碳青霉烯类耐药大肠杆菌尿路感染的危险因素探讨

2018-12-27陈薇杨彬曹阳

陈薇,杨彬,曹阳

大肠埃希菌广泛存在于自然界,属于肠道正常菌群,也是人类重要的条件致病菌。它是引起泌尿道及多部位感染的主要病原菌,在尿路感染的临床分离率始终处于首位[1]。近年来,由于抗菌药物的不合理使用,大肠埃希菌的耐药率愈来愈高[2]。碳青霉烯类药物是治疗革兰阴性杆菌,特别是肠杆菌科细菌感染的最强效β-内酞胺类药物[3]。一旦碳青霉烯类药物耐药,临床治疗此类菌株的感染将面临极大困难。目前,碳青霉烯类药物耐药的肠杆菌(carbapenem-resistantEnterobacteraaceae,CRE)已在很多国家出现和报道[4-7]。

我国局部地区也有CRE的暴发流行,其中碳青霉烯类耐药的大肠埃希菌(carbapenem-resistantEscherichia coli,CREco)屡见不鲜。2015—2017年我院部分临床科室检出多例CREco引起的尿路感染住院患者。本研究旨在探讨发生CREco尿路感染的危险因素,为制定防治CREco尿路感染相关措施提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 收集2015年1月—2017年12月在天津医科大学第二医院住院期间发生尿路感染、且尿培养结果为大肠埃希菌的患者资料。其中若同一患者住院期间发生多次尿路感染,则仅纳入首次感染病原菌为大肠埃希菌者,剔除社区尿路感染(入院48 h内发生)及资料严重缺失者。将尿培养结果为CREco的患者设为病例组,在出现CREco尿路感染的科室内按照性别及年龄(±5岁范围内)匹配的原则选取同时期发生碳青霉烯类敏感大肠埃希菌(carbapenem-sensitiveEscherichia coli,CSEco)尿路感染的患者作为对照,按照病例∶对照为1∶4匹配。

1.2 研究方法

1.2.1 尿路感染标准 参考文献[8],患者出现尿频、尿急、尿痛等尿路刺激征表现,或有下腹触痛、肾区叩痛,伴或不伴发热,并具有下列情况:尿检白细胞男性≥5个/高倍视野,女性≥10个/高倍视野,同时清洁中段尿或导尿留取尿液(非留置导尿)培养大肠埃希菌菌数≥105CFU/mL。

1.2.2 标本采集 采集在膀胱内留存至少4~6 h的晨尿液标本,女性要求清洗外阴部并消毒尿道口,男性清洗尿道口及包皮,然后用无菌方法采集中段尿,或使用导尿方法采集尿液标本。

1.2.3 细菌分离培养及药物敏感试验 将尿液标本接种于血琼脂平皿和麦康凯平皿上,置于35~37℃培养箱中培养18~24 h,对尿细菌培养阳性样本进行常规细菌鉴定及抗菌药物敏感性试验,采用法国生物梅里埃公司的Vitek 2 Compact微生物鉴定系统。质控菌株为大肠埃希菌ATCC25922。CREco定义为对亚胺培南和厄他培南至少一种耐药。检出时间定义为入院后首次出现尿培养结果为CSEco/CREco的样本采集时间。

1.2.4 观察指标 患者居住地,吸烟、饮酒史,是否患冠心病、糖尿病、高血压,是否有肾积水、肾囊肿、肾功能不全,是否有肿瘤,是否进行侵入性操作,如膀胱冲洗、膀胱镜检查、留置导尿管(本次住院)。检出前1个月内是否使用过激素、碳青霉烯类、三代头孢、青霉素类、喹诺酮类及氨基糖苷类抗菌药物(连续3 d以上),且是否使用超过1种抗菌药物;是否有泌尿系统结石,如肾结石、输尿管结石或膀胱结石;有无碎石取石术、膀胱切除术及前列腺切除术等泌尿手术史(3个月内)。术后出现细菌天数,ICU收治,是否有体温升高。致病菌检出前住院时间及实验室检查项目,包括:降钙素原(Procalcitonin,PCT)、C反应蛋白(C-reaction protein,CRP)、白细胞计数(WBC)、中性粒细胞比例、血糖等。

1.3 统计学方法 收集所有数据录入Excel数据库,采用IBM SPSS Statistics V21.0统计软件包进行分析。病例组与对照组的耐药率比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。单因素分析的计数资料比较采用χ2检验,将P<0.2的变量纳入多因素Logistic回归模型,找寻住院患者发生CREco尿路感染的独立危险因素,计算优势比(OR)及其95%的可信区间(CI)。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本情况 2015年1月—2017年12月发生大肠埃希菌尿路感染患者共1 035例。剔除不符合条件的病例后,首次感染病原菌为CREco的患者24例(病例组),对照组为CSEco,共96例。

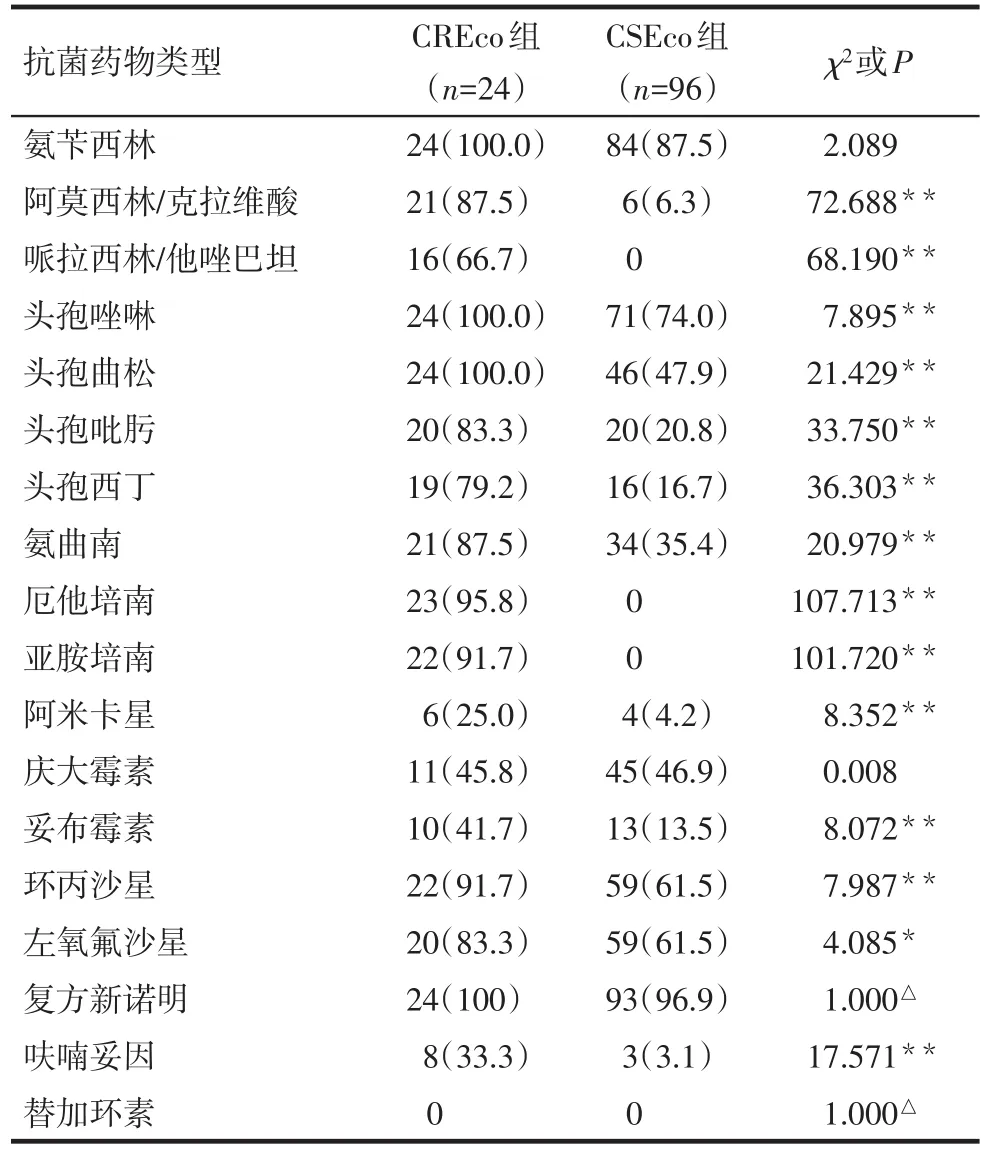

2.2 耐药性分析结果 本院住院患者尿路感染的CREco对氨苄西林、阿莫西林/克拉维酸、头孢唑啉、头孢曲松、头孢吡肟、头孢西丁、氨曲南、厄他培南、亚胺培南、环丙沙星、左旋氧氟沙星及复方新诺明等12种抗菌药物均表现出很强的耐药性,耐药率均高于70%;而感染的CSEco仅对氨苄西林、头孢唑啉、复方新诺明的耐药率高于70%。2组细菌对阿米卡星、呋喃妥因及替加环素的耐药率均较低,处于35%以下。CREco组对除氨苄西林、庆大霉素、复方新诺明及替加环素外的其他14种抗菌药物的耐药率明显高于CSEco组,差异有统计学意义(均P<0.05),见表1。

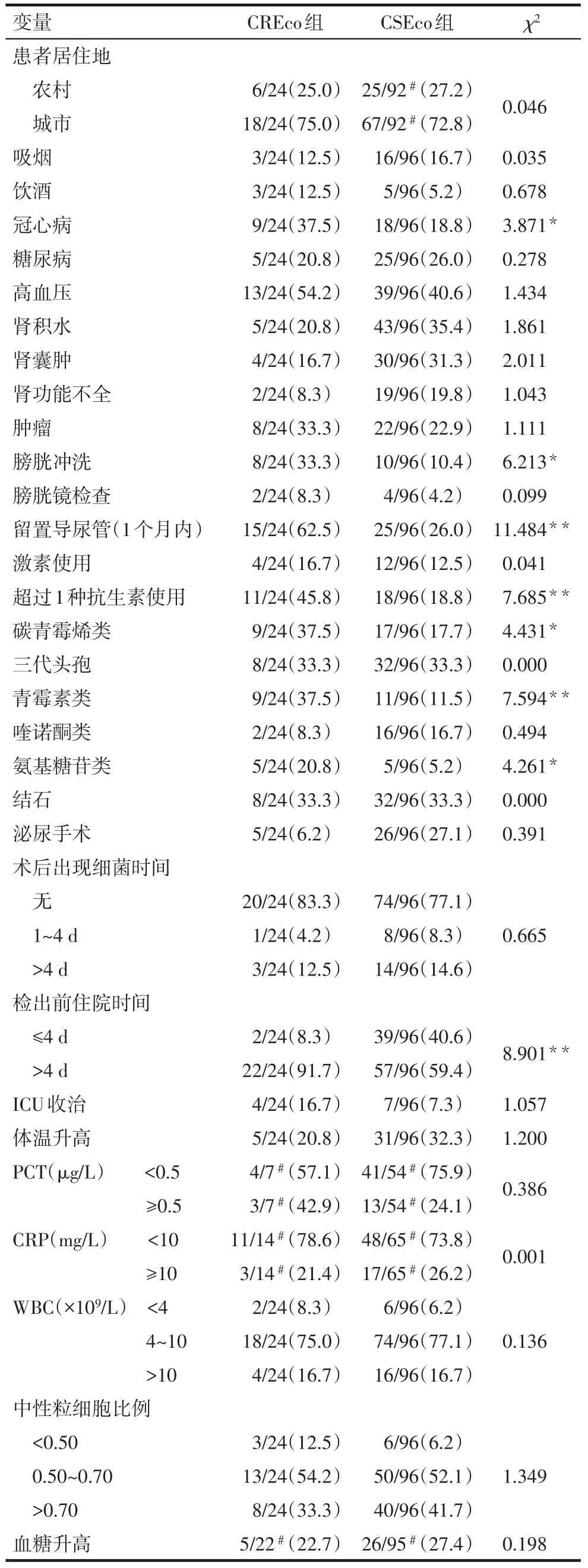

2.3 发生CREco尿路感染的危险因素分析 单因素分析结果显示,CREco组合并冠心病,侵入性操作膀胱冲洗、留置导尿管比例,使用超过一种抗生素、碳青霉烯类、青霉素类、氨基糖苷类等抗菌药物的使用率,检出前住院时间等均高于CSEco组(均P<0.05),见表2。

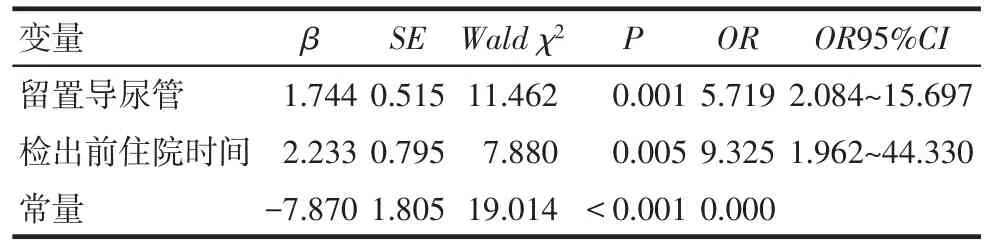

将以上有统计学意义的10个变量设为自变量(是=1,否=0或>4 d=1,≤4 d=0),以是否发生CREco尿路感染为因变量(是=1,否=0),纳入多因素Logistic回归模型。结果显示,留置导尿管和检出前住院时间长为住院患者发生CREco尿路感染的独立危险因素,见表3。

Tab.1 Comparison of resistance of pathogenic bacteria to 18 kinds of antimicrobial agents between CREco group and CSEco group表1 CREco组与CSEco组对18种抗菌药物的耐药情况株(%)

3 讨论

3.1 CREco耐药情况分析 近年来研究显示,大肠埃希菌耐药性的增高主要是因为产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)菌株增多引起,而非产ESBLs的菌株对常用的抗菌药物仍保持较高敏感性[9]。本研究回顾性调查发现本院近3年间发生大肠埃希菌尿路感染的1 035例中,产ESBLs的大肠埃希菌有544株,约占全部病例的52.6%,临床上多采用碳青霉烯类抗菌药物治疗该类大肠埃希菌所致感染。同时,鉴于本院属于地区性三级甲等医院,住院患者多病情严重,病情复杂,且由于细菌培养、鉴定与药敏试验等均需时较长,医生无法及时了解患者感染细菌的具体情况。为不延误患者的治疗,防止病情进展,一般先予经验性用药,多倾向于选择强效、广谱的抗菌药物,如碳青霉烯类或含酶抑制剂的复合制剂类等有限的几种抗菌药物。因此医院环境中的大肠埃希菌长期面临较高的抗菌药物选择性压力,这将导致更多的CREco被筛选出来。而耐药性传递可能是导致CREco在医院内出现并播散的另一原因[10-11]。回顾性调查中发现,在本研究的同一时期内,本院部分临床科室中检出多例碳青霉烯类耐药的肠杆菌科细菌,如肺炎克雷伯杆菌、大肠埃希菌等,笔者推测它们可能通过质粒介导等方式将耐药性水平传递给CSEco,导致CREco的出现。CREco多为多重耐药菌,本研究中的CREco除氨苄西林、、庆大霉素、复方新诺明及替加环素外,对其他14种抗菌药物的耐药率明显高于CSEco组。

Tab.2 Univariate analysis of risk factors associated with CREco urinary tract infections表2 住院患者发生CREco尿路感染的单因素分析 例(%)

Tab.3 Multivariable analysis of risk factors associated with CREco urinary tract infections表3 住院患者发生CREco尿路感染的影响因素分析

3.2 CREco尿路感染危险因素分析 CREco的出现与播散是目前临床医生在治疗尿路感染时所面临的棘手的问题。因此,了解患者发生CREco尿路感染的危险因素,采取措施加以预防及控制十分重要。本研究中,留置导尿管和检出前住院时间长是住院患者发生CREco尿路感染的独立危险因素,而无抗菌药物应用这一因素,这与其他研究者研究的结论有部分区别。既往研究认为,前期碳青霉烯类、含酶抑制剂的复合制剂类或氟喹诺酮类等抗菌药物使用是引起碳青霉烯类耐药肠杆菌或非发酵菌定植或感染的主要危险因素[12-14]。考虑主要有以下原因:目前国内外探讨患者发生CREco尿路感染危险因素的研究尚罕见报道。与本研究相比,其他相关研究中多以碳青霉烯类耐药的克雷伯菌、肠杆菌菌群或非发酵菌的感染者为研究对象,而且感染种类并未限定为单一类型,因此在研究对象方面两者还是有较大差异的。本研究所纳入的患者中大部分在大肠埃希菌检出前的抗菌药物使用时间为3~5 d,最长18 d,并且病例组中的CREco均来自于患者住院后首次尿路感染,之前并无CSEco检出,由此可见本研究中的CREco并非由CSEco在前期使用抗菌药物的影响下发生的药物敏感性的改变。但我们也观察到患者在整个住院的过程中由于尿路感染分离到的大肠埃希菌半数以上产生ESBLs,导致临床医生仅有几种抗菌药物(以碳青霉烯类为主)可用于尿路感染的治疗,且使用频率较高(接近50%),这就使大肠埃希菌长期受到抗菌药物的选择性压力,为医院环境内CREco的产生创造了条件。

3.3 留置导尿管对CREco尿路感染的影响 留置导尿管是尿路感染的常见危险因素[15]。这是由于在生理状态下,膀胱内无菌,而前尿道口外三分之一却非无菌,导管的插入不仅为细菌进入提供了路径,可能造成逆行感染,而且其本身表面易形成细菌生物膜,这会使微生物生长迅速。除此之外,若在置管过程中医疗用具消毒不彻底,医护人员未严格执行无菌操作,很容易将环境中存在的细菌带入患者体内,从而造成逆行感染。医院环境中长期存在着多种耐药严重的细菌,如碳青霉烯类耐药的肠杆菌、非发酵菌或耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等,因此CREco很可能作为致病菌在留置导尿管的过程中导致患者感染。因此留置导尿管时应严格按照临床指征进行标准化操作,对已留置导尿管的患者,在进行相应的检查后如无需继续留置导尿管,应尽早拔除。同时减少不必要的尿路侵袭性操作,将有利于减少CREco引起的医院获得性尿路感染。

3.4 检出前住院时间长对CREco尿路感染的影响 Calfee等[16]发现,无症状的定植患者和健康的医务工作者可成为传染源的重要储菌库。大肠埃希菌的传播、繁殖能力强,若医护人员未严格规范无菌操作、手卫生及相关医疗用品的细菌监测,则极易引起医院环境中CREco在病房内的播散,导致患者发生医院感染。有研究指出,患者住院时间越长发生感染的概率越大[17]。本研究中患者检出前住院时间越长,接触到医院内病原体的机会越多,暴露在CREco污染的环境中越久,则发生相应感染的概率也会大大增加。因此,在不影响患者正常治疗的情况下,尽量缩短其住院时间,减少其医院环境下的暴露。同时应加强细菌耐药监测,将耐药数据及时反馈给临床医师,为其提供合理用药的依据,防止滥用抗菌药物。对已发生CREco感染的患者应设置单独病区或病房进行诊治,并派专人护理,诊治仪器或物品专用。每天对病房内的物品表面进行清洁消毒,同时加强医护人员的手卫生、相关医疗用品的细菌监测和病房环境的消毒卫生,防止耐药菌的播散,从多方面降低碳青霉烯类耐药大肠埃希菌所致尿路感染的风险。