柴油氧化安定性快速评定方法研究

2018-12-11孟凡坤宋世远钱述鹏

孟凡坤,宋世远,钱述鹏,熊 刚

(陆军勤务学院油料系,重庆401331)

1 实 验

1.1 试验材料

试验用试剂:氧气,纯度99.5%;丙酮、甲苯、甲醇、无水乙醇,均为分析纯;石油醚,沸程60~90 ℃,分析纯。

试验用油有11种,包括中国石化齐鲁分公司(齐鲁)生产的0号车用柴油(车柴)、-10号车柴、-20号车柴、-10号军用柴油(军柴);中国石化九江分公司(九江)生产的0号车柴、-10号军柴;中国石化安庆分公司(安庆)生产的0号车柴;中国石化武汉分公司(武汉)生产的0号车柴;中国石化上海高桥分公司(高桥)生产的0号车柴;中国石油玉门炼油化工总厂(玉门)生产的0号车柴;中国石油独山子石化分公司(独山子)生产的-50号军柴。试验油样的主要理化性质见表1。

1.2 试验仪器

自主研制的柴油氧化安定性评定仪基本原理:

表1 试验油样的主要理化性质

将柴油样品注入试验氧弹,同时充入高压氧气,然后密封,在氧弹的密封盖上安装压力传感器,采用金属浴进行恒温加热,试验过程中实时监测压力,并在上位机中同步绘制压力-时间曲线。加热过程中采用PID参数控制,加热速率快,控温精度高;为保证试验过程的安全性,试验过程中仪器出现故障时可自动停止加热并报警;实现充氧压力的自由设定、自动进行充放氧以及检测氧弹是否漏氧。

2 试验表征量

2.1 氧化诱导期

2.2 氧化拐点

在柴油氧化安定性评定仪上进行试验,当氧弹中压力-时间曲线的压力下降速率(压力-时间曲线的斜率)达到最大值的1/4时所对应的时间即为氧化拐点。氧化拐点的物理意义是指油样随着温度的升高氧化速率由快到慢的转折点,即压力-时间关系曲线一阶导数的极值点。

3 结果与讨论

3.1 影响因素分析

3.1.1催化剂以40 mm×200 mm的铜箔作为催化剂,在氧压为1 200 kPa、试样量为70 mL、反应温度为130 ℃的条件下,分别对7号和10号油样进行3次氧化试验,试验的氧化诱导期见表2。从表2可以看出,使用铜箔催化剂,3次氧化试验的重复性较差,不能满足试验对重复性的要求,且部分油样氧化过程中,铜催化剂有抑制氧化的作用。潘燕等[5]认为反应温度80 ℃条件下Cu+Cu2+对油品的催化作用大于120 ℃条件下对油品的催化作用,而且在诱导期内金属离子促进氧化反应的进行,随着氧化的进行,Cu+抑制醛、酮及羧酸类化合物的生成。为了保证试验的重复性,该反应不使用催化剂。

表2 加铜催化剂重复试验

3.1.2反应温度取10号油样70 mL,在氧压为700 kPa的条件下,温度对车柴氧化诱导期的影响见图1。从图1可以看出,当温度从100 ℃升高到140 ℃时,氧化诱导期从1 266 min降至98 min,缩短了1 168 min,说明温度越高,氧化反应越剧烈,氧化诱导期越短。为了实现柴油氧化安定性的快速评定,选择温度范围为120~140 ℃。

图1 温度对氧化诱导期的影响

3.1.3氧压取10号油样70 mL,在反应温度为130 ℃的条件下,氧压对氧化诱导期的影响见图2。从图2可以看出,当氧压从700 kPa升高至1 200 kPa时,氧化诱导期仅降低了12 min,说明在本试验条件下氧压对车柴氧化诱导期的影响较小。而文献[6]研究结果表明,氧压对氧化诱导期影响显著。分析原因可能是在常温下氧压为700 kPa,130 ℃条件下氧压可升至900 kPa左右,在900 kPa时试样中溶解的氧气已经足够与油样中易氧化物反应,因此,当氧压升至1 200 kPa时,氧化诱导期变化不大。选择最佳的氧压范围为700~1 200 kPa。

图2 压力对氧化诱导期的影响

3.1.4试样量在密闭的氧弹中,氧压一定时,试样量的多少决定了吸氧量的大小。取10号油样,在反应温度为130 ℃、氧压为1 200 kPa的条件下,试样量对氧化诱导期的影响见图3。从图3可以看出,试样量较小时氧化诱导期较长,随着试样量的增加,氧化诱导期变小,试样量大于70 mL,氧化诱导期的变化不显著。分析原因,在温度和氧压相同的条件下,当试样量较小时,单位时间内消耗的氧气量较少,氧压变化缓慢,诱导期相对较长,当试样量增加到一定值时,单位时间内消耗的氧气量达到饱和,继续增加试样量氧压变化不显著,氧化诱导期的变化也不大。最佳试样量范围为50~90 mL。

图3 试样量对氧化诱导期的影响

3.2最佳试验条件考察

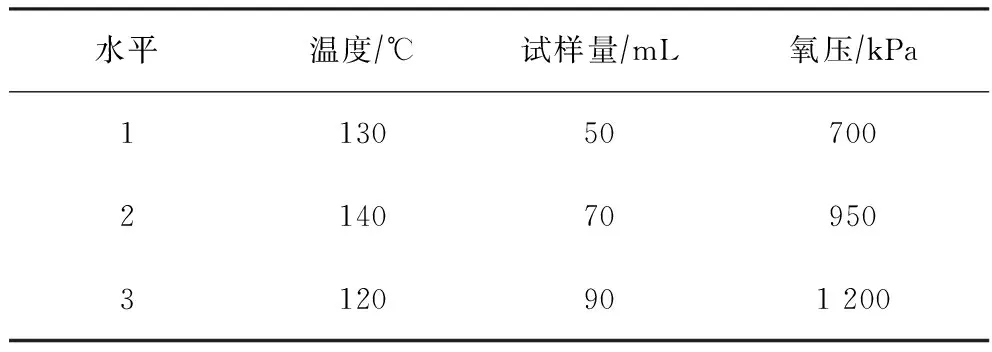

采用三因素三水平的正交试验表,选取10号油样和4号油样氧化诱导期差值评价方法的区分性,差值越大表明该方法对2种油品的区分性越好,试验方案见表3,试验结果见表4。由表4可见,在影响柴油加速氧化的3个因素中,温度对氧化诱导期的影响最大,其次是氧压,试样量的影响最小。正交试验确定的最佳试验条件为温度120 ℃、试样量70 mL、氧压700 kPa。由于温度为120 ℃时氧化诱导期较长,为实现快速检测,将温度修正为140 ℃。

表3 三因素三水平试验方案

表4 正交试验结果

3.3 方法的重复性

3.3.1氧化诱导期选取10号和4号油样,在氧压为700 kPa、试样量为70 mL、温度为140 ℃的条件下进行6次重复性试验的氧化诱导期见表5。

表5 诱导期的重复性试验结果

r=0.12x

(1)

式中,x为重复测定结果的算数平均值,min。

从表5可以看出:10号油样6次试验氧化诱导期的平均值为96 min,极差为8 min,按照式(1)计算可知,重复性要求为任意2次试验结果之差不大于11.5 min,试验结果满足重复性要求;4号油样6次试验氧化诱导期的平均值为176 min,极差为6 min,重复性要求为任意2次试验结果之差不大于21.1 min,同样满足重复性要求。

3.3.2氧化拐点选取10号和4号油样,在氧压为700 kPa、试样量为70 mL、温度为140 ℃的条件下进行6次重复性试验的氧化拐点见表6。从表6可以看出:10号油样6次试验氧化拐点的平均值为155 min,极差为10 min,根据式(1)计算可知,重复性要求为任意2次试验结果之差不大于18.6 min,试验结果满足重复性要求;4号油样6次试验氧化拐点的平均值为244 min,极差为8 min,重复性要求为任意2次试验结果之差不大于29.3 min,同样满足重复性要求。

表6 氧化拐点的重复性试验结果

3.4 方法的区分性

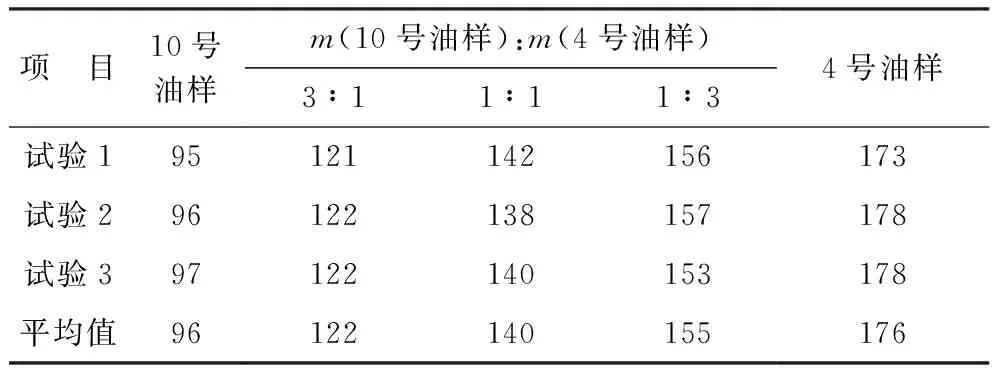

3.4.1氧化诱导期将10号和4号油样按照质量比分别为3∶1,1∶1,1∶3的比例调合,每种调合油样进行3次重复试验,以3次试验的平均值作为该油的氧化诱导期,各调合油样的氧化诱导期测定结果见表7。从表7可以看出,不同比例调合柴油样品的氧化诱导期差异明显,军柴(4号油样)的氧化诱导期大于车柴(10号油样)的氧化诱导期,而且随着军柴比例的增加调合油的氧化诱导期增大,说明军柴的氧化安定性优于车柴的氧化安定性,该方法具有良好的区分性。

表7 不同比例调合油的氧化诱导期 min

3.4.2氧化拐点将10号和4号油样按照质量比分别为3∶1,1∶1,1∶3的比例调合,每种调合油样进行3次重复试验,以3次试验的平均值作为该油的氧化拐点,各调合油样氧化拐点测定结果见表8。从表8可以看出,不同比例调合柴油样品的氧化拐点差异明显,军柴(4号油样)的氧化拐点大于车柴(10号油样)的氧化拐点,而且随着军柴比例的增加,调合油的氧化拐点增大,说明该方法具有良好的区分性。

表8 不同比例调合油的氧化拐点 min

3.5 氧化诱导期、氧化拐点与140 ℃可滤出不溶物含量的相关性

11种柴油的诱导期、氧化拐点及140 ℃可滤出不溶物含量的实测值见表9。从表9可以看出,氧化诱导期和氧化拐点越大,140 ℃可滤出不溶物含量越小,柴油氧化安定性表征量与140 ℃可滤出不溶物含量有较好的相关性。

表9 11种柴油的氧化诱导期、氧化拐点与140 ℃可滤出不溶物含量

氧化诱导期和氧化拐点均可表征柴油的抗氧化能力,其中氧化诱导期反映油样开始氧化变质的时间,氧化拐点反映的是油品氧化进入平缓期的时间,二者所反映的是氧化过程中的不同阶段。将氧化诱导期、氧化拐点与140 ℃可滤出不溶物进行相关性分析,拟合结果表明,氧化诱导期与140 ℃可滤出不溶物符合指数拟合类型,氧化拐点与140 ℃可滤出不溶物符合二次曲线拟合类型,与氧化诱导期相比,氧化拐点对140 ℃可滤出不溶物的预测值校正决定系数更高,均方根误差更低,表明氧化拐点与140 ℃可滤出不溶物相关性比氧化诱导期要高,且单因素预测效果也较双因素预测效果好。氧化拐点与140 ℃可滤出不溶物拟合方程为:

y=78.061-0.631 4x+0.001 3x2

(2)

式中:y表示140 ℃可滤出不溶物含量;x表示氧化拐点。由表9可以看出拟合值与实测值的误差较小,氧化拐点对140 ℃可滤出不溶物含量的预测效果较好。

4 结 论

利用新型柴油氧化安定性测定仪在氧压700 kPa、温度140 ℃、试样量70 mL的条件下进行氧化安定性试验重复性和区分性考察,氧化诱导期和氧化拐点均满足重复性要求。对军柴和车柴进行不同比例的调合,考察氧化诱导期和氧化拐点的区分性,结果表明区分性良好,能够实现快速检测评定柴油氧化安定性的目标。相关性研究表明,氧化拐点与140 ℃可滤出不溶物存在较好的二次曲线关系,氧化拐点对140 ℃可滤出不溶物含量的预测效果较好。该方法可快速评定柴油氧化安定性。