皖西大别山生物质资源与高校的产学研协同创新研究初探

2018-11-19徐国梅陈丽娟徐光年

徐国梅,陈 新,陈丽娟,徐光年,钟 煜

(皖西学院 材料与化工学院,安徽 六安 237012)

大别山区地处江淮之间,包括湖北黄冈市、孝感市及河南信阳市的大部分县和安徽六安的金寨、霍山等,而安徽霍山县、岳西县又是大别山核心地区。皖西大别山作为久负盛名的革命老区不仅具有深厚文化底蕴的红色资源,同时还拥有宝贵的生物质资源。皖西大别山区隶属安徽省西部亚热带北缘,因其地理位置特殊,气候环境独特,所以适合石斛属药用植物生长,如霍山石斛D.huoshanenseC.Z.Tang et S.J.Cheng,细茎石斛D.moniliforme和铁皮石斛D.officinaleKimura et Migo等[1]。在这种特殊的环境和气候中,不仅有霍山石斛药用植物这种宝贵自然资源,同时还有肉质鲜美的皖西大白鹅,独特的农作物资源岳西翠兰,山芋淀粉等等。如何合理利用这些皖西大别山资源,并正确培养开发充分发掘其经济食用价值,扩大其影响甚至达到与红色资源一样家喻户晓[2],这对促进当地经济发展,群众就业以及社会和谐都具有特殊意义。

伴随着新世纪到来,科技发展,人们对高校定位不再拘泥于教书育人,而是逐步拓展延伸,先是教学与科研并重,以科研促进教学,接着提倡利用高校知识这些无形独特资源优势服务社会,逐步形成高校、科技、经济一体化模式。校企合作的产学研正是在这一过程中产生,同时产学研合作的确推动了经济和社会发展,得到社会各界认同,如“硅谷”诞生[3]。而我国的“产学研合作”通常指高校、科研院所与企业的合作,“产”为企业,“学研”为高校和科研院所,双方分别利用自身的资源优势作为合作要素,协商合作共同完成某一项目的行为。而在产学研合作过程中“学研方”通常是技术提供者,利用技术知识服务指导企业,从而降低风险,获得资金。而“产方”更注重技术和研究成果的获得,为企业产品质量提升,新产品研发,促进企业不断发展并拓展其市场份额提供技术保障为主要目的。皖西大别山虽有丰富资源,但目前除了红色资源享誉盛名之外,其他资源优势都没有得到很好的发挥,甚至一些野生资源遭到恶意砍伐,濒临灭绝。如果这些资源与高校资源融合,建立产学研协同创新,以优势互补、互惠互利、共同发展为准则进行交流并合作,定能取得新的发展[4],最近几年皖西大别山区域经济与皖西学院的产学研合作也验证了产学研协同创新这一合作模式的重要作用。高校利用科研资源研究探索这些大别山生物质资源生活习性,发掘其应用价值。而这些研究结果反过来又可以指导大别山生物质资源的种植及其工业应用,同时高校研究人员在研究过程中也锻炼提升自身研究水平,互惠互利。

因此为更好地发掘利用皖西大别山生物质资源优势,促进当地经济发展,本文以皖西学院为例,分析论述了皖西大别山生物质资源与高校的产学研协同创新发展模式,探索了皖西大别山生物质资源在高校的产学研协同创新中如何得到发展,并对其未来应用方向进行了分析研究。

1 霍山石斛在产学研协同创新中获得重生与发展

石斛属植物种类较多,属兰科,我国有78种,2变种。可食用的石斛约30种,且不同品种的石斛功效不同,其中功效最好的当属霍山石斛。霍山石斛(D.huoshanense),生长于气候、环境独特,阴凉通风、多雾湿润的皖西大别山区霍山县。最早见录于清代赵学敏《本草纲目拾遗》,距今已有200多年[5]。书中记载:“霍石斛出江淮霍山,形似钗斛细小,色黄而形曲不直,有成球者,彼土人以代茶茗,霍石斛嚼之微有浆、黏齿、味甘、微咸,形缩为真”(图1)。地图上霍山处于皖西西部偏南、大别山北麓,介于北纬31°03′~31°33′,东经115°52′~116°32′之间,总体有中山、低山以及丘陵畈区的山地形貌,并由东南向西北倾斜,间布有小型的河谷盆地。不仅气候区域差异大,而且在垂直方向上变化也大。因而适合石斛生长,据文献调研霍山石斛大多生长在云雾缭绕的悬崖峭壁崖石缝隙间和参天古树上,并与苔藓、石苇等植物附生在一起,且产量低,数量少,再加上一些当地居民私自采摘,对霍山石斛发展非常不利[6]。如能有目的进行科学培养,不仅能满足市场需求,同时对霍山石斛发展、解决当地群众就业都具有重要意义[7]。而皖西学院以陈乃富教授为首的科研团队这些年在霍山石斛组织培养研究方面做出了可喜的成绩。团队经过细心调研,长期摸索,制定出一系列研究方案,尤其是对濒临灭绝的霍山石斛资源开展了研究,将组培苗经过驯化后,模拟原生态的环境进行了大棚大规模栽培,在栽培过程中密切关注病虫害预防工作,经过系统的探索和研究,现已选育霍山石斛3号、霍山石斛4号等新品种;建立了种苗大规模繁育等关键技术,如图2所示,初步实现了推广与应用。

图1 不同时期的霍山石斛

图2 霍山石斛的大棚栽培

2 科研团队在产学研协同创新中获得的发展与成就

以陈乃富教授为首的科研团队将霍山石斛组培苗经过驯化后,模拟原生态的环境进行大棚大规模栽培,成功研制开发了霍山系列健康饮品,如石斛花茶等。同时还将这些经验成功地推广应用于太子参、白芨、黄精等其他霍山野生资源的栽培研究,形成了具有一定霍山特色的区域资源研究。为进一步将霍山石斛组培技术进行推广,团队针对当地群众栽培技术匮乏,组织开展了各种各样的培训和演示,为当地输送了大批科技骨干力量。陈乃富教授为首的团队在研究过程中还积极总结经验并与当地政府进行交流,如陈存武教授《霍山石斛资源开发与利用现状》的主题汇报,将皖西学院近几年在霍山石斛资源开发与产业化方面取得的成果进行了详细介绍,并对霍山石斛产业化发展过程中可能出现的问题进行了分析;队员陶宏志等在石斛培育过程中针对霍山石斛煤污病的发生及其防治[8],进行了研究,并将研究结果进行报道,为石斛大棚培养病虫害预防提供经验数据;戴军等也对野生药用石斛资源展开了调查,探讨了野生药用石斛资源分布特点[1]。而这些成果在得到当地政府支持,社会认可的同时还得到了安徽省委、省政府的大力褒奖。

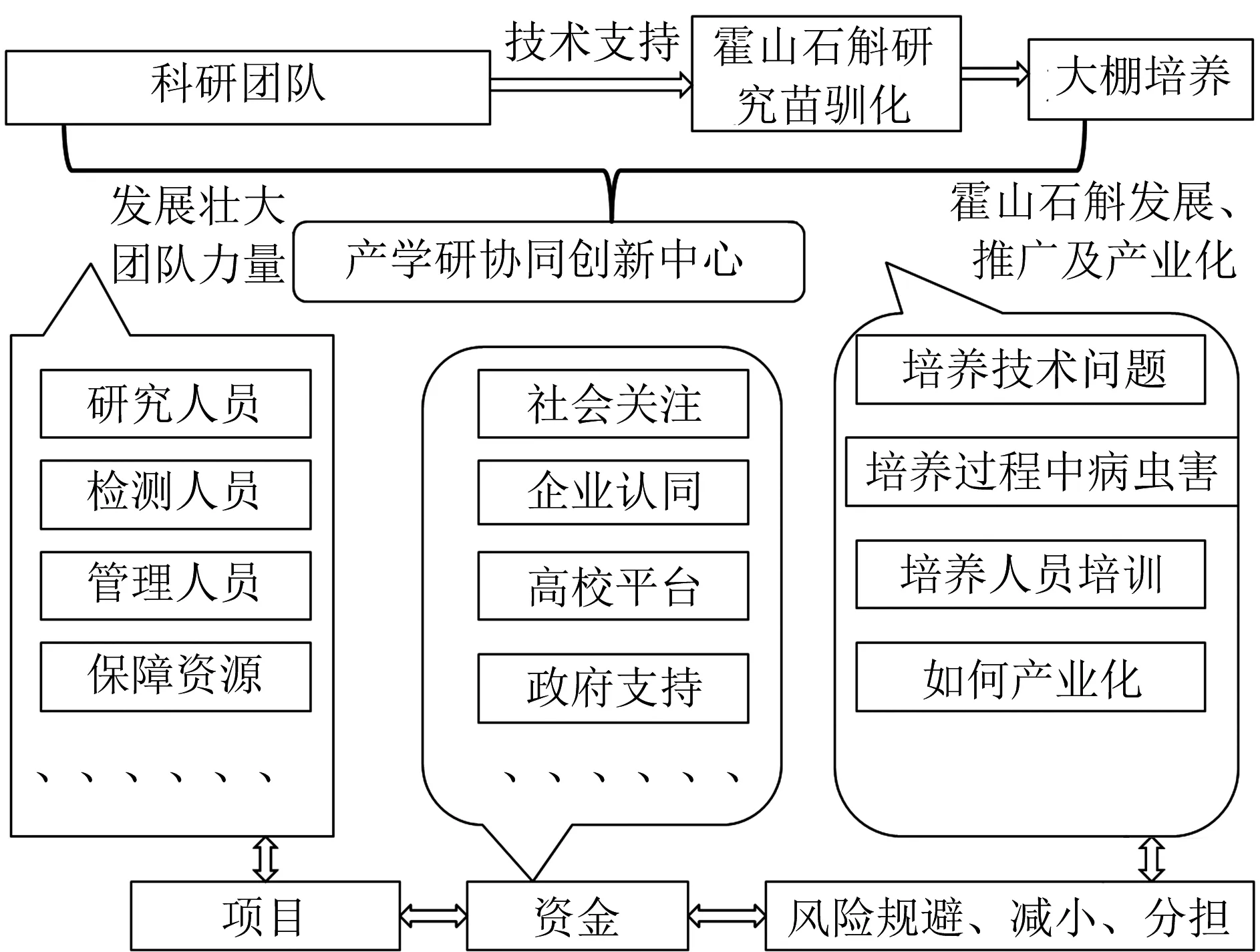

所有这些都表明了近几年皖西学院建设地方应用型高水平大学已经迈上新台阶,形成了特有的霍山石斛产学研协同创新中心,产、学研双方均获得了发展,达到互惠互利效果,如图3所示。

图3 产学研协同发展示意图

3 皖西大白鹅资源与高校产学研协作

皖西大白鹅最初产于皖西大别山区,这一鹅种在人们的饲养和选育下,变得更加优良[9-10],具有其他鹅种所无可比拟的特点,如肉质鲜美、生长快,尤其是其产绒量高,且其羽绒质量上乘,因此皖西大白鹅羽绒制品特受欢迎。但羽绒如果没有清洗干净,通常会有异味。究其原因可能是因为羽绒中有含量高达80%~90%的角蛋白,附着的其他杂物等含氮、磷物质常常成为其他致病菌的营养源。因为羽绒携带病原菌和腐败菌,及其本身的油脂分解产生的气味,这样就对环境产生了二次污染,也影响了羽绒的进一步加工和使用。

因此如何快速有效清洗羽绒对羽绒的深加工具有重要的影响。以皖西大白鹅羽绒为主进行加工处理的六安市海洋羽毛有限公司,就羽绒的清洗和加工等技术问题与皖西学院进行了合作研究,研究内容除了包含新型清洗剂和除臭剂,还有对其深加工利用的产品工艺设计等。海洋羽毛有限公司还在2018年与皖西学院共同组建了创新研究中心,双方就皖西大白鹅羽绒开发研究达成了深度紧密合作,见图4所示。笔者也曾就羽绒清洗剂进行研究,并成功申请了专利保护[11]。而葛凯等也曾就大白鹅饲养过程中病虫害问题进行研究,并给当地企业提供了相关技术指导[12]。所有这些都说明了皖西学院正在充分利用自身多学科的优势,结合时代特色,推广知识共享,积极响应产学研协同创新,实现了双赢。

图4 六安市海洋羽毛与皖西学院签约研发中心部分场景示意图

4 其他资源的产学研协同研究

上述的皖西大别山资源与皖西学院的产学研研究已经达到了一定规模,也获得了社会认同。除了这些以外,还有一些其他资源的研究,如茶皂素纯化和茶叶中茶多酚提取等也取得了一些成绩。

皖西大别山区还盛产茶叶,如大家熟知的六安瓜片,岳西翠兰等。这些茶叶在当作饮品给人们解渴同时也发挥了其特有的药效作用,如茶叶中茶多酚等。茶树上美丽的茶花也是一种宝贵的资源,茶花结果后的茶籽,一方面可以压榨茶籽油,供人们健康食用,而压榨后的残渣里的茶皂素仍然有很好的利用价值[13]。茶皂素(Tea saponin)又名茶皂苷,主要是糖体和配位基与有机酸构成茶皂素分子,其结构并不复杂。它主要分布在山茶科植物的根、茎、叶、花、果、籽中,茶籽中的含量尤为最多。茶皂素淡黄色粉末,质轻,味苦,吸湿性强,基本不溶于大部分有机溶剂,温水中轻微溶解。茶皂素还有很强的起泡和溶血能力,因此可作杀菌剂用于养鱼、农药等领域。因其纯度通常不高,限制了进一步推广与应用,笔者曾就茶皂素纯化与安徽映山红生物公司达成了产学研协同,并取得了一定成效。

5 总结与展望

皖西大别山资源种类很多,既有野生资源、农作物资源,也有历史悠久的红色文化资源。而这些资源在很多高校都有研究,本文仅是以皖西学院为例探讨了皖西大别山生物质资源与高校的产学研协同合作,双方利用自身资源特点优势,在产学研合作过程中获得发展与创新[14]。但这些资源长足发展后的销路必须重视,如何扩大其市场份额是这些资源真正产业化的标志,也是解决当地群众就业的一个经济指标[15]。而高校在其过程中,也应充分发挥其专业优势,组成专业团队进行协作研究,同时可以同当地企业联合,形成独特地域特色产业园,将宝贵的大别山自然资源进行组合研究,充分发掘地方资源优势,着力解决当地群众就业与经济问题,这对于促进社会和谐发展都是具有重要意义的。