青海省鄂拉山地区多金属矿成矿系列特征探讨

2018-11-02施根红熊生云崔召玉

施根红,熊生云,崔召玉

(青海省有色地质矿产勘查局八队,青海 西宁 810012)

0 前 言

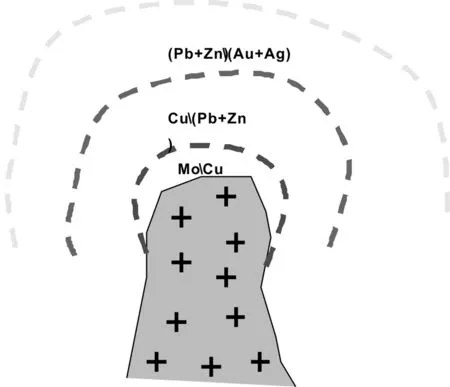

鄂拉山成矿带呈北西—南东展布,重要矿床分布于南段和中段,包括赛什塘铜矿床、铜峪沟铜矿床、索拉沟铜多金属矿床、日龙沟锡多金属矿床及朵科合含铜银砷矿床[1]。鄂拉山地区具有内部结构复杂、多旋回发展演化的特点,是中国西部重要的构造结之一,也是青海重要的多金属矿集区之一[2]。对处于柴达木盆地东南缘及西秦岭之间的鄂拉山岩浆岩带构造属性,历来就有不同认识。有些学者认为鄂拉山岩浆岩带系东昆仑东段在物质组成及结构是相对独立的构造单元,也有人认为鄂拉山是在晚奥陶世时,柴达木地块周边发生裂陷而形成的环柴达木裂陷槽的东边边缘,部分认为鄂拉山具有陆缘火山弧的特征[3-7]。鄂拉山口地区H2-1、H1异常区内的成矿元素分带均具有明显的纵向分带规律。剖面上表现为浅部以铅锌矿化为主,深部以铜铅锌矿化与铜矿化为主。就鄂拉山口地区成矿元素而言,平面上具有以H1区为中心,自内向外依次有Cu(Cu+Pb+Zn)-Pb+Zn(Pb+Zn+Au+Ag、Pb+Zn+Ag)-Au(Au+ Ag),成矿元素在纵向上自浅部向深部而言,整体上具有上部富Au、Ag (Pb、Ag)、Zn、Pb(Au、Ag),深部以Cu(Cu+Pb+Zn)的规律。

1 成矿地质背景

鄂拉山地区多金属矿床位于柴达木地块东南缘—颚拉山造山带南部,处于北北西向温泉—瓦洪山断裂构造带的东南端。在平面上处于东西向构造带,北西构造带和北东向构造带的交汇处(如图1),其研究区带隶属昆仑成矿省东昆仑前寒武、晚古生代、中生代金铜铅锌铁成矿带(鄂拉山多金属成矿带)。该矿床是一个以铜、铅、锌为主的多金属矿床。

鄂拉山口银铅锌矿床大地构造位置位于塔柴板块柴达木板段之都兰—鄂拉山基底隆起带东南端,为东昆仑东西向构造带和鄂拉山温泉—哇洪北北西向转换构造带的复合部位。二叠世后该区由于地壳强烈拉张形成裂陷型盆地,中三叠世晚期进人造山阶段,晚三叠世火山岩和花岗岩类侵入体在地壳俯冲—滑脱的作用下诱发深部物质熔融形成岩浆活动。而在盆地裂陷期所形成的哇洪山—温泉区域断裂主导鄂拉山地区岩浆分布及活动范围。受此组区域断裂影响,本区控矿构造为北西—北北西向断裂构造和火山构造[8-9]。

1.1 地 层

Ⅰ1 柴北缘早古生代大陆裂谷带;Ⅰ2 柴达木地块;Ⅰ3 柴南缘陆缘岩浆弧带;Ⅰ4 东昆仑俯冲增生体带;II1 鄂拉山侵入岩带;II2 鄂拉山火山岩带;II3 河卡山陆缘冲断盆地;II4 苦海—赛什塘俯冲增生体带;Ⅲ1 共和地块;Ⅲ2 同德前陆复理石盆地;CHBF 柴北缘断裂;XRBF 夏日哈断裂;KZF 昆中断裂;ANMF 阿尼玛卿北缘断裂;BBF 巴北断裂;WQF 温泉断裂;DHBF 大河坝断裂;KSF 苦海—赛什塘断裂;GLF 姜路岭断裂;QHNF 青海南山断裂;GHNF 共和盆地南缘断裂;KXF 苦海北西倾山断裂

图1秦昆接合区大地构造单元分区图

区域内出露地层主要有:二叠纪、三叠纪、侏罗纪、第三纪及第四纪地层。尤以三叠纪地层分布最广,也是该区主要的赋矿层位。其中,二叠纪地层有切吉组(P2q)碳酸盐岩、火山岩、碎屑岩,格曲组(P3g)复成分砾岩;三叠纪(T3h)地层主要有洪水川组,为一套灰岩板岩建造,隆务河组,为一套砾岩、砂岩、板岩、片岩建造,闹仓树沟组,为一套砂岩、砂质板岩、灰岩建造,古浪堤组(T2g),为一套火山岩、浊积岩建造,鄂拉山组,为一套超浅成岩、火山碎屑岩建造。

1.2 构 造

1.2.1 北西—北北西向断裂构造

温泉—哇洪区域性构造的次级线性断裂经过鄂拉山口普查区。矿区内北西—北北西向分布的次火山岩体显示该组断裂控制着区内基底构造和火山岩的产出,且制约、影响着区内火山机构的发育规模,是矿区重要的导矿构造。

1.2.2 火山构造

矿区内火山构造的平面形态为一北西—南东向的椭圆形的塌陷破火山口,长约3.5 km,宽约1.5 km,火山口岩性由晚三叠世火山岩组成,包括火山喷溢和爆发作用形成的安山岩、安山质火山碎屑岩以及火山侵人作用形成的次安山岩、次英安岩和次流纹岩,火山口北、西、南三面为弧形山脊环绕,中心为一平缓洼地。火山通道位于火山口南东边缘,平面形态呈一北东向的“不规则椭圆”形,长1 100 m,宽约600 m,充填火山通道的岩石具有明显的环形特征,其外圈为安山质角砾凝灰岩,内圈为安山质弱熔结(角砾)凝灰岩—安山岩,弱熔结角砾凝灰岩中含安山质火山弹。

1.3 岩浆岩

区域岩浆侵入活动不甚强烈,侵入岩主要分布在温泉以东,总面积约33 km2,侵入岩类型有中性岩,中酸性岩和酸性岩,其中以中酸性和酸性侵入岩最为发育。侵入时期以印支期为主,少量发育华力西晚期、前兴凯期侵入岩体。印支期侵入岩体主要受温泉—瓦洪山北北西向断裂构造控制。总体呈北北西向展布,单个岩体产状多呈岩株状;华力西晚期侵入岩体主要受近东西向断裂构造控制,呈脉状近东西向分布;前兴凯期侵入岩体受北东向断裂构造控制,岩体产状呈长条状。

2 矿床地质特征

2.1 H2-1区矿化带(体)特征

H2-1区详查段圈定25条矿体,矿体形态一般呈似层状、透镜状、脉状等产出(见图2),各矿体规模不一,长度、宽度、厚度和品位变化较大,一般长80~240 m,最长440 m,厚1.0~9.2 m,最厚13.5 m,工程控制延深一般200~400 m,最大延深540 m;矿体走向北北西,倾向南西,倾角32(°)~46(°),除M7、M8、M9矿体地表探槽有揭露外,其余矿体为隐伏矿体[10]。

2.2 H2-1区矿石类型

根据主要矿石矿物成分含量划分为:铅锌矿矿石、含黄铁矿铅锌矿矿石、含黄铜黄铁矿铅锌矿石等几种类型。其中铅锌矿矿石、含黄铁铅锌矿矿石及含黄铜黄铁矿铅锌矿石是该矿区内主要的矿石类型。金属矿物主要为方铅矿、闪锌矿,少量白铅矿、淡红银矿等;脉石矿物以石英为主,次为方解石,含少量绢云母、绿泥石、高岭土。主要容矿围岩为流纹岩、钠长安山岩及(安山质或流纹质)熔结角砾凝灰岩等,属典型的陆相火山—侵入相岩性组合。

2.3 H1区矿化带(体)特征

H1异常区共圈定58条矿体(大多以盲矿体形式产出),矿体一般呈脉状,形态变化大(多呈透镜状、脉状),沿走向和倾向均具有膨缩及分支复合、尖灭再现等变化,一般矿体多集中成群出现。矿体中主成矿元素为Cu、Pb、Zn,主成矿元素在各矿体中,含量变化较大,形成既有单元素矿体,也有各种元素复合矿体。

2.3.1 矿石结构

半自形晶粒状结构,由磁铁矿、黄铁矿、褐铁矿、黄铜矿等组成,具半自形晶粒状结构。金属矿物磁铁矿为半自形晶粒状,灰棕色,均质体,单体粒径在0.07 mm以下,偶然可见。黄铁矿为半自形晶粒状,黄白色,均质性,呈单体形态零星不均匀分布在岩石中,多沿岩石裂隙充填分布,粒径多在0.3 mm以下。黄铜矿为它形晶粒状,零星出现,常分布在黄铁矿的周围,为黄铜色,有微弱非均性,粒径在0.4 mm以下。褐铁矿基本上呈胶状的显微隐晶态出现,无明显的非均性,多沿岩石裂隙充填分布或包绕黄铁矿、黄铜矿的边缘分布,褐铁矿集合体粒径多在0.1 mm以下。

2.3.2 矿石构造

浸染状黄铁矿主要呈浸染状分布,并且部分黄铁矿具褐铁矿化。星点状方铅矿呈星散状分布于后期碳酸盐脉中,部分分布于碳酸盐脉附近的围岩中,具白铅矿化;闪锌矿呈星点状与方铅矿一起分布于非金属矿物粒间;黄铜矿呈堆状、星散状分布于非金属矿物粒间,部分具铜蓝化。脉状:黄铁矿与闪锌矿一起,呈脉状沿岩石裂隙分布。

2.3.3 成矿阶段及矿物生成顺序

根据矿石矿物成分和结构构造之特征,大致分为以下几个阶段。

氧化物阶段:为微弱的磁铁矿化阶段,磁铁矿交代次安山岩和绿泥石,未形成矿体。

硫化物阶段:生成矿物有黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿,局部见有叠加于磁铁矿之上。

石英—硫化物阶段:主要为硅化,伴生矿物有黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿,叠加于硫化物阶段之上,是矿体主要成矿阶段。

碳酸盐—硫化物阶段:生成矿物主要有方解石、方铅矿、闪锌矿,其次是黄铁矿、黄铜矿等。

表生氧化阶段:内生金属硫化矿物经氧化后形成孔雀石、蓝铜矿、白铅矿、菱锌矿、褐铁矿的氧化带,与之相伴生的局部有高岭土化、碳酸盐化。

2.3.4 围岩蚀变

矿点围岩蚀变有接触变质作用形成的角岩化和与成矿作用有关的热液蚀变:硅化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化、绢云母化等。与成矿有密切关系的蚀变主要是硅化、碳酸盐化。其它还有绢云母化(高岭土化),主要交代岩石中长石。

3 鄂拉山口地区存在的围岩蚀变

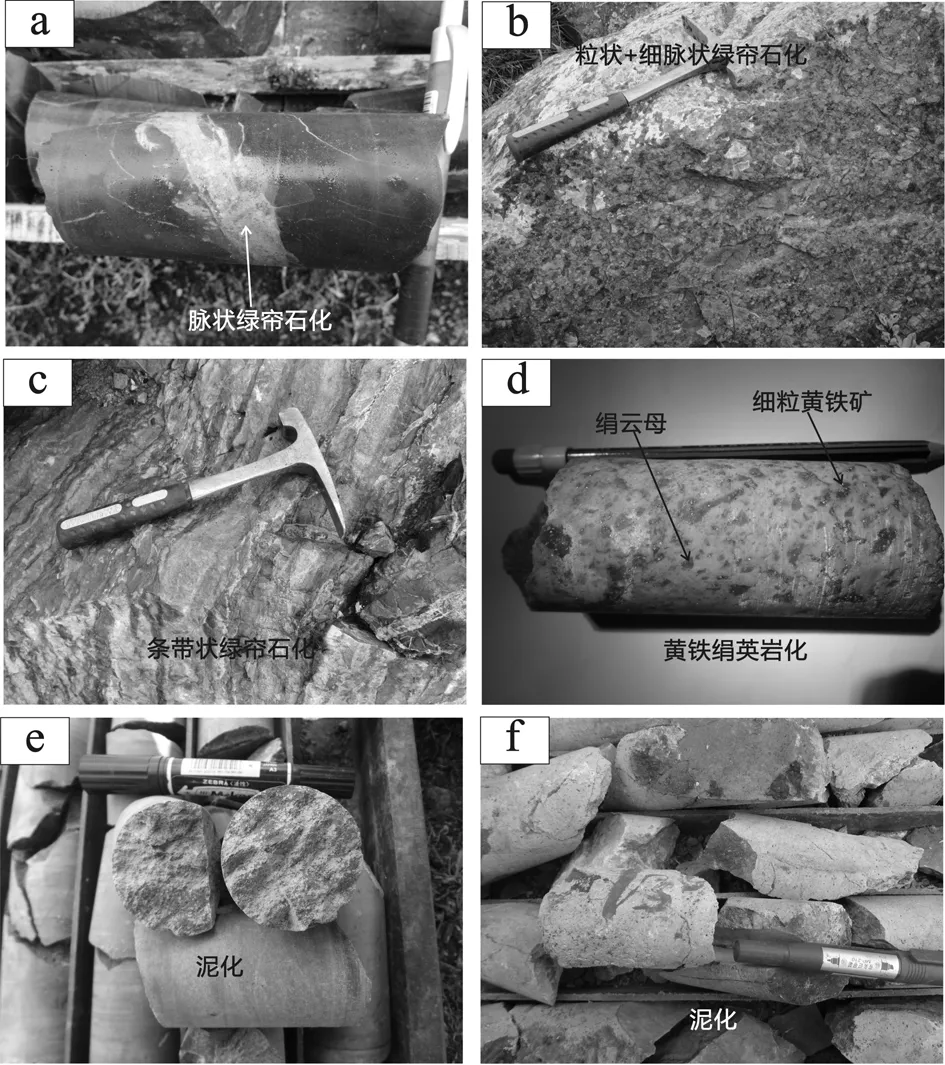

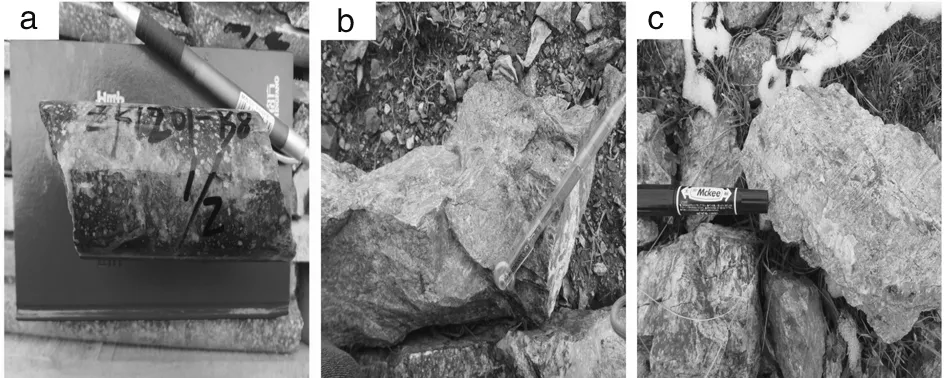

鄂拉山口地区存在的围岩蚀变主要有青磐岩化、泥化(分为中级泥化与高级泥化)、黄铁绢英岩化以及钾化,其中青磐岩化主要产出形式为强透入性蚀变岩(图3b),即蚀变矿物以粒状与细脉状绿帘石、绿泥石、硅化以及少量的碳酸盐与黄铁矿为主(图4a,b,d),区内局部地段可见面状青磐岩化,即在岩石中存在纹层状与脉状青磐岩化矿物组合,绿帘石、绿泥石、石英组合与沉凝灰岩互层或二者穿插。泥化蚀变主要以强高岭土化岩石为主,岩石一般呈灰黑色—灰白色—白色,岩石中的长石类矿物对已被高岭土化、局部可见中级泥化蚀变,镜下矿物组合主要为粘土类矿物(高岭石等)、石英以及大量铁染(图4f),中级泥化蚀变主要出现于英安岩中,这种蚀变目前仅见于H2-2与H1异常区中。区内黄铁绢英岩化蚀变以强透入性蚀变类型为主(图3d),局部发育绢云母脉,镜下透明矿物组合主要为细粒绢云母、石英以及少量方解石,并伴随自形粒状黄铁矿(图4c,e),该种蚀变常见于次火山岩与沉凝灰岩中。区内钾化蚀变以裂隙脉装、浸染状以及斑块状强钾化蚀变岩为主(图5a,c),该蚀变多被晚期黄铁绢英化蚀变叠加。

(a)、(b)、(c) 三种不同类型的青磐岩化;(d) 黄铁绢英岩化;(e)、(f) 沉凝灰岩与英安斑岩中发育的泥化蚀变

图3H1地区围岩蚀变

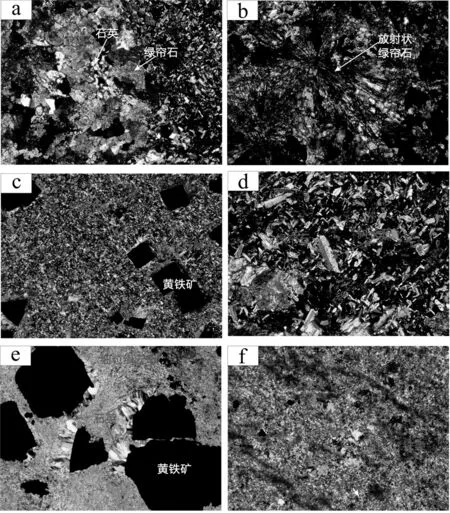

(a)青磐岩化蚀变岩,镜下蚀变矿物主要以绿帘石、石英以及少量方解石为主;(b)青磐岩,镜下为放射状绿帘石;(c)黄铁绢英岩,镜下蚀变矿物主要为细粒状绢云母集合体与石英,与粒状自形—半自形黄铁矿;(d)弱青磐岩蚀变岩,镜下主要为粒状绿帘石交代长石矿物;(e)图c中的局部放大;(f)泥化蚀变岩,镜下以粘土矿物与铁染为主

图4蚀变岩镜下照片

(a) 英安斑岩,围岩蚀变为绢英岩化,发育有石英钾长石脉;(b) 透入性强钾化蚀变岩被晚期黄铁绢英化蚀变叠加;(c) 强钾化蚀变岩

图5H1区钾化蚀变

3.1 鄂拉山口地区围岩蚀变分布特征

H1区平面上围岩蚀变具有呈环带状分布的规律,从中心往外围依次是:钾化带、黄铁绢英岩化带、硅化带、泥化带、青磐岩化。其中钾化蚀变中心分别分布于H2-1异常区西侧以及H1异常区的东南,前者钾化主要以裂隙脉型蚀变为主,而后者主要以透入性以及团斑状强蚀变为主,野外调查发现H1区地表出现的钾化蚀变多为后期黄铁绢英岩化交代,指示钾化蚀变带可能系早期与火山—次火山有关的高温蚀变。泥化带主体分布于H2-1异常区中,H1异常区分布范围较少。青磐岩化在上述2个异常区内分布均较广,且蚀变强度大,主体以浸染状或选择性浸染状为主,个别出现脉状。

3.2 围岩蚀变与矿化类型的空间关系

青磐岩化中主要以Pb+Zn+Ag(Cu+Pb+Zn)矿体为主,铅锌以陡立细脉状与浸染状为主,该类矿石金属矿物组合相对较为简单,以方铅矿、闪锌矿、黄铜矿以及黄铁矿为主;黄铁绢英岩化蚀变岩中则以Cu(Cu+Pb+Zn)为主,其中Cu矿化以网脉状+稠密浸染状为主,金属矿物组合以黄铜矿、磁铁矿、辉铜矿、辉铋矿、黄铁矿、方铅矿以及闪锌矿为主,部分地段发育矿化隐爆角砾岩,多以Cu+Pb+Zn矿化为主,其金属矿物组合与黄铁绢英岩化带较为类似,岩石硅化强烈。

3.3 鄂拉山口地区Cu-Pb-Zn矿体流体包裹体

研究区内H1、H2-1的矿体中石英—黄铁矿—黄铜矿脉、石英—黄铁矿—方铅矿脉中的流体包裹体种类较多,主要特征是个体较小,包裹体主要包括富液相、富气相与CO2三相包裹体,部分包裹体中可见子晶矿物(图6)。另外镜下常见富气相与富液相包裹体共存,指示成矿流体在运移成矿时曾发生过沸腾现象,同时,流体包裹体中的子晶矿物指示流体为高盐度,这些特征与典型斑岩型Cu矿的特征较为类似。

(a)富液与富气相包裹体共存;(b)气液两相包裹体(气液比约为1∶3);(c)同图a;(d)含子晶矿物的包裹体

图6鄂拉山口地区脉状矿体石英中的流体包裹体显微照片

4 多金属成矿系列探讨

鄂拉山地区矿化类型存在着明显的矿化分带,尤其以H1异常区纵向上以浅部富铅银为主,深部以锌矿化为主。平面上区域内铜矿化主要集中于H1异常区,H1异常区则主要以铅锌矿化为主。

矿区内不同的矿化类型,其矿物组合差别较大,浅部的铅锌矿石中,金属矿物组合以方铅矿、闪锌矿、黄铁矿以及少量的黄铜矿与辉铋矿为主,而铜铅锌矿石中,金属矿物主要以黄铜矿、磁铁矿、辉铜矿、辉铋矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、赤铁矿、块硫锑铅矿以及少量的铅钒为主,局部发育铜蓝、褐铁矿等矿物。鄂拉山口地区铜铅锌矿石中出现的金属矿物组合与我国陆相火山—次火山热液矿床矿石金属矿物组合明显不同。金属矿物磁铁矿、赤铁矿以及辉铜矿的出现可能指示深部成矿流体可能温度以及氧逸度相对较高。H1区14线采集的矿石样品矿物组合自西向东从方铅矿、闪锌矿、黄铁矿组合逐渐过渡为黄铜矿、磁铁矿、辉铜矿、辉铋矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿为主,显示H1异常区东侧成矿温度相对较高。而H2-1异常区内主要是以铅锌银矿化为主,其金属矿物组合大多以方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、自然银、辉银矿以及极少量的黄铜矿等。矿石金属矿物组合显示区域内H1区可能是热液活动中心[11-15]。

5 结 论

通过大量搜集H1异常区内钻孔数据,并按照基线方向自南向北绘制了H1异常区成矿元素物质量纵向分布规律图(图7),图中清晰显示了Cu与(Pb+Zn)物质场之间存在着明显分带,即Cu物质场中心被浅部(Pb+Zn)物质场高值区呈半环状包围,这种分带趋势整体符合热液元素的迁移、分异、卸载成矿演化过程。

图7 鄂拉山口H1异常区成矿元素纵向分带规律

目前就鄂拉山口地区成矿元素而言,平面上具有以H1区为中心,自内向外依次有Cu(Cu+Pb+Zn)-Pb+Zn(Pb+Zn+Au+Ag、Pb+Zn+Ag)-Au(Au+ Ag),按照上述各成矿元素的地球化学性质而言,H1区可能为该区提供热源与成矿物质的中心。成矿元素在纵向上自浅部向深部而言,整体上具有上部富Au、Ag (Pb、Ag)、Zn、Pb(Au、Ag),深部以Cu(Cu+Pb+Zn)的规律,且局部伴随Mo矿化。H2-1异常区同样存在着Pb、Zn、Ag元素的纵向分带,即浅部富集Pb、Ag,深部富集Zn[16-18]。