郫县豆瓣后发酵过程中细菌群落与呈香物质相关性研究

2018-10-17徐炜桢赵红宇杨懿叶玉矫岳鹏张良

徐炜桢,赵红宇,杨懿,叶玉矫,岳鹏,张良*

1(西华大学 食品与生物工程学院,食品生物技术四川省高校重点实验室,四川 成都,610039) 2(四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司,国家企业技术中心,四川省豆瓣酿制工程实验室,食品用酶生物发酵技术国家地方联合工程研究中心,四川 成都,611732)

郫县豆瓣属中国传统发酵食品,迄今为止已有300多年的历史,被列为中国非物质文化遗产。郫县豆瓣不仅生产工艺独特,也以其味辣香醇、黏稠绒实、红棕油亮、酱香浓郁等特点在我国酱类产品中独树一帜,堪称川菜之魂[1-2]。截止2015年,“郫县豆瓣”品牌价值已达607.16亿元,位列“加工食品类地理标志产品”全国第一;当年产品总产量达到110万t,实现工业产值102亿元,出口世界绝大部分国家和地区,创汇超过4 000万美元[3]。

郫县豆瓣的生产包括前期发酵和后熟发酵2个阶段,前期发酵主要是指蚕豆霉瓣子的制曲和辣椒坯的预处理[2]。后熟发酵主要是将成熟霉瓣子和成熟辣椒坯按比例配料混合,加入适量食盐和水,进入发酵池发酵,经过一定时期的翻晒和陈化,即是郫县豆瓣特有的日晒夜露工艺[4-5]。因此,郫县豆瓣的生产过程可以表述为:郫县豆瓣的生产是以蚕豆瓣制曲、辣椒坯和环境微生物等复杂的物质能量代谢过程为前提,通过独特的“日晒夜露”开发发酵工艺,使得栖息在曲药、辣椒坯、环境中的庞大微生物区系在发酵醅固、液、气三相界面发生复杂的物质转换、能量代谢和信息传递作用,并最终形成郫县豆瓣独特的成分构成和风味特征。

细菌在郫县豆瓣发酵过程中发挥了非常重要的作用,其多样性是特有的区域环境条件、霉瓣子制曲工艺、自然接种过程(“日晒夜露”工艺)与发酵坯高盐含量(最低盐含量大于15%)之间强烈选择和协同进化的结果。另外,郫县豆瓣以其酱香浓郁、味辣香醇等特点而闻名于世,其独特的风味主要来源于发酵过程中微生物相对封闭的混合发酵过程所产生的各种呈香物质[5]。目前,国内已有众多学者使用顶空固相微萃取气质联用(HS-SPME-GC-MS)[6]、同时蒸馏萃取气质联用(SDE-GC-MS)[7-8]、气质联用(GC-MS)[9-10]、电子鼻[11]等技术手段对郫县豆瓣中呈香物质进行了检测,各种检测方法虽然在原理和结果等因素上有差异,但检测的结果仍然有一定相似性,结果中均出现了3-甲基丁醇、糠醛、芳樟醇、乙酸乙酯以及四甲基吡嗪等物质。但是,国内外尚无将郫县豆瓣后发酵期的细菌演替代谢过程与挥发性呈香物质的产生相关联,探究细菌-香味相关性研究的报道。

本研究利用前期已发表的基于高通量测序的细菌群落变化的情况[12],结合HS-SPME-GC-MS分析结果,择取影响郫县豆瓣后发酵过程中的“主体因子”,研究从稳定发酵(6个月)至发酵末期(5年)合计5个不同发酵阶段的细菌群落特点和挥发性呈香物质特性,揭示郫县豆瓣不同后发酵阶段的细菌演替与挥发性呈香物质的相关性,以期为进一步加深对本土特色调味品发酵机制的认识,为传统产业的现代化改造和食品质量安全控制提供科学支撑。

1 实验材料与方法

1.1 样品采集

郫县豆瓣样品取自四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司生产车间。分别采取已进行后发酵6个月、1年、2年、3年及5年的豆瓣(分别编号为6M、1Y、2Y、3Y及5Y)。由于郫县豆瓣在后发酵时,隔段时间需进行搅拌、翻晒,故取样时从每个发酵池的上层(距表面0~20 cm)、中层(距表面30~50 cm)、下层(距池底0~20 cm)各取25 g左右,混合均匀后密封,低温运至实验室,于-70 ℃保存备用。总DNA提取和呈香物质分析需在2 d内完成。

1.2 实验仪器与设备

SPME手动进样手柄、75 m CAR/PDMS萃取头:美国Supelco公司。QP2010plus气相色谱质谱联用仪:日本岛津公司。

1.3 郫县豆瓣后发酵期挥发性呈香物质的数据提取

(1)基于HS-SPME法的萃取操作。称取5.0 g研磨后的样品,放入15 mL密封顶空瓶中,置于55 ℃恒温水浴循环槽中平衡20 min。然后将老化后的75 μm CAR/PDMS萃取头插入顶空瓶中吸附30 min,随后再插入气相色谱仪进样口,250 ℃解析5 min。

(2)GC-MS分析。气相色谱条件:DB-5MS毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm,0.25 μm);载气为氦气,流速1 mL/min;进样口温度250 ℃;不分流进样;升温程序:起始温度40 ℃,保持2 min,再以3 ℃/min升至160 ℃,随后以6 ℃/min升至200 ℃,保留3 min,最后以10 ℃/min升至230 ℃,保持3 min。

质谱条件:电离方式为电子轰击电离(electron impact ionization,EI),离子源温度230 ℃,接口温度280 ℃,质量扫描范围40~600m/z,溶剂延迟时间2 min,扫描模式为全扫描模式(Full Scan)。

挥发性物质的定性:主要采取谱库检索和保留指数两种方法进行郫县豆瓣样品中挥发性物质的定性。①谱库检索:主要依据所检测出物质的质谱信息与NIST11谱库进行比较,根据相似度的高低进行取舍,一般大于80%时对该物质予以确认。②保留指数鉴定:以C8~C20的正构烷烃为标准,计算样品中挥发性物质的保留指数,与其他文献中相同物质的保留指数进行比较予以确认。

1.4 基于高通量测序的郫县豆瓣后发酵期细菌群落数据提取

郫县豆瓣后发酵期细菌群落数据的获取方法,可参照文献[12],本研究选取属水平平均相对丰度≥1%的细菌作为分析数据。

1.5 郫县豆瓣后发酵期细菌群落与呈香物质相关性分析方法

本研究采用偏最小二乘回归法(PLSR),该方法是集多元线性回归分析、典型相关分析、主成分分析于一体的新型多元统计数据分析方法,其主要研究多因变量对多自变量的回归建模,特别当各变量内部高度线性相关时,较其他多元回归分析方法更为有效[13]。

本研究使用UNSCRAMBLER软件(9.7.1,CAMO Software)进行郫县豆瓣中微生物群落与呈香物质的PLSR分析。使用软件中PLS 2分析模型,验证方法选取完全交叉验证(Full-Cross Validation);以微生物相对丰度数值作为自变量集X,以呈香物质作为因变量集Y,二者权重(Weights)均选择“All 1.00/SDev”。

最后使用SPSS软件(19.0.0,IBM)对核心菌群与重点呈香物质进行皮尔森相关系数分析,以侧面印证PLSR分析结果。

2 结果与讨论

2.1 郫县豆瓣后发酵期挥发性呈香物质分析

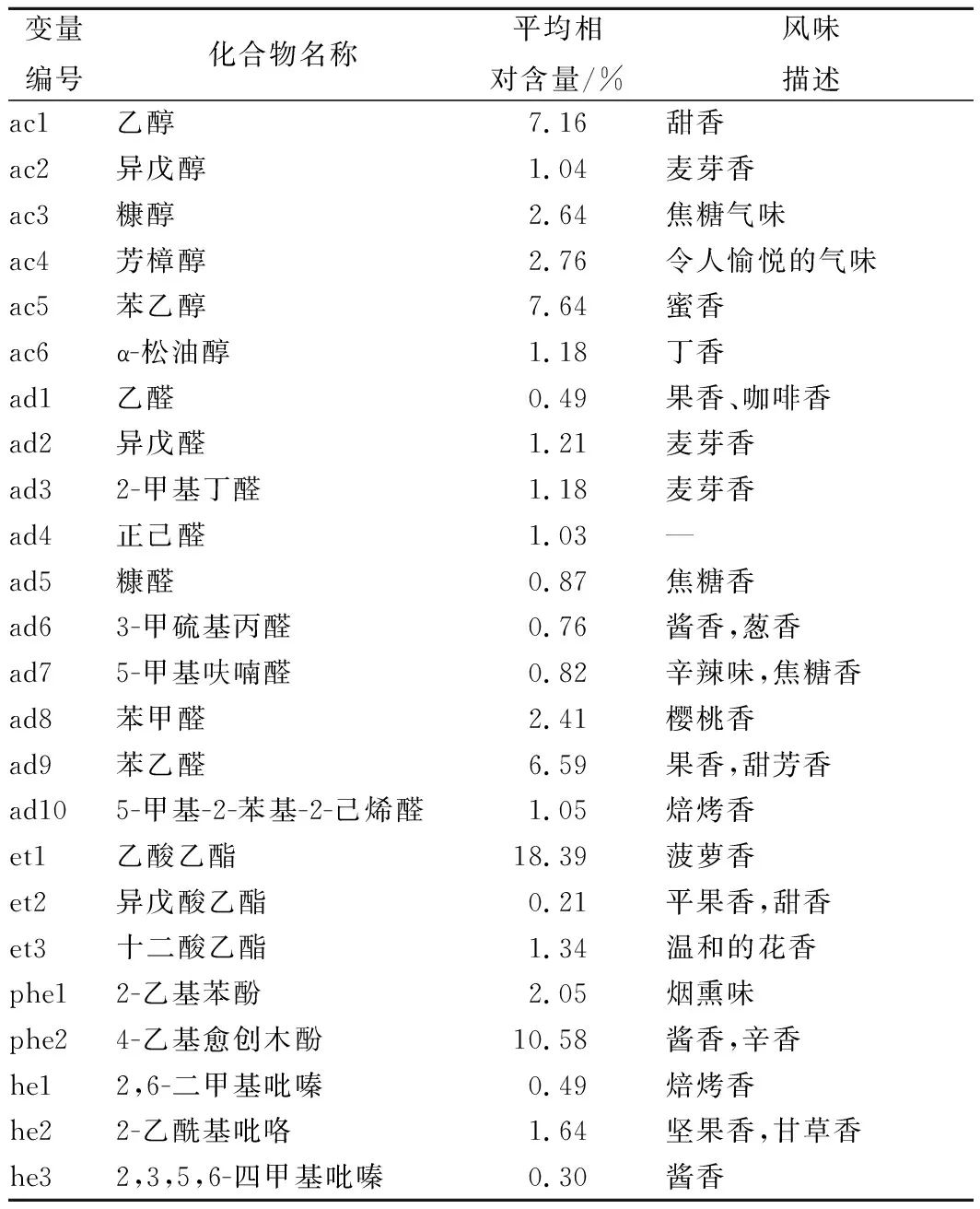

结合已有研究[6-11]和本实验结果,选取基本存在于郫县豆瓣后发酵期全部5个样品中的特征风味物质,且平均相对含量≥0.30%的呈香物质共计24种(n=24)开展后续分析,结果如表1所示。

表1 用于偏最小二乘回归分析的郫县豆瓣挥 发性呈香物质Table 1 Volatile compounds of Pixian soybean paste forPLSR

注:“—”表示未能找到相关风味描述。

从表1可以看出,郫县豆瓣后发酵期主要的挥发性呈香物质为醇类(22.42%)、醛类(16.41%)、酯类(19.94%)、酚类(12.63%)和杂环类(2.43%)。醇类是构成郫县豆瓣特征风味的一类重要化合物,通常呈现出令人愉快的香味及甜味,可以被氧化成醛类、酸类等,还是酯化反应的重要前体物质[14-15]。醛类通常呈现出令人满意的甜香及花果香,较多地存在于糖果、水果及坚果中,被认为可以增强食品的风味品质[16]。酯类主要由醇类与酸类的酯化反应生成,酯类通常呈现出令人愉悦的甜香及果香,除此之外,酯类还可掩盖游离脂肪酸带来的不愉快气味[17]。有研究表明,短链酯类通常具有较低的阈值(小于相应醇类近10倍)且在常温条件下即可大量挥发,从而即使在浓度很低的条件下也能对食品的风味产生较大的影响[18-19]。乙酸乙酯和十二酸乙酯是郫县豆瓣中相对含量最高的2种酯类,前者呈现出清香、果香及酒香;后者则因其风味阈值较高(大分子脂肪酸酯类)而提供风味上的厚重感[8]。酚类由于其易氧化的性质,在后发酵过程中会不断被消耗,其含量应不断减少。郫县豆瓣较高相对平均含量的4-乙基愈创木酚(10.58%),这可能是实际生产中“老”豆瓣酱香醇厚绵长而新豆瓣酱香浓郁突出的原因。杂环类物质主要在后发酵过程中由Maillard反应和Stretcher降解产生的氨基酮经缩合反应生成,这类物质在郫县豆瓣中相对含量较低,但具有较低的风味阈值[17,20-21],这些物质也是构成郫县豆瓣挥发性呈香物质的重要组分。

2.2 基于高通量测序的郫县豆瓣后发酵期发酵细菌数据选取

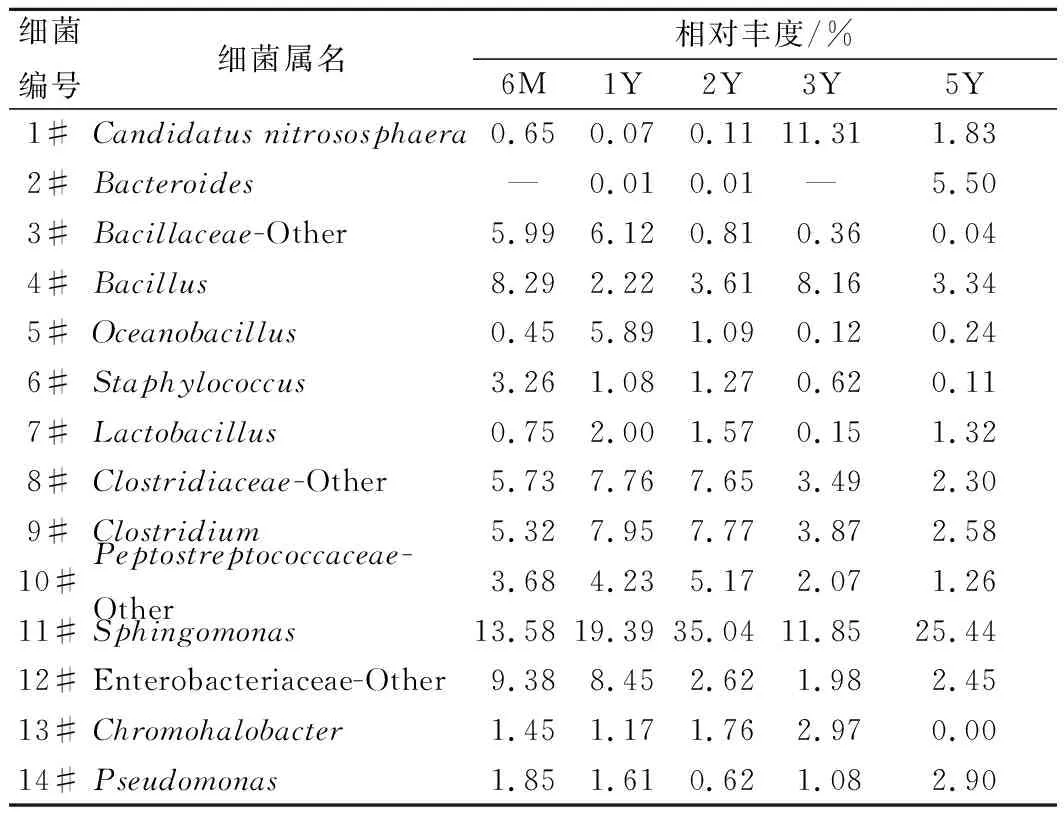

根据测序数据[12],选取细菌属水平平均相对丰度≥1%的样品作为分析数据,合计共有14个属(n=14),具体如表2所示。

表2 用于偏最小二乘回归分析的细菌属水平数据Table 2 Sequencing data of bacteria at genus level for PLSR

注:“—”表示未检出。

2.3 郫县豆瓣后发酵期细菌群落与挥发性呈香物质相关性分析

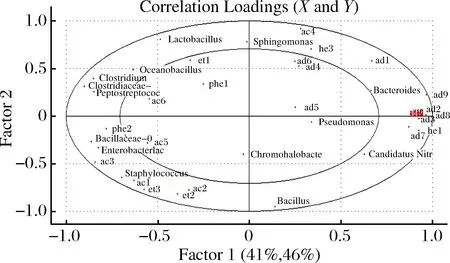

PLSR分析载荷图如图1所示。由图1可看出,大部分变量点均落在50%方差解释椭圆与100%方差解释椭圆之间,远离中心,说明各变量均在所提取的主因子1(Factor 1)和主因子2(Factor 2)中得到了较好的解释。

在载荷图右侧有8种呈香物质聚在一起,分别为异戊醛、2-甲基丁醛、5-甲基呋喃醛、苯甲醛、苯乙醛、5-甲基-2-苯基-2-己烯醛、2,6-二甲基吡嗪以及2-乙酰基吡咯,共计6种醛类和2种杂环类。8种呈香物质都靠近100%方差解释椭圆的边界,表明这8种物质所包含的变量信息在该模型下得到了较好的体现。

图1 细菌群落与呈香物质的二维相关性载荷图Fig.1 Correlation loading plots between bacterial taxa and volatile compounds注:由内到外的两个椭圆分别表示所解释的方差达到50%和100%。

结合研究数据表明(已另文发表)上述8种呈香物质均随着豆瓣后发酵时间的延长而呈现相对含量上升的趋势,说明Factor 1所代表的影响因素可能与时间有关。图中靠近这8种物质的细菌属类包括拟杆菌属(Bacteroides)与奇古菌纲下暂定的氨氧化菌属(CandidatusNitrososphaera),这2个属应该与上述8

种物质呈一定的正相关性;同时,注意到图1左侧边界处的梭菌属(Clostridium)、梭菌科下未确认菌属(Clostridiaceae-Other)与消化链球菌科下未确认菌属(Peptostreptococcaceae-Other),3个细菌群类可能与上8种呈香物质呈现一定的负相关性。

同样地,从图1还可以看出,肠杆菌科下未确认菌属(Enterobacteriaceae-Other)以及芽孢杆菌科下未确认菌属(Bacillaceae-Other)应该与糠醇、4-乙基愈创木酚呈现出一定的正相关性;葡萄球菌属(Staphylococcus)与乙醇、糠醇、十二酸乙酯呈现出一定的正相关性,乳杆菌属(Lactobacillus)与乙醇、十二酸乙酯呈现出负相关性;芽孢杆菌属(Bacillus)则与芳樟醇呈现出负相关性。

2.4 郫县豆瓣后发酵期细菌群落与呈香物质的皮尔森相关系数分析

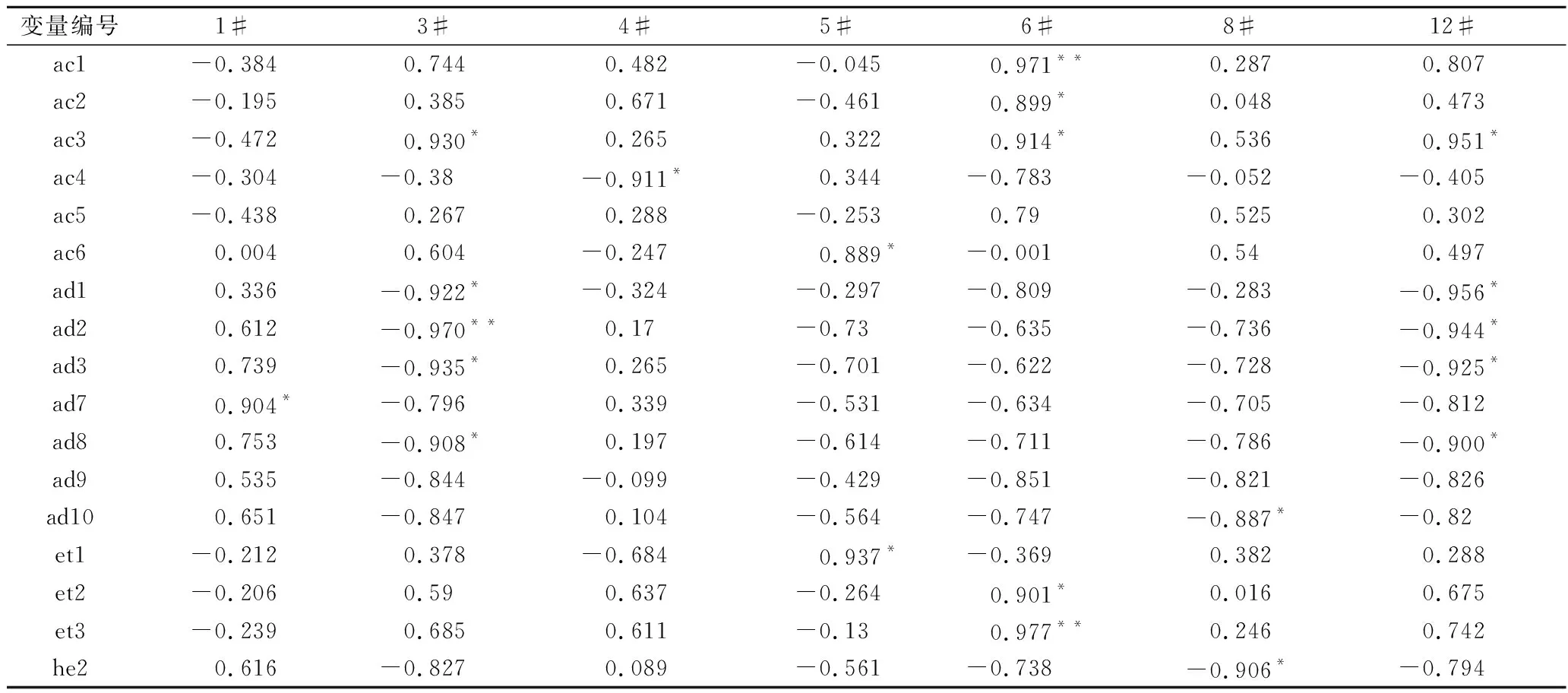

为进一步定量揭示核心细菌群落与重点呈香物质的皮尔森的关联性,本文列出其相关性系数表,见表3。从表3中可以看出,细菌群落与呈香物质的相关性基本与PLSR分析中的相符合。

表3 细菌群落与呈香物质的皮尔森相关系数Table 3 Pearson′s correlation coefficients between bacteria taxa and volatile compounds

注:*表示具有显著的相关性(p<0.05);** 表示具有极显著的相关性(p<0.01)。相关性不显著的行和列已被去除。

由表3可以看出,CandidatusNitrososphaera与5-甲基呋喃醛呈现出显著的相关性。由于皮尔森相关系数只能表征变量间的线性相关程度,图1中CandidatusNitrososphaera与5-甲基呋喃醛(ad7)相距较远,因此可以推断该PLSR模型中主因子2(Factor 2)可能表征着非线性的相关度。CandidatusNitrososphaera指代了极具多样性的上百种硝化自养类微生物,其中大部分菌种至今未有准确的生物学定位,代谢机理也不明确[22]。但有学者报道了一类CandidatusNitrososphaeragargensis,通过对其全基因组进行测序及分析,初步推断了该菌具有合成全套参与三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCA)氧化反应酶系的基因;同时,该菌表现出极强的环境适应能力,与本研究中富集于较长后发酵期样品中的情况相符[23]。

表3中还可以看出,Bacillus与芳樟醇呈现出显著的负相关性,与图1的情况相符。Bacillus中的枯草芽孢杆菌(Bacillussubtilis)、地衣芽孢杆菌(B.licheniformis)以及解淀粉芽孢杆菌(B.amyloliquefaciens)大量存在于酱香型白酒大曲中,通过参与糖酵解、TCA等代谢途径赋予了白酒丰富的营养因子以及独特的酱香风味[24-25]。PRIPDEEVECH[26]等使用枯草芽孢杆菌的上清液对乌龙茶叶进行了发酵处理,结果发现,初始干茶叶中大量存在的芳樟醇、脱氢芳樟醇和γ用松油烯含量在发酵2 h后大幅减少,而柠檬烯以及2-戊基呋喃的含量则明显增加。这与本研究中,芽孢杆菌属与芳樟醇相对含量呈现出显著负相关性的结果相符合;各个后发酵阶段的郫县豆瓣中都检测到了2-戊基呋喃,但其相对含量在较低的水平(平均0.12%),可能是因为在跨度较长的发酵期内2-戊基呋喃被发酵环境中其他微生物作为前体物质而消耗掉。

同时,Staphylococcus与异戊醇、糠醇以及异戊酸乙酯呈现出显著的相关性,与乙醇、十二酸乙酯呈现出极显著的相关性。Staphylococcus被证明具有较高的耐盐性,其属内的嗜热链球菌(Streptococcusthermophilus)在乳制品加工业中通常作为发酵剂来使用[27-29]。LI[30]等人使用PCR-DGGE、HTS以及HS-SPME-GC-MS等方法研究了同一批次9个郫县豆瓣样品中的细菌群落与挥发性呈香物质,之后使用PLSR分析了两者之间的相关性,在其结果的PLSR因子载荷图上Staphylococcus也与糠醇聚在一起,表明两者具有一定的相关性。值得注意的是,有学者[27]研究了资阳临江寺豆瓣在制曲阶段的理化指标、细菌群落和代谢产物,以及它们之间的相关性:Staphylococcus与临江寺豆瓣的色度有显著的相关性,与pH具有极显著的相关性。Staphylococcus可能通过对发酵环境的改变而影响了其他微生物的代谢进程,并最终体现在呈香物质等微生物代谢产物的积累上。

除此之外,芽孢杆菌科下未确认菌属(Bacillaceae-Other)以及肠杆菌科下未确认菌属(Enterobacteriaceae-Other)都与糠醇呈现出显著的相关性,同时都与乙醛、异戊醛、2-甲基丁醛和苯甲醛呈现出显著的负相关性;梭菌科下未确认菌属(Clostridiaceae-Other)与5-甲基-2-苯基-2-己烯醛、2-乙酰基吡咯呈显著的负相关性。这些均与图1中所观察到的结果相符合,但由于实验技术的局限性,不能明确菌群详细的属群分类。

黄湛[31]等人使用GC-O等方法研究了郫县豆瓣中特征呈香物质,最终确定了一级传统郫县豆瓣中特征呈香物质为异戊醛、2-甲基丁酸乙酯、异戊酸乙酯、3-甲硫基丙醛、苯乙醛、四甲基吡嗪、芳樟醇、苯乙醇、2-乙基苯酚和4-乙基愈创木酚。

本研究中,CandidatusNitrososphaera与5-甲基呋喃醛之间呈现出显著相关性,但5-甲基呋喃醛在所测定豆瓣样品中相对丰度较小(平均0.82%),且风味阈值较高,不易被嗅觉感知[31]。因此,虽然CandidatusNitrososphaera表达出与呈香物质的相关性,但暂不将其列入对呈香物质产生重要影响的菌种。Bacillus及Staphylococcus分别显示出与芳樟醇与异戊酸乙酯2种郫县豆瓣特征呈香物质具有显著的相关性,而且2个细菌属在所测定的郫县豆瓣样品中都具有较高的相对丰度(平均>1%),因此初步将其确定为影响郫县豆瓣后发酵期呈香物质的重要菌种。

白酒与郫县豆瓣同作为中国本土特色传统发酵食品,历经几千年仍然长盛不衰。有学者[32]报道白酒中存在大量功能性成分,其中4-羟基-3-甲氧基肉桂酸、四甲基吡嗪等被发现天然存在于部分中药材中;这些功能性成分赋予了白酒畅血通脉、活血祛瘀、健脾康胃等保健功效。在本研究中,一些功能性微量成分如乙酸、乳酸等有机酸,乙酸乙酯、乳酸乙酯等酯类化合物,愈创木酚、4-乙基愈创木酚等酚类化合物,芳樟醇、β-紫罗兰酮等萜烯类化合物,2,6-二甲基吡嗪、四甲基吡嗪等吡嗪类化合物等被发现普遍存在于不同后发酵期郫县豆瓣中,这为以后挖掘郫县豆瓣的生物功能性提供一定思路。

诚然,相关性分析中只有少量成分显示出与微生物菌群具有显著相关性,但无疑所有这些功能性成分都受到发酵体系中微生物的影响,因为实验技术或方法的局限性,未能得到全面合理的解释。因此,积极探索先进的实验方法,获得更为详尽的实验数据,才能更全面地阐释郫县豆瓣后发酵机理,更好地推动郫县豆瓣产业化、现代化进程,为郫县豆瓣走出国门、享誉海外奠定坚实的科学基础。

3 结论

使用PLSR分析了郫县豆瓣中核心细菌群落与重点呈香物质的相关性,所提取的前2个主因子分别解释了总体变异量的67%及69%,主因子1可能与后发酵时间有关,主因子2则表征非线性的相关程度。该回归模型可以有效地分析多自变量与多因变量间的相关性。

PLSR分析结果显示,Bacteroides、CandidatusNitrososphaera、Clostridium、Clostridiaceae-Other与Peptostreptococcaceae-Other可能与6种醛类和2种杂环类呈香物质具有一定的相关性;Enterobacteriaceae-Other以及Bacillaceae-Other与糠醇、4-乙基愈创木酚呈现出一定的相关性;Staphylococcus与乙醇、糠醇、十二酸乙酯呈现出一定的正相关性,Lactobacillus则与乙醇、十二酸乙酯呈现出负相关性;Bacillus则与芳樟醇呈现出负相关性。

结合皮尔森相关系数分析结果,可以确定Bacillus、Staphylococcus是影响郫县豆瓣后发酵期呈香物质的重要菌种,可以作为下一步的重点关注研究方向。