时代镜像·文本映照

——新时期十年青春电影的叙事策略研究

2018-09-29于新辉

于新辉

(山东师范大学 美术学院,山东 济南 250014)

光影之隙,潜于文本之内,遁形于时代语境之中,润物于大众心理之下,或划至意识形态与社会现实。电影作为时代的表征,对于其文本研究可窥见其背后的文化意识形态与社会现实,因而对于新时期十年的青春电影可以作为那个时代的某种文化表征进行研究,探究其叙事主题以及其所承载的自我想象方式与自我形象的塑造方式,揭示文本背后所承载我的文化意识形态。

一、新时期十年青春电影的具体指设

从“青春电影”的具体内涵来看,要想划定其边界就需立足其概念的有效性进行分析,就是指对这一概念命名的针对性以及差异性进行研究,即同之前的相关命名相区别从而使这一概念具有了新的内涵及其意义。因而对于某一概念的具体指设需建立特定的历史语境进行具体界定,从而界定出代表这一历史时期这一事物的具体内涵,从而与其他历史时期的相关概念形成“互文性”区别。

目前好莱坞对于青春电影主要是根据受众进行界定:“Teen’s Film”,即专供13—20岁左右之间的青少年观赏的影片。而国内主流对于青春电影的界定之一就是中国电影艺术研究院的陈墨先生依据生理年龄的界定:青春电影就是讲述青春期故事的电影。他认为:青春电影讲述13—18岁之间的青春故事,并依据个体生理和心理的特殊性往后或者往前延伸。[1](P82)其次,戴锦华教授在《电影批评》一书中认为:所谓青春片的基本性,在于表达青春的痛苦和其中诸多的尴尬和匮乏、挫败和伤痛。可谓是对“无限美好青春”的神话性颠覆。其主旨及“青春残酷物语”。这里的青春电影意味着颓废、阴暗、残酷。这一界定更适用于上世纪90年到新世纪初大陆青春片,无论是谢飞执导的《本命年》(1990)还是姜文的《阳光灿烂的日子》(1995)、王小帅的《十七岁的单车》(2001)、《青红》(2005),或是贾樟柯的“青春三部曲”,无一不是对于残酷青春的书写。

如果说上世纪90年代“第六代导演”的残酷青春片是青春电影真正登上历史舞台的话,新时期十年的青春片作为青春电影的起始阶段随未完全摆脱历史宏大叙事的表现形式,但其主题的表达及其叙事策略依旧有可取之处,本文认为新时期十年青春电影应为:在宏大历史叙事的语境下,表现动乱一代青年人的青春故事并表现其在苦难中逐渐觉醒,对人情、人道、人性的重新评估,即将个体消融与国家和历史的叙事之中,共性大于个性,因个性不显而全在共性之下而产生强烈的反思,在此话语下,个人的成长不在像新时期之前的电影完全与革命的宏大话语完全地缝合在一起,而在印证国家和革命的宏大叙事下暗含着对于个人的成长故事。

二、新时期十年青春电影的历史语境与文化记忆

“形象”作为表征,是意识形态实现自身合法性的文化实践方式,同时,任何形象的表征又可以看作是一个文本和符号系统,这一文本如何进行表达,如何被解读,与它表达了什么同样重要。[2](P23)从历史的角度讲,动乱十年里对于人的摧残是极其惨烈的,“以阶级斗争为纲”,工人罢工,学生罢课闹革命,“破四旧”,对“黑五类”的迫害,人性在集体规训下完全被湮没了。“政治的激情与沉重的政治迫害的记忆给1979年的中国文化表象,话语提供了一个并不述于文本之中的社会语境。[3](P17)”因而“文革”结束后,万物复苏,人们逐渐从紧张不安中清醒过来,长期的痛苦以期换来的不再是伤痛,此时,伤痕文学出现。十一届三中全会“拨乱反正”的思想的指引下,文艺界展开了一场空前的“文革”历史的反思,以及对“极左”政治路线的批判以及对“四人帮”反革命势力的清算运动。其中有文学界引发文艺界各部门的伤痕书写成为新时期十年内令人瞩目的文化现象。1978年8月11日短篇小说《伤痕》发表,反映“人民的创伤”,呼吁“治疗创伤”,开启伤痕之风,随之而来的伤痕音乐、伤痕电影等不同形式的艺术作品。邓小平在1979年的中国文学艺术工作会议上将之前的文艺“为工农兵服务,为政治服务”的工作方针改为文艺“为人民服务,为社会主义服务”。自1979年开始中国内地进入了一个观念更新热潮与电影文化重构的新时期。[4](P387)作为时代“表征”的影像——电影,时代伤痕成为了青春电影避不开的创作语境。

新时期初期的导演多生于共和国成立初期,他们的青春岁月也恰恰处于“动乱年代”,无论是“上山下乡”运动,还是“红卫兵”运动虽然他们都是参与主体,但却是被神化的政治力量所左右的,而新时期的代表主流意识形态的拨乱反正则是对其青春的否定,作为“时代的儿女”被视为“时代的帮凶”,他们的青春是一种错误,因而如何重构青春意义以及与“文革”关联分离摆在了以“第四代”为代表的新时期的导演面前。于是,自1980年以来他们的创作在迎合新时期主流意识形态的同时,暗含着青年个体对于长期占据占主导地位的政治文化的反抗。将自身视为青春“缺席”的一代,银幕的青年形象完全是其重塑青春的镜像“他者”。而与现实中“中年”的自身,形成一种二元对立。在这些影片中,青年为一些意识形态所蒙蔽,他们幼稚、天真、易冲动,却最终在年长的人的苦难中所感染,最终觉醒,重新踏上了一条“回归”之路。影片中的年长的人仿佛就是现实中的“中年”自身通过一种文本空间内隐性在场。中年与青年的二元对立苦难对于中老年是青春的悲剧,而对于青年则是被符号化的,表征着那个年代的文化记忆。

新世纪以来,随着国内人文学科研究方法与视角的不断拓展与丰富,格雷马斯的符号矩阵理论逐渐失去了曾经的火热程度,视为陈旧方法论渐趋边缘化。做学问需要知道某一方法论在揭示某一问题的同时,也会遮蔽另一些问题,因而方法论的运用没有新旧之分,如果这一方法论能够合理准确地揭示这一问题的意义的话,这一方法论就价值,这是我们对于方法论的认识与运用的基本认识。本文在对文本分析之后发现,格雷马斯的符号矩阵理论对于新时期十年青春电影的研究可以深刻揭示其叙事主题及其相关内涵,因而本文以杨延晋的《小街》(1981)与张暖忻《青春祭》(1985)以文本,以符号矩阵为方法论分析新时期十年青春电影的主题表达。

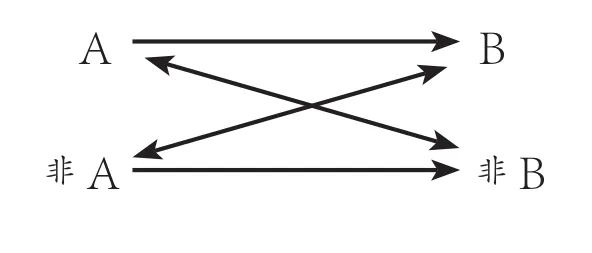

格雷马斯认为一切叙事都具有六个最基本的双双成对的行动元:主体——客体、发送者——接受者、帮助者——反对者。主体即作品的主人公,客体即主体的目的或者主体的欲求,可以是某个人也可以某一事物。对于贾宝玉来说他的客体就是林黛玉或者说是爱情,二者之间通过欲求实现联系——主体要得到客体。发送者是指将客体发送出来的角色,它使主体了追求目标,使其具有了具体的实践方向,接受者则是接受客体的角色,发送者与接受者可以互相重合,对于贾宝玉来说林黛玉可以是客体也可以是发送者,而贾宝玉对于林黛玉来说则是接受者,两个人负载四个功能。帮助者顾名思义就是指帮助主体获得客体的角色,而反对者则是阻止主体获得客体的角色。这三对行动元的具体模式如下:

格雷马斯的符号矩阵理论有三个主要特点:一是以关系性原则,按照语言学结构主义的二元分析法,组织相关结构;二是三对六种行动元之间是一种客观的网络关系网,彼此之间相互关联运作,并存在对立或转换的关系;三是把叙事学的动态特征转化为静态的结构系统,在共时性当中分析历史性的叙事结构。[5](P145-147)

其符号矩阵如下:

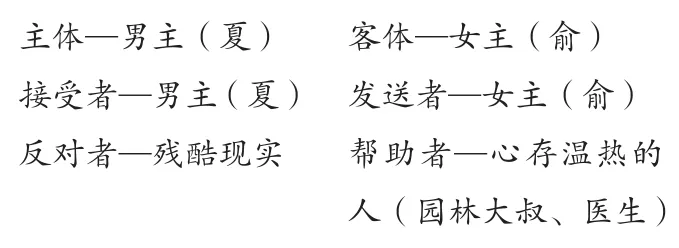

从上章的分析可看出,新时期十年的青春电影以叙述“时代伤痕”为表征,为重塑“时代儿女”青春的意义,通过“中年”与“青年”的苦难的二元对立,来唤醒人性的觉醒。如果说新文化运动是中国历史上的一次启蒙运动的话,那么新时期以来,文艺界所呈现的主题就是“再启蒙”——重新唤醒人性。所以新时期十年其主题表达为“再启蒙”,具体到青春电影《小街》中各行动元关系如下:

女主人公俞因为被打成“黑五类”的生病母亲而受到百般羞辱,被红卫兵强行剪去长发,受尽嘲笑,只能以短发打扮成男生示人。男主人公青年工人夏希望帮女主公重新找到自信,真正地作为女孩,能够快乐地笑,快乐地跳舞,这是欲求。这里女主是发送者,男主是接受者,那时候的社会只能是这一切的发生,夏为了弄到假发提而走险,被打得眼睛失明,而女主俞自母亲死后不知所踪。青春的身体与心灵都饱受苦难,由苦难中人们才能重新审视自身,审视历史,反思觉醒。

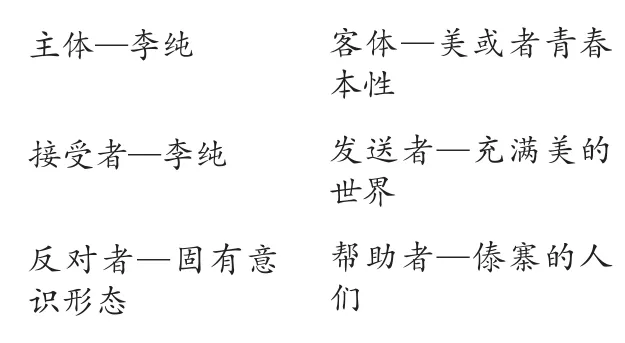

电影《青春祭》的各行动元关系如下:

主人公李纯在上山下乡运动中,分配到了傣寨,傣寨与傣寨外的完全是两个世界,一个追求美的事物,一个却以不美为美。集体体制规训下的李纯与傣寨的人民的生活格格不入,渐渐地,依波的筒裙,伙伴们的对歌,傣家生活的美一部分深深敲击着她的心灵,于是她脱下了旧军装,穿上筒裙,带上漂亮的耳环,系上伢送给她的腰带,重燃青春本性,融入了家人般的傣家生活。在脱下旧军装就自然的卸下来自意识形态的规训,寻求个性的解放,从而展现这一时期青春叙事的共同主题“再启蒙”。在此,以“再启蒙”为共同主题,新时期十年青春电影的符号矩阵如下:

主体是以李纯为代表的在意识形态规训下未觉醒的青年,他们的目标是重拾那个真实的自己即达到再启蒙的目标,他们的反对者是仍沉浸在意识形态规训下的未觉醒的人们或者是那时的社会语境,他们反对再启蒙。当人们处于未觉醒的状态时,觉醒前的青年人不知道什么是美,集体规训下的他们仿佛被蒙住了双眼,忘记了曾经的自己,他们反对再启蒙如觉醒前的李纯在傣寨一般,以不美为美,反复的洗一件衣服希望变得旧一点,那样就是美的。然而就如影片中的那句话——又有哪一个姑娘不喜欢打扮自己的,这是人性,而不是意识形态的规训。再启蒙符合时代发展的目标,现实中深知苦难的年长的老年人们仍然希望点醒年轻人,他们是主体的帮助者,唤醒被蒙住眼睛的年轻人,融入到再启蒙的运动中,实现青春电影的“再启蒙”的主题表达。

三、新时期十年青春电影的叙事策略与文化意识形态

只要出现一个二元对立的东西,就出现了意识形态。[6](P27)通过对新时期十年电影的符号矩阵分析以及各行动元之间的二元对立与转换,形成了对其叙事主题研究,而通过表现叙事主题却暗含着新时期导演叙事策略表达,承载着某一文化意识形态。从文本分析看出新时期十年的青春电影其叙事策略印证了曾经动乱年代的“主体”——新时期的“中年”这一阶级重构青春意义的文化意识形态。

新时期以来的拨乱反正是对于现实中的“中年”为主体一代青春岁月的否定。“中年”视自身青春是“缺失”的,却又希望由一种“缺席”走向“在场”的欲望,从而塑造出影片中的镜像“他者”,以期重构他们这一代的青春意义。将其塑造成时代的反思者,是与主流青年相对应的“他者”, 与主流“共性”的青年不同并从中脱离出来, 在再启蒙的斗争中,他们是时代的无辜受害者,而非所谓的“时代的帮凶”,因而在《小街》中不仅女性俞要饱受苦难,作为反思者的夏也要受到迫害,双目失明。《庐山恋》中的男女二人也因在“四人帮”运动的破坏下,直至新时期以后才重新相遇。都是通过迎合新时期初期的“反思伤痕”的主流文化,在动乱时期的宏大政治叙事背景下,为表达“再启蒙”的叙事主题,通过塑造作为反思者的镜像“他者”的叙事策略,从而最终达到重构动乱时期青年的青春意义的目的,体现了新时期的“中年”一代的文化意识形态。

可以说,新时期十年的青春电影是时代中人的文化欲望的投射,因而无论是《小街》《青春祭》《庐山恋》、还是《人生》等电影文本的创作,都构成了时代话语的意识形态表征,并深刻地彰显了时代话语在电影文本叙事中某一具体阶级意识形态诉求,成为捕捉时代情境与文化意识形态的重要表意符号。通过本文的论述可以看出青春电影作为一个研究领域,是可以通过符号学的角度窥见作品与时代之间的互文表征以及电影文本中所承载的文化意识形态,这将成为以后我们衡量青春电影是否具有时代特性的一个标尺,而这种对于某一时代精神的切入分析恰恰是一种“文化自觉”的体现。