“赤九”谶与两汉政治

2018-09-29代国玺

代国玺

东汉前期,有一种谶语也产生过重大影响,那就是“赤九”谶。所谓“赤九”谶,是指“帝刘之九,会命岱宗”,“赤汉德兴,九世会昌,巡岱皆当”,“赤九会昌,十世以光,十一以兴”等系列谶语。此类谶语,今日纬书尚保留有十数条之多。“赤九”谶之于东汉政治的影响,可见于以下数事:光武之封禅是受其推动,封禅祝文獭祭胪陈,章帝的诏令曾明确引及。关于此谶,史籍未明确记载其出现时间。“赤九”谶出现于何时,何以能有这种影响?欲弄清图谶与东汉政治的关系,此问题似不可不予置论。

以上问题,看似不起眼,却是全面揭示图谶与两汉政治关系的肯綮之处。不过,由于事涉神怪,线索隐微,古今学人,措意者甚少。实际上,这些问题并非不可索解,只是其答案在若隐若现之间,并不明晰而已。笔者拟从“赤九”谶入手,钩稽史料,搜寻隐微,藉以揭示“赤精子之谶”与两汉政治之间的复杂互动过程,为我们理解两汉之际的政治历史与社会心理提供一条比较完整的线索。

一、“赤九”谶的主旨与撰造时间

“赤九”诸谶出现于西汉而非成于东汉初年,这有史料可征,以下两点皆可以说明。其一,据《后汉书·耿纯传》,更始初败,真定王刘扬造作谶记云“赤九之后,瘿扬为主”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷二十一《耿纯传》,北京:中华书局,1965年,第763页。,欲以惑众。此谶要想惑众,必以“赤九”谶的广泛传播为前提,而广泛传播又非一日之功。这足以说明“赤九”诸谶产生于西汉时期。其二,建武十九年(43)春,光武帝“始祠昭帝、元帝于太庙”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷一下《光武帝纪下》,第70页。,其原因据《汉官仪》言:“元帝于光武为父,故上继元帝而为九世。故《河图》云‘赤九会昌’,谓光武也。”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷一下《光武帝纪下》注引,第70页。则早在梁松等人言封禅之十余年以前,光武帝已利用过“赤九会昌”的谶语。故“赤九”诸谶造于东汉初年之说,并不合乎史实。

而陈苏镇则认为,谶纬中所谓的“九世”,皆与刘邦有关。他的依据是“从黄帝算起,孔子是第九位圣人,汉是第九代王朝,汉高祖刘邦当然就是第九位受命帝王了”。这个判断失之迂远。据《续汉书·祭祀志》所载,东汉初年时人所见关于“赤九”封禅的谶文,有三十六条之多,而现今保存下来的,约有以下数条:

《河图会昌符》:“赤帝九世,巡省得中,治平则封,诚合帝道孔矩,则天文灵出,地祇瑞兴。”

《河图会昌符》:“帝刘之九,会命岱宗,不慎克用,何益于承?诚善用之,奸伪不萌。”

《河图会昌符》:“赤汉德兴,九世会昌,巡岱皆当。天地扶九,崇经之常。”

《河图会昌符》:“汉大兴之,道在九世之王。封于泰山,刻石著纪,禅于梁父,退省考五。”*以上四条见司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第七《祭祀志上》,《后汉书》,第3165页;[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》下册,第1178页。

《河图会昌符》:“九叶封禅。”*[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》下册,第1178页。

《河图》:“九名之世,帝行德,封刻政。”

《河图》:“赤九会昌,十世以光,十一以兴。”*以上两条见司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第一《律历志上》,《后汉书》,第3026页;[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》下册,第1223页。

《河图提刘予》曰:“九世之帝,方圣明,持衡拒,九州平,天下予。”*司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第七《祭祀志上》,《后汉书》,第3165页;[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》下册,第1185页。

《雒书甄曜度》曰:“赤三德,昌九世,会修符,合帝际,勉刻封。”*司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第七《祭祀志上》,《后汉书》,第3165页;[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》下册,第1263页。

《孝经钩命决》:“予谁行,赤刘用帝,三建孝,九会修,专兹竭行封岱青。”*司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第七《祭祀志上》,《后汉书》,第3166页。

总括以上“赤九”谶文,“九世”有两大功绩,一个即为封禅泰山,一个是推行德政。而这两点恰恰都是刘邦所不具备的。刘邦未曾举行封禅,此固为事实;至于言其行德政,遵行五帝之道、周孔规矩,同样颇为牵强,而且西汉士人也没有类似的议论。还有一点颇值得注意。《河图会昌符》中两条谶文,一曰:“赤帝九世,……诚合帝道孔矩,则天文灵出,地祇瑞兴。”另一曰:“赤刘之九,会命岱宗。不慎克用,何益于承。诚善用之,奸伪不萌。”两者都非典型的陈述之辞,反而应该归为期许之语。所谓谶者,旨在“预决吉凶”,论理当用断语,这两条谶文却充满期许的意味,其中必有蹊跷。往者不可谏,来者犹可追,期许都是针对未来的。谶纬兴于成、哀,而此时汉高祖的行迹已是定局,故谶语中的“九世”,指的显然并非刘邦。“赤九会昌”之“会昌”亦即“会命岱宗”,重在言“九世”有封禅泰山之举。从西汉士人的观念来看,封禅乃“功成以告天”之举,是国家昌盛的显著表征。谶文言赤九“会昌”,必举“封禅”与“德政”,思想观念上的根源,即在于此。至于陈苏镇认为“会昌”是遇到“昌光出轸”之瑞的意思*陈苏镇:《两汉之际的谶纬与〈公羊〉学》,《文史》2006年第3期。,其说并不恰当。陈先生有此说,是因为他注意到了《河图》载有一语曰:“刘受纪,昌光出轸,五星聚井。”*[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》下册,第1223页。此谶语所言为刘邦不误,但它与“赤九会昌”关系不大。《河图会昌符》言:“赤汉德兴,九世会昌,巡岱皆当。天地扶九,崇经之常。”刘邦虽有“昌光出轸”的天象,但他并未“巡岱”,所以“九世”不是指他,“会昌”自然与“昌光出轸”无关。那么,“赤九”谶造于何时,出自何人之手,其所谓“九世”又具体何指呢?《汉书·李寻传》载:

初,成帝时,齐人甘忠可诈造《天官历包元太平经》十二卷,以言“汉家逢天地之大终,当更受命于天,天帝使真人赤精子,下教我此道。”忠可以教重平夏贺良、容丘丁广世、东郡郭昌等,中垒校尉刘向奏忠可假鬼神罔上惑众,下狱治服,未断病死。贺良等坐挟学忠可书以不敬论,后贺良等复私以相教。

这段史料颇为关键,是我们了解“赤九”谶的撰造者及其撰造宗旨的重要依据。昭帝时,眭弘言“汉家尧后,有传国之运”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十五《眭弘传》,第3154页。,所言为禅让,而未尝言汉再受命。西汉言“汉家有再受命”之象者,实际上是从齐人甘忠可开始的。从夏贺良言“汉历中衰,当更受命。成帝不应天命,故绝嗣”来看,甘忠可所谓的“再受命”,针对的不是别人,而应该就是汉成帝。“赤精子之谶”其实旨在劝说汉成帝来完成“更受命”之事。《河图》《雒书》中凡言“九世”封禅者有三十六条之多,而“封禅”恰恰表征着受命于天。《管子·封禅篇》曰:“古者封太山、禅梁甫者,皆受命然后得封禅。”*《管子·封禅篇》唐代已佚,其说见《史记》卷二十八《封禅书》,北京:中华书局,1959年,第1361页。《初学记》引《河图真纪》:“王者封泰山,禅梁甫,易姓奉度,继兴崇初也。”*徐坚等撰:《初学记》卷十三《封禅》,北京:中华书局,2004年,第333页。都说明“封禅”是“受命”的象征,甚至可以说,“封禅”即“受命”。“九世”是“赤刘之后”,他如封禅,当然不属于“易姓受命”,而无疑是“再受命”了。可见,《河图》《雒书》中的“九世会昌”“九世”封禅之类的谶语,实质上就是所谓“汉家再受命”的另一种表述,其与“赤精子之谶”基本是一回事。

再者,从西汉朝廷对汉家宗庙世次的排序来看,成帝恰为“九世”。《汉书·翼奉传》载,元帝之时,翼奉上书曰:“今汉初取天下,起于丰沛,以兵征伐,德化未洽,后世奢侈,国家之费当数代之用,非直费财,又乃费士。孝武之世,暴骨四夷,不可胜数。有天下虽未久,至于陛下八世九主矣。”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十五《翼奉传》,第3177页。所谓“八世”盖指高祖、惠帝、文帝、景帝、武帝、昭帝、宣帝与元帝,由于吕后也曾称制,故言“九主”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十五《翼奉传》注引如淳曰:“吕后为主,不得为世,故八世九主矣。”第3178页。。按此序列,元帝既为“八世”,成帝自然就是“九世”。《汉书·谷永传》载,谷永于元延元年(前12)上书成帝曰:“陛下承八世之功业,当阳数之标季。涉三七之节纪,遭《无妄》之卦运,直百六之灾厄。三难异科,杂焉同会。”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷八十五《谷永传》,第3468页。所谓“阳数之标季”,意指“阳九之末季”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷八十五《谷永传》孟康注,第3468页。。故谷永言成帝“承八世之功业,当阳数之标季”,是指成帝乃确凿无疑的“九世”。臣子章奏,性质不同于私家著述,故这反映的应该是西汉朝廷所认可的宗庙排序。

既然“赤精子之谶”与“赤九”谶,内容基本相同,主旨完全一致,皆在于劝说成帝封禅改制,那么,“赤九”谶应该就是“赤精子之谶”的具体版本。至于除“赤九”谶外,“赤精子之谶”还有无别的版本,史乏明征,不易弄清。“赤九”诸谶的撰造者和撰造时间因此也就探明,它们应该出自甘忠可、夏贺良、丁广世等一批士人之手,编造的时间皆在成帝之时*留存至今的“赤九”谶,并非俱为甘忠可等人所造,其中亦有少量属于东汉初年士人所增添者。如《河图合古篇》所谓“帝刘之秀,九名之世,帝行德,封刻政”,“帝刘之秀”四字,恐系后汉初年士人在原谶基础上所新添。。

二、“赤九”谶出现的历史背景

一方面是受战国变法改制思想的影响,一方面则由于士人对汉承秦制这个现实的深切不满,“改制”成为贯穿西汉始终的政治议题。从文帝时贾谊提出改正朔的建议起,到王莽推行全面的复古改制,种种的改革建议及其措施无不反映了时人对汉家改制的殷切期望。但是,对于如何改、改什么和改制的目标等问题,西汉士人的看法并非始终一致。以昭宣为界,西汉前后期的改制诉求和内容是有重大差异的*关于秦汉的改制问题,顾颉刚《五德终始说下的政治和历史》曾作详细梳理,本文就汉代改制历史的判断,与顾先生颇有出入。顾先生主要强调西汉前后期改制思想的连续性,而本文重在强调西汉前后期改制思想的差异性。。

文帝以至武帝前中期,汉家社会稳定,尤其七国之乱平后,更是政治和洽,海内乂安。时人提倡的改制,主要内容为“改历、易服色、巡狩、封禅”与“制礼作乐”等数事,其追求的目标不是回复周代古制,而是建立属于汉家自己的新制度以明汉家法统。

文帝时,贾谊认为“汉兴至孝文二十余年,天下和洽而固”,遂提出“改正朔,易服色,法制度,定官名,兴礼乐”云云。与贾谊同时而持类似建议的,还有鲁人公孙臣、赵人新垣平等。公孙臣上书曰:“始秦得水德,今汉受之。推终始传,则汉当土德。土德之应黄龙见。宜改正朔,易服色,色上黄。”*司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义:《史记》卷二十八《封禅书》,第1381页。新垣平以望气之术见重于文帝,亦“颇言正历服色事”。数人的建议,都围绕的是凸显汉家法统的问题,并未提及古制,这反映的是汉初士人期望与秦制决裂并建立汉家新制的政治诉求。这些诉求曾获得文帝的支持,他本已命公孙臣为博士,与诸生着手改历服色事,但因受到新垣平作乱的影响,文帝深感被欺骗,遂对改正朔之事失去兴趣。

兒宽等人之“创业变改,制不相复”一语,与李斯所谓“五帝不相复,三代不相袭,各以治,非其相反,时变异”云云,在思想上是颇为相近的。更有意思的是,李斯认为秦始皇创立的新制,是亘古所未有的行为,能“建万世之功”;而兒宽等人亦将汉武帝改历视作定“万世则”的创举。这表明时人试图建立的是汉家自己的新制,而且他们对这一新制的效用充满期待。在这种思想背景下,汉武帝于元封元年(前110)封禅泰山,于太初元年(前104)正式宣布改制。《史记·封禅书》曰:“夏,汉改历,以正月为岁首。而色上黄,官名更印章以五字。为太初元年。”*司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义:《史记》卷二十八《封禅书》,第1402页。《汉书》又言有“协音律”的内容。施行封禅、改正朔、易服色等措施,既标志着汉家正式“受命于天”,也标志着汉家新制开始确立。其所改历名《太初历》,年号名“太初”,亦明确地透露出新制开启新纪元的意思。近来有学者认为,中国古代启用年号纪年恰好是自太初元年始*辛德勇:《重谈中国古代以年号纪年的启用时间》,《文史》2007年第1辑。。其说颇有理据。这就更能反映时人对汉家新制的重视和期许。

西汉的鼎盛在武帝之时,而衰相也出现于武帝之时。由于武帝长期外事征战,内改制度,到了晚年弄得天下虚耗、百姓流离,社会危机重重,以至于他不得不下罪己诏*参看田余庆:《论轮台诏》,《历史研究》1984年第2期。。到昭帝之时,眭弘乃有“汉家尧后,有传国之运。汉帝宜谁差天下,求索贤人,禅以帝位”的言论。此论虽起于当时的阴阳灾异学说,不过,由于这种学说一般是稽之术数而揆之人事的,故它实质上是汉家统治危机的反映。汉家的统治危机因宣帝的中兴而有所缓解,有所改观。但自元帝以降,社会又重新陷入各种危机,而且每况愈下。京房曾于召对时问元帝曰:“今陛下即位已来,日月失明,星辰逆行,山崩泉涌,地震石陨,夏霜冬雷,春凋秋荣,陨霜不杀,水旱螟虫,民人饥疫,盗贼不禁,刑人满市,《春秋》所记灾异尽备。陛下视今为治邪,乱邪?”元帝答曰:“亦极乱耳。尚何道!”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十五《京房传》,第3162页。到成帝时,谷永上书指出其时为“三难异科,杂焉同会”,纵使成帝“隆德积善”,犹“惧不克济”。正是在这种历史背景下,改制又成为士人的普遍意愿。但此时的改制,其主要目的已非明法统,而为救衰乱。至于改制的内容,占据主流的观点已变为复古而非立新*西汉改制路线的变化,与学术思想的变化也是密不可分的。西汉前期,今文经学尤其是公羊学大盛,推尊孔子,言“孔子为汉制法”,汉武帝“封禅、改历”以立汉家新制的种种措施以之为理论基础。而西汉后期的复古改制,与古文经学的逐渐兴起有关。元帝以后《穀梁传》受到重视,可以视为由今而古的过渡,而成、哀以降刘歆推举《周礼》《左传》,则是古文经学兴起的标识。刘歆之古文经学,推尊周公,重视古代礼制,为王莽的复古改制提供了理论基础。。

元帝为太子之时,已颇推重古制。他曾建议宣帝“宜用儒生”,宣帝严厉批评道:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎!”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷九《元帝纪》,第277页。这个事件可以视为西汉改制内容即将发生重大变化的标志。元帝即位以后,“复古更化”几乎成为有识之士共同认可的改革方案。如萧望之、周堪、刘向及金敞等四人“同心谋议,劝道上以古制”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十八《萧望之传》,第3283页。。又如,贡禹对元帝之言曰:“臣愚以为尽如太古难,宜少放古以自节焉。”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十二《贡禹传》,第3070页。又说:“承衰救乱,矫复古化,在于陛下。”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十二《贡禹传》,第3070页。“承衰救乱,矫复古化”八字,准确地概括了西汉后期改制思想的形成背景、目的和内容。元帝时期的宗庙制度改革,成、哀时期的官制改革和郊祀制度改革,平帝时王莽推行的复古改制,都是在这种思潮推动下产生的。

不过,西汉后期,士人虽然都期望改革以救衰乱,但并不是说此时仅有“复古”这一剂药方而已。在“复古更化”的策略之外,还有另一种改制路径也颇有影响,那就是甘忠可、夏贺良等士人的汉家“更受命”。这两种不同的改制策略之间有交锋,有冲突,更曾引起激烈的政治斗争。

甘忠可等人的汉家再受命之策,内容主要为封禅、改历、易服色、制礼乐等事。关于封禅,《河图》《雒书》“九世”之谶,言之凿凿。关于改历、易服色,甘忠可言“汉历中衰”,又造《天官历包元太平经》,历名“天官”,这显然是为汉另造新历。再据《河图括地象》“有汉世礼乐文雅出”之语,则“制礼乐”也属于其改制内容之一。凡此种种,显然皆旨在确立汉家重新“受命于天”的法统。可以看出,甘忠可等人提出的改制,承袭的正是西汉前期的策略,其改制方针与汉武改制基本一致。不过,汉武改制,是在天下乂安的背景之下,所以有“封禅以告太平”“太平乃制礼乐”之意,而甘忠可等人却是用封禅、改历等办法来拯救汉家衰敝,并且期望通过新制来重致太平。《河图》曰:“赤九会昌,十世以光,十一以兴。”又曰:“图出代,九天开明,受用嗣兴,十代以光。”*[日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》下册,第1223页。这两条谶文是以神示的方式言明“赤九”改制所能产生的效果:“赤九”的后世又重新成为太平之世。

甘忠可等人造“赤精子之谶”,目的即在于劝说成帝采用他们的改制策略。这里有个问题颇值得注意,这些谶语何以在成帝时出现?或者说,“再受命”何以要在“九世”之时,何以一定是成帝?这背后既有汉代术数理论上的考虑,更有现实的原因。甘忠可等人是明于阴阳灾异学说之人,谷永所言成帝“当阳数之标季,涉三七之节纪,遭《无妄》之卦运,直百六之灾厄”,他们肯定是清楚的,其“汉历中衰”就反映了同样的意思。这表明从灾异学说来看,成帝是个关键的节点,若无建树汉家即不可拯救。故甘忠可从阴阳灾异理论出发祭出“更受命”的办法来改制,为此还造出“天地扶九,崇经之常”的谶语来坚定成帝改制的信心。而从现实的层面讲,元帝时起汉家重陷统治危机,成帝承此乱象且有愈演愈烈之势,但士人此时并未对汉家彻底丧失信心,汉家统治犹有转圜的余地。也就是说,成帝之世正处于必改而且可改的时期,而错过了这个机会,怕是想改也于事无补。成帝时期的士人对这个时局应该是有所认识的。历史后来的发展恰恰也说明了这一点,哀、平改制的力度不可谓不大,但都救不回士人对汉家统治的信心,最后只能以“尧舜”禅让的方式宣告结束。由此可见,不论稽之术数,还是揆之人事,“更受命”以改制者都只能是汉成帝。

三、“更受命”说与西汉后期政治

甘忠可等人在成帝时为汉家“更受命”所造的种种蛊惑舆论,并未达到预期的效果。他们一上来就遭到了“复古改制”派的严厉打击。前引《李寻传》载:“中垒校尉刘向奏忠可假鬼神罔上惑众,下狱治服,未断病死。贺良等坐挟学忠可书以不敬论。”刘向虽然也言灾异,但他在政治上重视古制德政,学术上推崇六经,故不论是甘忠可等人所持的“更受命”以救衰敝的改制方式,还是其借用鬼神之说以达蛊惑效果的做法,都无疑会引起他强烈的反对。反对的结果,就是甘忠可等人或死,或遭惩处。这是“更受命”派与“复古改制”派的第一次交锋,甫一交手,“更受命”就败下阵来。甘忠可等人期望成帝封禅、改历、易服色的政治主张自然也就落空了。

论理,既然“更受命”说着眼点主要在成帝之世,成帝既死,此说就应该告一段落。但由于哀帝之时,汉家统治危机更重,情况更甚于成帝,面对如此困局,有些士人对“更受命”说开始抱有一丝侥幸。故有司隶校尉解光奏甘忠可书,黄门侍郎、骑都尉李寻荐夏贺良诸人等事。这些举动依旧引起了“复古改制”派的反对,代表人物就是刘歆。不过,这一次“更受命”派获得了机会,争取到哀帝暂时的信任。夏贺良等“待诏黄门,数召见”,劝说哀帝“宜急改元易号”。这里需要补充的是,夏贺良等人肯定清楚“赤精子之谶”针对的是成帝,或者说他应该明白汉家已经错过了它最佳的改制时间,但他依旧继续提“改元易号”之策,抱有的可能是“冀其犹可为”的心态,“宜急”二字恰恰就是这种心态的反映。而另一方面,哀帝怀着“几其有益”的态度,听从了夏贺良的建议,在建平二年(前5)六月甲子日正式宣布改元易号:

于是诏制丞相御史:“盖闻《尚书》‘五曰考终命’,言大运壹终,更纪天元人元,考文正理,推历定纪,数如甲子也。……惟汉兴至今二百载,历纪开元,皇天降非材之右,汉国再获受命之符,朕之不德,曷敢不通!夫受天之元命,必与天下自新。其大赦天下,以建平二年为太初元将元年,号曰陈圣刘太平皇帝。漏刻以百二十为度。布告天下,使明知之。”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十五《李寻传》,第3193页。按,“诏制丞相御史”应为“制诏丞相御史”。

哀帝的此次“改元易号”,不能视为普通意义上的改元,其背后是有“改正朔”之意的。其言“受天之元命”,又特地选择“甲子日”改年号为“太初元将”,用“太初”二字,都可反映出其与汉武帝改元太初在意义上的相似性。改元之外,还变革名号,变改漏刻度数,更足以说明这是用另立新制来表征“更受命”。除这些举措外,史载,后月余,“夏贺良等复欲妄变政事”,表明夏贺良等人已经着手陆续推行一系列新制,后来哀帝所言“问贺良等,对当复改制度”云云,也说明此点。这些新制主张立刻遭到“复古改制”派的大力反对:“大臣争以为不可许”。夏贺良等为推行新制,遂以“大臣皆不知天命”为由,建议哀帝“退丞相御史,以解光、李寻辅政”*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十五《李寻传》,第3193页。。这无疑是“更受命”派严厉打击“复古改制”派大臣并试图取代他们而全面执政的行动。

建平二年(前5)的七月,实际上是“复古改制”派与“更受命”派之间展开激烈斗争的时期。这个政治斗争既是路线斗争,又是人事斗争,属于你死我活的性质,难以调停。结果如何,关键要看哀帝。而哀帝的心态此时已经发生很大变化。哀帝对夏贺良等人的“更受命”之策,本来只是存“几其有益”的态度,以侥幸之心期望其能改变自己的病况和汉家的乱局。没料到自己的病不但未见转好,反而又感受到了大批“复古改制”派大臣的巨大压力,可谓是乱上添乱。在这种情形下,他彻底放弃了“更受命”派的路线,并下令严惩夏贺良等人,以向“复古改制”派士人交待。建平二年八月,哀帝下诏曰:

待诏贺良等建言改元易号,增益漏刻,可以永安国家。朕信道不笃,过听其言,几为百姓获福。卒无嘉应,久旱为灾。以问贺良等,对当复改制度,皆背经谊,违圣制,不合时宜。夫过而不改,是为过矣。六月甲子诏书,非赦令也,皆蠲除之。贺良等反道惑众,奸态当穷竟。*班固撰,颜师古注:《汉书》卷七十五《翼奉传》,第3193页。

哀帝不仅完全废弃了建平二年六月的改革措施,同时还通过罪己的方式,全面肯定了“古制”和“经典”无可辩驳的权威性。“改制”只能是“复古”,这一路线获得全面胜利,自此再无其他理论上的对手。正如许多学者曾指出的,“复古改制”无疑是西汉后期改制运动的主要思潮。但这种思潮并非一家独大,唯我独尊。它也遭遇过其他理论的挑战,政治上踫到过波折,路线上出现过反复。不过,最后还是以它胜利而告终。而它的胜利恰恰表明,唯有“复古改制”才能代表西汉后期的时代思潮,唯有迎合这个思潮才能获得士人的普遍认同。新莽的“奉天法古”,正是这一时代思潮的产物。至于“更受命”以立新制的主张,由于它不能反映时代思潮,所以不能在成、哀时期发挥作用,为汉家统治提供帮助。需要进一步指出的是,“赤精子之谶”的影响并未因夏贺良等人的死而就此停止。相反,应该说,它的蛊惑效果实际上才真正开始发挥。只是这些影响已非撰造者的初衷。它是建立在歪曲撰造者原意的基础上的,是有人出于特定目的对其加以巧妙利用而产生的。

第一个利用者就是王莽。王莽为证明自己应当称假皇帝以应天命,于居摄三年(8)十一月甲子上书元后说:

王莽的这个改元易称,打的是甘忠可、夏贺良的旗号,利用的正是甘忠可等人所造的谶语。不过,他是以断章取义和李代桃僵的方式来利用此谶的。他不言“汉家”,而只言“更受命”,进而又将受命之人变为自己,藉以为自己篡汉的行为提供合法性。这可以视为利用“赤九”谶的序曲,而真正的大戏即将上演。

四、“赤九”谶与光武帝

西汉后期的“复古改制”思潮虽然最终导致了新莽的奉天法古*王莽篡汉之初,有“改正朔、易服色、变牺牲、殊徽帜、异器制”之举,这些举措旨在明其代汉而另立法统,而其后的改制措施基本属于复古改制,其宗旨亦在于回归三代礼乐,而非另立新制,故新莽的改制,本质上是西汉后期复古改制思潮的产物。,可吊诡的是,新莽于十余年间推行的种种复古举措,不仅未能澄清乱局,实现士人所期望的太平盛世,反而内添民乱,外构边患,其乱更甚于汉。新莽乱象引发的是士民对前朝政权的留恋,也即史家所说的“人心思汉”*参看赵毅、王彦辉:《两汉之际“人心思汉”思潮评议》,《东北师范大学学报》1994年第6期。。大众既存这种心态,早在哀帝之时就已流传的“赤九”谶及“赤精子之谶”无疑具有了传播土壤,开始发挥巨大的蛊惑效果。地皇年间所谓的“汉家当复兴”“刘氏复兴”等谶语,其所本很有可能就是“赤精子之谶”。而莽汉之际,各个农民政权欲立旗帜,必先拥立刘氏皇族*参看赵翼《廿二史札记》卷三“王莽时起兵者皆称汉后”条,第73页。,背后同样有“赤精子之谶”的影响。更始三年(25),平陵人方望见更始政乱,欲另树旗号,谓安陵人弓林等曰:“前安定公婴,平帝之嗣,虽王莽篡夺,而尝为汉主。今皆云刘氏真人,当更受命,欲共定大功,何如?”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷十一《刘玄传》,第473页。从“今皆云刘氏真人,当更受命”一语,即可知“赤精子之谶”在莽汉之际的威力。

莽汉之际出现的“汉家当复兴”“刘氏复兴”等谶语,虽然也传递了“赤精子之谶”的部分内容,但它难以取代“赤精子之谶”,尤其是“赤九”谶。这一方面是因为“赤精子之谶”流传已久,深入人心,更具蛊惑性。另外一个重要原因是“赤九”谶还具有明确的指向性。“汉家当复兴”“刘氏复兴”等谶仅能表明天命在刘,而“赤九”谶不止可赋予刘氏法统,还更进一步指明法统在刘之“九世”。因此,“赤九”谶对于觊觎皇位的刘氏宗室而言,无疑有着更为重要的意义。此谶如能为其所用,在舆论宣传上,不仅可以帮他排异姓,更可助他斥同姓,颇有益于他达到示天下以天命在己和争取民心的目的。汉光武要树立东汉政权的合法性,获取士民归附,“赤九”谶的利用问题,他肯定是要考虑的。何况更始政权一败,真定王刘扬就造谶记云“赤九之后,瘿扬为主”,利用“赤九”谶宣称天命在己,蛊惑民众。更为重要的是,当荡平群雄、统一天下后,光武帝还面临着东汉政权如何接续西汉政权的宗庙统绪这一棘手问题。

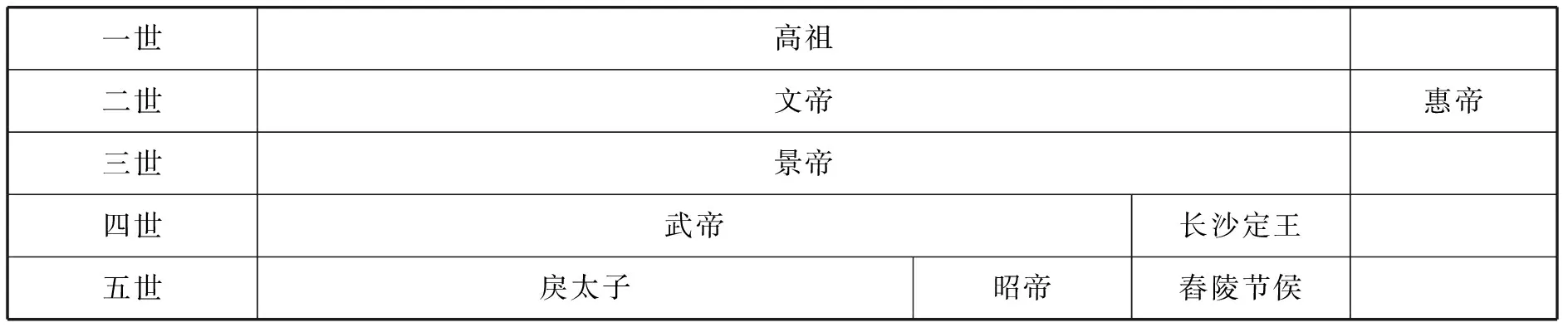

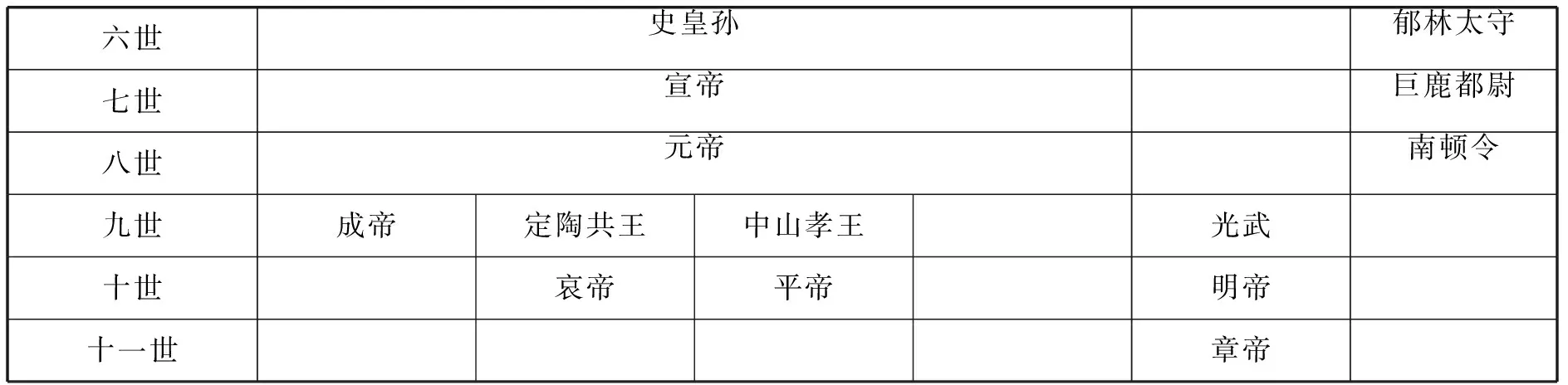

汉光武对“赤九”谶的利用完成于建武十九年(43)。《后汉书·光武帝纪》载:“十九年春正月庚子,追尊孝宣皇帝曰中宗。始祠昭帝、元帝于太庙,成帝、哀帝、平帝于长安,舂陵节侯以下四世于章陵。”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷一下《光武帝纪下》,第70页。东汉的宗庙制度由此而确立。据蔡邕《独断》,这一宗庙制度对两汉诸帝的世次排序如下:

一世高祖二世文帝惠帝三世景帝四世武帝长沙定王五世戾太子昭帝舂陵节侯

续表

六世史皇孙郁林太守七世宣帝巨鹿都尉八世元帝南顿令九世成帝定陶共王中山孝王光武十世哀帝平帝明帝十一世章帝

这个世次*今见《独断》的所有版本,皆载有此表,则此表纵非蔡邕所制,其排序内容当出于蔡邕无疑。此外,《百川学海》《说郛》《汉魏丛书》《古今逸史》《四库全书》《子书百家》《四部丛刊》等众本《独断》,皆列哀帝、平帝同为十世,惟卢文弨《抱经堂》校本列哀为十世,平为十一世,从众不从寡,故不取《抱经堂》本。,显然是根据辈序来排的,而不是据帝位传承。何以如此排序呢?《独断》对其缘由有详细的说明:

文帝弟虽在三,《礼》“兄弟不相为后”,文帝即高祖子,于惠帝兄弟也,故不为惠帝后,而为第二。宣帝弟次昭帝,史皇孙之子,于昭帝为兄孙,以系祖不得上与父齐,故为七世。光武虽在十二,于父子之次,于成帝为兄弟,于哀帝为诸父,于平帝为父祖,皆不可为之后;上至元帝,于光武为父,故上继元帝为九世。故《河图》曰“赤九世会昌”,谓光武也;“十世以光”,谓孝明也;“十一以兴”,谓孝章也。成虽在九,哀虽在十,平虽在十一,不称次。*蔡邕:《独断》,收入《汉魏丛书》,台北:新兴书局,影印明程荣万历初刻本,1959年。

寻绎光武所确立的西汉世次顺序,可知他对“赤九”谶的利用是通过移花接木的方式实现的。甘忠可等人造“赤九”谶,本是以帝位传承言“世”,只言帝统,不言辈次。而他偷换为以辈序言“世”,采取以辈次为经、以帝统为纬的办法,将“赤九世”坐实为自己。不得不说,这种方式确实巧妙,甚至可以说是精妙。后世之人为其所欺,良有以也。

不过,从真定王刘扬造谶记一事来看,这种巧妙的利用方式似乎并非汉光武的发明。关于真定王刘扬造谶记一事,有几个疑点颇值得注意。其一,刘扬造谶言的时间为更始初败之际。其二,刘扬所造谶言为“赤九之后”而天命在己。其三,更始帝乃景帝子长沙定王刘发六世孙,恰为刘邦九世孙;刘扬乃景帝子常山宪王刘舜第七世孙,恰为刘邦十世孙。这恐怕不是巧合。如此看来,刘扬所谓的“赤九”很有可能即是指更始帝,或者说,早在汉光武之前,更始帝可能已经通过移花接木的方式将“赤九世”坐实为自己,用以宣称天命归己。如果这一推断属实,汉光武之利用“赤九”谶,就不仅是在绝他人之望,同时也是在取消更始政权的合法性以表明统绪在己。

莽汉之际,符命、图谶等神秘思想盛行,社会各阶层都颇为信服。故巧妙利用图谶,往往能起到蛊惑士民的效果。光武帝正是借助“赤九”谶,解决了东汉政权的合法性问题。“赤九”谶之于东汉政权,作用既如此,则光武帝以谶决嫌疑,宣布图谶于天下,就是必然的。东汉初期士人以谶纬为内学,也是必然的。而桓谭言“谶之非经”几招杀身之祸,同样不是偶然现象。在东汉初年,相信图谶就是承认东汉政权的合法性,而对图谶产生怀疑也就意味着对东汉政权的统绪构成挑战。

更有意思的是,“赤九”谶在东汉初年影响重大,即使光武帝也不得不受其裹挟。这表现在封禅一事之上。建武三十年(54)二月,群臣建言光武帝封禅泰山,光武帝下诏曰:“即位三十年,百姓怨气满腹,吾谁欺,欺天乎?曾谓泰山不如林放,何事污七十二代之编录!桓公欲封禅,管仲非之。若郡县远遣吏上寿,盛称虚美,必髡,兼令屯田。”*司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第七《祭祀志上》,《后汉书》,第3161页。至建武三十二年(56),光武帝因夜读《河图会昌符》,察其中有“赤刘之九,会命岱宗。不慎克用,何益于承。诚善用之,奸伪不萌”之语,心意稍变,遂诏虎贲中郎将梁松等人搜集《河图》《雒书》中倡言九世封禅的谶文*司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第七《祭祀志上》,《后汉书》,第3163页。。梁松等人上奏,言:“《河》、《雒》谶书,赤汉九世,当巡封泰山,凡三十六事,傅奏左帷。”*司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第七《祭祀志上》注引《东观书》,《后汉书》,第3163页。见谶书所载如此,光武帝才着手封禅。可见,光武帝本是不愿封禅的,他深知封禅是“功成以告天”,群臣建议此时封禅,实乃欺天!但最后即使违背他本愿,他也不得不封禅,“赤九”谶起了至关重要的推动作用。

西汉甘忠可等人造“赤九”谶,其重要内容就是赤九封禅。故光武帝一旦利用“赤九”谶证明天命在己,封禅就是迟早的事情,不管是否合乎他的本意,他的最佳选择,只能是封禅。因为决定利用“赤九”谶与否的,决定封禅与否的,其实是莽汉之际的社会心理,而不是某一个人的态度。

整体来看,西汉甘忠可等人所作的“赤九”谶,有关“九世”的内容最后基本“应验”于汉光武身上。不过,这种“应验”是由“赤九”谶自身造就出来的,而不是因为冥冥之中真的自有天命。谶语可以造就自身的“应验”,这在历史上比较罕见。“九世”谶可以如此,实际上是以莽汉之际的特殊历史背景为前提。社会大众普遍有浓厚的神秘主义观念,人心思汉,是“九世”谶能发挥功效以“应验”的两个基本条件。两个条件缺乏其一,它都不会“应验”。而它的“应验”反过来又说明了社会心理对政权变革的重大影响。

五、东汉前期制礼作乐的思想背景

“赤九”谶对东汉的制约,从时间上讲,不止于光武之时;从效果上讲,亦不止定庙制、行封禅等数事而已。它确立的实质上是东汉前期的政治目标。

“赤九”谶出自西汉后期的“更受命”派之手,其指归在于确立汉家新制。光武帝既利用“赤九”谶证明东汉的法统,则制作汉家礼乐制度,就将是无法回避的问题。光武于封禅之后不久,“初起明堂、灵堂、辟雍,及北郊兆域”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷一下《光武帝纪下》,第84页。,就可以视为他对“制礼乐”一事的回应与肯定。可惜此事才过一年,光武帝驾崩,“制礼乐”的任务因此就落在了明帝与章帝的头上。甘忠可等人造来藉以表明“九世”改制效果的谶语,如“赤九会昌,十世以光,十一以兴”,“图出代,九天开明,受用嗣兴,十代以光”等,此时发挥了重大作用,它既赋予明帝、章帝以制礼乐的合法性,且再次重申此事难以回避。明帝与章帝的制礼作乐就是在这种背景下展开的。汉明帝初即位,即因图谶而改乐。《后汉书·曹褒传》载:

显宗即位,(曹)充上言:“汉再受命,仍有封禅之事,而礼乐崩阙,不可为后嗣法。五帝不相沿乐,三王不相袭礼,大汉当自制礼,以示百世。”帝问:“制礼乐云何?”充曰:“《河图括地象》曰:‘有汉世礼乐文雅出。’《尚书琁机钤》曰:‘有帝汉出,德洽作乐,名予。’”帝善之,下诏曰:“今且改太乐官曰太予乐,歌诗曲操,以俟君子。”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷三十五《曹褒传》,第1201页。

曹充所谓“五帝不相沿乐,三王不相袭礼,大汉当自制礼,以示百世”云云,在思想理路上与王莽之复古改制相反,而与西汉后期的“更受命”派相同,应该是受“赤九”诸谶的影响。这也就表明,明帝接纳曹充的建议因图谶而改乐,属于“更受命”而立新制的举措,而非复古改制的行为。

明帝在位期间,在礼乐制度上有诸多创举。《后汉书·东平宪王苍传》言明帝之时,“四方无虞,苍以为天下化平,宜修礼乐,乃与公卿共议定南北郊冠冕车服制度,及光武庙登歌八佾舞数”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷四十二《光武十王列传》,第1433页。。又据《续汉书·礼仪志上》:“明帝永平二年三月,上始帅群臣躬养三老、五更于辟雍。行大射之礼。郡、县、道行乡饮酒于学校,皆祀圣师周公、孔子,牲以犬。于是七郊礼乐三雍之义备矣。”*司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第四《礼仪志上》,《后汉书》,第3108页。可知东汉的郊祀制度、舆服制度、庙乐制度等皆创于明帝之时。这些礼乐制度,都有显著的新制特色,而不是对古制简单的承袭,有些制度甚至还完全违背古制。这从冕服制度和上陵制度之中,即可察知。

据此可知,东汉的墓祭上陵之礼,创自明帝,而这种制度是完全违背古礼所谓“不祭墓”的大原则的。以上两事足以说明,明帝的制礼作乐,实际上并非王莽复古改制思潮的流波,而是西汉“更受命”以立新制的回响。这种回响能出现,“赤九”谶无疑起到了牵线搭桥的作用。

虽然创举颇多,但明帝并未完成制礼作乐的任务。制礼作乐的未竟事业因此又归“十一世”章帝。《河图》云“赤九世会昌,十世以光,十一以兴”,图谶所述止于“十一世”而已,能不能完成制礼作乐,就看且似乎也只能看章帝了。汉章帝深知此点。他在元和二年(85)二月甲寅下诏颁布四分历时曰:

朕闻古先圣王,先天而天不违,后天而奉天时。《河图》曰:“赤九会昌,十世以光,十一以兴。”又曰:“九名之世,帝行德,封刻政。”朕以不德,奉承大业,夙夜祗畏,不敢荒宁。予末小子,托在于数终,曷以续兴,崇弘祖宗,拯济元元?《尚书琁玑钤》曰:“述尧世,放唐文。”《帝命验》曰:“顺尧考德,题期立象。”且三、五步骤,优劣殊轨,况乎顽陋,无以克堪,虽欲从之,未由也已。每见图书,中心恧焉。*司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第一《律历志上》,《后汉书》,第3026页。

章帝对于自己“托于数终”,担负“续兴”之责,既感到诚惶诚恐,又觉得时不我待。他对制礼作乐,建立汉家制度,内心显然是颇为着急的。以叔孙通自期的博士曹褒察觉到了这点,遂即上书建议章帝“宜定文制,著成汉礼,丕显祖宗圣德之美”。这个建议不久即得到了章帝的呼应。元和三年(86),章帝下诏曰:“汉遭秦余,礼坏乐崩,且因循故事,未可观省,有知其说者,各尽所能。”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷三十五《曹褒传》,第1202页。遂有章帝专命曹褒撰集《汉礼》一事,章帝力图在乃祖乃父的基础上完成他们未竟的事业,最终全面确立汉家礼乐制度*曹褒撰《汉礼》,是在叔孙通《汉仪》的基础上,“依准经典,杂以《五经》谶记之文,撰次天子至于庶人冠婚吉凶终始制度”。则其内容主要在冠、婚、吉、凶等社会礼仪制度上,并未修订光武帝、明帝所创设的的宗庙、郊祀、公卿冕服等国家典制。因此,章帝命曹褒撰礼,不是否定光武帝、明帝的改制,而是他力图在其祖其父的基础上完成他们未竟的事业,最终全面确立汉家礼乐制度。。

制礼作乐的目标,章帝最终还是未能完成。曹褒虽然撰成《汉礼》并将其奏上,但章帝还没来得及颁布施行,就很快驾崩了*曹褒献《礼》时间在章和元年(87)十二月,而章帝崩于章和二年(88)二月。。章帝之死,对无意于礼乐之事的大臣而言,可能恰好是个解脱。这从和帝初年太尉张酺、尚书张敏等人打压曹褒一事就可看出*《资治通鉴》系此事于和帝永元五年(93)。。史载,“太尉张酺、尚书张敏等奏褒擅制《汉礼》,破乱圣术,宜加刑诛”。醉翁之意不在酒,惩处曹褒仅是表象,当政大臣实质上想通过此举来达成其调整朝廷政治目标的意图。其结果是,“帝虽寝奏,而《汉礼》遂不行”*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷三十五《曹褒传》,第1203页。。东汉朝廷的政治目标因此而发生重大转变,不再以制礼作乐为方向。此后,亦有人言“制礼乐”之事,如张奋曾于永元十三年(101)上疏和帝言“汉当改制作乐,图书著明。王者化定制礼,功成作乐”云云*范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷三十五《张纯传》,第1199页。,但它已不再能引起皇帝的兴趣,难以发挥作用。

东汉前期的制礼作乐,光武发其端,明帝继其踵,章帝欲竟其功,背后都有“赤九”谶的推动。这一谶语在章帝以前能发挥魔力,而在和帝以降不能决定朝廷政治的目标,是历史条件使然。一个重要的原因是经过光武、明、章的统治,东汉政权的合法性已经稳固,图谶对东汉朝廷的压力减小,君臣开始能从容应对图谶问题。另一方面,“制礼作乐”能否成为政治目标,决定因素还是实际政治状况。光武、明帝之时,颇有中兴气象,“制礼作乐”还能获得士人的支持。和帝以后,政治衰乱之相已著,这种政治目标很自然就被抛弃了。至于章帝,王夫之《读通鉴论》言:“西汉之衰自元帝始,未尽然也;东汉之衰自章帝始,人莫之察也。”*王夫之著,舒士彦整理:《读通鉴论》卷七《章帝》,北京:中华书局,1975年,第171页。又曰:“柄下移而外戚宦寺怙恩以逞,和、安二帝无成帝之淫昏,而汉终不振,章帝之失,岂在元帝之下哉?”*王夫之著,舒士彦整理:《读通鉴论》卷七《章帝》,第172页。这或许能解释章帝的制礼作乐何以只能靠图谶来推动而难以寻取士人广泛支持。东汉的制礼作乐,本来缺乏坚实的社会基础,主要是靠“赤九”谶的推动,属于先天不足,所以当政治现实稍有不济,后天一旦乏力,它自然就难以为继。从这个层面来看,东汉前期的制礼作乐,实际上不过是西汉改制运动的回光返照而已。

六、结 语

“赤九”谶能具有这种罕见影响,是两汉之际的特殊历史背景造成的。这种现象的出现,以西汉以来的改制思潮为前提,以两汉之际士民普遍相信天命神示的社会心理为基础,以两汉之际的特殊政治背景为条件。甘忠可等人编造“赤九”谶,本意即是劝说汉成帝能效法汉武帝,举行封禅改制,以挽救汉家颓局,进而致太平。没有西汉前期改制策略作借鉴,“赤九”谶未必出现。而“赤九”谶能够发挥蛊惑效果,又与两汉之际神秘思想盛行密切相关。没有这个基础,“赤九”谶难以传播,更难以产生影响。最关键的是两汉之际的特殊政治背景。王莽篡汉之前,西汉政权犹未激起太大规模的民变,说明它并未彻底丧失民众基础。而王莽代汉又是以和平禅让的方式实现的,它主要是通过政治手段而不是军事手段,西汉宗室仍有颇为强大的政治影响。新莽末年的“人心思汉”局面以及随之而来的刘氏复兴,其所以能出现,原因即在此。“赤九”谶能发挥实际作用,无疑要以此为条件。没有这个条件,谈不上刘氏复兴,“赤九”谶对东汉政治的影响自然就无从谈起了。

“制礼乐”是“赤九”谶的核心内容,它反映的是西汉士人试图建立汉家新制的愿望。这种愿望与复古改制本质上是类似的,都源自对秦制的深切不满,都旨在与秦制彻底决裂。两者的区别主要在于方向的选择上,促因则在于实际的政治状况。以昭宣为界,西汉前期政治清明,士人对汉家政权抱有期望和信心,所以立汉家新制的思想占据主流,而西汉后期,士人对汉家政权缺乏信心,遂不讲立新,而求“复古更化”,这种思潮最后造就了王莽的“奉天法古”。不过,即使在陷入困局的西汉后期,仍有部分士人对建立汉家新制怀有期望,是以有“赤精子之谶”也即“赤九”谶的出现。这些谶语虽未能改变西汉后期的政治路线,但在光武中兴之后,发挥了巨大影响。东汉前期又重新确立了建立汉家礼乐制度的政治目标。直到和帝初年,这种政治目标才被改变。而自此之后,东汉士人以修补弥缝为务,鲜有言全面改制者。可以说,汉代的改制运动,发端于汉文帝,归结于汉章帝,其以创立汉家礼乐制度的追求为始,亦以创立汉家礼乐制度的追求为终,但始终都未能实现。

附识:本文在修改过程中,曾得到刘泽华先生的鼓励与指导,谨此感谢和怀念已故的刘泽华先生。