河图洛书略考

2017-05-06赖少伟刘永强

赖少伟+刘永强

摘 要:河图、洛书有广义和狭义之分。先秦典籍已有河图、洛书的记载,但此为“东序秘宝”或祥瑞之征。汉代以河图、洛书为八卦、九畴,或以河图、洛书命名谶纬图书,至宋以前大抵如此,这都是广义的河图、洛书。宋以后专以黑白点构成的数图即五行生成数方位图和九宫图为河图、洛书,并指其为易之本原,此为狭义的河图、洛书。狭义河图、洛书的形成与汉代象数易学的发展有关,五行生成数方位图即由先秦时用于占筮的“天地之数”与五行方位相结合而得,九宫图本属数术,也是在汉代被引入易学体系。正因为两幅图与易有这样的关系,且《上系》有“河出图,洛出书,圣人则之”的话,所以宋人用黑白点绘制两图,指其为河图、洛书,并认为这是易之本原。

关键词:河图;洛书;周易;五行;九宫

所谓河图洛书,有广义和狭义之分。广义上的河图洛书具有多样性和不确定性特征,即并非特指某一具体事物,它们或象征祥瑞,或天生神物而圣人则之,或“圣人以神道设教”[1];狭义上的河图洛书则特指由黑白点构成的数图,即“数九”“数十”图。关于河图洛书的起源问题,历来有两种看法:一是认为河图洛书出现在宋代,[2]二是认为河图洛书在远古早已有之。[3]之所以产生这样的分歧,很重要的一个原因就是没有对河图洛书从广义和狭义上进行区分。本文拟对广义的河图洛书之源流作一梳理,在此基础上再论狭义河图洛书的起源问题。

河图洛书之源流

河图、洛书之名,皆始见于先秦典籍。《尚书·顾命》篇载:“赤刀、大训、弘璧、琬琰,在西序;大玉、夷玉、天球、河图,在东序。”即周成王死后,康王即位,其礼堂东西侧陈列诸多宝物,东侧有一件就是河图。这里的河图,只是陈列于礼堂东序之秘宝,并未提及河图到底是何种宝物,也不知其名称由来。后人或以为河图为古代地理图书,或以为河图与大玉、夷玉、天球等并列,应为玉石之一种,皆属推测。[4]《论语·子罕》:“子曰:‘凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫。”孔安国注曰:“圣人受命则凤鸟至,河出图,今无此瑞。吾已矣夫者,伤不得见也。”《墨子·非攻下》:“赤鸟衔圭,降周之岐社,曰:‘天命文王伐殷有国,泰颠来宾,河出绿图,地出乘黄。”《管子·小匡》:“昔人之言受命者,龙龟假河图出,洛出书,地出乘黄,今三祥未有见者。”此三例中,河图、洛书是古代圣王即将受天命出来治理天下的易代之兆,随之而出的还有凤鸟、龙龟、乘黄等神兽。《礼记·礼运》篇载:“天降甘露,地出醴泉,山出器车,河出马图,凤凰、麒麟皆在郊棷,龟龙在宫沼,其余鸟兽之卵胎,皆可俯而窥也。”《淮南子·俶真训》:“当此之时,风雨不毁折,草木不夭,九鼎重味,珠玉润泽,洛出丹书,河出绿图。”当天下太平、百姓安居之时,就会出现河出绿图、洛出丹书,出凤凰、麒麟的现象,即河图、洛书是祥瑞的象征。从以上记载来看,河图、洛书并不是指一件可以确定的具体事物,或为“东序秘宝”,或为古代圣王改朝换代的预兆,或为天下太平的祥瑞之征。

天下太平或改朝换代之时当然不会有天降预兆,如果有的话只能是有人刻意为之。《史记·陈涉世家》:“乃丹书帛曰‘陈胜王,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰‘大楚兴,陈胜王。卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。”陈胜吴广大泽乡起义时,就通过“鱼腹藏书”的办法来建立威望。又《资治通鉴》卷第二百四:“武承嗣使凿白石为文,曰:‘圣母临人,永昌帝业。末紫石杂药物填之。庚午,使雍州人唐同泰奉表献之,称获之于洛水。太后喜,命其石曰‘宝图。”也是属于人为制造天命的现象。文献所载的河图、洛书,有很多是属于这种人为制造的、预兆祥瑞的东西,它们所指代的都不是同一具体事物。

《周易·系辞传上》:“是故天生神物,圣人则之;天地变化,圣人效之;天垂象,见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之。”有学者以为“河出图,洛出书,圣人则之”一句并非上系原文,乃是后人窜入。[5]从用词来看,前三句分别用“则之”“效之”“象之”,第四句用“则之”有与第一句重复之嫌,故有可能是后人窜入,但此句在汉人版本的上系中已有。汉代经学家以为,八卦为伏羲氏所作,而伏羲作八卦乃是效法河图,天赐洛书,禹法之而作《洪范》九畴。如《论语·子罕》:“子曰:‘凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫。”孔安国注:“河图,八卦是也。”《汉书·五行志》:“易曰:‘天垂象,见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之。刘歆以为,虙(伏)羲氏继天而王,受河图,则而画之,八卦是也;禹治洪水,赐洛书,法而陈之,洪范是也。”又《尚书·洪范》:“天乃锡禹洪范九畴,彝伦攸叙。初一曰五行,次二曰敬用五事,次三曰农用八政,次四曰协用五纪,次五曰建用皇极,次六曰乂用三德,次七曰明用稽疑,次八曰念用庶征,次九曰向用五福、威用六极。”孔安国注曰:“天与禹洛出书,神龟负文而出,列于背有数至于九,禹遂因而第之以成九类。”《论衡·正说》篇:“说易者皆谓伏羲作八卦,文王演为六十四。夫圣王起,河出图,洛出书。伏羲王,河图从河水中出,易卦是也;禹之时得洛书,书从洛水中出,洪范九章是也。故伏羲以卦治天下,禹案洪范以治洪水。”可见,汉儒以为河图即八卦,或伏羲氏因之以成八卦;洛书即《洪范》九畴,或大禹法之而成九畴。

河图、洛书还有一种类别,即两汉之际托“河图”“洛书”之名而出的纬书,如《河图赤伏符》《河图括地象》《洛书录运期》等。《周易·系辞传》“河出图,洛出书,圣人则之”,郑玄注引《春秋纬》云:“河以通乾,出天苞;洛以流坤,吐地符。河龙图发,洛龟书感。河图有九篇,洛书有六篇也。”又《后汉书·张衡列传》注引《张衡集·上事》云:“河洛五九,六艺四九,谓八十一篇也。”张衡说河图洛书共有四十五篇,郑玄说河图九篇,洛书六篇。两人所说的河图、洛书就是以“河图”“洛书”命名的纬书。《隋书·经籍志》载:“易曰:‘河出图,洛出书。然则圣人之受命也,必因積德累业,丰功厚利,诚著天地,泽被生人。万物之所归往,神明之所福飨,则有天命之应。盖龟龙衔负,出於河洛,以纪易代之征。其理幽昧,究极神道,先王恐其惑人,秘而不传。说者又云:孔子既叙六经,以明天人之道,知后世不能稽同其意,故别立纬及谶以遗来世。其书出于前汉,有河图九篇,洛书六篇,云自黄帝至周文王所受本文。又别有三十篇,云自初起至于孔子,九圣之所增演,以广其意。又有七经纬三十六篇,并云孔子所作,并前合为八十一篇。”即西汉所出纬书,郑玄说“河图九篇,洛书六篇”是指自黄帝至周文王所受本文,另有三十篇是九圣所增演,本文加增演的即张衡所说“河洛五九”。魏晋六朝以后,纬书大量亡佚,《隋志》载有《河图》二十卷,另有《河图龙文》一卷。《旧唐书·经籍志》和《新唐书·艺文志》中则不见以“河图”“洛书”命名的纬书。

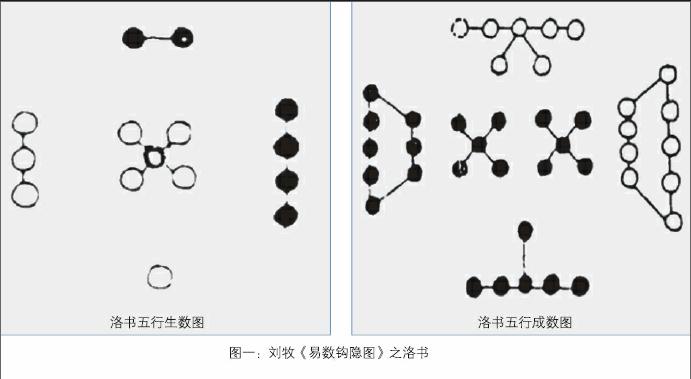

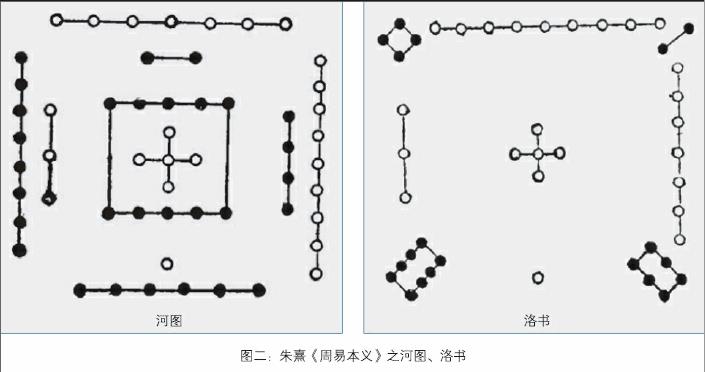

以黑白点构成的数图为河图、洛书,最早出现在宋代,《宋史·儒林列传》引朱震《汉上易解》云:“陈抟以先天图传种放,放传穆脩,穆脩传李之才,之才传邵雍;放以河图、洛书传李溉,溉传许坚,许坚传范谔昌,谔昌传刘牧;穆脩以太极图传周敦颐,敦颐传程颢、程颐。”刘牧《易数钩隐图》以九宫图即“数九”为河图,以五行生成数方位图即“数十”为洛书,其五行生成数方位图将生数与成数分开绘制成两幅图(图一)。朱熹《周易本义》则以“数十”为河图,以“数九”为洛书(图二),后人多以朱熹《本义》为准。

综上,河图、洛书最早指“东序秘宝”,或为圣人易代、祥瑞之征,汉儒又将河图、洛书与八卦、九畴联系起来,两汉以来又有以“河图”“洛书”为名之纬书。在宋以前,河图、洛书所指代的内容多种多样,并未特指某物,宋以后才以黑白点构成的数图即“数十”“数九”图为河图、洛书。

“数十”与“数九”

虽然以黑白点构成的“数十”“数九”图为河图、洛书最早出现在宋代,但这并不意味着五行生成数方位图和九宫图也最早出现在宋代。

先看“数十”图。《周易·系辞传》有:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七地八,天九,地十。天数五,地数五,五位相得而各有合;天数二十有五,地数三十;凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也。”[6]即从一到十这十个数,以奇数为天数,以偶数为地数,这十个数也刚好是“数十”图中的十个数。上系中记载揲蓍法的“大衍之数五十,其用四十有九,分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时,归奇于扐以象闰,五岁再闰,故再扐而后挂”一段,有学者认为也包含天地之数。[7]另外,自上世纪50年代以来,在殷周青铜器和甲骨上发现数字“易卦”数十例,张政烺先生指出:发现的数字有一、五、六、七、八,二、三、四则是为避免混淆而故意略去。[8]李零先生也认为:中国早期的易筮,从商代、西周直至春秋战国,都是以一、五、六、七、八、九这六个数字来表示,二、三、四是故意省掉的,十是下一进位的一,所以可以认为它们代表的乃是十进制的数位组合。[9]从文献记载和考古资料来看,在先秦,从一到十的“天地之数”被用于占筮,即所谓“成变化而行鬼神”。但那时的“天地之数”只是简单地区分奇偶,并未与五行、方位相结合。

笔者以为,天地之数与五行、方位的结合在汉代,是汉代象数易学发展的产物。《尚书·洪范》:“一五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。”《尚书》中五行的次序是水、火、木、金、土,与汉代同,且将五行与五味作比。其中的一、二、三、四、五,显然是就五行次序而言,但汉人却认为是“天地之数”,并用“生数”“成数”来解释,故孔安国注曰:“皆其生数。”至扬雄作《太玄经》,则把“天地之数”与五行、方位、四时、天干、地支、五音、五色、五味等完全结合,如《太玄数》说“一六为水,为北方,为冬,日壬癸、辰子亥、声羽、色黑、味咸”;“二七为火,为南方,为夏,日丙丁、辰巳午、声徵、色赤、味苦”;“三八为木,为东方,为春,日甲乙、辰寅卯、声角、色青、味酸”;“四九为金,为西方,为秋,日庚辛、辰申酉、声商、色白、味辛”。又《玄图》“一与六共宗,二与七共明,三与八成友,四与九同道,五与五相守”。在古代,方位的表示方法是上南下北、左东右西,扬雄的《太玄经》虽没有用黑白点画出“数十”图,但很明显,其“天地之数”的分布方位与黑白点数图完全一样。像这样将“天地之数”与五行、方位相结合的例子还见《汉书·五行志》《易纬·乾凿度》等典籍。

再看“数九”图。朱熹《周易本义》言“数九”图为洛书,并曰:“洛书盖取龟象。故其数戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足。”汉徐岳《数术记遗》甄鸾注“九宫算”曰:“九宫者,即二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央。”朱熹所谓洛书即九宫图。《大戴礼记·明堂》有“二九四,七五三,六一八”,即明堂九室的排列与九宫图是一致的。又《灵枢经·九宫八风篇》:“立秋二(玄委,西南方),秋分七(仓果,西方),立冬六(新洛,西北方),夏至九(上天,南方),招摇中央,冬至一(叶蛰,北方),立夏四(阴洛,东南方),春分三(仓门,东方),立春八(天留,东北方)。”若按方位将四季、二分二至和九个数字排列的话,招摇中央为五,就是九宫图。先秦典籍不见有九宫图的记载,然而《周易·说卦》有:“帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮。万物出乎震,震,东方也。齐乎巽,巽,东南也。齐也者,言万物之絜齐也。离也者,明也,万物皆相见,南方之卦也。圣人南面而听天下,向明而治,盖取诸此也。坤也者,地也,万物皆致养焉,故曰致役乎坤。兑,正秋也,万物之所说也,故曰说言乎兑。战乎乾,乾,西北之卦也,言阴阳相薄也。坎也者,水也,正北方之卦也,劳卦也,万物之所归也,故曰劳乎坎。艮,东北之卦也,万物之所成终而所成始也,故曰成言乎艮。”《易传》中《说卦》篇的成书年代很早,[10]甚至有学者认为里面有《连山》《归藏》遗说。[11]可见,早在先秦易学中,八卦已经与八方及节气相结合,后世所谓的“文王八卦方位图”也来源于此。正因为《说卦传》中八卦已经与方位相结合,而汉代的方位又与九宫图结合,故宋人才以九宫图为洛书。

在汉代,象数易非常繁复,有“纳甲”“爻辰”“卦气”“飞伏”“十二辟卦”“八宫卦”等各种解卦的方法。正是在这样的氛围中,汉代易学家援引五行、数术、天文星象甚至中医的知识来注易,促成了易与五行、数术、天文星象等的融合。五行生成数方位图是易学中用于占筮的“天地之数”与五行方位相结合的产物,发展至南宋,朱熹定其为“河图”,九宫图本为数术图,在汉代被引入易学体系中,至朱熹定其为“洛书”。朱熹《周易本义》卷首载有九图,分别是河图(即五行生成数方位图)、洛书(即九宫图)、伏羲八卦次序圖、伏羲八卦方位图、伏羲六十四卦次序图、伏羲六十四卦方位图、文王八卦次序图、文王八卦方位图、卦变图。九图的排列,代表了朱熹所认为的易学发展阶段,河图、洛书为天地自然之易,这是象数的本原、作易的根据;伏羲四图则是伏羲之易,是伏羲氏法天地自然之妙而作,称为先天之学,由天地自然之易到伏羲之易,是由数而生卦的过程,也是“河出图,洛出书,圣人则之”的过程;文王两图是后天之学,即由文王改变伏羲卦图之意而得,是易学发展的第三个阶段;卦变图是易学发展的第四个阶段,即孔子及其以后之易学,善以卦变说解易。[12]然朱熹之理解恐怕并不确切,有关易卦之起源问题如今尚存疑问,但五行生成数方位图与九宫图确是在汉代才有文字表述,尚不见其图,直至宋代才见用黑白点表示的五行生成数方位图与九宫图,并被宋代学者指为“河图”“洛书”。

结 语

进行河图、洛书的讨论,必须分清广义和狭义。广义的河图、洛书在先秦典籍已有记载,至宋以前,或为“东序秘宝”,或为祥瑞之征,或为八卦九畴,或为谶纬图书。在宋以后才出现狭义的河图、洛书,专指用黑白点绘制的“数十”“数九”图,也即五行生成数方位图和九宫图。以朱熹为代表的宋代学者以为河图、洛书是易之本原,是天地自然之易,之后的八卦、六十四卦都是由此而来。但朱熹所谓的河图、洛书最早只见于汉代的文字记载,即五行生成数方位图与九宫图,汉代虽未见实图,但这两幅图应已存在,或汉人的观念中已存在,只是不以黑白点绘制而已。笔者以为,狭义河图、洛书的形成与汉代象数易学的发展有关,五行生成数方位图即由先秦时用于占筮的“天地之数”与五行方位相结合而得,九宫图本属数术,也是在汉代被引入易学体系。正因为两幅图与易有这样的关系,且上系有“河出图,洛出书,圣人则之”的话,所以宋人用黑白点绘制两图,指其为河图、洛书,并认为这是易之本原。

注释:

[1]参见萧汉明:《关于河图、洛书问题》,《周易研究》1995年第4期。

[2]参见陈恩林:《河图洛书时代考辨》,《史学集刊》1991年第1期。

[3]参见苏洪济:《河图洛书考释》,《史学集刊》1992年第4期;韩永贤:《河图、洛书时代再考》,《内蒙古社会科学》1992年第1期。

[4]参见王卡:《河图洛书探源》,《世界宗教研究》1994年第2期。

[5]參见金景芳:《关于〈周易〉研究的若干问题》,《烟台大学学报》1989年第2期。

[6]王弼本《周易》中,“天一地二”句在上系第十章,“天数五,地数五”句在上系第八章“大衍之数五十”一段之后。朱熹《周易本义》以为,“天一地二”句后应接“天数五,地数五”句,之后再接“大衍之数五十”章,近人金景芳先生亦采用此观点。参看金景芳、吕绍纲:《周易全解》,上海古籍出版社2005年版,第539页。

[7]参见苏洪济:《河图洛书考释》,《史学集刊》1992年第4期。

[8]参见张政烺:《试释周初青铜器铭文中的易卦》,《考古学报》1980年第4期。

[9]参见李零:《“奇字”之谜:中国古代的数字卦》,《中国方术正考》,中华书局2006年版,第198—215页。

[10]参见刘大钧:《〈易大传〉著作年代再考》,《东岳论丛》1981年第6期。

[11]参见金景芳:《论〈周易〉的实质及其产生的时代与原因》,《传统文化与现代化》1998年第3期。

[12]参见余敦康:《朱熹〈周易本义〉卷首九图与〈易学启蒙〉解读》,《中国哲学史》2001年第4期。

作者:上海师范大学人文与传播学院博士研究生