“活动任务”引领下的“分享与交流”式课堂教学

2018-09-27季云

季云

【摘 要】“活动任务”引领下的“分享与交流”式的数学课堂教学的初步设想:围绕一节课的教学内容,梳理知识点,提炼出几个核心的教学环节,并且设计成“活动任务”的形式,放手让学生自主探索,然后汇报交流,学生分享智慧、相互补充。让学生在核心活动任务的驱动和引领下,在交流想法、分享智慧的氛围中,逐步形成共识,逼近数学内核,强化数学思考。

【关键词】活动任务;交流想法;分享智慧;强化思考;发展思维

纵观当下的数学课堂,传统的步步为营、阶梯式的教学仍然占据主流,抽丝剥茧,层层深入,循序渐进,强调分解和降低难度,步子小一些,再小一点,台阶多一些,再多一些,总是以教师的引导替代学生的独立思考、自主探索和合作交流,学生虽然也能摘到“桃子”。但是,在这样的教学过程中,学生的思考空间狭小,没有多少学生是真正“跳”起来摘到“桃子”的。

学习任何知识最好的方法就是自己去发现、去探索,而且这种发现最为深刻。教学需要基于学生的已有知识经验来展开,更需要关注学生在学习过程中的个性想法,只有以“学”为中心,才能提高教学的有效性。所以,教学需要处理好“教”与“学”、“引导”与“合作”的关系,让学生在“大空间”下,生动活泼、主动并富有个性地学习。

基于以上思考,笔者形成了“活动任务”引领下的“分享与交流”式的数学课堂教学的初步设想:围绕一节课的教学内容,梳理知识点,提炼出几个核心的教学环节,并且设计成“活动任务”的形式,以“活动任务”来驱动学生探究性的学习和主动性的思考,然后汇报交流,学生交流想法、分享智慧、勇于质疑、相互补充,在思维交融、碰撞中,形成共识,实现对知识的深刻理解。教师只负责教学内容的整合、活动任务的设计和组织、学习资源的提供以及适时必要的引导,放手让学生自主探索。下面笔者结合“圆的认识”一课来谈一谈自己的实践与思考。

【教学环节】

一、生活引入,感知特性

师(出示套圈情境图):站成这样的队形进行套圈比赛,你认为公平吗?为什么?

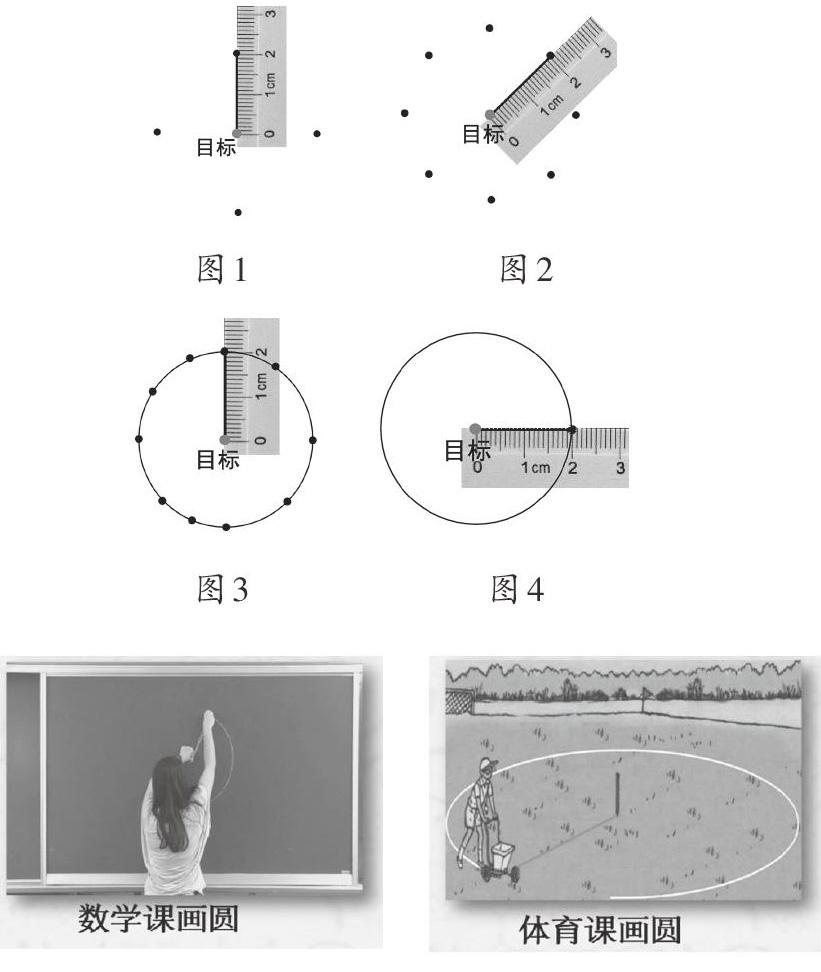

活动任务1:如果套圈必须站在离目标2米远的地方,想一想,这些同学站在怎样的位置,套圈比赛才公平呢?用1厘米表示1米,用点代表符合要求的位置,试着在图中画一画。

教师选择作品进行展示,全班分享交流。

生:我在目标的前后左右方向距离目标分别量出2厘米远,这样的点就是这些同学站的位置(如图1)。

生:我还找出更多这样的位置(如图2)。

生:我先找出几个符合要求的位置,然后我发现像这样的位置有很多,可以画成一个圆(如图3)。

生:我直接用圆规画了一个圆,目标到圆上面的每个点的距离都是2厘米(如图4)。

师:为什么这样设计,套圈比赛就公平了呢?

生:圆上的每个点距离目标都一样远。

师:在圆里究竟还有哪些我们不知道的奥秘?今天这节课,我们就一起来走进圆的世界,探索圆的奥秘。

二、尝试画圆,掌握画法

活动任务2:利用手边的工具想办法画出一个圆,并与同学交流你的画法。

师:你是怎样画圆的?能将你的画法与同学分享吗?

学生投影演示并分享交流。

生:我围着胶带里面的一圈画了一个圆。

生:我用硬币画了一个圆。

生:我是用圆规画的圆。

师:把你用圆规画圆的经验给大家介绍一下。

生(边演示边介绍):先把圆规的两脚分开,然后把针尖固定在纸上,再抓好圆规上面把另一只脚旋转一圈,就可以得到一个圆。

师:我们把针尖固定在一点上,叫作“定点”;把两脚张开一定的距离,叫作“定长”。

师(出示一个画得不标准的圆):观察这幅作品,你估计在他画圆的过程中遇到了什么问题?

生:有可能针尖的位置没有固定好,滑了一下。

生:有可能旋转的时候圆规两脚间的距离发生了改变。

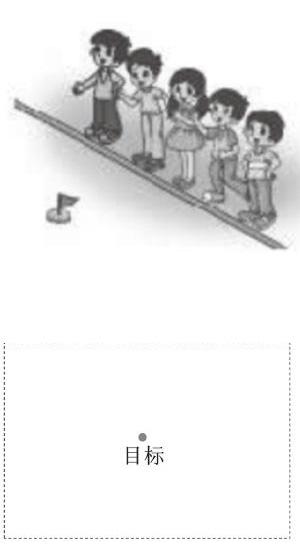

出示数学老师、体育老师画圆的方法,见下图。

师:这些方法与圆规画圆相比,有什么相同的地方?

生:都需要定点、定长。

师:看来在画圆的过程中,“定点”和“定长”很关键。

三、自学教材,了解名称

师(出示不同学生画的圆):为什么我们画的圆位置不同而且有大有小呢?什么决定了圆的位置和圆的大小呢?

活动任务3:在自己画的圆中,寻找决定圆的位置和大小的因素,并自学教材,了解它们的名称及定义,然后进行分享交流。

生:圆的位置是由圆规针尖所固定的点决定的,这个点叫作圆心,用字母O表示。

生:圓的大小是由圆规两脚间的距离也就是圆心和圆弧之间的距离决定的,这个距离就是圆的半径,用字母r表示。

师:圆心和圆弧之间的距离?你能指出是从圆心到哪里的距离吗?(强调“圆上任意一点”)

生(边指边介绍):我觉得圆的大小也和直径有关,也就是通过圆心两端都在圆弧上的线段,可以用字母d表示。直径越长,这个圆就越大。

师:通过刚才的交流,我们知道了“定点”其实就是定了圆心,也就是定了圆的位置;“定长”就是定了半径,也就是定了圆的大小。

四、自主探索,发现特征

师:在圆里,究竟还隐藏着哪些奥秘呢?

活动任务4:拿出一个圆片,用折、画、量、比的方法,看看你有什么发现。

重点思考:(1)在同一个圆内,有多少条半径?多少条直径?长度之间有何关系?(2)直径的长度和半径的长度有什么关系?(3)圆是轴对称图形吗?有多少条对称轴?

分享交流。

生:我知道在一个圆里,有无数条半径,而且长度都相等。

师:你是怎么知道的?

生(补充):根据半径和直径的定义就可以知道,因为“圆上”的点有无数个,所以半径和直径就有无数条。

师:这些半径的长度有什么关系?直径呢?

生:画圆的过程中,圆规两脚间的距离没变,这个距离就是半径,所以半径都相等。直径是半径的2倍,所以直径也都相等。

生:我发现圆是轴对称图形,有无数条对称轴,直径就是圆的对称轴。

【反思】

一、“任务探索”中流露智慧

教学既要遵循知识的内在逻辑关系,更要关注学生在学习过程中“怎么学”。教学要精心设计并提供丰富的学习材料,让学生自主地进行数学实验或者数学活动,强化学生的主体意识,弱化教师的小步引导,给予学生独立思考的空间,让学生自主、自然地学习。

圆是到定点的距离等于定长的点的集合,这是圆的本质特征。教材没有给出圆的定义,考虑到小学生的认知水平,教学与生活实际紧密结合,从“套圈站位”这样的生活现象入手,设计出“寻找并设计公平的站位”这个数学活动任务,让学生在设计的过程中,初步感知圆的特性。画圆的过程,既是对圆的表象的认知,也是对圆的特征的体验,因此,教学设计了第二个活动任务——让学生“利用手边的工具想办法画出一个圆,并且交流画法”,画的过程中,可以让学生感知到圆的各个要素“圆心、半径和直径”,感受不同画圆方法之间的共同之处——定点、定长,这是对圆的特征的进一步体验,促进学生对圆的表象的逐步建立。在教学“圆各部分的名称”环节,引导学生紧密围绕“为什么我们画的圆位置不同而且有大有小呢?什么决定了圆的位置和圆的大小呢”这个问题,尝试寻找决定圆的位置和大小的要素,并自学教材,了解它们的名称及定义。避免了教师过多的讲解,而是将这些名称和概念的学习隐含于“寻找决定圆的位置和大小的要素”这个核心活动任务之中。在探索“圆的特征”环节,鼓励学生自由地折一折、画一画、比一比,讓他们在操作中充分地感知圆的特征,在解释说明和推理验证中逐步发现圆的特征,不断丰富对圆的特征的认识。

二、“分享交流”中彰显深刻

学生在经历数学活动探究的过程中,由于知识背景、认知结构和思维方式的不同,会出现带有个性特点的过程性想法和学习成果,而这些富有层次的、生动个性的动态生成,恰恰就是把数学课堂推向更深处的催化剂。学生在完成每一个活动任务之后,必定“有话说”。因此,必须进行一段时间的“分享与交流”,放开学生的思维,让学生将学习结果用自己喜欢的形式呈现,并且自由地表达个人的见解,也许这种表达并不“完美”,但可以引发不同学生的智慧分享,引起其他学生的共鸣、质疑和反思,对别人的观点进行补充和完善,对问题产生质疑并进行有价值的交流。这个过程中,需要教师精准地抓住生成资源,多展示学生过程性的思维。每一个环节都围绕一个活动任务,让学生在核心任务的驱动和引领下,在学生交流发现、分享智慧的氛围中,不断强化数学思考,逐步逼近数学内核。思维开发在于碰撞,智慧启迪在于分享。

三、“自主学习”中促进发展

如何引导学生真正地参与到学习中来,让学习真正发生?这就需要教师精心设计并科学组织具有思维含量、开放性、挑战性和直指数学本质的数学活动任务,以激发学生的数学思考,带动学生的探究学习,让学生在“大空间下”独立思考和主动探究,形成自己的体验,发展思维。其中,这样的数学活动任务既有外显行为的操作活动,也包含思维层面的思考活动,眼、手、脑结合,观察、操作、思考并存。活动过后再留有足够的时间和空间放手让学生充分表达自己的观点,学生之间可以相互补充,更可以相互质疑,甚至争辩,在思维交融、碰撞中,形成共识,演绎数学课堂的“灵动”和“精彩”。

这样的教学系统有助于提高教师的教学水平,包括对教材的理解、对教学内容内核的把握、面对学生生成的应对和调控能力等。同时,也有助于激发学生主动探究的意识,提升学生的学习素养,提高学生探究、合作、思辨、表达等数学学习的能力,从而促进教学的有效性,实现师生的共同成长。

参考文献:

[1]吴存明. 以“核心问题”为导向的数学课堂教学初探 [J]. 教学月刊·小学版(数学),2014(7-8).

(江苏省南京市游府西街小学溧水分校 211200)