大学生手机依赖与主观幸福感和社会支持的关系

2018-09-19杨雪丽

【摘 要】 本文通过问卷调查法,对265名在校大学生手机依赖现状及其与主观幸福感和社会支持之间的关系进行分析,探讨手机依赖倾向、社会支持对主观幸福感的影响。结果显示:大学生手机依赖倾向与社会支持、主观幸福感关系密切,手机依赖倾向与社会支持、主观幸福感呈显著性负相关。对于普遍存在的手机依赖现象,社会、学校、家庭都要高度关注,要疏而不堵,引导青少年健康、正确使用手机,使他们身心健康成长。

【关键词】 手机依赖;主观幸福感;社会支持;关系

一、问题的提出

现代生活中手机已经成为人们基本的生活工具。智能手机逐渐融合了即时通讯、网络终端、娱乐工具等多重功能,功能的多元化也使得手机对人们日常生活、工作和学习产生越来越大的影响,使用手机的人数和人们花在手机使用上的时间也在逐渐增加。随着智能手机用户的不断增加,截至2016年12月,[1]中国网民规模达到7.31亿,手机网民规模达6.95亿,占网民人群的95.1%,网民日均上网时间3.8小时,人们对手机依赖的程度越来越高;我国手机网民整体年轻化趋势,作为“数字原生代”“90后”和“00后”青少年的主力军地位凸显,是移动互联网主要的新生力量,因此青少年和学生群体手机依赖行为带来的影响是目前国内外研究的重要领域。

手机依赖,被认为是一种行为成瘾,指由于个体反复过度使用手机导致持续的心理渴求感和依赖感,并且引起了生理、心理或者社会功能受损。[5]已有的文献研究显示,智能手机的使用在大学生中很普遍,且存在不同程度的手机依赖现象,依赖的比例为15%-38%。[3-4]有手机依赖倾向的大学生可能出现不同程度的心理健康问题,[2]比如手机依赖的个体会伴随高焦虑情绪与失眠症状,[5]孤独感可能会增加大学生的手机依赖倾向;[7]内向型性格和手机依赖严重大学生易出现人际关系困扰等等,[9]大学生对手机依赖倾向的影响因素很多,且内在影响机制非常复杂,社会支持、主观幸福感是影响手机依赖倾向很重要的心理因素。以往研究表明手机依赖与社会支持显著负相关,即手机依赖越严重,获得的社会支持越少,[3]手机依赖与主观幸福感呈显著性负相关且对主观幸福感有负向预测作用。[3,10]主观幸福感作为自我在積极情绪下对生活质量的整体评价,社会支持系统对其起着重要的作用,当个体体验到更多的社会支持时,会对自己有更积极地描述和积极的自我评价进而能提高主观幸福感。因此可以看出,手机依赖、主观幸福感、社会支持三者之间关系密切,从已有的文献研究,对于三个变量之间两两关系研究较多,对三个变量之间的研究很少,基于此,本研究在前期问卷调查数据分析的基础上,探讨社会支持在大学生手机依赖行为与主观幸福感之间的内在影响机制,以期为大学生养成良好的手机使用习惯、安全健康使用互联网络、培养积极健康人格品质、健康快乐成长等方面提出建设性的建议。

二、研究对象与方法

1、对象

以西安外国语大学在校本科一至三年级学生作为被试,采取分层抽样方法,以年级分层,教学班为单位进行,发放问卷共290份,收回有效问卷265份,有效率为91.4%。其中男生69人,女生196人。一年级96人,二年级87人,三年级82人;大中城市90人,县城88人,农村及山区87人;独生子女113人,非独生子女152人。

2、研究工具

(1)大学生手机成瘾倾向量表。[11]采用熊婕、周宗奎等人2012年编制的《大学生手机依赖倾向量表》,量表共16个项目,采用5级计分,从1~5分别表示非常不符、不太符合、一般、比较符合、非常符合;得分越高表示对手机的依赖越大。本量表的内部一致性系数为0.83,总量表的重测信度为0.91,该量表具有较好的信度和效度。

(2)总体幸福感量表(GWB)。[12]是由美国心理学家Fazio在1977年修订的。主要用来评价人们对于幸福的感受,具有较好的信度和效度。本量表共有33项,每个项目有5-7个选择不等,得分越高,幸福度越高。本次调查只做本量表的前18项。本量表具有较好的信度和效度。

(3)社会支持评定量表。[12]由肖水源编制,共10个条目,分为社会支持总分、客观支持、主观支持和对支持的利用度4个分量表,量表的总分为10个条目的得分之和,该量表具有较好的信度和效度。根据大学生的实际情况,本次调查对一些条目进行了修改,将“邻居”改为“舍友”,“同事”改为“同学”,“夫妻”、“配偶”改为“恋人”,同时删去“儿女”一栏。

3、统计分析

运用Excel对数据进行录入与整理,采用SPSS22.0统计软件对数据进行独立样本T检验、相关分析、多元回归分析。

三、结果

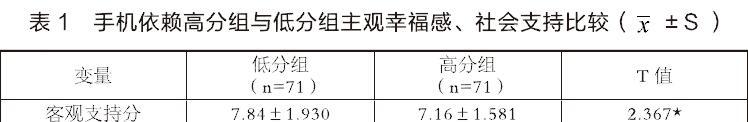

1、手机依赖高分组与低分组大学生的主观幸福感、社会支持比较

在被调查的265名大学生中,手机依赖得分最低17,最高80分,平均 (40.34±10.874)分。

将手机依赖倾向总分由高到低进行排列,然后取前27%和后27%的临界点上的手机依赖得分作为高低分组的临界点,分为高手机依赖倾向组(54.05±6.535)和低手机依赖倾向组(27.35±4.035),对高、低手机依赖倾向组进行独立样本t检验,结果显示,高、低手机依赖倾向大学生之间存在显著性差异,且具有统计学意义(T=﹣28.660, P<0.01)。

对不同程度手机依赖倾向大学生在主观幸福感、社会支持上的差异进行独立样本t检验。表1显示,手机依赖高分组与低分组的大学生在主观幸福感总分、社会支持总分、对支持的利用度和客观支持上存在显著性差异,具有统计学意义(P<0.01);在主观支持上差异不明显,不具有统计学意义(P﹥0.05),手机依赖高分组大学生在主观幸福感、社会支持各因子上平均得分明显低于手机依赖低分组的大学生,说明对手机依赖的程度越严重,个体的主观幸福感体验越少,从现实得到的社会支持也比较少。

2、手机依赖与社会支持、主观幸福感的关系

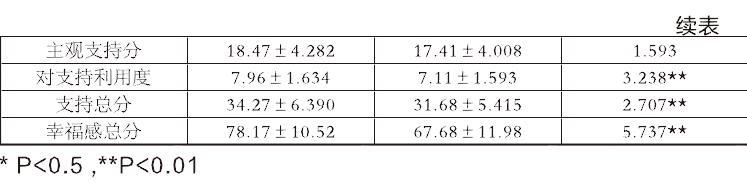

表2显示,手机依赖与主观幸福感、客观支持、支持利用度和支持总分呈显著性负相关,有统计学意义(P<0.01),与主观支持显著相关(P<0.05);主观幸福感与社会支持各因子呈显著性正相关,有统计学意义(P<0.01)。社会支持各因子之间呈显著性正相关,有统计学意义(P<0.01)。

四、讨论

1、大学生手机依赖现象普遍存在,且影响其身心健康

目前,手机已经是大学生必不可少的通讯工具,手机强大使用功能使得大学生对手机依赖程度不断加深。本研究显示,大学生手机依赖得分呈正态分布,均值(40.34±10.874)分,说明大学生手机依赖现象普遍存在。高手机依赖倾向与低手机依赖倾向的大学生在主观幸福感、社会支持总分、对支持的利用度和客观支持上存在显著性差异,具有统计学意义(P<0.01);高手机依赖倾向组大学生在主观幸福感、社会支持各因子上得分明显低于低手机依赖倾向的大学生,说明个体花费在网上的时间越多,线下活动以及人与人之间面对面的交往沟通会减少,而中国的孩子缺少实践经验,解决实际问题的能力也欠缺,这样会导致个体的主观幸福感体验越少,从现实得到的社会支持也比较少,年轻人将手机作为其与社会接触的替代品将弱化其社会功能。可能是因为在应试教育体制下成长的青少年,尤其在高中阶段,面临青春期的叛逆心理和繁重的学业与升学的压力,加之父母与老师告诉他们坚持,等考上大学就轻松了。面对如此“误导”,一些刚入校大学新生认为大学就是自由的天堂,他们正处于“理想间歇期”,加之不能尽快适应大学环境,手机就是最好的伙伴和消遣的工具。个别学生因为对自己的自我管理松懈而沉浸在手机网游中不能自已面临学业的荒废。

我国手机网民整体年轻化趋势,截至2016年底,10~39岁群体占整个网民的73.7%,其中10~19岁年龄段的网民占比最高,占30.3%,[1]10岁以下的低领群体上网人数在逐年增加。长时间使用智能手机,低头看手机时间过长会对身心健康造成危害,思维迟缓,造成与同伴交流减少,人际交往能力下降等,久坐导致视力下降、肩部、背部不适,椎体曲度变直等。因此,如何引导青少年正确使用手机,通过新媒介获得正能量的信息、积极的思维方式和情绪体验,使青少年健康快乐成长,是学校、社会和家庭共同的任务和目标。

2、大学生手机依赖、社会支持、主观幸福感的关系

本研究结果显示,大学生手机依赖倾向与社会支持、主观幸福感关系密切。手机依赖倾向与社会支持、主观幸福感呈显著性负相关,这与已有的研究一致[3,10]。个体的手機依赖越严重,从现实中获得社会支持越少,个体体验到的积极情绪、快乐和幸福也就越少。触屏手机作为一种通讯新媒介,具有信息量大,传递方便快捷的特点,对于富有好奇心、自控能力相对弱、社会阅历浅的大学生,智能手机丰富多样的功能容易使他们对手机产生依赖,可能寻求心理上的安慰、社会尊重和自我实现的虚拟世界,以缓解自身的负性情绪体验;但是互联网虚拟世界不能代替现实生活,长时间沉溺在虚拟世界里,可能会导致其在现实中缺乏与家庭、同学,朋友进行感情沟通,进一步导致社交范围狭窄,并导致其自身社会支持系统脆弱,从而使个体体验到的主观幸福感就会降低。因此,良好的社会支持系统是个体获得主观幸福感的重要来源,本研究表明,社会支持与主观幸福感显著性正相关,说明大学生感受到在社会中被支持、被理解、被尊重的情绪体验越多,个体感到越幸福。

3、结论与启示

目前手机对大学生影响普遍存在,手机依赖倾向与主观幸福感、社会支持显著性负相关,手机依赖倾向越高,得到的社会支持就越少,体验到主观幸福感越低,主观幸福感对手机依赖有负向预测作用,说明手机给人们带来快捷方便的同时,由于手机使用不当会对身心健康造成不利的影响。

手机是一把双刃剑,已经是人们获取信息的主要媒介,其功能比上网功能强大,张颐武教授认为手机正成为人体的一个新器官。对于普遍存在的手机依赖现象,社会、学校、家庭都要高度关注,要疏而不堵,引导青少年健康、正确使用手机,使他们身心健康成长。

国家加大监管力度,保护手机用户信息和资料泄露;净化网络环境,给全社会创造一个绿色干净的网络环境,使网民能看到更多的正能量信息,有利于身心健康。

学校要营造良好的氛围,强调课堂教学中师生的“双主体”地位,使手机变成课堂教学工具,充分发挥手机在教学中的作用,调动学生主动学习、参与学习的积极性,教师要引导学生利用手机查阅文献资料根据自己的兴趣网上听课等。学校开展丰富多彩的社团活动,鼓励大学生积极参与,从而体验积极情绪和成功的喜悦,提升其主观幸福感,扩大社会支持网络系统。

【参考文献】

[1] CNNIC发布2017年第39次《中国互联网络发展状况统计报告》: http://www.199it.com/archives/560209.html.

[2] 杜广建,中学生手机依赖、网络成瘾与父母教育方式关系的研究.北京师范大学硕士学位论文,2011.

[3] 黄海,周春燕. 大学生手机依赖与心理健康的关系[J]. 中国学校卫生,2013.34(9)1072-1976.

[4] 王月琴,张宇.大学生手机依赖与领悟社会支持和主观幸福感的关系[J].中国心理卫生杂志,2015.29(11)868-873.

[5] 孙丽平.90后大一新生手机依赖性与疏离感的相关研究[J]. 时代教育,2014.21.31-33.

[6] JENARO C,FLORES N,GOMEN-VELA M,et al.Problematic internet and cell-phone use:Psychological,behavioral,and health correlates[J]. Addict Res Theory,2001.15(3).309-320.

[7] 刘红,王洪礼.大学生的手机依赖倾向与孤独感[J]. 中国心理卫生杂志,2012.26(1)66-69.

[8] 汪向东主编.心理卫生评定量表手册(增订版)[M]. 北京:中国心理卫生杂志社,1999.83-86.127-131.

[10] 宗一楠,徐英.广东某高校大学生手机依赖倾向与际关系的相关性[J]. 中国学校卫生,2014.35(11)1722-1724.

[11] 冀嘉嘉,吴燕.大学生手机依赖和学业拖延、主观幸福感的关系[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版),2014.13(5)482-487.

[12] 熊婕,周宗奎.大学生手机成瘾倾向量表的编制[J].中国心理卫生杂志,2012.26(3)222-225.

【作者简介】

杨雪丽(1971.3-)女,陕西乾县人,硕士研究生,讲师,研究方向:大学生思想政治与心理健康教育.