F企业生命周期、董事会治理与成本粘性研究

2018-09-11

(东南大学经济管理学院江苏南京210096保利江苏房地产发展有限公司江苏南京210000)

一、引言

成本管理关系着企业经营业绩的高低,但现实中成本变动与业务量变动并不对称,这一现象被称为“成本粘性”,即成本在业务量上升期间的增加额大于业务量等额下降的减少额的现象(Anderson et al,2003 )。已有研究表明,成本粘性的成因主要来源于三个方面:企业内部资源调整产生的调整成本、管理者对未来业绩的乐观预期以及由委托代理引发的管理层自利行为。在这三个成因中,管理层机会主义行为这一因素最容易受到控制,从而降低成本粘性。董事会治理作为公司治理的核心,被视为解决代理问题的一个重要机制,能有效防止管理层自利,制止其做出有损股东权益的决策,进而抑制成本粘性。Chen et al.指出董事会治理能有效抑制由管理层帝国构建行为产生的成本粘性,并且当这种自利动机越严重,抑制效果也更加明显。然而现有对董事会治理与成本粘性关系研究的文献仍停留在静态角度,没有考虑企业生命周期的不同阶段,代理问题严重程度的不同导致成本粘性的高低不一,并且董事会治理对成本粘性的抑制效果也不尽相同。为此,本文基于代理理论和企业生命周期理论,实证检验在企业发展不同阶段成本粘性的差异,并在此基础上探讨董事会治理对成本粘性的抑制效果随着企业生命周期的转变而呈动态变化。

二、理论分析与研究假设

目前,代理理论虽然能够合理解释管理者自利动机造成的成本粘性,但处于不同生命周期的企业其代理冲突的不同使得管理层自利动机也不相同,导致成本粘性有所区别。因此,本文从企业生命周期的动态角度出发,考察在不同生命周期阶段成本粘性的差异,并在此基础上探究在不同阶段董事会治理对成本粘性的抑制效果的动态变化。

(一)企业生命周期对成本粘性的影响

处于成长期的企业,虽然资本实力较弱、净利润较低,但是增长速度较快,管理者的热情处于高涨状态,此时的资本支出很大。高投入能带来高回报,管理者会通过扩张和大量投入加快企业的发展,即使短期内业务量状况不佳,企业的高成长性也促使管理者依旧维持当前的投入,这便产生了成本粘性。企业在成长期组织结构也更加复杂,经营权与所有权逐渐发生分离,委托代理问题显现,管理者“商业帝国构建”的动机也造成了较大程度的成本粘性。对于成熟期的企业,业务量与营业利润达到稳定的状态,无需大规模扩张,面对业务量下降时管理者会适时做出调整成本的决策,成本粘性有所减少。此外,管理者个人绩效一般是与公司业绩相关的,如果达不到公司规定的考核指标,就无法获得预期的薪酬,甚至还面临一定的惩罚。陈磊(2012)提出管理层为了维护自身利益,会利用盈余管理等手段来获得稳定的收益。因而,在业务量增长时,管理层保盈利保增长动机促使其少量增加成本投入,而在业务量减少时反而大量削弱成本支出,这样的成本管理决策降低了企业的成本粘性。步入衰退期的企业经营状况不佳,组织结构缺乏灵活性,销售收入也呈下滑趋势,拥有成长发展机会较少。曹崇延等(2012)指出衰退期的企业面临被并购的可能,“反兼并”行为反而使得管理者盲目扩张。即使产品市场严重萎缩,内部治理较为混乱,管理者为了自我防御,仍可能进行盲目投资,代理问题进一步加重。因此,衰退期企业的成本呈现出非对称性,成本粘性程度较大。基于上述分析,本文提出以下假设:

H1:处于不同生命周期阶段的企业,由于代理问题导致的成本非对称性的程度不相同,成长期与衰退期企业的成本粘性程度大于成熟期企业的成本粘性程度。

(二)董事会治理对企业生命周期与成本粘性的影响

Short and Keasey(1999)指出董事长与总经理两职分离能有效监督管理层。对于管理层提出的事项建议,一般要通过董事会的批准才成为企业的决策,此后再由管理层执行操作。管理层在受到监管的状态下,机会主义行为受到约束,对成本管理决策也更加理性。而两职兼任的领导结构则易致管理层缺乏约束监督,在自利动机的驱动下不断调整成本决策,造成成本粘性程度较大。因此,两职分离对管理层的监督更有效,尤其是在企业的成长期与衰退期,即使管理层为了确保自身利益,在业务量下降时也不愿意减少成本投入,但董事会适时纠正管理层成本管理的行为,抑制企业成本粘性。因此,本文提出以下假设:

H2-1:两职分离能抑制企业的成本粘性,并且对成长期与衰退期的成本粘性抑制效果更显著。

Xie(2004)认为董事会人数的适度扩张,涉及的专业背景也更加广泛,做出的决策会更加理性,更好地发挥监督作用。就成本粘性而言,管理层为了一己私利,在业务量下降时忽略了公司的利益不做出调整,使成本粘性处于较高的水平,董事会人数越多则越容易发现管理层的机会主义行为,及时对其约束,让粘性程度回归到正常水平。而当企业处于成长期或衰退期时,成本粘性程度较高,不仅损害股东利益,企业业绩也受到了很大的影响,董事会的监督在一定程度上抑制成本粘性。据此,提出如下假设:

H2-2:适度扩大董事会规模能抑制企业的成本粘性,并且对成长期与衰退期的成本粘性抑制效果更显著。

独立董事作为独立于股东与管理层的“局外人”,能客观看待并监督公司内部行为,大大减少管理层对公司利益的侵害。Mishra and Nielsen(1999)提出独立董事比例是董事会是否独立的重要体现,能够反映董事会是否有效。本文认为提高独立董事的比例会使得董事会更加公正,有效抑制管理层的自利行为,从而抑制由于代理成本产生的成本粘性。当企业刚起步或步入衰退期时,独立董事对管理层的行为管制更加严格,有效地监督管理层的成本调整决策,将高水平的成本粘性降低到适合的范围。据此,本文提出以下假设:

H2-3:独立董事比例适度能抑制成本粘性,并且对成长期与衰退期的成本粘性抑制效果更显著。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取我国制造业深沪两市A股类上市公司2011—2015年的数据为样本,并按以下标准进行筛选:(1)剔除收入、成本缺失以及营业收入小于营业成本的样本公司;(2)剔除被解释变量与控制变量缺失的公司;(3)剔除 ST、PT 的公司,该类公司经营状况不稳定,不利于数据分析的准确性。本文数据均来自于国泰安CSMAR财务数据库。

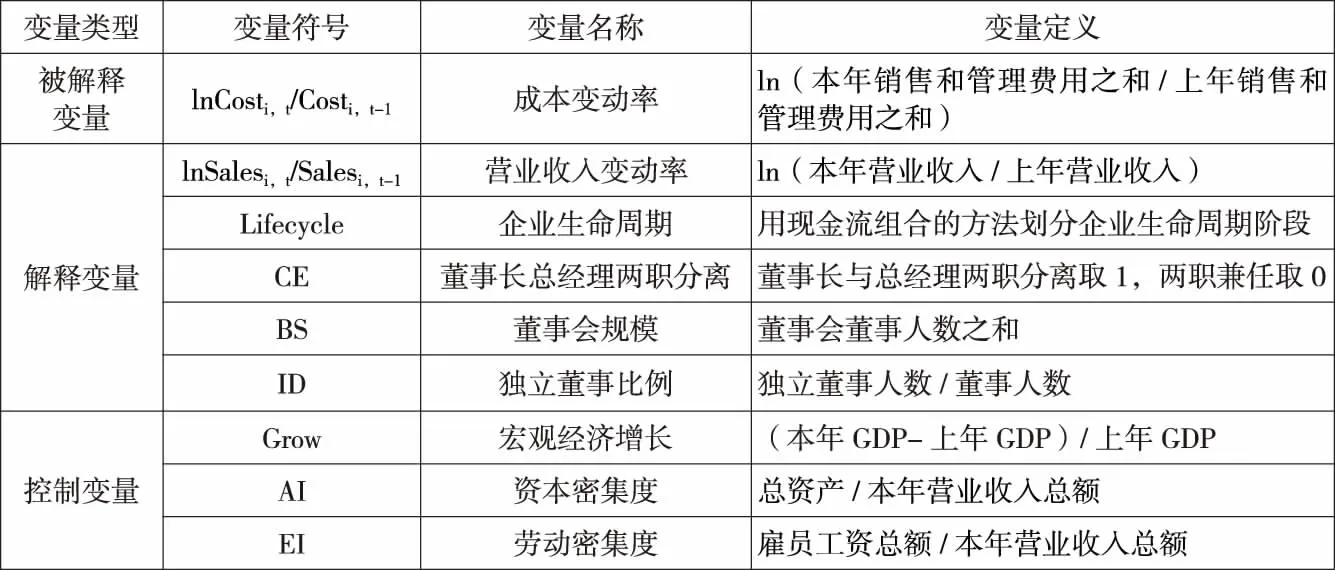

(二)变量定义

1.被解释变量。本文参考Anderson et al.(2003)有关成本粘性的计量方法,用成本费用变化率与营业收入变化率的变动关系(即成本变化率)来表示成本粘性的大小;同时考虑到本文的研究内容,选择销售费用和管理费用作为成本的替代变量。本文的被解释变量即为成本变化率。

2.解释变量。营业收入变化率为本文的解释变量。企业生命周期采用Dickinson(2006)的研究方法,采用现金流组合的方法来划分企业生命周期的阶段,董事会治理变量从监督角度选取董事长/总经理两职分离、董事会规模和独立董事比例三个指标。

3.控制变量。主要包括管理者预期和现有产能两个方面。其中,管理者预期用宏观经济增长来反映,而现有产能用资本密集度和劳动密集度两个指标来衡量。变量定义及计算方法见表1。

(三)模型构建

1.企业生命周期对成本粘性影响的实证模型。借鉴Anderson(2003)的研究方法,建立基础模型(1):

为了检验假设 H1,在模型(1)中加入了控制变量构建模型(2),并通过分组的方式分别成长期、成熟期、衰退期的样本进行三次回归。

表1 变量定义及计算方法

在模型(2)中,Costi,t指第 i家公司在第 t年的总成本,Salesi,t指第 i家公司在第 t年的营业收入,Coni,t,表示控制变量。d、i、t是虚拟变量,当Salesi,t-1﹥Salesi,t时取值 1,否则取值 0。

在模型(1)中,如果存在成本粘性,则 β1﹥β1+β2,进一步得出 β2﹤0,并且β2的绝对值越大,成本粘性程度越强。如果本文提出的假设1成立,那么成长期|β2|与衰退期的|β2|要大于成熟期的|β2|。

2.董事会治理对企业生命周期与成本粘性影响的实证模型。为了检验假设 H2-1、H2-2、H2-3,本文将样本数据分为成长期、成熟期和衰退期三个样本组,构建模型(3),探究了企业生命周期的三个不同阶段董事会治理对成本粘性的抑制效果的差异性。

其中,Govi,t表示董事会治理三个变量。根据企业生命周期划分的三个组别,用模型(3)分别对成长期、成熟期和衰退期三个样本组进行回归检验。此时,研究董事会治理对成本粘性的影响主要关注β3系数,如果β3系数为显著正相关,那么该董事会治理机制能够抑制一定程度的成本粘性。

四、实证分析

(一)描述性统计分析

描述性统计结果显示,收入增长率均值为26.24%,中位数为11.14%,由此可见大多数公司的营业收入处于增长状态,同时,成本增长率均值为21.21%,中位数为13.00%,表明样本公司的成本也是呈上升的趋势。通过中位数的数据对比发现成本变动的速度比营业收入变动的速度要快一些,初步断定成本粘性的存在性。两职分离的均值和标准差分别为0.6123和0.4873,说明只有三分之二的公司选择两职分离这种模式;董事会规模的均值为9人,浮动范围在4—18人之间,标准差为1.7293,表明大多数公司董事会规模较为合理;独立董事比例的均值为36.80%,说明大多数公司都能严格遵守证监会的规定,但极小值为18.18%,表明仍有一些公司独立董事的比例未能满足证监会的法定要求。另外,样本公司的营业收入变动比和成本变动比幅度变化最大的均为成长期,营业收入变动比和成本变动比的均值分别为35.97%和25.94%;成熟期的营业收入变动比与成本变动比差额仅为1.7%,幅度较小,初步验证了成熟期成本变动的非对称性幅度较小;处于衰退期的企业相对其他两个阶段而言成本变动幅度最小,这也符合当前企业经营发展状况,不再大幅度扩大营业规模。

(二)回归分析

1.企业生命周期对成本粘性影响的回归结果与分析。表2反映了企业FA生命周期三个发展阶段成本粘性的大小。从表2的结果来看,企业成长期、成熟期和衰退期三个样本组的β1分别为0.6172、0.6153、0.5939,均 在1%的显著性水平上显著,而三个阶段β2的值为-0.3495、-0.1049 和-0.2671,且分别在1%、1%、5%的显著性水平上显著,同时,通过对比三个β2数值发现,成长期与衰退期β2的绝对值大于成熟期β2的绝对值,即位于成长期和衰退期阶段公司成本粘性的程度要高于成熟期的粘性程度,假设H1得到验证。

2.董事会治理对企业生命周期与成本粘性影响的回归结果与分析。本文将样本公司划分为成长期、成熟期和衰退期三个子样本组,运用模型(3)检验企业生命周期三个阶段董事会治理对成本粘性的影响,表3报告了回归结果。第(1)—(3)列考察两职分离对成本粘性的影响,第(4)—(6)列考察董事会规模对成本粘性的影响,第(7)—(9)列考察独立董事比例对成本粘性的影响。

从两职分离治理因素看,β3仅在企业成长阶段在1%的置信水平上显著为正,而在成熟期和衰退期,β3虽为正但未能通过显著性检验,表明两职分离对成本粘性的抑制作用主要发挥于成长期,而在成熟期和衰退期效果并不明显,假设H2-1得到部分验证。可能的原因是在成熟期企业稳定发展,成本粘性较低,两职分离的抑制效用并不明显;而在衰退期虽然企业实施两职分离,但面对企业不良资产状况,董事长和总经理的利益也会趋于一致,做成本决策时不考虑公司和股东的权益,两职分离形同虚设,不能抑制较高的成本粘性。

表2 企业生命周期对成本粘性影响的回归结果

表3 董事会治理对高管薪酬结构与成本粘性影响的回归结果

从董事会规模治理因素看,成长期与衰退期两个子样本的β3为0.0713和0.0615,且分别在1%和10%的水平上显著,而成熟期组β3的值为0.0274,但未通过显著性检验。这一结果表明适度扩大董事会规模对成本粘性的抑制效果主要在成长期与衰退期发挥了作用,而当企业发展至成熟期阶段时,董事会规模的治理效果不明显,这与上文提出的假设相一致,假设H2-2得到验证。

从独立董事比例治理因素看,企业处于成长与衰退阶段时,β3分别为0.3702和1.2620,均未通过显著性检验,表明独立董事未能发挥应有治理效果;但在成熟期 β3为 0.1195,且在1%的水平上显著,表明独立董事能够有效抑制成本粘性。该实证结果与假设H2-3恰恰相反,究其原因可能是:大多数成长期和衰退期的企业设立独立董事仅仅为了迎合证监会的监管要求,甚至少数企业独立董事比例不足三分之一,使得独立董事仅仅作为规避监管的一个方面,对管理层的成本调整决策行为没有约束,不能真正发挥其董事会的治理作用。而在成熟期企业为了能有更好的发展,真正引入独立董事制度以监督管理层,维护股东利益,从而在一定程度上降低了成本粘性。

(三)稳健性检验

为了检验企业生命周期对成本粘性影响结果的稳健性,采用Anthony and Ramesh(1992)提出的综合指标法,重新划分企业生命周期,并将相关数据代入模型(2)进行三次回归,回归结果与前文一致,表明实证检验是稳健的。篇幅有限,检验结果从略。

五、研究结论与展望

本文选择了我国沪深A股748家制造业上市公司2011—2015年共5年的数据,从代理理论和生命周期理论角度研究了企业生命周期、董事会治理和成本粘性三者之间的关系。研究发现,处于不同生命周期阶段的企业成本粘性大小不同,有效的董事会治理机制可以在一定程度上抑制企业成本粘性,同时这种治理效果在企业不同生命周期阶段也不相同。由于本文的样本仅仅来自于制造业,没有选择全部行业作为样本,得出的结论具有一定局限性。此外,对衰退期样本实证检验得出的结论表明,仅仅扩大董事会规模对成本粘性发挥了抑制作用,那么对于衰退期的企业而言是否存在其他外部公司治理因素能够发挥更好的约束作用,有待后续探讨。