太一、祥瑞与天下—汉武帝时期的太一祭祀与祥瑞“景观”研究

2018-07-06刘晓达

刘晓达

一、太一祭祀:从地方转向中央

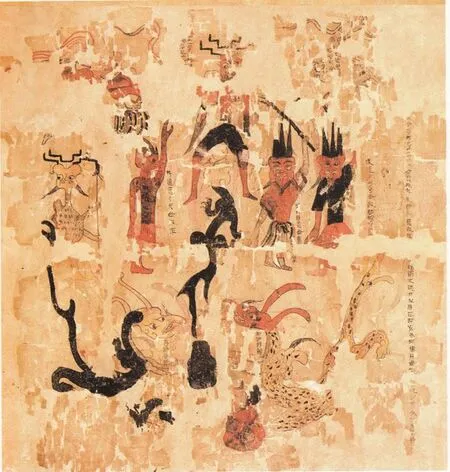

据学界研究,“太一”一词在战国时期文献中就已存在,并在秦汉时代文献中流行颇广。从其诞生起,就具有哲学、星宿、地域神灵三重含义的概念,并互相影响。①“太一”的身份与图像意义也经历了从地域神灵向中央天帝神灵的重要转化。在概念、思想、视觉表现、信仰意义等方面都有较大不同。比如,在战国时期的楚地就长期流行“东皇太一”的神灵信仰,也同时出现在该地区的文学作品中。②对此,一些学者已考证“东皇太一”即为“太一”,并借助官方文献和民间信仰进入西汉宫廷。③此外,1993年10月在湖北荆门郭店1号楚墓中出土的简牍中也有所谓:“太一生水,水反辅太一,是以成天。天反辅太一,是以成地。天地互相辅也,是以成神明…天地者,太一之所生也。是故太一藏于水,行于时,周而又始,以己为万物母。一缺一盈,以己为万物经……”其中对“太一”的认识显然更偏重于哲学化的层面。④太一作为一种地域神灵在战国楚地出土的一些文物上也有呈现。如在1960年湖北荆门市漳河车桥战国中晚期墓出土的一件青铜戈的援上,就发现一位头戴分羽冠冕、耳饰蛇形,身披铠甲、双手和胯下各画有一龙的武士形象,在该青铜戈内部穿孔的两侧正背面还各刻两字“兵避太岁”(图1)。⑤一些学者已指出它应该就是战国时期流行于该地区之“太一”神的图像化表现。⑥而1973年湖南长沙马王堆3号墓出土的《避兵图》中也表现了与前者相类似的主神形象。在其画面前端刻画有三龙,其正中则刻画与荆门出土青铜戈上表现较为相似的“大”字形神物。根据其头部东侧“大(太)一将行□□□,……神从之与……”题记,可确认该形象即为具有避兵功能的“太一”(图2)。⑦另外,汪悦进在对马王堆一号墓葬内出土帛画主题意义的探讨中,认为此帛画表现了男女通过合气而达到不死境界。帛画最下部的力士则为太一的外在化表现。类似观点也见诸于作者对马王堆三号墓出土帛画的研究中,值得注意。⑧

图1:1960年湖北荆门市战国中晚期墓葬出土青铜戈上的“兵避太岁”图

图2:1973年湖南长沙马王堆3号墓葬出土的《避兵图》

无论是文献中的“东皇太一”、“太一”,还是楚地出土的战国晚期至秦汉时代的太一图像,实际都属于具有强烈地域性色彩的神灵。直到西汉文帝时期,“太一”神作为中央天帝的崇高地位都还没有确立。如汉文帝在赵人新垣平的蛊惑下在渭阳立五帝庙,显然继承了春秋以后秦国在雍地立四畤以及西汉初期高祖增建北畤的传统。但他也并没有对“太一”神进行祭祀。⑨在西汉中期,司马迁撰写《史记》的汉武帝时代,“太一”则逐步具有了中央天帝神灵的地位。如《史记·天官书》中就有所谓“中宫,天极星,其一明者,太一常居也”的观念。⑩又《淮南子》卷八:本经训载:“帝者体太一,王者法阴阳,霸者则四时,君者用六律。秉太一者,牢笼天地,弹压山川。”⑪这表明在当时,太一与宇宙中央、帝王的概念联系已非常密切。皇帝既是天子,同时也与北极星互为一体,代表天统治天下万民。这显示出汉初以后的理论界对“太一”的全新认识。

虽然武帝即位初年依然延续了之前在雍地祭祀五畤的传统。⑫但其后不久,他在方士亳人谬忌的诱惑下已开始祭拜太一神,并在长安东南郊祠祭太一。《史记· 封禅书》《汉书·郊祀志》均记载:“亳人谬忌奏祠太一方,曰‘天神贵者太一,太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一东南郊,用太牢,七日,为坛开八通之鬼道。’于是,天子令太祝立其祠长安东南郊,常奉祠如忌方。其后人有上书,言‘古者天子三年一用太牢祠神三一: 天一、地一、太一’。天子许之,令太祝领祠之于忌太一坛上,如其方。后人复有上书,言‘古者天子常以春解祠,祠黄帝用一枭破镜;冥羊用羊祠;马行用一青牡马; 太一、泽山君地长用牛;武夷君用干鱼;阴阳使者以一牛。’令祠官领之如其方,而祠于忌太一坛旁。”⑬凌纯声、李零考证此太一坛是在元光二年或三年立(前133年或前132年),比较符合历史史实。⑭另据梁云研究,1971年在汉长安城东南约4.5公里的西安北郊大明公社联志村,出土共计达85件各类玉人、玉璧、玉琮、玉圭、玉璋、玉璜、玉觿等玉器,这些器物也应该与汉武帝时代在长安城东南的太一坛密切相关。假如它们果真如作者所言,属于汉武帝在长安东南所立太一坛后的祭祀活动遗存,则或为我们展示了武帝在都城附近对太一进行祭祀活动的历史碎片(图3)⑮。

其后不久,汉武帝在方士少翁的建议下在长安附近的甘泉宫以画像形式祭祀“天、地、太一”诸神:“文成言曰‘上即欲与神通,宫室被服非象神,神物不至。’乃作画云气车,及各以胜日驾车辟恶鬼。又作甘泉宫,中为台室,画天、地、太一诸鬼神,而置祭具以致天神。”⑯随着武帝对太一神灵的重视,它已开始成为汉朝国家宗教祭祀的中心神灵。少翁后来虽被武帝所杀,但他推动的祭祀太一活动却并未废止,并在其后武帝病于鼎湖期间,被从上郡召来的“寿宫神君”借“太一”神成功治愈而慢慢成为国家祭祀活动的中心。⑰其后又为其配置了“后土”神灵作为匹配。这在李零、田天的研究中已有论述,此不赘言。⑱

二、武帝时期太一祭祀与祥瑞景观

结合历史文献梳理,我们会发现“太一”也并非单纯的祭祀活动。它已经成为武帝借此展现政治意图的组成部分。元狩至元封年间的汉武帝可谓意气风发,从建元年间开始的“内修法度、外攘夷狄”政策至此时已基本实现,困扰汉初皇室多年的诸侯、列侯势力过大问题也已解决。⑲经过元狩四年(前119年)的汉匈漠北大战,元鼎五年至元鼎六年间(前112~前111年)的征讨南越国,以及其后几年内陆续平定的东越、且兰、夜郎、卫氏朝鲜等割据势力。汉帝国已初步建构了全新的“天下”边界。⑳而元鼎元年(前116年)山西汾水出鼎,以及元鼎四年(前113年)巫锦在山西汾阴再次获鼎,则又使武帝掌控的王朝获得了吉兆。㉑“秦始皇捞鼎”的传说重新进入帝王视野中,由此也大大刺激了汉武帝借助宝鼎、祭祀仪式等道具来诠释汉朝统治合法性和君主德治的欲望。面对山西汾阴连续出鼎的事件,汉武帝的大臣们无论认为它是周鼎也好,还是其后吾丘寿王认为其是汉鼎也罢。种种讨论,都指向同一个判断:随着象征国家正当权力、天命、瑞应、道德等多种观念集合的宝鼎出现,汉帝国统治“天下”的正当性与皇帝本人的德治也具备了坚实可靠的物证。㉒而元鼎四年(前113年)武帝在山西汾阴祭祀后土以后,西汉王朝对天、地的国家祭祀典礼趋于完备。在甘泉宫祭祀“太一”天神,以及在山西汾阴祭祀“后土”地神就成为汉武帝统治中后期国家宗教祭祀的“中心”。这些历史信息在《史记·封禅书》《汉书·郊祀志》中记载甚详:

“其明年冬(元鼎四年,前113年),天子郊雍,议曰:‘今上帝朕亲郊,而后土无祀,则礼不答也。’有司与太史公、祠官宽舒议:‘天地牲角茧栗。今陛下亲祠后土,后土宜于泽中圜丘为五坛,坛一黄犊太牢具,已祠尽瘗,而从祠衣上黄。’于是天子遂东,始立后土祠汾阴脽丘,如宽舒等议。上亲望拜,如上帝礼。”㉓

又,元鼎五年(前112年)冬十月记载:“五年冬十月,行幸雍,祠五畤。”“冬十一月辛巳朔旦,冬至。立泰畤于甘泉。”㉔“上遂郊雍,至陇西,西登崆峒,幸甘泉。令祠官宽舒等具太一祠坛,祠坛放薄忌太一坛,坛三垓。五帝坛环居其下,各如其方,黄帝西南,除八通鬼道。太一,其所用如雍一畤物,而加醴枣脯之属,杀一貍牛以为俎豆牢具。而五帝独有俎豆醴进。其下四方地,为醊食群神从者及北斗云。已祠,胙馀皆燎之。其牛色白,鹿居其中,彘在鹿中,水而洎之。祭日以牛,祭月以羊彘特。太一祝宰则衣紫及绣。五帝各如其色,日赤,月白。”

图3:1971年西安北郊大明公社联志村出土的部分玉器材料

又,同年“十一月辛巳朔旦冬至,昧爽,天子始郊拜太一。朝朝日,夕夕月,则揖;而见太一如雍郊礼”。其赞飨曰:“天始以宝鼎神策授皇帝,朔而又朔,终而复始,皇帝敬拜见焉。”而衣上黄。其祠列火满坛,坛旁亨炊具。有司云“祠上有光焉”。公卿言“皇帝始郊见太一云阳,有司奉瑄玉嘉牲荐飨。是夜有美光,及昼,黄气上属天”。太史公、祠官宽舒等曰:“神灵之休,祐福兆祥,宜因此地光域立太畤坛以明应。令太祝领,秋及腊间祠。三岁天子一郊见。”㉕

“太一”神在之后的一段时间虽仍旧保持其在楚地形成的兵辟、震慑功能。如元鼎六年(前111年)武帝“为伐南越,告祷太一。以牡荆画幡日月北斗登龙,以象太一三星,为太一锋,命曰‘灵旗’。为兵祷,则太史奉以指所伐国。”㉖但总体来说,太一神在这其后的地位已上升成为汉代国家宗教中的至上神。㉗

这种情况在武帝元封年间于泰山举行的封禅活动期间更为明显。如汉武帝在元封元年封禅泰山前就先祭拜“太一”:“(汉武帝)既至甘泉,为且用事泰山,先类祠太一。”㉘到了他于元封年间正式封禅泰山之时,对“太一”、“后土”这一新式天、地神灵的祭祀就成为他借此显示皇帝权力与对“天下”占有合法性的重要手段。元封元年(前110年)“四月,还至奉高。上念诸儒及方士言封禅人人殊,不经,难施行。天子至梁父,礼祠地主。乙卯,令侍中儒者皮弁荐绅,射牛行事。封泰山下东方,如郊祠太一之礼。封广丈二尺,高九尺,其下则有玉牒书,书祕。礼毕,天子独与侍中奉车子侯上泰山,亦有封。其事皆禁。明日,下阴道。丙辰,禅泰山下阯东北肃然山,如祭后土礼。”㉙应劭《风俗通义》对一些细节的记载更为清楚:“封者,立石高一丈二赤(尺),刻之曰:‘事天以礼,立身以义,事父以孝,成民以仁,四守之内,莫不为郡县,四夷八蛮,咸来贡职,与天无极,人民蕃息,天禄永得。’”㉚由此我们可确定“太一”、“后土”祭祀的地位已等同于先秦以来的天、地之祭。

图4:位于陕西淳化铁王乡梁武帝村的疑似通天台遗址

有意味的是:在举行封禅和对天地进行祭祀活动的过程中,除了用立石这一在秦始皇时代特别强调的视觉方式来塑造天子统治万民的观念指向外,这一手段还同时伴随着汉武帝有意布置的“视觉景观”来实现:“天子皆亲拜见,衣上黄而尽用乐焉。江淮间一茅三脊为神藉。五色土益杂封。纵远方奇兽蜚禽及白雉诸物,颇以加礼。兕牛犀象之属不用。皆至泰山祭后土。封禅祠;其夜若有光,昼有白云起封中。”㉛

所谓“奇兽蜚禽及白雉诸物”、“其夜若有光,昼有白云起封中”在与帝王联系密切的宫廷礼仪与祭祀文化生活中具有重要意义。这些被人为塑造完成的“视觉景观”在汉人眼中即被称为祥瑞。按照汉代今文经学学者的观点,祥瑞的出现可以被视作统治者统治德政的表现,是上天对人间帝王统治正当性与有效性的确认。如《春秋繁露》即曰:“故德侔天地者,皇天右而子之,号称天子”“帝王之将兴也,其美祥亦先见;其将亡也,妖孽亦可见”“有非力之所能致而自至者,西获狩麟,受命之符是也。”㉜汉代祥瑞的出现不止一次,尤其在西汉中期后更是频繁。如(晋)张华:《博物志》载“汉兴多瑞应,至武帝之世特甚,麟凤数见。”㉝(清)赵翼认为:“两汉多凤凰,而最多者,西汉则宣帝之世,东汉则章帝之世。”㉞虽然汉武帝时代较之于西汉晚期已成泛滥之势的祥瑞数量较少,但那只是相对而言。例如《汉书·武帝纪》载:“元狩元年(前122年),冬十月,行幸雍,祠五畤。获白麟,作白麟之歌。”㉟对于此事,《史记·封禅书》《汉书·郊祀志》记载:“其明年,郊雍,获一角兽,若麃然。有司曰:‘陛下肃祗郊祀,上帝报享,锡一角兽,盖麟云。’”“于是以荐五畤,畤加一牛以燎。锡诸侯白金,风符应合于天也。”㊱又,汉武帝元鼎四年(前113年)山西汾阴再次出鼎,围绕着这件宝物的重现,武帝和他的朝臣们也都倾向于认为那是上天赐予汉王朝应天受命的征兆。㊲此外,《汉书·礼乐志》也记录汉武帝元封二年(前109年)由于芝生甘泉齐房,对此,兴致勃勃的武帝还特意命人作诗:“齐房产草,九茎连叶。宫童效异,披图按谍。玄气之精,回复此都,蔓蔓日茂,芝成灵华。”㊳汉武帝在其统治的晚年即太初三年(前102年)二月五日,还行幸东海,获赤雁。㊴

由此观之,通过对在祭祀“太一”、“后土”等具有国家祭祀性质的宗教礼仪活动中,人为营造一些具有祥瑞色彩的视觉“景观”,武帝借此向世人传递出他统治下的汉王朝堪称德治与合法性的典范。对此吕宗力曾指出:“秦末汉初的社会政治语境中,流行‘布衣而有天下’,‘王侯将相宁有种乎’论。汉高祖‘以匹夫起事,角群臣而定一尊。……其徒亦自多亡命无赖之徒’。但随着宗室、外戚、豪族、官僚世家蚕食、分割政治经济文化资源,布衣君臣的政治格局逐渐褪色,以家世、门阀对应天命符应,成为两汉时期皇室权贵维持特权正当性的必备论述。”㊵这也诚如钱穆所言:“其时学者间共同信仰,太平景象之特征,定有一种天人交感之符兆。故遂于无形中造成一种观念,即努力于促现此种天人交感之符兆,亦即为造成太平之阶梯也。”㊶从这个意义上看,西汉的帝王也大多乐意见到象征太平、德政的瑞像。即便是一向以清静无为示人的汉文帝,在面对方士新垣平关于周、秦之际“九鼎”话题的谈论后,也依然幻想着有朝一日能够打捞出象征权力正当性、带有祥瑞色彩的“九鼎”:“(新垣)平言曰:‘周鼎亡在泗水中,今河溢通泗,臣望东北汾阴直有金宝气,意周鼎其出乎?兆见不迎则不至。’于是上使使治庙汾阴南,临河,欲祠出周鼎。”㊷而当汉武帝元鼎年间于山西汾阴出土宝鼎,其宠臣吾丘寿王不随众说指出此宝鼎虽非周鼎,但它却预示着汉朝的继续兴盛。汉武帝立刻转怒为喜,不以吾丘寿王之言为罪,反而对其大事赏赐。㊸

因而,汉武帝时代的“太一”、“后土”神灵祭祀体系所呈现出来的也绝非单纯的方位观和宇宙观,而是希冀借助对天、地四方的祭祀及图像制作来展现君权天授与帝国统治正当性的权力观念。王爱和指出:“秦汉时期,宇宙观不是简单的维护固有政权,而是不断地构建和界定皇权,并包容了帝国形成中社会力量之间的矛盾与张力。这些矛盾与张力,在于宇宙相生相克的循环中展开了象征性的斗争,又进而完全改变了宇宙观及皇权内涵。”㊹

因此,汉武帝时代为祭祀“太一”、“后土”等神灵所营造之各种祭坛、雕像、画像,抑或是他在泰山、肃然山举行封禅仪式时特意营造的各种视觉景观,都可被看作为实现这一政治意图而有意运用的“法器”和“工具”。类似行为,无论是王莽代汉自立时运用之各类符命,抑或是刘秀在重建汉朝过程中运用的各种谶书、图谶都只是前述行为的延续,也就是所谓“旧瓶换新酒”。㊺

值得注意的是,武帝在元封二年(公元前109年)于祭祀“太一”神灵之处的甘泉宫“作甘泉通天台”。(唐)颜师古注:“通天台者,言此台高,上通于天也。”㊻《汉旧仪补遗》又云:“通天台高三十丈,望云雨悉在其下,去长安三百里,望见长安城。”㊼又《关中记》 《长安志》等文献亦载:“甘泉宫在甘泉山上,汉书单于烽候以应甘泉,即此山也。左有通天台,高三十余丈,祭天时于此侯天神下也。”㊽目前在陕西淳化铁王乡梁武帝村东北发现的两座东西并列的夯土高台基址,二基址平面均为圆形,相距约70米,径约200~220米,残高约15~16米,似乎与通天台具有一定联系(图4)㊾。通过在甘泉宫营造通天台,武帝借此使其成为沟通天地鬼神的视觉媒介。

如果说武帝在元封元年(前110年)通过在泰山附近祭祀“太一”、“后土”,以及在祭祀过程中通过营造具有诠释皇权正当性的视觉图景,来表达其对驾驭与维系“天下”权力的政治期许。那么他在元封二年(前109年)于甘泉宫营造具有沟通天地功能的通天台,则又使甘泉宫成为一座类似于秦咸阳宫、阿房宫的天地轴心。㊿塑造“天下”中心的思想在这里也得到了更为明显的表达。至此,和战国时期的八主祭祀相似,“太一”作为原先来自于战国时代地方上的神灵和图像,经过秦皇汉武时代漫长的观念积淀与形式塑造,遂在武帝时代俨然成为带有强烈中央天帝色彩的独尊神灵和图像,并和“后土”一起成为武帝时代构建其政治与祭祀一元化的观念承载物与视觉媒介。在某些特殊的历史原境下,又借人为的“祥瑞景观”而被笼罩上了一层“君权天授”、“致太平”的理想政治色彩,这或许是战国时代的楚地民众在创造“太一”神灵时并没有料想到的结局。

三、结语

汉武帝时代对以太一为核心的“太一”、“后土”神灵祭祀活动,并非简单的对宇宙四方观念的认知。相反,在西汉武帝以后,“太一”与皇帝已经同体,皇帝在此时也成为“天”的代言人。汉武帝对“太一”的祭祀既与董仲舒“天人合一”的理论不谋而合,也与这一时期皇权建构、中央集权的加强息息相关。进而言之,通过在祭祀过程中人为呈现带有祥瑞性质的视觉图景,汉武帝亦借助艺术的形式比较合理与有效地呈现了其君权天授和皇权统治合法性的政治意图。甘怀真认为:早期中国“天下”观念的形成,可能与那一时代的王对“上帝”、“天帝”的祭祀有关。代表“王”通过祭祀天帝而维系政治与宗教权力的意义,具有浓厚的巫教、魔法色彩。[51]从这一点去看,在国家祭祀仪式中呈现的“祥瑞景观”在西汉中期后也逐步成为历代统治者借此彰显自身德治的御用“法器”和获取与维系“天下”权力的不变心法。

注释:

① 钱宝琮:《太一考》,燕京学报,1932年第12期,第2449-2478页;李零:《中国方术续考》,北京:中华书局,2006年,第158-181页;葛兆光:《众妙之门:北极、与太一、道、太极》,中国文化,1991年第3期,第46-65页;罗世平:《关于汉画中的太一图像》,美术,1998年第4期,第72-76页。

② [宋]洪兴祖,白化文、许德楠、李如鸾、方进点校:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第57-59页。其它相关文献在此不一一列举。

③ 葛兆光:《众妙之门:北极、与太一、道、太极》,中国文化,1991年第3期,第53页。

④ 李零:《郭店楚简校读记》,北京:北京大学出版社,2002年,第32页;陈鼓应主编:《道家文化研究》,三联书店,1999年,第297-411页;(日)谷中信一,潘浩 译:《〈太一生水〉考释—论述其与今本〈老子〉的关系》,中国社会科学院简帛研究中心、李学勤、谢桂华主编:《简帛研究》(2002-2003),北京:广西师范大学出版社,2005年,第51-59页;田天:《秦汉国家祭祀史稿》,北京:三联书店,2015年,第122-123页。

⑤ 王毓彤:《荆门出土一件铜戈》,文物,1963年第1期,第64-65页;对这件材料的学术史回顾与研究参阅李零:《湖北荆门“兵避太岁”戈》,文物天地,1992年第3期,第22-24页;图片来源见李零:《中国方术续考》,北京:中华书局,2006年,第167页,图34。

⑥ 李零:《湖北荆门“兵避太岁”戈》,文物天地,1992年第3期,第22-24页。

⑦ 周世荣:《马王堆汉墓的神祇图帛画》,考古,1990年第10期,第925-928页;图片来源:李零:《中国方术正考》,北京:中华书局,2006年,图版二;对有关研究的学术史回顾参阅李零:《中国方术续考》,北京:中华书局,2006年,第158-181页;来国龙:《马王堆〈太一祝图〉考》,收录浙江大学艺术与考古研究中心编:《浙江大学艺术与考古研究》第一辑,杭州:浙江大学出版社,2014年,第1-27页。

⑧ Eugene Wang,“Why Pictures in Tombs?Mawangdui Once More”, Orientations(March,2009),P 27-34;Eugene Wang, “Ascend to Heaven or Stay in the Tomb? Paintings in Mawangdui Tomb 1 and the Virtual Ritual of Survival in Second-Century B. C. E.China”,in Amy Olberding and Philip J. Ivanhoe (eds.)Mortality in Traditional Chinese Thought,Albany: State University of New York, 2012,P37-84. 汪悦进:《如何升仙?:马王堆棺绘与帛画新解》,东方早报,2011年12月19日;汪悦进:《入地如何再升天?:马王堆美术时空论》,文艺研究,2015年第12期,第136-155页。

⑨ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1382页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1213-1214页。

⑩ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1289页。

⑪ 刘文典,冯逸、乔华 点校:《淮南鸿烈集解》,北京:中华书局,1989年,第259页。

⑫ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1384页;[汉]班固:《汉书》,中华书局,1962年,第1216页;早期秦文化联合考察队:《2004年甘肃礼县鸾亭山遗址发掘主要收获》,中国历史文物,2005年第5期,第4-14页;梁云:《对鸾亭山祭祀遗址的初步认识》,中国历史文物,2005年第5期,第15-31页。

⑬ [汉]司马迁:《史记》,中华书局,1959年,第1386页。[汉]班固:《汉书》,中华书局,1962年,第1218页。

⑭ 凌纯声:《秦汉时代的畤》,民族研究所集刊,第18期,第113-143页;李零:《待兔轩文存》,广西师范大学出版社,2011年,第49页。

⑮ 梁云:《对鸾亭山祭祀遗址的初步认识》,中国历史文物,2005年第5期,第24-27页;图片来源见王睿:《“八主”祭祀研究》,北京大学中文系2011届博士学位论文,第68页;另参阅师小群、王蔚华:《秦代祭祀玉人》,文博,2006年第3期,第44-45页;许卫红:《再论甘肃礼县鸾亭山等地出土玉人的功用》,中国国家博物馆馆刊,2015年第4期,第61-71页。

⑯ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1388页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1219-1220页。

⑰ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1388页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1220页。

⑱ 李零:《我们的中国·第二编:周行天下—从孔子到秦皇汉武》,北京:三联书店,2016年,第177-266页;田天:《秦汉国家祭祀史稿》,北京:三联书店,2015年,第121-158页。

⑲ 廖伯源:《制度与政治:政治制度与西汉后期之政局变化》,北京:中华书局,2017年,第1-28页。

⑳ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第2967-2998页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3837-3869页。

㉑ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第181页;[汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1392页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1225-1226页。

㉒ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1392页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1225-1226、2797-2798页。

㉓ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1389页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1221-1222页。

㉔ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第185页。

㉕ [汉]司马迁:《史记》,中华书局,1959年,第1394-1395页;[汉]班固:《汉书》,北京中华书局, 1962年,第1230-1231页。

㉖ [汉]班固:《史记》,中华书局,1959年,第1395页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1231-1232页。

㉗ 王柏中:《神灵世界:秩序的构建与仪式的象征—两汉国家祭祀制度研究》,北京:民族出版社,2005年,第94-98页;田天:《秦汉国家祭祀史稿》,北京:三联书店,2015年,第136页。

㉘ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1396页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1233页。

㉙ [汉]《史记》,北京:中华书局,1959年,第1398页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1235页。

㉚ [汉]应劭:《风俗通义》,北京:中华书局,1981年,第68页。

㉛ [汉]司马迁:《史记》,中华书局,1959年,第1398页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1235页。

㉜ 苏兴,钟哲 点校:《春秋繁露义证》,北京:中华书局,1992年,第410、358、157页。

㉝ [晋]张华,[宋 ]周之用 注,王根林 点校:《博物志》,上海古籍出版社本社编:《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,1999年,第222页。

㉞ [清]赵翼,王树民 校证:《廿二史劄记》上册,北京:中华书局,1984年,第63页。

㉟ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第174页。

㊱ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1387页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1219页;相似记载另参阅[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第2814页;[南朝·梁]沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年,第791页。

㊲ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第182-184、1225-1226页; [汉]司马迁:《史记》, 北京:中华书局,1959年, 第1392页。

㊳ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1065页,第2814页;逯钦立 辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,上册,北京:中华书局,1983年,第153页。[南朝·梁]沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年,第861页。

㊴ [南朝·梁]沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年,第870页。

㊵ 吕宗力:《汉代的谣言》,杭州:浙江大学出版社,2011年,第143页。

㊶ 钱穆:《秦汉史》,北京:三联书店,2012年,第103-104页。

㊷ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1383页;[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1214页。

㊸ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第2798页。

㊹ 王爱和,(美)金蕾、徐峰 译,徐峰 校:《中国古代宇宙观与政治文化》,上海:上海古籍出版社,2011年,第28页。

㊺ 参阅杨永俊: 《禅让政治研究》,北京: 学苑出版社,2005年;陈苏镇: 《两汉魏晋南北朝史探幽》,北京: 北京大学出版社,2013年,第284-316页;Lillian Lan-ying Tseng(曾蓝莹), Picturing Heaven in Early China , Cambrige (Massachusetts)And London, Harvard University , 2011,P101-116. 吕宗力:《汉代的谣言》,杭州:浙江大学出版社,2011年,第120-174页。

㊻ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第193页;[汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1400页。

㊼ [汉]卫宏,[清]孙星衍 校集:《汉旧仪补遗》,北京:中华书局,1990年,第98页;[晋]佚名,[清]张澍 辑,陈晓捷 注:《三辅故事》,西安:三秦出版社,2006年,第20页;[唐]佚名,[清]张澍 辑,陈晓捷 注:《三辅旧事》,西安:三秦出版社,2006年,第18-20页。

㊽ 刘庆柱:《关中记辑注》,西安:三秦出版社,2006年,第62页;[宋]宋敏求:《长安志》,[清]毕沅 校证,台北:台北成文出版社有限公司,1970年,第91页。

㊾ 图片来源:王仁波主编:《秦汉文化》,上海:学林出版社,2001年,第113页,图Ⅴ-4;另参阅刘庆柱、李毓芳:《汉长安城》,北京:文物出版社,2003年,第190-193页。

㊿ 参阅刘晓达:《秦始皇至汉武帝时代对“天下”观念的视觉艺术形塑》,中央美术学院人文学院博士学位论文,2013年,第一章第二、三节;刘晓达:《视觉建构与观念表达—秦始皇的“天下”观及其整控策略》,《美术学报》,2013年第2期,第51-59页。

[51]甘怀真:《“天下”概念成立的再探索》,北京大学中国古文献研究中心编:北京大学中国古文献研究中心集刊,北京:北京大学出版社,2010年第9辑,第333-349页。