无托槽隐形矫治技术在成人骨性Ⅱ类拔牙中的临床应用

2018-06-18李立国刘琪吴彦伟袁东辉

李立国 刘琪 吴彦伟 袁东辉

[摘要]目的:应用无托槽隐形矫治技术治疗成人骨性Ⅱ类拔牙病例,通过头影测量分析对比治疗前后的软硬组织变化,以期为临床提供参考。方法:选择8名骨性Ⅱ类错牙合患者,所有患者均拔除2~4颗前磨牙,应用无托槽隐形矫治技术进行正畸治疗,选择15项测量指标进行头影测量分析,评价治疗前后软硬组织的变化。结果:经过28~36个月的正畸治疗,所有患者的上下前牙内收,拔牙间隙关闭,前牙覆牙合、覆盖正常,后牙咬合关系良好,面凸度减小,面型改善明显。治疗后U1-SN、L1-MP、Ls-E、Li-E减小;U1- L1、CmSnLs、ALs-FH、BLi-FH、LiBPg增大,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:对于成人骨性Ⅱ类错牙合,无托槽隐形矫治技术可以通过上前牙的回收及代偿舌倾,改善软组织侧貌,无托槽隐形矫治技术的优势在于其个性化和数字化,但在支抗控制、前牙转矩及牙齿整体移动方面还有待改善。

[关键词]无托槽;隐形矫治;骨性Ⅱ类错牙合;拔牙矫治;软组织侧貌

[中图分类号]R783.5 [文献标志码]A [文章编号]1008-6455(2018)04-0068-05

Clinical Application of Invisible Orthodontic System for Adult Skeletal Class ⅡMalocclusion with Extraction

LI Li-guo, LIU Qi, WU Yan-wei,YUAN Dong-hui

(Department of Stomatology, the Bethune Internation Peace Hospital, Shijiazhuang 050082,Hebei,China)

Abstract: Objective To treat the adult skeletal class Ⅱmalocclusion with extraction with invisible aligners, and evaluate the treatment effects through cephalometric ananlysis. Methods The sample included 8 adults skeletal class Ⅱmalocclusion who were extracted 2-4 premolors,15 hard and soft tissue variables were measured and compared cephalometricly. Results All the 8 patients completed orthodontic treatment with satisfying outcomes, presenting straight teeth, closed space, normal overbite and over jet and good molar relationship. The treatment span was 28-36 months.Significant differences were found in U1-SN,L1-MP,Ls-E,Li-E,U1-L1,CmSnLs,ALs-FH,BLi-FH,LiBPg(P<0.05). Conclusion The invisible orthodontic system can improve soft tissue profile through anterior teeeth rocovery.Its advantage sare person alization and digitization,but it need to be improved in anchorage control ,anterior tooth torque and overall movement.

Key words: bracketless; invisible orthodontic system; skeletal classⅡmalocclusion; toothextraction rectification; soft tissue profile

骨性Ⅱ類错牙合存在矢状方向、垂直方向、水平方向骨骼和牙弓关系的不协调,其矫治难度大于牙性错牙合,严重者常需协同正颌外科手术才能得到满意疗效,对于轻中度错牙合患者,临床上常通过减数拔牙来掩饰上下颌骨的不调。随着数字化和舒适化矫治理念的推广,患者对矫治器的要求更加多样化,无托槽隐形矫治技术应运而生,无托槽隐形矫治技术能否应用于骨性Ⅱ类错牙合的掩饰性治疗还未见报道,本文对8例应用无托槽隐形矫治技术治疗成人骨性Ⅱ类拔牙病例做一回顾性研究,现报道如下。

1 材料和方法

1.1 样本选择:本研究选取2013年1月-2017年12月在白求恩国际和平医院口腔科治疗成功的8例骨性Ⅱ类错牙合患者为研究对象,其中男3例,女5例,年龄22~31岁,平均25.6岁。纳入标准:①拔除2~4颗前磨牙,设计上颌强支抗并使用无托槽隐形矫治器矫治;②前牙覆盖大于等于4mm,小于等于6mm,深覆牙合Ⅱ~Ⅲ度;③头影测量显示:5? 1.2 治疗方法:①治疗前后取全口研究、记存模型,拍摄全颌曲面断层片和头颅侧位定位片,拍摄面牙合像;②进行头影测量与分析;③设计拔除2~4颗前磨牙,上颌强支抗,前牙预置正转矩,内收上前牙;④所有病例均使用北京时代天使生物科技有限公司制作的无托槽隐形矫治器进行治疗,在对模型进行数字化的三维重建之后,专业的无托槽隐形矫治器设计人员根据主治医生设计的方案,通过OrthoDS设计软件生成相应的三维模拟矫治过程动画发送给主治医生,医生则通过Orthoplayer 软件浏览模拟矫正动画,提出相应的修改意见。最终由主治医生确认模拟矫治方案后,依次加工矫治器。每2周患者自行更换一次矫治器,8周来医院复诊1次;⑤无托槽隐形矫治器佩戴过程中,要求患者每天佩戴的时间不少于20h,患者每日使用咬胶,每日3次,每次10min;⑥治疗结束后复查X线片及面牙合像,制取完成模型,去除矫治附件,压模保持器保持。

1.3 头影测量方法:由笔者在一段连续的时间内使用Winceph8专业头影测量软件完成每张头颅位片的描绘与测量工作。本研究参考Burstone等[1]、傅民魁等[2]、罗卫红等[3-4]的测量方法,选取测量指标15项:SNA:由蝶鞍中心、鼻根点及上齿槽座点所构成的角;SNB:由蝶鞍中心、鼻根点及下齿槽座点所构成的角;ANB:由上齿槽座点、鼻根点与下齿槽座点所构成的角;MP-SN:下颌平面与前颅底平面的交角;MP-FH:下颌平面与眼耳平面的交角;U1-SN:上切牙长轴与SN平面的交角;L1-MP:下中切牙长轴与下颌平面的交角;U1- L1:上下中切牙长轴的交角;Y轴:由蝶鞍中心与颏顶点的连线与眼耳平面的前下交角;Ls-E:上唇审美平面距;Li-E:下唇审美平面距;CmSnLs:鼻唇角,Cm、Sn、Ls三点连线所成的角;ALs-FH:上唇倾角,ALs连线与FH平面的前下交角;BLi-FH:下唇倾角,BLi连线与FH平面的后下交角;LiBPg:颏唇沟角,Li、B、Pg三点连线所成的角。

1.4 统计学处理:采用SPSS20.0统计分析软件对治疗前后测量指标变化进行配对t检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 典型病例

患者,女,25岁,因上牙前突要求隐形矫治。

2.1 检查与诊断:面部基本对称,凸面型,开唇露齿,颏唇沟明显。口内检查可见左侧磨牙中性关系,右侧磨牙近中尖对尖;前牙深覆牙合Ⅱ度,深覆盖5mm,上颌中度拥挤,下颌轻度拥挤,44缺失;上中线与面部中线一致,下中线较面中线右偏3mm。双侧颞下颌关节区无压痛,开口末闭口初偶有弹响,开口度、开口型正常,无开口受限史。全口曲面断层片显示38水平阻生;上下前牙区牙槽骨水平吸收I度。头颅侧位定位片分析显示:SNA 79.3°、SNB 73.3°、ANB 6.0°、MP-SN 35.3°、MP-FH 23.2°、Ls-E 3.2mm、Li-E 5.1mm,诊断:骨性Ⅱ类;安氏Ⅲ类亚类;均角凸面型。

2.2 矫治设计:①减数14、24、34,使用无托槽隐形矫治器(北京时代天使生物科技有限公司制作的无托槽隐形矫治器);②口腔卫生宣教、洁治、刮治、定期维护;③上颌:排齐,强支抗内收前牙,关闭间隙,减小覆盖,维持中线;④下颌:排齐,压低下前牙打开咬合;强支抗内收前牙,向左侧调整中线,调整咬合关系;⑤长期保持。

2.3 矫治过程:①提交患者的全颌曲面断层、头颅侧位定位片、面牙合像、矫治设计和全口加聚硅橡胶印模及咬合关系,通过OrthoPlayer 软件浏览三维模拟矫治过程动画,并确认依次加工矫治器;②首次方案设计上31步、下30步矫治器。收到矫治器后,拔除14、24、34;经过58周戴完一期全部矫治器,此时牙列排齐,中线一致,覆盖稍大,覆牙合稍深,拔牙间隙未完全关闭;③第二期设计上下各18步矫治器。经过36周的治疗,主要完成上前牙的远移,下后牙的近移,进一步压低下前牙改善覆牙合,但咬合关系欠佳;④第三期设计上下各8步矫治器。经过16周的治疗,主要完成咬合关系的精细调整。经过16周的治疗,患者对矫治效果满意,结束治疗,佩戴压膜保持器。主动治疗周期28.5个月。

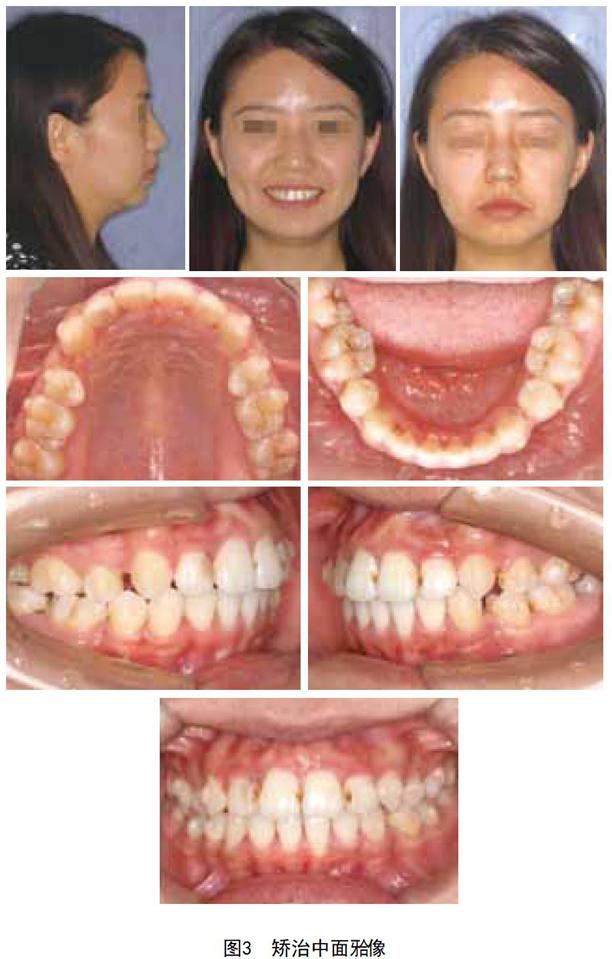

2.4 矫治结果:上下牙列排列整齐,上下前牙明显内收,上下中线居中对齐,前牙覆牙合覆盖正常,后牙尖窝关系良好。面型改善明显,尤其是上下唇和颏部软组织形态明显改善,由凸面型变为直面型;曲面断层片未见牙槽骨进一步吸收。见图2~4。

图2 矫治前面牙合像及X线片

图3 矫治中面牙合像

3 结果

3.1 臨床疗效:所有患者均取得满意的治疗效果,疗程28~36个月,平均31.5个月。矫治后上下前牙内收,拔牙间隙关闭,前牙覆牙合、覆盖正常,后牙咬合关系良好,面凸度减小,面型改善明显。

3.2 头影测量指标的变化:U1-SN、L1-MP、Ls-E、Li-E减小,U1-L1、CmSnLs、ALs-FH、BLi-FH、LiBPg增大,差异有统计学意义(P<0.05)。表明治疗后上下前牙内收,唇倾度明显减小,上下唇突点到E线距离减小,鼻唇角变大,面型得到明显改善,见表1。

4 讨论

无托槽隐形矫治技术是20世纪90年代后期首先在美国出现的一种新型牙颌畸形矫治技术,是最新的计算机图像处理和辅助设计技术、快速成形技术应用于口腔正畸领域的产物。由于隐形矫治器美观舒适,具有可以摘掉吃饭、刷牙等优点[5],受到越来越多患者的选择,但由于其适应证局限于轻中度拥挤、间隙、非骨性牙弓狭窄及固定复发病例[6-7],其应用受到了一定限制。随着隐形矫治技术及材料的发展,其适应证也在发生变化,该研究初步尝试无托槽隐形矫治技术在骨性Ⅱ类拔牙病例中的应用,取得了较好的效果。本研究选择病例为上下前牙唇倾的患者,隐形矫治更容易实现牙齿的倾斜移动,矫治后U1-SN、L1-MP减小,U1-L1增大,说明矫治后上下前牙得到内收,同时Ls-E、Li-E减小ALs-FH、BLi-FH、LiBPg增大,说明随着前牙凸度的改善,唇张力减小,上下唇得以内收,颏肌紧张得以缓解,CmSnLs增大接近10°,达到正常水平,软组织侧貌明显改善,接近直面型。同时发现矫治过程中出现的问题和不足之处,现从以下几个方面加以阐述。

4.1 支抗控制

4.1.1 矢状向支抗的控制:为尽量掩饰上下颌骨间的矢状向差异,改善侧貌,骨性Ⅱ类畸形患者需要大量内收前牙,故矫治过程中一定要注意加强上后牙矢状向的支抗控制;隐形矫治患者戴上矫治器后,矫治器本身就对牙弓产生了一定的中度支抗,而在移动个别牙时矫治器又产生了交互支抗,正因为交互支抗的存在,在关闭间隙中,后牙会发生倾斜或移动[8]。该研究中在3、5放置垂直矩形附件,防止牙齿向间隙侧倾斜移动,采用磨牙双垂直矩形附件加大支抗牙的平衡力矩,同时通过磨牙早期备抗等措施增强后牙支抗,通过分步远移前牙,减小矫治力矩,达到保护上颌支抗的目的;虽然采取了支抗控制的方法,治疗中仍有4例出现支抗牙向间隙侧倾斜,与Miller等[9-10]的研究结果一致,提示大家隐形矫治技术本身的力学系统还需进一步完善,如需最大支抗,需要配合使用微种植支抗。

4.1.2 垂直向支抗的控制:对于前牙,应注意防止切牙伸长、覆牙合加深,特别是当患者存在露龈微笑或前牙牙冠较长时尤为注意,该研究中隐形矫治器在前牙区施加压低力,防止关闭间隙过程中的“钟摆效应”,其优势是通过矫治器上的压力点施加的压力可以通过上前牙的阻抗中心;但由于隐形矫治器的材料和力学特性,其前牙压入设计往往不能完全实现,矫治设计时需考虑过矫治设计及分步移动,该研究中由于矫治经验不足,有6例出现前牙压入不足,后期通过过矫治得以纠正。后牙的垂直向控制主要针对高角病例,若后牙伸长,其骨性Ⅱ类面型将更加明显;隐形矫治器可以起到后牙颌垫的作用,佩戴过程中很少出现磨牙伸长,该研究中均角病例下颌平面角得到有效控制,对于高角病例的控制有待进一步研究。

4.2 上前牙转矩的控制:上前牙转矩的控制是矫治后牙面美观、稳定的关键因素。矫治中、重度骨性Ⅱ类畸形时,前牙内收量大,若不进行额外转矩控制,容易造成上前牙过度直立或舌倾,将妨碍上颌拔牙间隙的关闭和磨牙远中关系的改正,也不利于前牙的进一步内收,改善突度[11-12]。对于上颌发育过度但上前牙较直立,即上前牙整体前移的患者,应在间隙开始关闭的同时即加大上切牙正转矩,防止上前牙舌倾,以达到整体内收的效果;而对切牙过度唇倾者,内收时可先使前牙做倾斜移动,待牙轴基本正常后再加入正转矩关闭剩余间隙。该研究中先通过分步远移前牙,使前牙做倾斜移动,待牙轴基本正常后加入预置正转矩关闭剩余间隙;虽然预置了正转矩,但前牙仍出现了过度舌倾,提示大家由于隐形矫治器的材料和力学特性,转矩表达不能完全实现,预置多少转矩、是否分步增加转矩、什么时机加转矩,有待进一步研究。

4.3 后牙区开牙合:隐形矫治治疗结束后,后牙应该具有垂直支持的稳定咬合,有侧后方后牙开牙合的牙合关系不能作为最终治疗结果[13]。因为缺失牙或者后牙牙间交错位未建立牙合接触,导致后牙支持丧失的患者,TMJ弹响和疼痛发病率很高[14]。该研究中有6例出现不同程度的后牙开牙合,究其原因有:①咬合打开不足;②磨牙近中倾斜;③前牙转矩不足。针对不同原因采用的矫治策略有:①打开咬合,并设计过矫治;②直立磨牙;③加大前牙正转矩,并设计过矫治。

综上所述,无托槽隐形矫治可以有效治疗成人骨性Ⅱ类错牙合,改善软组织侧貌。同时本研究存在有以下局限:①研究样本来源于隐形矫正成功的患者,没有遵守随机的原则,而且样本量较小;②所有样本都是最早的一批患者,由于使用隐形矫治治疗拔牙病例的经验不足,会影响矫治效果,所以其确切疗效还有待进一步研究。

[参考文献]

[1]Burstone CJ.Lip posture and its significance in treatment planning [J].Am J Orthod,1967,53(4):262-283.

[2]傅民愧.口腔正畸學[M].6版.北京:人民卫生出版社,2013:76-94.

[3]罗卫红,傅民愧,王壬.面部侧貌美学特征的调查分析与研究[J].实用口腔医学杂志,1998,14(3):202-205.

[4]罗卫红,王壬,傅民愧.面部侧貌美学特征的调查分析与研究 (第二部分)-软组织指标的相关性研究[J].实用口腔医学杂志,2000,16(3):232-233.

[5]White DW,Julien KC,Jacob H,et al. Discomfort associated with Invisalign and traditional brackets:A randomized, prospective trial [J].Angle Orthod,2017,87(6):801-808.

[6]Joffe L.Invisalign: early experiences[J].J Orthod,2003,30(4):348-352.

[7]Boyd RL,Nelson G.Orthodontic treatment of complex malocclusions with the Invisalign appliance[J].Semin Orthod,2001,7(4):274-293.

[8]Giancotti A,Greco M,Mampieri G.Extraction treatment using Invisalign Technique[J].Prog Orthod,2006,7(1):32-43.

[9]Miller RJ,Duong TT,Derakhshan M.Lower incisor ex-traction treatment with the Invisalign system [J].J Clin Orthod,2002,36(2):95-102.

[10]白玉兴,任超超.无托槽隐形矫治技术临床应用中的相关问题[J].中国实用口腔科杂志, 2009,2(1):13-16.

[11]Andrews LF.The six keys to normal occlusion[J].Am J Orthod,1972,

62(3):296-309.

[12]白丁,辜岷,张剑.固定矫治器中切牙转矩的控制[J].中华口腔医学杂志,2004,39(2):104-107.

[13]Werner S,Julia H,白玉兴,等.无托槽隐形矫治技术[M].辽宁:科学技术出版社,2017:382-383.

[14]Wiegelmann S,Bemhardt O,Meyer G.The associations between occlusal parameters in static and dynamic occlusion and the signs and symptoms of cranionmandibular disorders[J].J Craniom- andibular Function,2015,7(1):27-38.