对创建一流大学的几点想法

2018-06-14丛京生

丛京生

对创建一流大学的几点想法

丛京生

讨论了对创建一流大学的几点想法,包括:明确一流大学的使命,即以培养领军型人才为中心使命;营造培养高端人才的环境,即创建能让领军型人才脱颖而出的最优环境;充分支持青年教师的发展,激发青年教师的创造力和活力;客观看待科研指南的作用,不要受到科研指南的限制。

一流大学;人才培养;科研指南

2017年夏天我有幸应邀参加了两项活动,一是由中国科协主办的由多名资深院士参加的“百年科技强国论坛”,二是由北京大学校领导组织的,由资深教授参加的创建“双一流”大学的研讨会。这篇短文是根据我在这两次会议上的讨论发言整理而成的。

一、一流大学的使命

首先我想谈谈对一流大学使命的看法。国内外每所大学及其中的教授们都面临着许多繁重的任务,包括科研、教学和社会服务工作。综合起来,我觉得最重要的使命是培养世界一流的领军型人才。我在2005年~2008年担任加州大学洛杉矶分校(UCLA)计算机系的系主任。当然,每个系主任的重要任务之一就是考虑如何提高本系的排名。为这个问题,我和教授们做了很多的思考和多次讨论。参考了各种各样的标准,比如说论文的发表数量及引用次数、科研经费的数量、培养学生的数量等等。我们发现,最稳定也最有说服力的标准之一,就是这个系为全球的一流大学培养了多少教授。能在一流大学任教的机会非常有限,因为在聘任新教授时,我们都希望他(她)能在系里工作三四十年。因此选择新教授的标准非常严格,被选上的人选应该都有潜力成为领军型的人才。

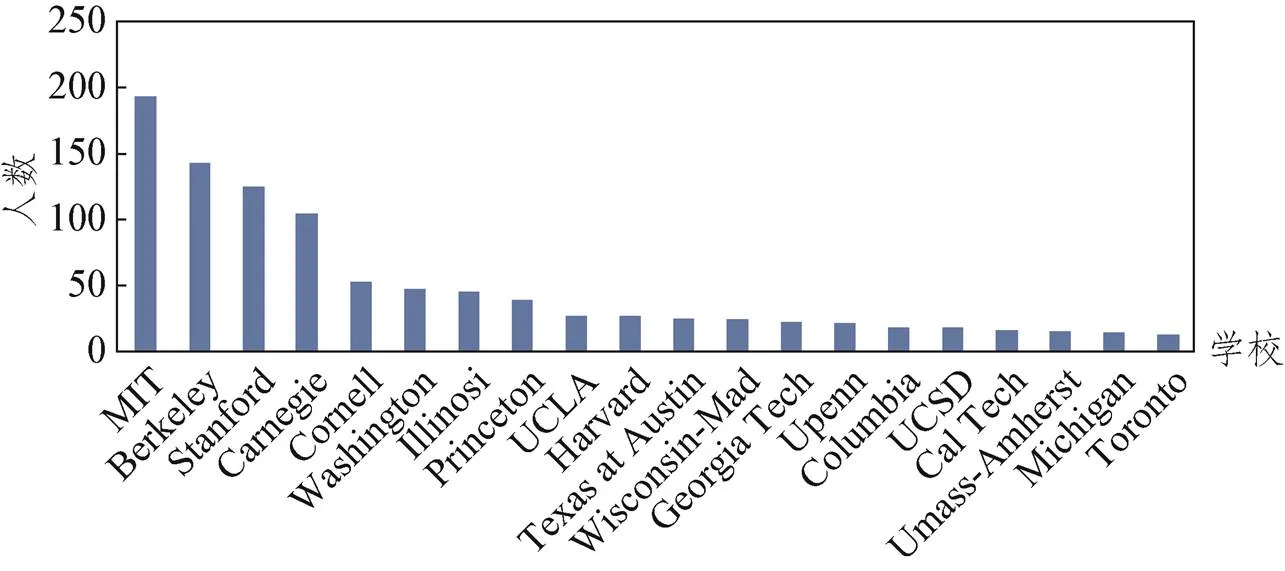

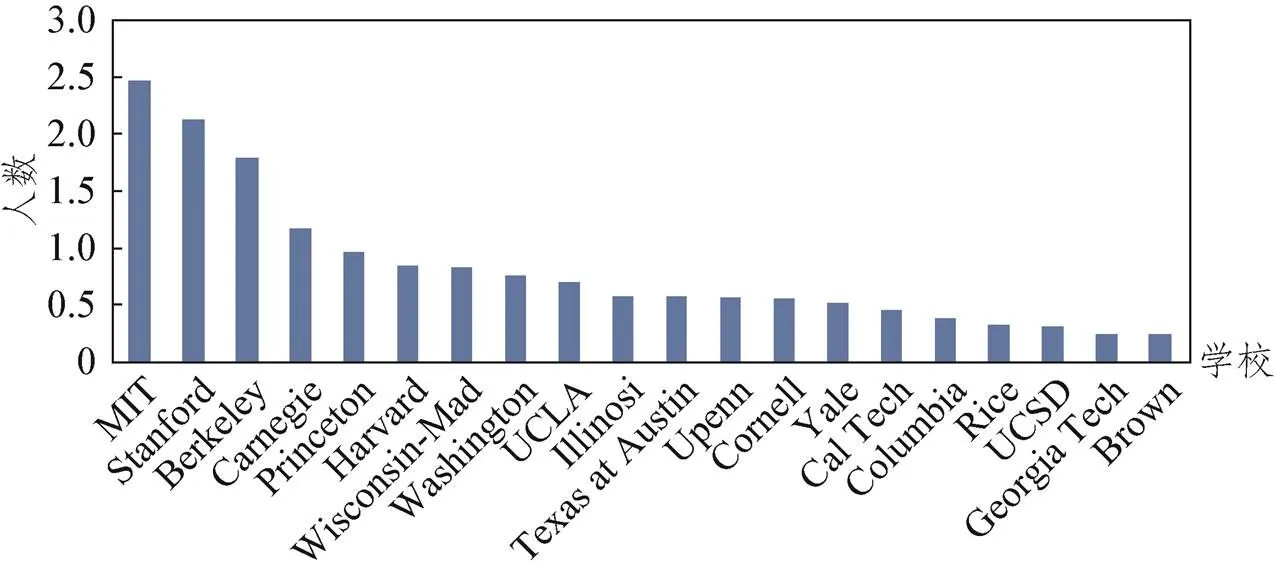

在计算机科学方面,我们对在北美前20名的大学①里任教的教授(共1339人)获取博士学位的母校做了一个分析。首先,根据它们培养的博士生在上述1339名教授中的人数,我们对这些母校的计算机系做了一个排序(见图1)。同时,考虑到每个系本身的大小会影响到它输出的博士毕业生的人数, 我们又按照教授人均培养的在前20名大学任教的教授数量,对这些母校计算机系做了另外一个排序(见图2)。虽然这两个序列略有不同,但和我们心目中以及众多机构评比出来的计算机学科方面一流大学的排名很吻合。

当然,领军型人才不局限于一流大学的教授。它包括社会各行各业的优秀人物,比如政府、企业、文艺界、金融领域等方面的精英。我为什么特别强调对一流大学教授的培养呢?一是因为数字便于统计,二是因为它最能代表一个学校的科研和学术的水平,三是因为它为我们比较两个大学的学术水平提供了一个间接的手段。对于最后这一点,2015年,Aaron Clauset,Samuel Arbesman和Daniel B. Larremore三位教授在《科学进步》期刊上发表了《教授录用的等级制度及不平等性》一文,对培养教授的重要性做了进一步的分析。他们的研究结果指出:如果A大学为B大学培养了更多的教授,那么A大学的排名就在B大学的前面[1]。因此,在很大程度上我们可以说,每个学校、每个院系培养的领军性人才的多少,最终决定了一个院系的排名以及它在全球的地位。

中国的一流大学为全球输出了众多的优秀本科毕业生,但是国内大学培养的博士或博士后直接去世界一流大学任教的人数还是非常少的。近20年来,通过各种人才引进计划,特别是“千人计划”和“青年千人计划”,国内的大学成功地从世界各地聘请了许多杰出人才,这是成功的第一步。我认为在下一个20年,中国的大学应该大大加强领军型人才培养,实现高端人才培养的自给自足,及至最终为全球第一流大学输出优秀教授。这样才可以形成了一个正循环——如果中国的大学能成为全球优秀人才的重要培养基地之一,它也就能自然地吸引到全球最优秀的学生来中国高校留学,吸引最优秀的博士来中国高校当教师,从而进一步提高生源的质量和学校的竞争力。

图1 前20所大学为一流计算机系培养的教授数量排名

图2 前20所大学的教授人均为一流计算机系培养的教授数量排名

因此,我建议中国的一流高校把培养领军型人才作为中心使命,在教授及院系的评估方面充分考虑其对领军型人才培养的结果。

二、创建培养高端人才的最优环境

国内的高校在近20年来有了长足的发展。但若以培养领军型人才为目标,我们在许多方面还有提高的空间。特别是对优秀博士生和博士后的培养方面,还有许多问题待解决,比如在科研项目的选择上,应该考虑到让参与的博士生有机会开展世界一流的创造性工作,而且他们在项目的定位和发展上,要有足够多的话语权,而不仅仅是充当完成项目的劳动力。有些学校和有些教授为了追求科研项目经费的总量,在这些方面做得不够好。

另外要为研究生的成长提供充分的选择空间和最好的培养环境。在这里我举一个例子。我女儿去年申请物理系的博士生,有幸被北美7所物理学科最强的大学录取,我因此有机会从报考学生及家长的角度对这些大学有一个比较深刻的了解。她最终选择了哈佛大学,重要原因之一是哈佛大学和麻省理工学院之间容许研究生互相选课,甚至互选导师。这样,学生虽然去了其中一所大学,其实享受了两所世界一流大学的优异师资和环境。众所周知,哈佛大学和麻省理工学院已经是世界最顶尖的学校了,但他们还是在为学生的发展提供更好的空间而进一步努力。这给我一个启示:国内的不少大学也有类似的条件可以这样做。比如北京大学和清华大学,两校的距离比哈佛大学和麻省理工学院的距离还近,在工程和人文科学方面也可以有不少互补。我认为也应该创造条件让北京大学和清华大学的同学有互相选课的机会。

这一类的探索很值得尝试。最终的目标很明确,那就是要为中国及世界培养更多更好的领军型人才。

三、充分支持青年教师的发展

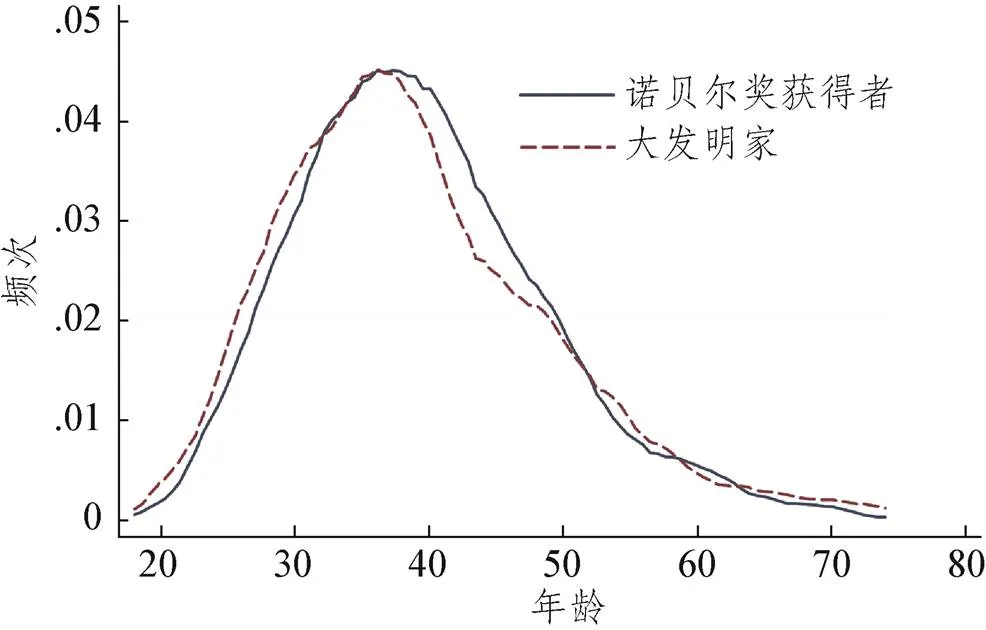

培养领军型人才,特别要注意支持青年教师的发展。青年教师最敢于创新,也最可以集中精力去创新。Benjamin Jones,E.J. Reedy和Bruce A. Weinberg这三位学者在《年龄和科学天才》一文中对21世纪诺贝尔奖获得者及有重大科技突破的发明家们在完成原创型工作时的年龄分布做了统计。发现他们最重要的工作是在35岁~40岁之间做出的(见图3)[2-3]。这充分说明了支持青年教师发展的重要性。

图3 21世纪诺贝尔奖获得者及有重大科技突破的发明家们在完成原创型工作时的年龄分布

国家自然科学基金对青年教授的发展做了不少努力,但从科研经费总体分布来看,还有可以改善的空间。在这方面,我愿意分享一下我的感受。2010年应林建华校长的邀请,我在北京大学成立了高能效计算机应用中心。目前该中心有若干位年轻教授,主要是从海外引进的优秀人才。几年来,在学校和院系的支持下,他们在科研和教学上有不少成果,在国际顶尖的会议和期刊上都有论文发表。虽然他们都得到了国家自然科学基金青年基金项目的支持,但他们反映,青年学者要想在国内主持重大科研项目还是非常困难的。我也注意了一下,国内的重大科研项目基本上是由院士和资深教授牵头的,由助理教授领头做国家级重大项目的例子还很少(起码在信息科学方面)。这让我有些担忧。因为年轻学者的创造力是最强的,若不充分激发他们的创造力,就是对人才的浪费。上面提到的诺贝尔获得者完成原创型工作时年龄分布的数据就很有说服力。就我自己来说,至今为止引用率最高的论文还是我当助理教授第二年时做的工作成果。所以,我觉得我们应该进一步发挥年轻教授的潜力,让他们都有机会做重大项目的首席科学家。

在这一点上美国的科研机构可能做得更好一点。我举个例子,2009年我有幸带领一个由12名教授组成的团队获得了美国国家基金会“计算探索计划”的支持,这个计划的支持力度是1000万美元,算是美国国家基金会在计算机学科信息领域力度最大的资助项目之一,每年全美只有三个团队入选。在2009年获奖的三个团队中,一个是由卡耐基梅隆大学(CMU)的Edmund Clark教授带队做的关于机器验证方面的研究。Clark教授在头一年得到了图灵奖,相当于计算机界的诺贝尔奖,所以他当然是德高望重。第二个团队由我带领做可定制计算方面的研究,当时我刚从系主任的位置上退下来,也算是个资深教授吧。而第三个团队是由哈佛大学的Robert Wood助理教授带领,做会飞的机器蜜蜂。他的团队因为题目的新颖和技术的实力而得奖,并没有因为团队带头人仅有助理教授的资历而受到限制。这给我的印象非常深刻。

习近平主席在十八大报告中指出:“青年兴则国家兴,青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”我深有同感。因此,特别希望国家的各个科研部门在科研基金的分配上能给青年科学家们的发展和创新提供足够的支持。

四、科技指南的利与弊

说到美国国家基金会“计算探索计划”,我想提一下我对制定科技项目指南的一点看法。由专家组制定的课题指南对跟踪世界先进技术很有帮助,因为专家们见多识广,对科技前沿有较多、较深的了解。但到了科技的最前沿,想探索新的领域或方向,超越世界先进水平,全靠专家们制定的指南就有一定的局限性了,因为许多创新和突破,都超出了专家们的想象。20年前全球最大的计算机公司是IBM,拥有世界第一流的研究中心和众多顶级专家。如果他们能想到网络搜索可以带来上千亿美元的产值,IBM早就进入这个领域了,也就不会有今天的谷歌了②。所以美国国家基金会的“计算探索计划”的指南很简单,只有一句话,即希望提出的研究项目“能为未来的计算和信息科学与工程带来颠覆性的创新”③。这其实就等于没有给指南,而是给予了最大的空间和灵活度来鼓励参与这个项目的团队充分想象,以探索创新的突破口。因此,我建议在国内的众多科研计划中有一部分可以有比较明确的指南,来填补国家的科技空白并跟踪世界的先进科学技术。但有另外一部分科研计划应该没有具体的指南,可以让科学家们尤其是年轻的科学家们尽情想象、发挥。

致谢:感谢北京大学的杨芙清教授和王阳元教授的鼓励,把以上的几点想法整理成这篇短文。感谢俄亥俄州立大学的张晓东教授介绍的《教授录用的等级制度及不平等性》一文,Alexandra Luong和Nare Melikjanyan两位助理及李萌同学收集并整理图1与图2的数据以及张静博士的最后校正。

[1] CLAUSET A, ARBESMAN S, LARREMORE B D. Systematic inequality and hierarchy in faculty hiring networks[J]. Science advances, 2015, 1(1): e1400005.

[2] JONES B, REEDY J E, WEINBERG A B. Age and scientific genius[R]. National Bureau of Economic Research, 2014, w19866.

[3] JONES F B. Age and great invention[J]. The review of economics and statistics, 2010, 92(1): 1-14.

(责任编辑 周玉清)

①参考《美国新闻与世界报道》2014年的排名,共包括24所大学(含并列排名大学):卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon)、麻省理工学院(MIT)、斯坦福大学(Stanford)、加州大学伯克利分校(UC Berkeley)、伊利诺伊大学香槟分校(Illinois-Urbana-Champaign)、康奈尔大学(Cornell)、华盛顿大学(Washington)、普林斯顿大学(Princeton)、佐治亚理工学院(Georgia Institute of Tech)、德克萨斯大学奥斯汀分校(Texas-Austin)、加州理工学院(Caltech)、威斯康星大学麦迪逊分校(Wisconcin-Madison)、加州大学洛杉矶分校(UCLA)、密歇根大学(Michigan)、哥伦比亚大学(Columbia)、加州大学圣迭戈分校(UC San Diego)、马里兰大学帕克分校(Maryland-College Park)、哈佛大学(Harvard)、宾夕法尼亚大学(Pennsylvania)、布朗大学(Brown)、普渡大学(Purdue)、莱斯大学(Rice)、南加利福尼亚大学(USC)、耶鲁大学(Yale)。

②谷歌(Google)公司2017年的总产值已经超过了1000亿美元,已经超过了IBM公司。

③原话是:Promise disruptive innovations in computer and information science and engineering for many years to come.

10.16750/j.adge.2018.06.005

丛京生,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)杰出校长讲席教授,美国国家工程院院士,北京大学“千人计划”客座教授,北京100871。