我国婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌污染的暴露评估模型初探

2018-06-12王晔茹宋筱瑜

王晔茹,诸 寅,,宋筱瑜,蔡 强,李 骏

(1.国家食品安全风险评估中心,北京 100022;2.浙江清华长三角研究院,浙江 嘉兴 314006;3.湖北省疾病预防控制中心,湖北 武汉 430079)

蜡样芽孢杆菌(Bacilluscereus)是1种产芽孢的革兰阳性杆菌,也是导致食源性疾病的条件致病菌;它主要通过产生腹泻毒素和呕吐毒素导致人类中毒,感染症状通常表现为恶心、呕吐和腹泻等胃肠道感染症状[1]。蜡样芽孢杆菌可以污染多种食品,包括:乳与乳制品、蒸煮的米饭、豆类食品和肉制品等[2-3]。蜡样芽孢杆菌在婴幼儿配方粉、辅食及生产加工多环节中均有不同程度的检出。周帼萍等[4]统计了1986—2007年中国 299 起蜡样芽孢杆菌食物中毒案例发现,有2起来源于婴幼儿配方粉。李莹等[1]研究了2012年我国婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的污染情况,发现阳性率达到14.8%。

蜡样芽孢杆菌在自然环境中广泛存在。近年来,各国政府不断加强对婴幼儿配方食品的重点监管,婴幼儿配方食品总体安全性不断提升。在此情况下,国内仍有制定蜡样芽孢杆菌限量标准的呼声。而目前国内关于婴幼儿食用配方食品导致的蜡样芽孢杆菌病例却鲜有报道。世界卫生组织等机构则认为:婴儿配方粉和蜡样芽孢杆菌感染之间的因果关系尚没有得到证实,蜡样芽孢杆菌感染与疾病尚无明确的剂量反应关系[5-6]。

食品中微生物的风险评估是实现微生物危害管理与控制的重要手段之一。关于食品中蜡样芽孢杆菌的风险评估国内外已有相关报道[7-11],例如Noterman等[9]研究了巴氏消毒奶中蜡样芽孢杆菌的风险评估。Daelman等[10]建立了长时效冷藏加工食品中蜡样芽孢杆菌定量微生物暴露评估模型。董庆利[3]对某市蒸煮米饭自销售至食用阶段中蜡样芽孢杆菌的风险水平开展了暴露评估。但鲜有研究关于婴幼儿配方粉摄入阶段的蜡样芽孢杆菌暴露及其风险。世界卫生组织构建了婴幼儿配方粉中阪崎肠杆菌的风险评估模型[6]。

本研究中,笔者将借鉴该模型对婴幼儿配方粉从冲调到喂养过程进行情形假设,构建婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的风险评估模型,以期完成我国婴幼儿摄入婴幼儿配方粉时对蜡样芽孢杆菌的定量暴露评估分析。

1 材料与方法

1.1 婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的检测

采用了国家食品污染和有害因素风险监测2014年部分监测数据(内部数据),根据文献[12-13]进行定量检测(方法检出限为10 CFU/g),以此检测结果作为婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的初始污染水平。2 875份样品随机采集于全国31个省、自治区和直辖市的超市。

1.2 暴露评估模型的构建

1.2.1 零售时婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的初始污染水平

零售时婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的初始污染水平(Pp)以阳性率表示。

阳性样品(Lp)和阴性样品(Ln)中蜡样芽孢杆菌的污染水平均采用Cumulative函数进行描述

Lp(Ln)~Cumulative

(min,max,{x1,x2,…,xn},{p1,p2,…,pn})

(1)

式中:min和max分别表示阳性(阴性)样品检测值的最小值和最大值,x1,x2,…,xn为阳性(阴性)样品的检测值,p1,p2,…,pn为各检测值的累积概率。

由于婴幼儿配方粉中的阴性样品检出量未定,试验选用Jarvis[3,14]等式计算实际污染水平来估计阴性样品中的未检出浓度,计算见式(2)。

M=-(2.303/m)×lg(Z/N)

(2)

式中:M表示样品中的真实菌量对数值,lg(CFU/g);m表示检测时所用样品质量,g;Z表示阴性样品的数量;N表示为检测样品的总数。将其计算值假设为阴性样品的菌落数平均值,并用反向偏斜累积概率分布描述阴性样品中的蜡样芽孢杆菌浓度[3]。

销售阶段时婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的污染水平采用Discrete函数来计算,具体见式(3)。

N0~Discrete(Lp:Ln,Pp:(1-Pp))

(3)

1.2.2 喂养阶段的情形假设与温度变化曲线的建立

复溶后的奶粉在冲调、保存和喂养阶段,蜡样芽孢杆菌的增长与下降主要取决于复溶后奶粉的温度。这个过程可分解成若干个时间步长(如0.01 h),在每个时间间隔的奶粉温度已通过预测方程式预测确定。因此,每个时间间隔增长或下降的蜡样芽孢杆菌数量已确定。

这是世界卫生组织提出的婴幼儿配方粉冲调过程中的温度预测公式,适用于婴幼儿配方粉冲调环节的温度预测,每个时间步长下温度公式见式(4)[6,15]。

Ti=Tf+(Ti-1-Tf)exp(-βti)

(4)

式中:Tf为环境温度,℃;Ti-1为上个时间步长的温度,℃;β为温度变化速率系数;ti为时间步长。

1.2.3 婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的预测模型

1)婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌生长预测模型

菌的变化速率(k)可通过以下平方根模型获得,具体计算见式(5)[15-16]。

(5)

式中:T是奶粉的温度,℃;Tmin和Tmax分别是菌的最低生长温度和最高生长温度,℃;bG和cG是生长模型参数;通过在Combase数据库中拟合,得到生长模型中bG和cG的数值。

迟滞期模型用一个对数模型描述,见式(6)[15]。

(6)

式中:λ表示迟滞期,h;cL和bL分别是模型拟合的参数;通过在Combase数据库中拟合,得到模型中bL和cL的数值;每个时间步长ti对应的奶粉温度和迟滞期都被估计,迟滞期百分数计算见式(7)。

(7)

2)婴幼儿配方粉中的蜡样芽孢杆菌失活预测模型

每个时间间隔菌的下降数量Ri用公式表示[15]:

(8)

式中:Tref和Dref分别为参考温度和参考温度下的D值;Z为蜡样芽孢杆菌的Z值。

1.2.4 暴露评估模型的计算

暴露评估和剂量-反应关系是风险评估重要组成部分。蜡样芽孢杆菌感染与疾病尚无明确的剂量反应关系。因此,本研究将蜡样芽孢杆菌的暴露评估代替了蜡样芽孢杆菌的风险评估。现有研究普遍认为:1 mL蜡样芽孢杆菌浓度超过105CFU/g则不可接受[10,17],因此,本文中笔者将105CFU/g(mL)作为风险阈值。

Cu=lg(10N0×25/150)+C

(9)

图1 喂养阶段每个时间步长ti的蜡样芽孢杆菌浓度的对数变化值Fig.1 Log change in Bacillus cereus contamination in PIF at time step i of feeding

本研究开展的喂养习惯调查得到:我国婴幼儿家庭最常使用的婴幼儿配方粉冲调温度为50 ℃。世界卫生组织建议婴幼儿配方粉从配制到喂养需在2 h内完成[18],从而获得蜡样芽孢杆菌的最终浓度分布,并得到婴幼儿摄入配方粉溶液时蜡样芽孢杆菌的最终浓度大于1 mL 中105CFU/ g的比例。

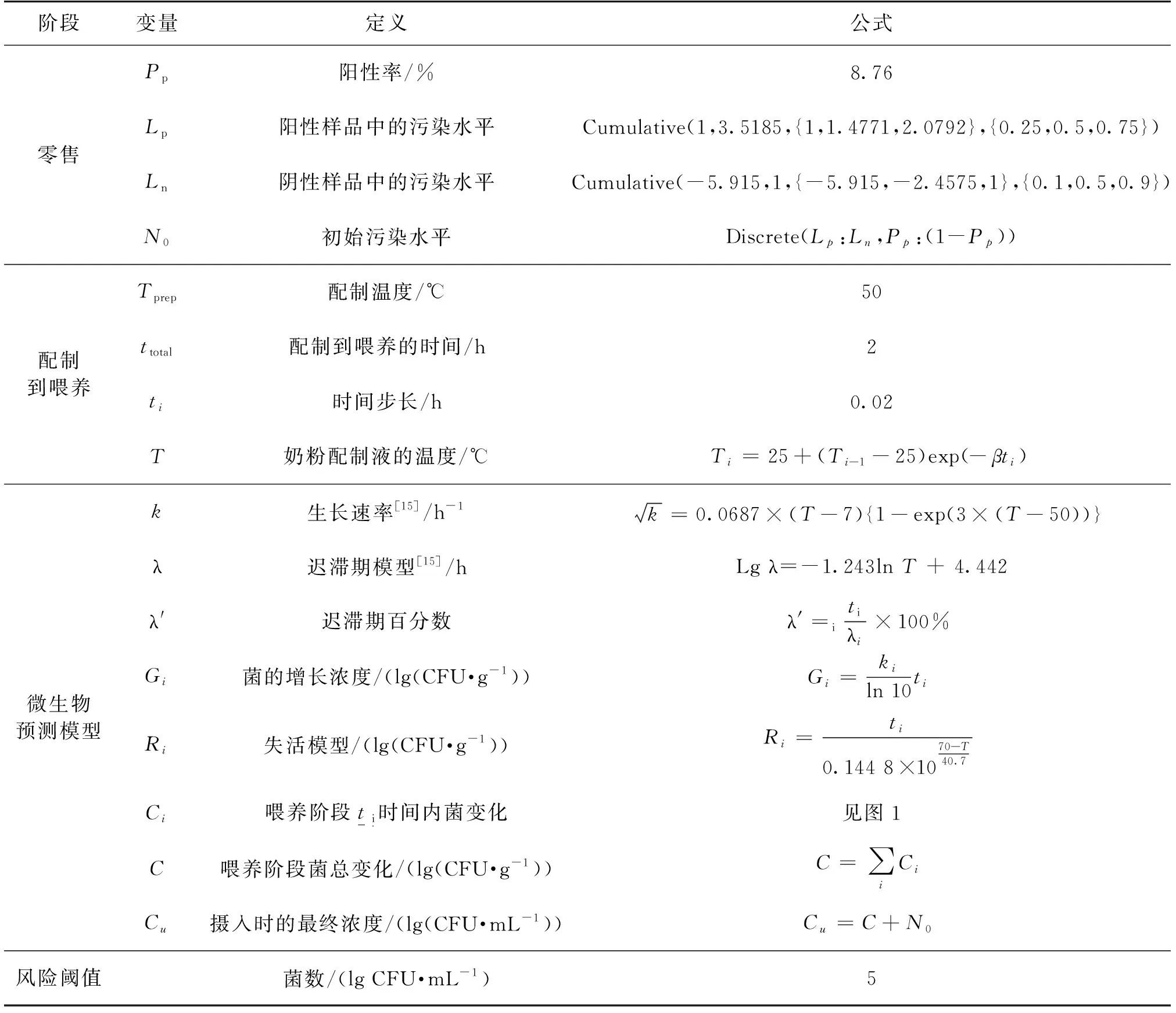

表1为婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的暴露评估模型各参数值及其定义和公式。

2 结果与讨论

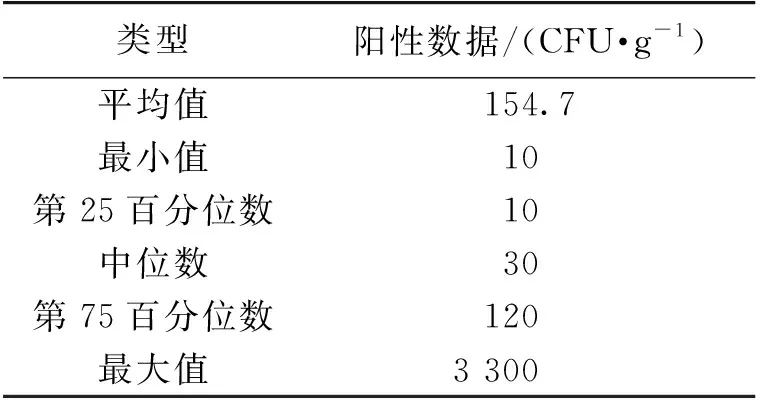

2.1 零售阶段婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的初始污染水平

本研究婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌检出率为8.76 %(240/2 875)。阳性数据污染水平见表2。由表2可知:本研究中婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌含量的平均值为154.7 CFU/g,最小值为10 CFU/g,最大值为3 300 CFU/g,中位数为30 CFU/g。

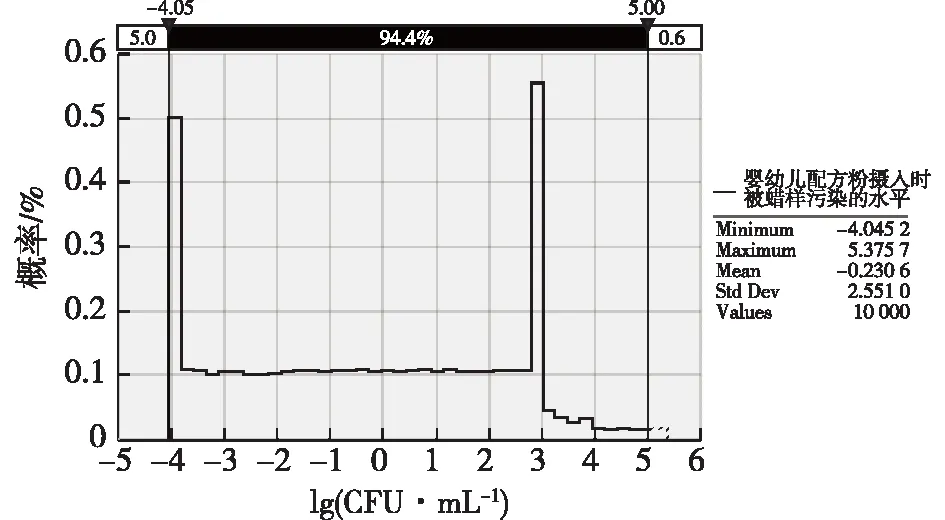

2.2 婴幼儿配方粉喂养时蜡样芽孢杆菌的最终污染水平

试验开展的调查数据显示:我国婴幼儿家庭最常使用的冲调温度为50 ℃。世界卫生组织建议婴幼儿配方粉从配制到喂养在2 h内完成[18],从而获得蜡样芽孢杆菌对数变化值为1 mL中 2.648 lg(CFU/mL)。本研究中蜡样芽孢杆菌的风险阈值,即引起消费者食物中毒的最低浓度设定为1 mL中 5 lg(CFU/mL)。通过概率分布描述蜡样芽孢杆菌的最终浓度分布见图2。由图2可知:摄入时婴幼儿配方粉溶液中蜡样芽孢杆菌量最低为1 mL中-4.045 2lg(CFU/mL),最高为5.3757 lg(CFU/mL),平均值为-0.230 6 lg(CFU/mL),估计在婴幼儿摄入时0.6%婴幼儿配方粉的最终浓度含有高于105(CFU/mL)的蜡样芽孢杆菌量。

表1 婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的暴露评估模型参数值

表2 零售阶段初始污染水平检测结果

图2 蜡样芽孢杆菌的最终浓度分布Fig.2 Probability distribution of final Bacillus cereus levels when PIF was prepared and ingested

3 结论

风险评估是风险管理的基础,而食品中微生物与化学评估的最大不同之处是微生物是活体,其含量在不断变化中。微生物在食品生产、储存、运输和消费环节仍处于生长变化过程中。因此,本研究在世界卫生组织关于婴幼儿配方粉中阪崎肠杆菌的风险评估模型的基础上,加入了蜡样芽孢杆菌的生长模型和失活模型,构建了婴幼儿配方粉中蜡样芽孢杆菌的暴露评估模型。

试验仍然存在一定的局限性,主要是未考虑蜡样芽孢杆菌作为产芽孢微生物,不同温度下芽孢的萌发与灭活对模型的影响。此外,试验所采用的监测数据量和调查数据量代表性不够,所选微生物预测模型和参数还存在一定的不确定性。未来的研究工作将结合芽孢的萌发与灭活,从暴露评估模型拓展到加工环节,利用建立的评估模型评价从加工到喂养环节进行不同的干预,从而全面评估其对降低风险的影响,提出更多有效的干预措施。

参考文献:

[1] 李莹,裴晓燕,杨大进,等.中国八省婴幼儿食品中蜡样芽孢杆菌污染状况研究[J].卫生研究,2014(3):435-438.

[2] 张伟伟,鲁绯,张金兰,等.食品中蜡样芽孢杆菌的研究进展[J].中国酿造,2010,29(5):1-4.

[3] 董庆利.蒸煮米饭中蜡样芽孢杆菌的定量暴露评估[J].食品科学,2013,34(21):306-310.

[4] 周帼萍,梁天光,丁淑娟.1986—2007年中国299起蜡样芽孢杆菌食物中毒案例分析[J].中国食品卫生杂志,2009,21(5):450-454.

[5] World Health Organization,Food and Agriculture Organization of the United Nations.MRA Series 6:Enterobactersakazakiiand other microorganisms in powdered infant formula.[R/OL].[2017-11-10].http:www.fao.org/3/a-y5502e.pdf.

[6] World Health Organization,Food and Agriculture Organization of the United Nations.MRA Series 10:EnterobactersakazakiiandSalmonellain powdered infant formula[R/OL].[2017-11-09].http:www.fao.org/3/a-a0707e.pdf.

[7] BAHK G J,TODD E C D,HONG C H,et al.Exposure assessment forBacilluscereusin ready-to-eat Kimbab selling at stores[J].Food Control,2007,18(6):682-688.

[8] PINA-PÉREZ M C,SILVA-ANGULO A B,RODRIGO D,et al.A preliminary exposure assessment model forBacilluscereuscells in a milk based beverage:evaluating high pressure processing and antimicrobial interventions[J].Food Control,2012,26(2):610-613.

[9] NOTERMANS S,DUFRENNE J,TEUNIS P,et al.A risk assessment study ofBacilluscereuspresent in pasteurized milk[J].Food Microbiol,1997,14(2):143-151.

[10] DAELMAN J,MEMBRÉ J M,JACXSENS L,et al.A quantitative microbiological exposure assessment model forBacilluscereusin REPFEDs[J].Int J Food Microbiol,2013,166(3):433-449.

[11] NAUTA M J,LITMAN S,BARKER G C,et al.A retail and consumer phase model for exposure assessment ofBacilluscereus[J].Int J Food Microbiol,2003,83(2):205-218.

[12] 杨大进,李宁.2014年国家食品污染及有害因素风险监测工作手册[M].北京:中国标准出版社,2014.

[13] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 4789.14—2014食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验[S].北京:中国标准出版社,2014:1-16.

[14] LUND B M,BAIRD-PARKER T C,GOULD G W.The microbiological safety and quality of food[M].Gaithersburg:Aspen Publishers Inc,2000:1727-1728.

[15] PAOLI G,HARTNETT E.Overview of a risk assessment model forEnterobactersakazakiiin powdered infant formula[R/OL].[2017-11-10].http:www.who.int/food safety/publications/micro/RA_Overview.pdf.

[16] MCMEEKIN T A,OLLEY J N,ROSS T,et al.Predictive microbiology:theory and application[M].Manufacturing Safety & Quality.Taunton:Research Studies Studies Press Ltd.,1993.

[17] 香港食物安全卫生署食物安全中心.食品微生物含量指引:一般即食食品及制定食品[S/OL].[2017-11-10].http:∥www.cfs.gov.hk/sc_chi/food_leg/files/food_leg_Microbilogical_Guidelines.for_c.pdf.

[18] 世界卫生组织,联合国粮农组织.安全制备、贮存和操作婴儿配方奶粉:指导原则[M/OL][2017-11-10].http:∥apps.who.int/ins/bitstream/10665/43659/3/9789245595410_chi.pdf.