基于问题学习 引领思维拔节

2018-06-07江苏省苏州市相城区黄桥实验小学俞红燕

江苏省苏州市相城区黄桥实验小学 俞红燕

问题是思维的起点,思维是数学的精华。数学课堂上,如何创设有挑战性的学习情境、塑造原汁原味的生活原型、提供自主学习的空间、给足质疑探究的时间,基于问题学习,静静聆听学生思维“拔节”之声呢?笔者结合自身课堂教学实例进行了有效的探索。

一、情境体验,激发问题——未成曲调先有情

课堂情境的创设是一节数学课的第一锤,也是激发学生学习兴趣的第一步。一个巧妙而又成功的情境,可以激发学习兴趣,能像金钥匙一般悄然开启学生的思维,让学生“不觉转入此中来”;同时又能创设一种各得其乐、情感交融的学习氛围,拉近师生间心与心交流的距离。正所谓“转轴拨弦三两声,未有曲调先有情”。

比如在学习苏教版三年级下册第一单元综合与实践活动《有趣的乘法计算》时,教师有意识地创设了以下两个问题情境:

第一个情境:出示□□×11= ____ ,让学生说一个任意的两位数,成为一道两位数乘11的算式。师生竞赛:老师用口算,同学们用竖式计算,只要有一个同学比老师算得快,就算你们赢,否则就算老师赢!(请班长用计算器计算来验证答案是否正确)18×11=198,24×11=264,53×11=583……几道题之后,学生惊讶:这也太快了,而且全都正确,厉害!学生产生疑惑:老师,你为什么算得这么快啊?强烈的探究欲望呼之欲出,有了探究方向的学习一定是事半功倍的。

第二个情境:请你先任意说一个两位数,老师再说一个两位数,我能立马算出这一题的答案,你们相信吗?师生互动,将学生又一次带入“最强大脑”的情境:22×28=616,35×35=1225,56×54=3024……学生产生探索动力:为什么老师又能算得又快又准呢?肯定也有规律。“这里又有什么规律呢?会不会仅仅只是巧合?你能继续举例验证吗?”教师不失时机地抛出同学们心中的疑问,引导学生深度探究,不仅获得了规律,更获得了探索规律的方法。

情境创设有法,但无定法,贵在得法。在瞄准教材的重点、难点的前提下,可以根据本班学生的心理特点、年龄特征、接受能力,灵活设计、巧妙应用,让导入敲在学生的心灵处,让情境融在学生的疑惑处,让问题启在矛盾的冲突处,让思维扬在知识的衔接处,学生的课堂探究便能进入佳境,学生的思维亦能节节攀升,从而迸发出迷人的火花。

二、生活原型,凸显问题——为有源头活水来

计算教学一直以来是老师们感到头痛的问题,实际问题的解决更是难上加难。用三步计算解决实际问题就是数与代数领域的一大重点和难点,这里包含的知识点很多:①在没有括号的算式里,既有乘除又有加减的运算顺序;②解决问题的一些策略和方法;③解决实际问题中的每一步算理等等。因此老师在教学时往往感觉无暇顾及。数学来源于生活,又回归生活,我们可以创设生活原型来突破这一知识点的教学。

课件创设秋游去超市购物的情境,出示一些食品的单价:如饼干(每包8元)、面包(每个12元)、蛋糕(每个25元)、脉动(每瓶6元)、矿泉水(每瓶3元)……

原型一:明天去秋游,你准备买哪些食品?能提一个数学问题吗?(让学生自由说说)

生1:我准备买1个蛋糕和1瓶脉动,一共要多少钱?

生2:我想买2个面包和一瓶矿泉水,一共要多少钱?

生3:我要买3包饼干和2瓶矿泉水,一共要多少钱?

从学生的秋游活动中抽象出数和简单的数量关系,算式“3×8+2×3”的生活原型是“我要买3包饼干和2瓶矿泉水,一共要多少钱?”这个生活原型与学生的生活息息相关,把计算教学和问题解决有机整合,使计算有理有据,优化组合,释放学生最大的计算能量,学生计算时自然而然会先算两个乘法,再算加法,将计算顺序自然而然地融入了解决问题中。这样处理,刚好处在了学生的“最近发展区”,“跳一跳,便能摘到果子”,为学生理解“先算乘法、再算加法”提供了支撑,收到了“为有源头活水来”的良好效果。

三、自主学习,解决问题——此时无声胜有声

“授人以鱼,仅供一饭之需;授人以渔,则终生受用不尽”,在行之有效的问题设计与教学策略的引导下,让学生逐步学会自主学习,实现可持续发展,是新课程改革之路越走越扎实、越行越坚定的一剂良方。

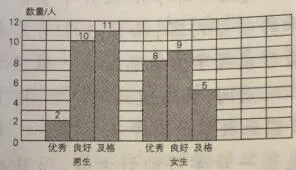

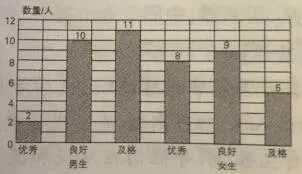

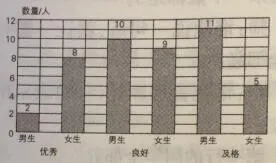

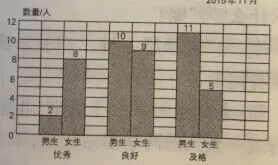

如在学习“复式条形统计图”时,书上呈现了3个问题:

(1)男生中,跳绳成绩哪个等级的人数最多? 哪两个等级的人数较为接近?女生呢?

(2)哪些等级男、女生人数差别较大? 哪个等级男、女生人数差别不大?

(3)从整体看,是男生的成绩好一些,还是女生的成绩好一些?

学生通过收集数据、用复式统计表和条形统计图整理数据等数学活动过程,感受到能解决当前问题,但需要同时看多张表格,显然,原来的单式条形统计图限制了统计活动的效率,于是,就产生了“复式条形统计图”的需要。

教师适时抛砖引玉:“你准备怎样把两张统计图合并为一张统计图呢?同桌之间先讨论一下,然后把你的创意画在作业纸上。”

五(1)班同学一分钟跳绳测试等级情况统计图2016年10月

五(1)班同学一分钟跳绳测试等级情况统计图2016年10月

五(1)班同学一分钟跳绳测试等级情况统计图2016年10月

五(1)班同学一分钟跳绳测试等级情况统计图2016年10月

教材呈现的“复式条形统计图”是静态的,如果仅仅呈现结果,就缺乏了知识的生成过程,学生很难从结果中体会出它的特点及创造性。于是,教师给足学生探究的时间和空间,鼓励学生充分发挥创造能力,把两张单式条形统计图合二为一,充分经历复式条形统计图的创造过程,进而在比较的过程中,优化与规范复式条形统计图的制作过程。此时无声胜有声,于无声处听惊雷,这是大师的智慧。

四、质疑探究,深化问题——柳暗花明又一村

比如学完苏教版三年级上册《长方形和正方形》这一单元后,教师设计了这样一道练习题:3个形状相同的、周长是32分米的小长方形正好能拼成一个大长方形,这个大长方形的周长是多少分米?

经尝试,让三年级的学生独立解决发现,大多数学生都是这样想的(见图1):先求出小长方形长与宽之和是32÷2=16(分米),还发现长是宽的3倍,那么16分米实际上是4条宽的长度,所以16÷4=4(分米)是宽,3×4=12(分米)是长,而这时候的长就是拼成的大正方形的边长,周长是12×4=48(分米),问题就迎刃而解了。

众所周知,教育的目的应该是让人不断提出问题、思考问题,不断探索,而后又产生新的疑问,解决新的问题,在解决新问题中又引发新的思考,如此循环往复,螺旋上升发展。而此时,教师应该思考:如何将学生的思维不断引向深入呢?于是引发问题,帮助学生的思考指明方向:还有更好的解题方法吗?

图1

图2

图3

上述的提示引起了学生的进一步思考(见图2):还是从小长方形入手,既然3宽=1长,那么就可以把它分成3个小正方形,32分米就成了小长方形外围2×3+2=8(条)边的周长,一条边长32÷8=4(分米)就是小长方形的宽,大正方形周长可以看成有12条这样的宽,即12×4=48(分米)。

“一定要先求出长方形的长和宽吗?能不能用长方形的周长直接求正方形的周长呢?”

当学生的既有经验不断地被挑战时,学生的创新思维不断被启发,从而拧开了思维的“闸门”(见图3):可以看成是3个小长方形拼成一个大正方形,合并的过程中少去了中间红色的4条边,只留下外围的4条边,而这就是大正方形的周长。因此,相当于把所有边的长度32×3=96(分米)平均分成了2份(外围1份、红色1份),即96÷2=48(分米)。

学生在教师精心预设的一系列障碍性问题的推动下,层层触碰知识的核心点,剥开了本题的表面现象,感受到“长方形的周长变成其他数字,解题过程不会有任何实质性的变化”这一本质,将学生的思维从外在的表层认识引领至深层的理性剖析。

基于问题的学习是师生在课堂中共同成长的过程,在“敢于提出问题——提出有学科价值的问题——聚焦核心问题研究——反思学习过程——质疑提出新问题”这一系列自构问题的解决中,学生思维拔节,感悟数学价值,发展综合学力,实现生命成长。