在计算教学中落实数学核心素养的思考

2018-05-29陆杰红

陆杰红

【摘要】本文论述计算教学运用多重直观、尊重学情、适时抽象、训练多样等策略,引发学生积极思考,进而理解算理、掌握算法,较好地落实学生数学核心素养的培养。

【关键词】小学数学 计算教学 核心素养 思考

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2018)03A-0102-02

长期以来,传统的计算教学存在着重算法轻算理、重运算技能轻数学思考、重运算准确率轻主体情感的误區,导致计算课十分枯燥,学生兴趣索然,教师“吃力不讨好”。学生在小学阶段要充分理解四则运算的定义,熟练掌握整数、小数、分数、百分数四则运算及混合运算,学会运用运算定律灵活、简便地进行计算。因此,如何在计算教学中培养数学核心素养,使学生在基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验方面得到较好的发展,是数学课堂教学面临的新问题。

笔者认为,以落实数学核心素养为导向的计算教学,应努力营造生动活泼、探索富于张力的课堂,运用多种教学策略激发学生学习的自主性和创造性。

一、多重直观,实现算理与算法的并重

在计算教学中,要做到让学生既掌握运算方法,又理解知识的来龙去脉,真正达到“知其然,知其所以然”,仅仅依赖单一的教学方式难以实现。实物直观、情境直观、几何直观是小学计算教学中最常用的方式,教师要善于创设教学情境,让学生理解算理,掌握算法。

如在教学人教版三年级上册《多位数乘一位数的笔算乘法》时,教师呈现了一个现实情境:学校大课间活动中各班级整齐列队,三(1)班每列11人,共4列,一共有多少人?有的学生依据已有的知识,用口算的方法列式计算:11+11+11+11=44;有的学生觉得这样计算太麻烦,提出用11×4。那么,这样的两位数乘一位数如何计算呢?

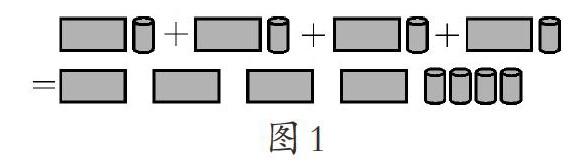

有的学生用口算乘法进行计算:1×4=4,10×4=40,40+4=44;有的学生则用数形结合的方式这样推算(如图1,一个长方形表示10,一个圆柱表示1):

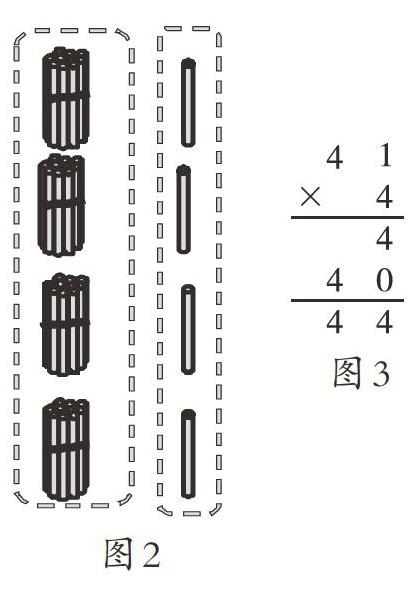

还有的学生则这样摆小棒(如图2),同样很容易看出11×4的结果就是44,教师及时利用这样的生成资源启发学生思考:如何将这种摆法转化成用竖式计算?学生很快得出了乘法竖式的雏形(图3)。

这样教学,由看得见的操作到形成抽象的乘法竖式的模型,遵循了小学生由具体形象思维向抽象逻辑思维发展的特点,学生在逐步深化的过程中深刻地理解了乘法竖式中多个单位概念结构的来龙去脉。

二、尊重学情,促进个性化的思考

尊重学情即是研究学生的“学”,并以此为依据调整和改进教师的“教”。不同的学生,其认知习惯、认知风格和认知能力是不一样的,尊重学情,就要尊重学生的个性化学习,这样才有利于形成民主和谐的课堂氛围,有助于暴露学生真实的思维过程。

例如在教学一年级上册《9加几》时,教师给学生提供了小棒、图画纸等学具,95%以上的学生都选择了用摆小棒的方式计算“9+4”,大致有以下几种情形:一是大部分学生利用“凑十法”计算得到13根。二是用数数的方法:有些学生把9根小棒和4根小棒合起来,再从头数到13;有个别学生则简化了“9”的数数过程,直接从9开始,往后数4个数。不过,也有少数学生选用了画图的方式计算“9加几”,他们有的画圆圈,有的画水果,这也与小学生喜欢画画有关。教师了解学情之后,一一让学生展示不同的算法,然后再让他们评一评哪种方法更简便。学生对比之后发现“凑十法”比其他方法更简便,原先不选择“凑十法”的学生也开始理解并愉快地接受了这一算法。

三、适时抽象,倡导基于操作的逐步深化

新课程理念下的计算教学,教师为学生提供了很多动手实践的机会,但有时会把握不准动手操作实践的“度”,重实物操作而轻抽象概括,导致学生对新知的理解不够深刻。如某教师在教学“9加几”时,在学生通过实物操作已经初步感知算法的基础上,仍让学生动手摆小棒计算9+2,9+3,9+5,9+6,9+7,9+8,9+9,如此反复地操作,虽然让学生巩固了“凑十法”,但却失去了发展学生抽象思维的良机。计算教学应让学生经历实物操作—表象操作—符号操作这三个过程,在此课例中,教师应在实物操作的基础上,让学生回忆并用语言表达计算的过程,在头脑中形成表象,再经历9+的符号化过程。这样,学生的抽象思维就能逐步深化。

四、训练多样,构建课堂练习的新样式

运算能力与空间想象能力、逻辑思维能力是中小学生数学能力的基本内容,也是培养学生数学核心素养中重点培养的十大能力之一。《义务教育数学课程标准》(2011年版)指出:在数学课程中,应当注重发展学生的数感、符号意识、空间观念、几何直观、数据分析观念、运算能力、推理能力、模型思想、应用意识和创新意识。运算能力的发展要经历三个阶段:一是层层理解掌握运算知识,二是逐步训练形成运算技能,三是综合训练形成运算能力。可见,运算能力的培养离不开一定量的计算训练。但一节课如果只是让学生至始至终埋头演算,学生会觉得枯燥无味。教师应根据小学生活泼好动的年龄特点,精心设计练习环节,内容与形式要新颖。因此,计算内容的选择应既体现基础性、层次性、挑战性,做到口算训练与笔算训练相结合,基础性训练与发展性训练相结合,单项训练与综合训练相结合;而形式的设计则要体现自主、扎实、有趣,做到个人练习与小组互评相结合、动手操作与课件演示相结合、静态练习与游戏活动练习相结合,这样才能满足学生“寓学于乐”的情感需求,调动学生的积极性和主动性。

核心素养下的计算教学对教师提出了更高的要求,选择恰当的教学策略,能够促使学生自主地探索算法、准确地理解算理,会正确、灵活地运算,优化计算方法,实现由运算知识和技能向运算能力的转化。

(责编 林 剑)