入境得意出境取法

——由《半截蜡烛》引发的小说类文本教学思考

2018-04-25杨乃国

杨乃国

绝大多数学生喜欢阅读小说,大概是因为小说距离我们的真实生活最近。其诉诸笔端的人物形象、故事情节以及环境铺陈,无不留有生活的印记,最能引发人的情感共鸣。以教材文本形式出现的小说,不仅保留了小说的体裁特点,更明晰了文本的价值取向。

小说类文本《半截蜡烛》以第二次世界大战为背景,叙述了参与秘密情报传递工作的伯诺德夫人母子三人与突然闯入的德国军官斗智斗勇,巧妙周旋,并最终保全情报站的故事。从文本的价值取向看,文本着力表现人物从容镇定、机智勇敢和强烈的爱国主义精神。从小说的文体体式看,文章跌宕起伏的情节、言不由衷的对话、颇具特色的心理描写,无疑是文本最为鲜亮的特点。

教学这类文体,我们既要进入情境,在情境中近距离感知人物,以求得意——悟得文本的教学价值;又要跳出情境,与文字保持适当的距离,以期取法——获取表达的言语秘妙。

一、入境体悟,直抵人物内心

小说类文本最引人入胜的地方莫过于紧张跌宕的情节和个性鲜明的人物形象。这些情节和人物糅合在一起,构成了我们所谓的语境。阅读此类文本,首要的便是引导学生走进语境,感受情节发展的内在逻辑,并在情节的推进过程中,借助人物的行为细节,揣摩人物的特点。

1.境中生情

任何情感的生成,脱离了具体的语境,都是虚空且肤浅的。尤其情节性强,人物特点鲜明的小说,更是如此。《半截蜡烛》以蜡烛的命运为线索,经营结构,文章一波三折,跌宕起伏。教学中,教师可以围绕“蜡烛的命运变化”这一明线,引导学生走进文本创设的情境,体会人物心情的变化,并由此投射到读者的心理。如,我们可以进行这样三个层次的阅读:

(1)德国军官和伯诺德一家是怎样争夺蜡烛的?

(2)伴随蜡烛的命运,人物的心情又经历了怎样的变化?

(3)置身于蜡烛的争夺中,我们的心情如何?

小说对人物情绪的变化言之甚少,而教师要引导学生更深入地走进人物内心,准确把握小说中人物的情绪变化,以己身体察他境。

2.境中炼智

小说中人物的内心往往隐秘且复杂。它需要读者进入情境,自外而内,在文字的细微处甄别体味。《半截蜡烛》中,小说主要通过对话来表现人物的机智勇敢。因此在教学时,我抓住人物对话,在反复练读的基础上,让学生走进情境,体味人物语言及相关细节,进而把握人物特点:

(1)伯诺德一家与德军周旋,出现了几次对话描写,分别写了什么?

(2)伯诺德一家分别用什么借口与德军周旋?你觉得这些借口好吗?

(3)最终谁获得了成功?你觉得她为什么会成功?

在品读杰奎琳的语言时,教师可以引导学生关注“娇声”:找几个同学来读一读、比一比,看谁的话更“娇声”;提问:“杰奎琳为什么要‘娇声’地说?”“‘司令官先生’。大家看看他的军衔——‘少校’,少校也就是我们现在的营级干部,‘司令’一般是军长以上的干部。明明是个小小的营级军官,杰奎琳为什么要叫他‘司令官’先生?”

很显然,如果读者不进入情境,很多细节就会被忽略,但在我们品读文字时,正是这些细节得以让人物的特点充分体现。因此,走进情境,抓住人物的细节描写反复揣摩,生成的不仅是文本人物的品性,还有学生对于言语品悟的智慧。

二、出境比照,获取表达秘妙

“自觉地与文本保持一定的距离”,“其目的是为了保护语文教学对言语表达方式而非内容的重视”。关注文体教学,其核心是对文体独特表达方式的关注。能否洞察小说的表达秘妙,我们得跳出小说创设的情境来进行审视。“不识庐山真面目”的“真”,是因为过度沉浸其中。

1.境外“把脉”

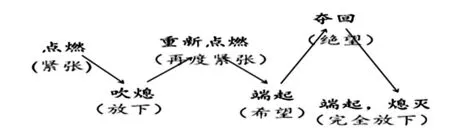

这里的“把脉”是指对文章情节发展的梳理,感受情节设计的妙处。情节是小说类文本的重要架构。要领略其要义,就必须跳出情境,以客观、冷静的视角进行审视。以《半截蜡烛》为例,小说以蜡烛的争夺为明线,以人物的心情变化为暗线,一波三折,扣人心弦。置身其中,我们只能感受情节的紧张,却不能领悟营造紧张情节的表达技巧。实际上,我们可以抽离情节之外,关注它的发展节点,这样,我们就可以绘出如下情节发展图:

沿着箭头所示,学生一目了然:何为情节的一波三折。在此基础上,我们还可以引导学生观察蜡烛的变化——越来越短,人物的出场顺序——年龄越来越小,情节的紧张跌宕跃然纸上。这样的教学设计,需要教师能够和文本保持一定的距离,这样,更能帮助学生厘清文章的脉络,理解文章结构的精妙。

2.境外“问道”

就表达而言,小说之“道”,在于如何设计情节、如何表现人物、如何描写环境等。其中又以人物表现为重中之重。通常的处理方法是通过人物描写去分析人物形象,总结人物特点,这是境中人,却非人之“道”。发现人之“道”,需要从境中走出,关注文字本身。《半截蜡烛》中有这样两处人物心理描写:

(1)伯诺德夫人知道,万一蜡烛燃烧到金属管就会自动熄灭,秘密就会暴露,情报站就会遭到破坏,同时也意味着自己一家三口生命的结束。

(2)烛焰摇曳,发出微弱的光。此时此刻,它仿佛成了屋子里最可怕的东西。伯诺德夫人的心提到了嗓子眼儿上,她似乎感到德军那几双恶狼般的眼睛正盯在越来越短的蜡烛上。

同样都在描写人物心理,同样都表现人物内心的紧张,但当我们把它们放在一起进行比较时,就会发现,它们在表现方式上还是有所不同的:前者以排比的手法,着力于表现人物内心的焦急,后者则通过环境的描写,衬托人物内心的绝望。通过文字的比较,小说描写人物的表达技巧变得更为浅显易懂。

三、境中造境,锻炼言语智慧

关注文体教学的终极目标,是熟练运用经由文本获取的言语智慧。课堂教学,不仅需要获取表达秘妙、生成文本语境,更应该成为学生语言实践的场所。小说,是叙事性文本语言表达的典范,其间有很多学生容易把握的表达技巧,这些表达技巧必须借助一定的情境进行反复练习方能成为一种技能,甚至形成表达风格。基于这样的认识,很多教师喜欢境外造境,给学生提供言语锻炼的机会。这样的设计固然可取,但容易让学生游离文本之外,也缺少必要的情感积淀。其实我们完全可以境中造境,借助习得的表达秘妙和累积的情感因素,进行言语锻炼,从而更大程度上满足学生创作的欲望。《半截蜡烛》中,文本借助各种冲突推进情节发展,形成一波三折的走势。而其中冲突的形成,源于作者制造的一个个意外。例如:“轻松的心情没有持续多久,那位中尉又把冒着青烟的烛芯重新点燃。‘晚上这么黑,多点支小蜡烛也好嘛’。”这是一个意外,正是因为这个意外,引发了蜡烛的再次被点燃,危机再起,故事得以延续。文章中这样的意外还有几处。其中结尾处“正当她踏上最后一级楼梯时,蜡烛熄灭了”,我们可以看作是事情险而又险地获得圆满,也可以把它当作又一次意外——蜡烛偏偏在这个时候熄灭。那么,我们就可以进行这样的教学设计:当这个意外发生时,故事又会怎样发展呢?仿照本文的语言风格,请你接着把故事写下去。在这种情境中把表达秘妙转化为新的文字,必然是学生乐见的,也更容易让学生形成某种表达的偏好。

从文体教学的角度出发,小说类文本,需要我们既能入境,又能出境。境里境外自如游走,方能窥得全貌。