我国英语学习者中国文化失语现象实证分析

2018-04-12贺双燕

贺双燕

(云南大学,云南 丽江 674100)

一、引言

文化的定义林林总总,其分类也众说纷纭,莫衷一是。爱德华泰勒在《原始文化》中,把文化定义为:“文化是一个复杂的总体,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及人类在社会里所得到的一切能力与习惯”[1]。《辞海》中的文化:广义的文化指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和;狭义的文化是社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构[2]。出于外语教学的考虑,文秋芳(2016)提出文化分为以语言为载体的文化(languature)和不以语言为载体的文化(non-languature);前者指用语言传播的各种政治、历史、军事、文化、科技知识、传统、信念等;后者指不需要语言为中介的文化,例如建筑、图画、音乐、服饰、食品等[3]。外语教学中的文化教学,难以面面俱到,但与语言教学关系更密切的无疑是以语言为载体的文化。

失语症(aphasia)源于医学术语,是指由于受伤或疾病引起的大脑损伤而导致思想表达能力、口语及书面语理解能力的部分或全部缺失。改革开放以来,伴随着中西文化思想交流的增多,在西方强势文化的冲击下,我国自身的文化体系受到前所未有的严峻挑战,在如此背景下,在人文领域的“失语症”应运而生。“失语症”一词在我国最早与文化的联姻出现在文学领域。1990年,黄浩在“文学失语症——新小说‘语言革命’批判”中率先用“失语症”来描述中国新小说面临的语言困境[4]。此后,文学界学者就失语展开了热烈讨论,如唐跃和谭学纯、夏中义、曹顺庆等。随着“失语症”逐渐成为学界关注的焦点之一,外语界学者在外语教学中也意识到了“中国文化失语”现象,进行了一系列关于外语教学中中国文化失语的研究,涉及现状探讨及其影响、原因分析、缓解失语对策探求等:

对中国文化失语的探讨,宏观笼统研究居多,微观具体分析占少。陆魁秋(1999)调查英语专业三年级学生的中国文化常识知识并发现学生的中国文化常识非常匮乏[5];从丛(2000)以我国英语教学的已有成就和改革开篇,明确提出我国英语教学中的“中国文化失语”现象[6]。张友平(2003)重新审视了“文化导入”,针对我国英语教师文化素质悬殊、思想转变滞后、中国文化缺失等问题提出对策[7];肖萌(2015)就在高校英语专业中开设中国传统文化课程提出两条途径[8]。刘晖、兰应飞(2016)梳理了两岸通识教育课程发展的历史和现状后,以台湾屏东大学和广州大学为例,比较了两岸大学的通识课程体系,反映出大陆通识教育课程设置中存在中国文化失语现象[9]。

纵观对中国文化失语的探讨,少有学者从文化分类出发,针对性地分析高校英语学习者中国文化失语的具体情况。文章基于前人的研究,参考文秋芳对文化做出的分类,在以语言为载体的文化范畴内,解析高校英语学习者中国文化失语的具体情况。

二、研究设计

1.研究问题

(1)高校英语学习者的中国文化知识与中国文化输出能力是否存在失语?若存在,失语是否显著?

(2)不同水平的学习者,其对中国文化知识的掌握是否有差异?若有,差异是否显著?

(3)中国文化知识对中国文化输出能力是否有影响?若有,影响是否显著?语言水平对用英语输出中国文化的能力是否有影响?若有,影响是否显著?

2.研究对象

本研究以云南某本科院校英语专业的学生62人和教师30人为受试,详见表0-0。测试发出98份,回收有效试题95份,有效率为96.94%。全部受试的平均年龄为25。教师组的平均年龄为33,受试教师全部为青年教师。根据英语水平,将受试分为:低水平组(TEM4,TEM8均未过的二年级学生);中水平组(已过TEM4的四年级学生)和高水平组(已过TEM8的教师)。

表0-0 受试分组

3.研究方法与过程

本研究采用测试方法来收集研究所需数据。统计软件为SPSS21.0。描述性统计和卡方检验分析受试者的测试总成绩,单因素方差分析法分析不同英语水平学习者在中国文化知识上是否有差异;多因素方差分析法解读中国文化知识与二语水平对中国文化输出能力是否有影响。

测试考察学习者对中国文化知识的掌握情况和用英语输出中国文化的能力。文章在以语言为载体的文化框架内,考查高校英语学习者的中国文化知识掌握情况及其用英语输出中国文化的能力。测试分为两部分,共95分。第一部分检测中国文化知识,分客观题和主观题,涵盖主要以语言为载体的中国文化的8方面,55分。其中,客观选择类包括7方面:历史、文学、地理、传统、科技、政治及哲学,每个方面5题,每题1分,共35分;主观作答类测试汉字、汉语知识,20分。主观部分的5个题型及分值分别为:给汉字注音4分、根据读音写词语4分、成语解释连线4分、对歇后语4分、句法分析4分。第二部分考查用英语输出中国文化的能力,主观题,40分。针对中国文化的特色词汇短句,涉及汉英和英汉互译。用汉语翻译英语表达的中国文化特色词汇和短句,20分:词汇10个,1分/个;短句5个,2分/句。用英语翻译中国文化特色词汇和短句,20分:词汇10个,1分/个;短句5个,2分/句。此二部分的中国文化特色词汇和短句不重复,在以语言为载体的文化框架下,涵盖中国文化知识测试中的历史、文学、地理、传统、科技、政治及哲学7方面。测试和答案参考了以下书目:《中国文化精神》[10](150-181)、《中国传统文化十五讲》[11](101-110)、《中国古代文化常识》[12](93-105)、《旅游英语》[13](304-335)、《中国人的民俗世界》[14](131-22)、《中国与英美国家习俗文化比较》[15]101-109、《学生成语字典》[16](17-745)。测试要求学生独立完成,不得使用任何通讯工具或参考书,时间为60分钟,此试题正式使用前选取了该校英语专业二年级的1个班进行了预测。

三、测试结果与分析

1.不同水平英语学习者的测试总成绩分析。

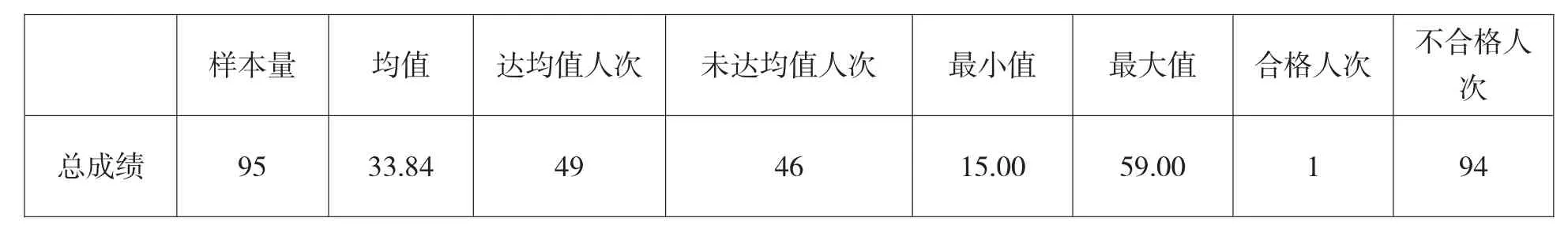

测试满分为95,57分合格。表1-1显示测试的平均成绩为:33.84分;95名受试,其中46人的中国文化知识与中国文化输出能力未达平均值;最低分15分,最高59分;合格1人,不合格94人。图1为不同水平组测试成绩的均值:教师组为32.8分,四年级组为34.094分,二年级组为34.545分。表1-2中的P=0.000,说明中国文化失语情况极其显著,高校英语学习者在中国文化知识储备及中国文化输出能力上,有严重的失语情况。

表1-1 总成绩分析

2.不同水平学习者对中国文化知识的掌握情况分析。

(1)不同水平组在中国文化知识整体上的比较。

表2-1显示,中国文化知识部分的成绩均值为:第2组为26.94分,第1组为26分,第3组为22.67分;三个组的均值为25.26分。中国文化知识成绩的正态分析结果中,P值均大于0.05(表2-2),因此,中国文化知识部分的成绩符合正态分布。

表1-2 卡方检验统计量表

表2-1 描述统计

表2-2 正态测试

表2-3中Levene方差齐性检验的P值=0.3425,则样本数据之间的方差为齐次的。表2-4为方差齐性检验的结果,组间平方和的F值为5.913,相应的P=0.04,因此,认为不同英语水平组在中国文化知识部分存在显著性差异;线性形式的趋势检验结果,组间变异被英语水平所能解释的部分是166.075,被其他因素解释的有143.804,组间变异被英语水平所能解释的部分不显著。表2-5显示:教师组与二年级组、四年级组的中国文化知识成绩均值差明显,二年级组的和四年级组的中国文化知识均值差不明显。

表2-3 方差同质性检验

表2-4 单因素方差分析

(2)中国文化知识各部分上的比较。

表2-6方差同质性检验的结果显示,历史部分的Levene方差齐性检验P=0.724,则不同水平组在历史部分的方差为齐次;同理,文学、地理、习俗、科技、政治、哲学部分的Levene方差齐性检验P值均大于0.05,由此认为,不同水平组在文学、地理、习俗、科技、政治、哲学部分的方差为齐次。表2-7单因素方差分析结果显示,历史部分的组间平方和F对应的P=0.095,因此,不同水平组在中国文化知识中历史部分的成绩无显著性差异。同理,不同水平组在文学、地理、习俗、科技、政治、哲学部分的组间平方和F对应的P值均大于0.05,因此,不同水平组在中国文化知识中文学、地理、习俗、科技、政治、哲学部分的成绩无显著性差异。

表2-5 多重比较

表2-6 方差同质性检验

表2-7 ANOVA

表2-8中Levene方差齐性检验的P值=0.877,因此,不同水平组在中国文化知识中的汉字语言知识部分,方差为齐次。表2-9的结果显示,组间平方和的F值为20.33,对应的P=0.000,因此,不同水平组在中国文化知识中汉字语言知识的成绩存在极显著的差异。

表2-8 方差同质性检验

表2-9 ANOVA

在以语言为载体的文化范畴中,综合不同水平组在中国文化知识整体上、和在中国文化知识各部分上的比较,可得出:不同水平的英语学习者在中国文化知识整体上的失语存在显著差异;通过分析主要以语言为载体文化范畴中的八个中国文化层面,发现此差异体现在汉字语言知识上,在历史、文学、地理、习俗、科技、政治、哲学七个部分上,不存在显著性差异。在多重比较中,对汉字语言知识进行多重比较所得的结果与在中国文化知识整体上的结果一致,教师组与大二年级组、大四年级组的中国文化知识整体比较上存在显著差异,且这一显著差异体现在汉字语言知识上;大二年级组和大四年级组在汉字语言知识部分不存在显著差异,因此,两学生组在中国文化知识整体上未呈现显著差异。

3.中国文化知识和英语水平对中国文化输出能力的影响分析。

表3-1为主要的因子列表,给出两个因子变量的各个水平及每个水平上的观测值数目。表3-2为因变量在各因素下的描述性统计,从中可得到不同英语水平和中国文化知识水平的中国文化输出能力的均值、标准差及样本观察值数目。表3-3为中国文化输出能力在二因素水平下的误差方差的Levene检验结果。检验的零假设是:在所有组中因变量的误差方差均相等。检验的P=0.041,因此认为中国文化输出能力在二因素水平下的误差方差不相等。在多因素方差分析中,对方差齐性的要求不严格,可进行双因素方差分析。

表3-1 主体间因子

表3-2 描述统计

表3-3 误差方差的齐性Levene’s检验a

从表3-4给出整个模型的F统计量为2.11,P=0.43,此方差分析模型是显著的。但判决系数仅为0.164,说明中国文化输出能力的变异能被“英语水平”和“中国文化知识水平”解释的部分只有16.4%。其中,英语水平和中国文化知识水平对中国文化输出能力均有显著性影响(P=0.003,P=0.016)。“但英语水平*中国文化知识水平”对中国文化输出能力无显著影响。

表3-4 主体间效应的检验

四、讨论

在主要以语言为载体的文化范畴内,高校英语学习者的中国文化失语显著,用英语输出中国文化的能力待提高。对中国文化知识的掌握上,不同水平学习者间存在显著差异。差异主要存于教师组和两个学生组间,而两个学生组间的差异不明显;对中国文化知识的8个层面进行逐一分析,得出教师组与两个学生组在中国文化知识模块的显著差异体现在汉字语言知识部分。

中国文化失语的出现有内外成因。因我国高校英语教育中长期以来偏重目的语和目的语文化教学,忽略汉语和中国文化传授——教学大纲、教学目标、课程设置、教材内容、教学方法,也涉及英语教师自身的知识层次结构等,在外因分析上已达成共识,如曾洪伟(2006)、肖龙福(2010)、冯春波(2011)、谭苏艳(2014)、李玺(2015)等。此外,还有讨论相对较少的内在因素。二语对一语的逆向迁移作用、学习者对中国英语变体的接受度等心理机制等。二语的学习会对一语产生逆向迁移作用,致使一语在某些层面(词汇、句法、语用等)出现一定的蜕化现象,尤其在二语习得初期[17-19];整体上英语使用者对“中国英语”的理解度大于接受度,对词汇层面的中国英语变体更为接受,但相对不接受句法和语用语篇层面的变体形式[20],因此,对中国英语的感知及态度倾向这一内在心理机制,也会促使中国文化失语的形成、影响中国文化的输出。

针对英语教学中的中国文化失语症,先厘清脉络,再对症下药。除大纲、课程、教材、教法、教师等外在条件的改革和提升外,在主要以语言为载体的文化范畴内,加大汉语语言知识和中国文化在教学中的比重,引导学习者认识和减小二语对一语的逆向迁移作用,同时加强“中国英语”作为中国文化输出工具的教学,引导学习者认同中国英语变体——“中国英语”作为世界英语的一员。

五、结语

研究在主要以语言为载体的文化范畴内,对中国文化失语进行了实证分析,结果发现:在语言为载体的文化范畴内,学习者的中国文化失语显著;教师组的与两学生组间在中国文化知识模块有显著差异,差异体现在汉字语言知识上;英语水平和中国文化知识水平对中国文化输出能力有显著影响。这对在高校英语教学中,有针对有侧重地加强汉语知识和中国文化教育、培养中国文化输出能力提供直接证据。

参考文献:

[1]EdwardTylor.原始文化[M].连树声.译.桂林:广西师范大学出版社,2005:1.

[2]翟文明,李治威.现代汉语辞海[M].北京:光明日报出版社,2002:1216.

[3]文秋芳.在英语通用语背景下重新认识语言与文化的关系[J].外语教学理论与实践,2016(2):1-7.

[4]黄浩.文学失语症——新小说“语言革命”批判[J].文学评论,1990(2):36-46.

[5]陆魁秋.主体文化与交际能力[J].外语与外语教学,1999(5):20-22.

[6]从丛.“中国文化失语”:我国英语教学的缺陷[N].光明日报,2000(10).

[7]张友平.对语言教学与文化教学的再认识[J].外语界,2003(3):41-48.

[8]肖萌.寓中国传统文化于高校英语专业教学中的路径分析[J].当代教育科学,2015(23):19-22.

[9]刘晖,兰应飞.两岸高等学校通识教育课程比较——以屏东大学和广州大学为例[J].高教探索,2016(2):40-46.

[10]张岱年,程宜山.中国文化精神[M].北京:北京大学出版社,2015:150-181.

[11]龚鹏程.中国传统文化十五讲[M].北京:北京大学出版社,2015:101-110.

[12]王力.中国古代文化常识[M].北京:北京联合出版社,2015:95-105.

[13]唐飞,乔忠良.旅游英语[M].大连:东北财经大学出版社,1997:304-335.

[14]蒯大申,祁红.中国人的民俗世界[M].彭颖译.合肥:安徽文艺出版社,2009:131-229.

[15]王德华.中国与英美国家习俗文化比较[M].杭州:浙江大学出版社,2013:101-109.

[16]开心辞书研究中心.学生成语词典M].兰州:甘肃教育出版社,2015:17-745.

[17]Altenberg,E.Assessing First Language Vulnerability to Attrition[A].In H.Seliger&R.Vago(eds.).First Language Attrition[C].Cambridge:Cambridge University Press.1991:189-206.

[18]Cook,V.Transfer from L2 to L1[R].Paper presented at the Annual AAAL Conference,Stamford,CT,1999.

[19]Cook,V.Effects of the Second Language on the First[M].Clevedon:Multilingual Matters.2003b:1-28.

[20]薛芬,贺双燕.语言态度影响中国文化失语症的实证研究[J].外国语文研究,2017(3):19-28.