《流水》琴谱版本梳理及其艺术特征

2018-03-26崔灏晨

崔灏晨

“高山流水”的典故,最早见于《列子·汤问篇》:“伯牙善鼓琴,钟子期善听,伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:‘善哉,巍巍兮若泰山!’,志在流水,钟子期曰:‘善哉,洋洋兮若江河!’。伯牙所念钟子期必得之。”[1]伯牙鼓琴,子期总能听出伯牙心中想表达的内容,两人视彼此为知己,相互珍视。子期死后,伯牙终生不再弹琴。《吕氏春秋》《韩诗外传》等都记载了这个故事。此后刘勰在《文心雕龙·知音篇》中提道:“知音其难哉!音实难知,知实难逢,逢其知音,千载其一乎!”[2]琴曲《高山流水》是否为伯牙所作,目前尚难以做出准确的判断,就现有的资料而言,在南北朝时的诗句中,已透露出文人演奏《流水》的信息,如后魏温子升《春日临池》:“莫知《流水》曲,谁辨游鱼心”,陈江总《侍宴赋得起坐弹鸣琴》:“罕有知音者,空劳《流水》声”,等等,据此可推断,至少《流水》在汉魏六朝已是一部流行于世的作品。

明朝藩王与士大夫喜好听琴藏琴、追随古韵,再加上印刷技术的进步,出版印刷事业空前活跃,古琴艺术得到进一步发展。明宪宗能琴名冠一时,御制“洛象式”古琴,形制新颖,颇有特色;明藩王对古琴曲进行辑录,贡献十分突出,如朱权整理的《神奇秘谱》保存了大量宋代以前的琴曲,带动了琴学的发展。从嘉靖末年开始,平均每三四年就有一部新的琴谱专集问世。现存明代刊传的谱集有四十多种,绝大多数是在这一时期编印的。清代,文人雅士专心于琴学研究和琴曲的编辑整理,在明代的基础上,出现了众多琴派和琴谱集。明清以来各琴派所编辑的曲谱中,多家收录了《流水》一曲,出于不同的审美旨趣,《流水》在指法、段落、句式等方面均存在差异。本文试对其中可归类于系统的三十四种《流水》曲谱的版本进行比对,从中梳理出琴曲《流水》的传承脉络。

一、《流水》的版本系统

由于琴人审美好尚的不同、认知的差异、琴派传习的区别等,对琴谱的编选角度也是多元丰富的,如明藩王朱权的《神奇秘谱》、汪芝的《西麓堂琴统》便以搜集古谱为主;谢琳的《太古遗音》、杨表正的《重修真传琴谱》以琴歌为乐;张孔山的《天闻阁琴谱》以高雅为趣。所以不同的谱本对琴曲有着不同的收录意向,这也使得琴曲的版本纷繁复杂。笔者对《存见古琴曲谱辑览》以及《琴曲集成》进行系统整理后,发现现存琴谱中有40个谱本收录了《流水》,共41个版本。通过对明清以来刊行的琴谱梳理,可以发现经过历代琴人的不断艺术加工,现存《流水》版本或多或少存在差别,如果将其进一步整理,可归纳出五个传谱系统,清晰地反映出《流水》一曲发展的脉络和不同时期琴曲的特点,有助于加深我们对琴谱和琴曲的理解。

(一)以《神奇秘谱》为底本发展的琴谱系统

《神奇秘谱》中,《流水》收录于上卷《太古神品》,是现存可见最早的《流水》曲谱。此曲的琴曲内涵和段落演变参看《高山》的解题:

臞仙曰:“《高山》、《流水》二曲,本只一曲。初志在乎高山言仁者乐山之意,后志在乎流水言志者乐水之意。至唐分为两曲,不分段数;至宋分《高山》为四段,《流水》为八段。”按琴史列子云:“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙志在高山,钟子期曰:‘巍巍乎若泰山’;伯牙志在流水,钟子期曰:‘洋洋乎若江海’。伯牙所念子期心明。伯牙曰:‘善哉,子之心而与吾心同。’子期既死,伯牙绝弦,终身不复鼓琴也。故有高山流水之曲。”[3]120

由此可见,《流水》本不是一首单独的曲目,而是《高山流水》中的后半部分,唐代时分为两曲,宋代时分为《高山》四段、《流水》八段。

《神奇秘谱》收录的《流水》,不标句读,也不分段落,如自序中所说:“上卷太古神品一十六曲,乃太古之操,昔人不传之秘,故无句点。”[3]107朱权解释说“恐有讹谬,宁可不妄加标点”[3]107,仅将左手指法“注”特别标出,而“绰”极少,这意味着在较早的琴曲中,左手的按音更多是直接按在徽位上的,而较少加绰注的修饰。相较而言右手的指法较为丰富,常用“打”“摘”“蠲”等表现水声,散音指法在琴曲中占有相当一部分比重,这种注重右手指法而形成的“声多韵少”正是早期琴曲的本色,体现着古曲的朴实无华。当然《神奇秘谱》还处于减字谱的早期阶段,保留了不少文字谱的痕迹,许多常用符号也没有后世那样规范。

以《神奇秘谱》为底本发展的第一个系统,包括《风宣玄品》《太音传习》《玉桐琴谱》《藏春坞琴谱》。前两种谱本,直接收录了《神奇秘谱》本中的《流水》,后两种谱本则在《流水》的指法与段落上,有所增改变化(见表1)。

表1 以《神奇秘谱》为底本发展的谱本系统梳理

序号琴谱名称年份编撰者分段1《神奇秘谱》1425年朱权不分段2《风宣玄品》1539年朱厚爝不分段增加了句读3《太音传习》1552年李仁不分段增加了句读4《玉桐琴谱》1589年张进朝八段5《藏春坞琴谱》1602年郝宁八段

《风宣玄品》由明徽藩朱厚爝辑刊,是当时流传琴曲的一个校订本。此本沿用《神奇秘谱》的《流水》版本,增加了句读,不分段落,减字谱更精简规范,琴谱内容相同。

《太音传习》则也是增加了句读,不分段落,与《神奇秘谱》《风宣玄品》版本相同,谱中省略了“尤”指法。可以看出早期的减字谱还在向着更为简化的方向演变。此三个谱本,皆收录了最古老的《流水》版本。诚如其序言中所言:“友山考谱曰:义见前曲(指《高山》)。然此二曲屡考无吟,以误后之君子。”[3]107出于谨慎的态度,怕耽误之后弹琴的人,均不妄加吟猱,让我们能够窥探到《流水》最古朴的模样。

《玉桐琴谱》是明太监张进朝所辑的琴谱专集,在《神奇秘谱》版本的基础上进行了内容的扩充,但仅仅是在按音段落增加了几个同主题的指法,并未做很大改变。琴曲开始划分为八个段落,此版本的划分方式很规整,凡碰到泛音都另起一段,谱中第二段、第四段均为泛音段落,第七段也是由泛音开头;右手指法变得更精简,“打”在此时的琴谱中还有所保留,但仅仅体现在一弦上。可见,虽然距离《神奇秘谱》的编撰已经过去一百多年,但其影响仍很深远。该谱解题与《神奇秘谱》相同。

《藏春坞琴谱》,由明郝宁、王定安、严徴共同参订(其中郝、王是太监),三人都尊重当时在北京教琴的琴师沈音,谱内采录了几个沈音的新创作品和传谱,说明明代宫廷不断从民间吸收琴曲,琴派经常交流变化。收录的多是张进朝《玉桐琴谱》中的琴曲,包括《流水》。

此系统的《流水》正是《高山流水》划分为两曲后的开端,所以从音乐表现而言,还并未开始具体地模仿水声,而保留着“山”“水”交融之感,对“高山”的描绘仍有很多。乍听之,除开头两段泛音段与今人多弹奏的版本相似外,其余部分均很难鲜明地分辨出“水”的形象,虽然在谱中有散乱的滚拂指法,但并未成体系,只是散落于各个段落之中。乐曲中散音按音交织的乐句占主要部分,营造出“山”和“水”交相呼应的情景,说明此版本与《高山》的连接还是很紧密的。整体曲调运用七声音阶,从谱例中我们可以看到存在大量“六徽”“六徽七分”“七徽半”“七徽八分”“ 八徽” “八徽九分”这样非五声音阶的徽位标记,琴曲后半部分还出现了更丰富的变化音,增强对主题的营造,体现出受到西域音乐影响的特征。整曲曲风十分高古,下指成音,吟猱极少,这样突出写意的表现意象,较多地保留了唐宋琴曲特色的原貌。

(二)以《古音正宗》为底本发展的琴谱系统

《古音正宗》为明潞王朱常淓纂集,从它收集的琴曲看,除《宗雅操》外,多从流行的谱本杂凑而成,无法推测出师承渊源。其收录《流水》琴曲,每段有标题:

一、长江万里;二、一派千寻;三、汪洋注海;四、缥缈澄江;五、就下朝宗;六、古今书夜;七、汩汩东流;八、乐在知人。

从标题部分可见,《古音正宗》谱本直接借鉴了《重修真传琴谱》[注]《重修真传琴谱》为明代杨表正(约1520—约1590年)编撰,是明刊琴谱中流行较多的一种, 也是最早开始使用标题的琴谱,其收录的《流水》不归属于五大系统。。从段落上看,琴曲前四段内容与《神奇秘谱》大同小异,变化主要在五段之后,《神奇秘谱》中有大量散音打三弦和按音交织的部分,自《古音正宗》起,此部分更改为以按音为主,并增加了“撮”的指法加强共鸣效果。后半部分的变化音也作了删减,使曲调趋向于五声音阶,体现了受元代琴家提倡五律、追求纯粹之音列的影响,也可见“水”的形象在进一步丰盈。

以《古音正宗》为底本发展的第二个系统,包括《琴苑心传全编》《臣卉堂琴谱》《梦怀堂琴谱》《松弦馆琴谱》《青箱齐琴谱》《双琴书屋琴谱集成》。其中除《臣卉堂琴谱》外均直接收录《古音正宗》的《流水》版本,《梦怀堂琴谱》和《双琴书屋琴谱集成》更是收录了其标题内容(详见表2)。

表2 以《古音正宗》为底本发展的谱本系统梳理

序号琴谱名称年份编撰者分段标题1《古音正宗》1634年朱常淓八段一、长江万里 二、一派千寻 三、汪洋注海 四、缥缈澄江 五、就下朝宗 六、古今书夜 七、汩汩东流 八、乐在知人2《琴苑心传全编》1678年孔興爕八段3《臣卉堂琴谱》1665年郑方八段4《梦怀堂琴谱》1702年云志高八段同《古音正宗》5《松弦馆琴谱》1614年严徴八段6《青箱齐琴谱》1866年王鹏高八段7《双琴书屋琴谱集成》1884年倪和宣八段+尾声同《古音正宗》

《琴苑心传全编》的解题和总结十分详尽,流水序:“此曲亦伯牙作也。盖高山以得于仁者乐山之意。流水以有得于知者乐水之意也。曲中极书烟波浩渺、活泼潆洄之致。”[4]325谱后附有歌词:“伯牙游于泰山之阴,卒降暴雨,止于山下。心悲乃援琴而鼓之。初为靡雨之操,灭造崩山之音。曲每奏,钟子期穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:‘善哉子之听夫志想独吾心也。吾于何逃声哉。’”[4]327歌词本是对音旁注曲内,现在将歌词附在谱后,这种方式显然是轻视琴歌,故意贬黜有歌词的琴曲。此例一开,竟产生了后来《五知斋琴谱》文不对曲的恶果,为此后琴歌的发展造成障碍。

《梦怀堂琴谱》收录的《流水》无解题,仅保留每段标题,形式同《古音正宗》。

《松弦馆琴谱》序中强调发挥音乐自身的表现力,不必借助于文辞。

《青箱齐琴谱》可能只有稿本和钞本,《流水》无解题,虽分为八段但无句读。

《双琴书屋琴谱集成》是此系统中唯一一部清代的琴谱集,虽然此时已经出现了声名远播的《天闻阁琴谱》,但编撰者仍选择了较为古远、写意的版本,体现了编撰者的收录意图。该谱所收《流水》解题为:“俞伯牙所作也,音韵扬扬悠悠若行云流水;故子期听音一弹再鼓,美美曰:‘洋洋乎志在流水。’为千古之知音中之绝唱也。”[5]319谱中每段有标题,同《古音正宗》。曲尾总结:“此谱亦见于会汉齐先生秘平中,但未尝圈点,又见《法音堂(琴谱)》《自远堂(琴谱)》《梦怀堂(琴谱)》,照《梦怀堂(琴谱)》本中圈出。”[5]321由此可知倪和宣在最初收录时未敢点出句读,后参看《法音堂琴谱》《自远堂琴谱》《梦怀堂琴谱》,从中比对权衡,最终选择了按照《梦怀堂琴谱》的注释进行琴谱的标注。

在该琴谱系统中,仅有《臣卉堂琴谱》变化录用了《古音正宗》谱本。《臣卉堂琴谱》是清初写本,为郑方琴派重要传本,作者不详,无解题。此本第三段与《古音正宗》不同,更偏向于《玉桐琴谱》的发展版本,增加右手按音部分贴合主题。

此系统中《古音正宗》《梦怀堂琴谱》《双琴书屋琴谱集成》都选用了《重修真传琴谱》的标题,此标题形象地提炼了“水”的意向,从标题内容中我们可以发现琴曲表达已对“水”的具体形象进行了初探,而且由“水”变化多端的形象和流淌路径的描绘最终上升到了对人生道路的观照,但标题之间缺乏严格由“小水”入“大水”的发展关系, 所以全曲结构还是偏松散写意的。“滚拂”指法散布于段落之中,并不能判断就是为了塑造“水”的形象而存在的。《琴苑心传全编》与《松弦馆琴谱》则流露出对《重修真传琴谱》“逐音对字”琴歌形式的鄙夷之情,主张发挥古琴音乐本身的表达效果而不必借助于文辞。可见,此系统琴谱大多受到《重修真传琴谱》的影响,或接纳借鉴或贬斥反对。有关《重修真传琴谱》后文还将提及。

(三)以《伯牙心法》为底本发展的琴谱系统

《真传正宗琴谱》为明代杨抡所辑,续集称《伯牙心法》,不分卷。其中《流水》解题详细,此段解题不同以往,没有直接介绍《流水》的寓意和创作过程,而是先说伯牙受老师成连先生的指引,体悟到了怎样移情和表达,但可惜知音难求,子期去世后,伯牙不再弹琴,幸好还留下这首亘古的琴曲作为回响。杨抡用自己的理解解析琴曲的结构,但又不敢说是伯牙的知音,去与子期媲美。笔者推测,《伯牙心法》的取名就与《流水》有关,解题中的主题便是伯牙学会移情,也算是对弹琴心法的一种体悟。而且可以看出这时的《流水》对“水”形象的描绘由写意转向了写实以追求“形似”,解题写道:“鐩鐩铮铮,幽涧之寒流也;清清冷冷,松根之细流也;浩浩汤汤,江海之长流也;惊风骤雨,瀑布之飞流也。”[6]对水势变换的描绘有了“寒流”“细流”“长流”“飞流”这样的递进逻辑关系,乐曲表达变成了一幅写实性的长卷。

以《伯牙心法》为底本发展的第三个系统,包括《德音堂琴谱》《一峰园琴谱》《颍阳琴谱》《酣古斋琴谱》《琴学軔端》《槐荫书屋琴谱》《白菡舀香馆琴谱》《希韶阁琴谱集成》。 此系统中《流水》完全按《伯牙心法》收录,只有个别琴谱在收录形式上存在区别(详见表3)。

表3 以《伯牙心法》为底本发展的谱本系统梳理

序号琴谱名称年份编撰者分段1《伯牙心法》1609前杨抡八段2《德音堂琴谱》1691年汪天荣八段3《一峰园琴谱》1709年禹祥年四段4《颍阳琴谱》1751年李郊八段5《酣古斋琴谱》1785年裴奉伦一段6《琴学軔端》1828年虎丘临湖逸士八段7《槐荫书屋琴谱》1840年王藩八段+尾声8《白菡舀香馆琴谱》1871年周燦八段9《希韶阁琴谱集成》1878年黄世芬六段+尾音

《德音堂琴谱》未见有完整善本,自序中说到琴论部分攫取《重修真传琴谱》,琴曲部分渊源于《徽言秘旨》,但《流水》一曲并不包含在内。

《一峰园琴谱》序中写到:“次列曲目二十首,内有词琴歌凡十曲,余均无词之曲。……无词诸曲,均附后记。”[7]490《流水》一曲属无词之曲,后记有载:“伯牙鼓琴。钟子期善听之。方鼓琴志在高山。子期曰。善哉乎鼓琴。巍巍乎若高山。少顷志在流水。子期又曰。善哉乎鼓琴。洋洋乎若流水。子期死。伯牙以为世无知己。遂破琴绝弦。终身不复再鼓。嗟夫知己难遇。今古同慨。匪直琴若此也。”[7]525后记中除了对历史故事的表述外,还从自身的角度感叹:不论古今与否,都存在知音难觅的情况。该谱仅分四段,每段注有标题:

一段:鐩鐩铮铮幽涧之寒流也;二段:清清冷冷松根之细流也;三段:惊风骤雨瀑布之飞流也;四段:浩浩洋洋江海之长流也。

可见此标题直接借鉴了《伯牙心法》中的解题部分。此书问世之际,正值清初琴坛鼎盛之时。当时琴家皆在琴坛有所建树,而此书独顽强屹立,守抱先世社会遗风,亦见其琴艺之特点。

《颍阳琴谱》属于中州派琴谱,序详细,与《伯牙心法》完全相同,每段的开头有节奏记号(本段几句几点),作者此举是为了分句清晰,以帮助初学者断句。

《酣古斋琴谱》区别于其他琴谱最大的特点是一首琴曲只摘抄一段。裴奉伦解释说:“然就一个琴曲摘抄一段之法,从无此例,裴氏始创为之,亦可自取。自古试文,有为人拍案叫绝之句段,琴曲何独无之?”[8]裴奉伦摘抄的是《流水》的第五乐段,或可推断在他看来此段是精妙绝伦的。

《琴学軔端》《槐荫书屋琴谱》和《白菡舀香馆琴谱》三本都是抄本琴谱,无解题。《白菡舀香馆琴谱》把原本八段结尾的一句泛音单作为尾声一段,遂成了九段;编者试图改革,将谱字减之又减,所以流水谱只有单面排版。

《希韶阁琴谱》在《高山》《流水》两曲之间做了解题,解题前半部分介绍了琴曲的历史故事:“《高山》、《流水》二曲古伯牙所作也,伯牙鼓琴,子期听之曰:‘美哉巍巍乎志在高山’;再鼓之又曰:‘美哉洋洋乎志在流水’。后子期没,伯牙终身不复鼓琴,以知音之难也。”[9]后半部分为《高山》的解题。

此系统非泛音段部分均增加了左手的按音,散音按音交织的指法减少,使乐曲形象有了更多描绘“水”的趋势,散音所塑造的雄大巍峨形象在此开始弱化;对“高山”形象的塑造只是提供了一个大的背景,重点转移为对“水”在“山”之间流转、汇聚、奔流,随着山的走势流淌过程的描绘。为了让“水”的动态走势鲜明起来,由滴滴小水汇成滔滔江海的细节已渐渐地向听众呈现,营造出百川汇流东入海的场景。所以与一二系统在表达意向上有了质的区别,更偏向于写实的描绘。整体曲调已过渡到五声音阶,偶有变宫作为经过音,乐曲旋律的流畅性增加,也使得“水”的形象更清晰地显露了出来。

(四)以《响山堂琴谱》为底本发展的琴谱系统

《响山堂琴谱》仅存残抄本,推测徐祎(徐常遇之子)家藏原始稿本,编辑年代待考。《流水》是开篇之曲,但无解题。此系统与第三系统有关联,从结构上看:此本的第一段是《伯牙心法》系统的前三段的整合,整体框架不变,但内容有所删减;原本营造出的“山”“水”交映的景象在这里退居其次,起到了铺垫的作用;第二三段与其四五段相似,均省去了四五段开头的第一句;第四段与其第六段基本一致;乐曲前四段是对《伯牙心法》前六段的概述。第五段在其第七段的基础上进行了指法的改变,把原谱中“撞”的指法都改成了“上”,使“水”的形象一下子鲜活灵动起来,流动之感骤增;第六段与其第八段大致相同;第七段是对本谱第五段后半部分内容的复现,最后一句泛音在其尾声段的基础上进行了扩充。纵观全谱,此系统是在第三系统的基础上进行了小部分改编,可以看作是第三系统的发展。

以《响山堂琴谱》为底本发展的第四个系统,包括《澄鉴堂琴谱》《自远堂琴谱》《敏亭琴剑合谱》《悟雪山房琴谱》《琴学尊闻》《枯木禅琴谱》。均按《响山堂琴谱》进行收录,未加改动(详见表4)。

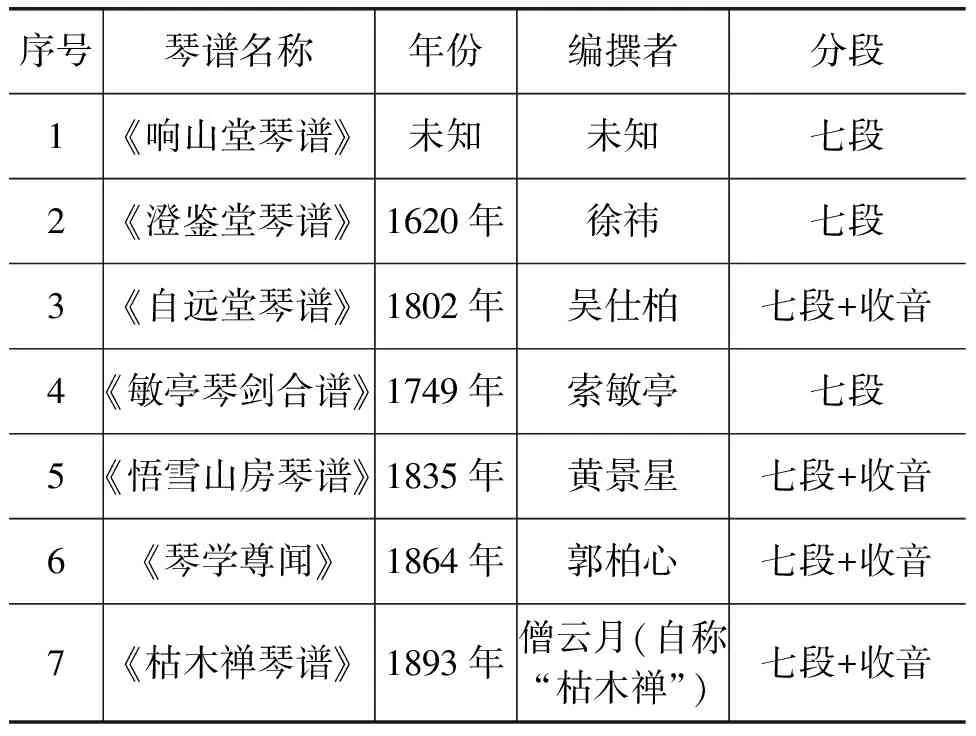

以《响山堂琴谱》为底本发展的谱本系统梳理

序号琴谱名称年份编撰者分段1《响山堂琴谱》未知未知七段2《澄鉴堂琴谱》1620年徐祎七段3《自远堂琴谱》1802年吴仕柏七段+收音4《敏亭琴剑合谱》1749年索敏亭七段5《悟雪山房琴谱》1835年黄景星七段+收音6《琴学尊闻》1864年郭柏心七段+收音7《枯木禅琴谱》1893年僧云月(自称“枯木禅”)七段+收音

此系统《流水》版本一致;并且都没有解题,只有收录此版本的最后一个琴曲集《枯木禅琴谱》解题道:“伯牙所作,或谓与《高山》本一曲,然此曲音韵柔和,声徉流觞,有望洋浩渺,荡荡无涯之意。”[10]此系统因为得到了完好的传承,所以谱例也很工整。表达意向同第三系统,趋向于写实。

(五)以《天闻阁琴谱》为底本发展的琴谱系统

《天闻阁琴谱》由唐彝铭、张孔山和叶介福于光绪二年(1876)共同编订,该版本的《流水》无疑是明清时期最大的一次发展。解题部分详细介绍了编撰的情况:

各谱《流水》皆大同而小异,此操系灌口张孔山道士,半髯子幼学于冯彤云先生,手授口传,并无成谱。惟六段节奏迥异。凡操,渠每欲修谱,奈指法奇特,众谱所无嗣。咸丰辛酉,子蒐辑古操,互相軗对,恐日久失传。因共擬数字,勉成付梓,借以传世。愿我知音,切勿妄臆增减,致负前人作述之苦衷焉,则幸甚。[11]

据张孔山弟子欧阳书唐所说,张孔山的《流水》“兹谱出《德音堂》”[12],参看两谱,后者不仅在音列上秉承了《德音堂琴谱》以五声音阶为主的特点,并大体保留了原曲曲调,着重在六、七段加入了“七十二滚拂”的指法来描绘变幻的水势。张孔山的加工也继承了《伯牙心法》中对流水写实意向的表现,通过塑造不同阶段“水”的形象来推动乐曲的进行。因此是第三个系统的延续和发展。此谱中已经有了鲜明的分句和吟猱指法标注,特别是加入的第六段滚拂使流水的形象异常鲜活,是与先前所有版本区别最大的地方,此谱本被称为是“七十二滚拂流水”。在现存许多版本中,以《天闻阁琴谱》的版本流传最广,受到琴家们的欣赏和重视。

以《天闻阁琴谱》为底本发展的第五个琴谱系统,包括《荻灰馆琴谱》《枕经葄史山房襍抄》《沙堰琴编》《琴学丛书——杨时百本》《琴学丛书——舞胎仙馆藏本》。此系统中,《沙堰琴谱》《琴学丛书》完全辑录了《天闻阁琴谱》版本;《荻灰馆琴谱》《枕经葄史山房襍抄》则在《天闻阁琴谱》的基础上,稍做变化(详见表5)。

表5 以《天闻阁琴谱》为底本发展的谱本系统梳理

序号琴谱名称年份编撰者分段1《天闻阁琴谱》1876年唐彝铭、张孔山、叶介福九段+尾音2《荻灰馆琴谱》晚于1853年欧阳书唐九段+尾声3《枕经葄史山房襍抄》晚于1881年作者不详九段+尾声4《沙堰琴编》1946年裴铁侠九段+尾音5《琴学丛书》杨时百本1932年杨时百九段+尾音6《琴学丛书》舞胎仙馆藏本九段+尾音

《沙堰琴编》解题详细写道:

天闻阁《流水》堪称海内,琴家每以不得其传为恨,或有自云其先人曾亲受学孔山者,自藏抄本,宝而密之,但聆其声音节奏,乃反不如刻本之精妙宏博。前人传世之作,未肯轻于落墨,如此学者,苟能识其真本。坚苦勤攻,久久自得,有如食蔗燥妄者,终于门外汉又何怪乎!《流水》原拔多为半髯子幼学于冯彤云,手授口传,并无成谱。因共擬数字付梓者,都甚简明。或有一二忽略,如大卓重在左手,忌却右手一拂一滚,系偶然之失,不足为病,不能久习细审,乃至面墙而立。又或歧途孔多,昔人苦心传世之谱,反为阁置,殊可浩叹。因批正《流水》赝本,并将原本逐段批明,数余年研习心得,随笔写出,或亦略有辅于今之弹《流水》者,幸也![13]

《沙堰琴编》与《天闻阁琴谱》谱面相同,每段附有弹法且十分详细,由此可看出裴铁侠经过了对琴谱长时间的研磨后有所心得体会,也想对后人有所帮助。

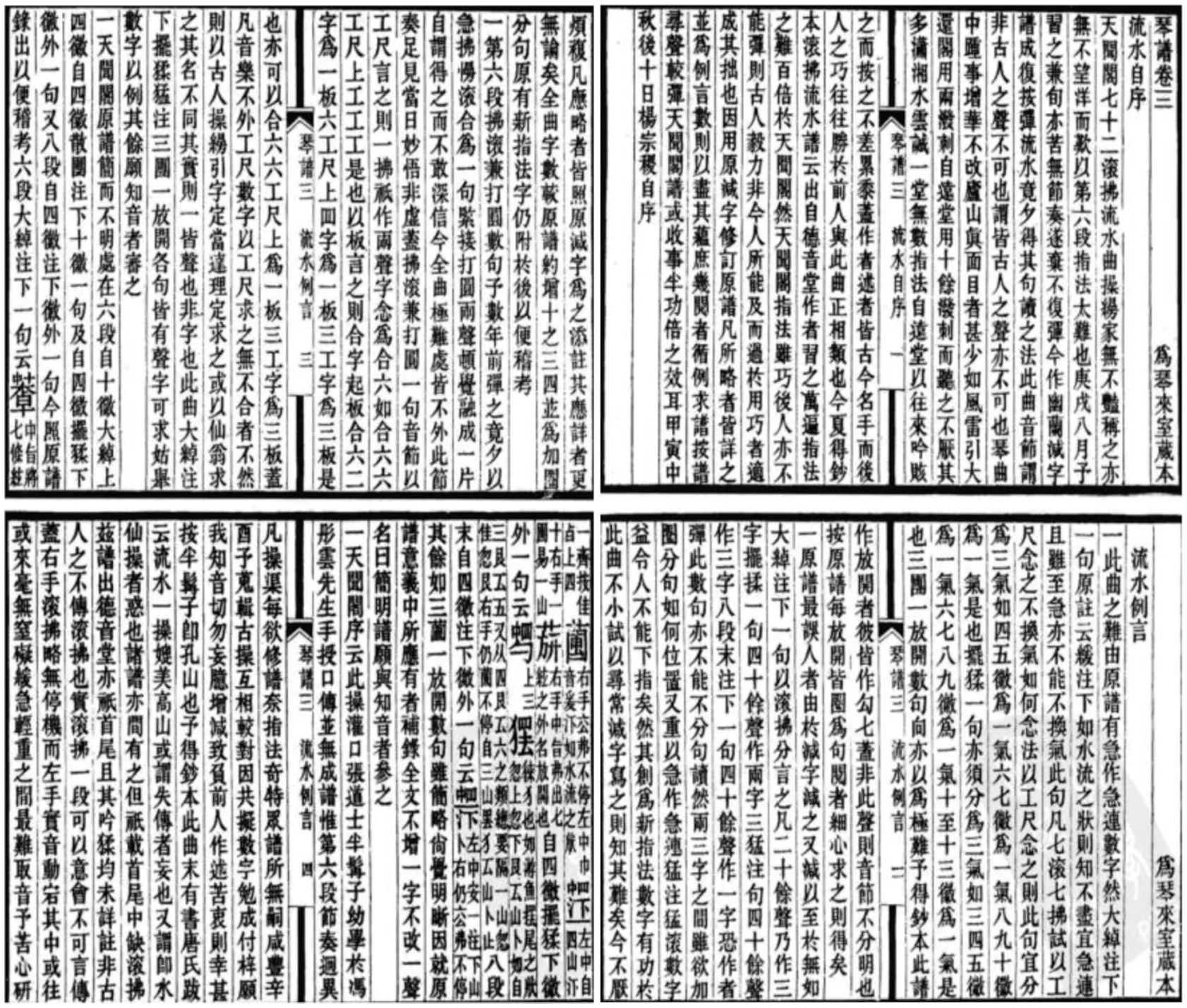

《琴学丛书》收录了两个版本的《流水》:一为杨时百版本,其中包含流水自序、流水例言、流水简明谱,详细介绍了“天闻阁七十二滚拂流水”的背景以及弹奏要点(见图1)。

图1 琴学丛书——杨时百版本流水

二为《舞胎仙馆藏本》,记谱法采用了四行谱,融入了工尺谱记音准和节奏,也算是谱面的一种创新,已有将音高节奏时值跟减字谱相融合的趋势。

《荻灰馆琴谱》是张孔山《流水》的改编本,解题写道:“原谱无滚拂、世传有之、罕观其谱、余习之既久、细心卷订、一一注明、未敢自是、愿证高明。”[14]谱本仍是八段,但乐曲内容在前五段的分段不同,且原谱中的“叠涓”指法这里都改为了“抹”“勾”,谱中在第六段滚拂处特意标明指法处理,可看出欧阳书唐对琴曲的钻研程度。

后记中重点写到古人不是不传滚拂段,而是此段指法连贯,难以用指法描述,实属只可意会不可言传。

《枕经葄史山房襍抄》,抄写时间晚于光绪七年(1881)。其解题为:“是谱传自浙江张孔山,传至锦城江藻臣,相为传授,洵不易得也。”[15]谱中也是把“叠涓”指法改为了“抹”“勾”,在第六段加入了一段原谱中没有的旋律,也是为了增强水势而出现的;而且谱中每个指法、徽位都记录得很清晰,在个别重要指法或乐句旁边有批注:如第七段前画了一个简图(见图2)来提示琴者这里的滚拂(如画圆圈式)要用中指和食指配合弹。根据书写字体的字符与详细的笔记,笔者认为这跟编撰者是一位老人有关。编撰者还提示若能弹出流动处闻得水声,顿挫处像面临悬崖峭壁,山前有水、水外有山的感觉,便算是得到了此曲的真谛。

图2 枕经葄史山房襍抄——流水

从该系列谱本的解题、标注和后记中不难看出,此版本的《流水》最为难弹,且不宜得到;凡得到琴谱之人都倍加珍惜,经过长时间的摸谱弹奏之后才收录在琴谱之中;编撰者都对《天闻阁琴谱》的原本十分珍视,不妄加改动。此系统也是在五个系统之中写指法标注最多的,希望在给后人带来提示的同时,此版本的滚拂指法能得以正确地流传。

明清时期琴谱中指法日渐统一,不少琴谱在做指法说明时都直接沿用以前琴谱的内容,并且受到戏曲唱韵的影响,古琴指法开始注重左手的吟猱韵味变化,把右手指法进行了简化,比如“打”“摘”在明以前的琴曲中用得很普遍,而现在却用得极少,一方面是因为“打”“摘”无非是单一地弹出声音来,完全可以用“勾”“剔”替代;另一方面是老旧观念被打破。朱载堉曾说:“吟猱绰注、轻重疾徐,古谓之淫声,雅乐不用。”“郑卫之音贵泛音而尚吟猱,雅颂之音贵实音而尚齐撮。世俗琴曲吟猱多而齐撮少,古谓之郑卫之音。按庙堂乐章音节自不同。”“凡琴之曲,有雅有郑。是故先王之乐,琴曲之中以十分言之,齐撮居其三分。盖琴瑟与笙三器最相似。瑟无吟猱,琴亦如之。笙独簧不能成音,必合两三簧而后成音,则知琴瑟亦然。独弹一弦不能成音,必撮两三弦而后成音。先王之乐,琴瑟笙簧未有不相合者。世俗琴曲则不然。吟猱多而齐撮少,古所谓郑卫之音也,切宜戒之。”[16]当然那时的艺术形式还处于初始简朴的状态,这种观点非常保守,吟猱绰注,轻重疾徐的处理分寸,对琴曲内涵的表达,对个人品质的传达,才是判定琴乐境界高下的标准。吟猱取韵,效果显著,音色变化多,自然会成为琴人的重要选择,传统吟猱的丰富性在今天仍有值得再挖掘、再认识的必要。

二、四类特殊系统与版本

宏观地来看上述五大发展系统,将不难发现,我们仍可跨系统地提取出同类的作品,比如琴谱编撰者的身份相同或类似、不同系统中的琴谱隶属于同一个琴派体系等诸如此类的情况;除以上可纳入五大发展系统的谱本外,还存在着不能被忽略的特色版本,虽然他们在传谱系统中没有表现出明显的源流关系,但并没有妨碍他们成为《流水》琴谱发展过程中一抹独树一帜的亮色。这些特殊系统与版本无疑是让我们更完整地认识《流水》发展过程的有力补充。

(一)藩王系统

现存收录《流水》的明代琴谱中有三本琴谱均为藩王所辑,分别是朱权的《神奇秘谱》、朱厚爝的《风宣玄品》和朱常淓的《古音正宗》。其实明代的王公贵族,很多都在古琴音乐方面有所造诣,这一方面是因为开国皇帝朱元璋十分重视全面地培养子女,他曾广纳文才教导他们,在这些文才中包括著名的琴家。据许健《琴史初编》专门研究:“明洪武六年,朱元璋开设华堂广罗人才,经大臣姚广孝推荐,选天下能琴者三人:四明徐和仲、松江刘鸿、姑苏张永珍。”[17]由此可以推断,皇子们都或多或少地得到过这些琴家的指点。靖难之役后,明成祖朱棣更加强了对藩王的监视,藩王的政治地位被削弱,他们大多选择远离世俗,寄情于山水书画,专研各种学术,以寻找精神寄托。一部分藩王选择潜心研究古琴。以朱权的《神奇秘谱》为开端,此后《风宣玄品》和《古音正宗》琴谱都以此为模本,尤其是对宋以前的古曲记谱方面进行收录。同时也对当时不同风格流派的琴谱进行了记录,《风宣玄品》所收录的33首琴歌,借鉴了《太古遗音》和《新刊发明琴谱》的曲目。可以看出,朱厚爝注意搜集当时流行于民间的琴歌。同《风宣玄品》一样,《古音正宗》也同时收录了《西麓堂琴统》《梧岡琴谱》《伯牙心法》的琴歌与琴曲。每位编撰者所写的序,在琴学思想上基本是一致的,由于他们显赫的身份,所以他们的贵族思想直接影响到琴学思想上,都以弘扬琴学为己任,多方搜集校订琴谱,以光琴道。从藩王整理的琴谱来看,虽未成一个古琴演奏流派,但对历史作品的搜集、整理等方面做出的贡献对明代的琴乐发展有相当大的推动作用;并且由于所收作品具有权威的价值,后期琴谱对其进行了大量的收录,其引领作用亦可见得。

(二)附有旁词的《重修真传琴谱》

《重修真传琴谱》[注]杨氏早些时候曾撰刻《正文对音捷要琴谱》六卷,《重修真传琴谱》是后来的订正本,故全名为《重修正文对音捷要真传琴谱大全》。为明杨表正编撰,是明刊琴谱中流行较多的一种,从琴谱中可以看出杨表正强调“正文对音”,即“一音对一字”,明显是与浙派“去文以存勾踢”的对峙。结合明代人对演唱深入、追求声韵的习惯,把江派的琴音配上演唱中的腔韵,确也能使散声和泛音灵活起来。

但针对这种的逐音对字的现象,虞山派琴家严徴专门在《琴川谱汇序》一文中有所讨论,他主张发挥音乐自身的表现力,而不必借助于文辞,认为音乐表达的情感有其独到之处,是文辞所不及的:“盖声音之道,微妙圆通,本于文而不尽于文,声固精于文也。”[16]文章针对当时一度风行的琴歌进行了抨击,认为违背了琴歌的传统,在传统歌曲中,经常是一字拖长吟唱出许多乐音,并不是当时那种一字对一音的做法。这种风气始自龚经的《浙音释字琴谱》,把所有器乐化的琴曲,机械地每一个音都填上一个字作为歌词。但这种歌词不伦不类,逻辑混乱,语意重复,既无文采,更无诗意。杨抡、杨表正等人的群起效颦,把一些古诗词甚至散文也一律逐字配音,所配曲调平庸呆板,根本无法演唱。由于严徴的大声疾呼,适时进行中肯的评价,“一时琴道大振”,改变了这种状况。此版本收录的《流水》解题同《神奇秘谱》,琴曲分为八段,每段有标题:

一、长江万里;二、一派千寻;三、汪洋注海;四、缥缈澄江;五、就下朝宗;六、古今书夜;七、汩汩东流;八、乐在知人。

《重修真传琴谱》也是众多《流水》版本中最早开始使用标题的琴谱,此后的《古音正宗》《梦怀堂琴谱》《双琴书屋琴谱集成》都借鉴了此版的标题名称,且标题内容也昭示着琴曲的发展走向,在这一方面,还是有积极意义的。

(三)运用多行谱记谱法的杨时百本

这一系统,以《琴学初津》《琴学丛书》为代表。《琴学初津》为陈世骥于光绪壬寅年(1902)所编撰,是41个版本中唯一一个没有将《高山》和《流水》分为两曲的琴谱。谱后解题写道:“何必使之离散而分两曲哉?”[18]所以此谱本共有十五段并加一段尾音;更值得注意的是旁注有“工尺”,说明编撰者做出了给减字谱配以节奏的尝试,但后面的琴谱并没有对此模仿;直到1932年杨时百编撰的《流水》中再次出现了工尺。这种绝大多数琴谱不配以节奏的情况是由于传统琴曲不适合加以节奏,音韵的长短如果受到了限制也会阻碍琴曲的发展,所以古琴谱中不记录具体的节奏时值,最多有乐句的断句。但历史上不乏有琴人为此做过努力与尝试。清代初年,《纳书楹》和《九宫大成谱》采用工尺谱记录曲谱,有了这种手段,音乐家很自然地依据工尺的标记去安排演唱的时值。1844年,《张鞠田琴谱》便率先用工尺注明琴谱,但只限于张鞠田自己改编和创作的十三支曲子,另十二支传统琴曲并没有以工尺注明,也没有出现节奏板眼,这是因为传统琴谱上谱字的时值不是一定不变的。到了1918年,杨宗稷在《琴镜》中以五行谱的方式记琴谱,即减字谱、唱弦、工尺、点板、旁词各一行,这种方式与现在弹琴时减字谱配以五线谱相互对照的方式有同工之用,然而这只能代表制作这种标明方式的琴家自己弹曲的节奏,并不是原曲的样貌,也不会成为别人弹传统琴曲时在节奏上的依据。因而,这种方式未能普及起来。同古琴家杨时百一样,萧友梅从德国受领音乐博士学位回来后,出任北京大学音乐研究会导师。他立志要在中国办西洋音乐教育,经常指出中国的五声音阶、三分损益律为原始民族音阶,不值得提倡。而杨时百却不这么认为,为了证明民族器乐的价值,他根据传统资料完成了融减字谱、工尺谱等谱为一体的多行谱。但这样的创新并没有受到欢迎,直接被近代的简谱轻易地取代了。他的《流水》即是一个例子。

(四)中州派琴谱

在收录《流水》的各琴谱中有《玉桐琴谱》《敏亭琴剑合谱》《颍阳琴谱》三本中州派的琴谱值得受到关注。

关于中州派,清崔应阶曾有评价“高古淡远,不同凡响”,但在其他史料中,仅有对中原地区个别琴人或琴曲的少量记载,所以中州派一直没有受到关注,现笔者略做梳理。

中州特指现河南一带的中原地区,自古以来都是华夏文明的中心,弹琴奏雅的文化风气历来盛行,早在先秦时期就有晋国师旷堪称琴界翘楚,后又有东汉陈留的蔡氏父女、 魏晋时期竹林七贤与荣启期、北宋以朱文济为首的琴僧群体等等。清代乾隆年间王善、李郊、崔应阶等人编撰的琴书和琴谱使得中州琴学慢慢形成体系,促使中州琴派走向繁荣。

据宋代朱长文《琴史》记载,唐代琴家赵耶利曾描述过该琴派特点,由此琴派概念引起琴界重视。在此之前虽没有明确写明中州琴派特点的文献,但结合中州的地理位置我们可以挖掘一二:宋成玉碱在《琴论》中说:“有京师、两浙、江西,能琴者极多,然指法各有不同。京师过于刚劲,江南失于轻浮,惟两浙质而不野、文而不史。”[19]其中提及北派指法刚劲、质朴的特点,学界推测应属中州琴派的风格。元代的吴澄在《赠琴士李天和》的序中也提到了“北操稍近于质”[20]。清《敏亭琴剑合谱》琴论部分“琴指法论”中记载:“就其中,则中州派独优,犹字音之中州韵也。吟猱方正,节奏分明,美而不俗,稍有近古之息。”[21]298从各代琴论可知,中州琴派高古苍老、刚劲端严的特点一直没有改变,得到了琴人的传承。

《玉桐琴谱》受中州琴学影响很大,撰辑者张进朝受传于河南民间琴家崔小桐,后又被《藏春坞琴谱》大量收录,并转载了张进朝的《弹琴总规》,可见《玉桐琴谱》在当时的流传程度。而《敏亭琴剑合谱》是一部写明为中州派的琴谱,抄谱人被称为长白唐公,作序者在序文中提道:“好鼓琴,长白唐公所谓中州正派也”[21]297。《颍阳琴谱》是一部强调中州琴派的重要传谱,编撰者李郊师承中州派琴家雍邱李襄五,“调衍中州正派”习曲八首,后与别的琴曲一同编订合为十二曲。对比此三个谱本中的《流水》,还未能直接提炼出中州派的鲜明特点,可能因为中州派的风格还在进一步地发展。除此之外,中州派的琴谱还有《治心亭琴谱》《研露楼琴谱》,两本琴谱未对《流水》进行收录。

三、结 语

《流水》伴随着“高山流水遇知音”的故事流传至今,已有千年历史,《流水》的琴谱系统,自《神奇秘谱》始发展到《琴学丛书》,四十一个版本大体归纳为五个系统,有的相互参照收录,有的区别甚远,其中虽有像《西麓堂琴统》《重修真传琴谱》这样不能找到传承关系的谱本,但也体现了琴曲的不断流传和发展,彰显了此曲的艺术魅力以及人文价值。

《流水》经过了写意、写实与写意二者相结合的发展阶段,让“水”的形象逐渐饱满,最终升格成对人生历程的观照和总结;从琴谱来看,减字谱从最初保留着大量文字谱的痕迹一直发展到明清谱面进一步规整精简,且日渐统一规范趋于成熟;从指法来看,古乐中对右手指法偏重形成的“声多韵少”已转向追求音韵绵长、余音绕梁的“声少韵多”,古指法被相近指法替代。从琴派来看,琴曲经过不同流派琴家的诠释,呈现出不同的风格,使琴曲风格千姿百态。

古琴这样一个历史悠久的文人乐器,在历史发展的长河里留下了余音绕梁的痕迹,积累了丰富的琴曲;发展到明清时期,古琴完成了从追求气势的外在美向清微淡远等内在美的转变,在艺术发展的道路上奠定了坚实的基础。全面梳理《流水》一曲在减字谱、句读、解题、段落、乐句内容、指法、调性特征等方面的发展脉络的同时,也理清了一条古琴发展的大致路径。