文化创意产业视域下传统手工艺的跨界活化*

2018-03-26刘建剑

刘建剑

引 言

文化创意产业(Cultural and Creative Industries)是一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业,强调一种主体文化或文化因素依靠个人(团队)通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业。传统手工艺是当代文化创意产业“艺术品位普及化,应用艺术生活化,文化经济高值化”目标的重要实践领域。许平教授认为手工艺作为文化创意产业有充分的理由,第一是手工艺产品的独创性特征,第二是手工艺产品的专权性特征,第三是手工艺产品的人文性特征,第四是手工艺产品的不可替代性特征。[1]文化创意产业以创意为其基本的特征,以相关企业为基础,把匠人、设计师、生产商、销售商等不同的传统手工艺活化者联系起来形成一个清晰的可持续的产业链,市场需求、产品设计、工艺与材料优化、品质的保障,都是手工艺活化的基础。(见图1)如景德镇的陶瓷之所以拥有元明清盛世,除了自身工艺优势,与其清晰的产品定位、新市场的开拓、以及符合市场需求的设计不无相关。可见,一个异质化的产业平台对传统手工艺的保护与整合创新,进而将其转化为经济成果,提高产业经济的附加值,有着重要的作用。对于传统手工艺的传承就是要建立起通过跨界的合作促进传统手工艺的活化,提升整个城市与区域经济的可持续发展,使具有鲜明地域文化特色的手工艺走向国际市场。

手工艺是一种为了满足人的物质与精神生活需要以手作的方式创造具有独特艺术风格产品的技艺,是一个国家或地域文化的重要组成部分,也是全球化浪潮下彰显文化差异的重要内容。所以,对于传统手工艺的传承不仅是一种文化的延续和对当代人生活需求的满足,亦是推动当前设计创新的重要因素。在用惯了充满理性质感的工业产品后,人们越来越向往传统工艺所具有的材质美与技术美,然而,却发现以往为生活、生技或生业而存在的手工艺向着制作精致化、艺术化发展,成为远离生活的一种“造型艺术”,这促使传统手工艺活化成为设计创新的重要话题。面对不断出现的传统手工艺后继无人,手工技艺纷纷失传,很多传统手工艺作坊面临倒闭的状况,以及标准化生产缺乏美感与个性的事实,在19世纪末爆发了“工艺美术运动”。威廉·莫里斯等代表人物认为,历史悠久的传统手工艺是人类智慧的结晶与艺术遗产,在工业化浪潮下,传统手工艺不应该因为时代的变迁而消失殆尽,而是要在历史的长河中日久弥新。但由于手工艺制造由人一道工序一个步骤慢慢制做,根本无法与机械的大批量高速生产相比,较小的产量是它的特点;传统手工艺取材自然,所以自然能源的储存量也约束着它的生产规模;部分手工艺所对应的行业与需求在现代生活中已然消失。然而,手工艺也有其自身的优势,使其能在现代社会中再一次受到青睐与重视。首先,传统手工艺作为与自然和谐共存的技术与人类智慧,是产品界绿色环保的代表。它取材于自然,以手工为主进行制造,在制造过程中所形成的废料能最终回归到自然之中,所以相比现代工业化生产,传统手工制造更加绿色环保,也最能与自然和谐共存;其次,快节奏的都市生活让人们越来越渴望“慢”,回归慢生活成为人们对生活新的认识。在当代人慢下步伐来关注心灵、环境以及传统的时候,传统手工艺以其独特的艺术品位以及对高品质的追求成为重要的焦点。

一、活化思维与创新发散

所谓“活化”是指将传统中优秀的文化遗产经过当代人的创新思维、新材料、新技术等进行改造,赋予其能为当代人所用的新用途,使其在另一种语境下焕发新生,并将其很好地保留下来。(见图2)但“活化”并非易事,创新是其关键。从传统手工艺的发生发展来看,很多手工艺都是针对特定领域的需求所产生的,一旦这一领域消失,对本工艺的需求减少,必然会导致工艺的消失。利用文化创意产业平台的跨界“借智”是很多传统手工艺发展的必然选择。首先是要创造新的东西,也就是发明能符合当代人生活需求的产品;其次是新材料的尝试,拓展传统技术的使用领域;最后是让传统工艺更加精良,提升品质与效率。在传统手工艺的传承中,跨界活化就是对其的复兴方式不设界限,进行跨专业、跨领域、跨观念的创新。不同领域的人都可以利用传统手工艺进行设计,可以将传统手工艺应用在其他设计与制造中,也可以用来自不同领域的设计思想与方法进行手工艺的设计制作。设计与手工艺的结合是重要的跨界形式,因为设计师是走在时尚前沿、也特别关注社会生活的人群,通过他们设计的传统手工艺产品也更容易被现代人所接受。

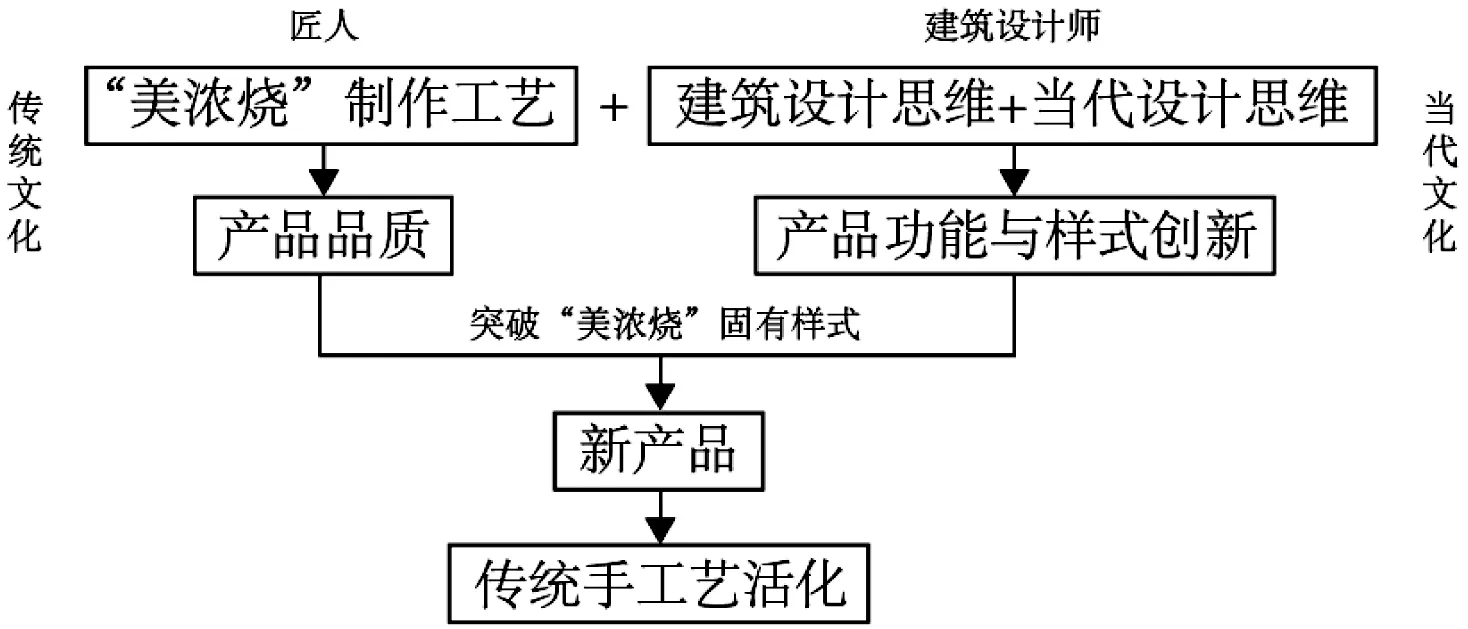

不同领域的设计师有着各自不同的专注点,比如,平面设计师关注的是色彩与图形样式,工业设计师关注的是造型与功能,当传统手工艺与不同领域的设计师合作就会形成不同的设计,突破原有的制式,实现创新。日本本州岛岐阜县在活化地方产业时,对“美浓烧”陶瓷的设计进行思考,邀请12位日本著名的当代建筑设计师进行茶杯的设计,成为日本陶瓷工业的一大创举。(见图3)这次设计活动就是为了能够通过跨界的合作,来打破陶瓷器皿固有的形式样貌,创造出崭新的设计形式,以推动产品的销售。(见图4)

图3 12位日本著名的当代建筑设计师设计的茶杯

图4 日本本州岛岐阜县“美浓烧”活化路径

二、传统手工艺的跨界活化方法

1.形式跨界活化

工艺是技术,设计是灵魂,两者相辅相成。设计需要传承文化,才能让设计更具文化底蕴,而传统工艺需要新的创造力,通过设计将传统工艺文化价值体系向大众推广。设计会过时,但是积累了人类的创新、智慧与手作技巧的工艺不会,如今很多传统手工艺不能与时俱进就是因为它的设计与样式一直停留在工艺产生的时期,没有与设计进行跨界的合作获取新生。对于工艺的形式活化必须建立在对现代生活方式理解的基础上,能把握现代人的思维特点,能突破约定俗成的惯例,能把当代元素融入传统手工艺产品中。工艺与设计的跨界也意味着匠人与设计师的跨界合作,设计师要尊重匠人的工艺技能,在保全工艺的基础上进行设计创新,因为创新中只有工艺是无可替代的。匠人要积极听取设计师的意见,因为设计师是创造生活与时尚的人。两者通过跨领域的相互激荡,才能打破传统工艺固有的样貌,设计出符合现代人审美需求的产品。国外通过网络推动工匠与设计师合作的案例很多,如美国电商ETSY将原创、手工作为卖点,把一大批极富创意的手工达人和才华横溢的设计师聚集在一起,不仅在网上创造属于自己的品牌,还参加线上线下的交流聚会,推动手工艺的发展。

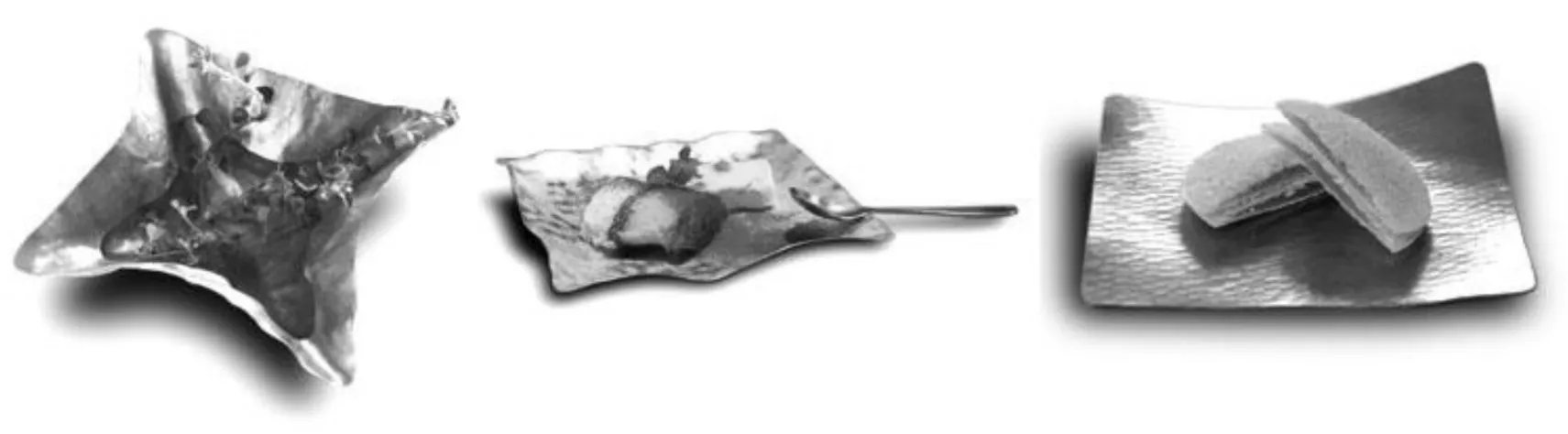

在传统与现代的跨界中,传统工艺被积极地应用于当代人的日常用品设计与制造中,突破原有的制作领域,开拓新的设计形式。日本对于手工艺的传承思考比较早,很多传统手工艺在寻找与当代生活的契合点中已经突破固有形式,进行了更加生活化的设计。创建于明治四十二年的升龙工房(Simatani)是专门制作寺庙用的罄的手工作坊。随着时代的发展新建的寺庙越来越少,对罄的需求不断萎缩,使一个盛极一时的工房也不得不面临倒闭的命运。虽然原来的产品有其不可替代的优势,但时代需求的转变使升龙工房不得不进行新的产业思考。工房新的传人在对传统工艺材料的分析研究的过程中,发现锡具有抗菌的功能可以应用于餐饮器具,加之通过锻造的锡具有较好的柔韧性的特点,通过与时尚结合的创意设计开发了名为“Syoryu”的锡纸盘。(见图5)这种极薄的盘子可以根据食物的盛装需求随意变形,使用后又能用一根圆棍擀回原形,重复使用。这个案例充分体现了通过基于材料的创意设计将传统工艺成功的向现代过渡。(见图6)

图5 升龙工房“Syoryu”的锡纸盘

图6 升龙工房工艺活化路径

2.技术跨界活化

制造与销售是传统手工艺企业发展的两个重要技术层面,前者涉及传统手工艺技术的发展,后者关系传统手工艺产品的推广与回报,从而进一步推动传统手工艺的发展。前传统手工艺主要集中在少数知名大企业中传承,以及大量民间小作坊中代代相传,但不论是在哪里以怎样的业态存在,手工艺技术的跨界活化都是其发展的必经之路。很多手工艺得以传承与发展不仅因为其形式创新符合现代人的审美与需求,更离不开技术创新与工艺优化带来的品质与产量。对于大企业来说技术创新与工艺优化是其发展的重要途径。企业为了迎合大量的市场需求不得不放弃一些纯手工打造的优势,将手工艺机械化,改变以往手工制作复杂费时的工序,减少纯手工比例,利用现代科技提升生产效率,实现产品的批量化生产。由于高科技的支持很多手工创作的特色与品质也能被较好的保留下来,而对于小规模的万人小市场则提供保留传统手工特色与品质的精品,一方面是针对不同材料优势的最大化发挥,体现产品个性,另一方面也客观存在机械无法替代的工艺技术,如爱马仕皮包以祖传的双骑马钉针法进行制作,这种针法只能手工,目前还无法用缝纫机代替。所以现代的手工艺技术应该是在保留传统工艺的基础上对手工制作工具进行优化,在传统手工艺与当代制造工艺的跨界融合中,形成新颖的具有传统工艺特点的现代制造工艺,来满足当代人对产品的需求。

文化创意产业视野下,小型手工艺作坊的再次形成,对传统手工艺的活化有重要的意义。纵观欧洲国家聆郎满目的奢侈品品牌,很多都是从手工作坊起家,是传统手工艺活化的成功案例。他们不但保护工匠更保护传承工匠技艺的小作坊,因为他们明白手工才是其品牌精神所在,作坊一旦消失,就像物种灭绝,再也找不回来。正是因为精湛的工艺与时尚的设计才使这些品牌能一直成为消费者瞩目的焦点,引领着相关领域的潮流,成为风格社会[注]风格社会,即人们并不单纯消费产品本身,而是以产品的消费来彰显人的符号,从而让人产生身份认同。重要的消费品。对手工艺与品牌的消费即是对文化的消费,代表了新时代消费观念的来临,消费者购买物品已不再以实用为主要需求,而是以生活风格与内心崇拜作为消费驱动,购买行为随之转变,从情感与非物质观点出发。[2]在传统手工艺的技术跨界活化中,以现有制造技术的优化为主,产品的创新与营销策略的创意也非常重要,中国要改变长期以来以外贸与包销为主的营销方式,就要突破传统的营销思维定式。

3.跨界传承推动活化

传承是传统手工艺活化的基础,目前许多手工艺无法推广,其很重要的一个原因是缺少年轻一代的传人。传统手工艺与现代生活的脱节不仅使很多传统工艺制成的产品只能作为收藏品与摆设,而无法与现代生活融合,失去了广大的消费群体,前景堪忧。日本很多百年老铺历久不衰就是因为有代代相连的“匠人文化”。“一泽信三郎”(见图7)号称京都的“LV”,与一些传统手工艺工场不同,一泽帆布至今仍维持着七十人左右的匠人,从二十出头到九十多岁都有。许多年轻人都向往着能够进“一泽信三郎”做匠人,入职的年轻人从学徒做起,边偷师边工作,以这样的方式进行手艺的传承。

图7 “一泽信三郎”

Wired杂志总编克里斯·安德森(Chris Anderson):“自造者时代:启动人人制造的第二次工业革命。”“二十一世纪的产业样貌将与二十世纪截然不同。由大企业主导,由上而下的创新过程已不复见,取而代之的是由下而上的创意发想,由业余人士、创业家、专家组成的个体户大军所主导。”新工艺运动正在全球展开中,仅依靠想法就能以制造为业的时代来临,结合当代审美以及手工的各类产品,透过互联网及社交媒体成为另一种足以对抗大品牌的潮流。对于传统手工艺的传承已经不再是局限在家族中,而是拓展到了每一个喜爱手工艺的人。个人或者小团体创办的小型手工艺作坊开始复兴,推动了万人为规模的手工艺市场的形成。由于其能够弥补量产型企业的缺口,企业专营特点鲜明,不仅有效的避开了量产型公司带来的激烈竞争,也能形成一定的销量与收入。手工艺品店铺也与手工艺作坊结合,让消费者亲身体验手工艺品的制作过程,使消费者更加喜爱产品。越来越多的手工艺体验工坊,邀请人们近距离与匠人对话,亲手尝试工艺品的制作。

三、总 结

在文化创意产业下传统手工艺不再是以往单纯的技术型工艺,而是技术为基础创意为核心的创意型工艺,对于它的创新是在传统基础上的整合与再创造。[3]首先要突破固有的思维方式,工匠自身要有创新意识,从造型与功能、材料与工艺中寻求突破,同时也要与设计师等来自不同领域人员的跨界合作活化思维和创新发散;其次,传统手工艺具有鲜明的地域文化特色,在对其进行设计活化时不仅是传统与现代设计理念的有机结合,也应该是地域文化与现代设计造型语言的转化;再次,传统手工艺的形式与功能创新重在迎合大众的社会需求,落在工艺优化。社会需求是传统手工艺活化的重要基础,有需求才有价值,而工艺是价值体现的重要手段。精湛的工艺保证产品品质,也是风格社会消费瞩目的焦点,而与先进制造技术的结合提升传统工艺效率则是其得以发展的经济基础;最后,工艺的活化离不开传承,利用互联网传播让更多的人喜爱传统手工艺,开拓传承的范围、优化传承的方式,也体现着传统手工艺的跨界活化。