嘉善宣卷的生存状态和保护发展

2018-03-26袁马荣浦阅旻

袁马荣 浦阅旻

宣讲宝卷,称之为“宣卷”。明王源静补注《巍巍不动太行深根结果宝卷》卷一云:“宝卷者,宝者法宝,卷乃经卷。”[1]宣卷是一种古老的民间说唱艺术,是中国民间艺术的瑰宝。她经历了漫长的发展历史,在江浙沪和其他一些地区流传并发展着,随着历史发展和社会的变迁,融入了各地不同的风俗、语音、音乐和其他一些文化元素,形成了同样称为“宣卷”,可各不相同的语言与表演风格。“嘉善宣卷”是中国宝卷宝库中不可或缺的一部分,她的传承和保护对这一古老艺术的延续具有积极意义。为此,笔者对嘉善宣卷的起始发展、艺术特点、传承保护等作探索与思考。

一、嘉善宣卷的历史沿革

宝卷是由唐代寺庙中的“俗讲”演变而成的说唱艺术,已有近千年的历史。“民间宝卷中,宗教意味削弱了,但仍旧韵散相间,唱白兼行。”[2]宝卷以“劝善化俗,伦理教化”为宗旨,以宣讲佛教故事为主,传播因果报应,劝人为善思想。说唱形式伴随烧香拜佛等宗教科仪,仍有着宗教信仰色彩。

宋、元时期,宝卷的宗教色彩逐步谈化,宣讲的内容更接近民间事例。能看到吴方言区最早的宝卷宣扬记录是明嘉靖年间(1522—1566),徐献忠《吴兴掌故集》卷十二《风土类》中记载:“近来村庄流俗,以佛经插入劝世文俗语,什伍相聚,相为唱和,名曰‘宣卷’。”[3]

到了清代,民间出现了讲唱宣卷的专业艺人,使宣卷更趋大众化、通俗化。“这些宣卷‘佛头’‘先生’,在乡土平民中是受欢迎的人,特别是那些宣卷效果好、演唱宝卷多的人,受邀请的机会多。为了适应听众的要求,他们需要掌握更多的宝卷,除了传统的宝卷外,进而改编一些受听众欢迎的俗文学故事宝卷。他们收取报酬,以宣卷为谋生的手段,民间职业性或半职业性的宣卷人便这样产生了。”[4]101

清末民初,从事宣卷的艺人激增,宣卷活动达到鼎盛。在江浙沪一带的吴语地区,尤其在江苏省的苏州、吴江、昆山,上海的青浦,浙江的宁波、绍兴等地尤为突出。

嘉善宣卷与其他相关地区的宣卷一样源远流长,据2008年非遗普查时发现,历史上嘉善县干窑镇胡家埭曾有长寿禅寺和尚宣讲劝人为善经文的事例。因宣讲内容晦涩难懂,后经民间艺人将宣讲的经文整理加工成花名宝卷的形式在民间说唱。但由于历史少有记载,已难以寻觅。二十世纪三十年代初,位于环汾湖嘉善北部的西塘镇鸦鹊村(原大舜镇四吕村、庄王村)、陶庄镇金湖村、姚庄镇丁栅村和天凝镇洪溪村等地,都有或有过说唱宣卷的民间艺人。由于距离较近,吴江同里、黎里和草里等地的宣卷艺人,应邀常来往于这些地方演出,这种说唱艺术受到广大群众的欢迎和喜爱,尤其在年龄较大的人群中特受热捧。一些喜爱文艺的年轻人也自学或拜师学艺。与吴江市汾湖镇(原芦墟镇)一河之隔的西塘镇鸦鹊村(原大舜乡庄王村)的蒋福根和(原大舜乡四吕村)的高仲楹等几位青年,曾先后拜吴江同里、草里等宣卷艺人为师学唱宣卷。学成后组建宣卷班子,在当地和周边地区开展演出,从而使这一古老的民间艺术在嘉善这块土地上生根开花结果。

二、嘉善宣卷的形式特点

嘉善宣卷有木鱼宣卷和丝弦宣卷两种形式。

1.木鱼宣卷

木鱼宣卷历史悠久,早于丝弦宣卷。一副宣卷班子由二至三人组成,一人为主宣,称为“上手”,也叫“上联”。一至两人附卷(也称“下手”)。木鱼宣卷只用木鱼、喜拍、磬子、摇铃、碰铃等乐器。宣卷班子一般都有自己的班社名称,如蒋福根的“新兴社”宣卷班,高仲楹的“咏乐社”宣卷班等。每个宣卷班的人员和人数基本固定,有时也因为特殊情况有所变动。

木鱼宣卷的上手多为男性,女性极少,上手均被尊称为“先生”。说唱时男性穿长衫,女性穿旗袍。说、噱、表、唱、做,均由上手承担。吟唱时,上手边唱边敲大小两个木鱼,附卷敲磬子或碰铃,托唱上手唱词后半句的“南無阿弥”几个字。

木鱼宣卷为坐式说唱。因人数少,适合于家庭演唱。演唱时设供台,上面排列观音、弥陀、当方土地等菩萨,并焚香点烛。供台外面摆两张纵向的八仙桌(也叫阳台),上面铺台布,向外一面系桌围,桌围上书“××社文明宣卷”。上、下手分别坐于阳台两边(一般为上手坐左边、下手坐右边)。上手面前除左小右大两个木鱼外,还有一把点火茶壶、一面小锣、一只摇铃、一块“喜拍”,一把折扇、一块手帕,一根敲木鱼的棒槌,这些东西还有作道具之用。下手手拿长柄碰铃,面前摆一只磬子,一把点火茶壶。靠里边的台子中间摆一只内装宝卷的书箱,上面覆一块“经盖”。前面一只摆钟,两边两只装有鲜花的花瓶,花瓶后面放有一只写有宣卷书目的镜框,一只装有各种茶食的茶盘。

木鱼宣卷有固定的仪式:正本开唱前,先要接佛。上手用“海花调”唱“接佛”词,边唱边摇摇铃,每“接”一位菩萨,都要以半屈膝状拜一下。一个下手敲小锣,跟上手一起拜。另一个下手坐在位子上敲磬子;“接佛”唱好后,上下手转身面向听众唱《炉香赞》;然后上下手坐到位子上后,用“海花调”唱“开经偈”;唱好“开经偈”后,再念“定场词”。定场词主要起到安定场子的作用。上手轻轻的“喜拍”声和低沉的嗓音,会使原来闹哄哄的场子立刻安静下来;念完“定场词”后,紧接着开唱正本。一场卷一般唱四回,下午二回,晚上二回,每回一小时左右,中间休息20分钟左右;整场卷(一般要有五六场甚至七八场)的最后一回书结束后,要举行“送佛”仪式,方法与“接佛”相似。“有‘大叙团圆’式的结束语,其内容以劝俗发愿为主。”[5]

2.丝弦宣卷

“根据《吴兴掌故集》《歌代啸》《乌程县志》等的记载可知,浙江省境内的宣卷在明代嘉靖年间即已有之。至清代,民间教派宝卷因为政治的原因,逐渐衰退,民间宝卷开始兴起。湖州、嘉善等地,受与之接壤的苏州、吴江的影响,也开始有了民间宝卷,并最终从木鱼宣卷发展成了丝弦宣卷。”[5]94

丝弦宣卷是在木鱼宣卷的基础上发展起来的。由于木鱼宣卷从各方面而言,都是相对固化的,程序性、规范性比较明显,与时代的发展不相适应。为了适应社会发展,宣卷艺人对木鱼宣卷进行改编,经过较长时间的努力探索,逐步完成了从木鱼宣卷转变为丝弦宣卷的过渡。宣卷丝弦在表演方式上和木鱼宣卷有所不同,在演唱时,把原来的木鱼、磬子改为“响木”和丝弦乐器,如二胡、扬琴、弦子等,在开场奏“闹场”曲时,还加上笛或笙吹奏。

丝弦宣卷在形式和内容上进行了改革。一副宣卷班子五至七人(即上手一人,附卷一至二人,乐器三至四人),早期丝弦宣卷也有班社名,但简化了原来繁杂的仪式,桌面上没有程式化的摆设要求。台子一般不铺台布,也没有桌围。上手居坐于中,乐器分坐两旁,附卷与上手对面而坐。

上手多为男性,但也不乏女性,尤其是附卷,均为女性。上、下手穿戴都为时装。上手为主宣,用苏州方言说表,用手帕、折扇作道具。演唱时,上手敲响木,附卷双手敲碰铃。在唱丝弦宣卷调时,附卷托唱第二句后半句的几个唱词。

丝弦宣卷用乐器演奏《三六》《龙虎斗》《欢乐曲》等民间曲调作“闹场”。在两回卷中间休息时,为了不让场子冷场,附卷为观众演唱越剧、锡剧、沪剧等地方戏剧的唱段或民间小调,使场子休而不散,闹而不乱。

丝弦宣卷除了说唱一些因果报应、劝人为善的传统书目外,还说唱一些有时代特征的英雄人物、民间故事、好人好事等,起到了与社会合拍的宣传效果。

宣卷是一种口耳相传的俗文化样式,她的基本特点为语言本土化。作为口耳相传的民间说唱艺术,语言本土化的一个重要表现就是“口语化”,即像日常生活中人与人交流那样自然朴质、毫不修饰地讲述宣卷里的故事。嘉善宣卷使用的语言就是当地的土话。“江浙宣卷用吴方言演唱”[5]24,嘉善宣卷由苏州一带传入,因此故事说表都用苏州方言。在人物说白时,根据故事中人物的特点,用各种地方方言说白。

嘉善宣卷的说唱有叙事套路化的特点。当你听多了宣卷,常常有一种曾似相识的感觉,从人物命运到情节结构乃至叙事方式,仿佛早就储存在记忆里了,听起来非常熟悉、亲切。

在宣卷的音乐上也有一定的套路,丝弦宣卷有其主体曲调——丝弦宣卷调。说唱时根据故事情节和人物内心活动,可反复演唱“丝弦宣卷调”。另外还可以配唱“五更调”、“银交丝调”、“苏滩”等其他一些江南小调,在形式上更加活泼。

宣卷是一种俗文化,她的另外一点特点就是活动环境民俗化。宣卷的活动范围较广,在春秋季节的朝山进香、农事的赕青苗,家庭造房子上正梁、进屋,老人做寿,小孩满月剃头,拜弟兄,三观会,节庆庙会,消灾驱疫等活动中,选择吉日,宣讲相关内容的宝卷。

三、嘉善主要的宣卷艺人

嘉善比较有名宣卷艺人的基本情况如下。

1.高仲楹(1918—1980),西塘镇鸦鹊村人(原大舜乡四吕村)。1945年,拜吴江同里宣卷先生徐筱龙为师学唱木鱼宣卷,后又向“书派”艺人顾茂丰学唱丝弦宣卷。他的宣卷书路清晰,说表细腻,方言地道,角色语言生动,人物刻画栩栩如生,笑料运用却到好处。说表时内容含蓄,适时引用典故、成语,富含书卷气,行内人称之为“书派宣卷”。

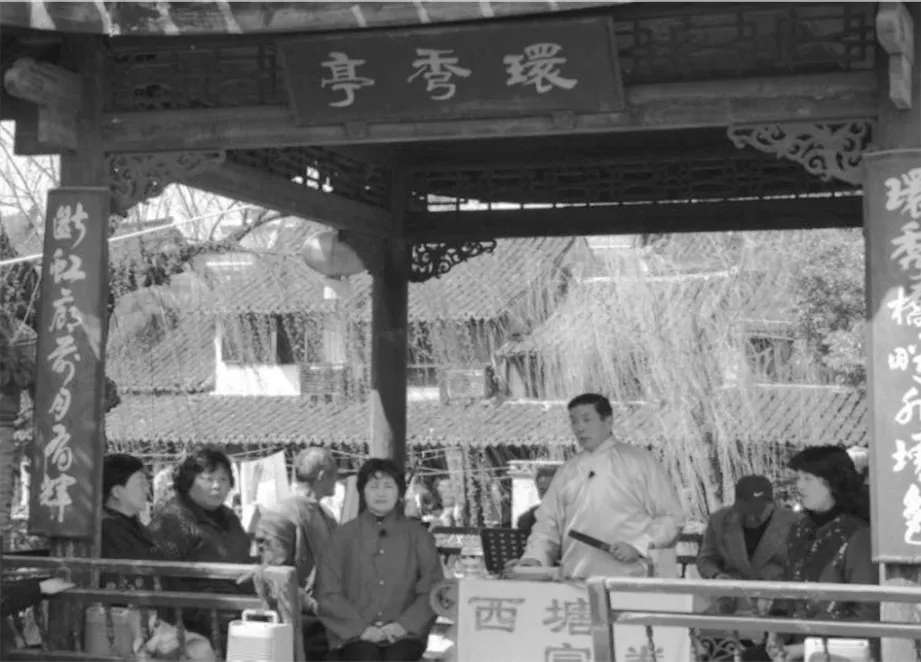

2.蒋福根(1925—2002),西塘镇鸦鹊村人(原大舜乡庄王村)。1938年自学木鱼宣卷。1940年向江苏省吴江同里镇的徐筱龙学唱木鱼宣卷,后又向“许派”创始人许维钧的妹妹许素贞学习,并与其小妹许雪英多次合作演出。1945年自立门户成立了宣卷班,开始唱木鱼宣卷,后来改唱丝弦宣卷。一年后,他和芦墟金家坝宣卷艺人缪志泉成立了“新兴社丝弦宣卷班”。由于他认真好学,模仿能力较强,因此演艺水平较高。他苏腔道地,说表清楚,通俗易懂。角色语音丰富,表演活泼(见图1)。他的表演风格被称为“乡派宣卷”。

图1 蒋福根木鱼宣卷·唱接佛调

3. 张志和(1935—2005),西塘镇鸦鹊村人。1956年开始自学丝弦宣卷。他向高仲楹、蒋福根等人学习演唱技巧。他的模仿能力强,嗓音条件好,擅长演唱,曲调丰富。尤其对锡剧、越剧和黄梅戏等戏曲唱腔唱得字正腔圆,非常到位。表演风格通俗、大方、活泼。

4.袁云甫(1941— ),西塘镇鸦鹊村人(原大舜乡四吕村)。1957年西塘“农中”毕业后,向本村高仲楹学唱木鱼宣卷和丝弦宣卷。他的书路清晰,说表严谨。1965年根据革命小说《林海雪原》改编了宣卷唱本《智取威虎山》。在“文化大革命”期间,将宣卷改称为“嘉善说唱”。2008年开始,在西塘古镇旅游景区定点表演,为广大游客说唱宣卷(见图2)。

图2 袁云甫丝弦宣卷

图3 沈王荣丝弦宣卷

5.沈王荣(1946— ),陶庄镇金湖村人。1965年向袁云甫学唱丝弦宣卷,后又向江苏吴江县同里镇的闵培善学唱宣卷。他宣卷表演风格大胆,说表生动,敢于创新,1979年,他把传统宣卷的坐唱改为立唱,撤掉了宣卷台子,把放在台子上的响木、碰铃拿在手里,他自制了合二为一的木鱼、响铃,说唱时可随意走动。附卷和伴奏乐队安排在后台一角,把宣卷从桌子边解放出来,使表演更加生动活泼,为宣卷走上舞台创造了新的形式(见图3)。1996年,他又把宣卷引到农村做丧事的活动之中。

四、对宣卷保护发展的几点思考

近一个世纪以来,嘉善宣卷历经风雨。20世纪50年代以来,宣卷被斥之为“封建迷信”,受到抵制和批判。“文革”期间,被视作封、资、修“毒草”,更是遭到了“灭顶之灾”。所幸的是,有一批热爱宣卷的民间艺人和广大听众,他们想尽办法,全力保护,使嘉善宣卷再次获得重生。20世纪80年代起,传统文化得到政府保护,嘉善宣卷被充分挖掘、整理和利用。2007年,嘉善宣卷作为代表性项目被列入第四批浙江省非物质文化遗产名录。传承人也得到大力保护,2009年9月,袁云甫与沈王荣均被浙江省委宣传部命名为“浙江省优秀民间文艺人才”; 2013年11月,又双双被浙江省文化厅命名为第四批“浙江省非物质文化遗产项目代表性传承人”。

当今,嘉善宣卷与其他传统文化一样,所依存的环境受到了严重的冲击,观众大量流失,艺人发生断层,给宣卷的传承与保护带来了严峻的挑战。如何使嘉善宣卷能再次“逢凶化吉”、传承发展,笔者认为应做好以下几点。

第一,政府扶持,强化保护。“非遗”传承与保护工作是一项长久浩宏的工程,需要政府统盘考虑、大力扶持。政府在制定政策的时候,要把发展非遗工作列入政府的经济建设的规划之中,要建立各种切实可行的保护机制,制定对民间曲艺包括宣卷等项目的相关政策,认真落实对宣卷等民间曲艺的保护措施。同时要保障传承人在生活、传承等方面的基本要求,充分调动他们参与传承、保护的积极性。要建立宣卷等民间曲艺专项保护基金,制定奖励政策,鼓励他们积极开展展示展演活动和培养宣卷传承人活动。

第二,建立完善的宣卷传承人的档案资料。要建立传承人制度和相关艺人的档案,搜集、挖掘、整理各种宣卷的文字资料包括各种唱本。录制宣卷传承人的口述史和说唱的音像资料。

第三,建立联谊活动机制,组织开展环汾湖周边地区宣卷交流活动,相互学习技艺,交流活动经验。加强理论层面的研究,积极推动民间曲艺包括宣卷的传承保护与发展。

第四,创新发展,增强活力。随着社会的发展,要对传统的宣卷在形式与内容上进行改革。坚守不是固守,要融入现代文化元素,让这古老的民间艺术增强活力,焕发青春。

第五,活态传承,培养后人。目前嘉善宣卷的文脉不旺,努力扩大宣卷传承人队伍,使之有一批骨干力量,这项活动刻不容缓。本人认为一是要充分发挥传承人的积极作用,参加各种展演展示的活动,在开展展演活动的过程中扩大嘉善宣卷的知晓度,营造宣卷的社会氛围。二是要积极培养有意向的年青人学唱宣卷,使代表性传承人成为承上启下的中坚力量。三是通过宣卷进校园、进社区等方法,开展主动“寻徒结对”活动,积极培养宣卷传承人,使宣卷不至于断裂根脉。

第六,在做好各项基础工作的同时,积极申报嘉善宣卷列入国家级非遗项目名录。

事在人为,关键要不断激发嘉善人的文化良知和文化自觉性。只要我们精心呵护,倍加努力,相信嘉善宣卷能面对困难,迎接挑战,在新时期广大听众面前继续展示她独特的艺术魅力。