行为主义之后政治学理论范式发展的三大最新取向

2018-03-23郝保权

郝 保 权

(西北工业大学马克思主义学院,西安710072)

一、行为主义范式及其之后的理论范式发展与特点

“二战”以后,行为主义的分析范式取代了传统政治学的制度分析,成为占主导地位的理论和方法。行为主义分析范式的产生对于政治学有着重要的意义,它极大地拓展了政治学研究的领域、范围和视野,丰富了政治学的研究内容和研究方法。首先,行为主义使政治学对于研究方法的探索成为一种自觉;其次,行为主义将政治学的研究重点由传统的静态的制度分析转为动态的过程分析和行为分析;再次,行为主义推动了各学科之间的交叉研究。自然科学与社会科学及其内部各学科的跨学科交流极大地扩展了政治学的理论和方法论研究。行为主义政治学对于跨学科研究的重视使得行为主义之后政治学的发展在不断挖掘自身理论资源之外,还积极吸取其他学科的理论和方法资源,使得跨学科研究成为西方政治学发展的最新理论和方法论取向。“社会科学的主导研究路径始终跨越各自学科的界限,将其他学科的研究成果集聚在自身路径之下,政治学者始终共享着社会学和经济学这类兄弟学科的理论和方法。”[1]

总的看来,行为主义因受内外挑战之后进入了所谓的“后行为主义”时代,随着行为主义的没落,政治科学进入了一个激进多元主义的时代,没有霸主,只有几个占霸权地位的竞争者[2]。这个多元主义时代在很大程度上表现出不同理论流派的出现以及新世纪以来因方法论争论而掀起的“改革运动”。但从20世纪中后期乃至新世纪方法论“改革运动”的发展来看,其受行为主义影响至深,这在很大程度上缘于政治学表现出了极强的“量化”方法论的发展取向。著名政治学家萨托利批判了美国政治科学的量化方法的发展取向,认为美国的政治科学已经在很大程度上萎缩为纯粹的研究设计,美国的政治科学已经走入一条他既不愿也不能接受的不归路——过分专业化且过分狭隘的模式,过度的量化以及由此导致的脱离政治现实且思想极度贫乏的状态[3]。在方法论争议的过程中所兴起的那些新兴政治学,诸如实验政治学、人工智能政治学,在很大程度上都是立基于对自然科学等学科的“实验”与“量化”方法借鉴基础上所兴起的一种方法论取向,面临着很大的争议与内在的困境[4]。

“后行为主义”时代的西方政治科学尽管未能完全突破行为主义的学科设定与研究议程,在继承与反思的基础上还是产生了诸多“新”的发展取向。西方政治科学在不断挖掘自身传统和资源之外,还从经济学、社会学、历史学、文化学等学科借鉴了有益的成分,形成了三种最新的理论范式性的研究取向。①本文所言的“最新研究取向”乃是指具有“理论范式”层面上的“最新取向”。之所以说“新”,是相对于“旧制度主义”与“行为主义”而言的,并不是指进入21世纪以来最近十多年意义上的“新”。简言之,就是指行为主义之后的“新”。政治学对于经济学的借鉴和汲取,形成了政治学的理性选择研究取向;政治学对于自身的不断发掘以及对经济学、社会学的借鉴,形成了政治学新制度主义的制度研究取向;政治学对文化理论的汲取,形成了政治学的文化分析取向。这三种理论取向大致呈现出一种先后的发展顺序,体现着当时理论范式的演进。新制度主义在一定程度上是对理性选择理论的借鉴和发展,而政治学的文化理论则“推进了理性选择理论和政治制度理论”[5]。

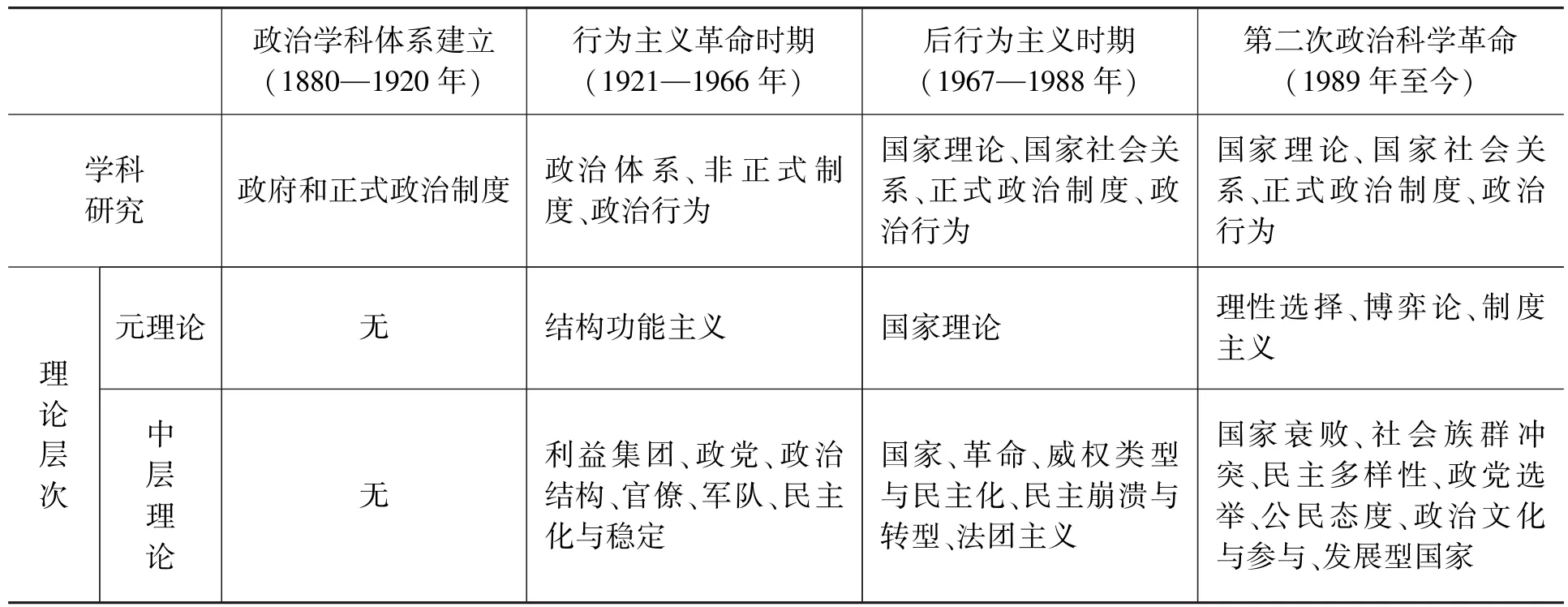

之所以说存在上述三种理论范式,很大程度上是因为它们是行为主义之后影响最大的、能与行为主义并驾齐驱的主要理论范式。有学者就指出,无论是新国家学派、新制度主义、理性选择理论,还是受欧洲影响的文化分析方法,它们都没有带来政治科学的整体性革命,它们最多也就是和行为主义并驾齐驱[6]。马克·I.利希巴赫与阿兰·S.朱克曼编著的《比较政治:理性、文化和结构》一书在很大程度上就是按照这三大理论范式进行的总结[7]5-10。从美国政治学的发展、变迁中也大体能提出这样一种发展取向(详见文末表1)。

纵观行为主义之后形成的这三种最新理论范式的研究取向,基本上有着一个共同的特点,即“问题驱动”与“方法驱动”的并举。它们有着明确的研究主题,有着内在的方法论支撑,具有理论和方法的内在一致性,因而具备库恩所言“范式”之意义[8]。其中最最典型的体现就是新制度主义中的历史制度主义学派。皮尔逊和斯考切波这样评价历史制度主义:“当代政治科学家们对于历史制度主义的主导性范式是极为熟稔的,但是却并不必然知道这就是一种在理论和方法上都具有内在一致性的研究途径——正如其他两个以经验为基础的主要研究途径——以统计为基础的行为主义和理性选择理论一样”[1]。斯坦莫甚至说:“历史制度主义既非一种特别的理论,也非一种具体的方法。最为恰当的理解是,历史制度主义是一种研究政治的取向。”[9]

二、理性选择:政治学的经济分析取向

行为主义式微之后,理性选择理论因其解释的有效性和深刻性“作为一种受到偏爱的方法正在侵占行为主义的地盘,甚至大有取而代之的态势。这一点不仅可以从偶然翻阅的一些主要刊物上看出来,也可以从重点大学政治系教职的分配上看出来”[10]。理性选择理论是将经济学的研究方法引入到政治学中而产生的。理性选择理论的贡献在很大程度上是政治学意义上的,而非经济学意义上的,它只是将传统经济学进行了政治学方向上的拓展,并没有深化和拓展经济学理论。可以说,理性选择理论拓展了经济学的研究范围,而非深化了传统经济学理论,它开辟了政治分析的经济学框架,革新了政治学理论和方法,为政治学的发展开启了一条新的研究路径。奥德舒克在评价理性选择理论的成就时指出:“理性选择理论导致了在一种共同范式和推理结构下的政治学与经济学的重新整合,没有比这更重要的了”[11]1-2。

理性选择理论一词在含义上实际上是相当广泛的,经常又被称为公共选择理论、社会选择理论、博弈论、理性行动模式、实证政治经济学以及政治学的经济研究途径等。与行为主义深受自然科学影响不同,理性选择理论是用经济学分析方法来研究政治问题。丹尼斯·缪勒认为“我们可以把公共选择定义为是对非市场决策的经济学研究,或者简单地定义为把经济学应用于政治科学的分析”。理性选择理论在方法论上是经济学的,但是其关注的对象“无异于政治科学:国家理论、投票规则、选民行为、党派、官僚体制等等”[12]4。基于经济学的研究方法展开的对政治主题的探讨,在布坎南看来,引发了“研究政府和政府活动方面的方法论革命”[13]IX。

理性选择理论经历了几个主要的发展阶段:一是诞生阶段(20世纪50年代),其主要标志是阿罗(Kenneth J.Arrow)出版的《社会选择与个人价值》(Social Choice and Individual Values),该书对社会选择进行了说明。在这一时期,唐斯(Anthony Downs)的《民主的经济理论》(An Economic Theory of Democracy)一书的出版则极大地扩大了理性选择理论的影响。二是发展阶段(20世纪60年代),代表人物是布坎南(James M.Buchannan)、赖克(William H.Riker)和奥尔森(Mancur L.Olson)。布坎南和塔洛克合著的《同意的计算》(The Calculus of Consent)对公共选择理论的基本问题进行了全面探讨;赖克的《政治联盟的理论》(The Theory of Political Coalitions)指出了经济理论和理性选择在政治分析中的重要作用;而奥尔森的《集体行动的逻辑》(The Logic of Collective Action)则使理性选择理论研究超出了政府和投票领域,扩展到了集体行动中的“搭便车”分析。三是扩展阶段(20世纪70年代),继奥尔森的理性分析之后,博弈论在这一阶段占据主导地位。哈丁(Garrett Hardin)重点阐述了博弈论中的“囚徒困境”和“公地悲剧”问题;阿克谢罗德(Robdr Axelrod)等人则将“囚徒困境”进行了扩展,并在重复的“囚徒困境”的框架内分析了政治问题。四是突破阶段(20世纪80年代至今),理性选择理论暴露出的内在缺陷受到批评之后实现了重大突破和创新,转向了制度分析,从而形成了理性选择制度主义[14]。古丁和克林格曼就认为,新制度主义的部分内容“是和理性选择运动结合在一起的”[15]。这一部分内容将放在新制度主义研究取向中探讨。我们在这一部分中将主要讨论理性选择理论的主要假设、方法论及其局限性。

总体而言,理性选择理论得以展现其分析的魅力主要立基于方法论个人主义、理性人以及交易政治观这三大假设。传统政治学采用的是整体主义的分析方法,将政府看作是一个实体,整体地比较分析整套的政治制度,缺乏微观的动态的具体的分析。而布坎南提出了“整个政治过程的单一个人行为模型”[13]129。国家和政府是由一个个个体组成的政治实体。从方法论个人主义来看,政治个体的行为在政治学研究中占据重要的地位,而且研究集体行为首先要研究集体中个体的行动。集体的行动是个体行动的结果。政治个体的行动并非杂乱无章的,理性选择理论采用典型的理性人假设,“与经济学一样,公共选择的基本假设是,人是自利的、理性的,效用最大化者”[12]4,“个人的行为天生要使效用最大化”[16]。人在政治活动中与在经济活动中并无二致,都是理性的个体,都追求个人利益和效用的最大化,“个人在公共选择和在私人选择中具有相同的动机”[17]。因此,在分析政治过程和政治活动时首先假定个体的自利性,政治个体参加政治活动有着固定的利益偏好,即实现自身利益的最大化。不同于经济活动,政治个体所追求的利益最大化并非金钱等物质利益的最大化,而是指选票等换来的权利实现的价值与尊严等等非物质化的利益。

基于方法论个体主义和理性人假设,理性选择理论在如何理解政治上形成了一种交易的政治观。理性选择理论将市场划分为经济市场和政治市场两种类型,通过理性人这一假设,理性选择理论分析了这两种市场的典型特征。经济市场,对于理性选择理论来说,不言而喻。理性选择理论的特征主要体现在政治市场的理性人分析。理性选择理论认为,政治市场就是个人在参与政治活动时,与其他政治个体或组织发生各种联系的活动场域。与经济市场一样,政治市场中的个体也是典型的理性人,政治市场如同经济市场一样,存在着供需双方。政治家和政府官员是掌握公共资源的供给方,而选民和纳税人则是公共物品的需求方,双方通过选举过程而达成政治市场上的交换。在这种交换过程中,理性选择理论家认为政治个体也是典型的理性人,基于效用的最大化会对自身的收益和成本做出考量。政治过程,在理性选择理论看来就是一种理性个体之间交易、算计的过程。此外,理性选择理论还利用博弈论来研究政治过程,政治过程也因此被视为参与政治活动的各方在力求自身利益最大化过程中的一种博弈过程,这一博弈过程必然是一个彼此竞争和相互冲突的过程,因此容易出现像“囚徒困境”和“公地悲剧”这样的博弈结果。

这样看来,理性选择理论有着自身明确的研究对象、研究主题和自身的逻辑假设,而且它之所以成为行为主义之后的替代范式,与其方法论特征有着密切的联系。理性选择理论的理论内涵和方法论特征具有内在的一致性,理性选择理论本身就是作为一种受到偏爱的方法而日益成为行为主义之后的最新研究取向之一的。虽然理性选择理论日益侵占行为主义的“地盘”,但是两者之间存在着共性,它们都是以方法论个人主义作为基础从相对微观的角度来考察动态的政治过程,正是对于两者这一共性的把握,有些学者将理性选择理论视为行为主义的重要组成部分[18]。但是,与行为主义受自然科学的影响而形成的经验归纳的方法相比,受新古典经济学影响至深的理性选择理论继承了新古典经济学的抽象演绎方法。理性选择理论的解释力就在于其严密一致的逻辑,理性人假设则是理性选择理论的逻辑起点和前提,正是具有理性的能够做出成本收益计算的理性人,理性选择理论才能从现实中抽离出不变的、统一的人性来观察和解释整个政治现象。这种形式上抽象和数理式的解说以及用简洁的、严谨的逻辑推理形式来解释和阐述复杂政治现象无疑是有用的,甚至是深刻的、有效的。贝克就指出“经济分析是一种统一的方法,适用于解释全部人类行为”[19]。

然而,理性选择理论在获得成功的同时,对它的质疑和批判也如影随形。对其最大的批判就在于理性选择理论过于追求抽象、简化的现实及其追求普遍主义的雄心。理性选择理论从逻辑的一致性上来解释复杂现象有一定的解释力和有用性,但是正如格林和沙皮罗所指出的那样,“我们并不否认理性选择模式能解释政治现象,但这些模式中仅仅有很少的有价值的应用经受住了经验的仔细检验”。“如果其经验的参照没有很好的界定,形式上严谨的理论可能是不准确的和模糊的”[11]14。因此,我们可以看到,理性选择理论的成功很大程度上是在理论演绎上,而非有赖于经验的检验。总的看来,格林和沙皮罗对于理性选择理论的整体性批判和专门性批判是站得住脚的。在他们看来,理性选择理论的经验应用已经受到了来自两种方法论缺陷的困扰:第一种是误用统计学技术,过分注重量度误差或过于依赖从少数案例中得出的推论等方法论缺陷。这类缺陷在政治学中已趋于严重,但是格林和沙皮罗更感兴趣的是方法论错误的综合征,即“来自于方法驱动(method—driven)而不是问题驱动(problem—driven)的研究途径,研究者更为热衷的是为某种普遍适用的模式辩护而非理解和解释实际的政治结果”[11]45。格林和沙皮罗无疑洞穿了理性选择理论的根本缺陷。

理性选择理论的这一根本缺陷衍生出了“经济学帝国主义”的倾向。理性人或经济人的假设在抽象的、形式的演绎推理下尽可能地扩展自己的研究领域,从而造成了“经济学帝国主义”。一方面,理性选择理论以经济学方法统一整个社会科学,用经济学的方法来研究所有的社会科学现象;另一方面,成熟于美国的理性选择理论不加区别和改变地用于分析发展中国家。

无论是方法驱动追求普遍主义的雄心还是“经济学帝国主义”,都使理性选择理论暴露出局限性和分析的片面性,从而使理性选择理论饱受批判。一些学者对理性选择理论的前提逻辑假设进行了质疑,如人类是自私自利的,个人是独立的,人只依据理性而行动,个人决策的基本逻辑是成本收益计算,价值是主观的因而无法科学地进行研究,个人而不是群体是基本的分析单位,在研究中必须而且也能做到价值中立,组织的运作也是理性的,等等[20]。最近,“诠释政治学派”对理性选择理论也进行了猛烈的攻击,甚至更为致命。在“诠释政治学派”看来,理性选择理论不仅在研究动态的社会类型时存在硬伤,而且其对政治中文化和情感要素的忽视使其解释力受到了局限,因为它简化了世界和人类心理,难以适合许多比较学者的口味,特别是对那些承诺进行领域研究或诠释性解释的学者来说更是如此[7]45。

“诠释政治学派”对理性选择理论的批判是深刻的,反映了政治学的文化分析取向的最新发展。政治科学的发展离不开文化的架构,离不开文化意义上的政治诠释。政治科学的文化分析取向的发展是对行为主义和理性选择理论的理性分析和价值中立的一种纠正。因此,文化对于政治科学来说具有重大的意义和价值,正是对文化和情感的发掘,政治科学的文化分析取向也因此形成并产生重要的影响。

随着自身的发展,理性选择理论也转向了制度分析。理性选择理论理论上的演绎分析和实际经验上的“误差”让理性选择理论者思考其中的原因,这种思考所得出的结论就是“制度至关重要”[12]9。以理性选择理论所研究的美国国会投票为例,美国国会在立法投票过程中能够形成稳定的多数,而不是出现“孔多塞悖论”或“阿罗不可能定理”所指出的投票悖论的根源是制度而不是理性解决了议员们经常会面对的集体行动的困境[21]。抽象演绎的、形式逻辑的理性人假设和模型倾向于忽视他们逻辑假设之外的结构性因素,如制度、文化和情感,尤其是看不到制度在这一分析中的重要作用。理性选择理论要想摆脱自身的这种困境,必须具有开放性,尤其是要与制度分析相结合。彼得斯认为,“即使是最严厉的批评者也不得不承认,理性选择理论和有关政治生活的制度视角的结合,能为政治生活提供大量的重要见解”[22]67。缪勒也认为,理性选择理论的未来发展“必须将行为和制度的知识相互结合”[23]。正是在对制度的关注中,理性选择理论实际上完成了一个研究取向(研究主题和方法论)上的转换,形成了理性选择制度主义。

三、新制度主义:政治学的制度分析取向

理性选择理论的自我发展推动了理性选择制度主义的兴起。然而,有的学者认为,理性选择制度主义并不是最早出现的新制度主义的流派,历史制度主义实际上是政治学中出现的第一个新制度主义流派[22]70。豪尔(Peter Hall)在《驾驭经济》一书中尽管没有正式地提出“历史制度主义”,但是较为明确地使用了历史制度主义的分析方法,指出了制度在时间流逝中塑造政策的重要作用[24]5。新制度主义的正式提出归功于马奇和奥尔森(March and Olsen),他们于1984年共同发表的《新制度主义:政治生活中的组织因素》一文是新制度主义政治学的开创性著作[25]。这场始于20世纪80年代的制度研究被彼得斯视为“在某些方面重新回到对公共领域的正式(或非正式)制度及其所扮演的重要角色”的“成功的反向改革”[22]1。

政治学很大程度上源于对制度的研究。行为主义的风行以及理性选择理论的成功扭转了这种研究取向。这两种理论是一种基于自然科学和经济学的相关假设轻视或拒绝对政治制度的研究而偏向于以个体为中心和基本假设的理论和方法路径。所以说,新制度主义的兴起复兴了政治学研究的传统。但是,新制度主义在反映传统政治学的某些特征的同时,也吸收了行为主义和理性选择理论的某些优点,推进了政治学在理论和方法论上的政治研究。行为主义和理性选择理论是新制度主义出现的背景。马奇和奥尔森提出新制度主义的同时,对行为主义和理性选择理论做出了相当可观的评价。他们对这两种理论在经验政治研究上所取得的巨大成功给予了正面的积极评价,同时也对行为主义和理性选择理论的背景论、化约论、功利主义、功能主义和工具主义的特征进行了庖丁解牛般的分析。

新制度主义者拒绝行为主义理论,以及在行为主义影响下的多元主义理论(类似上述的背景论)、功能主义、结构主义,但吸收了20世纪70年代以后发展起来的政治和社会理论。如“回归国家学派”(bringing the state back in)、组织理论(group theory)、学习理论(learning theory)、符号互动论(symbolic interaction theory)和比较政治学中的政治发展理论[26]。不止如此,索尔坦和尤西拉纳以及汉夫勒(Karol Soltan,Eric M.Us-la-ner and Virginia Hanfler)甚至认为,新制度主义的传统根源于经济学、政治学、产业组织、社会学和法律。新制度主义的某些明显的发展趋势来自经济学。从历史上看,最丰富的制度主义传统存在于社会学之中。当新制度主义再次出现在社会科学中时,它不是以社会学的传统面目复兴,而是以不同形式出现在各个社会科学的学科中[27]。也许正是在这个意义上,豪尔和泰勒(Hall and Taylor)将新制度主义划分为历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义这三个大的流派[21]。很明显,理性选择制度主义来源于理性选择理论,受经济学影响较深;历史制度主义很大程度上源于政治学的本土传统之中,同时受历史社会学影响至深;①例如,历史制度主义的典型代表人物斯考切波就是一位历史社会学家,编著有《历史社会学的视野与方法》(Version and Method in Historical Sociology, Cambridge University Press, 1984)一书。而社会学制度主义严格来说应称之为社会学的新制度主义,其发端于社会学的组织理论。总之,无论采用何种标准来划分新制度主义的内部流派,它们都是政治学的制度分析取向的研究路径。

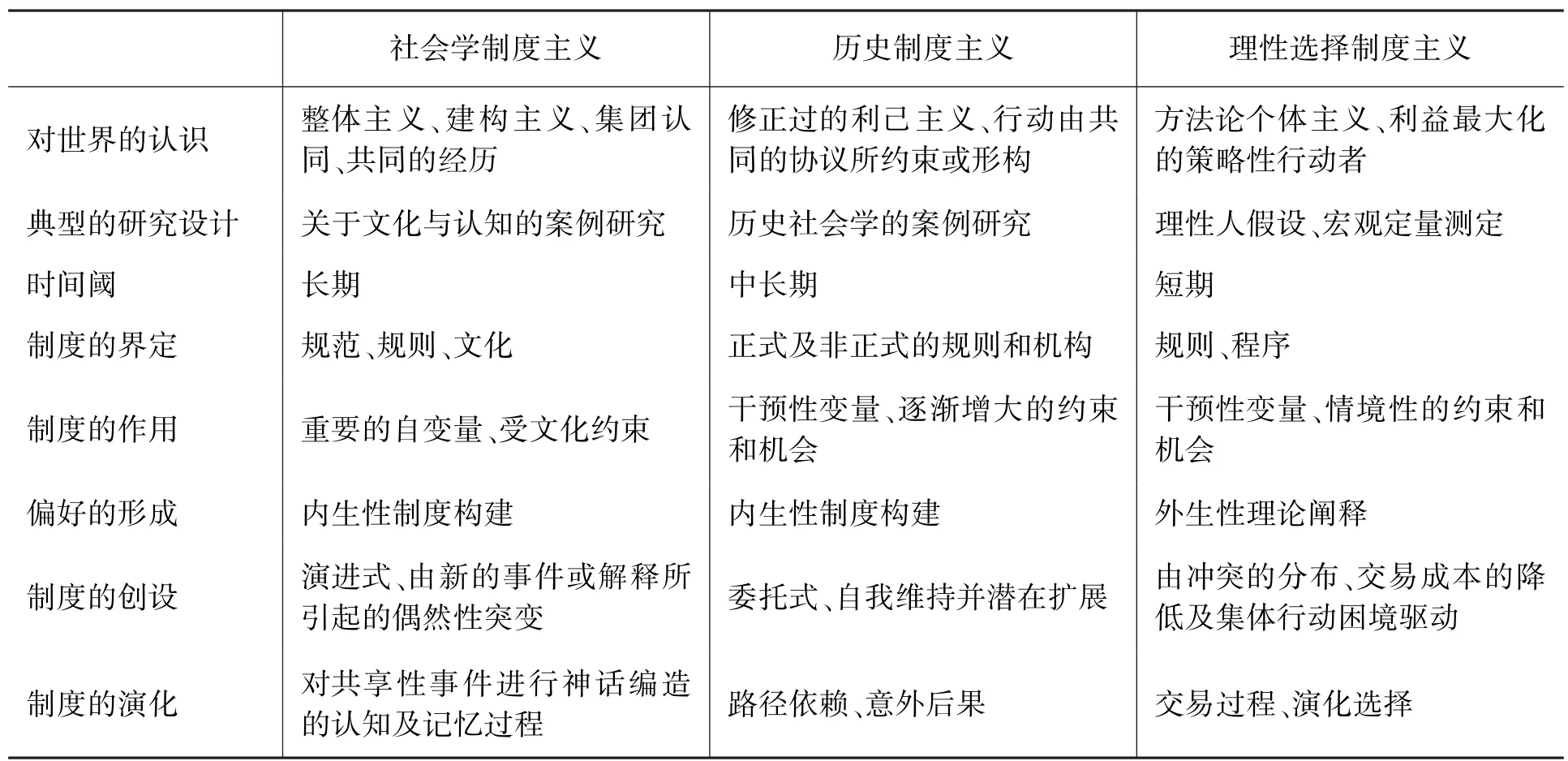

新制度主义政治学的兴起和发展一直伴随着内部的争论,这尤其体现在内部流派的划分上,出现了二分法、三分法、四分法以及七分法等。因为借取的理论资源不同,从而在具体的分析内容和具体的研究方法以及理论假设等方面存在着一定的差异。以目前普遍接受的理性选择制度主义、历史制度主义和社会学制度主义三分法为例,阿斯平沃和施耐德对此做了详细的归纳和对比(详见文末表2)。

豪尔和泰勒也对这三个流派的主要特征进行了概括:历史制度主义的特征表现为倾向于从相对宽泛的意义上界定制度与个人行为之间的互动关系,强调在制度运作和产生过程中权力的非对称性,分析制度生成和变迁过程中的路径依赖现象,注意到历史中的意外后果,将制度分析与能够产生某种政治后果的其他因素整合起来进行研究。理性选择制度主义的特征表现为采用经济学中典型的理性人假设,倾向于将政治视为一系列集体行动的困境,强调对政治后果起决定性作用的策略性行为的重要作用,从功能性后果的角度来解释制度的产生和演化。社会学制度主义的特征表现为非常宽泛地界定制度的内涵,将正式规则、程序和规范之外的象征系统、认知模式和道德模板等为人们的行动提供的“意义框架”纳入制度的范畴,从“文化途径”(culture approach)的方式解释制度对行为的影响,从组织有效性之外的社会合法性的角度解释制度的起源与变迁[21]。

新制度主义政治学虽然在内部的流派划分以及各流派在对制度的理解等方面存在着争议,但是新制度主义政治学的形成及其各流派却共享着理论和方法论方面的特征。

首先,新制度主义政治学各流派在继承传统政治学制度研究基础上全面阐述了自己的制度观。传统政治学以政治制度为研究对象。行为主义和理性选择理论在理论和方法论方面对经验和演绎的偏爱忽视了对制度的关注。新制度主义政治学的形成正是对这种忽视的纠正,“重新回到对公共领域的正式(或非正式)制度及其所扮演的重要角色的关注”,重申制度研究的重要性。新制度主义政治学不仅强调制度作为政治学研究对象的至关重要性,还全面阐述了自己的制度观:制度的内涵、制度的重要作用、制度的生成、制度的变迁以及制度与行为之间的关系问题,等等。在对制度的界定上,不同于传统制度主义对于正式制度的描述和剪裁,新制度主义从较为广泛的含义上来理解制度,不仅关注正式制度,还关注非正式制度。其中,豪尔关于制度的定义被广泛地接受:“制度被定义为嵌入在政体或政治经济组织结构中的正式或非正式的程序、规则和惯例。”[21]此外,瑟伦和斯坦默对各种制度的定义综合后提出“制度主义者们所说的制度包括引导人们政治行为的正式组织之内的正式和非正式规则和程序”[28]。艾肯贝利在豪尔的定义基础上将制度划分为从政府制度的具体特征到更为宏观的国家结构再到一个国家内部的规范性社会秩序这三个层次[29]。社会学制度主义甚至将文化、策略、角色、道德模板等纳入制度的范畴之中,这足以看出新制度主义对于制度的广泛理解。然而,对制度内涵理解的广泛也引致了对新制度主义政治学的批判。关于制度的重要作用,新制度主义政治学予以充分的阐述;理性选择制度主义虽然采用一套典型的行为假设,但是得出的结论却是“制度至关重要”[12]9。作为策略性背景的制度却在解决集体行动困境过程中起着决定性作用。在历史制度主义者看来,制度是决定和影响政治行为、公共政策和集团活动的关键性变量。“制度被看成是历史景观中推动着历史沿着某一道路发展的相对稳定和最为核心的要素。”[30]216而社会学制度主义者更是将制度视为为社会人和组织人提供意义框架的社会合法性所在。关于制度的生成和变迁,理性选择制度主义、历史制度主义和社会学制度主义则给出了不同的解释,正如上表中所注明的,理性选择制度主义偏于功能主义的解释,而历史制度主义则从路径依赖的角度给出了自己的阐释。总之,新制度主义的制度观不仅有着丰富的内涵,也有着不断发展的特点,这需要我们不断地去挖掘。

其次,新制度主义政治学不仅形成自己的制度观,而且在对国家作用的重视过程中形成了自己的国家观。行为主义和理性选择理论盛行的20世纪五六十年代,西方政治科学和社会学研究中主流的特征就是在解释政治、社会以及个人或集团行为时采用典型的社会中心论的方法。国家被视为是过时了的概念,在多元主义和结构功能主义占主导的理论中寻求的是能够替代“国家”的更为科学和普遍主义式的概念。国家和政府没有自己的自主性,而只是一个利益集团或社会运动在其中竞技的平台和场所。行为主义的代表人物杜鲁门在《政治过程》中直接否定国家整体利益,取而承认的是能够代表公共利益的集团利益。所谓的超越于集团利益之上的国家整体利益,在杜鲁门看来是不存在的[31]。新制度主义政治学所造成的政治科学乃至社会科学领域的变革在于他们发出了“回归国家”(bring the state back in)的强大呼声,从而使国家理论和国家研究成为当下的热门领域和话题,以致形成了“回归国家学派”。甚至有学者认为“新制度主义实际上就是一种新的国家理论”[32]。斯考切波是“回归国家”的最有力的呼唤者。她认为国家有其自主性,“国家可以看作是拥有对领土和居民实施控制权的组织,它可以系统地表达和推进自己的目标,而不是简单地反映集团、阶级或社会需求与利益”[33]。国家并非利益集团竞技的平台,而是能够作为一个独立的行动者追求其特定的目的,它也具备追求这些特定政策的政治能力。国家的结构、国家与社会经济的关系都影响到权力的配置以及行动者采取具体行动的方式。新制度主义政治学的这种国家观扭转了社会中心论的研究视角,将国家置于研究的中心来看待政治过程的特征,这对社会科学领域产生了很大的影响。但是,这种国家观很快便受到了各种学派的批判。阿尔蒙德认为这种国家中心主义容易忽视现代社会中的政党、利益集团和媒体等非国家因素的重要作用[34],而另一些学者认为过分强调国家的自主性容易忽视历史传统等因素的重要作用[35]。新制度主义政治学面对这些批判也逐渐意识到无论是社会中心论还是国家中心论,其实都是从单方面来理解社会与国家之间的互动关系。因此,豪尔就认为,在考虑国家与社会互动关系时,必须要考虑到制度变量。国家应该被视为一套嵌入在社会之中的制度体系,正是国家的制度网络影响了国家与社会的互动关系。因此,只有在国家与社会关系中推进新制度主义研究,才能更好地看清国家的活动范围以及国家对社会的塑造程度[24]17。

再次,新制度主义政治学实现了对政治与政治学科的重新理解,暗含着其独特的政治观。“什么是政治”这是一个很难回答的问题,每个时代对于政治的理解都存在着差异,对于政治的理解受着不同时代的研究主题和方法论影响。新制度主义政治学对于政治的理解首先在于政治的观念很大程度上是制度的,但又不仅仅是制度的,因为政治是多面的。彼得斯明确提出“只有在这种制度的、多面的政治观念中,政治学才能真正理解和解释被我们选择作为主体的复杂现象”[22]17。新制度主义对于制度的重新发现和重视很大程度上表明了这一内涵,政治生活不可能离开制度,制度对于处于政治生活中的个体和集团意义重大。通过对制度的理解,我们可以解释不同制度下个体和集团行为的差异。然而这种制度的政治观念很大程度上是将制度分析作为理解政治现象和社会生活的出发点和核心框架。那么政治本身又是什么呢?新制度主义政治学也对此进行了相应的探索。新制度主义政治学在回答政治是什么的问题上首先批判了行为主义和理性选择理论的政治观。马奇和奥尔森对于行为主义和理性选择理论的政治观进行了深刻的总结——“背景论、化约论、功利主义、功能主义、工具主义”[25]。这种政治观是一种典型的结果至上、工具主义、机械式的政治观。新制度主义就是对这种政治观的挑战和重新理解。马奇和奥尔森明确提出了“对生活进行诠释的政治学”这一命题。他们认为,政治是对生活的解释,政治是公民教育的工具、提升文化价值的工具,政治是一个可以发现、剖析、表达意义的场所,政治是将共有的经验、价值和自然事物进行概念构建的场所。马奇和奥尔森是从规范制度主义来理解政治的[36]。但是,马奇和奥尔森又提出“这个新制度主义将以集体行动作为分析核心的观念来取代政治学的上述五个主要特征”[22]17。这就打通了规范制度主义与历史制度主义、理性选择制度主义的隔阂。理性选择制度主义明确将政治看成是围绕着稀缺资源而展开的集体活动,只是理性选择理论错误地将经济交换中的平等关系贯彻到政治活动中。历史制度主义者对此进行了修正,他们认为政治活动中主体权力的不平等导致了政治这种集体活动并不像经济活动那样,冲突和竞争往往构成了政治活动中的核心变量。因此,在历史制度主义的政治观中,政治首先意味着涉及集体行动的重大问题,确切而言,是指在既定制度和权力关系之中,由于制度和权力的存在而赋予不平等关系的背景下,围绕着稀缺资源而展开竞争的各个集团之间的冲突构成了政治的核心[30]121。

最后,新制度主义政治学不仅有着明确的研究主题,而且还体现着明确的方法论,具有理论与方法的内在一致性。这种一致性最主要的体现就在于新制度主义政治学的核心主题是分析制度,而分析框架是制度分析。无论是在元理论还是在具体的分析方法上,新制度主义内部的流派存在不同的特点。理性选择制度主义在强调制度的策略性背景下沿用理性选择理论的理性人假设,继承理性分析方法,采用方法论个体主义,以行动者为中心,考察制度与行为的互动关系,并从功能主义的角度阐述制度的起源和变迁。而历史制度主义弥补了理性选择制度主义在时间序列上的模糊,大量使用历史方法和比较方法,对跨时间和跨地域的序列进行比较分析。历史制度主义的比较历史分析方法又被分为作为理论平行论证的比较历史分析、作为背景对比的比较历史分析和作为宏观因果分析的比较历史分析。历史制度主义的这种历史分析中又存在着分析性叙事的功能,这种功能的实现则是通过比较历史分析的名义性比较、顺序性比较以及叙事性比较这三种具体的比较技术来实现的[30]157-163。社会学制度主义提供了不同于理性选择制度主义和历史制度主义的分析方法,它反对理性选择理论中的理性分析和个人主义观念,提供了另一种不同的分析方法的选择,那就是规范的分析方法。

新制度主义从20世纪80年代以来的兴盛发展使其成为社会科学的主流范式,其产生的影响遍及整个社会科学领域。不说它对行为主义和理性选择理论的批判和借鉴,新制度主义理论自身便有着丰富的内涵,它从社会科学的各个领域汲取理论资源。社会学制度主义吸收了自涂尔干和韦伯以来的社会学传统;理性选择制度主义则从经济学中、尤其是从凡勃伦和康芒斯等新制度主义经济学家那里汲取自己的理论灵感;历史制度主义除了有着自己的旧制度主义传统,还从历史社会学等学科中广泛借鉴。这些丰富的理论资源使新制度主义发展出了一个庞大的理论框架,它以制度分析为核心,对政治生活中的集体行动、社会生活中的重大问题进行了细致的分析。然而,新制度主义本身也存在着缺陷。新制度主义是一个充满着争议的词,这主要表现在两个方面:一是没有一个统一的关于制度的理解,对于制度的定义存在着很多版本。到底什么是制度,制度的内涵和外延如何定义,不同的流派存在着不同的理解。这种对于制度的泛化理解甚至将文化纳入到制度的内涵之中是新制度主义的最大缺陷。二是新制度主义的内部流派划分和整合问题。彼得斯就发出了“一种还是多种制度主义”以及“有一种新制度主义吗”的感慨[22]153-163。新制度主义政治学内部存在着不同的划分方法,也表明了这些流派之间的分歧,虽然它们存在着制度分析的共性。总而言之,任何理论范式都不是完美无缺的,我们应该看到这一范式还很“年轻”,新制度主义政治学还存在着许多问题,理论的完善需要有一个过程。

四、文化理论(CT):政治学的文化分析取向

本文的文化理论并不是政治文化理论,所关注的是行为主义之后文化理论的兴起对政治学产生的影响,即政治学的文化分析取向。因此,当代政治文化理论是行为主义革命的产物。人类学、心理学、社会学等学科在自然科学发展的影响下产生了政治学的行为主义革命,在此基础上,阿尔蒙德于1956年首先提出了政治学理论中的政治文化概念——“一国居民中当时盛行的态度、信仰、价值观和技能”[37]。1963年他与维巴合著《公民文化》一书,开创了政治文化研究的科学主义范式,形成了一个具有影响力的政治文化理论。行为主义的政治文化理论弥补了传统文化研究的微观基础,它运用行为主义的研究方法,对个人的政治心理进行微观分析,并与宏观分析相结合,实现了政治文化研究的微观与宏观的联结。重要的是它首次运用科学的研究方法来研究人们的行为,进行比较政治分析,探究人类行为背后的文化意义,这对政治学的科学化来说意义重大。因此,政治文化理论很快风行于20世纪60年代,然而科学化的政治文化理论正如行为主义所遭受的批判一样,随着行为主义的式微而式微。但是,20世纪80年代以来,随着文化理论(CT)的兴起,政治文化理论也得到了复兴。政治学从文化理论中汲取有益的理论资源和方法论,促进了政治学的相关研究。

并不存在单一的文化理论。20世纪70年代以来文化理论的兴起综合了社会理论、人类学研究、文化批判、哲学、史学以及政治分析领域的一些分析形成了形形色色的文化理论。正如佩恩在其主编的《文化理论与批判理论词典》一书中所说的,“关于文化的研究,或者说文化理论,具有和文化一样的多重性”[38]。本文所说的文化理论(CT)是指阿伦·威尔达夫斯基(Aaron Wildavsky)在美国政治学协会上的主席致辞中所介绍的人类学家玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)的文化理论(Culture Theory)。威尔达夫斯基指出了文化理论(CT)对于政治学领域的重要影响。作为一个政治生活的领域,文化常常被忽视,在以各种有用的方式对政治经济、社会运动和政治机构进行概念化的过程中,文化分析可以起到使之丰富的作用,常常对来自利益和制度方法的洞见进行补充[7]60。

那么文化理论(CT)中对于文化又是怎样理解的呢,政治的文化分析所处理的又是什么样的问题呢?这是我们首先需要回答的。在比较政治学领域,与已经确立地位的理性选择理论和制度理论相比,文化分析很难被视为比较政治分析的三驾马车之一,其中的原因就在于文化的难以理解[7]58。政治的文化分析吸收了后现代主义对于行为主义的批判,引入了主体间性这一概念来描述主体间政治的互动,并以此分析政治中的行动者如何理解社会和政治行动。行为、制度和社会结构并不是文化本身,而是文化建构的产物。文化理论以及政治的文化分析将诠释视为文化分析和文化概念的核心,通过诠释集体和个人对特定政治现象的理解来分析政治和社会领域。因此,将文化作为分析的中心,影响着政治生活方面的探究[39]。那么,文化对于政治具有什么样的重要意义呢?罗斯认为文化对于政治领域具有五大重要的作用:文化构造了政治发生的背景、文化联结个体和集体的身份、文化界定了群体和组织行动内部及相互之间的边界、文化为诠释他人的动机和行动提供了一个框架、文化为政治组织和政治动员提供了资源[7]62-70。政治的文化分析功能的发挥得益于文化分析的不同视角。同样,罗斯挑选了文化、个性与政治、公民文化传统、文化和政治过程、政治仪式、文化和政治暴力这五个重要、但并非全部的视角来说明政治的文化分析的重要作用。文化的这些作用对于政治领域的研究来说意义重大,通过政治的文化分析我们可以看到理性选择以及新制度主义所看不到的风景,这对于我们全面地理解政治及其背后的意义具有很重要的方法论意义。

具体来说,尤其是行为主义式微之后,文化理论(CT)对于政治学领域所产生的巨大影响主要体现在以下三个方面[5]。

首先是对理性选择理论和政治制度理论的补充和发展。在上文中也提到理性选择理论不仅在研究动态的社会类型时存在着硬伤,而且其对政治中的文化和情感要素的忽视使得其解释力受到了局限。不过,文化理论将理性选择理论分为强弱版本。弱版本的理性选择只是假定个体是理性的功利最大化者。文化理论认为若无文化的支撑,弱版本的理性选择将无法分清和预测理性个体如何将行动最大化。而强版本的理性选择则增加了个人的最大化目标为个人的幸福这一假设。文化理论指出这一假设其实是建立在个体主义的政治文化背景之上的,然而在非个体主义或集体主义的政治文化下这一假设也将失效。文化理论将理性多元化视为其设定的限制和背景,从而扩展了理性选择理论的解释范围和解释深度。文化理论对于政治制度理论并非排斥而是相互补充。文化和制度有时候是分不开的,正如社会学制度主义将文化纳入制度的内涵之中,但是文化理论却将制度视为文化的一个侧面。文化理论将政治制度划分为等级制度、平等制度、个人主义制度和宿命主义制度四种类型,显然其从不同于新制度主义的角度推进了政治制度研究。

其次是对政治变化与发展的解释。文化理论(CT)能够解释政治变化与发展的原因,这种解释是立基于文化内部与外部的变化。文化的积累、个人的社会化等等可以逐渐引起个体和集团对于政治的理解,从而引发相应的政治行动和集体行动。文化理论的这种解释是建立在对文化的理解之上的。文化本身就是对这个世界及其意义的阐释和诠释,而且这种诠释能够得到实践的检验。而且,文化理论的解释并不是单一的,变换一种角度观察就可能得出不同的结果。所以,文化理论及其变革理论不仅能解释文化的改变,也能较为普遍地解释政治的变化与发展。

再次是对各个学科的理解和阐释。文化理论的广泛解释力促进了各个学科的发展。在美国政治与政治发展领域,文化理论对于党派意识形态的解释无与伦比。盖斯迪尔(John Gastil)等学者就从文化理论的角度研究了大部分美国人为什么在对意识形态复杂性缺乏足够认识的前提下还能在许多问题上清楚地表达自己的见解[40]。美国德克萨斯基督教大学政治学教授查尔斯·洛克哈特(Charles Lockhart)就从共识民主的文化基础的角度分析了李普哈特的共识民主制研究。李普哈特认为达成共识要比少数服从多数优越,共识的制度可以具有与少数服从多数达成的制度同样的水平,但能更好地代表社会各个层面,那么将共识政治文化与共识民主制度相配合政府会运转得更好。而洛克哈特则认为李普哈特并未对共识民主的文化基础阐释清楚[41]。总之,美国学者利用文化理论对于美国的政治发展状况进行了广泛的阐释。文化理论对于比较政治学研究来说意义重大。文化理论提供了一套可以进行跨国比较研究的工具,文化类型及其背后建构的价值信念等是比较分析的利器。利希巴赫和朱克曼编著的《比较政治:理性、文化与结构》就专辟一章来阐述比较政治分析中的文化和身份问题。目前,文化理论已经广泛运用于各种比较政治研究。文化理论也可以扩展国际关系研究,因为政治文化是影响国际关系的一个重要的因素。约瑟夫·瑞普伯格(Joseph T.Ripberger)等人就利用文化理论来解释美国公众在核武器和恐怖威胁问题上对国家安全联盟的意见[42]。文化理论对于政治理论的贡献恐怕是最大的,它一方面从孔德、斯宾塞、涂尔干、马克思、韦伯、马林诺夫斯基、布朗、帕森斯等人那里吸收了广泛的理论资源来建构自己的政治和社会理论;另一方面它又批判性地审视了阿尔蒙德、班菲尔德、埃拉扎、艾尔斯特、英格尔哈特、派伊、默顿、斯丁奇科姆以及维巴等人的政治文化的研究,彰显了其足以成为一种政治理论。除此之外,文化理论还在公共管理、公共法律以及公共政策领域也颇有解释力和建树。

在方法论方面,政治的文化分析不仅运用于对日常生活的诠释,而且还运用诠释背后广泛的质性研究方法来收集数据和材料。例如,正式的成文材料、案例、档案、系统观察和调查数据,以及族群学实地研究、深度访谈、生活史等等[7]89。

这些仅仅是文化理论的一部分。文化理论恐怕在各个领域都可以立足,这些都无不表明文化理论作为一种政治的文化分析的理论广度和深度。文化理论并不是停滞不前的,也不是具有无限的解释能力的,文化理论也有其自身的缺陷,还处于不断完善和不断发展当中。不管怎样,政治学从文化理论中受益匪浅。行为主义之后的政治的文化分析推进了理性选择理论和政治制度理论,这是它最大的贡献。

结 论

行为主义之后社会科学领域的一个重要的研究取向就是跨学科研究。“社会科学的主导研究路径始终跨越各自学科的界限,将其他学科的研究成果集聚在自身路径之下,政治学者始终共享着社会学和经济学这类兄弟学科的理论和方法。”[1]政治学的发展正是在这样的一个学科交流的情况下,不断从各个学科汲取理论资源从而丰富政治学研究的理论领域和方法论的。也正是在这样的资源支撑下,西方政治学发展形成了三种最新的理论范式研究取向:理性选择理论、新制度主义和文化理论。它们有着明确的研究主题,有着独特的方法论支撑,有着理论与方法的内在一致性,并不断反思量化研究方法的缺陷,致力于问题的提出与解决,关注宏观的现实问题与理论问题,在结合与吸收量化分析方法的基础上不断发展质性研究方法。尽管它们在整体上没有带来政治学的革命,但是已经能与行为主义比肩,并在“问题”与“方法”的双轮驱动下共同推动着西方政治学的不断发展。

[1] Paul Pierson and Theda Skocpol, “Historical Institutionalism in Contemporary Political Science”, in Paper Prepared for Presentation at American Political Science Association Meetings, Washington, D.C.: August 30th—September 2nd 2000.

[2] Sanford F.Schram, Brian Caterino, Making Political Science Matter:Debating Knowledge,Research and Method, New York:New York University Press,2006, pp.3-4.

[3] Jack Hayward, Brian Barry, Achie Brown, The British Study of Politics in the Twentieth Century,New York:Oxford University Press,1999, p.27.

[4] 臧雷振:《争论中的政治学实验方法及其发展前景》,《社会科学》2016年第11期。

[5] Brendon Swedlow, “Editor’s Introduction:Cultural Theory’s Contributions to Political Science”, Political Science and Politics, Vol.44, No.4, 2011, pp.703-710.

[6] John S.Dryzek.“Revolutions Without Enemies:Key Transformations in Political Science”, The American Political Science Review,Vol.100, No.4,Nov.2006.

[7] 马克·I.利希巴赫、阿兰·S.朱克曼:《比较政治:理性、文化和结构》,储建国等译,北京:中国人民大学出版社2008年版。

[8] 托马斯·库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京:北京大学出版社2003年版,第39页。

[9] Sven Steinmo:《什么是历史制度主义?》,李路曲编:《比较政治学研究》(第11辑),北京:中央编译出版社2016年版。

[10] 詹姆斯·W.西瑟:《自由民主与政治学》,上海:上海人民出版社1998年版,第90-91页。

[11] 格林、沙皮罗:《理性选择理论的病变:政治学应用批判》,桂林:广西师范大学出版社2004年版。

[12] 丹尼斯·缪勒:《公共选择理论》,杨春学等译,北京:中国社会科学出版社1999年版。

[13] 詹姆斯·布坎南:《经济学家应该做什么》,罗根基等译,重庆:西南财经大学出版社1988年版。

[14] 肖晞、郎帅:《文化、情感与理性选择:一个政治学的难题》,《中国社会科学文摘》2011年第1期。

[15] Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbooks of Political Science,New York:Oxford University Press, 1996, p.31.

[16] 詹姆斯·布坎南:《自由、市场和国家》,北京:北京经济学院出版社1988年版,第23页。

[17] 杰弗瑞·布伦南、詹姆斯·布坎南:《宪政经济学》,冯克利等译,北京:中国社会科学出版社2004年版,第5页。

[18] 大卫·马什、格里·斯托克:《政治科学的理论与方法》,景跃进等译,北京:中国人民大学出版社2006年版,第62页。

[19] 加里·贝克尔:《人类行为的经济分析》,王业宇等译,上海:上海三联书店1995年版,第11页。

[20] M.Zey,Rational Choice Theory and Organizational Theory:A Critique, California:Sage Publication,1998,p.ix.

[21] Peter.A.Hall and Rosemary C.R.Taylor, “Political Science and the Three New Institutionalism”,Political Studies, Vol.44, No.5, 1996, pp.936-957.

[22] B.盖伊·彼得斯:《政治科学中的制度理论:“新制度主义”》,王向民等译,上海:上海人民出版社2011年版。

[23] Dennis Mueller, Perspectives on Public Choice, New York:Cambridge University Press, 1971, pp.16-17.

[24] Peter A.Hall,Governing the Economy:The Politics of State Intervention in Britain and France,New York:Oxford University Press,1986.

[25] James G.March and Johan P.Olsen, “The New Institutionalism: OrganizationalFactor in Political Life”, American Political Science Review, Vol.78,No.3, 1984, pp.734-749.

[26] 朱德米:《新制度主义政治学的兴起》,《复旦学报》(社会科学版)2001年第3期。

[27] Karol Soltan, Eric M.Us-laner and Virginia Hanfler, “New Institutionalism:Institutions and Social Order”, in Karol Soltan, eds.,Institutions and Social Order, Michigan:The University of Michigan Press,1998.

[28] Sven,Steinmo, Kathleen Thelen and Frank Longstreth,eds.,Structuring Politics:Historical Institutionalism in Comparative Politics,Cambridge:Cambridge University Press, 1992, p.2.

[29] G.John Ikenberry,David A.Lake and Michael Mastanduno,eds., The State and American Foreign Economic Policy, Ithaca: CornellUniversity Press,1988, pp.222-223.

[30] 何俊志:《结构、历史与行为——历史制度主义对政治科学的重构》,上海:复旦大学出版社2004年版。[31] 杜鲁门:《政治过程》,天津:天津人民出版社2005年版,第54-55页。

[32] 莱恩:《公共部门:概念、模型与途径》,北京:经济科学出版社2004年版,第207页。

[33] Theda Skocpol, “Bring the State Back in:Strategies of Analysis in Current Research”, in Peter B.Evans,Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol, eds.,Bring the State Back in,Cambridge:Cambridge University Press, 1985, p.9.

[34] Gabriel Almond, “The Return to the State”, American Political Science Review, Vol.82, No.3, 1988,p.872.

[35] Jessop Bob,State Theory:Putting the Capitalist State in its Place, Cambridge:Polity Press, p.281.

[36] 詹姆斯·G.马奇、约翰·奥尔森:《重新发现制度:政治的组织基础》,张伟译,北京:生活·读书·新知三联书店2011年版,第46-51页。

[37] 阿尔蒙德:《比较政治学》,上海:上海译文出版社1996年版,第153页。

[38] Michael Payne,A Dictionary of Cultural and Critical Theory, Oxford:Blackwell Publishers Ltd., 1996, p.2.

[39] Richard M.Merelman,Partial Visions:Culture and Politics in Britain, Canada, and the United States, Madison:University of Wisconsin Press, 1991, p.45.

[40] John Gastil, Don Braman, Dan Kahan and Paul Slovic, “The Cultural Orientation of Mass Political Opinion”, Political Science and Politics, Vol.44, No.4,2011,pp.711-714.

[41] Charles Lockhart, “Specifying the Cultural Foundation of Consensual Democratic Institutions”, Political Science and Politics, Vol.44, No.4, 2011,pp.731-735.

[42] Joseph T.Ripberger, Hank C.Jenkins-Smith and Kerry G.Herron, “How Cultural Orientations Create Shifting Notional Security Coalition On Nuclear Weapons and Terrorist Threats in the American Public”, Science and Politics, Vol.44, No.4, 2011, pp.715-719.

表1 美国政治学的发展与变迁

表2 新制度主义政治学三个流派的主要特征