经济增长预期目标为何系统性偏离实际?

——基于地级市政府工作报告的实证分析

2018-03-23魏建,鉴闻

魏 建,鉴 闻

(1.山东大学 经济研究院,济南250100;2.中国农业银行国际结算单证中心,合肥230601)

一、引 言

为了更好地实现经济增长,现代国家往往根据本国实际对本国的经济增长目标进行预期,并努力促进经济增长朝着预设的方向发展。在计划体制下,我国设定的经济增长目标是约束性的。随着改革开放的深入,经济增长的约束性目标管理越来越不适应发展的需要,自2006年开始,我国将约束性增长目标改革为预期性目标。在每五个年度的国民经济和社会发展的“五年规划”和年度规划中,设定预期性的经济增长目标。预期性的经济增长目标成为全国以及各地经济增长的努力方向,具有强大的指导意义。①尽管是预期性的,但实际上各级政府都会努力使实际的经济增长水平与预期水平接近或者超越,因此在很大程度上依然具有很高的约束性。

在确定预期目标时肯定存在各种不确定性因素,经济的实际增长并不能完全与设定的目标一致,经济预期目标增长率与实际增长率之间一般会存在一定的偏差(以下简称“偏差”)。但偏差不能偏离合理区间,否则就失去了指导价值。实践中,经济增长预期目标的提出和设定却存在着一定的问题。很多地方政府在确定五年经济增长目标时,往往是简单地按照三步骤确定预期经济增长目标,即“先看看上级政府的目标,再看看左邻右舍的目标,然后确定一个高出上级政府和竞争关系邻居的目标”,基本不考虑当地的实际情况能否实现该目标。例如,我们发现不少地级市设定的预期目标存在连续几年的目标值完全一致的现象,这一目标通常等于五年规划中的年平均增长速度,这个预期指标显然与实际的经济增长状况脱离较大。进一步地,周黎安等(2015)指出,当一个经济增长目标经中央政府提出后,它会沿着地方政府的层级而逐级加码和放大,随着政府层级的下降而上升,也就是经济增长目标从中央到基层政府有着显著的“层层加码”现象[1]。

那么,为什么各地政府制定的指导性经济增长目标有着较大的偏差?我们收集了2004—2014年277个地级市的政府工作报告,从中挖掘数据,一方面,描述各地经济实际增长与预期目标之间的偏差表现特征;另一方面,进一步分析影响偏差大小的各种可能因素及其影响机制。本研究的进步在于:一是每五年政府自上而下都会制定“五年规划”,每年也会制定年度计划,这些规划都会确定未来五年或者一年的经济增长预期目标,这些目标成为指导政府推动经济增长的重要依据,但是对于这些预期目标的形成及其绩效的研究却很少,我们的研究有助于丰富认识;二是总结了经济增长预期目标与实际经济增长水平之间偏差的具体表现,发现有着显著的系统性偏差存在,不仅预期目标与实际水平之间的偏差显著,而且有着下级政府对上级政府目标进行“层层加码”的现象;三是我们探究了形成经济增长预期目标背后的因素,发现官员特征、经济增长阶段等都对预期目标的形成有显著的影响,并且这些影响有些是合理的,有些却是不合理的,需要改革。

二、预期经济增长目标与实际水平偏差显著:统计性描述

2004—2014年277个地级市的相关数据中,省级、市级GDP预期目标增长率均来源于各地方政府发布的政府工作报告以及国民经济和社会发展五年规划和远景目标纲要,省级、市级的实际GDP增长率均来源于《中国统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》。

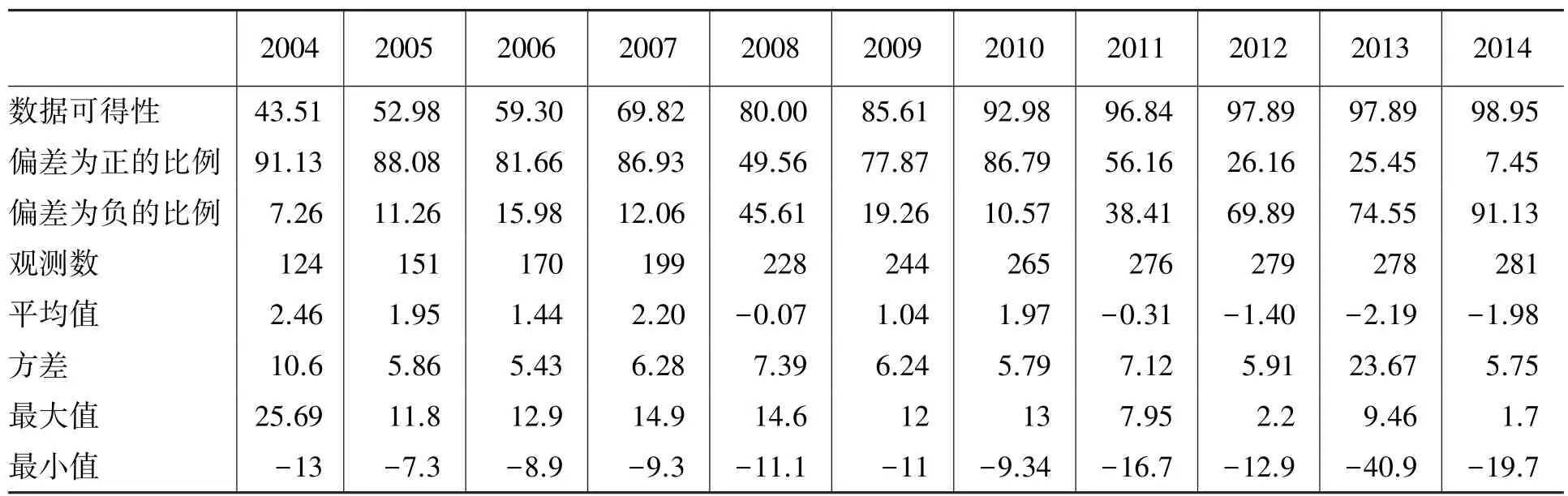

1.经济增长预期目标偏离实际增长水平。文后表1展现了所统计的地级市经济增长预期目标与实际增长水平之间的偏差情况。从表1可以看到,就各地级市预期目标和实际完成情况来说,在2011年及之前(除去2008年①2008年有一半以上的市级政府没有完成预定的目标,但这主要是受金融危机冲击的影响。),大多数市级政府都超额完成了经济增长计划,超出目标的平均值大致为1%~2.50%。但是,2012—2014年,大部分市级政府都没有完成设定的经济增长目标,并且这一比例逐年上升,2014年无法完成增长预期目标的地级市已经达到90%以上,偏差的平均值在-2.50%~0。

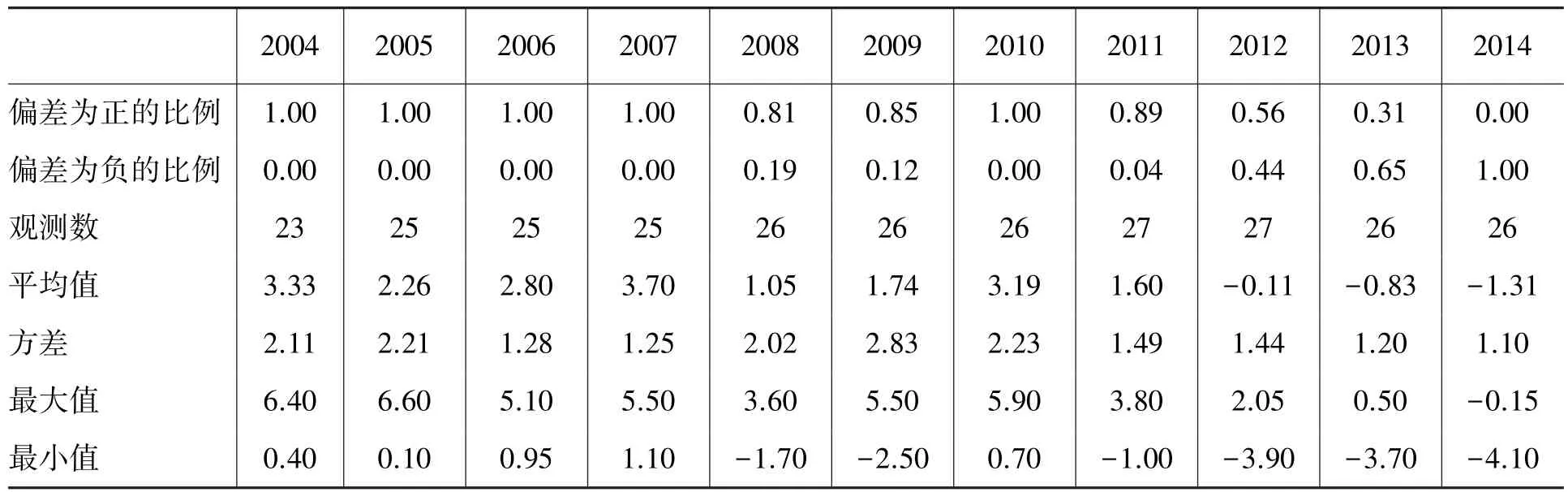

文后表2呈现了省区经济增长预期目标与实际增长偏差在各年的特征。从中可以看出,在2011年及之前(包括2011年),大多数省级政府也都超额完成了经济增长目标,偏差的平均值在1%~4%;2012年有56%的省级政府超额完成了预期增长目标,2013年有31%的省级政府超额完成了预期增长目标,但是2014年有26个省级政府均没有完成经济增长目标。2012—2014年,未完成预期目标的程度逐渐加深,这说明偏差在省区的表现特征与市级略有差异。

从表1、表2来看,2011年基本上成了一个“分水岭”,2011年前多数地方政府超额完成了预期经济增长目标,2011年之后越来越多的地方政府没有完成预期目标。为什么有这样迥异的表现呢?初步的判断是,2008年的金融危机冲击应是一个重要原因。2008年之前中国处于高速发展阶段,为应对金融危机中国出台的4万亿刺激政策使危机冲击被稀释和滞后,冲击在2011前后达到最高峰。此前,各级政府每年都基本上能超额完成预期经济增长目标。各级政府在确定目标时“留有余地”的做法[2],使偏差基本上为正。同时“留有余地”也能够在上级政府、当地民众面前交出更加漂亮的经济增长答卷。2011年之后,大部分政府无法完成当年预设的增长目标。可能的原因是,惯性思维下大部分政府没有意识到“新常态”的到来,或者对“新常态”的认识滞后,以为经济仍处于上行期,而像从前一样设定较高甚至更高的增长目标,导致实际并不能完成。

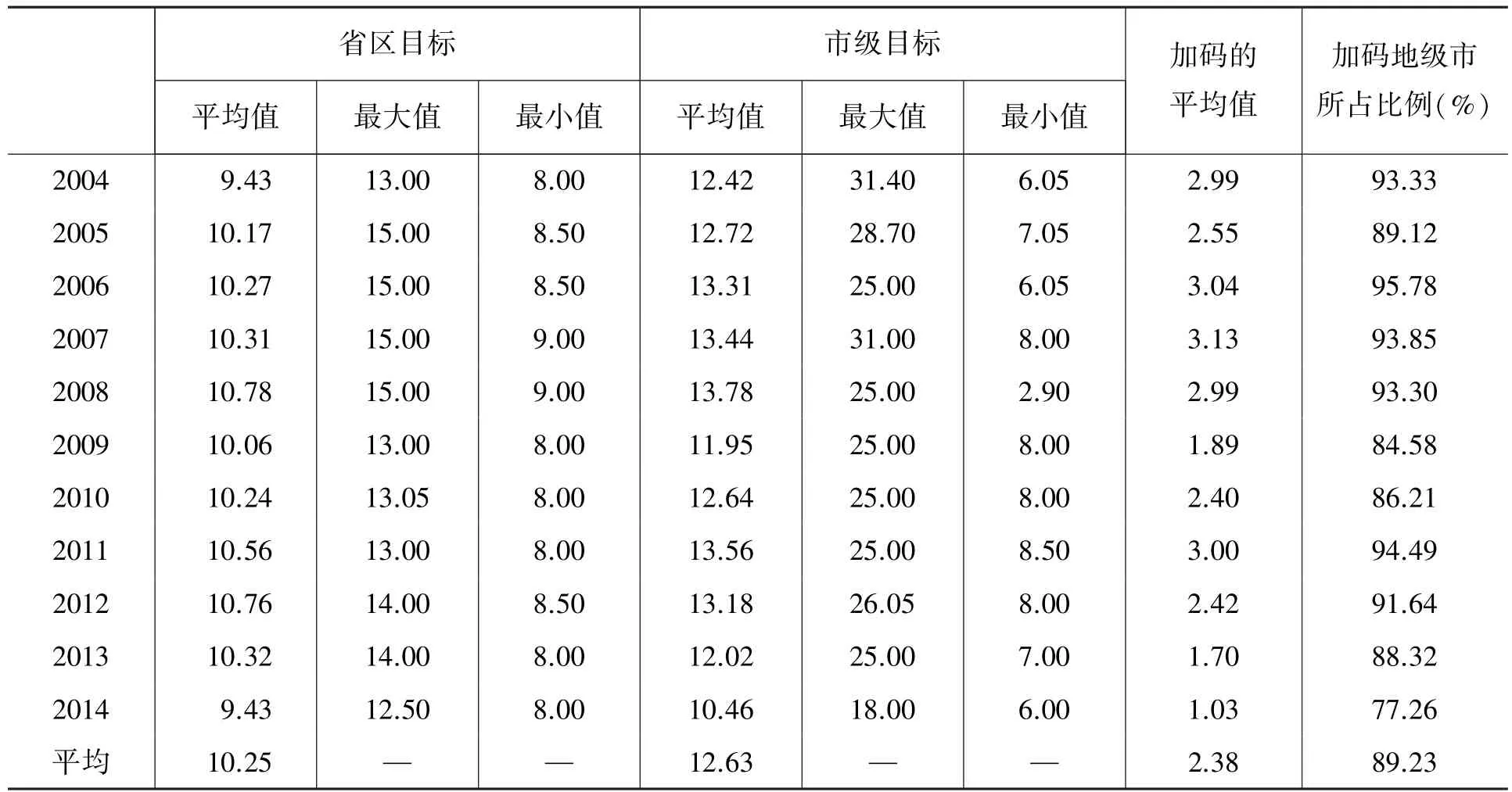

2.市级目标对省区目标的“加码”。从2004—2014年各省区目标、市级目标以及加码的平均值、比例描述性统计分析可以看到(见文后表3),2004—2014年,市级政府提出的目标增长率均高于省级政府提出的经济增长目标,市级政府的平均预期目标要比省级的目标平均值高出1.03%~3.13%,平均高出2.38%,其中超出的目标占省区目标的20%以上。平均来说,所统计的11年间,加码的地级市所占比例平均值达到了89.23%;2004—2013年,加码的地级市所占的比例都在85%以上(2009年为84.58%),2006年甚至达到了95.78%,2014年虽然降低至77.26%,但这一比例仍然很高。这说明市级政府对省级政府经济增长目标进行加码是全国范围内的普遍现象,而不是部分地区的特殊现象。

三、偏差的影响因素:文献综述与理论假说

初步的统计分析表明:不论是地级市层面还是省区层面,大致在2011年前,基本上都超额完成了预期经济增长目标,但之后又都基本上没有完成,且出现了地级市层面的预期目标对省级目标进行“层层加码”现象。也就是说,偏差表现出较为显著的系统性。那么,是什么因素导致出现了上述各种现象呢?我们从现有文献出发寻求可能的答案,并进一步提出四个假设。

1.省区偏差与市级经济增长目标设定偏差。政府设定经济增长预期目标应遵循专业性和科学性,不应设置过高或者过低,过度偏离实际情况。陈二加(1999)认为,预期经济增长指标的设定是由各地经济发展的内部和外部条件决定的[3]。孙文凯等(2016)指出目标增长率的设定会受到前一年实际增长率的影响[4]。但现实中,经济增长目标的设定是一个复杂的博弈行为。中国政府系统是一个多层级的纵向结构,从中央到基层的县、乡共有五级。中国政府的绩效评价体系是以自上而下的目标责任考核为中心的管理体制,它通过层层分解和制定目标任务而达到管理和控制的目的[5]。上级政府主要依据经济增长等指标的实现情况来考核和提拔下级官员。李德水(2004)指出,有的地方甚至会按GDP增长率等指标进行排队[6]。中国政府绩效评价与自上而下的政府官员任命制相互耦合,共同构成了政府官员的晋升激励机制,这导致出现了经济增长目标从中央到基层政府的“层层加码”现象。上级政府的预期经济增长目标肯定影响下级政府的预期经济增长目标。因此,可以合理判断说,在经济实际增长水平与预期增长目标的缺口方面,省级的偏差与市级的偏差存在一定的相关性,据此提出:

假设一:省级偏差与市级偏差存在正相关关系。

2.官员特征与经济增长目标设定偏差。现有文献已经发现,国家领导人、省级官员、市级官员对辖区经济增长有显著影响(徐现祥等,2007;张军和高远,2007;姚洋和张牧扬,2013)[7][8][9]。在以GDP为导向的绩效评价体制下,地方官员为了得到政治晋升或者避免降级,致力于推动辖区经济发展,力求辖区经济增长率排名位居前列(周黎安,2007;乔坤元,2013;王贤彬等,2011;马亮,2013)[10][11][12][13]。因此,虽然经济增长目标的设定是一个集体协商的过程,即便可以通过专业人士科学设定,官员也可能会为了寻求个人政治上的晋升而在其中强加个人意志和倾向,从而改变专业的预测目标。预期经济增长目标设定的决策权主要掌握在“一把手”手中,党委书记和行政首长在其中发挥着重要的作用[13]。所以,我们分别关注市委书记和市长的特征对经济增长预期目标设定偏差水平的影响。同时,任期接近结束的官员很可能为其下任官员提出高目标,因为此时的高姿态会给上级留下好印象,通过“抬高门槛”以维护其在任期内实现的卓越绩效,而且因为任期可能结束,自己不必在未来“兑现”许诺,提出高目标面临的约束更少[1]。因此政府官员的更替会影响经济增长预期目标设定偏差的大小,据此提出:

假设二:市级“一把手”官员更替时,将影响经济增长预期目标设定偏差的大小。

3.人均GDP水平与经济增长目标设定偏差。中国东、中、西部经济发展水平的差距是明显的,区域发展不平衡已成为我国经济发展的基本特征。同时,不同地区经济周期的不同,使得我国不同地区对统一经济政策的反映不同,政策效果存在明显差异[14]。徐现祥和梁剑雄(2014)发现,东部地区的经济增长在2005年后呈现逐渐放缓趋势[15]。孙文凯和刘元春(2016)发现,中西部地区的预期增长率高于东部地区,最终实现的增长率也高于东部。经济发展水平越高的地区,连续高增长的可能性越有限,经济社会发展质量需求更强,对经济增长率的需求可能会减弱。经济较发达地区同时也是市场化程度高的地区,政府控制经济的能力相对较弱。因此,经济增长目标设定偏差的程度可能与经济发展水平有关。人均GDP水平较高的地区,经济发展水平越高,经济发展的趋势和规律相对更为显著,预测难度相对较小,且经济发展水平越高,对经济发展质量的要求越高,不再仅仅追求经济增长率,因此提出:

假设三:人均GDP水平与偏差之间存在着负相关关系。

4.产业结构与经济增长目标设定偏差。“转方式、调结构”是当前中国经济工作的重要内容。所谓的“调结构”包括调整微观结构(产品结构和企业结构)、中观结构(产业结构、工业结构、农业结构、区域平衡)、宏观结构(经济结构、所有制结构、能源结构)三种层次[16]。产业结构调整是近年来我国经济调整的主要对象,其合理性直接影响着经济增长质量。郭鹰(2012)通过实证研究发现,在省级层面上第二产业与第三产业占生产总值的比例与偏差的程度之间存在负相关关系,并且第三产业的负相关系数大于第二产业,即随着产业结构的升级,实际增长与预期增长之间的偏差可能会逐步缩小,据此提出:

假设四:在市级层面,第二产业与第三产业占生产总值的比例与偏差的程度之间存在负相关关系。

四、经济增长目标设定偏差影响因素的实证分析

1.数据来源。各地级市的地区生产总值、人均GDP、三产结构等经济指标来源于《中国统计年鉴》《新中国六十年统计资料汇编》《中国城市统计年鉴》。由于某些地级市(比如西部某些地级市)的政府工作报告在一些年份存在缺失或者并未明确设置经济增长预期目标,数据存在部分缺失值,所以本文搜集的数据是非平衡的面板数据。市委书记、市长的任期等个人信息来自中华人民共和国地级市市委书记及市长数据库、新华网新华资料栏、百度百科官员简历和军政在线论坛的官员简历。

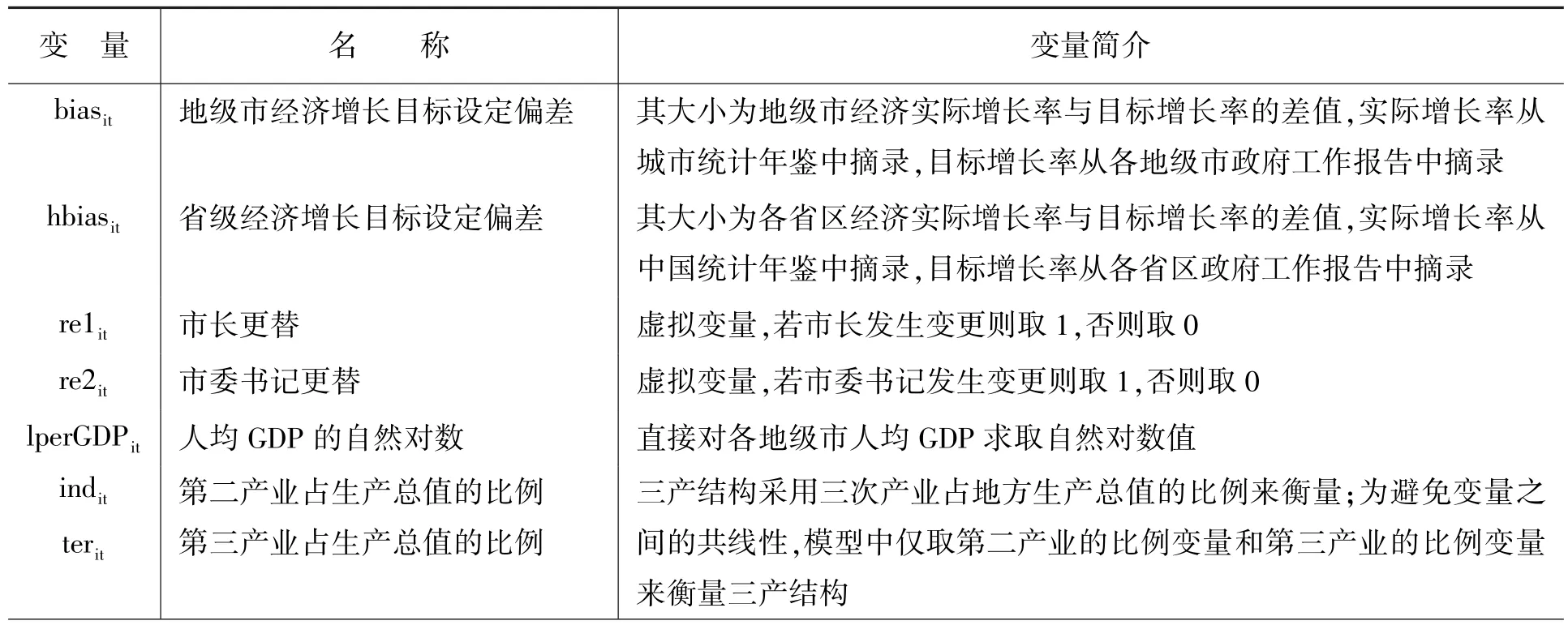

2.变量设置与说明。被解释变量为经济增长预期增长率与实际增长率之间的偏差。根据前面提出的假设,主要的解释变量有:省区的经济增长偏差、市委书记或者市长是否发生更替的虚拟变量、人均GDP的自然对数和第二、三产业占地区生产总值的比例。变量简介见文后表4。

需要说明的是,对于各地级市政府工作报告中有关GDP目标增长率的表述,明确提出经济增长目标的地级市,就直接作为目标增长率。而对于下列情况,我们对相关数据作了如下的统一处理。举例来说,如果报告中提到“预计增长9%以上”,就将数字处理成9.05%;如果提到“预计增长9%左右”,就将数字保持为9%不变;如果提到“预计增长9%,力争10%”,就将其处理为9.5%;如果有类似“五年后预计达到220亿元”的说法,就将这些五年的数据换算成一个年均增长率;个别地级市在五年规划的开局之年,只报告五年规划的增长目标,没有报告当年的增长目标,我们以五年规划的增长目标代替当年的增长目标。

3.总样本的实证分析。为了检验前文提出的理论假设,设置模型如下:

biasit= β0+ β1hbiasit+ β2reit+ β3lperGDPi,t-1+β4indit+β5terit+yeart+ui+εit

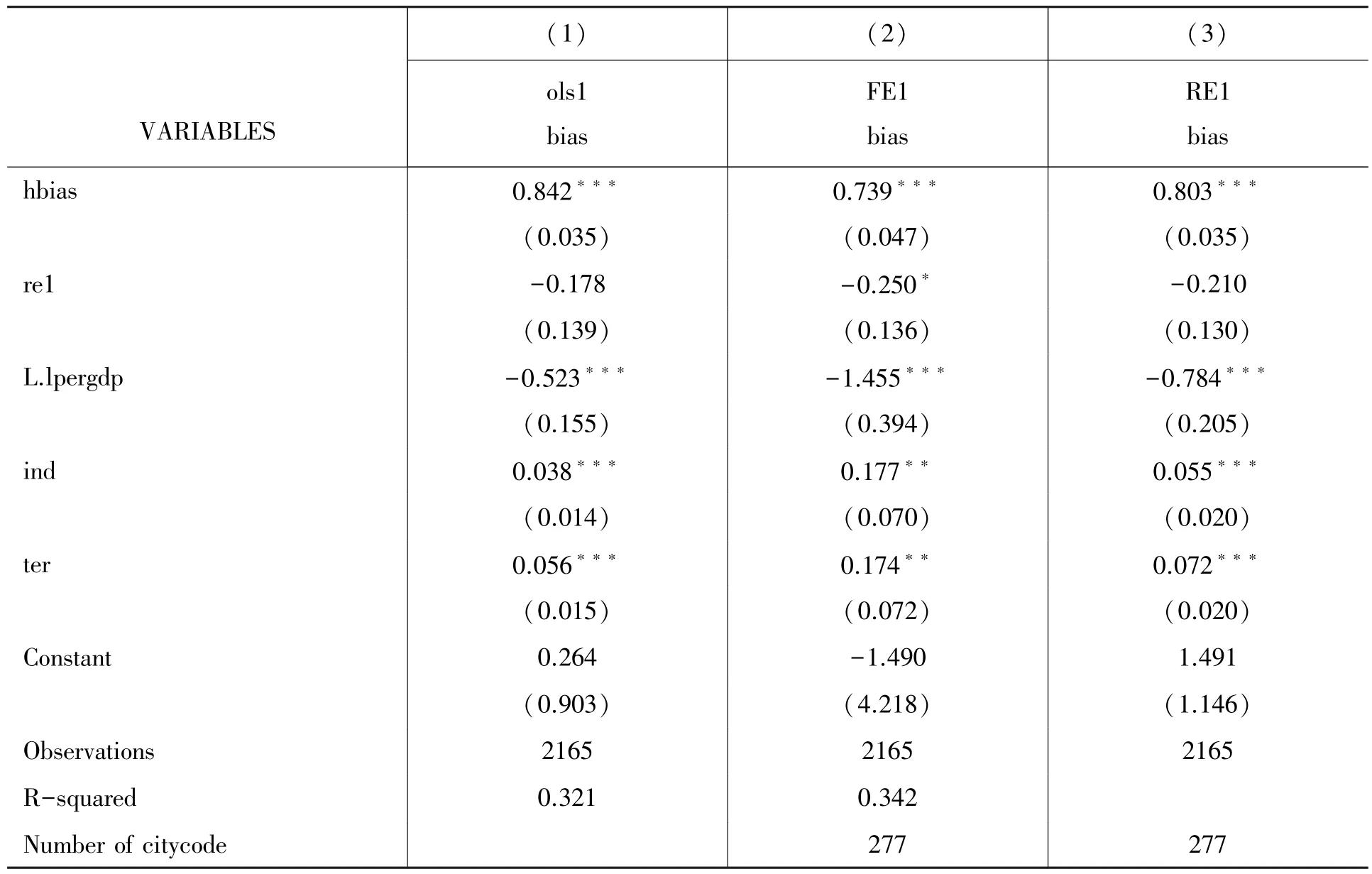

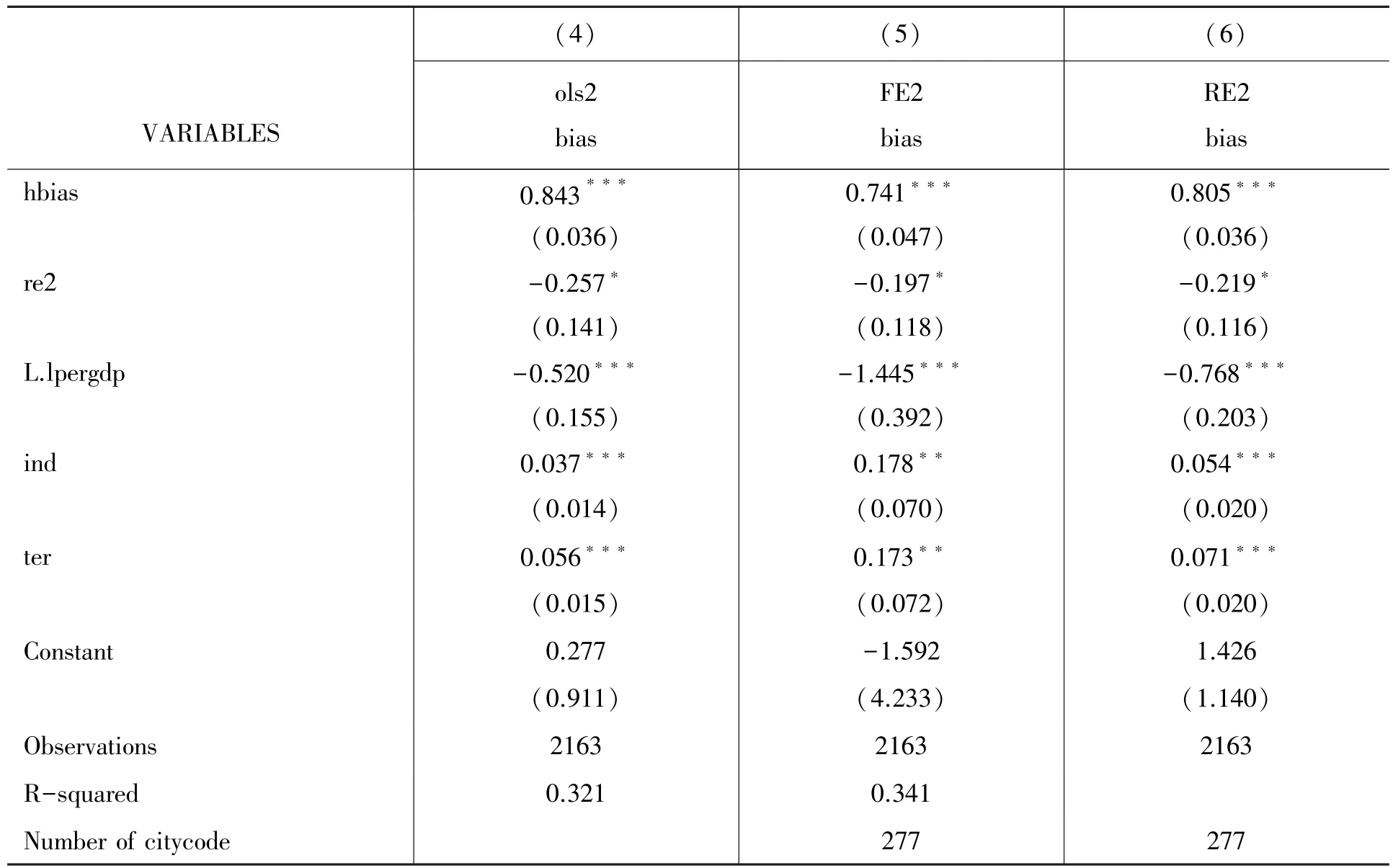

建立面板数据模型必须判断数据更适用固定效应模型还是随机效应模型。采用Hausman检验方法进行判断,其检验p值为0.0002,表明各地级市存在固定效应,因此拒绝了随机效应模型,应当采取固定效应模型。表5和表6汇报了混合回归、固定效应、随机效应估计的结果。综合表5、表6来看,可以得出以下结论。

(1)代表省级偏差的变量hbias的系数在1%的水平上显著为正,这表明省级的偏差与地级市的偏差之间存在显著的正相关关系,与假设一一致。这说明在我国多层级的政府体制下,省级政府对市级政府的决策具有显著的影响。改革开放以来,以经济发展为核心的政绩观使上级官员主要依据经济增长速度来考核和提拔下级官员。下级政府设定的预期经济增长目标只有超过上级政府的预期目标,才能体现出落实上级政府要求的决心。这样,在经济实际增长与预期增长的缺口方面,省级的偏差与市级的偏差就会存在显著的正相关性。

(2)官员特征方面,在表5(2)的固定效应回归中,在10%的水平上市长的更替与偏差之间存在负相关关系,但使用ols方法与随机效应其系数都不显著,说明市长的更替对偏差有一定影响但并不是很显著。表6(5)的固定效应回归以及(4)(6)的回归,都显示市委书记的更替与偏差之间存在显著的负相关关系。这说明市委书记的更替对偏差的影响超出了市长的影响。

这进一步表明:第一,虽然经济增长目标的设定是一个集体协商过程,这个过程融合了官员们以及其他各种利益相关者的意见。但是市委书记的理念和行为逻辑对经济增长目标的设定影响较大,市委书记作为主要领导在经济发展方面处于“一把手”的重要位置,其理念和判断对经济增长预期目标的设定有着突出影响。也就是说,在预期经济增长目标设定上有着市委书记“一言堂”的可能,这就会影响科学、客观准确的判断。第二,市委书记和市长的更替与偏差之间的负相关关系,说明当市委书记、市长发生更替时偏差小。也就是说,在新任书记、市长上任的伊始,会有“新官上任三把火”的激励,努力完成当届或者上届政府设定的经济增长目标,以防止给上级政府留下完不成任务、比不上前任的不良印象。

(3)代表经济发展水平的变量人均GDP与偏差之间存在显著的负相关关系,这表明经济发展水平越高的地区,实际增长与预期增长之间的缺口越小,与假设三相一致。人均GDP水平高的地区,经济总量规模也较大,经济发展的成熟度相对较高,这些地区对经济下一步发展速度、方向的判断更加准确,对经济形势和增长潜力的预判水平更高,因此设定预期增长目标时不确定性相对较弱。同时,经济发展水平越高的地区,增长潜力可能越有限,边际增长较为困难。也就是说,相同的经济增长量反映在经济发展水平较高的地区,增长率较小,对经济发展水平较低的地区而言,增长率的波动可能较大。

(4)产业结构对偏差也有显著的影响。第二产业与第三产业占生产总值的比例与偏差之间均存在正相关关系,这一结果与前文的假设四恰好相反。也就是说,随着产业结构的升级,郭鹰(2012)发现省级经济增长目标设定偏差会逐渐缩小,但是我们却发现市级经济增长目标设定偏差会加大。差异的原因可能是省级层面和市级层面的产业重心有所不同所致。地级市层面,一般以第二产业(尤其是制造业)作为主导产业、第三产业作为辅助产业。当第二产业展现出较强的增长潜力时,尤其是大型制造业项目落地时,地方政府都会十分乐观的期待未来的持续高增长。但项目投产并不一定能带来预期绩效,尤其是在新常态下。因此,当第二产业占比上升时,地方政府也会乐观的上调预期目标,进而导致出现偏差越大的结果。受制于人口规模、人力资源水平、文化等因素,地级市的第三产业发展往往困难重重,也使地市级的第三产业发展面临较第二产业更高的不确定性,但在产业结构升级调整和上级要求的压力下往往制定较高的第三产业预期增长目标。因此,对第三产业的发展期望和预期也随之提高,这个提高后的预期目标却与现实有着更大的差距。这就使地级市层面上表现出随第三产业占比上升偏差越大的现象。

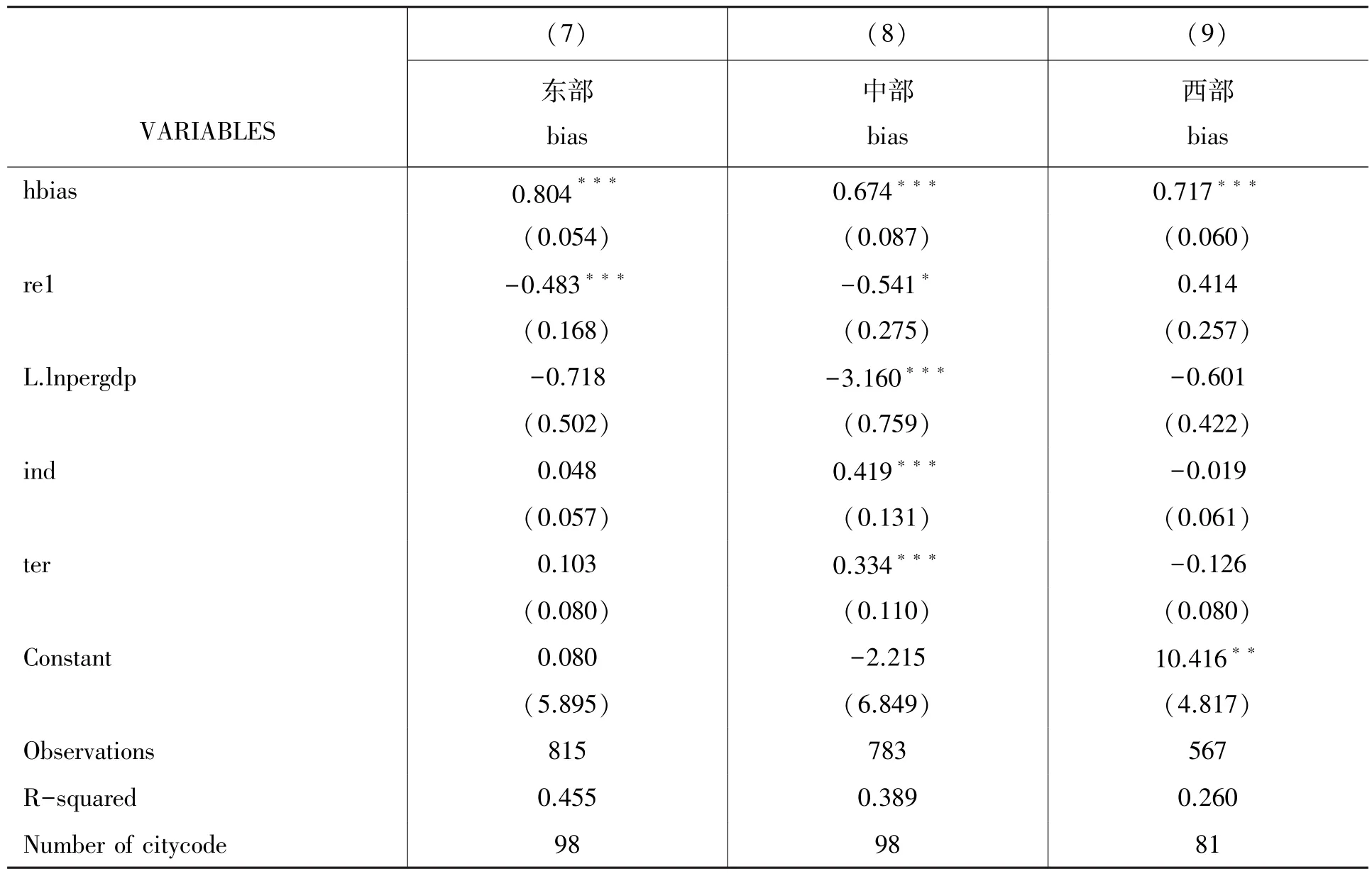

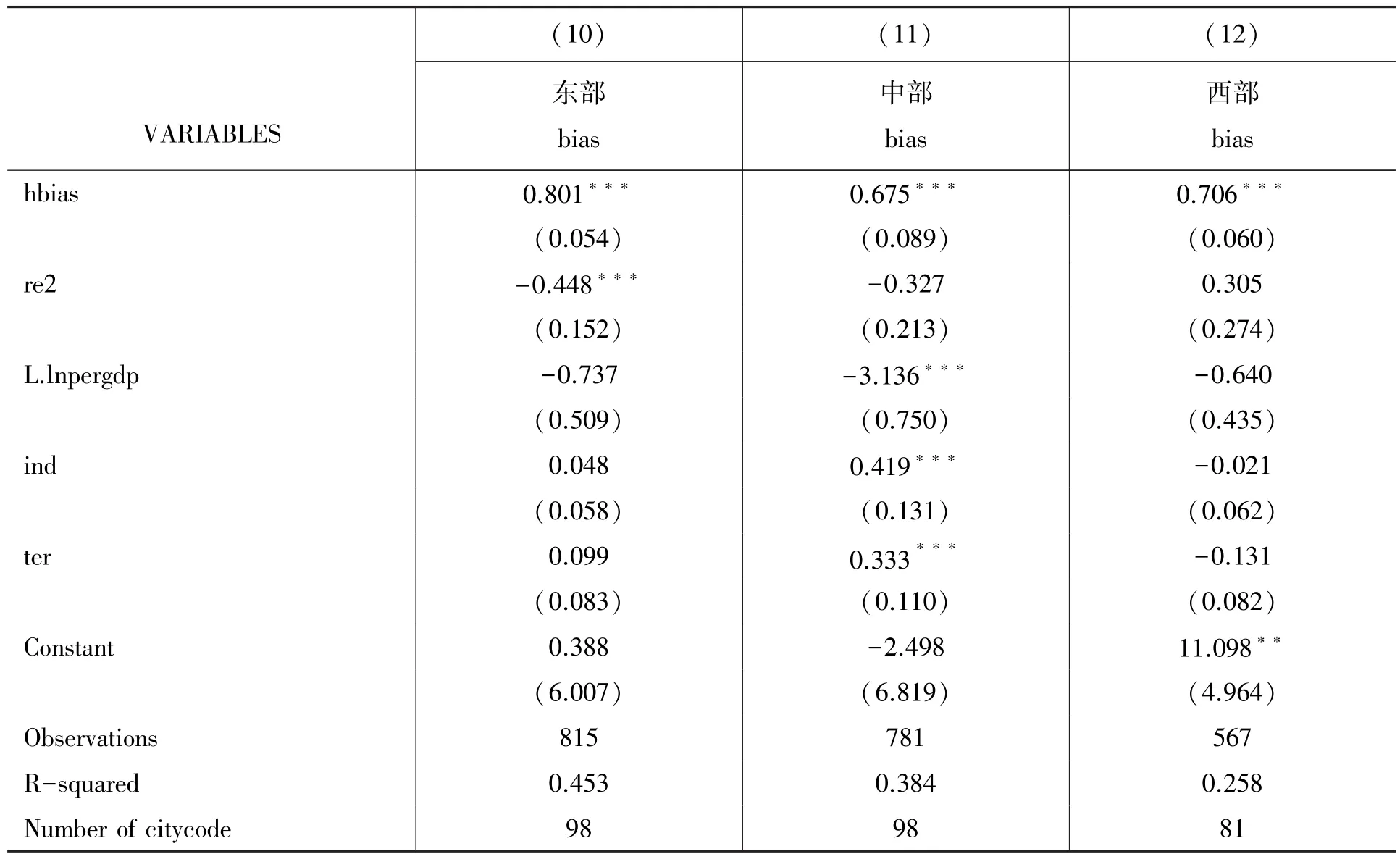

4.分区域样本的实证分析。上述实证分析发现,经济发展水平越高的地区,实际增长与预期增长之间的缺口越小,这意味着偏差的大小在东、中、西部应具有不同的表现。①东部、中部、西部地区的划分是:东部地区包括11个省级行政区,分别是北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区包括8个省级行政区,分别是黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括12个省级行政区,分别是四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。为了更好地检验各因素对不同区域经济增长目标设定偏差的影响,我们进一步采用分区域样本再次进行了回归分析。与上述回归一样,Hausman检验仍然拒绝了随机效应模型,故表7、表8仅汇报了分组样本在固定效应下的回归结果。表7、表8共同显示,省级政府的偏差显著正向影响市级政府的偏差,这与前文的判断相一致,其他变量之间的关系,则表现出一些差异。

第一,西部的回归结果与前面判断存在显著差异。在西部地区,与经济增长目标设定偏差存在显著相关关系的仅有省级偏差因素,其他变量都不显著。主要原因在于:西部的经济规模较小,很多地区的发展才刚刚起步,还没有进入良性的发展阶段。因此,对经济增长速度的准确预期难度相对较大,往往一个重大项目的实施就能显著改变增长速度。特别是近些年中央加大了对西部地区的投入力度,并安排与东部省区进行结对扶助,这就使西部地区发展表现出一定的跳跃性,没有显著的规律性。同时,除了经济增长指标,西部地区也十分看重生态指标,生态环境的建设需求也可能是产生上述现象的一个原因。

第二,官员更替的影响有了区域差异。从表7可以看出,东部地区市长更替在1%的水平上与偏差之间均存在显著的负相关关系,中部地区市长更替在10%的水平上与市级偏差之间存在负相关关系,西部地区不显著。从表8可以看出,市委书记的更替与偏差之间仅在东部地区存在显著的负相关关系。分区域的分析依然显示出官员更替对偏差有着影响,但是没有表现出市委书记比市长更高的影响。

第三,第二、三产业占生产总值的比例与偏差之间虽然在东部和中部均为正相关关系,但是这一影响在中部显著,在东部却不显著,这说明经过多年的发展,制造业在东部的发展已经处于十分稳定的状态,东部地区的地市级政府对于制造业的发展和预期已经具有了相对更强的预测力。

5.进一步的分析。我们研究发现:地方政府确定的预期经济增长目标系统性的偏离实际增长水平,已经成为一个普遍现象。上级政府的预期目标、市委书记和市长的更替、人均GDP水平、产业结构情况都影响着偏差的大小。然而其中有些影响是合理、有些却是不合理的。

在晋升激励下,对上级政府的预期目标“层层加码”,尽管显示出下级政府贯彻落实上级任务的决心,但更可能与当地的实际情况并不符合,进而导致下级政府所确定预期经济增长目标仅仅具有宣示意义,丧失了指导经济增长的价值。地方主要领导在决定预期经济增长目标中有着重要的作用,他们的更替尽管有助于缩小偏差,不过内在逻辑依然是晋升激励。官员在确定预期目标时,可能也参考专家的意见,但竞争压力和上级政府要求会使他们忽视专家意见,尤其是当专家意见与官员意见不一致时。

人均GDP代表的经济增长阶段对于偏差的影响基本上是合理的。发展阶段不同,预测经济增长目标的难度也不同。经济起飞阶段,由于经济总量小,各种外部冲击对经济增长速度的影响大,因此不确定性高,准确预测的难度大。在经济增长进入到较高水平后,增长的路径基本上确定,边际增长相对小且稳定,预测的难度小。所以,在经济起飞阶段偏差大,在经济成熟阶段偏差小。我们的分析也基本上与上述分析相一致。第二产业、第三产业占比同样也合理影响着偏差的大小,尽管我们的发现与郭鹰(2012)不一致,这是第二、三产业在地市级和省级层面有着不同的增长规律有关。

总体来看,对上级政府目标的“层层加码”和地方主要官员以晋升逻辑对预期经济增长目标的影响是不合理的影响,而经济增长阶段和产业结构的影响则基本上是合理的影响,是当地经济发展实际情况的反映。

五、结论与建议

设定预期经济增长目标并努力完成已经成为我国各级政府的普遍做法,但是利用所收集的2004—2014年我国277个地级市的“政府工作报告”以及相关数据,我们发现政府设定的预期经济增长目标与实际经济增长率之间存在着显著的系统性偏差。一是大致在2011年前,所观察的各级政府基本上都超额完成了预期经济增长目标,但之后又都基本上没有完成;二是出现了地级市层面的预期目标对省级目标“层层加码”现象。

哪些因素导致形成了这些系统性偏差呢?上级政府的预期目标显著影响下级政府的预期目标,市委书记的更替对偏差有着较市长更为显著的影响;经济发展水平与偏差之间存在显著的负相关关系,即经济发展水平越高的地区,实际增长与预期增长之间的缺口越小;产业结构对偏差也有显著的影响。同时,上述因素在东中西部有着一些不同的表现。

对经济增长进行预期管理是现代国家的普遍做法,科学的预测是预期管理是否有效的基本前提。系统性偏差的普遍存在,显然不利于我国经济的健康发展。消除和减轻系统性的预期经济增长和实际增长的偏差,首先,要形成更为科学的预期经济增长目标形成机制。我们发现:市委书记的理念和行为逻辑对经济增长目标的设定影响较大,可能会影响客观准确的判断,导致预期目标出现较为严重的偏差。因此,经济增长目标的设定,不仅应当将集体协商决策落到实处,而且要充分尊重专家意见,不能只体现“一把手”的意志与理念。其次,改革政府绩效评价管理体制,消除“层层加码”现象产生的制度根源。各级政府应该根据地区的实际情况,科学、合理制定目标,不能一味地为了追求晋升而设定过高的目标。最后,强化问责机制。2011年以来,中国大部分地级市均无法完成预设的经济增长目标,但是不能完成目标对当地政府及官员并没有多大的影响。因此,要完善问责机制,当预期目标偏离实际经济增长率较大时,需要向当地人民代表大会做出说明,由当地人民代表大会根据具体情况进行问责,以强化官员设定预期目标时的谨慎科学态度。

表1 地级市经济增长目标偏差的表现 单位:%

[1] 周黎安、刘冲、厉行、翁翕:《“层层加码”与官员激励》,《世界经济文汇》2015年第1期,第1-15页。

[2] 郭鹰:《地方经济增长预期目标“留有余地”现象分析》,《开发研究》2012年第3期,第52-55页。

[3] 陈二加:《宏观经济增长预期指标设立原因探析》,《厦门特区党校学报》1999年第3期,第6-8页。

[4] 孙文凯、刘元春:《政府制定经济目标的影响——来自中国的证据》,《经济理论与经济管理》2016年第3期,第 5-13页。

[5] 王汉生、王一鸽:《目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑》,《社会学研究》2009年第2期,第61-92页。

[6] 李德水:《关于GDP的几点思考》,《经济研究》2004年第4期,第26-28页。

[7] 徐现祥、王贤彬、舒元:《地方官员与经济增长——来自中国省长、省委书记交流的证据》,《经济研究》2007年第9期,第18-31页。

[8] 张军、高远:《官员任期、异地交流与经济增长——来自省级经验的证据》,《经济研究》2007年第11期,第 91-103 页。

[9] 姚洋、张牧扬:《官员绩效与晋升锦标赛——来自城市数据的证据》,《经济研究》2013年第 1期,第137-150页。

[10] 周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期,第36-50页。

[11] 乔坤元:《我国官员晋升锦标赛机制的再考察——来自省、市两级政府的证据》,《财经研究》2013年第 4期,第123-133页。

[12] 王贤彬、张莉、徐现祥:《辖区经济增长绩效与省长省委书记晋升》,《经济社会体制比较》2011年第1期,第 110-122页。

[13] 马亮:《官员晋升激励与政府绩效目标设置——中国省级面板数据的实证研究》,《公共管理学报》2013年第2期,第28-39页。

[14] 王军、束笛:《中国东、中、西部地区经济周期的差异性研究》,《经济与管理研究》2012年第9期,第5-11页。

[15] 徐现祥、梁剑雄:《经济增长目标的策略性调整》,《经济研究》2014年第1期,第27-40页。

[16] 王志刚:《政府理念和经济增长:基于文本挖掘》,《经济社会体制比较》2016年第6期,第5-6页。

表2 省区经济增长目标偏差的表现 单位:%

表3 省区目标、市级目标的比较与“层层加码”

表4变量简介

表5 市长变更对偏差影响的实证分析

表6 市委书记变更对偏差影响的实证分析

表7 市长变更—基于分组样本的影响因素实证结果

表8 市委书记变更—基于分组样本的影响因素实证结果