探《无事生非》和《仲夏夜之梦》中译本的飞白处理

2018-03-12唐斌

唐 斌

(武汉大学外国语言文学院 湖北武汉 430072)

Malapropism一词源于十八世纪英国风俗喜剧作家理查德·布林斯利·谢里丹(Richard Brinsley Sheridan)创作的《情人》(TheRivals)中的一位喜剧角色,该角色名为Mrs. Malaprop。Mrs. Malaprop富有但无知,又爱炫耀显摆。她常在日常对话中刻意使用高级词汇来附庸风雅,但多次误用发音类似,意义迥异的词语,弄巧成拙,闹出笑话。[1]后来人们在Malaprop后面加上后缀-ism,演变成专门的修辞手法。

现代英语词典给出的Malapropism定义为:

theunintentionalmisuseofawordbyconfusionwithoneofsimilarsound,esp.whencreatingaridiculouseffect,asinIamnotundertheaffluenceofalcohol.(无意识地误用发音相似的词语,常为了创造荒唐可笑的效果。)

著名语言学家霍克特(Charles Hockett)认为:

…a malapropism is a ridiculous misuse of a word, in place of one it resembles in sound, especially when the speaker is seeking a more elevated or technical style than is his wont and the blunder destroys the intended effect. The incongruity thus heightened if the speaker himself gives no sign of awareness of the blunder.[2]

……飞白是发生在发音相似的词语间的荒谬误用,尤见于说话人试图使用比他(她)平常用语更高级或更专业的词汇,这种误用会破坏说话人的意图。说话人无意识地误用词语时,会使(词语意义的)不协调显得更加突出。①

总结字典与霍克特给出的定义,malapropism的特点有:误用(misuse),说话人无心之失(unintentional),正确的词汇与误用的词汇发音相似(similar sound),营造舞台(文本)笑点(ridiculous)。

Bergen Evan和Cornelia Evans在《美国英语当代用法词典》(AdictionaryofContemporaryAmericanUsage)一书中较为详细地指出了飞白这一修辞手法的修辞效果:

Itisworsethanmispronunciation,unlesstheresultofaffectation,issimplyhonestignorance;whereasmalapropismarelikelytooccurinthespeechofwho,ambitioustousefinelanguagebutnotindustriousenoughconsultadictionary,soarabouttheirabilitiesanddisplay,inthemalapropism,notonlytheirignorancebuttheirvanityaswell.[3]

根据Bergen Evan和Cornelia Evans的说法,飞白多发生在受教育水平不高,但爱卖弄文采,贪慕虚荣的角色对话中。作者运用不规则的言语对话来塑造卖丑逗乐的人物形象,同时营造出滑稽可笑的文本(舞台)效果。

国内亦有类似的修辞手法,陈望道先生在《修辞学发凡》里介绍了一种名为“飞白”的修辞法——“(作者)故意运用白字,便是飞白”,陈望道先生援引了红楼梦中的一则案例解释飞白:

……李贵忙双膝跪下,摘了帽子碰头,连连答应‘是’,又回说:‘哥儿已经念到第三本‘诗经’,什么‘攸攸鹿鸣,荷叶浮萍’,小的不敢撒谎。’说的满坐哄然大笑起来,贾政也掌不住笑了。[4]

“荷叶浮萍”原应为“食野之苹”,这里小厮李贵情急之下说了别字,闹得“哄堂大笑”。这符合前文提到的malapropism 4大特征——误用、无心之失、发音相似、幽默效果。更细致地两相比较发现,飞白与malapropism并非完全一致,主要区别有二:一,陈望道先生给出的飞白范围更广;按使用方法,他将飞白分成“记录的”和“援用的”;按形成原因,分成“吃涩”和“滑别”,[4]Malapropism应属于记录的、因滑别造成的飞白;二,Malapropism强调说话人因虚荣心,卖弄文采而误用词语,而飞白并没有对其形成的动机进行探究。虽然有别,但二者之间同大于异,在没有完全对应译名的情况下,本文将沿袭国内较早研究malapropism的一批学者的主张,将malapropism译作飞白[5-6]。

国外学者对飞白进行了专门的数据收集和分类,其中较有代表性的是Fay-Cutler Malapropism[7]和 Arnold Zwicky’s Classical Malapropism[8]。1982年Zwicky给出了他对飞白的界定,在他所搜集总结的飞白案例中,87%的飞白误指对象是字典中可查的词语,91%有语法意义,这也就是说13%的飞白案例在字典中不可查,9%的案例没有语法意义;而在Fay-Culter模板中,这两组数据分别是100%和99%[7]。本文遴选飞白的标准将参照Zwicky给出的分类,将字典中不存在的、无语法意义的词亦纳入研究范围之内。

关于飞白的定义各家各持一词,如著名语言哲学家唐纳德·戴维森(Donald Davidson)认为飞白不一定需要读音相似(the similarity of sound is not essential to the malaprop)[9],而本文未将读音无相似之处的言语失误纳入讨论。不同研究方向的学者因研究切入点,囊括的范围和重点不一样。在此必须声明,笔者的目的不在全面清晰地考证、辨析和定义飞白,而在于探讨译者对飞白是否有自觉的翻译意识,以及译者采取的处理方法。基于此,笔者遴选飞白的标准划定如下:以读音相似为基础、说话人无意中的语言失误、可以是无意义的音符。

一、莎士比亚戏剧翻译与飞白

莎士比亚擅于运用修辞手法,丰富的修辞手法是译者翻译莎士比亚戏剧的难点和挑战,飞白便是其中之一。[10]莎士比亚对飞白的熟练运用在其创作的人物Dogberry身上可见一斑。Dogberry为莎士比亚《无事生非》(又译《捕风捉影》)喜剧中的守卫一角,此人知识浅薄,但好乱用“文雅辞藻”以卖弄文采,往往弄巧成拙,闹出笑话,是频繁使用飞白的典型例子。在英语中,据此演变出Dogberrism一词,是Malpropism(飞白)的同义词。另外,《仲夏夜之梦》中的裁缝Bottom,《温莎的风流娘们儿》中的Nell Quickly也常用这一手法。[11]本文将以莎士比亚戏剧中飞白出现频率较多的《无事生非》和《仲夏夜之梦》为例,分析飞白的翻译。

为展现飞白的不同呈现方式,本文选取了《无事生非》《仲夏夜之梦》两本飞白出现频率较高的戏剧作品;为了更直观有效地体现出不同译者对飞白的处理态度和方法,每本原作均选择了3本不同的译本作参照。参考的分别是不同时间段完成的译本:朱生豪(1935-1944s完成),方平(1990s完成),辜正坤编(解村(译《无事生非》、邵雪萍译《仲夏夜之梦》,2015——2016年完成,2016年第一次出版)。2016年由外语教学与研究出版社组织出版的《莎士比亚全集》是国内最新的译本,总主编为国内著名学者和莎学研究家辜正坤。虽然两部作品的译者不同,但作为全集中的分册,两译本对细节的处理遵循的是同一规范,风格相似,且时效性较强,能反映出国内对莎士比亚戏剧翻译的最新进展,故本文将两译本合并,为方便行文,笔者以辜正坤版本总代两译本,并在必要时备注译者姓名。

二、原文飞白特点归纳

通常说来,构成飞白的一对词语读音相近,意义不同甚至相反。读音相似是形成一组飞白的条件,但飞白不总是以读音相似为主要特点。在某些场合,意义上的对立会超过其读音相似这一特点。由此,笔者将飞白的类型大致分为以发音相似为主要特点的飞白(偏重发音的飞白),如paramour/paragon;以及以意义区别为主要特点的飞白(偏重意义的飞白),如piety/impiety。偏重意义的飞白亦有发音相似的前提,但因为他们意义的对立过于明显,往往是一对基于前缀或后缀而形成的反义词,读者(观众)受到语境和语音的提示,会迅速自动添加或删减前缀或后缀来追踪定位正确指示的单词。另外需要额外指出的是属于偏重发音的一类特殊飞白——“新词”(Neologism),新词指的是原文中误用的词没有词汇和语法意义,只是临时拼凑出的一串音符。这组音符与说话人真正指向的词语读音相似,其本身没有意义。

表1 原文飞白特点归纳

偏向发音的飞白偏向意义的飞白新词正确指示在场总数24933《无事生非》13830《仲夏夜之梦》11103

飞白的“正确指向”(correct form)通常不在场[12],译者首先必须结合语境、读音和作者意图筛选、确定说话人的正确指向。由于正确指向不在场,便只能通过创造词与词之间的互文性,帮助读者从误用的词汇迅速自然地联想到正确指向,构建这两者之间的互文性是翻译飞白的难点所在。这要求译者熟悉原文语境及作者使用飞白的意图,同时还能纯熟地运用目标语言;此外,译者在了解两门语言各自的特点之后,还需衡量应以何种方式重现飞白。

《仲夏夜之梦》中少见地出现了3处正确指示在场的情况,如:

Bottom: “Thisbe, the flowers of odious savors sweet——”

Quince: Odors, odors[13]

上例中,发生飞白的一对词语都已公开,Bottom误将odious(可恶的)用作odors(芬芳)。这就免去了译者自行寻找线索,确定真正所指的工夫,译者得以将关注点放在译入语的谐音表达上。这也就降低了翻译难度。

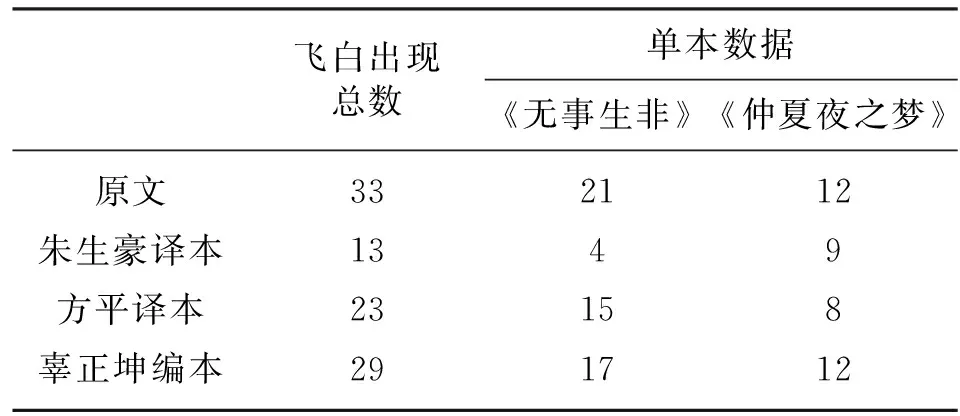

三、飞白数量总计

统计《无事生非》和《仲夏夜之梦》原文出现的飞白次数,以及3组不同译本的保留情况,如表1:

表2 原文及译文出现的飞白数量总计

飞白出现总数单本数据《无事生非》《仲夏夜之梦》原文332112朱生豪译本1349方平译本23158辜正坤编本291712

注:重复出现的飞白组合(即正确指示词与误用词均一样的组合)不重复计算,后文提到的“转移飞白”一项亦纳入其中

我们可以从数据直观地观察到,原文出现的飞白数量或多或少在译文中均有减少;从3组译本中获得的单本数据跟总体数据的趋势大致一致:保留飞白力度最大的是辜正坤的版本(保留比例为88%),其次是方平(保留比例为70%),再是朱生豪(保留比例仅为39%)。逐渐更新的新译本愈来愈趋向保留飞白,向读者重现说话人的语言失误。(说明译者认识到并认可飞白赋予人物和文本的特殊修辞效果,不再视其为阻碍文本流畅的绊脚石,直接在译文中抹去飞白的痕迹。)在这点上可以看出更新的译文处理得更加细致。

单本数据中,《仲夏夜之梦》译文(朱、方、辜3组译本保留的比例分别为75%,67%,100%)中保留飞白的平均比例为81%,与《无事生非》译文(朱、方、辜3组译本保留的比例分别为19%,71%,81%)的平均比例57%有较大差距。这主要因为《无事生非》原文出现的飞白多偏向意义(见上文表1),这种情况下,读音与意义的对立营造出的矛盾被意义的冲突遮盖,译者(亦作为读者)的注意力集中在意义的鲜明对立上,而忽略了飞白两端词汇读音间的联系。译者的这种处理方式大大减低了飞白的翻译难度,但也损失了飞白的修辞效果。

四、飞白翻译的处理方法

经过整理文本,本文将3组译文对飞白的处理方法大致分为两方面进行讨论:译者对飞白的翻译意识与具体翻译方法。

(一)翻译意识

表3 各译本中飞白的翻译意识

原处保留自动还原转移补充、强调朱生豪译本122010方平译本22832辜正坤编本29412

“原处保留”指的是译者在原文出现飞白的单词或词组的译文中保留言语失误的效果;“自动还原”是指译者在翻译过程中,直接呈现说话人的原意,抹去了误用词汇的痕迹,自动纠正了言语失误。笔者将“自动还原”视为未保留飞白。“转移”是指译者并没有在对应的译文中进行飞白处理,而是将该处的飞白向前或向后转移,寻找更合适的切入口进行飞白处理。补充、强调是译者在译文中采取除“原处保留”方法外,突出飞白这一修辞效果的处理方法。原处保留、转移和补充、强调说明在翻译过程中译者有意识地保留飞白的效果。

可以看出“原处保留”和“自动还原”占了绝大比例,说明这是处理飞白最主要的两种手段。但这两种手段并不能满足所有出现的飞白案例,于是译者开辟了新的处理方法,如转移和补充、强调。

1.转移

转移为译者在产生飞白的当时当地未进行保留,而将飞白转移到后文中对前文进行弥补。译者的转移暗示译者在翻译过程中意识到飞白手法的特殊性,采取了转移这种妥协的翻译方法。故将其纳入对飞白形式的保留数据中。

文中运用了转移这一翻译手法的案例为:

Dogberry: Marry, sir, I would have some confidence②with you that decerns③you nearly.[14]

方平译本:

杜勃雷:我说,老爷,我有件机密事儿要当面向您指教,这件事儿跟您大有关系呢。[15]

原文引文中出现了两处飞白,第一处为confidence(应为conference),第二处为decern(应为concern)。方平在翻译时注意到了confidence是Dogberry的又一处飞白,但苦于相应的译文不好表现这一失误,便将本属于“机密事儿”的飞白向后转移至“指教”。“指教”作为敬语,Dogberry是下人,用在自己身上明显不合适。

2.补充、强调

Bottom: …and I will aggravate④my voice so that I will roar you as gentle as any sucking dove⑤; I will roar you an’tween any nightingale.[15]

辜正坤版本(邵雪萍译):

波顿:……不过,俺会把嗓门压得高些⑥,不对,是提得低些。俺能嚷得像吃鸽乳的小鸽子叫唤那么轻,跟夜莺似的。[16]

Aggravate/moderate是一对飞白,原文Bottom意在表达“压低嗓门”(moderate my voice),但却误用“提高嗓门”(aggravate),导致辞不达意,闹了笑话。辜正坤的版本除了保留原文的飞白并加注解释之外,还为Bottom增加了台词,“不对,是提得低些”这一信息点为译者添加,意在突出前文“压得高些”,通过反复阐述、拉长篇幅滞留读者的注意力,从而完成译文对原文aggravate/moderate飞白的保留。

译文对飞白进行了位置上的调整,这一方面反映出译者已经意识到飞白专门的修辞效果,另一方面也说明译者认识到使用飞白不在于传递信息,更重要的是其营造的修辞效果。[12]

(二)具体方法

表4 各译文翻译飞白的具体方法

副文本翻译注释着重音讹借用习语表达习语对应改动习语组合新表达朱生豪译本303100方平译本4141231辜正坤编本2906900

在译者有意识地保留飞白的修辞效果这一前提下,笔者进一步细分了各译文中翻译飞白的方法。

1.注释

副文本提示是翻译飞白常用的一种方法,3组译者均有采用这一方法,加注是最为常用的副文本提示方法。其中3组译本所加注释大致提供了两类信息:大部分注释解释了飞白的正确指向,即说话人真正要表达的意义,提示读者该处为说话人失误;另一类注释除指出说话人误用的一对词语外,还揭示了该处飞白的使用效果。后一类注释更能引起我们的思考:既然作者未在原作中明示,为什么译者会在译作中加注指出修辞效果呢?或许是因为译者对译文取得的效果不自信,认为需要明示读者该处言语失误的效果。可以参见《无事生非》中案例:

Dogberry: Are you good man and true?

Verges: Yea, or else it were pity but they should suffer salvation⑦, body and soul.[14]

方平译本:

杜勃雷:你们都是规规矩矩的好人吗?

孚其司:对了,要不然,他们的肉体、灵魂,一辈子也休想下得了地狱,⑧那才糟糕呢。[15]

辜正坤版本(解村译):

道博雷:你们都是老老实实的好人吗?

胡杰士:是呀,不然的话,他们在死后,灵魂和肉体可是要往生极乐⑨的,那可就惨啦。[16]

原文Verges的回答两次引导了读者对内容的理解。Yea,or else…肯定了“Are you good man and true?”其中or else暗示读者随后会出现意义的转折,后接的内容与“good man and true”相违背,随后的suffer更直接地促使读者(观众)联想到惩罚等负面的词汇。突然冒出来的salvation远远背离了读者(观众)的期待,鲜明的意义差距营造出生动的文本(舞台)效果。辜正坤主编的版本在第一次出现的飞白——“往生极乐”中加注告知读者“道博雷与胡杰士二人说话颠三倒四,掺杂不清,喜欢乱用大词和成语”,这实际上是一种补偿手法,意在弥补翻译过程中可能流失的生动性和感染力。

方平译文的注释也进行了类似处理,提前向读者剧透说话人的语言特征,“……杜勃雷跟孚其司这一对警官,说话常缠夹不清,甚至把意思弄反了。译文在这些地方加了重点,以便于读者从反面或侧面去理会它的本意。”[15]。值得一提的是,方平在翻译中,常在飞白等言语失误的词语下添加着重号,旨在“便于读者从反面或侧面去理会它的本意”。译者自是一片苦心,但着重号在文本的效果如何呢?下文将列出两组应用了着重号的例子,旨在客观辩证地呈现其效果。

2.组合新表达

例1:Verges: Yes, I thank God I am as any man living that is an old man and no honester than I.

Dogberry: Comparisons are odorous⑩...[14]

朱生豪译本

佛吉斯:是的,感谢上帝,我就跟无论哪一个跟我一样老,也不比我更老实的人一样老实。

道格培里:不要比这个比那个,叫人家听着心烦啦。[17]

方平译本:

……

杜勃雷:比长比短,比来比去,是最刺眼触鼻子的。[15]

辜正坤版本(解村译):

……

道博雷:四处攀比最让人不厌其烦。[18]

这里Dogberry将odorous(有气味的,臭的)误用作odious(惹人厌烦)。朱生豪和辜正坤的版本均选择纠正误用词,还原原意,说明保留这对飞白的难度较大,译者不得不妥协,放弃在中文中重现飞白的修辞效果。方平则别开生面地组合出一个表达——“刺眼触鼻子”来兼顾两头的意义,“刺眼”即odious,“触鼻子”即odorous,这一用法可以说是煞费苦心。

原文也有创造新词(新表达)的案例:

Dogberry: One word, sir. Our watch, sir, have indeed comprehendedtwo auspiciouspersons...[14]

Dogberry: It shall be suffigance.

朱生豪译本:

道格培里:那么就这样办吧。[17]

方平译本:

杜勃雷:那么一言为定吧。[15]

辜正坤版本(解村译):

道博雷:好,请老爷恭候我们的消息。[18]

原文suffigance一词在英语字典中并不存在,类似的词语由古法语suffisant,suffisant更早可以追溯到拉丁语sufficere,由前缀 sub-和动词词缀faceré (做,make, do)组成。Dogberry用/g/代替/s/,使得发音更像法语单词发音[19]。同时,suffigance也可能是efficient。Dogberry意在卖弄自己的知识,结果弄巧成拙,拼凑出一个“四不像”。

对于这一飞白,朱生豪与辜正坤的译本选择自动纠正还原原意,抹去了飞白的痕迹,方平用着重号暗示。3组译文的效果与原文有很大距离。这客观反映出翻译这类飞白是一项颇具难度的挑战。首先译者必须核实出现的词语是否有实际含义,这就要求译者熟练掌握源语言的语言和文化知识,此外译者还需追踪确定说话人真正想使用的词语,如本例,suffigance既可能是sufficient,也可能是efficient,译者必须结合上下文,做出选择;在最后的翻译关卡,译者需要从目标语言中找到尽可能对应(语言、修辞效果)的词汇进行翻译。

原文创造的新词以读音相似为基础,原文无意义的音符在中文译文中均被译者还原成说话人的原意;中文组合的新表达——“刺眼触鼻子”兼顾的是原作飞白两端词语的意义,而不是读音,读音相似这一特点在中文译本中打了折扣,呈现单词的意义成为译者要考虑的问题。

3.着重

例1中,虽然译者煞费苦心,组合出一个新表达,可惜“刺眼触鼻子”依旧没有表现出原文飞白营造出的幽默效果,于是译者便加着重号暗示,表示“应从侧面或反面来理解”[15],即字面意思并不是真实意思。但在这里实际上是自相矛盾的,因为“刺眼触鼻子”已经兼顾两边,中和了飞白的效果,消解了意义的对立。这里添加的着重号适得其反,造成读者的困惑。

例2:Dogberry: Marry, sir, I would have some confidencewith you that decernsyou nearly.[14]

方平译本:

杜勃雷:我说,老爷,我有件机密事儿要当面向您指教,这件事儿跟您大有关系呢。[15]

方平转移了confidence/conference这组对白,译文里飞白落在指教(请教)上。“指教”下添加着重号,暗示读者不能以常规方法来解该词,而应从反面或侧面来理解。在上下文语境、语音线索、着重号3重暗示的帮助下,读者更容易意识到此处发生了飞白,由此得以保留飞白的修辞效果。

以上矛盾的两例说明着重号不是一本万利的方法,着重号是译者作为知情人(知道原文的误用词和说话人真实要用的词)提示读者的友好出发点,但译者忽略了,读者作为不知情人,着重点暗示的“侧面或反面”范围过于广泛,以致读者无处搜寻线索。如果没有有效的限制,着重号便不能发挥出译者预设的效果,起到提示“反面”意义的功能,反而会困惑读者。

另外需要指出的是,副文本提示有着其本身的限制。《无事生非》与《仲夏夜之梦》既是读本,亦是剧本。作为面向读者的文学作品,注释和着重号能帮助译者塑造飞白的修辞效果;而作为剧本,注释和着重号无法搬上舞台,作品中作者苦心雕琢的丑角形象和设计好的舞台幽默效果均会大打折扣。

4.讹音

Quince: Ay; or else one must come i which a bush of thorns and a lantern and say he comes to disfigure, or to present, the person of Moonshine.[14]

辜正坤版本(邵雪萍译):

昆斯:也成。不然就得有人带上柴枝和灯笼,上场说他搬的是月亮,要么说他淹的是月中人。[16]

原文disfigure/figure是更偏向意义的飞白,译文的翻译是基于发音的音讹。结合语境,“搬”应该是“扮”,“淹”应该是“演”,在读本中,混淆简单常见的词反映出说话人文化水平不高,塑造出小丑形象,满足观众的嬉笑心理。但由于“搬”与“扮”,“淹”与“演”的读音太过相近,作为在舞台上表演的剧本,舞台上的念词难以区分彼此,如何告知观众又成为一个问题。

作为戏剧作品,对白(声音)是传递信息的重要方式,莎士比亚作品中的飞白就是基于这一特点而运用的修辞手法,而译者在翻译的过程中,一方面不能完全弃读音于不顾,死忠意义;另一方面也不应只顾读音或者意义的特点,忽略了修辞的目的和文本的特色。

5.习语

借用意义相对的习语表达。习语是国内读者都非常熟悉的形式,因此,聪明的译者在约定俗成的习语中改动一两个字,造成意义的明显变化,读者对母语习语的熟识度使得他们能敏感、迅速地做出反应。如:

Dogberry: One word, sir. Our watch, sir, have indeed comprehendedtwo auspiciouspersons...[14]

方平译本:

杜勃雷(抢上一步):还有一句话,老爷,咱们查夜的,老爷,当真抓住了两个来路不灵、形迹可喜的家伙,咱们想趁今天早晨在您老爷面前把他们审问一下。[15]

Auspiciou应为suspicious,二者的读音仅前缀之别,Dogberry因为自身的文化水平不高,但又偏爱卖弄词汇,无意中混淆了二者前缀,将原文“可疑”之义表达成“可喜”。译文中“来路不灵”该为“来路不明”,“形迹可喜”为“形迹可疑”。“来路不明”“形迹可疑”这两处成语均是常用的表达,使用率很高,读者(观众)对这些习语意义的依赖性很强,对它们的印象也早已固定。末尾的改动动摇了读者(观众)的依赖性,打破了固有印象,使得读者(观众)产生错愕感,进而引发滑稽可笑的效果。

中文有许多习语可以找到意义对立的表达,利用现有的对立习语也是译者的一种选择,拿同一例句的不同译文来解释:

辜正坤版本(解村译):

道博雷:老爷,还有一句话,老爷,我们的巡丁真的抓住了两个用心良苦的家伙……[18]

译者加注解释“用心良苦”的对应表达为“用心不良”;“用心良苦”与“用心不良”均是汉语中使用频率较高的习语表达。通过上下文语境的限定,读者(观众)能较快地意识到“用心良苦”这一表达是与语境矛盾的,译者的注释更直观简便地帮助读者找到说话人的正确指向。

“习语对应”与“改动习语”均是译者构建误用词汇与正确指向两者之间互文性做出的尝试。不同的是,基于笔者收集到的数据,“对应习语”往往需要译者加注提示读者,而“改动习语”不需注释辅助,使得行文更加流畅,建立的互文性也更自然。

结语

飞白传递的不是信息,而是喜剧效果。为了忠实于单纯的意义而放弃飞白营造的幽默感,违背莎士比亚的原意。正如哈佛大学莎士比亚翻译家Baranczak所言: …whosacrificeshiscomiceffectsforthesakeofliteralfaithfulnessdoesnotonlykillShakespeare’sjokes;healsokillsShakespearehimself.[12](……为了字面上的忠实而牺牲喜剧效果,译者不仅抹杀了莎士比亚的幽默,也谋杀了莎士比亚本人)。

朱生豪的译本在飞白的翻译上处理得较粗糙,翻译过程中省略、还原了大部分飞白。他在翻译过程仅将飞白作为语言失误,为了不影响整体的阅读,便在翻译时自动纠正、还原了说话人本来要用的词语,忽略了飞白带来的修辞效果。

方平译本的处理方式更大胆灵活,运用暂时删除、转移、增添飞白来弥补译文与原文的差距。方平译本还形成了自己独特的处理方式:利用着重号暗示。一系列措施说明译者虽然尚未对飞白这一概念产生专门、清晰的认识,但已经意识并认可它的功能以及给文本带来的影响。

辜正坤编辑的版本留意、保留了绝大多数的飞白,大大减少了自动还原的飞白数量,同时为译文中保留的飞白均加注解释,在细节上做得最为细致规范。同时,该版本注意到飞白形成的心理因素是因为说话者爱卖弄词汇,使用超出自己知识水平之外的词汇而闹出笑话,故而在翻译时多采用成语或较有文采的词语(见表4,习语对应项)。

从不同时间截点中选取的3组译本可以看出,翻译是一个精益求精的过程,不断更新译本是必要的。更新的译作常能在某一方面弥补前一本译作的不足,为后来者提供更全面的参考,又能更多地展现原作的丰富内容和吸引力,增强原作的生命力;同时更新的译作也客观反映出国内对莎士比亚戏剧作品的研究愈加细致深入。

注释

① 对应中译文为笔者译。

② A blunder for “conference”.

③ For “concerns”.

④ Bottom’s blunder for “moderate”.

⑤ Bottom conflates sitting dove and sucking lamb, two proverbial images of innocence.

⑥ 压得高些:原文aggravate,为moderate(压低)之误。

⑦ A blunder for “damnation”.

⑧ 应说,“一辈子也上不了天堂”,或“永世也不得超生”等。杜勃雷跟孚其司这一对警官,说话常缠夹不清,甚至把意思弄反了。译文在这些地方加了重点,以便于读者从反面或侧面去理会它的本意。

⑨ 往生极乐:胡杰士指“下地狱”。道博雷与胡杰士二人说话颠三倒四,掺杂不清,喜欢乱用大词和成语。——译者附注

⑩ For “odious”.

[1] Sheridan, Richard Brinsley. The Rivals[A]//Plays[M]. London:J.M.Dent.1906.

[2] Hockett, Charles F. Where the tongue slips, There slip I[A]//Victoria Fromkin, ed.SpeechErrorsasLinguisticsEvidence[C]. The Hague: Mouton, 1984: 93-119.

[3] Evans, B.,Evans, C.ADictionaryofContemporaryAmericanUsage[M]. New York: Random House, 1957.

[4] 陈望道, 修辞学发凡[M]. 上海: 上海教育出版社,1979:163-165.

[5] 黎昌抱. Malapropism辞格:词源、涵义与译名[J]. 四川外语学院学报, 2003(1):98-102.

[6] 覃先美.Malapropism探微[J]. 现代外语, 1988(3):46-49.

[7] Fay, D., Cutler, A. Malapropism and the Structure of the Mental Lexicon[J].Linguistic Inquiry. 1977, 8(3):505-520.

[8] Zwicky, A.M. Classical Malapropism and the Creation of a Mental Lexicon[J]. Exceptional Language and Linguistics,Academic Press Inc. 1982:339-348.

[9] Davidson, Donald. A Nice Derangement of Epitaphs[A]//Aloysius Martinich.ed. The Philosophy of Language[C]. New York: Oxford University Press, 2001.

[10] Delabastita Dirk. Shakespeare Translation[A]//Mona Baker(ed.) Routledge Encyclopedia of Translation Theory[C]. Shanghai: Shanghai Foreign Language and Education Press, 2004:222-226.

[11] Rot, Sander. On the Philological Essence of Shakespearian Humour[J]. Modern Language Studies. 1983,13(3):62-70.

[12] Baranczak, Stanislaw. How to Translate Shakespeare's Humor: Reflections of a Polish Translator[J].Performing Arts Journal. 1992,14(3): 70-89.

[13] Shakespeare, William. A Midsummer Night’s Dream[M]. New York: Random House Press, 2005a.

[14] Shakespeare William. Much Ado About Nothing[M]. New York: Random House Press, 2005b.

[15] Shakespeare William. Much Ado About Nothing[Z].方平.捕风捉影[A]//莎士比亚喜剧五种[M]. 上海: 上海译文出版社, 2011.

[16] Shakespeare William. A Midsummer’s Night Dream[Z]. 方平. 仲夏夜之梦[M].上海: 上海译文出版社, 2016a.

[17] Shakespeare William. A Midsummer’s Night Dream[Z]. 朱生豪.仲夏夜之梦[M].北京: 人民文学出版社, 2010.

[18] Shakespeare William. Much Ado About Nothing[Z].解村,译. 辜正坤,主编.无事生非[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2016b.