霸权型政党体制的起源模式及其政治后果

2018-02-27曾庆捷

曾庆捷

(复旦大学 国际关系与公共事务学院,上海 200433)

一、 导 言

自20世纪70年代以来,一波全球性的民主化浪潮席卷了80余个威权国家,给这些国家带来了深刻的政治变革。①Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Vol.4 (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1993)Vol 4.然而人们很快认识到,威权政体崩溃之后,取而代之的并不总是稳定的、运转良好的民主体制。第三波民主化浪潮所及的大多数国家驶入了一个“政治灰色地带”,其中既存在着定期举行的多党选举竞争,也充斥着各种非民主的政治实践。②Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy 13(2002): 5-21; 刘瑜:《两种民主模式与第三波民主化的稳固》,《开放时代》2016年第3期; 包刚升: 《第三波民主化国家的政体转型与治理绩效(1974~2013)》,《开放时代》2017年第1期。围绕着如何准确地描述这些介于传统威权体制和自由民主制之间的政体,学术界展开了激烈的争论。一些学者提出,不能将这些“两不像政体”看成是一种带有缺陷的民主体制,而是应当视其为一种独特的威权统治模式。③Steven Levitsky, and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War (Cambridge University Press, 2010); Andreas Schedler, Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition (Lynne Rienner Publishers, 2006); 张长东: 《混合型政体与威权主义韧性研究》,《国外理论动态》2014年第5期; 孙代尧、李京: 《选举式威权的类型及演变路径——近十年境外民主化研究的新方向》,《当代世界与社会主义》2015年第2期。这些学者因此提出了“选举型威权体制(electoral authoritarianism)”的概念,以指涉那些最高领导人由多党选举产生,但执政者通过大规模地滥用国家权力来剥夺选举公平性的政治体制。

跨国研究显示,当代世界政坛中的选举型威权国家已经在数量上远超传统的封闭式威权体制,④Beatriz Magaloni, and Ruth Kricheli, “Political Order and One-Party Rule,” Annual Review of Political Science 13.1(2010): 23-43.而其内部也存在着较大的制度形态差异。本文关注的是选举型威权体制下面的一种最具影响力的子类型——霸权型政党体制,即在定期的多党选举环境下由一个政党长期垄断政权的威权体制。*关于对霸权型政党国家的定义,参见 Beatriz Magaloni, Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and Its Demise in Mexico, Cambridge Studies in Comparative Politics (New York: Cambridge University Press, 2006); John Ora Reuter, and Thomas F. Remington, “Dominant Party Regimes and the Commitment Problem the Case of United Russia,” Comparative Political Studies 42: 5(2009):1-26; John Ora Reuter, and Jennifer Gandhi, “Economic Performance and Elite Defection from Hegemonic Parties,” British Journal of Political Science 41(2011): 83-110; Kenneth F. Greene, “The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance,” Comparative Political Studies 43(2010):807-34.; Max Bader, “Hegemonic Political Parties in Post-Soviet Eurasia: Towards Party-Based Authoritarianism?” Communist and Post-Communist Studies 44(2011): 189-97。霸权型政党体制区别于其他类型的选举型威权国家的特征主要有两点:第一,在这种体制中,支持威权统治的组织集团是政党,而非皇室家族、军队或独裁者身边的非正式团体。第二,这种体制下的多党选举不会产生频繁的权力更替,而是由一个政党长期垄断政权。世界范围内广为人知的霸权型政党包括2000年以前在墨西哥长期执政的革命制度党、1980年后在津巴布韦执政的非洲民族联盟——爱国阵线、马来西亚独立后垄断政权的巫统等。

到目前为止,关于霸权型政党体制的总体研究和个案分析几乎都将关注点放在了政党组织形式对威权体制韧性的促进作用。*这方面的研究为数众多,如Jason Brownlee, Authoritarianism in an Age of Democratization (Cambridge University Press, 2007), Beatriz Magaloni, Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and Its Demise in Mexico (New York: Cambridge University Press, 2006); Beatriz Magaloni, and Ruth Kricheli, “Political Order and One-Party Rule,” Annual Review of Political Science 13(2010): 123-43; Kenneth F. Greene, “The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance,” Comparative Political Studies 43(2010): 807-34; John Ora Reuter and Jennifer Gandhi, “Economic Performance and Elite Defection from Hegemonic Parties,” British Journal of Political Science 41(2011): 83-110; Yonatan L. Morse, “From Single-Party to Electoral Authoritarian Regimes: The Institutional Origins of Competitiveness in Post-Cold War Africa,” Comparative Politics 48(2015): 126-51等。一般认为,和皇室家族与军人集团相比,政党在调和精英内部冲突、招募政治精英、打压反对派力量和动员普通民众等方面更加卓有成效。相比之下,我们对于霸权型政党体制的历史起源却知之甚少:追根溯源,多党竞争性选举和长时段的一党执政之间的矛盾结合是在什么样的历史情境下诞生的?

在冷战时期,一党制政体在发展中国家的盛行促使学者们对这种威权体制的历史根源进行了探究。比如亨廷顿认为,一党制政体在社会出现二元分化、一股社会力量企图对另一股力量实施统治的国家中最容易出现。*Samuel P. Huntington, and Clement Henry Moore, Authoritarian Politics in Modern Society: The Dynamics of Established One-Party Systems: Basic Books (AZ) (1970).最近的一项研究指出,一党制政体产生的历史背景包括军人统治、无政府状态或民主体制的崩溃。*Beatriz Magaloni, and Ruth Kricheli, “Political Order and One-Party Rule,” Annual Review of Political Science 13(2010): 131-4.不过,一党制政体和霸权型政党体制不能混为一谈,后者只是前者的一种特殊形态。历史上,大多数一党制国家都是“封闭式”的,即不允许反对党合法地参与对政权的竞争,因此,对于一党制政体起源的笼统知识并不能完全解释霸权型政党是如何在多党选举竞争的环境中崛起的。

另一方面,对于选举型威权体制的大量研究一般将这种政体的兴起归结为冷战结束后国际环境所发生的剧烈变化。冷战期间,许多威权国家由于其地缘政治重要性而得到超级大国的支持,但在前苏联解体之后这种战略性地位迅速消失。同时,以美国为首的发达国家将推行西方式民主作为外交政策中的一项重要内容。在强大的外来压力下,威权国家为了获取西方阵营的援助和支持,纷纷在正式制度层面引入了多党选举制的改革,同时又保留了威权统治的核心属性。*Steven Levitsky, and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War (Cambridge University Press, 2010).尽管后冷战时代的国际局势是霸权型政党体制的重要催生力量,历史上却也有不少霸权型政党的出现与这种国际局势的变化并无太大的关联。总体而言,关于选举型威权体制的文献为我们了解霸权型政党体制的历史起源提供了一些线索,但仍无法提出一个系统性的解释。

本文的主要目的是对当代霸权型政党体制的起源模式做一个分类学的研究,并初步探讨不同的起源模式如何影响威权体制的稳定和韧性。通过归纳二战之后共21个霸权型政党国家的发展轨迹,指出该体制的四种主要起源模式:封闭式一党制国家的自由化改革;前殖民地独立后形成的一党独大制;军人统治者推行的政治改革;内战结束后的政治安排导致的一党独大制。与已有文献的假设不同,研究显示近半数霸权型政党体制的起源与20世纪80年代末、90年代初的国际局势剧变并无密切关联。通过梳理这些国家的政治史,可以发现霸权型政党体制诞生于国内外力量的复杂互动之中,其出现有着极为深刻而多样的历史根源。

不少威权政治的研究者指出,威权国家中制度创建的历史进程对于其后来的政治发展有着深远的影响。*Benjamin Smith, “Life of the Party: The Origins of Regime Breakdown and Persistence under Single-Party Rule,” World Politics 57(2005): 421-51; Thomas Pepinsky, “The Institutional Turn in Comparative Authoritarianism,” British Journal of Political Science 44(2014): 631-53.因此,本文的第二个主要任务是讨论霸权型政党体制的起源模式对于这种体制的稳定性有何影响。通过对三个案例进行结构化的比较(structured comparison),可以发现那些从封闭式的一党体制演变而来的霸权型政党体制有着更强的稳定性,这是由于执政党在封闭式执政时期所建立的基层组织网络以及对国家资源的控制,在多党竞争时期仍然可以成为维持威权韧性的有效手段。

二、 霸权型政党体制:定义与数据

霸权型政党体制指的是统治者依靠政党组织在定期的多党选举中持续获胜,从而垄断政权的威权体制。这一定义意味着,要成为霸权型政党,必须同时达到一个“权力门槛”和一个“时间门槛”。*Kenneth F. Greene, “The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance,” Comparative Political Studies 43(2010): 807-34.所谓权力门槛,指的是一个政党能够通过政策、立法等方式实现对一个国家政权的有效控制;在实践中,这要求政党必须控制一国的行政机关和立法机关中的多数席位。所谓时间门槛,是指执政党对政权的控制能够稳定地持续一段时间,而不是稍纵即逝的。

依照定义中所预设的这一对门槛,同时参考玛格罗妮在其著作中对霸权型政党国家所做的描述,我们认为,霸权型政党体制必须符合以下几个标准:第一,国家的行政首脑和立法机关应当由多党竞争选举的方式产生;第二,执政党至少已经连续赢得了四次全国性的多党选举,或在多党选举的制度下已经连续执政20年以上;第三,在该党的统治下,选举竞争的自由度和公平性未能满足民主国家所要求的最低标准,这些标准包括自由组党、自由言论、普选权的授予、自由投票、公平记票、保证选举结果的权威性等。*Andreas Schedler, “The Menu of Manipulation,” Journal of Democracy 13(2002): 40-1.其中,第三条标准将霸权型政党体制与民主国家中的一党优势制(predominant party system)区别开来,后者中虽然也由一个政党长期执政,但并不存在大规模的选举操纵行为,因此并不违反最基本的民主规范。*John T. Pempel, Uncommon Democracies: The One-Party Dominant Regimes (Cornell University Press, 1990).

根据这三条标准,本文用以下程序来辨识当代的霸权型政党体制:首先,参考瓦赫曼等学者所创建的政体数据库(以下简称瓦赫曼数据库),*M. Wahman, J. Teorell, and A. Hadenius, “Authoritarian Regime Types Revisited: Updated Data in Comparative Perspective,” Contemporary Politics 19(2013): 19-34.我们可以辨认出从1972年到2012年之间的所有选举型威权国家(或地区)。瓦赫曼等人对民主和威权政体的区分综合了自由之家(Freedom House)和政体指数(Polity IV)这两个数据库中的信息。其中,威权政体根据议会中占据席位的政党数量,又可以分为无党派、一党制和多党制这三种子类型,而多党制的威权政体基本上可以等同于选举型威权国家(或地区)。这是因为,当反对派能够在议会中占据一定席位时,通常意味着政治体制至少允许一些反对党参与到全国性的选举竞争中。

接下来,我们对每一个选举型威权国家(或地区)的政治史进行概览,挑选出那些执政党连续赢得至少四次全国(或地区)性多党选举,或在多党选举的制度下执政超过20年的案例。在计算胜选次数时,应当考虑一国(或地区)的政府形式:在总统制国家中,胜选主要指在总统大选中获胜,而在议会制国家中,胜选指的是赢得议会中至少相对多数的席位。从理论上说,赢得总统选举的政党可能在议会选举中未能占据相对多数的席位,从而使得执政党的权力受到显著制约。然而,本研究所辨认出的霸权型政党体制中都没有发生这样“分治政府”的情况,我们因此可以确定,这些案例都同时达到了“权力门槛”和“时间门槛”。

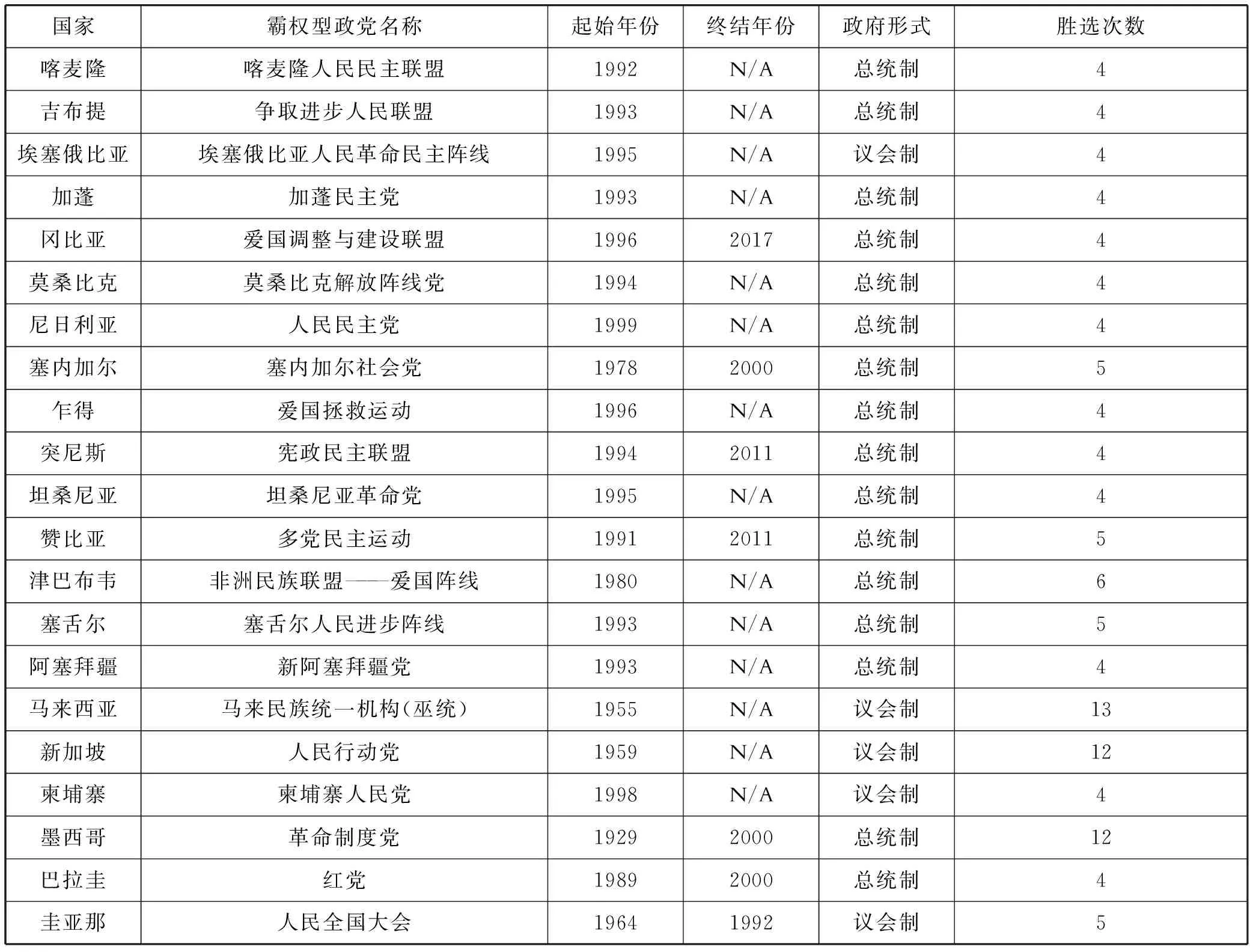

根据上述步骤,我们从瓦赫曼数据库中识别出了共21个霸权型政党体制的案例。表1提供了这些案例的完整列表,其中包括了执政党名称、执政党初次赢得多党选举的年份、执政党败选的年份(如果该党已经败选)、该国(或地区)的政府形式以及到2012年为止该党连续胜选的次数等信息。

表1 当代世界中的霸权型政党体制:1972~2012

注:津巴布韦的政府形式于1988年从议会制改为总统制。N/A代表霸权型政党体制尚未终结。

从表1不难发现,在世界范围内的霸权型政党体制中,撒哈拉以南非洲国家占据了很大的比例。在全部21个案例中,只有8个案例来自于其他地区:其中东南亚有3例(柬埔寨、新加坡、马来西亚),拉丁美洲有3例(墨西哥、巴拉圭、圭亚那),南高加索地区有1例(阿塞拜疆),北非有1例(突尼斯)。霸权型政党在撒哈拉以南非洲的集中出现,主要是由于二战后一党制在非洲的广泛传播,而采取这种体制的国家在20世纪80年代后又普遍推行了多党制改革。

由于在遴选案例时严格遵守了上述标准,一些长期执政的威权政府因为种种原因被排除在了本文的研究范围之外。许多政党虽然长时间垄断政权,但其在多党选举的制度环境中延续的时间不够长,未能跨过“时间门槛”。比如国民党在台湾地区执政数十年,但在2000年的政权更迭之前,该党只赢得过三次真正意义上的立法机关多党选举,*Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014 (Washington: CQ Press, 2014): 285-91.不符合上文所说的第二条标准。俄罗斯的统一俄罗斯党正在朝着霸权型政党的模式发展,但也因为类似原因而被暂时排除在数据库之外。

一些边缘性的案例虽然未能进入本文的研究视野,但他们很可能与霸权型政党体制有着许多类似的核心属性。因此,本文对该体制所作的观察和评论也可以适用于一些其他长期存在的威权政体。尽管选择案例的标准缩小了样本数量,但能够保证数据来源的透明性,也能确保入选的案例之间具有较强的可比性。

三、 霸权型政党体制的起源模式

考察21个案例的政治发展史,我们发现,霸权型政党体制的出现既有赖于一系列复杂的结构性因素,也受制于不同类型政治精英的自主选择。一种流行的观点认为,选举型威权国家的兴起是由于冷战结束之后国际大气候的变化迫使封闭式的威权政体做出改革,但这一因素只能部分地解释霸权型政党体制的诞生。即使在冷战结束前后推行多党制改革的国家中,改革推行者的身份为何,其控制改革进程的能力大小,在各国之间也存在着较大差异。

本文所指的霸权型政党体制的起源,主要指的是在该体制形成初期的第一次多党选举是在什么样的政治背景下被引入的。我们对起源模式的分类法,主要关注的是一国在该体制出现之前属于什么政体类型,以及导致第一次多党选举召开的政治形势。就霸权型政党体制出现之前的政体而言,各案例之间的最显著区别在于:引入第一次多党选举前是否存在一个封闭式的一党执政体制。根据这一条标准,我们首先可以将21个案例分为两种类型:由封闭式的一党制转化而来的;由其他体制转化而来的。

对于第二种类型中的国家,根据导致多党选举出现的政治背景,又可以被分为三类:前殖民地在争取民族独立的过程中引入多党选举;军人通过政变夺权后,推行政治改革引入多党选举;陷入内战的国家在战后安排中引入多党选举。在这三类案例中,多党选举此后都持续地定期召开,但却没有导致政权的更迭。接下来,我们将对这四种起源模式作更详细的分析。*导致阿塞拜疆成为霸权型政党体制的事件具有很强的特殊性,这使得该案例自成一类,无法被归入上述四种起源模式中。在苏东剧变的过程中,阿塞拜疆在亲莫斯科的共产主义领导人主持下从苏联独立。1992年,反对党阿塞拜疆人民阵线夺取了政权,但很快又在国内动乱中被推翻,前苏共中央政治局委员阿里耶夫(Heydar Aliyev)借机上台执政,成立了新阿塞拜疆党。作为该党的领袖,阿里耶夫赢得了自1993年来的历次总统选举(参考Svante E. Cornell, “Democratization Falters in Azerbaijan,” Journal of Democracy 12(2001): 118-31; Max Bader, “Hegemonic Political Parties in Post-Soviet Eurasia: Towards Party-Based Authoritarianism?” Communist and Post-Communist Studies 44(2011): 189-97)。虽然新阿塞拜疆党是由前苏联领导成员建立的,但它与此前在阿塞拜疆执政的共产党是完全不同的组织,因此阿塞拜疆的多党选举并不是由一个长期执政的政党引入的。由于阿塞拜疆案例也不符合其他几种起源模式,所以只能被当作一个特例对待。

1.封闭式一党制的自由化改革

霸权型政党体制最常见的起源类型,是通过封闭式一党制国家所推行的政治自由化改革。样本中共有9个案例属于这一类型:喀麦隆、莫桑比克、赞比亚、加蓬、塞内加尔、吉布提、塞舌尔、坦桑尼亚和突尼斯。除了赞比亚外,其他案例中引入多党选举的执政党都在新的制度环境下演变为霸权型政党。*在赞比亚的案例中,长期执政的联合民族独立党(United National Independence Party)在1991年的大选中败于多党民主运动(Movement for Multiparty Democracy),后者成为了霸权型政党。该案例将在本文的第四部分中详细讨论。值得注意的是,这一类型中的9个案例都来自于非洲。

非洲国家在从封闭式一党制向霸权型政党体制转变的过程中,大致经历了相似的历史阶段。在二战结束后的去殖民化浪潮中,大多数非洲国家在独立前后都召开了具有基本自由度和公平性的选举来产生领导人。然而在当选之后,许多非洲国家的领导人就以追求民族融合和国家发展为理由,废除了多党选举,建立起了法律上规定的或事实上的一党制政权。*Staffan I. Lindberg, Democracy and Elections in Africa (JHU Press, 2006): 10.组建一党制国家的潮流波及了这一类型中的全部国家,其中最早确立一党制的是塞内加尔(1963年),而最晚的是吉布提(1981年)。

到了20世纪80年代,这些一党制国家所普遍采取的国家主导和高度依赖出口的经济模式陷入了严重的危机中,引发了国内民众的强烈不满。此后发生的苏东剧变使得一党制模式失去了物质援助和意识形态支持的重要来源,而以美国为首的西方国家则加强了在全球范围推广西式民主的力度。*Stephen P. Riley, “Political Adjustment or Domestic Pressure: Democratic Politics and Political Choice in Africa,” Third World Quarterly 13(1992): 542.非洲国家所急需的外来经济援助,越来越频繁地与召开多党选举等改革措施挂钩。*Steven Levitsky, and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War (Cambridge University Press, 2010): 17-8.在这一类型的多数案例中,国际形势的变化为国内反对派和抗议行动提供了强烈的外部刺激。*Michael Bratton, and Nicolas Van de Walle, “Popular Protest and Political Reform in Africa,” Comparative Politics (1992): 419-42.在国内外双重压力下,威权统治者只得宣布推行多党制改革,以谋求在一个更具有竞争性的制度环境下维持一党执政。

以较为典型的喀麦隆为例,该国于1972年确立了人民民主联盟的一党执政制度。20世纪90年代初,经济发展的停滞催生了国内民众对政府的不满,民主运动不断发展。1990年,西部城市巴门达(Bamenda)爆发了大规模的反政府集会,抗议政府逮捕反对派领袖。喀麦隆政府采取了军事镇压的措施,但是在国内和国际社会的谴责压力之下,总统保罗·比亚(Paul Biya)于6月正式宣布将采取多党选举体制。*Milton Krieger, “Cameroon’s Democratic Crossroads, 1990-4,” The Journal of Modern African Studies 32(1994): 605-28.同时,比亚拒绝召开一场全国性的会议来讨论后续将实行的政治制度,这一举动激发了各大城市的罢工运动,使全国经济陷入瘫痪。比亚于是决定加速召开多党选举。1992年3月,人民民主联盟在国民大会选举中以微弱优势获胜,而在同年10月进行的总统选举中,比亚又以40%的简单多数勉强当选。在1997年、2004年和2011年的总统选举中,比亚以压倒性的优势蝉联总统,确立了霸权型政党体制。*Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014 (Washington: CQ Press, 2014): 225.

在第一种起源模式中,塞内加尔的案例具有一定特殊性,因为其霸权型政党体制的出现是与后冷战时期的民主化浪潮无关的。*关于塞内加尔案例的文献,见Lucy Creevey, Paul Ngomo, and Richard Vengroff, “Party Politics and Different Paths to Democratic Transitions a Comparison of Benin and Senegal,” Party Politics 11(2005): 471-93.Babacar Kanté, “Senegal’s Empty Elections,” Journal of Democracy 5(1994): 96-108; Dennis C. Galvan, “Political Turnover and Social Change in Senegal,” Journal of Democracy 12 (2001): 51-62.桑戈尔(Leopold Senghor)及其领导的塞内加尔进步联盟通过赢得殖民地时期的选举而上台执政。塞内加尔正式独立后,进步联盟开始取缔反对党,并在1963年确立了事实上的一党制。然而,1968年在首都达喀尔(Dakar)爆发的大规模游行和罢工活动让执政党意识到了要求改革的强烈呼声。20世纪70年代末,桑戈尔先后授权四个政党合法存在,其中执政的塞内加尔社会党(由进步联盟改名而来)为其中之一。国家法律为每个合法政党指定了一种意识形态,其中社会党信奉的是社会民主主义。在1978年召开的多党选举中,社会党在总统和议会选举中双双获胜,但这仍然标志着塞内加尔政治史上的一个转折点:反对派首次赢得了立法机关中的席位。

虽然在这一类型的案例中,执政党都是在面临一定的内外压力时选择了推行政治改革,但这种压力的强度在各案例中是不同的。在坦桑尼亚和突尼斯,执政党在引入改革时并不存在成型的国内反对势力、游行示威或国际压力,其推行多党选举主要是为了主导改革的内容和速率,保证执政党在未来选举中的优势。比如在坦桑尼亚,虽然国家在20世纪80年代陷入了经济停滞和腐败盛行的状况,但在坦桑尼亚革命党(CCM)的治下,并没有出现有组织的反对势力或社会动员。*Göran Hyden, “Top-Down Democratization in Tanzania,” Journal of Democracy 10(1999): 144.20世纪90年代初,坦桑尼亚的“建国之父”、革命党主席尼雷尔(Julius Nyerere)提醒全党成员,坦桑尼亚不可能置身于当时的民主化浪潮之外。他建议革命党顺应潮流、主动推行多党制改革:“我们面临一个机遇,能够确保改革在规则和民意的指导下进行,以建立真正的民主。此刻,在革命党的领导下,坦桑尼亚可以选择变革、主导变革,而不是被迫改革”。*Mohabe Nyirabu, “The Multiparty Reform Process in Tanzania: The Dominance of the Ruling Party,” African Journal of Political Science 7(2002): 102.

革命党政府响应了这一号召,并在1991年任命了一个特别委员会,专门研究引入多党政治所需的宪法和法律改革。*Göran Hyden, “Top-Down Democratization in Tanzania,” Journal of Democracy 10(1999): 145.该委员会所提出的关于采纳多党体制的建议于1992年2月被正式接受。1995年,在坦桑尼亚35年来进行的首次多党选举中,革命党候选人姆卡帕(Benjamin Mkapa)以接近三分之二的票数当选总统,同时执政党也赢得了议会中超过四分之三的席位。*在突尼斯的案例中,执政党推行改革的主要原因是本·阿里通过非正常手段上台之后,为了获取合法性和争取人心,巩固其权力基础。参见Manochehr Dorraj, “Tunisia’s Troubled Path of Democratization,” Digest of Middle East Studies 7(1998): 13-18; Larbi Sadiki, “Bin Ali’s Tunisia: Democracy by Non-Democratic Means,” British Journal of Middle Eastern Studies 29(2002): 57-78.

2. 民族独立运动中引入的多党选举

在霸权型政党的第二种起源模式中,多党选举是在去殖民化、争取民族独立的过程中被引入的。事实上,这一类型中的4个案例(马来西亚、新加坡、津巴布韦、圭亚那)都是前英国殖民地。二战结束之后,英国基本遵循了和平的去殖民化政策,前提是权力能够顺利被移交给一个稳定的、非共产党领导的本土政权。在多数情况下,殖民当局在移交政权的过程中会先后引入地方和全国性的选举,并逐步增加选举的开放性和竞争性,直到实现立法机关的普选。4个案例中,在过渡性选举中胜选的政党,此后又在选举竞争中持续获胜,而选举的公平性和竞争性也由于执政党对选举的操纵而逐渐降低。

马来西亚执政党“马来民族统一机构(简称巫统,UMNO)”是一个典型的在民族独立过程中逐渐确立起霸权地位的政党。巫统成立于1946年,主要代表在当时的殖民地中占多数的马来人利益。巫统主导的选举联盟在1952年吉隆坡的市级选举中表现强劲,*Chin-Huat Wong, James Chin, and Norani Othman, “Malaysia-Towards a Topology of an Electoral One-Party State,” Democratization 17(2010): 925.并在1955年进行的首次联邦选举中赢得了立法会52席中的51席,初步确立了其一党独大的地位。这次选举的胜利使得巫统能够代表马来西亚殖民地与英国当局进行独立问题的谈判。在1957年马来西亚正式独立后,巫统领导的执政联盟在2008年以前始终保持了立法机关中三分之二以上的多数席位。*Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014 (Washington: CQ Press, 2014): 890.

在这一类型中,霸权型政党最初都是通过基本公平的多党选举上台的,不过在圭亚那一例中,人民全国大会党(PNC)的崛起是和殖民当局的反共倾向分不开的。1953年,当时的英属圭亚那通过新宪法,允许了殖民地的自治地位和全民普选。在同年举行的选举中,争取民族独立的主要力量、信奉马列主义的圭亚那人民进步党(PPP)获得了胜利。出于对人民进步党意识形态倾向的警惕,英国殖民当局以武力介入的方式解散了新一届民选政府,取而代之的是一个过渡性政府。与此同时,人民进步党内的一个温和派别在英国的怂恿下宣布与母党分裂,组建了一个新的政党,即人民全国大会党。该党在1961年的大选中以微弱优势败给了人民进步党,随后便组织了民众游行和罢工活动,抗议有利于人民进步党的选举制度。在社会动乱和英美压力面前,人民进步党被迫同意采用比例代表制,而人民全国大会党则利用选举制度的改变在1964年的大选中上台执政,开启了对圭亚那的长期统治。*Matthias Trefs, “Guyana,” Elections in the Americas. A Data Handbook 1(2005).

3. 军人政府推行的政治改革

通向霸权型政党体制的第三种路径是军人政府推行的自由化改革。军人通过政变上台执政是发展中国家的常见现象,但和一党制或君主制相比,军人政府是一种较不稳定的威权形式。*Barbara Geddes, Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics, Analytical Perspectives on Politics (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003): 82-5.职业军人一般都看重军队内部的团结和纪律,当军人政府内部由于政策分歧或权力竞争而出现分裂时,大部分高级将领倾向于还政于文官政府,以维护军队的凝聚力。而且在后冷战时期,军人政权被普遍视为缺乏合法性、非正常的一种统治方式,这也使得它在国内外压力面前显得尤为脆弱。因此,军人在夺权之后,经常会作出在紧急状态结束后尽快归政于民的承诺。

样本中共有3个案例属于这一类型(冈比亚、尼日利亚和巴拉圭)。*关于尼日利亚的案例,参见Peter Lewis, “Nigeria: An End to the Permanent Transition?” Journal of Democracy 10(1999): 141-56. Peter Lewis, “Nigeria: Lections in a Ragile Egime” Journal of Democracy 14(2003): 131-44。关于巴拉圭的案例,参见Riordan Roett, “Paraguay after Stroessner,” Foreign Affairs 68(1989): 124-42; Peter. Lambert, “A Decade of Electoral Democracy: Continuity, Change and Crisis in Paraguay,” Bulletin of Latin American Research 19(2000): 379-96.在冈比亚一例中,贾梅将军(Yahya Jammeh)在1994年发动军事政变,推翻了当时在非洲持续时间最长的多党民主体制。在生活水平长期停滞不前的冈比亚,不少民众对贾梅的政变表示欢迎,*Carlene J. Edie, “Democracy in the Gambia: Past, Present and Prospects for the Future,” Africa Development 25(2000): 179-82.但西方国家施加的制裁措施很快让贾梅政府陷入了经济危机。为了重新获得西方的援助,贾梅将军被迫宣布了一个还政于文官政府、重建多党体制的两年时间表。*Abdoulaye Saine, “Post-Coup Politics in the Gambia,” Journal of Democracy 13(2002): 168.为了准备1996年的总统选举,贾梅和身边一群支持者辞去了军队职务,组建了一个新的政党——爱国调整与建设联盟(APRC)。正如人们预料的那样,贾梅引入多党选举并不是真的打算放弃权力,而是要通过看似民主的程序为其统治增加合法性。在接下来进行的四次总统选举中,贾梅及其政党在一片控诉选举舞弊的声音中获胜,直到2017年反对派赢得选举,贾梅在国际社会的压力下被迫交出政权。*Carlene J. Edie, “Democracy in the Gambia: Past, Present and Prospects for the Future,” Africa Development 25(2000): 161-98.

4. 内战终结后的政治安排

在最后一种类型的案例中,参与内战的各方达成某种政治安排,约定在战后建立多党选举体制,而后选举政治逐渐被一股政治力量控制,形成了霸权型政党体制。这一类型的四个国家(包含埃塞俄比亚、乍得、柬埔寨和墨西哥)在历史上都经历了旷日持久的国内战争,参战的各方有着复杂的意识形态、族群或地域背景。除了墨西哥一例外,其他三国从内战向和平谈判的过渡都受到了西方国家外交干预或斡旋的影响,然而这种国际压力最后都没能避免一党独大局面的出现。

在4个案例中,最终成为霸权型政党的政治力量,其在内战结束时的实力和支持基础都存在很大差异。在埃塞俄比亚和乍得,一个政治集团在内战中已经取得了压倒性的军事优势,只是在国际压力之下不得不将其他参战方容纳到战后的政治安排中。在柬埔寨,内战陷入相持不下的局面,霸权型政党的前身只是僵局中的一方,所以必须在相对平等的基础上与其他各方展开和平谈判。在墨西哥一例中,具有远见卓识的政治家将内战中活跃的各支政治力量整合起来,成为了霸权型政党的雏形。

以柬埔寨为例。*关于埃塞俄比亚的案例,参见John W. Harbeson, “Ethiopia’s Extended Transition,” Journal of Democracy 16(2005): 144-58。关于墨西哥的案例,参见Beatriz Magaloni, Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and Its Demise in Mexico, Cambridge Studies in Comparative Politics (New York: Cambridge University Press, 2006)。1975年,极左的政治组织红色高棉夺取了柬埔寨政权,此后不久,越南在反对红色高棉武装力量的支持下入侵了柬埔寨。越南支持的武装很快攻下了柬埔寨首都金边,推翻了红色高棉政权。新成立的亲越政府(1989年以前称柬埔寨人民共和国,此后改名为柬埔寨国)继续与敌对武装进行斗争,后者包括了红色高棉的残余势力和亲西哈努克国王的武装。*Aurel Croissant, “The Perils and Promises of Democratization through United Nations Transitional Authority-Lessons from Cambodia and East Timor,” Democratisation 15(2008): 653.冷战结束后,内战各方所得到的大国支援减少,持续作战的能力大为下降。在联合国的调停下,各方开启了旨在结束内战、建立民主政府的谈判,并在1991年10月签署了和平协定。*Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014 (Washington: CQ Press, 2014): 218.柬埔寨人民共和国时期的执政党人民党(前身为人民革命党)虽然在1993年的第一次多党选举中败北,但在随后的各次柬埔寨大选中都获得了胜利,建立起了一个霸权型政党体制。

四、 封闭式一党制的历史遗产

霸权型政党体制的不同起源模式,是否对这种体制形成之后的政治稳定性有着系统性的影响?本文给出的答案是肯定的,并将从一个方面着重论述这种影响,即在同等条件下,从长期的封闭式一党制转变而来的霸权型政党体制具有更强的稳定性。这是因为,在封闭式一党制下,执政党有着充裕的时间和空间建设扎根于社会之中的基层动员组织,并且巩固政党对国家公共资源的控制。开始实行多党竞争选举之后,在封闭式时期所形成的组织能力为执政党笼络社会团体、动员选民支持提供了现成的制度基础。*Michael Wahman, “Democratization and Electoral Turnovers in Sub-Saharan Africa and Beyond,” Democratization 21(2014): 220-43; Yonatan L. Morse, “From Single-Party to Electoral Authoritarian Regimes: The Institutional Origins of Competitiveness in Post-Cold War Africa,” Comparative Politics 48(2015): 126-51.同时,执政党对于官僚集团、国有企业、官营媒体和国家预算的持续控制也使得反对党在选举竞争中处于明显的劣势地位。*Kenneth F. Greene, Why Dominant Parties Lose: Mexico’s Democratization in Comparative Perspective (Cambridge University Press, 2007).相反,那些在引入多党选举后上台执政的霸权型政党,必须在应付选举竞争的同时进行政党组织建设和控制国家资源。此时,短期的选举考虑和来自反对党、民间团体和国际社会的批评,将使执政党追求这一对目标面临更大的挑战。

对不同起源模式的霸权型政党体制的存活率进行一个简单的比较,能够为上述论点提供一定的支持。在从封闭式一党制过渡而来的8个案例中,25%的案例(塞内加尔和突尼斯)经历了霸权型政党体制的崩溃;而在其余的13个案例中,体制崩溃的比例达到了46%(冈比亚、尼日利亚、赞比亚、墨西哥、圭亚那、巴拉圭)。

当然,受样本中观察值数量所限,这样简单的数值比较并不具备统计学上的意义。为了更好地说明封闭式一党制的历史经历所带来的长期影响,我们将使用结构化且聚焦的案例比较方法(structured, focused comparison),所比较的三个案例是:坦桑尼亚革命党、赞比亚多党民主运动和圭亚那的人民全国大会党。案例比较的结构性体现在:在收集案例的历史材料时,目的都是为了回答同一个研究问题,即封闭式一党制经历是否对多党制下执政党的存活产生了系统性的影响。比较分析的聚焦性体现在:威权稳定性的其他决定性因素(如经济发展水平、文化和族群多样性)被视作控制变量,只有在它们影响了研究假设中的主要因果关系时才会论及。

为了更好地服务于分析的目的,本文在案例选择时做了如下的考虑:首先,坦桑尼亚和赞比亚两个案例可被视作一组“带控制的比较(controlled comparison)”,这是由于二者在殖民地背景、地理位置和经济发展程度上都较为相似。作为位于非洲东部的两个相邻国家,坦桑尼亚和赞比亚过去都是英国殖民地,也都在20世纪60年代取得了独立地位。根据国际货币基金组织2014年的《世界经济展望》报告,坦桑尼亚的人均GDP为2667美元(购买力平价),排名世界第155位,而赞比亚的人均GDP为4064美元,排在世界第140位。两国的族群和部落成分都高度复杂:坦桑尼亚人口主要为班图尼格罗人,此外还有相当数量的亚裔、欧洲裔和阿拉伯人口;赞比亚人口的绝大多数也属于班图人的各部落,此外还有少数的白人和亚裔。*Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014 (Washington: CQ Press, 2014).

对本研究而言,这两个案例之间最重要的差别是,坦桑尼亚的霸权型政党在历史上曾经在封闭式一党制下统治过近三十年的时间,而赞比亚的霸权型政党是通过赢得1991年该国首次多党选举而上台的。到写作本文时为止,坦桑尼亚革命党赢得了多党制改革后的历次选举,目前仍然是坦桑尼亚的执政党,而赞比亚的多党民主运动则在执政近20年后于2010年被反对党在大选中击败,黯然下台。

在第三个案例中,圭亚那的人民全国大会党最终也因选举败北而失去执政地位。选取这一案例主要是为了考虑另外两种可能的解释:第一种解释认为,上述论点仅适用于撒哈拉以南非洲,毕竟坦桑尼亚和赞比亚都处于这一地区。如果圭亚那的历史发展也符合理论预测,则显示这一论点也能适用于其他区域。第二种可能的解释是,霸权型政党的韧性取决于政党自身的历史长短,赞比亚的多党民主运动由于是新生的政党,因此其霸权地位难以维持。在圭亚那一例中,人民全国大会党是一个在争取国家独立时期就组建的老党,其在1992年的下台说明,霸权型政党的韧性主要不取决于组党时间的长短,而在于它是否在封闭式一党制时期积累下了基层政党组织和对国家资源的控制。

1. 封闭式一党制在坦桑尼亚的长期影响

在领导坦桑尼亚获得民族独立之后,坦桑尼亚革命党*1964年,两个前英国殖民地坦噶尼喀和桑给巴尔宣布合并,组成坦桑尼亚联合共和国。1977年,两个地区的执政党也进行了合并,组成坦桑尼亚革命党。为叙述简便,本文将1977年之前坦噶尼喀的执政党和此后坦桑尼亚的执政党统称为革命党。迅速建立起了一党制政体,并在1975年的宪法中确定了政党凌驾于国家之上的地位。为了保持对民众的动员能力和贯彻执政党的社会主义政策,革命党不遗余力地建立起了一系列扎根于各行业和地区的基层组织。革命党在每一个城区、村庄和50人以上的工作单位都组建了党支部,在每一个支部内,每十户人家配置一个党小组(party cell)。这些为数众多的党小组成了革命党向基层传达政令、招募干部和监控民众行为的主要工具。同时,为确保执政党对国家机构的控制,各级行政单位的党政领导人进行了合并。*Yonatan Lev, “Party Matters: The Institutional Origins of Competitiveness and Hegemony in Post Cold War Africa,” Dissertation, Georgetown University (2013): 91-2.革命党还创建了大量隶属于本党的群众组织,以预防不同的社会团体对一党制构成有组织的挑战。*“Party Matters: The Institutional Origins of Competitiveness and Hegemony in Post Cold War Africa,” Dissertation, Georgetown University (2013):96.比如,1964年通过的工会法事实上禁止了除官方工会之外的工人组织,只有官方工会才能代表工人利益。*Richard L. Whitehead, “Single-Party Rule in a Multiparty Age: Tanzania in Comparative Perspective,” Dissertation, Temple University (2009):154.

在巩固一党体制的同时,革命党在坦桑尼亚推行了名为“乌贾玛”的社会主义政策,其着重点是实现经济上的自给自足和农村的发展。在这一政策指导下,国家开始对经济实行全面控制,几乎全部私营的制造业企业和银行都被收归国有,仅存的私营行业也受到官僚机构的严格监管。*Richard L. Whitehead, “Single-Party Rule in a Multiparty Age: Tanzania in Comparative Perspective,” Dissertation, Temple University (2009):187.国有化所产生的财政收入被用于资助革命党各职能部门和社会团体的发展,确保革命党能将社会上的优秀人才招纳进体制之中。*Yonatan Lev, “Party Matters: The Institutional Origins of Competitiveness and Hegemony in Post Cold War Africa,” Dissertation, Georgetown University (2013): 91.

从20世纪80年代开始,坦桑尼亚为了应对日益严重的经济危机,对原有的社会主义经济体制进行了自由化改革,并在20世纪90年代初开始实行多党制。然而,革命党所建立起的基层组织和对国家资源的操控使它在与反对党竞争时享有关键性的优势。首先,虽然改革使得革命党在国家机构和国有企业中的党支部被废除,但延伸到基层社区的支部以及十户一组的党小组依然存在,并且还新增了用于选举动员的“革命党斗士(party militants)”。在多党竞争时期,革命党的支部和党小组系统依然是人们日常生活中一个重要的存在,并且在选举时发挥注册选民和组织集会的功能。

尽管坦桑尼亚的政治改革包括了划分党政界限的措施,但国家资源还是经常性地被用作革命党的选举用途。在制定国家预算时,有证据显示革命党会“奖赏”上一次选举中大比例支持执政党的选区。*Laura “The Politics of Government Expenditures in Tanzania, 1999-2007,” African Studies Review 54(2011): 33-57.此外,一些国家所有的设施如体育场在改革后成为了革命党的党产,革命党可以在这些地方进行竞选活动,而反对党则被迫在一些临时设施中召开集会。最后,虽然反对党在获取竞选资金和媒体曝光方面有所改善,但和革命党相比仍然处于明显的劣势地位,更增加了其胜选的难度。*“Party Matters: The Institutional Origins of Competitiveness and Hegemony in Post Cold War Africa,” Dissertation, Georgetown University (2013):181-5.

显然,坦桑尼亚革命党在执政前三十年时间的努力经营,使得政党与社会基层的联系高度制度化,也给看似中立的国家资源打上了政党的烙印。此外,在理解多党制下革命党的强势地位时,还应考虑革命党长期奉行的普遍主义和平等主义的社会政策。与多数的非洲执政党不同,革命党的统治基础不限于某一个特定的部落或族群,而是通过惠及全民的教育和医疗政策实现族群和地区之间的平等。在语言和文化政策上,革命党也特别强调统一国家认同的塑造。*Richard L. Whitehead, “Single-Party Rule in a Multiparty Age: Tanzania in Comparative Perspective,” Dissertation, Temple University (2009):339-40.由于社会上不存在明显的族群或阶级裂痕,反对党无法在社会中寻找到一个天然的支持者群体。可以设想,如果革命党在执政伊始就必须面临激烈的选举竞争,那么短期的选举考量很可能使得它无法推行这样普遍性和平等主义的政策。

2. 备受束缚的赞比亚霸权型政党

赞比亚于1972年成为一党制国家。1991年,当时的执政党“联合民族独立党(UNIP)”在国内民众和国际组织的双重压力下,恢复了多党选举体制。*Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014 (Washington: CQ Press, 2014): 1611.在当年进行的大选中,一个新组建的政党“多党民主运动(MMD,以下使用英文缩写)”在广泛的社会支持下击败了执政党。然而一旦上台执政,MMD很快变成了一个依靠威权手段阻止权力更迭的霸权型政党,其垄断地位直到2011年才被推翻。

赞比亚的霸权型政党体制一共只经历了5次大选,这和MMD从未在一党制下积累执政优势有密切的关系。在联合民族独立党执政期间,反对派的行动受到残酷的镇压。因此,当MMD被匆忙组建起来参与选举争夺时,它并没有成型的政党组织能够被用作动员民众和攫取社会资源。MMD之所以能获得1991年大选的胜利,主要是依赖政党之外的工会动员能力和个别领袖的私人社会关系。*Dan, “Zambia: Dominance Won and Lost,” Renske Doorenspleet and Lia Nijzink Party Systems and Democracy in Africa (2014): 153.

MMD上台执政后,政党主要领导人担心强有力的政党组织会威胁到他们自身的权力基础,因此并没有积极地构建政党的组织网络,与社会团体形成制度性的联系。MMD的议员们主要通过个人积累的财富和人脉关系来争取选票,而政党组织却缺乏必要的资金和人力资源。*“Zambia: Dominance Won and Lost,” Party Systems and Democracy in Africa (2014): 154.而且,MMD在国外援助组织的支持下,承诺实行私有化和贸易自由化的经济改革措施,这使得MMD失去了曾为其胜选起到关键作用的工会组织的支持。*Lise, “Institutionalizing the Pro-Democracy Movements: The Case of Zambia’s Movement for Multiparty Democracy,” Democratization 18(2011): 1117.MMD逐渐脱离了国内的主要利益集团,与许多其他非洲地区的新兴政党一样,变成了个别政客的选举工具,既缺乏系统的执政纲领,也没有稳定的社会根基。

MMD奉行的新自由主义政策和党政分离的原则也限制了它获取国家资源的能力。在MMD领导下,赞比亚实行了市场经济改革,减少了对经济活动的干预,将大型国有企业私有化。这些改革措施瓦解了联合民族独立党时期建立起来的干预性国家,大大削弱了执政党向关键支持群体输送利益的能力。一位研究者做出了这样的评论:“MMD的公共政策切断了它任意获取国家资源的能力,也让政府的腐败行为很容易就被曝光和惩罚,因此,MMD可以用来维持其强势地位的手段受到了限制。”*“Zambia: Dominance Won and Lost,” Party Systems and Democracy in Africa (2014): 154.

由于缺乏能联系和笼络社会团体的政党组织,MMD不得不采取一些赤裸裸的专制手段来维持政权,如禁止特定的反对党领袖参选、骚扰打击记者、选举舞弊等。*Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014 (Washington: CQ Press, 2014): 1611.与坦桑尼亚相比,赞比亚的选举过程中充斥着暴力镇压和舞弊行为,而反对党与公民团体对政府的激烈批评进一步说明,MMD对于全国的政治话语体系已经失去控制。在2001年的总统选举中以微弱的优势涉险过关后,MMD逐渐将关注重点转向了农村地区,用分配一些具体的物质利益(自行车、道路维修等)来换取贫穷选民的支持。反对党则开始利用MMD日益狭窄的选民支持基础,通过电视等大众传媒手段去争取那些改革中利益受损的城市选民的支持。*Paget, “Zambia: Dominance Won and Lost,” Renske Doorenspleet and Lia Nijzink, Party Systems and Democracy in Africa (2014): 162-3.2011年,反对党爱国阵线的候选人迈克尔·萨塔在总统选举中成功当选,结束了赞比亚持续二十年的霸权型政党体制。

坦桑尼亚革命党利用一党制提供的政治空间对社会和国家机关进行了充分的渗透。相比之下,当MMD上台执政时,多党体制的合法性在赞比亚已经被广泛接受,而国内的反对势力在国际社会的支持下也可以对MMD滥用权力的行为进行监督和抗议。在这种情况下,MMD要想进行类似渗透的努力必然受到更多的束缚。与MMD面临类似局面的霸权型政党还有冈比亚的爱国调整与建设联盟、尼日利亚的人民民主党以及巴拉圭的红党。

3. 圭亚那人民全国大会党的兴衰

坦桑尼亚革命党的前身于1954年成立,是争取民族独立的主要力量;赞比亚的MMD则是1990年组建的新党。那么,革命党的威权韧性是否只是由于建党时间更长呢?对圭亚那案例的简要分析有助于说明,维持霸权型政党体制的关键不在于建党时间本身,而在于封闭式一党制的历史遗产。

上文已经交代,人民全国大会党(PNC,以下使用英文缩写)是从圭亚那民族独立运动的领导者——圭亚那人民进步党(PPP)中分裂出来的。PPP的分裂根源于圭亚那社会中的二元族群结构:在漫长的殖民过程中,非洲黑奴和印度人先后被带到圭亚那充当劳工,其中非洲后裔主要生活在城市,而人数较多的印度后裔则主要生活在农村。为了分化信仰马列主义的PPP,英国殖民当局唆使主要受非洲裔居民支持的PNC从母党分离,独立建党。通过军事干涉和挑唆社会暴力等方式,西方国家确保了意识形态较温和的PNC成为了圭亚那独立时的执政党,而PPP则沦为反对党。

独立之后,PNC也开始构建对安全部队、选举委员会等关键国家机关的控制。1973年,PNC宣布了“政党至上”的原则,规定PNC的地位高于各种国家机构,而且是制定国家大政方针的核心组织。*Ivelaw L Griffith, “The Military and the Politics of Change in Guyana,” Journal of Interamerican Studies and World Affairs 33(1991): 145.为了确保对国民经济的控制,PNC政府将圭亚那的两个支柱产业铝土矿和蔗糖收归国有。对国有企业和公务员系统的控制大大增强了PNC向支持者分配物质利益和惩罚反对派的能力。*Chaitram, “Re-Democratization in Guyana and Suriname: Critical Comparisons,” European Review of Latin American and Caribbean Studies 84(2008): 75.

尽管PNC极力地强化对国家机构和国民经济的控制,但它一直未能完全废除多党选举,建立起一个封闭式的一党制政体。这一事实对于PNC巩固自身霸权地位的努力造成了两个重要后果:首先,争取选票的客观需要使得PNC采取了煽动非洲裔和印度裔之间族群矛盾的策略,因此其支持群体未能扩大到非洲裔选民以外的人群。不同于坦桑尼亚革命党,PNC从未能利用封闭式政体提供的垄断地位来弥合族群之间的矛盾,以公平的社会政策构建一个跨族群联盟。为了巩固票仓,PNC的基层干部在招募党员时经常以族群内的团结和忠诚作为宣传口号。*Ralph R “Elections and Political Campaigns in a Racially Bifurcated State: The Case of Guyana,” Journal of Interamerican Studies and World Affairs 14(1972): 293; Nigel Westmaas, “1968 and the Social and Political Foundations and Impact of the New Politics in Guyana,” Caribbean Studies 37(2009): 119.在PNC执政期间的历次选举中,选民几乎完全是按照自己的族群身份进行投票,选票结果成了族群人口分布的调查。第二,PNC对于圭亚那社会中有组织的利益集团的控制始终是不完全的,特别是针对在国家争取独立过程中起到关键作用的劳工组织。由于历史上形成的各族群在地理上和职业上的分布规律,农业劳动者及其工会始终处在反对党PPP的控制之下,*Percy C. Hintzen, and Ralph R Premdas, “Guyana: Coercion and Control in Political Change,” Journal of Interamerican Studies and World Affairs 24(1982): 350.全国最大的蔗糖业工会在PPP的领导下经常性地组织罢工活动。*Chaitram “Re-Democratization in Guyana and Suriname: Critical Comparisons,” European Review of Latin American and Caribbean Studies 84 (2008): 75.

20世纪70年代末期,圭亚那的社会主义经济模式遭遇到了严重的危机,政府债台高筑,经济总量锐减。在此背景下,PNC以族群划线的支持者结构以及反对党活动的持续对霸权型政党体制构成了巨大的挑战。反对党组织的罢工和示威游行的发生频率不断增加,而生活水平的下降使许多PNC的支持者也加入到集体行动中。*“Re-Democratization in Guyana and Suriname: Critical Comparisons,” European Review of Latin American and Caribbean Studies 84(2008): 76-7; Percy C. Hintzen, and Ralph R Premdas, “Guyana: Coercion and Control in Political Change,” Journal of Interamerican Studies and World Affairs 24(1982): 347-8.国内要求进行更公正选举的呼声高涨,加之国际气候的变化,迫使PNC政权开始进行一系列的经济和政治改革,这些改革措施进一步弱化了执政党的资源优势和对国家机构的控制。政府停止了对反对党领袖的迫害,取消了新闻报道限制,不再使用政府资金支持PNC的政党活动,反对党于是能够与PNC进行较为公平的选举较量。*Ivelaw L Griffith, “The Military and the Politics of Change in Guyana,” Journal of Interamerican Studies and World Affairs 33(1991): 270-1.在1992年进行的由美国卡特中心监督的选举中,PNC终于败给了自己的老对手PPP,失去了执政地位。

五、 结 语

霸权型政党体制是威权政体中的一种重要类型,现有文献对于这种体制的历史起源探讨有限。鉴于此,基于对当代21个相关案例的比较,本文为它们的起源模式做了一个类型学的分析。根据之前存在的政体类型以及导致第一次多党选举召开的政治形势,文章揭示了催生霸权型政党体制的若干历史趋势和结构性因素。诚然,冷战结束后许多威权国家在国际压力下推行了自由化改革,但改革的背景却是多样的,包括了长期的一党统治、一段时间的军人独裁、内战的终结等。除了冷战结束这一事件外,去殖民化和社会革命等历史进程也对霸权型政党体制的出现产生了深远影响。

霸权型政党体制的发展轨迹固然受到许多因素的制约,但历史起源模式对于体制稳定性的影响是不能忽略的。经过对所选三个案例的结构化比较,我们发现封闭式一党制时期政党积累下的社会动员组织和对公共资源的控制,在多党制时期会成为巩固霸权地位的重要遗产。当然,一旦转型到多党体制后,这些遗产会遭遇到反对党的批评和争夺,执政党的组织和资源优势能否继续维持也取决于其他因素。重点在于,如果执政党缺少了这些遗产,那么它在多党竞争的环境下想要从头建立组织和资源优势,无疑要面临更严峻的挑战。

本文的案例比较是对所提出理论的可行性探测(plausibility probe),而非系统性的检验。在这里所提供的初步证据的基础上,未来的研究可以对封闭式一党制的长期影响做更深入的实证分析。此外,研究者还可以从其他角度来探讨起源模式对霸权型政党体制的影响。比如,一党制下积累的优势在引入多党选举的初期阶段是至关重要的,但随着霸权型政党在位时间的延续,历史遗产的作用可能逐渐减弱。新加坡的人民行动党和墨西哥的制度革命党都没有在封闭式体制下的统治的经历,但它们一党独大的时间跨越数十载,因此有足够的政治空间来确立组织和资源优势。案例分析显示,正是那些高度重视党的组织建设,党对社会有稳定、深入的渗透和动员机制的政党,能够更好地延续霸权型政党体制。因此,政党自身的发展模式与霸权型政党体制形成的历史环境之间的关系,还有待进行更加透彻的研究。再比如,从军人政权转变而来的霸权型政党所面对的特殊挑战,也是值得研究的。事实上,这一类型中的三个案例(冈比亚、尼日利亚和巴拉圭)都已经经历了霸权型政党落选下台的事件。总而言之,霸权型政党体制的出现是一个复杂而多样的历史现象,不能加以笼统的概括;在分析威权体制中的这个子类型时,必须充分考察体制的起源模式如何影响了政治发展的轨迹。