基于“三有”课堂导向的课程建设与实践研究

——以医学影像信息技术课程为例

2018-01-12杨德武

杨德武

(北京卫生职业学院,北京 100054)

1 课题研究背景

医学影像信息技术是我院医学影像技术专业的核心课程,主要教授医院放射科信息化平台PACS系统的使用和图像处理技术的临床应用。2016年以来,我院医学技术系4位专业教师、3位实验教师和医院两位专家共同组成课题小组,依托中华医学会、北京市职业技术教育学会和学院课题研究平台,分别开展了课程内容调整、教学模式改革、教材编写、实训条件改善和评价体系建设等内容的研究工作。同时,医学影像实训中心完成了数字化影像设备和影像工作站PACS系统的建设工作,为本门课程的实践研究奠定了基础。

2 “三有”课堂的建设及实践

2.1 选取“有用”的教学内容,设计职业化实施方案

2.1.1 开展行业调研,第一次开发教学内容 根据课程建设需要,围绕课程内容,走访调研北京市二级甲等以上医院放射科专家五十余位,访谈行业专家9位,并在全国医学影像专业高校教育研讨会交流探讨的基础上,对原有知识内容、结构进行调整,删减了部分设备结构和处理算法内容,调整了图像处理技术内容,增加了放射科登记、打印、三维重建等内容。

2.1.2 依据职业岗位要求,第二次开发教学项目 在重新设计并完善教学内容的基础上,依据职业岗位要求,将所需知识、技能、职业素质融入具体的工作岗位,按照工作岗位重新规划教学内容,设计工作环境,完成教学内容的二次开发,共设计3个模块和18个工作项目,将整门课程的逻辑性知识框架重新整合为过程性技能框架。

2.1.3 基于工作导向,第三次开发职业化课堂 学生对职业岗位的具体工作内容具有较高的学习兴趣,乐于动手操作,因此职业化的教学内容更符合职业教育特色、符合学生实际。为保障教学内容的职业化特征,根据不同的临床案例,设计了26个临床工作教学环境,同时制作20套标准化图像。教学环境根据具体工作岗位需要,在医学影像实训中心设置病人模型(检查单、图像、数据信息)、影像检查室、图像工作站、打印室等,包括放射科常规检查的头、胸、腹、四肢等部位的投照、平扫、增强、核磁和超声等不同病人模型,并根据工作内容处理不同规格的标准化图像。课堂内容设计与工作岗位的具体工作内容保持高度一致,体现了课堂的职业化特征,更能体现教学内容的实用性。

2.2 探索“有趣”的教学方法,突出学生的“自我实现”过程

2.2.1 “有趣”的设计要点(1)临床案例使学生乐于听。课前学习和课堂导入是一堂课的起点及关键,在一定程度上决定着学生的学习兴趣,同时课前学习和课堂导入的有效衔接以及选用简单易懂的临床常见案例,是增强课前学习效果和激发学生学习兴趣的保障。因此在很多项目训练中,课前学习内容就是组织学生根据教学需要整理一个放射科的检查案例,这样学生更有亲切感和成就感,喜欢在课堂上聆听教师对案例的讲解。

(2)信息化教学手段使学生乐于看。本课程的技能操作内容比重较大,因此我们制作了部分教学微课,包括临床案例和操作演示、学生(错误)操作3个方面,课前临床案例的学习,使学生认识到教学内容的重要性;课中操作演示突出教学重点、突破教学难点;课后学生操作的交流探讨,有利于巩固学生的学习效果。同时在课堂上我们通过PACS系统和课堂控制软件实时监控学生操作过程,提高学生学习积极性[1]。

(3)职业工作使学生乐于做。基于学情特点,体现职业教育特色,本门课程的所有教学内容、呈现形式、实施过程、评价方式都与职业岗位工作保持一致,因此学生对项目训练有较高的学习兴趣。

(4)探究式学习使学生乐于想。根据项目训练的知识、技能要求和学生认知水平,在课程所有项目的不同训练环节设置了探究式学习内容,以此培养学生的思考、探究、沟通能力和学习兴趣。探究式学习内容来源于临床工作实际,直接影响项目训练质量和效果,在教师主导下,学生开展小组讨论分析,进一步激发学习兴趣。

(5)多元评价使学生乐于说。本节课评价的内容包括课前、课中和课后三部分,评价形式多样,例如组织学生汇报课前学习情况、案例分析情况、理论学习情况、项目训练情况、小组学习情况等,人人都有机会分享学习成果,对基础好的学生能起到示范作用,对基础不好的学生也是一种鼓励。

2.2.2 突出学生的“自我实现”听、看、做、想、说的学习过程对学生来讲,是难度逐步提升的一个过程,也是一个从被动学习到主动学习的过渡,因此本课程设计突出对学生“自我实现”的过程,有助于提高学生学习兴趣。

同时,在项目训练环节设计上也探索了一种渐进式的“自我实现”模式,在训练过程中,首先通过信息化手段引导学生积极参与学习;其次通过项目训练使学生喜欢开展岗位工作;再次通过探究式学习使学生喜欢探究临床实际问题;最后通过课后拓展训练使学生喜欢应用所学知识解决问题。在整个过程中,学生的自我效能感逐步提升,更有利于学习兴趣的保持。

2.3 完善“有效”的评价体系,增强教学效果的可持续性

(1)“有效”课堂首先要体现在教学目标的完成上,是教学的最终落脚点。“有用”的教学内容,“有趣”的教学方法,如果没有“有效”作为保障,那课堂教学就失去了意义。为检测课堂的有效性,本门课程采用了多元化评价方法,例如在放射科登记项目实施过程中,首先针对接诊流程、病人服务等内容开展教师评价,有效引导学生的学习过程,同时针对登记条目、分诊演示进行学生评价,有效促进学生自我监督和提高协作意识[2]。在课前学习过程中,针对检查单查询及制作检查案例的学习总结和测试,通过思维训练系统、网络软件开展评价,有效保障学习效果评估的客观性[3]。在课后拓展阶段,组织学生制作胸部DR检查的操作演示视频,由课题小组进行行业评价,有效保障学习效果评估的可信度。

多元有效的评价手段是课堂教学效果的保障,通过效果评估,及时掌握学生学习情况并调整教学策略,指导课后辅导及第二课堂活动的开展,对学生起到督促和指导作用[4]。

(2)有效的教学设计不仅体现在课程学习效果上,还应该是一种可持续性的应用模式。在医学影像信息技术课程中,除部分内容外(例如理论课、复习课、考试课等),85%以上的内容都进行了基于工作过程的项目化教学改革。经过教学实践,教学内容、教学方法对整门课程都能体现“有效”,对学生的连续性学习训练也能体现“有效”。

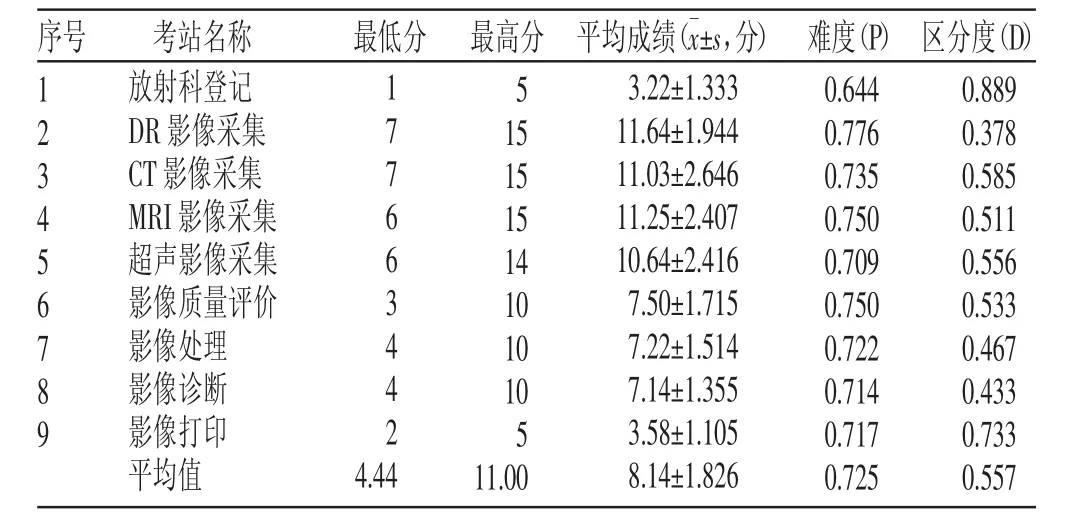

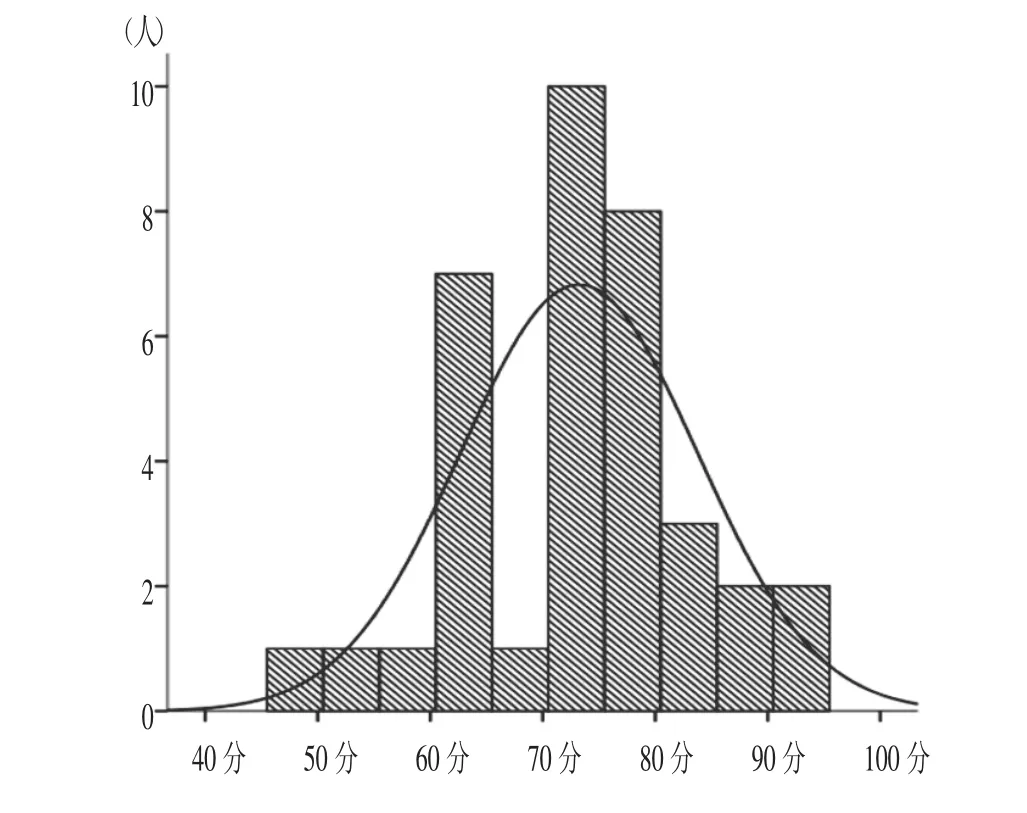

课程的“有效”评价是通过四阶段实操考核分析进行的,考核成绩见表1、图1。通过分析,学生的综合成绩呈正态分布,难度合适,区分度有效,与职业资格考试的标准实践考核成绩相比,一致性好、可信度高。利用积差相关法求效标效度(Pearson法),相关系数为0.953,P=0.000,为高度相关,因此本门课程的考核方式是“有效”的。

其次,组织二十余位放射科专家对OSCE考核内容、知识技能比例、考核方式、评价标准进行论证分析,专家一致肯定OSCE考核体系在测试医学影像技术专业能力方面的科学性和适用性。

表1 OSCE考站成绩分析

图1 OSCE成绩分布

3 结语

课题组将根据前期“三有”课堂建设情况,与医学影像技术专业课程建设团队和行业专家一起,不断完善教学内容,改进教学方法,拓宽学习渠道,积极将医学影像信息技术建成“有用、有趣、有效”的“三有”课堂。同时,考虑到前期工作中存在的问题,重点在以下三方面调整和完善:“有用”的内容建设应在充分考虑不同学制学生差异性基础上再进一步完善;“有趣”的信息化手段建设力度需要加大;“有效”的课程评价体系需要进行科学调整,在行业内进一步论证和完善。

[1]李浩,李睿,袁远,等.PACS系统在现代医学影像学教学中的应用优势[J].实用放射学杂志,2014(4):697-698.

[2]马盼,马肖容,王玲珠,等.OSCE中标准化病人的培训管理和实践[J].中华医学教育探索杂志,2014,13(4):370-372.

[3]胡增青.护理标准化病例教学法在护理学基础教学中的应用效果[J].卫生职业教育,2014,32(19):65-67.

[4]严方.高职项目化课程教学有效项目管理四要素[J].教育与职业,2014(20):140-141.