从平衡到兼容:以错案为视角看刑事诉讼运行模式的更迭*

2017-12-28陶焜炜

陶焜炜

(福建师范大学法学院,福建 福州 350108)

从平衡到兼容:以错案为视角看刑事诉讼运行模式的更迭*

陶焜炜

(福建师范大学法学院,福建 福州 350108)

当前,错案的频发逐步成为损害司法公信力并继而影响社会治理成效的一项关键性问题,且伴随着快速增长的认知需求与缓慢提升的认知能力之间的失衡性矛盾而日显突出。面对以错案发生为可能的直观结果,以诉讼认知与犯罪嫌疑人、被告人个体权利保障之间的对立冲突为突出表现形式的刑事诉讼程序,仅以价值平衡作为缓解矛盾的手段似不具有可行性,而通过对其常态化运行图式的剖析后发现,行政权、司法权与个体权利三者之间的不当配比与作用方式所产生的畸态平衡是导致问题产生的实质原因。因而,刑事诉讼全新图式的探索性描绘须以认知与权利保障之间的价值兼容为理念,以三权之间的适当配置与恰当作用为目标,以期通过实现新平衡作为遏制错案发生的有效路径。

错案;认知;个体权利;平衡;兼容

提升司法机关认知的准确性,降低错案的发生率已不仅是刑事司法证明领域中的核心问题,而且已逐步上升为现代社会治理所欲达成的一项重要长远目标。长期以来,错案的发生往往伴随着犯罪嫌疑人、被告人的个体权利受损而展现在世人面前,在某种程度上已在刑事司法证明的认知目标与实质结论之间产生了明显的裂痕*对司法证明的目标大而泛地理解,便是在犯罪嫌疑人、被告人人权获得保障的限度内发现案件事实,再不济也是在部分牺牲前者的情况下实现后者,而问题却是牺牲前者也往往无法实现后者,从而在目标与结论之间产生张力。,继而出现了那种程序正义与实质正义双双沦落的不良局面。为此,学界对错案成因及规制方式的探讨与研究的热度持续高涨,并形成了大量的学术理论成果。对部分典型成果的内容进行剖析后发现,此类成果在研究进路上存在着一定的共性。

从问题的切入点看,其大都是从具体的个案着手,将曾发生过的且已经错案追究机制得以平反的错案在成因上进行提炼与总结,并多从诸如客观与主观、直接与间接、浅层与深层等层面进行深入挖掘以引申出一般规律,且在每个大类下均归纳罗列出多种成因*此类研究较为典型的如,朱孝清.冤假错案的原因和对策[J].中国刑事法杂志,2014,(2);王方.论冤假错案的成因与防范路径[J].云南大学学报(法学版),2013,(11);杨凯.论审判中心主义视角下刑事冤错案防范机制建构——以湖北高院六年175件刑事再审发改案件为样本的实证分析[J].法学评论,2016,(2);田文昌.冤假错案的五大成因[J].中外法学,2015,(3);金泽刚.法官错判的原因与防治——基于19起刑事错案的样本分析[J].法学评论,2015,(2).。不可否认,上述研究确实将错案的成因得以进一步明晰,该种从个别到一般的研究进路同时也为错案的防治提供了方向,但问题也随之而来。前述研究对错案成因的总结与归纳所立足的一般前提是,错案的发生其成因是复杂多样的、是不同因素共同作用的结果,但对各因素间的作用联系却未予道明,故而仅有扁平层面上的因素罗列而无立体层次上的分层剖析,即仅仅到达了解错案究竟是由哪些因素构成的程度辄止,而没有进一步深入到该类因素之间的相互关系、作用方式、影响层级,以及这些因素究竟孰为因孰为果的层次逻辑的层面便开始讨论相应的规制对策。其后果是,规制措施虽从直观上看井然有条,但因没有立体的、成因上的层次与关系逻辑加以指导,各类措施的针对性虽强、联系性却很弱,自然对策上也就仅有大体的突破方向而无更为具体的着手点与顺序逻辑,最终看似合理的规制对策因入手点与入手顺序选择上的茫然无措而易在成效上出现“黑箱摸球”式的概率性结果*在规制对策上,正确或偏向于正确的入手点往往仅有寥寥一两个,从作为问题源头的根本成因入手或从作为根本成因前奏的关联问题入手往往是使规则措施取得成效的前提,而错误的入手点选取则基本上不可能获得成效。对“成因”仅有罗列而无层次排列,使得选中正确的入手点存在较大的概率性问题,如在黑箱中摸红白球一般。,定然无助于错案规制措施的真正落实。

显然,对错案的防治并不能仅仅止步于——对可能引发错案的主要成因进行罗列总结并提出相对应的规制对策——这种简单的问题—对策式逻辑,只有对各因素之间的联系、作用方式、影响层级等加以细致分析后才有可能厘清错案产生的实质脉络,并真正走上通往降低错案率这一理想目标地的正途大道。然而,由于其本身是一项复杂的系统工程,故而以本文之有限篇幅定然无法加以实现。本文拟以认知为视角,围绕着权力与权利的运行结构,通过对错案赖以附着的现实程序环境进行图式化分析,以期从中探寻出引发错案的些许端倪。由于作为刑事案件运行环境的运作模式近乎可以假定为任何引发错案之成因的必经媒介*如将成因分为主、客观两层,主观因素无外乎受特定的司法理念的影响且极易外化为外部活动的心理成因,其若转化为客观行为则必然须经过现实的刑事司法运行环境才能将之作为作用的对象加以渗入并转化,而客观因素则多内生于该运作环境。,因而以此着手进行前奏式的探索分析是得以开启前述系统工程的必经步骤,该研究进路将有可能打开当前对错案研究的困顿局面。

一、错案的问题与路径

(一)对“错案”的限定

罗尔斯曾将程序正义一分为三,将刑事审判程序归类于不完善的正义,其认为即便法律被仔细地遵循,过程被公正恰当地引导,还是有可能得出错误的结论,即存在对正当结果判断的独立标准(将有罪者入罪,使无罪者出罪),却没有保证达到它的程序(即便能保证程序正当)*[美]罗尔斯.正义论[M].何怀宏等译.北京:中国社会科学出版社,1988.81-82.。罗尔斯在此道明了程序设计与结果判断之间的组合关系与程序正义划分之间的联系,并将之上升到趋于极限化的理想模型高度作为其研究结论。应当说,这对我们理解程序正义与实体正义之间的关系确实提供了帮助,但仅将视野聚焦于审判程序来理解在我国司法实践中的二者关系怕是远远不够的,将刑事诉讼三阶段视为一个整体来加以观察似更具有实质意义。在此前提下,在我国的司法实践中,程序正义与实体正义在实现上往往表现出极高的正相关性,从已被平反的错案中不难看到二者近乎呈现出不是双双达成便是双双沦落的规律性*对这种规律性的探寻仅能从已被发现并报道的错案的成因上寻找规律,黄士元教授对此专门制作了表格并进行了归纳总结,具体可参见,黄士元.刑事错案形成的心理原因[J].法学研究,2014,(3):34.,基此,那种程序与实体仅有一项为非正义的案件即便不能说是闻所未闻也近乎凤毛菱角。于是乎,将视野聚焦于那种认知结论与个体权利双双沦落的错案,且在错案与前者之间画上“等号”便有了正当意义。

(二)错案与价值冲突

在众多的重大疑难案件中,诉讼认知与犯罪嫌疑人、被告人个体权利保障之间的矛盾已呈现出常态化趋势,且时常以错案作为表现形式或直观结果而展示于人。故而此处的逻辑便成为,认知活动与个体权利保障之间的冲突虽不至必然引发错案,但错案必然是前两者发生激烈冲突的结果。由此,将错案归结于认识论与价值论上的价值冲突便同样被赋予了正当性。两类价值由开始的激烈冲突到继而双双沦落引发错案的不良后果的整个过程也从侧面反映出二者在当前的程序环境下的窘态——“零和博弈”后的共毁命运。对于刑事司法活动中的认知主体而言,在某些情况下在前提性认识上就将两类价值全然对立化,且时常无法在认知与个体权利保障之间找到恰当的平衡点,这也是实践中所存在的典型问题*在两类价值之间找平衡点的目的是缓解两者之间的冲突以减少错案。。基于威廉·特文宁对司法证明的理性主义传统的论述——程序法的直接目标是裁判的准确,其是建立在待证事实的准确判断与法律的正确适用来实现的,而间接目标则是将讼累、费用、耗时降到最小*对司法证明的理性主义传统的描述,具体可参见,[英]威廉·特文宁.反思证据:开拓性论著[M].吴洪淇等译.北京:中国人民大学出版社,2015.91.。从中能够推断出的是,即便是在疑难案件的司法证明活动中认识论与价值论上的价值也并非必然处于对立面,且从理论上讲,两类价值即使处于“对立面”,也仍然存在找到平衡点的可能性。但理论终究是理论,司法实践很显然已为之泼了一盆冷水,平衡点选取尤其针对疑难案件往往因程序模式中的公权力特性、司法理念的固化*这里特指“犯罪控制理念”,由此所导致的便是在价值平衡上极易偏向认知价值,从而引发价值失衡。与之相关的“犯罪控制模式”由赫伯特·L·帕克提出,可参见虞平,郭志媛.争鸣与思辨——刑事诉讼模式经典论文选译[M].北京:北京大学出版社,2013.9-12.,加之其本身的游离不羁,在当前的程序环境下可以说根本不具有可行性。

(三)冲突的缓和策略——从“平衡”到“兼容”

除在两类价值之间寻找平衡点外,是否可能存在其他缓和冲突的办法?这是须加以认真思考的。在探究这个问题之前所要先予明确的是,两类价值之间发生冲突所暗含的信息是,二者在指向上所呈现的角度必然是大于90度且趋近于180度的,倘若能使两类价值在指向上小于90度且尽可能趋近于0度则是否可能通过最大程度上使二者发生兼容反应而缓解冲突与矛盾呢?答案是肯定的,这也就回应了第一个问题,即寻找冲突缓解的其他路径的问题。那么如何才能使两类价值指向上的现有角度大幅减小,以达到我们所期望的标准呢?这一问题同时也可以转化为角度的大小究竟与何种因素存在着重要联系,也即引发两类价值对立的主要成因是什么的问题,只要能够对该问题加以明确则如何减小两者的指向性角度这一问题便有可能迎刃而解。从直观上看,原因最有可能出在当前的刑事诉讼运行模式上,若能够对此加以论证并通过改进该模式来减小两类价值的指向性角度以使二者更具兼容性的话,那么在此基础上再来探讨前文在引言中所提及的、诸如成因之间的联系等一系列后续层级的问题,便会更接近降低错案率的目标。由于刑事诉讼的常态化运行模式可通过图式的形式展现,故而通过对该图式的描绘与分析兴许能够为前述问题的解决提供答案。

二、刑事诉讼运行的常态化图式

(一)对图式的描绘

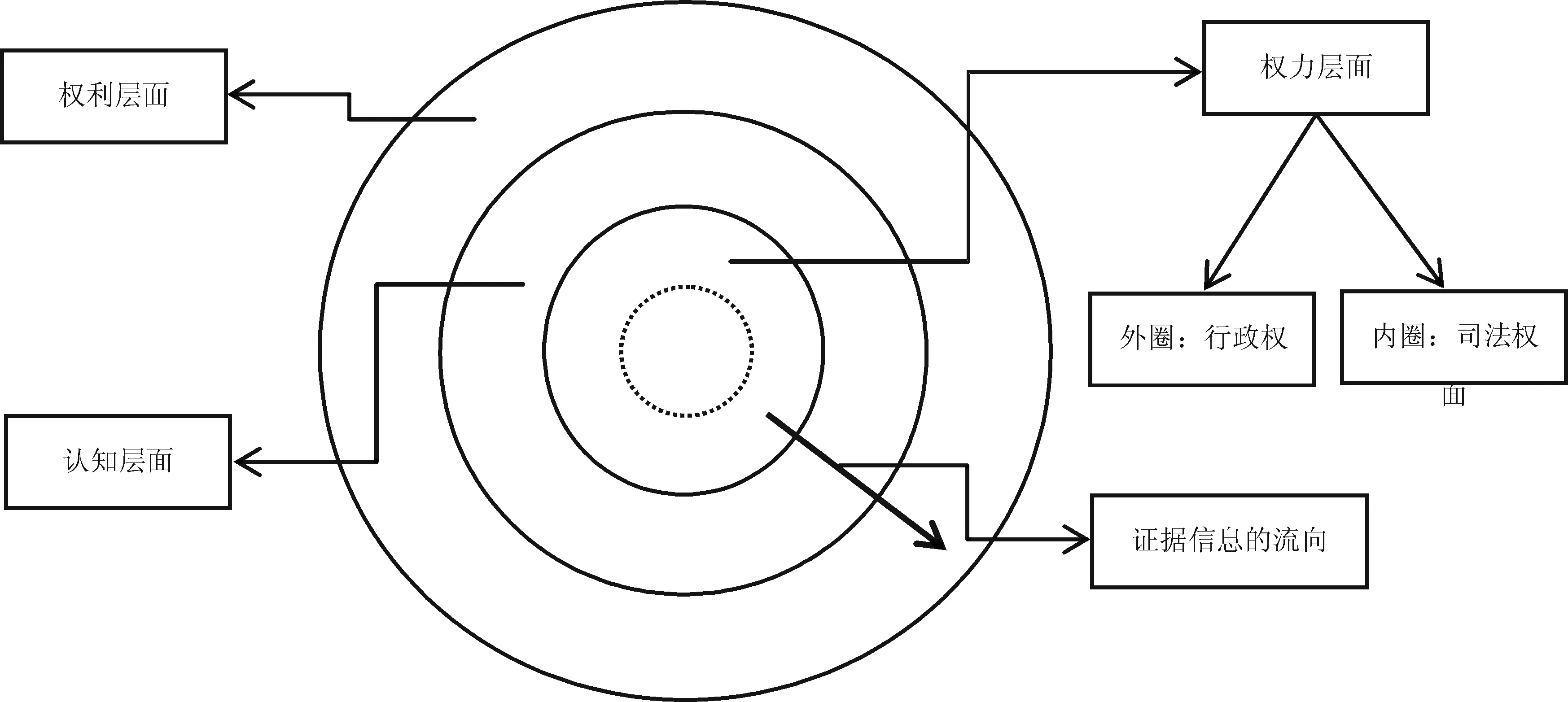

对图式的描绘工作须分三步走。首先须加以明晰的是权力与权利运作的大体框架。在刑事诉讼程序的运行过程中,诉讼认知与犯罪嫌疑人、被告人个体权利保障之间的矛盾实则是行政性权力牵头下的公权力(本质上是侦查权)与作为社会一份子的个体权利之间的矛盾,也即认知活动的背后实则是具有行政性质的公权力。由于我国长期以来施行的“侦查中心主义”的诉讼模式并不可能仅因“审判中心主义”程序理念的提出而在短期内发生根本性改观,故而前者的不当影响将会持续也定然是毋庸置疑的。在前项诉讼模式下,侦查权主导认知活动,且该认知活动直接作用于犯罪嫌疑人的个体权利之上,其所体现出的便是嫌疑人个体权利的对象化、被动化以及犯罪嫌疑人待遇的客体化,犯罪嫌疑人及其权利关联人(如辩护人)的主体能动性在此权无发挥的空间*对该问题无论是在陈瑞华教授的《看得见的正义》中,还是在左卫民教授的《刑事诉讼的理念》均曾予以批判。,因而,总体框架呈现出权力→认知→权利这样的大体结构。在明确了侦查权的流动方向与作用方式之后,将开启第二步骤——框架的完善。该步骤的核心工作是寻找以审判权为代表的司法权所处的位置,基于棚濑孝雄将司法权归为离民主主义理念最远的国家机构,且归因于“审判神话”的正当性维持战略司法总是有无意识地通过与国家权力实现一体化来补充其正当性的这一倾向*〔12〕[日]棚濑孝雄.纠纷解决与审判制度[M].王亚新译.北京:中国政法大学出版社,1994.247.255.251.,不难察知,司法权似乎往往呈现出被行政权所包裹的常态化外观,且时常于行政权的影子中若隐若现,这也是侦查中心的诉讼模式下审判权的典型表现。最后一步的工作相对简单,即明确公权力与个体权利的相对位置。由于权利相较于权力运作的隐秘性往往更具显著性,加之在相关提法上权利的广泛性与权力的谦狭性之间所形成的鲜明对比,故而将权利置于权力的外部且面积大于权力便具有了正当性。至此,该图式的雏形便呼之欲出:

(二)对图式的分析——程序运行模式与价值对立

借助前项图式对其所描绘的刑事诉讼运行模式进行分析的核心目的在于,厘清其与认识论及价值论上两类价值的冲突对立之间的因果联系,继而从中探寻出在冲突缓和方略上由价值平衡到价值兼容进行突破的现实可能性。分析大体可从以下两个维度加以展开:一是从权力运作方式的维度;二是从证据供给方式的维度。

1.权力的运作方式——类科层权力体制下的政策实施型程序

首先要做的是对该图式的动态运行过程进行前提式的阐释,在此基础上才能进行更进一步的审视性分析。可以看到,位于图式最内层的权力层是发起认知活动的源头,其在作用方向上是单向的且近乎是畅通无阻的,在司法实践中主要表现为侦查权。由于随国家功能高度化而衍生出的履行多重行政职能的现代公权力具有天然的扩张性与膨胀力〔12〕,故而侦查权作为其中之典型自然也无法从该规律中脱离,而极易与社会治理中的监控式目标相结合*基本上可以认为是边沁式的全景敞视建筑发展而来的、福柯式全景敞视主义的规训形式所实现的监控,福柯对其的形象化描述是:“它是一种在空间中安置肉体、根据相互关系分布人员、按等级体系组织人员、安排权力的中心点和渠道、确定权力干预的手段与方式的样板。”具体可参见,[法]米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴译.北京:三联书店,2012.231-235.,并以认知活动作为媒介有意无意地侵入到个体权利领域。该模式的前述特点显然与达马斯卡所拟制出的科层权力体制下的政策实施型程序模型具有极高的吻合度,在该模式下行政性质的公权力的积极主动与个体权利的消极被动存在着鲜明对比,司法权与行政权均作为行使国家权力的机构而呈现出一体性,官方人员的争论仅仅是表面化的仪式等等特征,均是这一模型的典型特点*[美]米尔伊安·R·达玛什卡.司法和国家权力的多种面孔——比较视野中的法律程序[M].北京:中国政法大学出版社,2007.272-275.。

不可否认,作为前项模式下的认知活动初衷的犯罪控制理念本身应当说是合理无误的,但据此突破人权底线的做法则有必要加以省思并批判了,即便是针对犯罪嫌疑人。而现阶段不甚发达的刑事诉讼认知能力,则为行政性权力主导下的认知活动过度依赖口供的倾向提供了巨大空间,加之权力流动的单向性与畅通性*单向性是指,仅有权力向权利流动,而无权利诉求的反馈通道。畅通性则是指,司法审查模式尚未形成,能起作用的仅有上级审查,审查的内部运作虽提升了效率,但在抑制权力扩张的实效上必然会存在疑问,如此一来权力流向权利的过程近乎等同于畅通无阻。,以及认知活动的起点与终点的单一性与固定性,司法权因包裹于行政权中而与权利任何的联结性活动都无法绕过行政权,故而全无发挥作用的余地。然而,任何没有司法审查权的司法权均不可能为受到公权力侵害的个体权利提供实质性的救济,因而造成本就为数不多的不容许突破的底线时常被突破,而即便被突破后也得不到实质性救济的个体权利便愈显单薄,这也就进一步助长了行政性公权力的扩张,形成恶性循环。前述种种表现也进一步应验了其与达玛斯卡式模型的类同性,在此,两类价值之间的冲突与对立以权力对权利的单向作用而得以体现,而此处的冲突表现形式则以“力的作用是相互的”这一条科学定律加以概括。

2.证据的供给方式——类“计划经济”模式

前一小节从宏观视角梳理了从权力到权利的整体运作过程,并从中挖掘出两类价值发生冲突乃至对立的基本成因,而本节将把认知层从整体图式中单独拿出来进行剖析,以期从与前部分全然不同的、更为微观的认知与证据视角来探寻价值对立的原因。

我国长期以来的证据供给方式均为侦查机关生产、检控机关推销、法院被动接受且几乎无从反馈的类“计划经济”模式。该模式的特点在于:侦查机关所供给的证据质量参差不齐,且其往往无须对质量瑕疵负责。检控机关虽从理论上讲应对证据质量承担审查义务,并对因证据质量瑕疵产生的不利后果对法院负责,但实践中却往往对证据质量的审查不足,且近乎向来不必为证据质量瑕疵负责。法院法官则作为理论意义上的消费者,在实践中却通常无法享受到实质性的消费者权利,在多数情况下其不得不通过全盘被动接受证据而忽略证据质量上的瑕疵,并据此作出与之内心确信可能并不一致的判断,更由于质量瑕疵的反馈——如退回补充侦查等措施——常常得不到侦查主体的有效回应更进一步加剧了前述情形发生的现实可能性*补充侦查以公安机关的“情况说明”或无法补充的情形终结在实践中十分常见。。值得注意的是,但凡上升到足以引发错案程度的证据质量瑕疵,其成因十之八九在于将犯罪嫌疑人作为认知客体来对“案件信息”进行百般挖掘的类似不当行为。客观上讲,现阶段认知能力的总体低下直接导致了证据质量瑕疵的频现,而证据供给的类“计划经济”模式则是抑制了作为证据供给者的侦查机关进一步提升认知能力的主观动力,两项效果的叠加致使侦查程序在错案抑制功能上的局部失灵,侦查与审判之间的信息不对等及反馈机制的不畅通,综合认知心理偏见的不间断作用又继而使得审判程序失灵*对于程序失灵与心理偏见的联系可详见,[美]丹·西蒙.半信半疑——刑事司法中的心理学[M].刘方权,陈晓云译.上海:上海交通大学出版社,2016.5-7.。正如前文所述,司法权是通过行政权(侦查案卷)与个体权利加以实质联结的,故而审判通常不会将被告方作为信息的实质来源加以对待,如此的信息获取与流动方式最终导致了错案的形成。

此处认知与个体权利之间的矛盾体现于,在侦查阶段犯罪嫌疑人易作为被动的信息来源而出现权利的客体化,而在审判阶段被告人虽成为信息的主动提供者但在信息内容的评估上却又呈现出形式化。此类矛盾在图式上的表现更为直观,这种通过认知层向外扩张的行政权横在权利层与司法权层之间,直接屏蔽了由权利所发起的反向认知到达司法权层的现实可能性,其后果是因司法权层与权利层之间无法发生实质性的联系而出现证据信息流动上的只入不出(有来无往),如此的二律悖反现象导致了两类价值间的截然对立。

综上可知,以不当的权力运作方式及证据供给方式为表现形式的当前刑事诉讼运行模式无疑是疑难案件中易使两类价值产生对立的根本成因,修正该模式以使两类价值发生兼容反应继而逐步实现耦合,将有可能为通往抑制错案之目的地提供一条相对有效且便捷的通途。

三、从平衡到兼容——模式更迭的核心理念

前文论证了两类价值的对立与长期以来运作的刑事诉讼运行模式之间的实质因果联系,本部分则要继续探讨对该程序运行模式更迭的现实必要性,以及模式更迭的条件与方向,最后将探讨在满足前述条件下的更迭后模式能否实现缓和矛盾、达到价值兼容之目的的实质可能性。

(一)模式更迭之必要性

对于模式更迭之必要性的探讨,其实质上是对作为冲突缓和策略的平衡与兼容两策略的比较分析。基于前文所得出的结论,既然两类价值之间的冲突是由刑事诉讼运行模式自身的瑕疵所引发的(在该模式下所仅有的通过平衡两类价值来缓和冲突以避免错案的方式具有着可行性不足的弊端),而通过修正程序运行模式来转变价值对立的现状则有可能直接使两类价值发生兼容反应,从而在更为广阔的层面上抑制错案的发生。

前文对价值对立下平衡策略实施的艰巨性已进行了初步探讨,而通过对前述运行图式的分析显然可以进一步得出平衡策略不可行之结论。无论是从权力—权利的价值论视角,还是证据供给的认识论视角,由于司法权均无法真正与权利层进行接触而发生作用,故而作为实际的、且是唯一的权力发动者与认知活动发起者的侦查机关必然要将两类价值的平衡任务揽于一身,但其自身的主体性质却又清楚地表明这是违背常理的,所以定然不具有可行性。况且,即便能够对行政性质的侦查机关将价值平衡纳入考量范围的可能性给予期待,这种完全取决于主体自觉性的冲突缓和方略也将因对主体要求过高、外部制约又不足且违背常理人性的天然弊端而根本不具普适性。显然在现有的程序模式下,将诸如此类以动制动的、极大考验主体自觉性的冲突缓和方略作为错案抑制策略是不具备可行性基础的,因而转变冲突缓和策略,采取全新的、以静制动式的常态化运行模式作为抑制错案发生的程序基础显然要现实的多,基此来修正现有的程序模式便被寄予了厚望。以两类价值的兼容作为目标的更迭后程序运行模式已无须再考虑价值缓和策略的主体自觉性与能动性,只要能依前述要求构建出该理想模式则两类价值发生冲突的可能性必然呈现质的下降,且倘若构造合理,能够对作为权力发动者与认知活动发起者的侦查机关产生足够的外部压力的话,则完全可以在最大程度上实现价值的兼容。

(二)更迭的方向与条件

在探讨了刑事诉讼运行模式更迭的必要性之基础上,本节将进一步探讨模式更迭的大体方向及条件。基于更迭实现的目标是从当前的价值冲突向价值兼容转向,因而对两类价值之间关系的转向应予瞄准的方向与所须达成的条件之探讨也定然要围绕着该目标。从思路上看,似乎由前文中所谈及的引发价值冲突的成因出发来探寻转型的大体方向,则具有较大的可推进性。故而,仍然要延续前文从认识论与价值论的双重视角出发,通过有针对性地对现有模式上价值对立的引致因素进行定型化分析的思路,来探寻子模式的更迭方向,进而初步推导出所须达成的先期条件究竟为何的结论。

1.证据供给模式的更迭——“市场经济化”转型

从以往的证据供给方式并对照前文图式看,证据信息来源的单一性、证据信息流动的单向性、对证据信息内容反馈的欠缺性,均极大地加剧了司法权相较于行政权在案情把控上的信息不对等,也就彻底限制了司法权在审判阶段的认知效能的发挥,使得作为构成司法权之重要一部的认知权能遭致屏蔽。换言之,此刻的司法权并非完整意义上的司法权,而是遭到了阉割,其后果是,防治错案的最后一道阀门形同虚设。当然,问题若仅仅是缺了一道阀门如此简单的话也就不存在探讨证据供给模式更迭的必要性了,问题的严重性在于,因缺乏这最后一道阀门而产生的连锁反应将使原本应有三道阀门变为当前的仅仅一道,且该道阀门本身还存在着自身并不牢靠的先天性缺陷*证据质量审查的内部性仅仅考验了其证据质量把控的自觉性,缺乏外部监督决定了可靠性的部分缺失。。因而,证据供给模式的更迭势在必行,其是刑事诉讼程序模式更迭的必要条件与主体部分。而从更迭的方向上看,从以往的“计划经济”模式向着“市场经济”模式转型是大势所趋*证据供给的“市场经济”模式是指,既要有证据供给也要有证据质量的反馈,其基本样态呈现出证据信息既能够从行政权层出发最终也能回到行政权层的循环流动过程。。

证据供给模式的“市场经济化”转型所须达成的条件定然要从当前所存在的问题入手,能否解决证据信息来源的单一性、证据信息流动的单向性、对证据信息内容反馈的欠缺性这三个问题则是影响证据供给模式更迭成功与否的关键。下面逐一来进行分析:

第一,针对证据信息来源的单一性。从前文的图式上看这一问题是指:证据的供给源仅有行政权而无司法权或个体权利。当然就该问题本身而言并不是问题,毕竟刑事案件中的侦查权主要集于侦查机关,但将之结合其他因素看便完全不同了。因缺乏“市场竞争”与“有效监管”,其所供给的证据信息质量便极有可能差强人意,而通过对证据供给源进行扩充来解决源头单一的问题则又从根本上脱离了当前的刑事司法的现实环境*让法官或者律师作为调查取证的独立主体在我国并不具备现实环境。,故而对该问题的分析不能从与之相关的其他问题中脱离开来,其与衍生问题的解决有赖于其他相关问题的解决。

第二,针对证据信息流动的单向性。该问题具体是指,证据信息流动本该呈现的样态为,行政权→权利→司法权→行政权的循环流动过程*此处须注意的,从权利层流向司法权层的过程其方向上是权利层—认知层—司法权层,呈现出类似回流的样态。。但现如今,证据信息从行政权层发出并流动至权利层后即止*严谨地说,从权利层所发出的证据信息仍然会经由认知层向着司法权层流动,只不过受到行政权层的阻隔无法到达司法权层而已。,不存在紧随其后的从权利层继续流动至司法权层,并最终再由司法权层流向行政权层以形成证据信息的循环流动的过程。显然,当前问题的症结在于证据信息从权利层流向司法权层的正常通道受阻出现了断流现象,而从图式上看阻碍其流动的障碍恰恰是行政权。因而,若能除去证据信息流动的障碍或者合理越过该障碍便可使该问题迎刃而解,同时也可为证据信息来源的单一性问题的解决带来曙光。然而究竟是采取哪种方法更为妥当,因其直接关乎权力传动模式,故须置于后文中加以解决。

第三,针对证据信息内容反馈的欠缺性。该问题是指:仅有行政权所发起的证据供给活动,而无司法权对证据质量的反馈活动。其根据现实情形其又可分为两种:一是无法反馈;二是反馈无效。该问题实际上与前一问题很大程度上又是一脉相承的,在前一问题的分析中已解答了该问题的第一种情形,即无法反馈的情形,由于证据信息流动到达权利层即止,而无权利→司法权→行政权这样的后续流动过程,自然不可能存在反馈。反馈无效即能够反馈却反馈无效的情形,对于反馈本身而言其涉及信息的发出、接收、回应三个环节,三者缺一不可,而当前的问题是反馈信息的发出也有信息的接收但却无实质性的回应。由于其本质上涉及到司法权的地位问题,则必然又将之与权力传动模式产生联系,故同样须置于后文中加以解决。

由此可知,在认识论视角下的证据供给模式上所须解决的三个问题其本质上是一个相互之间紧密联系的整体,而对上述问题逐个剖析后也同时发现,以价值论为视角解决当前权力——权利的运作模式中的问题成为解决证据供给模式“市场经济化”转型的先决条件。

2.权力传动方式的更迭——单极推动到两极互吸

前文基于当前刑事诉讼权力传动方式的特性而将之归类于科层权力体制下的政策实施型程序模型之下。就政策实施型程序而言,其所对应的实施主体往往是能动型国家机构,而又以科层化的权力体制与之相匹配,则必然会呈现出显著的行政化特性而缺乏必要的司法化特质。与之相对的纠纷解决型程序则以权力主体的回应性、中立性与相对的被动性而闻名,颇具司法化特质。就认知活动的效度而言,政策实施型程序有着天然的优势,但在减小两类价值发生冲突的概率上,纠纷解决型程序又明显更胜一筹。由于价值冲突通常发生于疑难案件中,在此之中前者的认知优势很可能随价值冲突的加剧与变频而被全然抵消,而后者的优势则恰恰在此时发挥出来,然而后者的作用域却又仅限于对积极错误的抑制,对于消极错误其非但无暇顾及反而有可能使之因此而呈现上升趋势*对于“积极错误”与“消极错误”这两类错误,参见[美]拉里·劳丹.错案的哲学——刑事诉讼认识论[M].北京:北京大学出版社,2015.2.10.,因而从整体上看,两类理想模型无论是在认知效度上还是在抑制错案的发生上其孰优孰劣根本无法简单地加以定论。因而,对当前模式的更迭方向依此来进行标签化设定并非明智之举,原因在于达玛斯卡所创造的理想模型本身即是对现实中模式加以极限化后的极端样态。因此,以科层权力体制作为当前的客观化背景,并在保留政策实施型程序特性的同时使更迭后的程序适当发挥出纠纷解决型程序的部分特性,则有可能使现有模式得到实质性改观。一种典型策略即是将政策实施型程序的特质发挥于刑事诉讼整体程序的起点端,而将纠纷解决型程序的特性作用于终点端,充分发挥行政权“信息供给型”优势与司法权的“信息吸收与处理型”优势,使得刑事诉讼程序的首尾两端呈现力的同向作用以形成“新常态”下的各机关之间相互配合的良好局面*用了“新常态下的相互配合”的提法是为了与当前程序模式下广遭诟病的各机关之间“重配合,轻制约”下的“相互配合”作区分,前者是刑事诉讼机关主体各司其职但朝向同一目标——准确认知,后者则是审判机关近乎无条件地配合侦、控二机关。。这一初步构想不经意间又与前文所探讨的证据供给模式之间发生了联系,必须将视角再次转向对该证据供给模式的讨论上,故将之与对该权力—权利运作模式的探讨以适当的方式加以结合应作为后文之主旋律。

由此,必须先来回顾一下在前文中提出并留待于本节中解答的两个问题:

第一,证据信息从权利层流向司法权层的过程因行政权层的不当阻碍而受阻,而为使证据信息顺畅流动,究竟是采取越过该障碍的方式还是消除该障碍?对于该问题其答案是显而易见的,即选择越过障碍实现证据信息的流动,毕竟消除业已成为流动性障碍的行政权将彻底改变程序生态,其有可能朝着完全意义上的纠纷解决型程序转向,这将不可避免地会引发整个司法体制的“大地震”,因而根本就不具有可行性。相比之下采取越过障碍的方式则要现实得多,仅仅在证据信息从权利层流向司法权层的途中架设通道便可达此效果。然而自此衍生出的系列问题却成为了真正的问题,即该通道究竟由何构成?建构该通道又须具备什么条件?等系列问题。先留存该问题继续分析第二个问题。

第二,如何解决司法权对证据质量反馈无效的问题?该问题的实质乃是司法权与行政权力量对比上的严重失衡。从直观上看,若该问题无法得到适当解决则证据信息流动的最后一个环节——由司法权层流向行政权层的过程恐难畅通,而在此前提下证据信息又能否从权利层经由前述通道流向司法权层亦是不无疑问的*证据信息的自由流动所须满足的条件不仅仅要有顺畅的流动通道,还须有权力之间的恰当配比与适当作用,原因在于权力本身是一种促使证据信息流动的力量,而由于司法权与行政权的全然不同的特性,故而两者所产生的力的性质是完全不同的,如何能使二者间所发生的并用以推动证据信息流动速率的作用力最大化是本节之目的所在。。应当引起注意的是,若仅仅是架设权利层与司法权层之间的证据信息流动通道,很可能仍不足以使证据信息能够顺畅地从权利层流至司法权层。通过对前文图式的观察则能够从中得出两个基本论断:其一,从证据信息的流向上看,由内圈向外圈流动是原则,从权力大的流向权力小的亦是原则,两原则冲突从后者。其二,行政权层虽然是证据信息的直接来源,但当其流经权利层后其将与之发生“刺激性”反应,而使得由权利层发出流向司法权层的证据信息因夹杂着其自身的“判断”而形成了权利层自身的独特信息,其须与从行政权层流向其的证据信息加以区分*此处的“判断”既有“事实判断”也有“价值判断”,“区分”的含义是指流入权利层的信息经由其处理而产生了独特的信息,即信息从权利层流出的过程可能是新一轮认知的前奏。。而基于行政权与司法权二者性质上的差异,前者表现为信息的发出,后者则表现为信息的接收或吸收*“接收”与“吸收”亦是全然不同的两个概念,“接收”是主体本身不存在力量仅能处于纯粹被动的接受地位,“吸收”则是主体自身存有力量而有针对性地接受信息并作出处理。,故两类权力的作用方式是完全不同的。若司法权本身没有足够大的吸纳力,即便架设了通道亦不可能使从权利层所发出的证据信息向其流动,其仅能被动地接收源于行政权层发出的证据信息,但由于其本身便处于行政权层的内部,所接受的信息即便无此通道也必然完全来源于行政权,通道的本有作用便遭屏蔽。因此,仅有在司法权层具有足够强大的吸纳力时才有可能使权利层发出的证据信息通过前述通道向其流动,且才有可能使之经过司法权层的筛选过滤等处理作用后继续向行政权层流动。笃然间,以审判为中心的诉讼制度改革为之带来了一场及时雨*关于审判中心主义对此前程序模式的反思问题具体可参见,叶青.以审判为中心的诉讼制度改革之若干思考[J].法学,2015,(7);魏晓娜.以审判为中心的刑事诉讼制度改革[J].法学研究,2015,(4).,此项改革从顶层设计上确立了司法权所具有的不低于行政权的应然地位而从外部赋予了司法权以力量,至于在实然层面如何提升当前司法权的实质地位使之与应然地位发生吻合将是完全能够加以期待并最终得到实现的光明前景。至此,在整体畅通的证据信息流动渠道中权力传动的方式由当前的单极推动型向两极互吸型转向的局面即将打开。

综上,当前所面临的首要任务便是通道的架设,即只要能够使该沟通权利层与司法权层证据信息流动的通道通过恰当且合理的方式架设起来,则证据信息循环流动之构想就必然能够实现。

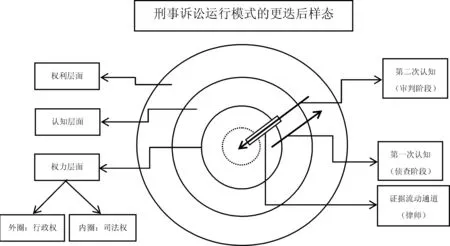

(三)模式更迭与价值兼容

在解决了刑事诉讼运行模式的更迭方向与条件的基础上,笔者认为能够实现价值兼容之目标的问题具体原因如下:第一,只要能够实现证据信息从行政权层出发并最终回到行政权层的信息循环流动过程,便能够充分缓解与释放源自行政权层、且淤积于权利层的、并以权力为表现形式的认知压力,而使得权利层所回复的“反作用力”大大减小,力的作用方向将转而传递至司法权层,以达到两类价值的兼容;第二,权力传动模式从原本的由行政权推动,到更迭后的由行政权推动且由司法权吸收的“新常态”下的密切配合,可使两权处于对等的地位进行平等且充分的对话,进而使两权之间的关系更加和谐,其结果是作为两权直观表现形式的认知与权利保障二者之间能够发生持续的兼容反应;第三,权利层能够通过处理源于行政权层的证据信息,并经由认知层最终作用于司法权层的过程而产生全新一轮的认知,即相对于行政权发起的第一次认知以外的,以司法权作为认知主体的、独立的第二次认知,其将使个体权利的能动性得以充分发挥,并为促成两类价值发生兼容反应创造条件。

行政权、司法权、个体权利三者之间的配比与作用关系由于达到了足以使证据信息顺畅流动的程度而趋于合理,认知与个体权利二者之间的冲突频度与烈度也从原本的、仅能通过个案中进行人为调和与平衡的高发对立态势而得到逐步降低,并形成大体兼容、偶发冲突的良好局面,更迭后的模式从此将与价值兼容之间进行持续且紧密的“合作”。

四、更迭后的理想化图式描绘

更迭后的刑事诉讼运行模式的雏形,已由前文对以所须条件为核心且与价值兼容理念加以紧密结合后的一系列探讨分析而显现出来。作为本文的最后一部分,在对前文遗留问题进行梳理与方略探索的基础上进行最终的更迭后图式的描绘工作将作为该部分的重心。

(一)遗留问题的解决——图式条件的达成

前文所遗留的问题大体有二:其一,通道的架设。有关用以沟通权利层与司法权层证据信息流动的通道之架设及关联问题是前文遗留下来并有待攻克的最后堡垒,而正如前文所述,该通道其架设的恰当与否近乎关系到整个更迭后模式的最终构建,因而必须进行充分的考量与评估以避免功败垂成之不良后果的发生。其二,司法权的力量获取。关于司法权吸纳力的量度问题须引起同等的重视,虽如前文所述以审判为中心的诉讼制度改革从外部赋予司法权以力量,但要在实然层面改变行政权与司法权之间失衡的力量对比关系,前项力量之量度定然是远远不够的。换言之,前项改革措施的提出至多能够在应然层面通过明确司法权权力空间的方式赋予其提升自身地位的活动以正当性,但其本身却并不能为之带来任何实质性的力量,故而须另寻外力来作为其实质性力量获取的源泉。此两项问题若能加以有效解决则满足图式绘制的所有条件。

一种成本收益之比最高、效益最大化的解决思路是将上述两项问题结合,即将司法权的力量获取与通道的架设融于一身进行考量,使前者成为后者的一项基本要求。同时,仅将该外力的范围限定于主体而非任何客观措施的前提下,则该外力的充当者便具有了唯一性——即辩护律师。律师既能够作为沟通权利诉求与司法裁判的通道,也能在特定条件下作为力量的传导与输送者,甚至于其本身就能够成为力量之源泉。具言之如下:

第一,作为权利诉求与司法审判的通道。法官对于入罪与否的判断必须基于证据所反映出的事实,而证据的供给者在我国当前的语境下几乎仅有一家,即侦查机关,由于其不仅仅是单纯的证据供给者同时也是以拟制的案情为模板进行“事实”重构的故事建构者,而故事的建构过程极易融入侦查人员的偏见而使故事与案情的原貌发生偏离,因而通过对证据进行的逐一检视来解构故事便成为源于被告人权利而由律师加以主导的一项必要性活动*陶焜炜.审判中心主义视角下的诉讼认知研究——兼论辩护律师的角色[D].福州:福建师范大学,2017.。以此便形成了以故事建构为主要任务的侦查阶段的第一次认知,与以故事解构为核心工作的审判阶段的第二次认知*将审判阶段而非审查起诉阶段作为第二次认知的发生阶段其原因在于,原有的侦查中心诉讼格局下仅有位于侦查阶段的第一次认知,而审判中心诉讼格局下首先能够产生第二次认知的阶段必然位于审判阶段,若使审查起诉阶段产生独立的认知其必然是审判中心格局下审判阶段产生独立化认知后的程序倒逼作用下的副产品,因而将第二次认知置于审判阶段有其合理性。参见,陶焜炜.审判中心主义视角下的诉讼认知研究——兼论辩护律师的角色[D].福州:福建师范大学,2017.。律师在审判阶段的解构活动便将被告人获取实体正义的权利与法官的认知活动联结在了一起。

第二,作为力量的传导与输送者。第一次认知过程呈现出权力对权利的单向作用,即侦查机关将认知压力集中于犯罪嫌疑人并将之作为认知客体,此刻,作为力之作用对象的嫌疑人个体权利若没有排解渠道则必然发生反弹形成反作用力进而引发价值冲突,从图式上看,显然律师若能够充当该通道而使得由权利所发出的本有“反作用力”改变其作用方向转而集中传导至司法权,如此则既排泄了在行政权作用下淤积于权利层部分的力,同时也赋予了司法权以力量*行政权对权利的作用力越大由权利传递给司法权的力也越大。其原因在于,越是疑难案件侦查机关的认知压力就越大,对嫌疑人口供的依赖程度便越大,嫌疑人的客体化程度就会越高,取证违法的可能性也就越高,于是其将给予司法权以维护个体权利为名目来提升自身权力的机会。。此外,作为司法权正当性的获取途径,当个体权利与行政权发生冲突时作为中立的纠纷解决者能够为之提供获取外部力量的恰当位置,且以此为前提对行政权进行司法控制亦是其正当性维持策略的一项重要副产品*棚濑孝雄.纠纷解决与审判制度[M].王亚新译.北京:中国政法大学出版社,1994.151-247.。

第三,作为力量之源泉。当律师作为沟通权利层与司法权层的通道之时,其有望产生与司法权所发出的“吸纳力”同向的力,即作为审判阶段认知活动的证据信息获取媒介,但仅将之作为犯罪嫌疑人、被告人权利诉求的传声筒或话语转换器则是大大低估了其作用,且基此也全不足以使之成为力量之来源。律师本身能够作为力量之来源的基础在于,其有权也有动力介入审前,通过打破侦查阶段认知的封闭性来抑制侦查人员“故事建构”过程中的主观性偏见蔓延倾向*有学者认为,律师在侦查阶段辩护职能的发挥甚至仅仅是单纯的会见均有助于规范侦查程序,即只要有律师的介入都将打破侦查程序的封闭性,这对于及时发现侦查人员刑讯逼供等非法取证行为,获取和保全一些侦查机关程序违法的证据,以及使得侦查机关及其工作人员在实施刑讯逼供等非法取证行为时有所顾虑以提升侦查的合法性等方面均有着巨大的作用。具体可参见,刘方权.侦查阶段律师辩护问题实证研究[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2016,(3):143.,从而大大减少行政权作用于权利之上的认知压力,从源头上对证据供给的瑕疵率加以控制,降低因偏见的随案传递而带给审判阶段认知活动的压力。不难发现,律师作为一股力量其作用方向虽大体与司法权相同,但力量的运用方式却与之全然迥异,即其不仅能使权利所发出“反作用力”最大程度上转向司法权,也能够推动该“反作用力”有效作用于司法权,同时还能缓冲行政权作用于权利之上的力。这既是其异于司法权之处亦是其能够独立于司法权成为一支“异军”的基础。基此,律师能够通过与司法权在某种程度上的珠联璧合而成为司法权力量获取的全新来源。

(二)图式的绘制——更迭后模式的定型

至此,一个能够使证据信息从行政权层出发并最终回到行政权层的顺畅流动且基此来落实价值兼容理念的刑事诉讼运行的更迭后图式已然成型。在该图式中,行政权、个体权利、司法权三权之间通过作用方式与配比上的调整达到了新的平衡,在这一局面下认识论与价值论上的两类价值亦由原本的对立态势逐步发生兼容反应而呈现出大背景下的部分耦合,并以此来提升认知的准确性兼及实现认知深度与广度的双重拓展,而将之作为错案抑制策略的前置策略显然也较原本的策略更具体系性与启迪性。更迭后图式如下:

五、结语

提升认知的准确性应当成为抑制错案发生的根本途径。基于错案的发生往往是认知活动与个体权利之间的价值冲突不断加剧后的结果,且在当前的刑事诉讼运行模式之下两类价值也极易产生从冲突到对立的不当演化,因而通过对刑事诉讼运行模式的微调而使得两类价值发生兼容反应便具有了正当性。而此前作为缓解价值对立的唯一手段便是人为的平衡性策略,由于其对主体能动性的要求过高而不具有作为一项制度来加以建构的意义,故而改变作为引致价值对立基本环境的刑事诉讼运行模式,使得动态的平衡性策略转变为静态的兼容性策略便被赋予了现实意义。从当前的刑事诉讼运行的常态化图式看,不当的权力运作方式与证据供给模式是引发两类价值冲突的根本成因,显然通过调整权力的作用方式,继而改变行政权、司法权、个体权利三权之间的配比来使证据信息循环流动,并最终使刑事诉讼运行模式发生更迭,则很有可能成为开启未来系统性错案抑制策略的前置手段。

FromBalancetoCompatibility:FromthePerspectiveofMisjudgedCasestoSeetheAlternationofOperationModeofCriminalProcedure

TAO Kun-wei

(LawSchoolofFujianNormalUniversity,Fuzhou,Fujian350108,China)

At present, the frequent occurrence of misjudged cases has gradually become a critical problem that damages the credibility of the judiciary and then affects the effectiveness of social governance.Meanwhile, with the rapid growth of cognitive demand and the slow increase of cognitive ability, the imbalance between cognitive ability is becoming more and more prominent.In the face of the possible visual result of the misjudged case,and the conflict between the litigation cognition and the individual rights guarantee of the suspect or defendant,which is the prominent form of criminal procedure. Therefore,it is not feasible to use balance of value as a means to relieve contradictions.Yet through the analysis of its normalization operation pattern, it is found that the distortion balance between administrative power, judicial power and individual rights, which is caused by the improper proportion and mode of action between the three, is the substantial cause of the problem.Thus, the exploratory description of the new pattern of criminal procedure should be based on the compatibility between the rights of cognition and the protection of rights, and should aim at the proper allocation and proper function between the three rights,hoping that the new balance could be an effective way to restrain misjudged cases.

misjudged cases; cognition; individual rights; balance; compatibilit

2017-08-30 该文已由“中国知网”(www.cnki.net)2017年10月26日数字出版,全球发行。

陶焜炜,男,福建师范大学法学院硕士研究生,主要研究方向:诉讼法学。

DF73

A

1672-769X(2017)06-0066-11

DOI.10.19510/j.cnki.43-1431/d.20171026.007