“非数额情节”与“数额”并重:我国受贿罪应确立双轨评价标准

——兼评《贪污贿赂解释》第1-3条*

2017-12-28汪雪城

汪雪城

(武汉大学法学院,湖北 武汉 430072)

“非数额情节”与“数额”并重:我国受贿罪应确立双轨评价标准

——兼评《贪污贿赂解释》第1-3条*

汪雪城

(武汉大学法学院,湖北 武汉 430072)

受贿罪的本质在于“权”“钱”交易,前者的衡量标准为“非数额情节”,后者的衡量标准为“数额”,二者在评价受贿罪刑事责任时应当并重,其立法模式为“概括数额+独立性非数额情节”。在具体适用时,应赋予数额独立定罪、独立量刑功能,赋予非数额情节附属性定罪和独立量刑功能。对于数额的起点基准,应由司法机关以具体数额确立,并定期从经济发展水平、社会民众观念、犯罪防控形势、案件审理情况等方面进行综合评估,以适时予以修正;对于非数额情节,应包括反映权钱交易程度、渎职程度、附带性损害后果、重点预防职位等四类内容。两高出台的《贪污贿赂解释》第1-3条存有三大问题:提高入罪起点数额欠缺考量、将情节依附于数额定位不当、情节具体解释内容不甚合理。

受贿罪;数额;非数额情节;评价标准;权钱交易

一、问题提出:受贿罪刑事责任当采用何种评价标准

受贿罪作为国家工作人员职务犯罪的典型代表,本质上属于滥用权力、亵渎权力的行为,是权力运行过程中发生的异化和失控现象,危及国家结构、国家职能和国家管理秩序*孙谦,尹伊君.国家工作人员职务犯罪论[J].法学研究,1998,(4):54.,因此在古今中外均为刑事法律的重点惩治对象。但对于如何设置受贿行为的定罪量刑标准,构建科学合理的刑事责任评价体系,立法实践和刑法理论上皆莫衷一是。在域外,无论是英美法系还是大陆法系,多采用“立法定性、司法定量”的评价模式,在数额、情节方面未作任何限制。我国刑事立法历来同时重视定性和定量问题,认为犯罪行为需达到相当的可罚程度,所以受贿罪一直有数额或者情节上的最低要求*“数额”应当属于“情节”的内容之一,二者属于包含关系而非并列关系,但“数额”作为一种特殊的“情节”要素,便于计量,在不少刑法条文中将其单独列出。本文一般将“数额”和“非数额情节”并用,“情节”一词则同时包含“数额”和“非数额情节”。在引用其他学者观点时,未作此种区分,“情节”可能仅指“非数额情节”,也可能是包括“数额”的广义情节,请读者注意辨别。。在立法沿革方面,我国受贿罪从以情节为中心的单轨评价标准,到“具体数额+依附性非数额情节”、“概括数额+独立性非数额情节”的双轨评价模式,前后发生诸多变迁。在刑事理论方面,我国多数学者主张“数额+情节”的评价体系,使得数额与情节共同作用,以实现在罪刑法定和罪责刑相适应基础上的问罪与追责*高铭暄,张慧.论受贿犯罪的几个问题[J].法学论坛,2015,(1):82.,并进一步确立“概括数额+情节”的处罚模式*持此观点的有:赵秉志.贪污受贿犯罪定罪量刑标准问题研究[J].中国法学,2015,(1):41.卢勤忠,周立波.贪污贿赂犯罪的刑罚配置问题与立法完善的思考[J].净月学刊,2016,(2):68.。也有学者主张构建以情节为中心的单轨评价标准,将数额纳入情节之中,形成情节对数额的“涵摄”关系或者上位概念*持此观点的有:钱小平.贿赂犯罪情节与数额配置关系矫正之辨析[J].法学,2016,(11):46.李本灿.以情节为中心重构贿赂罪罪刑体系——兼评《刑法修正案(九)》(草案)贿赂罪定罪量刑标准的修订[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2015,(4):67.孙国祥.贿赂犯罪的学说与案解[M].北京:法律出版社,2012.209-210.,甚至有学者建议采取“零容忍”的惩治对策*王秀梅.论贿赂犯罪的破窗理论与零容忍惩治对策[J].法学评论,2009,(4):70.,其实质在于取消贿赂犯罪的数额限制。此外,另有学者主张废弃明示、刚性的数额、情节标准,在刑事立法中“单纯定性不定量”*卢建平,赵康.论受贿罪犯罪门槛的科学设置[J].北京师范大学学报(社会科学版),2015,(5):137.,或者说将受贿罪定位于行为犯,采取非量化的立案标准*彭凤莲,胡文静.论受贿罪的立案标准[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2011,(4):462.。

总之,受贿罪刑事责任的评价标准,尤其是数额、非数额情节在定罪量刑方面的不同定位,一直是我国立法实践和刑法理论上历久弥新的问题。本文在梳理我国受贿罪立法沿革的基础之上,归纳其处罚标准的变迁特点与不足,并进一步解决以下问题:第一,数额和非数额情节应当界定为何种关系?二者在定罪量刑功能上有何异同?第二,各量刑档次的基准数额如何确定?司法解释应采取具体数额还是变动数额?第三,非数额情节的确定标准为何?具体应包含哪些内容?第四,同一案件中,数额和非数额情节在定罪量刑时如何协调,以最终确定相应的宣告刑?第五,如何理解两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《贪污贿赂解释》)第1-3条,结合《刑法修正案(九)》(以下简称《修(九)》)的立法原意,对该解释当作何评价?兹详述之。

二、立法沿革:79刑法到97刑法受贿罪评价标准述要

(一)79刑法到97刑法受贿罪评价标准的立法变迁

1.1979年刑法:以情节为中心的单轨评价标准

我国1979年刑法第185条前两款规定:“国家工作人员利用职务上的便利,收受贿赂的,处5年以下有期徒刑或者拘役。赃款、赃物没收,公款、公物追还。”“犯前款罪,致使国家或者公民利益遭受严重损失的,处5年以上有期徒刑。”第1款为基本入罪标准,只定性、不定量,但根据我国刑法理论和司法实践的通常理解,实际上具有“量”的要求,因此应将其入罪标准界定为广义情节。第2款为加重处罚标准,其要求为“国家或者公民利益遭受严重损失”,这是对非数额情节的贯彻。整体而言,在我国1979年刑法中受贿罪以情节作为中心标准,数额至多是其内含的考量要素之一,此为单轨评价标准。

2.1982年《决定》:初步引入数额的单轨评价标准

1982年全国人民代表大会常务委员会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》(以下简称《决定》)对受贿罪作出修改,其内容为:“国家工作人员索取、收受贿赂的,比照刑法第155条贪污罪论处;情节特别严重的,处无期徒刑或者死刑”。1979年刑法第155条规定:“国家工作人员利用职务上的便利,贪污公共财物的,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大、情节严重的,处5年以上有期徒刑;情节特别严重的,处无期徒刑或者死刑。”这次修改主要有三点:其一,受贿罪“比照”贪污罪的量刑标准进行处罚,确立二者同一评价体系的立法传统;其二,在第二档刑中引入数额要素,将其作为非数额情节的并列、补充要素,共同决定刑罚的适用;其三,增设第三档刑,“情节特别严重的”可处“无期徒刑或者死刑”。实质上,本次修改虽引入数额,但也仅具有补充作用,并未改变情节的统治地位,只是单轨评价标准已开始松动。

3.1988年《补充规定》:“具体数额+依附性非数额情节”的双轨评价标准

1988年全国人民代表大会常务委员会出台《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》(以下简称《补充规定》),彻底颠覆1979年刑法以情节为中心的单轨评价标准,将其改为“具体数额+依附性非数额情节”的处罚模式,具体规定见表1。此次修法主要有四点:(1)全面引入具体数额,彻底改变以情节为中心的评价模式,“计赃论罪”的立法传统基本回归,单轨评价标准转变为双轨评价标准;(2)非数额情节的评价地位大幅度弱化,不再具有独立评价功能,在定罪量刑时必须依附于不同数额;(3)量刑档次得到大范围扩容,并且相近档次之间互有重合,正式引入“交叉刑”;(4)刑罚梯次从由轻到重改为由重到轻。总之,《补充规定》确立了以数额为中心、非数额情节为补充的评价标准,使得非数额情节地位上依附于数额、功能上升格法定刑,不再具有独立性、并列式的立法价值。

4.1997年刑法:“具体数额+依附性非数额情节”双轨评价标准的延续

1997年刑法在《补充规定》基础之上,稍作修改,依然延续了“具体数额+依附性非数额情节”的评价体系,具体立法见表2。本次修法主要表现为三点:第一,提高各量刑档次的具体数额要求;第二,删除第二档刑减免刑情节中的“自首、立功”;第三,删除“使国家利益或者集体利益遭受重大损失”这一情节以及由其决定的量刑档次。总之,数额和非数额情节的评价地位未作出任何更改,后者依然只是前者的补充要素。

表2 1997年刑法受贿罪刑事责任评价一览表

(二)79刑法到97刑法受贿罪评价标准的变化特点及其不足

1.受贿罪评价标准的变化特点

上述对受贿罪立法沿革的梳理,直观反映了评价标准出现的显著变化,其特点大体上可以归纳为以下四方面。

其一,不断引入数额要素,非数额情节的评价地位逐步弱化。1979年刑法中受贿罪以情节作为刑事责任评价的唯一标准,数额至多属于情节的要素之一。1982年《决定》开始增设数额要素,在第二档刑中与情节并列。1988年《补充规定》全面引入数额,并以其作为定罪量刑的基本标准,非数额情节沦为调整受贿罪刑事责任的补充标准。1997年刑法对《补充规定》稍作修改,整体保留。由此可见,数额要素的地位不断提升,非数额情节的地位逐步弱化,是受贿罪评价标准变化的主要特点。

其二,改概括性标准为具体标准,具体数额成为定罪量刑的基本条件。1979年刑法以“情节”为评价中心,1982年《决定》引入“数额巨大”,这些均属于概括性标准,其具体内容由司法机关统一解释。1988年《补充规定》和1997年刑法,全面引入具体数额,并将其作为刑事责任评价的基本要素。至此,立法的明确性得到加强,司法适用空间受到压缩,概括性标准转变为具体标准。

其三,量刑档次不断增加,财产刑逐步引入,最高刑升至死刑。1979年刑法中受贿罪有两档刑,无附加刑,最高刑为15年有期徒刑。1982年《决定》增至三档刑,无附加刑,最高刑升至死刑。1988年《补充决定》增至九档刑,其中五档刑涉及没收财产,最高刑仍为死刑。1997年刑法保留七档刑,其中四档刑涉及没收财产,最高刑仍至死刑。总体而言,量刑档次基本处于增加态势,最高刑也升至死刑,有助于贯彻罪刑相当原则;没收财产刑与受贿罪中的财产属性相契合,更具针对性。

其四,各相邻量刑档次之间从首尾无缝衔接到部分相互重合,“交叉刑”得以确立。1979年刑法有两档刑,第一档刑的最高刑为第二档刑的起始刑,二者首尾无缝衔接。1982年《决定》与此相同。但到1988年《补充规定》时,各相邻或者相近的量刑档次之间开始互有重合,“交叉刑”得以确立。1997年刑法保留此种设置。有学者认为,各量刑幅度之间互有部分重合、交叉,摆脱了单纯以数额划分量刑档次的“一点论”,走向既以数额为基本尺度,又以情节作为调幅的“两点论”*陈兴良.刑法新罪评释全书[M].北京:中国民主法制出版社,1995.755.,笔者对此不甚赞同,理由容后再述。

2.受贿罪评价标准的立法不足

从1979年刑法到1997年刑法,受贿罪几经修改,最终形成“具体数额+依附性非数额情节”的评价标准,这种标准有其合理性,但其不足亦相当明显,主要体现为以下三点。

首先,数额要素的评价地位被过分拔高,具体数额的立法模式亦难以适应社会发展。数额作为犯罪构成的罪量要素,对于犯罪成立具有重要意义,尤其是在财产犯罪和经济犯罪中,犯罪所得数额和犯罪经营数额反映了行为的法益侵害程度*陈兴良.作为犯罪构成要件的罪量要素——立足于中国刑法的探讨[J].环球法律评论,2003,(秋季号):278.。受贿罪作为涉财类犯罪,数额作为其评价要素并无不妥。但立法上以数额大小作为确定刑罚轻重的基本依据,使得数额标准在定罪量刑中权重过高而导致“超载”现象*赵秉志.贪污受贿犯罪定罪量刑标准问题研究[J].中国法学,2015,(1):42.,最终在司法实践中产生“数额中心论”,促使处于附属地位的非数额情节进一步边缘化。这种“数额中心论”使得刑罚适用梯度与选择空间严重受限,刑罚难以匹配行为的社会危害性,严重扭曲了罪刑均衡关系*钱小平.贿赂犯罪情节与数额配置关系矫正之辨析[J].法学,2016,(11):42.。此外,以具体数额作为立法标准,规定过死且长期不变,难以动态、适时地反映不同时期贪贿犯罪的不法程度*钱叶六.贪贿犯罪立法修正释评及展望——以《刑法修正案(九)》为视角[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2015,(6):97.,其结果只能陷入频繁修法或者罪刑失衡的两难困境。

其次,非数额情节处于附属地位,刑事立法重视不足。在1997年刑法规定的受贿罪中,数额是决定罪与非罪、刑罚高低的基本依据,非数额情节只能在满足一定数额的前提下,对定罪量刑发挥补充、调整作用。换言之,非数额情节不具有独立的评价功能,必须依附于数额要素。但对于受贿罪而言,其保护法益是国家工作人员职务行为的不可收买性*张明楷.刑法学(下)(第5版)[M].北京:法律出版社,2016.1203.,“权钱交易”才是其社会危害性的本质体现。数额只是“钱”的表征,非数额情节则是“权”的集中体现,二者均为受贿罪罪质和刑量的评判标准。对此,非数额情节应当与数额平行,独立成为刑事责任评价的标准,以避免以数额为中心所带来的立法尴尬。

最后,“交叉刑”使得处罚标准混乱,容易导致量刑不公。在刑罚交叉地带,具有明显差异的不同受贿数额有可能判处相同刑罚,但其判断依据为何,刑法并未明确规定。支持交叉刑的学者认为,此时由情节发挥作用,对数额决定的刑量进行调整,此即为上文所谓的“两点论”。但这一解释和其后规定的“情节严重”、“情节特别严重”并不相符,因为情节作为升格刑要素是明文规定的,然而同一量刑幅度内却并未将情节作为法定调整因素,亦即,“两点论”并不符合立法原意。有学者经过论证,认为交叉刑存在诸多弊端,包括:违背罪责刑相一致的刑法原则,导致罪责刑失衡;违背刑法平等原则,损害刑法的权威性和公正性;破坏贪污受贿罪刑罚结构的梯度性,影响刑罚的威慑力;扩张法官的自由裁量权*张兆松.废除贪污受贿罪交叉刑之思考[J].中国刑事法杂志,2010,(10):43-45.。此结论更是对“两点论”的有力反驳,可堪赞同。

三、应然选择:《修(九)》确立非数额情节与数额并重的双轨评价标准

(一)《修(九)》中“概括数额+独立性非数额情节”双轨评价标准之肯定

为纠正受贿罪“具体数额+依附性非数额情节”评价标准的诸多不足,2015年《修(九)》将其作出重大修改,确立“概括数额+独立性非数额情节”的定罪量刑体系(见表3),对此值得肯定。至于其立法原因,全国人大常委会法工委主任李适时同志在《关于〈刑法修正案(九)(草案)〉的说明》中阐述道:“从实践的情况看,规定数额虽然明确具体,但此类犯罪情节差别较大,情况复杂,单纯考虑数额,难以全面反映具体个罪的社会危害性。同时,数额规定过死,有时难以根据案件的不同情况做到罪刑相适应,量刑不统一。”*臧铁伟,李寿伟.中华人民共和国刑法修正案(九)条文说明、立法理由及相关规定[M].北京:北京大学出版社,2016.407.这和笔者的上述分析不谋而合。

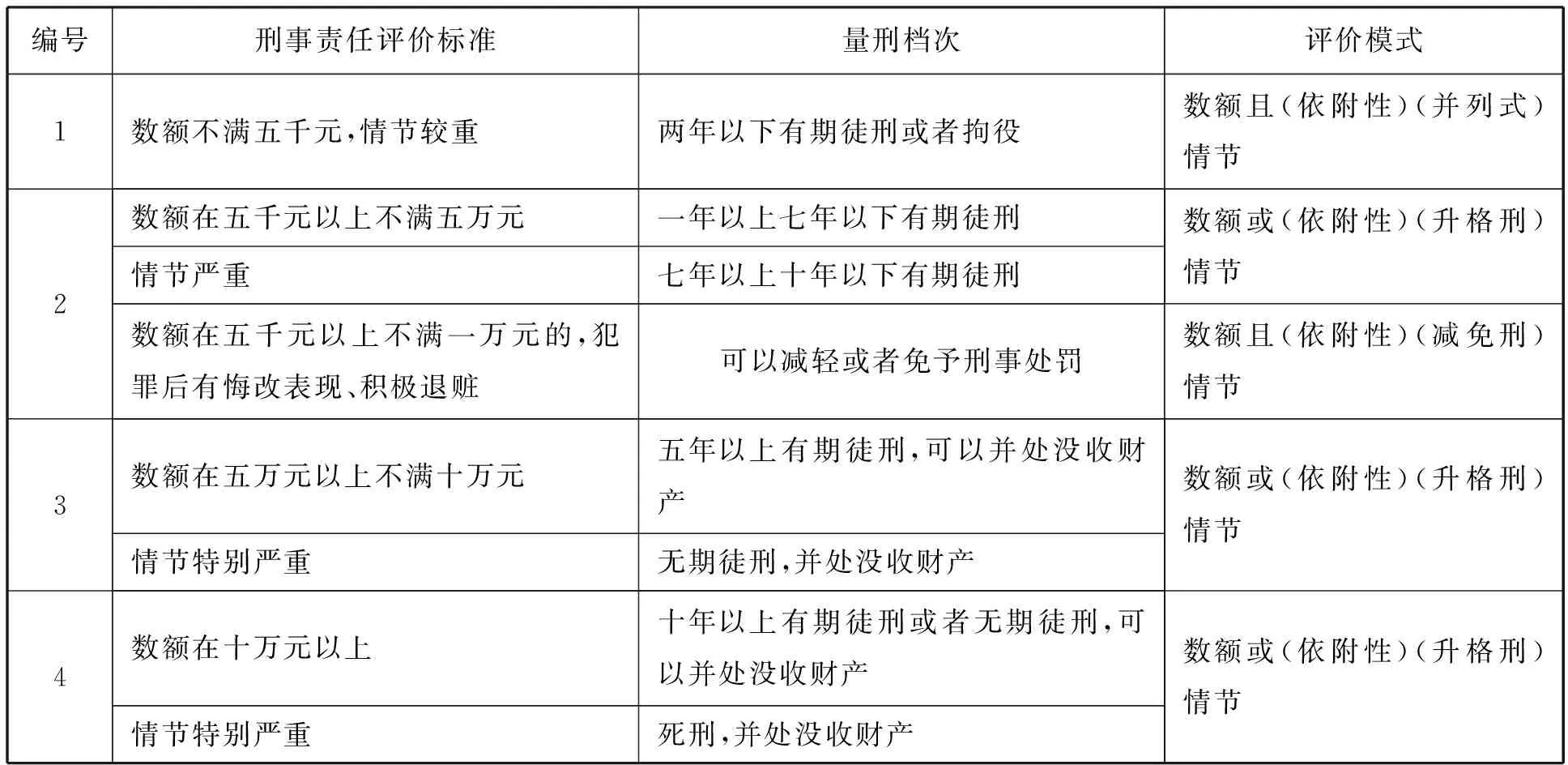

表3 《刑法修正案(九)》受贿罪刑事责任评价一览表

本次修法,主要有三点改动:(1)将评价标准由“具体数额+依附性非数额情节”改为“概括数额+独立性非数额情节”,使得非数额情节摆脱对数额的依附地位,同时解决“具体数额”带来的立法僵化;(2)基本删除“交叉刑”,第一档刑到第三档刑之间首尾无缝衔接,量刑体系混乱的问题得以消除;(3)刑罚从由重到轻回归为由轻到重,立法更为科学、理智,保持了刑法典的整体协调性。笔者肯定《修(九)》的上述变动,尤其是“概括数额+独立性非数额情节”这一评价标准的确立,属于立法选择上的重大进步,和本文所倡导的非数额情节与数额并重的观点一致,在此予以阐明。

首先,贪污贿赂罪与财产犯罪不同,其主要侵犯的是国家公职人员的廉洁性*姜涛.贪污受贿犯罪之量刑标准的再界定[J].比较法研究,2017,(1):36.,具体到受贿罪,其保护法益则为公权力的不可出卖性。权为民授,权力是确认和实现民众权利的需要,是根据民众意愿产生的,民众权利便是公共机关权力的本原,社会民众是公共机关权力的原始和最终拥有者*漆多俊.论权力[J].法学研究,2001,(1):20.。因此,国家工作人员作为公权力的行使者,只能将其用于确认、保障公民利益,其本质要求在于为公所使、为公所用,禁止因一己之私予以寻租、买卖。具体到受贿罪,其危害行为集中表现为“权钱交易”。对于“有钱无权”行为,和“职务”完全无关,自然不属于受贿罪;对于“有权无钱”行为,和“贿”并不相干,当依渎职类犯罪予以惩处。因此,“权”和“钱”,均是成立受贿罪不可或缺的构成要素。对于前者,表现为权力位阶高低、权力影响领域、受贿次数等等,其衡量标准为“非数额情节”;对于后者,表现为受贿财物的多少,其衡量标准为“数额”。因此,非数额情节和数额均是受贿罪必不可少的评价要素,至于二者在定罪量刑方面的具体功能,留待于后文阐述。

其次,公权力的不可买卖性只是受贿罪立法的初层原因,其深层原因则是防止因权力买卖带来的权力滥用。行贿人向受贿人输送利益,是以后者所掌握的权力及其背后资源为目标,受贿人对此心知肚明,二者对于“拿人钱财、与人消灾”的权钱交易早有默契。这种“消灾”行为,往往需要违背权力的合法行使程序,否则行贿人也不会甘冒犯罪风险。所以,权钱交易和权力滥用之间具有高度的相关性。禁止权力买卖的目的正在于保护职务行为的正常行使,防止受贿人和行贿人进行权钱交易后,受贿人滥用职务或者怠于行使职务,从而给国家正常工作秩序造成侵害*王刚.我国受贿罪处罚标准立法评析[J].环球法律评论,2016,(1):132.。因此,行为人在收受贿赂之后,是否不当行使权力以及是否产生不利后果,亦会影响受贿罪的刑事责任评价,其衡量标准则为反映渎职程度和附带性损害后果的“非数额情节”。

最后,在前述论证基础之上,对界定非数额情节、数额关系的其他观点逐一回应。对于“立法定性、司法定量”的观点,笔者认为其出发点并无问题,但在我国的设置条件并不成熟,具体表现为两点:其一,在我国刑事立法上,受贿罪之外的其他职务犯罪、职务犯罪之外的其他涉财犯罪,均以数额或者情节作为定罪量刑标准,所以仅就受贿罪采用定性标准,并不具有立法基础;其二,在我国当下,立法内容简单、立法技术粗劣的问题普遍存在,两高的司法解释权已呈过度扩张趋势,如将本属立法权的内容进一步赋予司法机关,则会加剧这种不合理现象。对于提倡反腐零容忍、去数额化的观点,笔者在分析受贿罪权钱交易的本质时已指出,“权”、“钱”对于受贿行为入罪而言,缺一不可,否则属于一般的渎职犯罪。对于将数额纳入情节之中,只以广义情节作为处罚标准的观点,笔者认为矫枉过正,原因有三点:第一,受贿数额的大小体现行为的进行程度,从而体现对法益的侵犯程度,国家工作人员收受财物数量的大小就反映出其出卖职务的实行程度*李希慧.贪污贿赂罪研究[M].北京:知识产权出版社,2004.203.,将数额作为与非数额情节并列的评价因素具有理论基础;第二,即使将数额纳入情节之中,数额亦是情节的重要组成,在定罪量刑中须着重考量,实际上也是将数额和非数额情节在同一位面上进行使用;第三,数额作为罪量的衡量标准,其本身具有多种优势,比如:计赃论罪传统、名实相符观念、便于司法操作等等*〔25〕赵秉志.贪污受贿犯罪定罪量刑标准问题研究[J].中国法学,2015,(1).,完全不论数额的立法模式并不可取。对于保持原有立法,将非数额情节作为数额的补充要素的观点,笔者在上文中已多次驳斥,在此不赘。现对非数额情节独立评价的立法优势作一补充,其主要表现为三点:(1)“非数额情节”的包容性非常强,可以大幅度扩容评价要素,比如将性贿赂等内容纳入其中,构建全方位的刑事责任评价体系;(2)此种立法更具前瞻性,可将现阶段尚未出现或者尚未引起关注的要素,在必要时涵括进来,避免频繁修法;(3)“非数额情节”一词,具有一定的解释弹性,可给司法解释留有空间,有利于司法者根据社会现实作出自由裁量,以减少司法僭越立法带来的解释风险。

(二)数额、非数额情节具体适用的进一步探讨

笔者提倡非数额情节与数额并重,并不意味着二者在定罪量刑功能上完全一致。在具体适用时,应将数额界定为具有独立定罪、独立量刑功能,将非数额情节界定为附属性定罪和独立量刑功能。这是因为:在认定犯罪成立时,因受贿罪的主体是国家工作人员,均具有一定权力,行为人接受财物本身即可体现出权钱交易的实质内容,故“数额”可以脱离非数额情节单独入罪。但对于权力而言,其本身并不包含财产内容,所以必须借助外部收受财产的行为,以体现为“受贿”,亦即,“非数额情节”必须依附于一定数额才可以入罪*其具体含义有两点:一是如果行为人的“权”与“钱”完全无关,则不构成受贿罪,严重者交由渎职类犯罪调整;二是如果行为人以“钱”作为权力买卖的对价,只是其实际所得数额未达到最低门槛(区别于单独数额入罪的“较大数额”),则可能构成受贿罪未遂。。在刑罚裁量时,数额、非数额情节均可以反映权钱交易的程度,二者在独立评价行为人罪责刑量方面并无疑义,对此上文已多有阐述。因此,笔者所谓的非数额情节与数额并重只是就其整体地位而言,“独立性非数额情节”也并非完全独立,只是定罪时在具备基本数额后,升格法定刑不再受限于其他数额。在此认识之上,笔者对数额、非数额情节的内容以及二者在个案中如何配合作进一步探讨。

1.数额基准的确定

根据数额大小的不同,《修(九)》将数额标准分为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”三个档次,但如何确定各个档次的基准数额,学者之间认识不一。其观点大致分三种:其一,将数额与行为人的平均工资标准相联系,采用倍数制的形式规定*曾粤兴,孙本雄.论我国受贿罪的立法完善[J].学术探索,2015,(9):35.;其二,以犯罪时上年度全国城镇居民人均可支配收入作为主要基准,并综合考虑货币购买力、居民消费指数、通货膨胀等因素*闫雨.贪污受贿犯罪二元分立的定罪量刑标准研究[J].江西社会科学,2015,(8):191.;其三,由司法解释规定一个相对确定的幅度,再授权省级司法机关根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在上述幅度内明确本地区执行的具体数额标准〔25〕。以上观点均有其合理之处,但亦具有严重弊端。对于第一种观点,将数额基准与国家工作人员的人均工资联系,并不具有理论基础。受贿罪的本质在于权钱交易,这里的“钱”需要反映出对“权”的侵犯程度,其实质在于社会民众对受贿行为的容忍程度。国家工作人员的人均工资,和社会容忍度并无关联,难以体现行为人的罪责。对于第二种观点,以全国城镇居民人均可支配收入为基准、综合考虑其他经济因素可堪参酌,但以“犯罪时上年度”作为时间点,以不同年度的人均收入不断调整数额基准,容易导致司法认定混乱乃至无法操作。犯罪人的受贿行为一般跨越多个年份,数额基准的不断变化使得受贿数额难以累计,从而导致数额认定的年份断裂。对于第三种观点,根据各区域经济发展和治安情况确定数额基准,会带来两个问题:(1)受贿罪属于职务犯罪,侧重于对公权力的保护,数额标准作为衡量权钱交易程度的指标,社会民众并不会因地区不同而对其产生不同评价。当然,各区域不同的经济、治安情况,可以作为非数额情节调整刑事责任。(2)我国国家工作人员多有任职调动,尤其是高职高官,采用多重标准会使不同区域的受贿数额难以累计,导致数额认定的省际冲突。

经过以上分析,笔者倾向于采用具体数额作为各量刑档次的基准,其优点在于避免数额累计的年份断裂和省级冲突。当然,其缺陷亦十分明显,即不具有灵活性,难以根据社会变化及时调整,严重时可导致罪刑失调。对此,笔者的应对建议为:由两高参照一定标准,定期对数额基准进行评估,当其与社会整体状况明显不协调时,适时颁布新的司法解释以作出相应修改。评估期限可暂定为三年,其原则为多作评估、慎重修改。至于评估标准,应当包括经济发展水平、社会民众观念、犯罪防控形势、案件审理情况等要素,以赋权方式转化为可计算数值,当其达到预设值时则进一步考虑数额基准的修改问题,在此过程中应重点听取基层法官、检察官的意见,作为重要决策参考。这一评估标准,亦是初次确定各量刑档次数额基准的方法。基于此,既可避免“具体数额”立法所带来的频繁修法,又可降低“具体数额”司法所产生的适用僵化,在确定性和前瞻性之间保持平衡。

2.非数额情节内容的确定

根据罪责程度的不同,《修(九)》将非数额情节分为“较重情节”、“严重情节”和“特别严重情节”三个档次,但其具体内容分别为何,尚待于进一步明确。对此,当从法益侵害性和预防必要性两个角度综合考量,以确定哪些情节应予法定化。受贿罪所侵犯法益为国家公权力的廉洁性,保护公权力的不可买卖属于立法的直接目的,这也是反映行为人责任刑的重要因素。此外,行为人基于权钱交易是否存在渎职行为,是否滥用国家权力以造成政府失信、经济损失等损害后果,则是受贿罪立法的深层原因,同样是衡量行为人责任刑的重要指标。因此,从法益侵害性角度确定的情节可以具体化为三类:一是反映权钱交易程度的情节;二是反映渎职程度的情节;三是反映附带性损害后果的情节。另一方面,刑罚的目的只能是预防性的*[德]克劳斯·罗克辛.德国刑法学总论(第1卷)[M].王世洲译.北京:法律出版社,2005.45.,对权钱交易行为的惩罚,在于肯定法规范所认定的价值,借此引导公职人员按照行为规范行事,以促进其内心认同,从而达到预防将来犯罪的立法效果。除这种隐藏在责任刑中的预防目的之外,刑法有时须以预防刑的形式介入,以直接突显刑事预防目的。具体到受贿罪,主要是对腐败行为高发、敏感的职位、领域的重点防范,其依据在于抚慰国民的不安情绪,增强对立法的信赖程度,同时威慑潜在的犯罪人。在确立非数额情节的定位上,应以法益侵害性为主、预防必要性为辅,因为前者客观上已可实现刑事预防目的,后者在单独适用时更当慎重。

根据以上分析,应纳入受贿罪评价范畴的法定化情节包括四类,其具体内容分别为:一是反映权钱交易程度的情节,包括:(1)受贿次数;(2)索贿次数;(3)收受非财产性利益情况,如性贿赂。二是反映渎职程度的情节,包括:(1)是否实施违背职位义务的行为;(2)实施违背职务义务行为的次数;(3)背职行为对职位义务的违反程度。三是反映附带性损害后果的情节,包括:(1)是否谋取非法利益及其价值;(2)给个人造成的经济损失;(3)给国家造成的经济损失;(4)对国家公权力机关威信的侵害;(5)其他的社会恶劣影响。四是反映重点预防职位的情节,包括:(1)高级国家工作人员;(2)司法工作人员;(3)国家安全工作人员;(4)食品、药品、环境保护、安全生产等涉及民生、公益领域监管职责的国家工作人员。当然,上述非数额情节的类型、内容具有一定的开放性,可以根据时代发展作相应调整。至于情节“较重”、“严重”、“特别严重”应如何区分,一般以次数多少、损失大小、程度高低划分梯度,同时辅以各情节之间的组合进行综合判断,以最终决定个案情节所属的法定刑档次。

3.数额、非数额情节在个案中的配合

在具体个案中,如只有数额或者非数额情节,则根据二者各量刑档次的法定标准进行判断即可,只是前者成立犯罪既遂,后者成立犯罪未遂。但在司法实践中,数额和非数额情节多混合在同一案件中,仅有数额或者非数额情节的案件几乎是不存在的,所以探讨数额、非数额情节在个案中如何配合,是一个无法回避的难题。对此,笔者将从定罪和量刑两个方面分别阐述。

在定罪时,应以数额为基础,判断是否构成犯罪以及具体的犯罪形态。其判断标准有二:(1)是否达到“数额较大”要求;(2)是否同时满足最低数额和“较重情节”。这两个标准属于择一关系,只要符合一个,即成立受贿罪既遂。如二者均不满足,则须进一步判断是否构成“较重情节”,如构成,则成立受贿罪(未遂);否则,不成立犯罪。

在量刑时,先对数额和非数额情节进行比较,单独决定法定刑幅度高者作为判断基础。详言之,若数额决定法定刑高于非数额情节,则以前者初步划定量刑起点和基准刑,后者调整刑罚量,以最终确定宣告刑;反之,则以非数额情节初步划定量刑起点和基准刑,由数额予以调整;如二者确定的法定刑幅度一致,则以其中一种为基础,另外一种辅助调整。当然,不管以上哪种情况,经调整后如超出事先确定的法定最高刑时,则升格法定刑,其依据为“数额+低情节=高情节”,实质上是用数额降低升格刑情节的要求或者说将数额纳入升格刑情节之中。也有学者提倡,用“数额切割法”对起刑点、法定刑升格点进行切割,将超过起刑点或者法定刑升格点的数额作为已确定法定刑幅度内的量刑情节加以考虑*钱小平.贿赂犯罪情节与数额配置关系矫正之辨析[J].法学,2016,(11):46.。这种方法未区分数额、情节在量刑时的作用大小,同时将超出起刑点、法定刑升格点的数额纳入情节之中亦属于多此一举,使得量刑过程更为繁杂,不易操作,故此法并不可取。

四、司法批判:《贪污贿赂解释》对数额、非数额情节的不当理解

(一)《贪污贿赂解释》第1-3条内容简述

2016年两高发布《贪污贿赂解释》,其中第1-3条是对受贿罪“数额”和“情节”具体内涵的解释(见表4)。其解释内容主要有三点:其一,较之于1997年刑法,提高了入罪门槛数额和各升格刑起点数额。其二,将情节的内涵具体化,共包括八项内容:(1)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;(2)曾因故意犯罪受过刑事追究的;(3)赃款赃物用于非法活动的;(4)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;(5)造成恶劣影响或者其他严重后果的;(6)多次索贿的;(7)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;(8)为他人谋取职务提拔、调整的。其三,对非数额情节的认定以一定数额为前提,基本回归1997年刑法对数额、情节的定位关系。

表4 《贪污贿赂解释》中“数额”、“情节”的具体内涵

对于《贪污贿赂解释》第1-3条,学者之间评价不一。有人认为,《贪污贿赂解释》对贪污罪、受贿罪的打击力度可谓“严而不厉”:既未将数额作为定罪量刑的唯一标准,更多地考虑弹性情节,使得法网更为紧密;同时又根据贪污、受贿罪的实际规模、样态,确立相对合理的数额标准,充分反映了我国“从严治吏”而非“从重治吏”的刑法理念*刘宪权.贪污贿赂犯罪最新定罪量刑标准体系化评析[J].法学,2016,(5):82-83.。但多数学者还是持批判态度,认为该解释对数额、情节的内容理解以及二者之间的评价定位均有失偏颇,属于司法机关对立法本意的不当僭越,这和本文的观点相一致。

(二)《贪污贿赂解释》第1-3条存在的问题

1.提高入罪起点数额欠缺考量

1988年《补充规定》受贿罪的入罪起点数额为2千元,1997年刑法的入罪起点数额为5千元,标准提高2.5倍。这次《贪污贿赂解释》将入罪起点数额提高到3万元,是1997年标准的6倍;如结合非数额情节,入罪起点数额为1万,是1997年标准的2倍。由此可见,入罪起点数额的提高幅度已相当之大,笔者对此不甚赞同,认为司法解释机关欠缺考量,其原因有两个:从情理层面而言,我国经济发展迅速、通货膨胀严重,货币的购买力较之于20年前确属缩水严重,但这并不意味着社会民众对涉财类职务犯罪的容忍程度有所升高,更不意味着小数额的权钱交易行为的社会危害性有所降低。简言之,货币购买力和受贿罪评价并不具有必然的对应关系。尤其是在当下,我国贪腐犯罪形势严峻,中央对其从严打击,社会民众拍手称快,本次解释提高起点数额更是不合时宜。从现实层面而言,职务犯罪属于智能型、高隐秘型犯罪*朱孝清.职务犯罪侦查措施研究[J].中国法学,2006,(1):128-129.,因职务与身份的掩饰效应和受害人的不明确性,致使其犯罪黑数较一般犯罪高*莫洪宪,王明星.论职务犯罪的特点、原因及其刑事对策[J].犯罪研究,2003,(2):15.。受贿罪作为职务犯罪的典型,受贿人和行贿人之间具有对合性、隐蔽性,在实践中侦查难度非常大。《贪污贿赂解释》提高入罪起点数额,必然会对侦查机关的立案标准产生重大影响,面对司法实践中狡猾、隐蔽的“苍蝇”或“老虎”,作为侦查线索的小数额受贿行为将面临立案难的困境,最终无法进一步深入,从而纵容实际上受贿数额较大乃至巨大的腐败分子。

2.将情节依附于数额定位不当

《修(九)》将非数额情节与数额并列,赋予前者脱离后者在定罪量刑上的独立地位,确立受贿罪刑事责任的双轨评价标准。但在《贪污贿赂解释》中,数额在适用序位上优先于非数额情节,非数额情节须满足一定数额的前提下方可考虑,只是较之于1997年刑法中情节的升格刑功能,本次解释不再升格,由此创设了一种新的“数额优先论”*钱小平.贿赂犯罪情节与数额配置关系矫正之辨析[J].法学,2016,(11):42.。对此,有学者认为我国刑法对受贿罪采用了“两套处罚标准”,其中在(较低数额基础上)定罪量刑的“情节标准”,属于情节为主、数额为辅的解释模式,妥当地把握了数额和情节的关系,有助于推动量刑合理化*周光权.论受贿罪的情节——基于最新司法解释的分析[J].政治与法律,2016,(8):37.。还有学者将其进一步总结为非数额情节的“降格升档”功能,认为这种解释使得受贿行为的定罪量刑标准更为丰富,更精准地反映不同个案中受贿行为人的主观恶性和社会危害性,实现对行为人定罪时的立体化考量和量刑时的复合式评价,以充分体现罪责刑相适应原则*莫晓宇.非数额情节在受贿案件中定罪量刑的功能分析——《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第1-3条评析[J].浙江社会科学,2016,(8):36-37.。但这类评价显然忽视了《修(九)》的立法规定。《贪污贿赂解释》延续了数额与情节之间基础性标准与选择性补充标准的传统定位,使得《修(九)》在数额与情节之间的突破性定位丧失空间,从而赋予《修(九)》在数额与情节定位上强烈的历史回归性*梁云宝.回归上的突破:贪贿犯罪数额与情节修正评析[J].政治与法律,2016,(11):38.。但是这种回归,显然背离本次修法初衷,将非数额情节解释为数额的依附要素,完全否定前者的独立评价功能,使得非数额情节与数额并重的评价标准夭折,其实际上属于以“准立法”形式对立法规定的曲解,本质上则是司法权对立法权的不当僭越。

3.情节具体解释内容不甚合理

《贪污贿赂解释》对于“情节”的认定,共规定八种具体情形,但这些解释内容的科学性、合理性则有待商榷,其问题主要表现为三点。其一,部分情节欠缺关联性,并未反映受贿罪的罪质:(1)曾因故意犯罪受过刑事追究的。这一情节虽然可以表征行为人的人身危险性,对其针对性地适用预防刑,但这和受贿罪并没有直接的关联性。亦即,将“曾因故意犯罪受过刑事追究”仅作为受贿罪的“较重情节”而未规定于其他罪名中,既未能反映受贿罪的罪质也违背刑法公正原则。(2)赃款赃物用于非法活动的。这一情节是行为人犯罪后的表现,此时犯罪既遂,无论如何使用赃款赃物,均不应回溯性地决定其之前的受贿行为。如事后的非法活动构成犯罪,数罪并罚即可,否则将其作为受贿罪情节则欠缺妥当性。(3)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的。这一情节亦属于回溯性情节,和受贿罪亦不具有关联性。“拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作”作为人身危险性的表征情节,可酌定影响受贿人的刑事责任;“致使无法追缴的”,如赃款赃物属于公共财产,则纳入损失性后果中予以考量,如属于行贿人个人的赃款赃物,则不应纳入受贿罪的相关情节中。其二,个别情节的社会危害性不足,并未达到入罪程度。比如:“曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的”,此时行为人尚未构成犯罪,其表征出的受贿人的人身危险性更不应作为入罪门槛,亦即,该情节事实上并未达到“较重”程度。其三,情节缺乏类型化,导致区分性不足、种类不周延。宏观层面上,未区分责任情节和预防情节、法定情节和酌定情节;微观层面上,未区分反映权钱交易程度的情节、反映渎职程度的情节、反映附带性损害后果的情节以及反映重点预防职位的情节。最终,使得受贿罪的情节体系较为混乱,情节之间区分性不足,诸多必要情节未纳入解释内容当中。

Equalityof“Non-AmountPlot”and“Amount”:BriberyCrimeShouldEstablishTwo-trackEvaluationStandard—Comment on Article 1 to Article 3 of the Interpretation of Corruption and Bribery Criminal Cases

WANG Xue-cheng

(SchoolofLaw,WuhanUniversity,Wuhan,Hubei430072,China)

The essence of bribery crime lies in the “power” and “money” transaction. The former measure standard is “non-amount plot”. The latter measure standard is “amount”. Both should be equal in the evaluation of bribery criminal responsibility, and its legislation model is “generalized amount+independent non-amount plot”. In the specific application, the amount should be given independent conviction and independent sentencing function, and the non-amount plot should be given subordinate conviction and independent sentencing function. The starting point for the amount of the benchmark should be established as the specific amount by the judiciary, and be timely amended under a comprehensive assessment regularly from the level of economic development, social and public opinion, crime prevention and control situation, the case of the situation and other aspects. Non-amount plot should include four categories of content, i.e. reflection of the degree of power and money transactions, the degree of malfeasance, incidental consequences of injury, and the key prevention positions. There are three major problems concerning Article 1 to Article 3 of the Interpretation of Corruption and Bribery Criminal Cases of Supreme People’s Court and Supreme People’s Procuratorate: the lack of consideration to improve the amount of entry into crime, improper positioning of attaching the plot to the amount, reasonable explanation of the specific plot content.

bribery crime; amount; non-amount plot; evaluation criteria; power and money transaction

2017-06-16 该文已由“中国知网”(www.cnki.net)2017年9月21日数字出版,全球发行。

汪雪城,男,武汉大学法学院2015级刑法学硕士研究生,主要研究方向:刑法学。

DF636

A

1672-769X(2017)06-0087-10

DOI.10.19510/j.cnki.43-1431/d.20170921.009