国家监察权运行机制研究

——兼论检察机关改革的方向*

2017-12-28李声高

李声高

(中南财经政法大学法学院,湖北 武汉 430073)

国家监察权运行机制研究

——兼论检察机关改革的方向*

李声高

(中南财经政法大学法学院,湖北 武汉 430073)

随着国家监察体制改革从北京、浙江和山西等省试点向全国推开,国家监察权改革已然成了理论界与实务界最为时热的论题。当前的研究主要限于国家监察委员会的立法探讨、组织架构和职能配置,对我国监察权理论来源、国家监察权改革及其风险、监察权改革后检察机关的未来走向以及国家监察权改革完善机制等方面却缺乏系统的研究。立足于当前三个试点的改革动向,在考量国内和国外监察制度的基础上,系统介绍我国监察体制改革的基本内涵与风险预测,理性设想检察机关未来改革的方向,提出我国监察权运行机制的完善路径。

理论来源;监察权改革;风险防控;完善路径

为了整合国家监察资源和力量,提高权力制约的质效和制度反腐的力度,我国开启了国家监察体制改革的进程*秦前红.“重大改革于法有据”·国家监察委员会授权考[J].中国法律评论,2017,(2).。2016年11月7日,中共中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》,部署在3省市设立各级监察委员会,从体制机制、制度建设上先行先试、探索实践,为在全国推开积累经验*http://news.xinhuanet.com/2016-11/07/c_1119867301.htm. 2017-11-04.。2017年11月4日,十二届全国人大常委会通过了在全国推开国家监察体制改革试点的决议*http://news.xinhuanet.com/politics/2017-11/04/c_1121905874.htm,2017-11-04.。至此,监察权改革从理论落实到实践。经过近一年的实践,最热莫过于两点:一是国家监察委员会对人民政府、人民检察院反腐职能部门的整合与吸收,试点地区检察机关反腐两局的人事冻结最为热议;二是国家监察委员会职能的明确化,特别是反腐过程中可以采取的12项措施的界定,也讨论较多。总体来说,国家监察权改革释放出的信号是反腐更趋于制度化和程序化。

此次的国家监察体制改革明显不同于往期的司法责任制改革,直到试点方案的出台,有关监察权运行机制的理论探讨与文献检索都还很少。存在几个问题,此次改革还没做出很好的解答:一是改革思想的来源到底是主内、主外还是兼而有之;二是国家监察委员会的设立,几乎囊括了执政党、政府及其司法机关的所有反腐部门,是否可能成为一个权限无界且无人监管的超级机构;三是监察权吸收了检察机关近三分之一的职权,检察机关改革的方向在哪里。这三个问题是书写此文的动因,当然也是贯穿全文的索引。

一、制度探源:国家监察体制的理论借鉴

(一)我国历代的监察机制反思

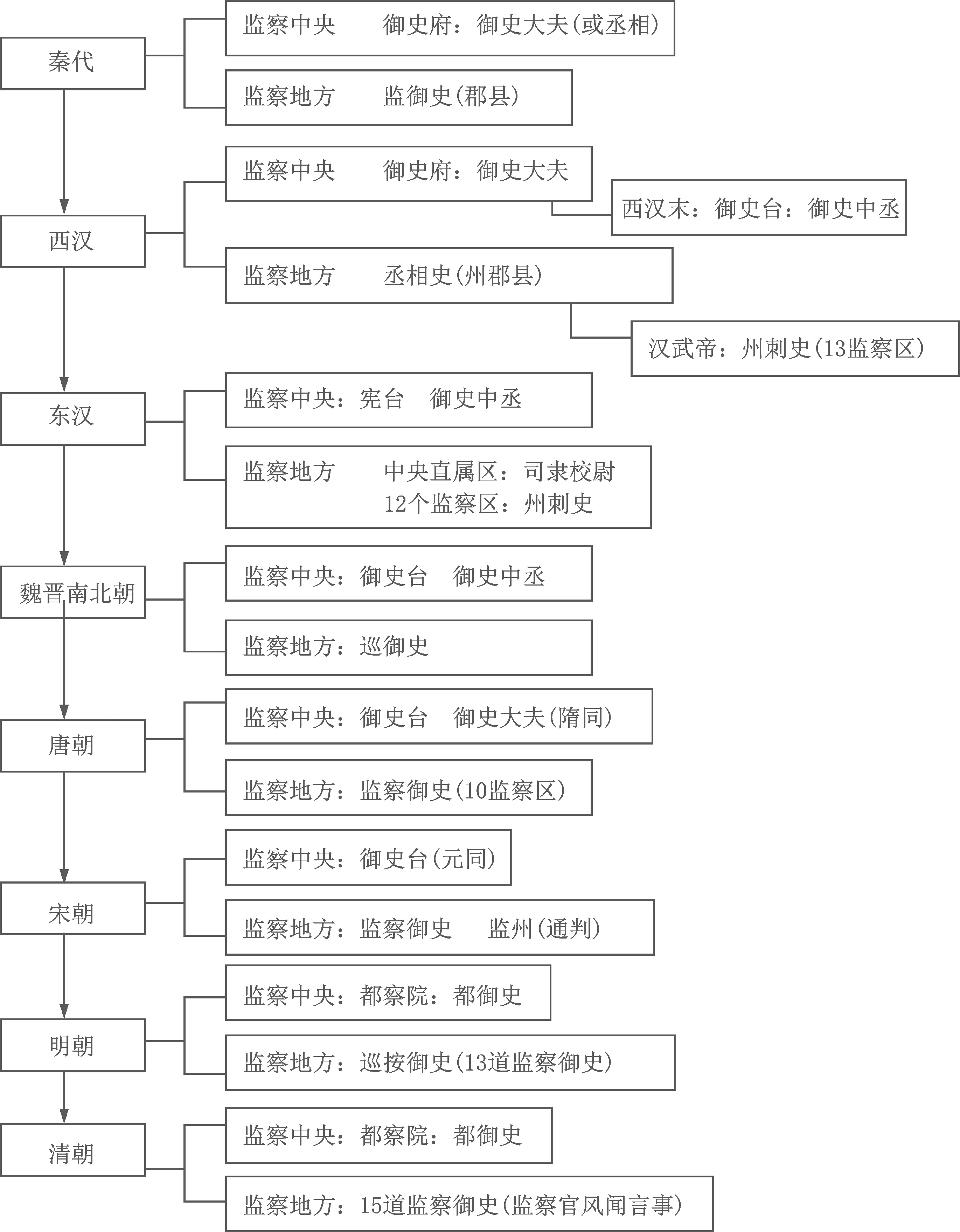

中国封建监察制度是封建官僚政治制度的重要组成部分,它不仅在整饬吏治和巩固封建专制统治,维护封建社会稳定和发展方面发挥了重要功能,而且也为后世积累了丰富的文化遗产和可资借鉴的宝贵经验*林雅.中国封建监察制度及其得失评析[J].法学评论,2004,(4).。监察作为反腐倡廉一个重要的途径,为历代所重视。我国古代监察制度已经有较多法律史学者进行研究,总体分为形成(秦汉)、发展(魏晋南北朝)、成熟(隋唐)、强化(宋元)和完备(明清)五个阶段。下边从横向和纵向两个视角,考察我国历代监察权与行政权的关系以及监察权历代运行体制。

1.从隶属到分立:监察权与行政权的关系分析

我国古代监察权与行政权的关系最为显著的特点就是历经从隶属到分立的过程。监察制度的形成阶段,即秦汉时期,突出特点就是体制紊乱、组织从属、监政不分(具体见图1)。秦朝实现了国家的封建统一。在中央设置御史大夫作为丞相副贰,辅佐丞相治理天下,同时监督各级官吏*张国安.论中国古代监察制度及其现代借鉴[J].法学评论,2009,(2).。对于地方则由皇帝亲任 “监御史”来行使职权。汉承秦制,但更严密,御史大夫“内承本朝之风化,外佐丞相统理天下”*《汉书》卷83《薛宣列传》。。西汉在中央这一块是设立御史中丞,地方与秦相同,只是其后地方变革为非固定性的“丞相史”行使,汉武帝第一次设立刺史,以此监察地方。从“御史府”到“御史台”再到“宪台”,名称在变,职能却未变。到魏晋南北朝时期,中央监察机构实现了初步统一,成为独立的监察机关,监察机构御史台才逐步从行政机关脱离,形成了直属皇权的权力。

图1

总体来说,这一时期监察权与行政权不作区分,更准确地说是监察权隶属于行政权,因为在古代,皇权代表着君权,相权代表着行政权,秦汉将监察权的最高长官称为贰丞相,就可以直接看出两种权力之间存在隶属关系。魏晋南北朝已慢慢将其独立出来,突出表现就是在中央这一块做到了统一行权。隋后元前中央方面皆以御史台行使监察权,御史大夫具体负责。明代和清代则以督察院行中央监察之责,都御史具体履职,此时在机构和组织上做到了完善与统一。

为何我国古代监察机构能够实现从行政机构中分立,究其原因,到底是皇权与相权博弈的结果,还是君权与行政权地位关系发生了变化?事实上,封建社会的专制集权是逐代加强的。秦汉时期,代表政府权力的相权在实力上足以与皇权抗衡,因此从政府权力中引申出来的监察权既可以向上监察中央,也可以向下监察地方。魏晋南北朝后,特别是过了宋元,封建君主专制空前强化,代表政府的相权受到了巨大削弱,原本从代表政府权力的相权中引申出来的监察权反被皇权牵制,使监察权从相权中独立出来,成为专制的工具,横向制约封建政府,纵向监视地方黎民。

2.从行政到司法:监察权渗透范围分析

从隋唐开始,代表监察权的御史职权范围进一步扩大,开始从行政监察权扩充到司法权。以唐为例,专行监察的机构御史台已能涉及一些司法职权,对司法机构大理寺与刑部的案件监督可以很好的体现这一点。《唐六典》云:“侍御史掌纠举百僚,推鞫狱讼*《唐六典》卷十三侍御史条。。唐代御史台除了有弹劾权监察权外,最大的特点就是还被赋予了司法审判权,使监察和司法审判权相结合*张丽娟.唐代御史台司法职能研究[D].长春:吉林大学,2010.13.。有大案要案之时,则让大理寺卿、刑部尚书、御史中丞同审,也叫做“三司推事”。《旧唐书·令狐彰传》记载:“令狐建榜杀刑士伦,其妻李氏奏请按劾,诏令三司诘之。”*《旧唐书·令狐彰传》。三司推事机制到明清亦然可查。

监察权的范围从单纯的行政监察扩充到司法权,反映了我国古代监察权地位的提升,当然,归根到底还是君主专制的强化。作为治奸惩污的工具,统治阶级日益发觉御史监察制度的重要性,开始对其进行职权细分,赋予特殊权力,提高所属官员的地位。也可以说,统治阶级基于集权专制需要,而赋予御史台审判之权。从另一个视角看,统治者很早就认识到,没有终决结果权力的监察,很难起到惩治腐败的效果。要想更好的履行监察职权,在行权手段上就需要赋予监察机关一定的封建法律不利后果实施权,以此铭证权威。正因为如此,监察权之上又衍生出了司法审判权。

3.从扩权到限权:监察机构的风险防控

我国古代监察权从行政权中产生,后独立于行政权,而成为皇权制约相权和监督地方的统治工具。在监督地方这一环节,由于监察权权力异化而形成封建割据。西汉时期建立的刺史制度,起初刺史职守仅限为监察方面的权力,然至东汉时,职权已扩大行政权、兵权,最后发展成为州一级的最高行政长官。唐朝设立的监督地方的节度使,明朝建立的厂卫制度,都是监察权在实施过程中发生异化和失控的体现。本意在中央集权,而演变所极,却成为尾大不掉*钱穆.中国历代政治得失[M].北京:北京三联书店,2001.50.。检察权如过渡扩大,形成高于皇权的封建割据,会直接导致国家的衰败和灭亡。唐朝和明朝的教训带来的警示是监察权必须在一定的框架内运行。

(二)监察机制的比较考察

监察专员制度本质上属于行政监察。“它最早源于1809年《瑞典宪法》的规定。在此后200余年的时间里,它不断生长开花,结果落子,逐渐植根于五大洲的120多个国家。”*韩春晖.美国组织监察专员制度及其启示[J].法商研究,2013,(6).“监察专员拥有法定职权和独立地位,接受公民投诉,调查官员违法,发布处理意见。”*李红勃.人权、善政、民主:欧洲法律与社会发展中的议会监察专员[J].比较法研究,2014,(1).由于瑞典监察专员制度在惩治腐败上取得突出成效,欧洲其他国家随后都纷纷借鉴而建立了监察专员制度。21世纪初世界上有一百多个国家在国家、大区、市等不同层次上设立了监察专员*罗智敏.对监察专员(Ombudsman)制度的思考[J].行政法学研究,2009,(4).。总体来说,国外监察专员制度大致可以分为以下几种类型:瑞典议会司法专员制度、芬兰议会监察专员制度、英国议会行政监察专员制度、法国的调解专员制度、新西兰的申诉专员制度和澳门反贪污及贿赂专员等。

除法国的调解专员制度外,其他的监察专员制度都是议会监督权力的体现,可以说是由议会产生,对议会负责。然而必须说明的是,地位的独立并不受产生机制的直接影响。第一,独立于政府,首要职能为监督政府及其工作人员。第二,独立于议会,这里的独立是有所区别的独立,其一是行使职权上的独立,由议会产生并不代表议会可就个案干扰司法专员或向其发号指令,甚至在终局结果的评论上都是被限制的;其二是经费来源上的有限独立,毕竟议会专员的经费来源还要依仗议会,可哪怕这样,其行权的独立性依然能够不受议会钳制。还有一个国家是法国,这个国家监察机制比较特殊,又名为调解专员制度。它并非代表议会进行监督,其本身是独立的行政机构*黄云松.监察专员制度与我国不良行政救济初探[D].成都:四川大学,2006.8.。也可以说法国的调解专员本身属于行政机关,人事和财政上都独立于议会。

关于监察专员的职权,即监察专员的工作方式,一般包括审查国民的投诉和介入处理国民有异议的行政性行为。一般来说,监察主体对其行权对象的措施大致涵盖:一是提出批评建议的权利,尽管没有法律上的约束力,但可以引导舆论对其进行监督;二是行政公诉权,代表国家提起行政诉讼;三是启动纪律制裁措施,以减薪或警告等党纪或政纪处分来实现监察权。

(三)我国香港地区廉政公署监察机制

香港被世界誉为“廉政之都”,“据‘透明国际’组织发布的《2004全球腐败排行榜》亚洲城市中,按廉洁程度排名为新加坡第一(世界排名第五位),香港第二(世界排名第十六位)。”*王宗文.权力制约与监督研究[M].沈阳:辽宁人民出版社,2005.255.反腐败想获得成效至少要做到两点,一是主观上要有惩治腐败的决心与坚持,二是客观上还需要科学化、制度化的反腐机制配合。香港反腐机构廉政公署的设置亦是遵循此原则。“香港特别行政区设立廉政公署,廉政公署不属于公务员的体系,廉政专员对行政长官负责。”*《香港特别行政区基本法》,第57条。

对于香港来说,廉政公署最引以为傲的就是做到了“三个独立”。第一,在组织上实现了机构独立。独立、唯一是香港廉政公署在反腐领域的专有名词,在组织上不隶属于任何行政机构,没有领导或制约关系,只接受特区首长直接领导,廉署专员专职反腐治腐工作,程序的直接性是其最显著特征。第二,在人事关系上实现了独立。廉政公署和行政机关的公务员在很多方面迥然不同。独立的录用标准、编制的非政府化与合同制聘用方式,让廉政公署基本上不受行政机关任何钳制,没有执法上的后顾之忧,也就自然的保证了廉政公署的独立性与廉洁性。第三,财政上的独立。廉政公署的办公经费由政府预算单独划拨,而划拨经费的决定权属于廉政公署直接回报工作的行政长官。廉政公署经济开支独立,职员享有不同于政府职员的独立津贴和基金优遇*陈永革.论香港廉政公署制度的特色及其对内地廉政法治的启示[J].清华法学,2003,(2).。其他各级政府官员无法干涉廉政公署的经济来源,经济的独立有利于廉政公署放心大胆地监督他们*王欢.香港廉政公署制度研究[D].山东:山东大学,2009.。机构、人事和财政三个独立互为支撑,让其完全能够全心致力于反腐工作。

廉政公署的职权范围比较广泛,最为熟知的有四个权力:一是调查权。在行政官员财产来源不明案件中,廉政公署除了有要求当事人履行说明解释义务外,还有权调取当事人及其利害关系人的账户。二是搜查权,在特殊情况下有权使用强制性措施。三是拘捕权。“如有理由怀疑他人触犯以上三大条例之一,或身为政府雇员因滥用职权进行勒索,情节严重,可以不用拘捕令而将其拘捕”*程锦民.香港廉政公署[M].北京:中国书籍出版社,2000.33.四是财产扣押权。如果有证据证明监察对象违反《廉政公署条例》,廉署专员有权对其实施扣押。廉政公署对于以上四权有自我审批权,高度的自治性保证了廉政公署的高效行权。

(四)国家监察权改革理论之省视

此次的国家监察权改革,诸多职权的运作机理与制度安排都非凭空为之。从执政党与国家监察部门合署,到行政监察反腐部门并入,再到检察司法部门两局的强力整合,基本上实现了国家反腐部门之大一统。通过对我国历代监察机制的研究以及对西方主要国家监察机制的考察和我国香港地区廉政公署监督制度的介绍,可以从两方面解析我国的国家监察体制改革的理论渊源。一方面,“中国古代监察思想博大精深,深刻地影响到了监察制度与法律的制定与运行”*张晋藩.中国古代监察思想、制度与法律论纲[J].环球法律评论,2017,(2).。另一方面,监察权的独立地位对于监察权的行使至关重要。不管是国外的监察专员制度,还是我国香港地区的廉政公署,都是独立于行政权,即围绕权力的独立性进行治理腐败的制度安排,最后都将权力统归于最高权力机关。

反思当前我国的监察体制,其主要特点:一是行权主体的多元化,多个机构和部门交叉履职;二是监察程序上缺乏科学与系统的规制,突出体现在依据不明和程序混乱。党的纪律检查委员会行使纪检监察。行政监察又是政府权力的重要延展,人民检察院的司法监察是法律监督的宪法权力重要体现。党的执政权、国家行政权与国家司法权尽管形式上可以做到各司其职,但是三者间毕竟在信息调度上无法做到协调统一。三机关相互整合,实现了我国监察体制的统一,也补充和扩大了我国监察权的权限范围,对于反腐倡廉大为裨益。

二、机理审视:国家监察体制改革及风险

(一)国家监察权改革概述

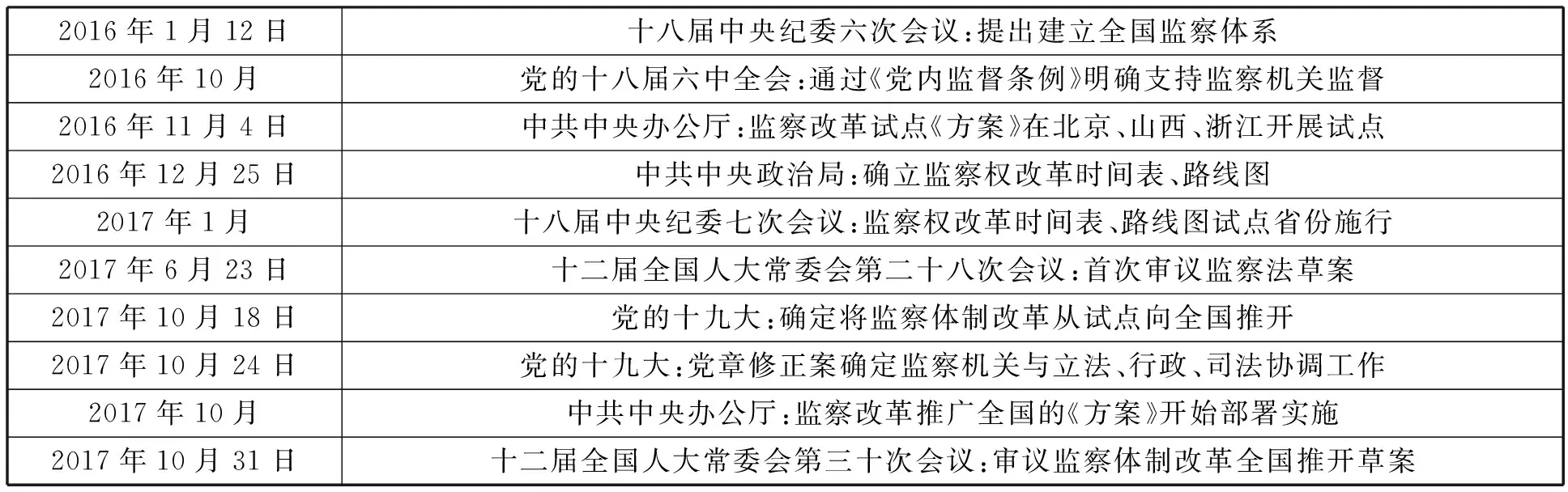

监察权改革的发起、试点及全国推广正紧密施行(参见表1),状况前文已有阐述,这里主要对此次监察权改革中的重点内容,即机构和人事任免,还有职权界定方面做一简单介绍。

表1 国家监察体制改革梳理

此次改革重组的监察机构主要包括三部分,其一为执政党的纪检部门和重组后的国家监察部门合署办公;其二为行政机关反腐机构,即监察厅(局)和预防腐败局;其三为司法机关反腐机构,即查处贪污贿赂、失职渎职和预防职务犯罪部门。通过创建监察委员会,使检察院的反腐职能让渡到新设立的国家监察机关,即国家监察委员会,“由其统一行使反腐败职权,将反腐败力量拧成一股绳。”*陈光中.关于我国监察体制改革的几点看法[J].环球法律评论,2017,(2).在新的国家监察制度下,监察委员会对所有行使公权力的公职人员实施监察*马怀德.“国家监察法”的立法思路与重点[J].环球法律评论,2017,(2).。

关于其产生方式、人员构成和任免方式,方案也做了明确说明。“监察委员会主任由本级人民代表大会选举产生;监察委员会副主任、委员,由监察委员会主任提请本级人民代表大会常务委员会任免。监察委员会对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责,并接受监督。”*参见《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》。从文义解释的角度,国家监察委员会已和政府、法院还有检察院权力同根同源,都由人大产生,构成一府两院后的第四种权力。至于其领导方式问题,现有的改革文件还没有细化,可立足于现有的实践经验,“国家监察机关(地方各级国家监察机关)是实行同时对上一级机关负责,受上一级机关监督的体制的国家机关。”*姜明安.国家监察法立法初探[J].中国法律评论,2017,(2).

最为热议还是监委会的职责问题,此次改革也将其明确化*《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》中关于监察委员会职责,概括起来主要为纪检和监察两项职能,具体可施行谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定和留置12种措施。。准确的说,这只是试点地区先行的方案,国家监察委员会具体应该享有哪些职权,理论与实务界都还争议颇多。但有一点已经确信无疑,即国家监察委员会的职权早已不再局限于行政监察权和刑事侦查权。试点方案以及正在征求意见的《国家监察法(草案)》对国家监察委员会职责的规定明显过于抽象和宽泛,在实务中必须明确化。有几个措施应当在试点中进行具体解释:一是监委会的调查权与刑事侦查权关系怎样处理;二是处置权的形式与界限如何厘定;三是查询和调取的条件、对象与内容具体包括哪些;四是留置的对象、情形和时间限制等等。如果立法上不细化这些直接关系到人权保障的措施,国家监察委员会的履职就会面临难以克服的风险。

(二)监察权改革的风险防控

1.国家监察委员会和执政党的关系如何理顺

此次改革一个重要的内容就是执政党和国家的监察机构合署办公。执政党和国家监察委员会的关系在监察机制改革后如何处理,是监察权改革面临的首要问题。

“合署办公”一词,只能作两个机构、两块牌子、两套人马、办公地点相同的理解。执政党的领导是前提,这是由执政党的地位决定的。即“反腐败事业要坚持党的领导,监察委员会不仅归纪委领导,同时两者合署办公。”*陈光中.关于我国监察体制改革的几点看法[J].环球法律评论,2017,(2).也可以说合署办公的前提是党的领导。党的纪律检查委员会与国家的监察机构在监督对象看似不同,前者是对党员干部的纪律监督,后者是行使公权力的国家公职人员,但是由于执政党的特殊地位,决定了国家公职人员的主要成份都是由共产党党员构成。所以,两者在监察对象上存在较大重合。当对象是党员而非国家公职人员时,党的纪律部门可优先单独履职;是国家公职人员却非党员时,国家监察委员会可优先单独履职;二者兼备时,应当以反腐的效率原则为先导。从党的纪律检查委员会和国家监察委员会的职权上来分析,显然党的纪律检查委员会行权范围更为笼统和宽泛,在手段上也更为便易和效率。但是从制裁措施上看,国家监察委员会又更为透明化、制度化和更具强制性。因此,在处理监察对象重合的问题上,还是可以沿袭监察机制改革前的做法,党的纪律监察委员会根据举报材料先对被举报的对象约谈、通报、审查和党纪处分,先以党法惩之;国家监察委员会提供必要的技术帮助,在掌握了被举报对象重要的腐败证据后,交由国家监察委员会对其实施讯问、搜查和查扣等强制性措施,涉嫌职务犯罪的,移送公诉机关起诉,以国法惩之。

2.谁来监督监察者

“谁来监督监督者”本身就是法学界一个永恒的论题。国家监察委员会的建立,集整个国家的反腐机构为一体,机构的地位和权力的范围都较之以前大为扩充,已经引起了社会的担忧,国家监察委员会前有执政党的纪律检查委员会合署办公的党权支持,后有国家监察权国权强制力,有没有可能成为缺乏监管且滥用国家权力的单行机构?谁来监督监察者这个问题也是国家监察委员会改革不可回避的。

事实上,从试点三省已经明确的措施分析,国家监察委员会并不是一个没有人监督的超级机构*国家监察权改革特邀监察员马怀德指出,“监察委由人民代表大会选举产生,首先要接受人民代表大会的监督;此外,改革中通过对监察委与司法部门衔接之间流程的设计,也使监察委调查贪腐案件的职能与司法监督的职能形成制衡和监督关系;另外还有党的监督、社会监督以及监察委员会的自我监督。”。人大监督、司法程序的监督、执政党的监督、社会监督和自我监督这五种监督方式,理论上能有效的制约国家监察委员会,防止其成为一个超级机构,以下具体分析。首先,人大监督形式上不失为一个行之有效的监督方式。由人大产生,受人大监督,是理所当然,甚至可以说人大及其常委会与同级监察委员会是领导与被领导的关系。这样人大对监委会的监督问题解决了,但又衍生了一个新的问题,前文已经述及国家监察委员会的监察对象是国家全体公职人员,人大是国家权力机关,人大代表理应属于国家公职人员,人大领导和监督同级国家监察委员会,但是国家监察委员会又应当享有监督具有国家公职人员身份的人大代表,“如何解决此一逻辑上的‘悖论’无疑是改革面临的难题之一”*秦前红.监察体制改革的逻辑与方法[J].环球法律评论,2017,(2).。其次,程序性监督,即与司法衔接上的监察权程序性控制。司法机关与监察机关相互独立,如果监察机关监察程序不合法,在监察机关移送公诉机关起诉后,司法机关就可以以非法证据排除规则和疑罪从无原则来释化监察委员会的监察效果,这也不失为一项有力的监督方式。再次,执政党监督,由于党和国家的监察机构合署办公,所以国家监察委员会在对国家监察人员实施监察时,必然直接受到党的监察部门监督。又次,社会监督,当监察委员会在监察过程中违反法律程序或侵权时,人们可以诉诸于舆论监督或是向司法机关提起诉讼。最后,自我监督。由于国家监察委员会理论上属于双重领导体制,既受同级人大领导,又受上级监察机关领导,可以说整个监察委员会是作为一个整体行使国家监察权的,因此,整体内的上下级监督也是自我监督较为实效的方式。

3.检察机关改革路在何方

通过试点的改革方案,可以看出国家监察委员会陡然抽掉人民检察院近三分之一的职权、人员机构和编制,很大程度上削弱了检察机关的地位。准确地说,如果监察权改革在全国铺开,检察机关除了办公厅、政治部和机关党委等行政性质的部门外,就只剩下公诉和侦查监督这两个基本职能部门了。“改革关头,考验着检察机关的政治态度和责任担当,要确保思想不乱、队伍不散、工作不断”*参见http://www.legaldaily.com.cn/leader/content/2017-01/15/content_6956021.htm?node=34269, 2017-06-10.。这是检察部门内心真实的声音,也侧面反映了“削权”后的担忧与无奈。检察机关的两大基本职能,即控诉职能和法律监督职能,在“削权”后权力基础与位阶就应当要重新审视了。必须面对的是,此次国家监察委员会改革后,检察机关的法律监督职能可以说基本上已经被监察委员会吸收了。机构收缩后的检察机关是否有必要进行改革,改革的出路在何方,检察机关的法律监督权属性以及同监察权的冲突与协调,也是监察权改革抛给理论界和实务界的一个新的论题。

三、理性设想:检察机关发展的新方向

检察权的发展与改革集中体现在监察体制改革下的检察权属性定性,以及检察院的法律监督权与国家监察委的监察权权力位阶界定问题。

(一)权属明晰:监察体制改革下的法律监督权检视

检察,顾名思义是指“审查被检举的犯罪事实”。从文义解释的角度看,检察机关最为重要的职能就是法律监督职能。而检察机关的另外一项基本职能,即控诉职能,如果从我国古代监察机制理论考察,可以将控诉职能理解为法律监督职能实现的方式和手段,也可以说控诉职能由法律监督职能衍生而来。惩治腐败打击职务犯罪最为基本的流程就是检察机关作为先导,侦查机关予以配合,在掌握了基本犯罪证据后,由侦查机关移送公诉机关提起诉讼。检察机关本身作为一个重要的法律监督部门参与到惩治腐败的工作中去的,从人民检察院、反贪污贿赂局和反渎职侵权局三个机构一套人马就可以看的出来。在职务犯罪的预防和惩治方面,检察机关的监察权和法律监督权往往以一种竞合的形式存在。此次监察体制改革将检察机关的监察职能划归同级的国家监察委员会,只保留了检察机关控诉职能和被“弱化”了的法律监督职能,即摘取了检察机关行使监察职能的两块牌子。检察机关“缺失”了职务犯罪侦查权和“检察监察权”后,以职务犯罪侦查为“后盾”的法律监督权属性基础如何定位,需要重新检视*职务犯罪侦查权从检察院谢幕已成事实。2017年11月4日十二届全国人大常委会第三十次会议通过《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》的决议后,检察机关享有完全的职务犯罪侦查权成为法治反腐的一种曾经形态,虽然决定是《监察法》正式出台前的过渡,但是决定的信号却很明确:一是《中华人民共和国刑事诉讼法》授予检察机关的职务犯罪侦查权在全国范围内被调整和停止执行;二是赋予即将在全国成立的各级监察委员会享有对职务犯罪的监督、调查、处置职权,并可采取留置等调查措施。这一前一后的动作,只是在履行好法律上的交接手续,继往开来。。

监察体制改革抛出了一个理论性问题,即国家监察委的监察权与人民检察院的法律监督权的合理界分问题。在国家监察权改革之前,检察权的基本属性应为法律监督权*石少侠.论我国检察权的性质——定位于法律监督权的检察权[J].法制与社会发展,2005,(3).。法律监督权广义上包括立法环节法律监督权、司法环节法律监督权、执法环节法律监督权和守法环节法律监督权*任文松.法律监督权研究[D].重庆大学,2008.126-137.。而监察权改革前一般指向的是行政监察,在监察权改革之后开始从行政监察中分离,整合成为更具职能化与专业性的国家权力即国家监察权,在行权范围上也从行政监察扩充到司法监察。有一个问题必须要正视,国家监察权改革溶蚀了检察机关的反贪污贿赂局和反渎职侵权局两个重要的职务犯罪侦查部门,是否对检察机关的法律监督权同步溶蚀。“尽管国家监督委员会是一个全新的机构,但其所拥有的职权并非创新所得,这些权力也并未超出一府两院架构下行政权、检察权的外延”*林彦.从“一府两院”制的四元结构论国家监察体制改革的合宪性路径[J].法学评论,2017,(3).。从检察机关的法律监督权内涵和外延上来看,国家监察权改革并没有从形式上削弱检察机关的法律监督权,而仅仅从手段上对检察机关法律监督权的一个方面,即关涉国家机关工作人员职务犯罪的发现机制上形成了一种隐性冲击。另一方面,将职务犯罪侦查权转隶国家监察委员会,有利于检察机关更专注地行使起诉权和法律监督权,很大程度上避免了检察机关在行使职务犯罪侦查权和起诉权时易被视为“既当运动员又当裁判员”的权属弊端。检察机关在司法领域的法律监督权更为狭义,在行使权力的范围上仅限于对侦查行为和审判行为的合法性实施法律监督,在监督的时间节点上也仅限于事后监督,特别是对审判行为的监督以不损害审判独立为前提。国家监察权在监察对象上明显小于检察机关的法律监督权,仅限于国家公职人员;其行使权力的方式较检察机关的法律监督权也更小,仅限于公职人员的职务犯罪活动。

因此,国家监察体制改革下明确检察机关的法律监督权权属问题,以此论证检察机关法律监督权的合理性与必要性,也就能稳定检察机关作为一元四级国家权力结构的制度“自信”,同时检察机关起诉权与法律监督权在职务犯罪侦查权剥离后的专业化改革,将成为检察机关改革的新动向。

(二)位阶诠释:法律监督权与监察权冲突与平衡

上文从权属的角度分析了法律监督权与国家监察权之间的范围与界限,其间的权力行使领域势必会存在竞合之处,国家监察权改革如果不解决检察机关法律监督权和国家监察委监察权之间的权力位阶问题,不仅监察权改革会遭受阻力,检察权未来的发展也会遇到难以克服的问题。

国家监察权的独立专属将原本国家四元权力结构改变为五元权力结构,全国人大享有最高国家权力,国务院、最高法、最高检和国监委分属二级国家权力。这样来看国家监察权和检察权的权力位阶在形式上是平等的。国家监察委的监察对象是国家公职人员,范围是职务犯罪活动,因此检察机关的工作人员定然隶属于监察权的行权对象。而法律监督权专属于检察机关,属于检察权的核心部分,这一点在监察权改革后检察机关起诉权“泛过程化”上体现的最为明显,法律监督权成为检察机关最重要的存在基础。上文已经提及法律监督权的范围要比国家监察权更为广泛,但是二者在司法领域特别是关涉职务犯罪方面,存在着权力交错行使的情形。鉴于国家监察权改革刚刚在全国铺开,有关国家监察权和法律监督权冲突问题还未足够积累经验和解决方案,因此只能从理论上做一些宏观探讨。国家监察委员会从检察院承接职务犯罪侦查权,对于反腐工作上的监察权行使往往具有事先性,同时国监委与党的纪律检查委员会合署办公,使得职务犯罪侦查权的行使更具超前化和预防性。而检察机关的法律监督权则恰恰相反,体现的是一种对权力行使合法性的事后监督和程序控制。这样一来,法律监督权和国家监察权冲突就大多被微妙的错开了,这是第一层解决方案。如果监察权的行使出现滞后性的情况,和法律监督权的程序控制“正面交锋”,较为理想的解决方案是将国家监察权的职务犯罪侦查衔接到司法程序中,这样一来法律监督权就可以实现对侦查行为的合法化监督*试点方案探索了监察程序同司法程序的衔接与制衡机制,一个措施就是规定国监委移送的案件检察机关有权退回补充侦查。参见:积极探索实践 形成宝贵经验 国家监察体制改革试点取得实效——国家监察体制改革试点工作综述[N].检察日报,2017-11-05(1).,但是监督方式应当限于事先引导和事后控制,以规范指导和不僭越行权为前提。实质上就是对监察权行使合法化之法律监督的承认。在国家监察权的行使进入司法程序之前,国家监察权和法律监督权的权利位阶理论上是平权的;在进入司法程序之后,法律监督权具有优位性。这一点没有必要回避,也不会冲击国家监察权的二级权力地位。总而言之,国家监察权行使合法化的法律监督,也将成为国家监察权改革和检察权发展的重要论题。

四、改革展望:国家监察委员会的制度建设

(一)思路与重点:国家监察权改革的立法导向

国家监察权改革在“一府两院”的体制下创设了第四种国家权力,形式上改变了我国国家权力的顶层结构。“凡属重大改革都要于法有据”*2014年2月28日下午,习主席主持召开中央全面深化改革领导小组第二次会议并发表重要讲话中最先 提到了“凡属重大改革都要于法有据”。此后,凡涉及有关国家重要政治体制的改革,立法上都要随后予以规定,保证改革成果的制度化与法律化。这也是从人治思维转向法治思维的重要方式。参见http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/china/u7ai908230_K4.html,2017-11-05.,改革的成果应当纳入法治的框架,才能实现改革成果的制度化,而不是以改代法。除了与改革冲突的部门法需要调整外*2017年11月4日十二届全国人大常委会第三十次会议通过《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》的决议,其中暂时调整或者暂时停止适用《中华人民共和国行政监察法》,《中华人民共和国刑事诉讼法》第3条、第18条、第148条以及第二编第二章第十一节关于检察机关对直接受理的案件进行侦查的有关规定,《中华人民共和国人民检察院组织法》第5条第2项,《中华人民共和国检察官法》第6条第3项,《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第59条第5项关于县级以上的地方各级人民政府管理本行政区域内的监察工作的规定。,制定一部专门的《国家监察法》已成为最现实且最迫切的需求*这一点在立法上也有动向。2017年6月23日十二届全国人大常委会第二十八次会议举行第二次全体会议,首次审议监察法草案。。法律位阶的提高,对于提高国家监察委员会的政治与法律地位,高效便捷的履行反腐职能至为重要。

国家监察权改革立法思路包括以下几方面。第一,以全局思维和效率原则作为改革先导思想。设立国家监察委员会首要目标就是顾全治理腐败的大局,集国家监察权于一体以便国家打击和惩治腐败*《积极探索实践 形成宝贵经验 国家监察体制改革试点取得实效——国家监察体制改革试点工作综述》明确提出,监察委员会的定位,实质上就是反腐败工作机构,和纪委合署办公,代表党和国家行使监督权,是政治机关,不是行政机关、司法机关。。《国家监察法》实质就是反腐败立法,为监察机关依法履职提供法治依据*参见http://www.ccdi.gov.cn/xsjw/series27/201707/t20170716_102950.html,2017-11-07.。《国家监察法》既要保证国家监察委员会职能上的及时扩充与更新,还要协调好整合后的部门在职权上的分工,以防新机构出现机理调试上的问题。第二,理论探讨与实践经验相结合,既要从内源与外源上分析与借鉴国内外先进理论,实现国家权力设计理论的成熟化,也要以我国三省试点的实时经验作为实践基础,逐步入法,保证改革顺利实施。第三,协调好《国家监察法》同宪法和其他法律的关系。很明显现在的做法是没有启动修宪路径来实施国家监察体制改革,这是基于政治成本与治理腐败时效的考量。短期来看不会有严重的影响,但是长期来看如果真的在权力的顶层设计上出现重大调整,如果宪法和基本法跟不上改革的步伐,一旦实践中遇到法政不一或是法律彼此间的冲突问题,对于法律的权威来说是致命性的影响。所以有学者就提出以“先变法后变革的逻辑”来处理立法与改革不同步的问题*秦前红.监察体制改革的逻辑与方法[J].环球法律评论,2017,(2).。改革的实践已经将我国从人大加一府两院的四元权力结构改为人大加一府两院一委的五元权力结构,实质上提高了监察委员会位阶,宪法上要是不及时确认,其权威性就很难在部门法中得以展现,可以说,修宪是国家监察化委员会改革的必然路径。此外,监察机关行权的法治依据是否适用《刑事诉讼法》,在监察体制改革中也有新的导向,即监察权行使适用的是《国家监察法》而非《刑事诉讼法》,监察机关对职务违法和职务犯罪的调查权也不等同于《刑事诉讼法》中行使的侦查权,不能简单套用刑事强制措施*参见http://www.ccdi.gov.cn/xsjw/series27/201707/t20170716_102950.html,2017-11-07.。

国家监察权改革的立法重点应当放在监察权的运行机制、监察对象、监察手段、监察程序、监察权的衔接机制以及对监察权的监督机制这几个方面。监察权的运行机制属于权力的顶层设计要解决的内容,最为基本的方面是要确立监察权的地位与效力问题。监察对象的问题在试点方案已经确定了为“全体国家公职人员”,但是对于前文提及的“监督者悖论”,即党的监督、人大监督与监察委员会监督的关系如何处理,在专门性立法上应当格外关注。监察手段在试点方案具体规定了12种措施,但是这些都是即时性的强制性措施,是否有必要在监察过程中增添预防性的措施,呼吁多年的公务员财产申报制度有望在《国家监察法》立法中予以突破,最为热议的还是能否让监察委员会的留置措施取代执政党监察机关非正式化的“双规”与“双指”问题,在监察立法中也可以予以详细论证。监察程序、监察权的衔接程序与监督机制也是监察立法的重点内容。

(二)逻辑与方法:监察权行权范围与程序构思

监察对象的范围如何界定是国家监察体制改革面临的重要问题。监察体制改革的试点地区的试行方案将其确定为“所有行使公权力的公职人员”*现任监察部副部长肖培将“所有行使公权力的公职人员”概括为下述六类:一是《公务员法》所规定的国家公职人员;二是由法律法规授权,或者由行政机关委托行使公共事务职能的公职人员;三是国有企业的管理人员;四是公办教育、科研、文化、医疗、体育事业单位的管理人员;五是社会自治组织中的管理人员;六是其他依法行使公共事务职能的人员。。前文虽有疑惑,但并未直接解答。如何界定这个“所有”,包不包括执政党的机关和国家权力机关人民代表大会,这个应当明确。“监督悖论”的突破口,着重还是要落在权力来源这个问题上。监察体制改革后,我国的国家权力可以说已经变成了五元权力结构,国家权力的中心在人民代表大会,也可以说,人民代表大会对由其产生的国家机关的监督本质上属于一种单向监督。宪法已有规定,人民代表大会常务委员会成员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务*参见《中华人民共和国宪法》第65条第4款,第103条第3款。。但是,这种单向监督具有整体性,在个体上具有特殊性,如检察机关行使法律监督权不可以对人大整体实施法律监督,但是对于人大个体代表的违法活动是可以实施法律监督的。同样,国家监察委也可以对人大的公职人员实施职务违法和职务犯罪监察,甚至范围扩充到了对党内机构的公职人员的监察,着实为一大突破,也反映了国家反腐的决心*参见《中华人民共和国监察法(草案)》第12条。。

程序公正是实实在在看得见的正义。那么,什么样的程序才能实现监察权力的合法合理行使呢?可以从横向和纵向两个视角做出如下构思:从横向上来看,实现国家监察机制的程序正义最为重要的就是程序公开与程序参与的双向配合。程序公开在监察制度上的表现就是监察步骤的公开和监察结果的公开。由于监察内容涉密,允许监察机构保留不公开监察内容的特权,而选择让人们认知监察步骤,了解程序救济的途径与方式,让监察对象及其利害关系人及时知道监察结果,赋予其基本的申辩权利,是监察程序公开的重要路径。程序参与是从调动群众反腐积极性,发现腐败案源这一方面考虑的。监察机关即使做到步调协调统一,但是较之公民在腐败的接触面上还是要小得多,让公民积极参与到反腐败的事业浪潮之中,为政治的廉洁清明贡献力量。从纵向上来看,就是让监察权运行的每一个环节都合法合理。首先,在监察的启动环节,即监察机关对于主动发现或接收群众举报的腐败事实材料,应当从形式和实质两方面做出审查,只要有群众提供腐败的线索,符合形式上的条件就应当受理,启动监察程序;对监察对象实行限制人身权利的强制性措施这个条件则要实质审查,这个权力必须严格行使,不能对条件做出扩充解释。其次,在监察的实施环节,要严格实施排除干预和回避机制。程序启动之后,如果出现有其他任何机关和个人请托说情,办案人员必须予以拒绝,且要背书记录,因为监察机制实行办案人员负责制,要责任到人,唯有如此,才能在以后出现责任追究的时候,为自己辩护。关于监察程序中的回避制度,与审判中的回避原理相似。即监察权的实施人员不能和监察对象存在利害关系,而且监察程序中的回避对象范围应当比审判中的回避范围更大,只要是存在利益上的利害关系,都应该予以回避,因为监察权的运行更为隐秘,监察对象抗辩权更难行使,对监察对象的权益侵害也更大。最后,在监察的终结环节,必须符合监察终结的基本证据条件,才能够移送起诉机关。

(三)监督与救济:监察权的风险控制路径

从国家监察委员会这个机构的性质上来看,属于国家公权力机关,以监督和保障国家法治廉洁为主要目标,有国家强制力作为后盾。权力的绝对化是腐败天然的温床。谁来监督监察者是监察权风险防控问题的症结所在,也是监察制度改革必须直面的问题。

对监察委员会这个“大机构”的监督与制约必须是实实在在的,即内容与程序上都要便易和顺畅。人大监督、司法程序监督、党的监督、社会监督和自我监督是改革中屡屡提及的国家监察权制约方式。但是,仔细分析,这几种方式似乎都存在问题。

首先,关于党的监督。毋庸置疑,党的监督是这几种监督方式中最为有力和有利的。此次监察机制改革,党和国家监察机构合署,这样一来党对监委会的监督,就体现在纪委对监委会办公的直接监督上来,有一个比喻说“国家监察委员会的一举一动都在纪委的眼皮底下”,就是对该种监督最为直观和有力的描述。但是党的监督毕竟是从执政党的权力角度行使监察权的,其对象也应当主要是以党员为基础,而且在监察措施的执行上一直以来也被冠之以非规范化和非国家化,所以党的监督方式、监察措施和监察效力应当在立法上予以明确,而且在与司法衔接机制上做出合理的铺设,唯有如此,才能让党对监委会的监督作用落到实处。

其次,关于人大监督。人大监督看似有力,但在现实中也是最有待强化的一种监督方式,这主要与我国人大代表产生方式不完善,人大代表与人民群众的联系机制不合理相关。我国人大代表除了县一级和乡镇一级是由人民直接选举外,其他级别的人大代表都是通过间接选举的方式产生的,不可避免地会有一定的局限性。随着科学技术的发展,笔者认为,我们可以详细考量人大代表的选举方式和人大代表与群众联系机制这些制度设计。

再次,是司法衔接程序的监督。国家监察委员会在对职务犯罪侦查终结之后,是要将案件移交到起诉机关,再由其向审判机关起诉,由审判机关审判的。国家监察委员会同样是全案移送,起诉机关可以对国监委移送案件退回补充侦查*参见《积极探索实践 形成宝贵经验 国家监察体制改革试点取得实效——国家监察体制改革试点工作综述》,2017年11月5日《检察日报》,第1版。。同样,审判机关必然通过预审对案卷材料进行形式审查,如果认为国家监察委员会在程序上违法,且监委会无法做出合理解释,法院有权将案卷退回,以此制约方式来保障当事人利益。然而,审判人员同样属于国家公职人员,即归入监委会的督查对象,审判机关对国家监察委员会的监督可以理解成一种双向监督,但是这种双向监督是一种不对等的双向监督,显然前者的监督力度更大。结果就是该种监督方式天生就显示出软弱性和局限性。当然,实务中这种监督充其量也只是一种辅助的监督方式。

又次,关于群众监督。群众监督是一种最为普遍与直接的监督方式。人民群众发现贪腐事实时,有权向国家监察委员会举报。同样,如果国家监察机构存在滥权行为,人民群众同样可以行使监督权,向党的纪检监察部门检举。在实务中需要做的是如何保障群众监督的通畅性,一个比较好的思路是参考司法实务中的立案登记制,在对国家监察委员会的监督中也可以实行立案登记制,只做形式审查,以发挥人民群众监督的实效。

最后,是关于国家监察委员会的自我监督。自我监督是靠自我修养与自律精神来约束自己的行为的。这是对我国儒家慎独精神的发扬,我国的监督机制向来不缺乏自我监督和内部监督。然而,自己监督自己,还是不自觉的走入了“监督者悖论”。即使某个时期某个区域会存在自我监督的典范,但是长远来看,自我监督的方式相对于外部的权力制约,还是存在致命性的缺陷,不能制度化更不能长久化。因此,自我进行监管的方式远不是预期的那样,在其他监督方式失灵的时候的起到关键性的作用。也可以说,它充其量只能作为一种辅助的监督方式。

(四)改革之外:国家监察权运行的配套制度完善

1.权威保障:权力结构合宪性的确信

此轮监察权改革,并未采用修宪的方式予以最高法律效果的确认。主要还是考虑到修宪的程序成本与反腐改革的迫切性。宪法修改程序极为严格,“全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。”*参见《中华人民共和国宪法》第64条。而国家反腐工作已经进入了深水区和攻坚区,需要国家权力的支撑与支持,这才有了试点探索,改革先行,立法随后的局面。但毋庸置疑,国家监察权已然成为国家权力的第五支,即重新形成了以人大为中心,行政权、检察权、审判权和监察权环绕的五元权力结构。我国国家权力结构的调整必须通过修宪的方式予以确认,即使现在没有办法修改宪法,在以后的修宪当中也要将国家监察委员会写入国家的基本权力机关,此为权力结构合宪性确信发展的必然方向。

2.质量保障:监委会产生方式的调适

国家监察机构的产生方式决定了其应当对同级人大负责,并接受监督。上文已经述及我国人民代表大会制度中的问题,最主要的就是代表产生机制不完善和群众联系机制不合理,在这里突出表现在监委会产生方式的调试直接影响到我国国家监察委员会成员的整体素质和办案质量,甚至影响国家监察委员会的法律权威。各级人大选举出同级的国家监察委员会,而人大的众多成员又都在各个国家机关担任公职人员,属于国家监察委员会的监察对象,双重身份的监督悖论问题涉及到我国的国家权力体制,尽管很难从源头上予以解决,但是在产生方式上的调试以达到监委会行权最优化,还是可以做到的。基本的思路是各级人大选举出同级监委会主任后,监委会主任的人民代表大会代表身份要取消,背对背办公和单向监督;领导体制上遵循双重领导体制,监察一体化,实行办案人员负责制;对于行政机关、审判机关和检察机关公职人员,如存在人大代表身份的,在监察中采取身份稀释做法,优先以国家公职人员的身份对其实施监察,监察完毕后依程序向人大补正解释,以保证监察的质效和合法性。

3.效益保障:刑事程序与规则的衔接

此次监察权改革另一个重点就是“建立国家监察委员会与司法机关的协调衔接机制”。从改革的试点来看,赋予监察委员会实施职务犯罪的监察权,无批捕权、公诉权和技术侦查决定权,这是监委会与刑事程序衔接最主要的方面。这种分工合作,一方面是保障监察权有效实施;另一方面也是对监察委员会设立后检察机关机构适应能力的考虑,防止检察机关职能空虚。试点之外,对于监委会与刑事程序与规则的衔接,还有两方面的值得思考。一是监察委员会实施职务犯罪侦查,所获得的证据材料能否直接当作刑事证据使用。基本的观点是可以直接作为证据使用,但是在刑事诉讼法和相关司法解释上应当予以明确,赋予其法律效力。二是假如监委会工作人员存在程序违法行为,程序违法的证明责任到底由谁承担,所获得的证据能否在审判中予以使用。一般来讲,程序性违法的证明责任应当由程序违法的实施主体承担,即由国家监察委员会监察权实施人员证明监察活动不存在程序上的违法事实。如果法院最后认定监委会行为违法,其获取的瑕疵证据只能无条件适用非法证据排除规则。

五、结语

国家监察委员会的设立改变了我国国家权力运行的格局,而国家监察权的运行则直接关乎到我国国家权力实施的规范化和法治化。研究我国的监察权运行,应当博古通今,兼收内外,汲取精华,去其糟粕。改革必然会触及原有结构的利益,其改革本身也会遇到诸多风险。对国家监察权运行机制研究,理性设想检察机关改革的未来方向,并以此背景进一步诠释我国国家监察体制改革的完善措施。监察体制改革绝非一蹴而就,要求不同的权力部门树立大局意识和长远意识,更需要每个公民提高法律素质,知法懂法和守法,理解与包容监察权运行机制的成长过程。唯有如此,我国的国家监察权改革才有希望,法治国家的发展才有希望。

ResearchontheOperationMechanismofSupervisionPowerinChina—Demonstrate the Direction of Procuratorial Organ Reform

LI Sheng-gao

(LawSchool,ZhongnanUniversityofEconomicsandLaw,Wuhan,Hubei430073,China)

With the reform of the national supervision system from the three regions of Beijing , Zhejiang and Shanxi to whole country, the reform of the state supervision power has become the most enthusiastic topic of the theoretical and practical circles. The current study is mainly limited to the legislative investigation, organizational structure and functional allocation of the National Commission, but we lack systematic research on three issues. They are the theoretical sources of our supervision power, the state supervision power reform and the risk, the supervision power after the reform of the future direction of the prosecution. This paper systematically introduces the basic connotation and risk forecast of China’s supervision system reform, and then boldly envisages the future of the procuratorial organs in the reform influence, and then puts forward the reform of China’s supervision system. The direction and path of the reform; finally put forward the perfect mechanism for the operation mechanism of our supervision power.

the origin of theory; the reform of supervision power; the prevention and control measures of risk; the perfect path

2017-06-21修改日期2017-11-08

李声高,男,中南财经政法大学法学院博士研究生,主要研究方向:诉讼法学。

D926.3

A

1672-769X(2017)06-0034-12