权能配置与风险回应:农地“三权分置”的制度设计*

2017-12-28董正爱谢忠洲

董正爱,谢忠洲

(重庆大学法学院,重庆 400044)

权能配置与风险回应:农地“三权分置”的制度设计*

董正爱,谢忠洲

(重庆大学法学院,重庆 400044)

作为农村集体产权制度改革的重要组成部分,农地“三权分置”的制度改革极大地推动了农业现代化进程,亦能有效破解当前农村面临的土地抛荒、产业空心化等难题。因承包权、经营权的权能配置不清晰,对“非粮化”等风险回应缺乏制度设计,故对相应法律规范做出适当调试,以回应农村改革的现实需求实属必要。为规范农地流转和经营行为,回应新型农业主体参与农地经营可能引发的风险,在运用实证和规范分析法的基础上,系统梳理现行法律体系中涉及农地制度的相应规范,以期在准确定位相应权利,平衡权能配置,识别并回应风险的前提下进行制度设计,为经营权设立下的农业规模化经营提供相应帮助。

三权分置;承包权;经营权;权能配置;风险回应

一、导语

《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》(2016)的印发为我国农地制度在新的历史条件进行调整提供了切实、可供参考的制度性文本*三权分置是在不改变我国当前土地所有制前提下实现农地集中和集约化经营的一种相对有效的手段,要充分发挥其作用必须提供相应的法律保障。《土地管理法》的修订已经提上了全国人大的立法计划,特别是第二章中土地使用权制度、第四章耕地保护的部分内容在做相应调整,以适应农地三权分置的需要。当然,除《土地管理法》外,《农业法》、《承包经营法》以及相关法律法规构建起的法律制度应与行政政策、经济制度协同才能发挥作用共同推进农业发展。。培育农业农村发展新动能、推动农业现代经营,必须要破除家庭联产承包制下相应法律法规导致的土地流转困难、土地价值难以变现等现实性问题,同时也要求对诸如《中国人民共和国土地管理法》(以下简称《土地管理法》)、《中华人民共和国农村土地承包法》(以下简称《农村土地承包法》)等现行法律法规进行系统性修订以保障农地有秩序、有效率流转。农村土地制度改革,作为配合农业供给侧改革的关键领域,必须从宏观制度设计出发,对相应规范性文本做系统梳理和准确诠释,清晰地定位相应权利内容,并在此基础上进行权能配置,才能为农地改革提供有益参考。相较于官方和农经学界对“三权分置”的普遍肯定,法学界对“三权分置”仍颇具争议,主要存在三种不同观点*一是认为其分别为用益物权、次生性权利用益物权(刘俊、蔡立东、姜楠);二是认为其分别为用益物权、债权(高海、李伟伟);三是认为认为其应该为成员权和用益物权的构造(叶兴庆、张红宇)。,并以此为基础展开了颇多讨论。笔者参考国际通行之土地经营权债权物权化的实践经验,充分比较了多层权利客体理论和多层用益物权权利结构诸多制度设计,并结合经营权设置在农地产权分割以及流转、经营中实际和风险类型,拟参照农地三权以所有权、用益物权和债权的定位,在对财产所有权、债权基本权能的分析基础上,对应新的农地制度加以分析,以求实现农户和新经营主体权利平衡。之后,在探讨经营权集中前提下,结合风险识别、风险回应的研究对农地“三权分置”中可能因集中而强化的“非农化”、“非粮化”等风险问题作了相应讨论,以保证分置能够有序推进*西奥多·W.舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民译.北京:商务印书馆,2006.120-150.,土地产出率、劳动生产率和资源利用能够进一步提高。

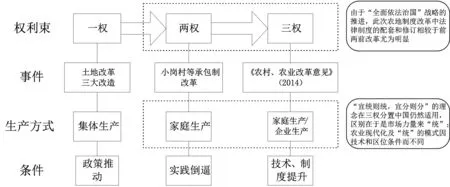

二、农地“三权分置”制度的确立

我国的农地制度在建国以来经历了三次变化(包括本次的三权分置改革),和其他制度一样,呈现出极强的路径依赖,新的农地制度也是参照旧规则,在回应现实诉求的提前下缓慢演进*农地制度关注核心在如何实现农地制度和经济社会的发展的协调,如何平衡包括农民在内各方利益,同时促进农业产业力的解放和提高是其中的关键。鉴于我国东西部经济发展水平、农业生产环境的巨大差异,在《承包经营法》中对经营权的设置应当确立为一种自由,农户既有设立经营权的自由,也有不设立经营权的自由,还有选择何种方法是流转经营权的自由。*道格拉斯C.诺思.经济史中的结构与变迁[M].上海:上海人民出版社,1994.225-234.。农地制度的演变从制度主义的角度考察,可以发现农地的权利结构“从一到多”,逐步呈现权利束的状态,这是为了回应不同历史时期的农业需求,实现不同权利主体间的利益衡平而进行的具体制度设计(见图1)。

图1 建国以来农地制度的演变历史

(一) 农地制度的前两次演变:从一权到两权

1.一权结构的确立。20世纪中叶,农地上仅设置了集体所有权,公社作为权利人兼具治理社会和经营农地的双重职能,致使其法人定位模糊不清。作为农地的所有权人,其对农地行使的权能与其他所有权人相一致,但鉴于农村在供给城镇基本生活消费品中的关键地位及苏联体制的影响,当时的农地权利行使受到了较强的行政干预,农民的成员权却没有得到充分尊重。这一阶段农地收益分配上不均衡,并未实现农地权利的分配的公平正义,农户的合法权益受到损害进而严重限制了农业的发展。

2.两权分离的实现。家庭联产承包制的思路是将物的所有和使用权能交予不同权利人行使。该分离曾被认定为以承包合同为基础的债权关系,但由于对于物权变动理论的认识的不断加深,也为回应农业现代化中的诸多问题、维护农户合法权益,土地承包营权的用益物权论成为通说,并得到了《物权法》的肯定*高圣平.新型农业经营体系下农地产权结构的法律逻辑[J].法学研究,2014,(4):76-91.。物权化的观点回应了当时农户对土地的渴望和诉求,有体现实质公平和“多劳多得”的分配观。但随着生产力的不断提高、产业结构的优化升级,为破除农业低产低效、土地抛荒等诸多难题,亟待构建新的土地制度以推动农业的进一步改革。

(二) 第三次演变:三权分置的逐步确立

《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》等政策性文件只为三权分置提供宏观指导,而欲进一步推进制度奠基,最为核心的关注就是如何加快放活土地经营权*张毅,张红,毕宝德.农地的“三权分置”及改革问题:政策轨迹、文本分析与产权重构[J].软科学,2016,(3):13-23.。山东等地区就农地三权分置所做有益的尝试,为法律规范层面的制度设计提供了有益参考。宏观数据表明农村土地确权登记已接近家庭承包耕地面积的60%,且新经营主体有力地推动了农业现代化*经营权的设计为新经营主体提供了通过租赁、出资、抵押等方式直接获得农地直接经营权的可能,而回避了《土地管理法》第十五条的规制,简化了集体经济组织以外的专业经营主体参与农业经营的门槛。同时,将设定经营权的决策权利交给农户,以农户获得土地收益、新经营主体获得经营权的设计,力求解决农地抛荒和集约经营困难等问题,努力实现各方主体权利的平衡。。2011—2015年间,粮食播种面积相对稳定,虽就业人员比重下降,第一产业的国内生产总值却增幅较大。可能就是因为有农业公司的法人企业大量进入农业领域,并加大该领域固定资产投资(见表1)。而山东、山西等地区在农业规模化、承包权与经营权分离的试点上的成功也印证了这一观点,契合了Adam Smith在《国富论》中的观点:产业分工有利于扩大生产者的相对优势。承包权和经营权的分置恰恰为规模化经营和有效分工提供了必要的前提,制度性的推进有利于改造我国的传统小农生产模式,推动农业现代化发展。目前,我国已经完成确权登记、农地流转和新型经营主体扶持等制度设计等步骤,目前最为关键的任务就是完善法律法规。

表1 2011—2015年第一产业相关变量统计表

注:数据整理自国家统计年鉴:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm。

三、多维透视:权利分置的法理解读

将土地的所有权、承包权和经营权视作相互联系而又有区别的子权利的思路来源于发展经济学的理论,该设计明晰了三类主体(集体、承包农户、第三方主体)间的经济学产权结构。虽然该经济制度设计与现行法律规范存在龃龉,但因其在推动农业生产发展中的突出作用,亦为《土地管理法》、《农村土地承包经营法》、《农业法》等法律法规的修订提供了借鉴思路。因此,为满足农地流动的现实需求及政策期望,必须对相关法律规范予以修订,并在理论层面对“三权分置”法律关系加以梳理。

图2 经济学视域下农地“三权分置”结构

(一) 法理论与法哲学之支撑

法律规范的设计应当在理论及法哲学层面上对规制对象加以系统阐述,才能获得最大程度的解释力。因此,对农地规范的基础分析也应当是建立在相关理论基础知识之上的。

1.社会控制理论。“社会学法学”运动的奠基人Roscoe Pound认为文明社会为防止其内部造成的毁灭,必须要注重通过多种手段的社会控制,而其中法律制度尤为关键。为回应时代之社会经济背景,必须要适度调整法律制度以回应现实需求。即法律须对社会经济生活中常态化、亟待解决的问题提供可供参考的法理依据和法律制度框架。目前农业集约化经营的成功实践、经营权流转的加速和官方关注都表明,法律必须适时回应“三权分置”的社会实践和经济构思,并保证其尽快、合理地上升为法律规范,以保证法律对社会的控制。

2.利益法学之支撑。利益法学图宾根学派的代表人黑克呼吁建立以利益为中心,冲突理论为主要的法学理论。因为冲突的存在,法律对利益通常需通过各方繁杂的商谈机制,完成利益的识别、筛选和平衡,而以此形成良性的利益分配格局。在农地之前的利益配置中,农户通常依据其社员权而取得承包经营权,并将该权利定义为不可转让的用益物权,该实践显然与德国民法理论为代表的传统用益物权理论中的自由转让的理念相违背。而合作社、家庭农场等新经营主体的经营权也难以得到保障,法律在相应主体的利益整合上存在缺失。土地不合理利用、农业空心化还会影响社会利益和国家安全。由此看来,经营权及其转让受限与各方的利益都息息相关。因此,应明确各方的利益诉求并将其法定化,尽最大努力实现利益的平衡,特别是保证承包户财产性权利、农业市场稳定、国家安全等关键利益的均衡,以推动农业现代化、规模化。

3.法律价值论。法律以利益为核心,并寻求对主体的满足,而农地制度的改革满足这一要求。第一,效率价值得以实现。农地“两权分离”制度在农业现代化进程中曾发挥了重要作用,但其无法回应目前农地大量的空置、抛荒等问题,亦不符合“地尽其力”的宗旨,亦背离了资源的社会性理论的要求,土地流转受限降低了社会整体福利,这显然与效率的价值追求背道而驰的*资源的社会性理论强调考虑到有体物的社会属性,希望物的利用受到来自社会的必要限制,反对不当利用资源行为,以保证资源利用效率。在农地制度构建中,为实现“地尽其力”的价值追求,就必须重视农地的社会属性,也就是说需要公法进行适度监管。。第二,公正理念的渗透。“两权分离”初期,土地承包经营权基于合同取得,定期发包调整充分发挥了债权的灵活性,也平衡了承包农户的差异,适时加以调整以保证公平。用益物权化虽有利于稳定农地权利体系,但若缺乏合理的权利设置期限及经营流转规范的协调,长期承包则存在分配不公、土地价值不彰等问题,因此,合理促进土地流转,平衡各方权益才能实现最大程度的公平正义。第三,风险社会彰显安全价值的关切。土地抛荒并不仅是承包户自身的财产损失,也是对社会资源的极大浪费。农田撂荒不符合《土地管理法》对耕地保护、基本农田制度的规定,实际又致使粮食过度依赖进口,直接威胁我国粮食安全。

(二) 公法与私法双重视点之检视

1.公私法视角下的立法目的论。立法目的是评判成文法优劣的关键要素,与法律的实施效果紧密相关。立法目的定位准确能指引法律的实际运行、不断地修订完善,故法律的制定和完善必须对立法目的加以考量。《物权法》作为私法,其立法目的在“确权以定分止争”,这就要求具体条文中应对承包权、经营权的性质作出明确规定,才能确保其立法目的之实现,但现《物权法》未将“三权分置”的权利都纳入其调整范围的问题进行深入的剖析,这就形成了相应的法律空白*谢在全.民法物权论[M].北京:中国政法大学出版社,2011.115-204.。而《农村土地承包法》更为具有一定公法的考量,其立足于城乡二元的土地所有制下,公权力制衡体现不足,立法目的已不符合现实需要*曾野,江帆.《农村土地承包法》立法目的评估与重构——兼评土地承包经营权“二次分离”论[J].经济法论坛,2015,(1):192-204.。

2.兼有公法色彩的不动产。私法将私权神圣的观念奉为圭臬,然而民事权利被滥用的事实导致了立法理念的转向,财产具有社会性的观念广为传播,并在限制权利滥用中起了重大作用。各国法律都对不动产的利用加以监管和限制,故其虽为私法,但是相较于合同法等私法领域,就存在着较多的行政监管类条文,不动产法律制度更是具有很强的公法色彩,因为财产特别是土地及其相应附着物形成的不动产涉及到不同阶层、不同地域民众的根本利益,单纯地依靠私法调整手段加以规制而忽视财产权社会属性的做法极易导致相关各方利益的失衡*金俭.国内不同法域不动产财产权法律制度趋同与障碍对策[J].社会科学家,2015,(1):103-109.。故我们应承认不动产的社会属性,要求所有权人应当依据社会所希望的方式行使物权以保证物尽其用,而各国治理方式、社会诉求的不同也使得不动产制度必须充分体现其民族和国家特色,应当具备独特的“基因”。但存在这一点共识,不动产的公法色彩则要求行政手段的适当介入。

3..私法视角的物与债:以物的利用为核心。一物一权虽系物权法的基本原则,但为实现物的有效利用,物权法设置了自物权和他物权的区分。借鉴现代产权基本理念,可基于不同权能设置不同性质的物权,只要权利间不存在龃龉即可*史尚宽.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社,2000.59-120.。在此观念基础上形成“两权分离”,认定二者皆系物权的观念颇为合理,但在“三权分置”背景下,单从物权理论出发难以为农地的流转提供有效的解释,承包权和经营权作为物权两者存在较大的重合。多主体完全可以通过制度设计同时分割享有农村土地产权,而每一个权利也当然可以以权利束的形式分割为多项子权利由多主体分别享有,而财产流转的债权理论恰恰为这一制度设计的实现提供了可能。债权让与制度规定的比较宽松,只要求向相对人通知即可,这就为满足多次流转需求,实现农业规模经营提供了可能*韩世远.合同法总论[M].北京:法律出版社,2011.448-460.。通过经营权的取得、移转和消灭,为经营者进入农业生产领域提供了更灵活的选项,也为稳定物权前体下实现价值变现提供了可能。

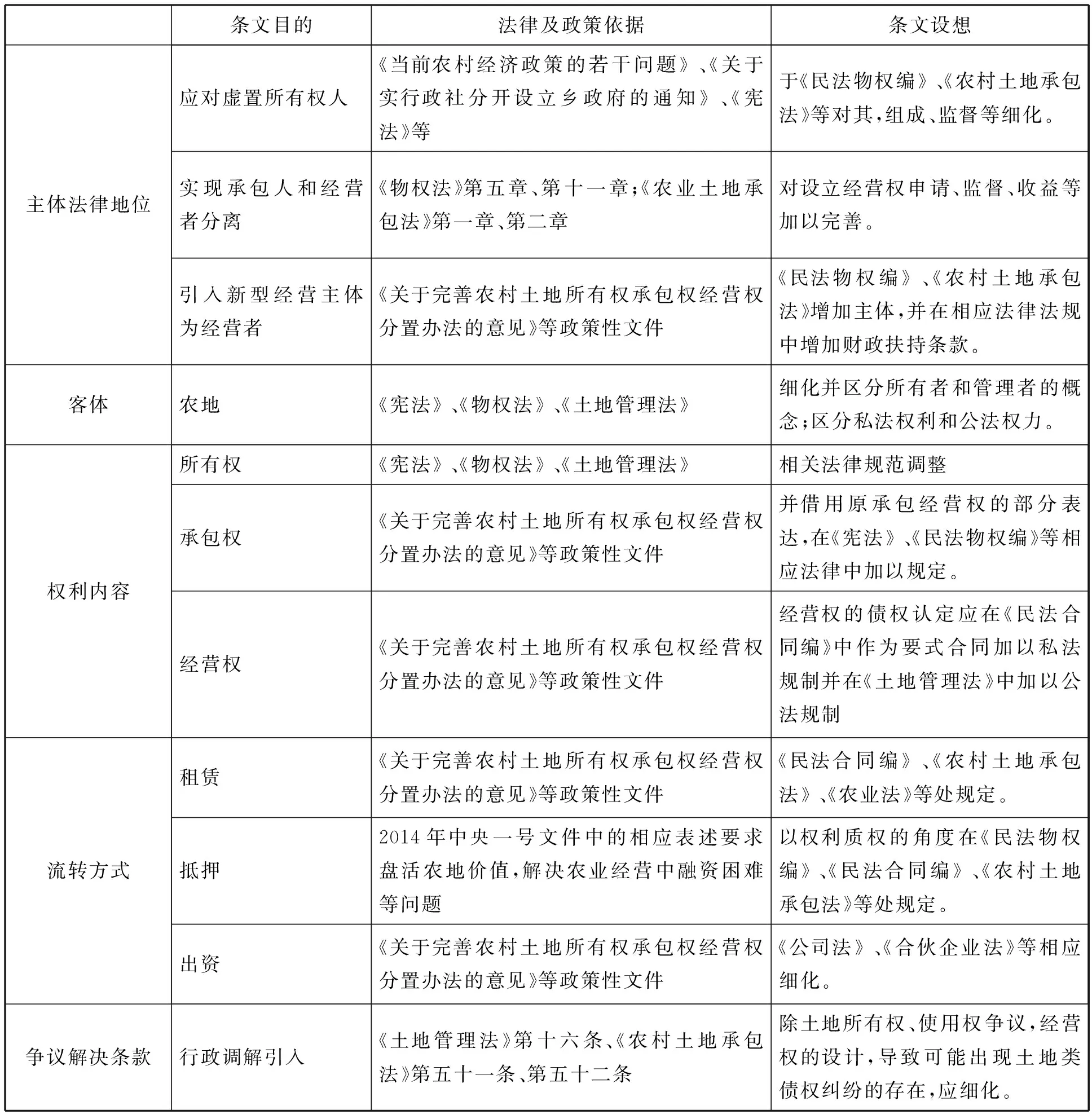

四、农地“三权分置”的权能配置

承包权的取得和经营权设置流转是对农地权能配置分析的起点,农地未流转时,经营权被囊括在经营权的权能中,未形成独立之权利,依据变革前的理论框架即可以加以解释和适用*李国强.论农地流转中“三权分置”的法律关系[J].法律科学,2015,(6):179-188.。故问题的关键在耕地流转时,如何对分置后的三项权利的准确定位和清晰表达(见图3)*陈朝兵.农村土地“三权分置”:功能作用、权能划分与制度构建[J].中国人口·资源与环境,2016,(4):135-141.。对农地所有权而派生出的权利及其权能、具体内容的分析都需在流转的前提下加以讨论*财产所有权的四种权能(占有、使用、收益和处分)是所有财产所有权的内容,农地所有权也是如此。而在此基础上形成的用益物权,其具有三种权能(占有、使用、收益)对应承包权的相应权能;而作为债权,经营权也当然具有债之一般权能(请求、受领、保护和处分)。*覃远春.债权基本权能略论[J].河北法学,2006,(5):117-122.。

图3 农地流转下三权分置法律关系的构想

(一)“三权分置”的权能配置

1.集体所有权夯实:调整权和监督权的新设计。农民集体享有依法占有、使用、收益和处分农地的权能,《宪法》第十条*《宪法》第10条第2款规定:“农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。”该条文也是农地集体所有权最高效力的法律依据。相应的,《土地管理法》第八条也对集体土地所有权做了规定。对此有明确规定。因此,土地集体所有权是其他两权利设立之基础,也是在农地“三权分置”法治构造中必须秉持的底线,但为适应社会的变迁,对集体所有权的权能、行使主体等方面的规则设计都应有所创新,特别是对农地的监督功能的强化,夯实所有权的集体行使主体和方式。首先,禁止滥用调整权,恣意干涉正常流转。因涉及使用权能已让渡,为保障承包权行使,应尊重农户在集约化经营的选择权,禁止干涉自主、合法进行的流转行为。其次,关注集体所有权主体虚化的问题,保证监督权的实现。承包户可以据其集体成员兼用益物权人的身份,成立专门的协调机构,并以该机构的名义行使所有权人的职权,以该机制对农地经营行为进行监督,而分离村委会作为基层政治组织的经济功能,凸显成员集体的所有人地位,保证监督权的有效运行*申惠文.法学视角中的农村土地三权分离改革[J].中国土地科学,2015,(3):39-44.。

2.承包权实现:用益物权之收益权能的对价取得。农地制度重构的关键在清晰诠释承包权和经营权的定位*蔡立东,姜楠.承包权与经营权分置的法构造[J].法学研究,2015,(3):31-46.。承包户未流动耕地时,承包权的权能范围与原有承包经营权完全吻合,是基于成员资格的特殊用益物权,享有占有、使用、收益的权能*李国强.论农地流转中“三权分置”的法律关系[J].法律科学,2015,(6):31-46.。如果农户通过土地租赁、出资互易乃至抵押等方式,将直接管领、控制和收益等部分权能的让渡,只是基于合同将占有和使用权能转让,保证其以其他形式提前获得替代性收益。依照其权能,具体的权利内容包括以下内容:第一,承包资格维持权。耕地虽经流转,但若承包人仍具备成员资格,则基于资格所获之权利亦应继续保有*韩松.论成员集体与集体成员——集体所有权的主体[J].法学,2005,(8):41-50.。同时,中央政策文件也表明保持土地承包关系长期稳定的政策愿景,故该法律制度设计与现行政策相适宜。第二,分置对价请求权。承包关系存续条件下,承包户可以通过出资、互易、抵押、出租等形式流转经营权,依据相关合同与经营者形成债权关系,其权能转让,则可以提前实现其收益权能。在约定期限内,经营者直接占有农地从事经营活动,而相对人则以分置形式获取相应收益。第三,征收补偿请求权。《物权法》对农地征收做了相应制度设计,但考虑到其与土地所有权分属不同性质的物权,故征收时,二者皆有独立的请求依据,应该分别予以补偿。同时,作为行政行为,征收需符合一定的程序并保障厉害关系人的知情权。此外,为体现土地的资产功能和社会保障功能,还应提高补偿标准,完善补偿形式。第四,承包退出权,包括自主退出和强制退出。自主退出是农户自愿解除承包合同的行为,若成员地位存续,则其他经济利益仍予以保护。强制退出是由于农户死亡后,无近亲属或者其亲属不具备成员资格而被强制收回经营土地的情况。为确保利益权能之衡平,该权利之行使方式应以自愿为主,且对强制退出着可予以必要补偿。若原权利归于消灭,集体经济组织可在本组织成员中对农地进行重新发包和配置。

3.经营权的设置:债权观下受领与处分权能的行使。物权利用方式和债权利用方式是法律规范物的利用方式之两种,农地交付与新经营主体时,依据债权受领之权能,其间接获得了农地占有、使用和收益之权能。将经营权认定为债权的理由是承包人和经营者之间存在相应协议且该协议只约束相对人承担特定的给付义务,相对之给付契合债权的基本特征。从域外经验来看,此种制度设计类似于德国的土地租赁制度下对农地的具体利用*孙宪忠.推进农地三权分置经营模式的立法研究[J].中国社会科学,2016,(7):145-163.,在德国,租赁权被视为具有准物权性质的债权,该权利可以予以流转、继承,也可以设定抵押,参照这一制度设计就解决了经营权在流转中的困境*20世纪中叶德国虽然将永佃权废除,但其《租赁法》中的租赁权制度在很大程度上表现出准物权的某些特性,即在很大程度上可予以转让、继承、抵押乃至登记。不过就其本质而言,它仍然是一种债权,这些特性的呈现,是土地作为租赁标的所呈现出来的独特性,也可被视为特殊债权物权化的体现。。债权人有权要求相对人履行特定给付,这与实践中经营权的行使相一致,且债的灵活性有利于保障农地的流转,因此将经营权认定为债权比较妥当。据此,经营权主要权能为基于债权受领、处分权能而对农地在一定期限内的占有、使用和收益。其权利内容应囊括:第一,自主经营权。由于经营权的流转,经营者可以基于债权直接管领、利用耕地,有权自行决定农业经营中涉及的具体事宜。若为融资而以经营权设置抵押,抵押标的为未来之收益,权利人不得以实现担保为由干涉日常经营。第二,自主处分权。经营权人取得经营权后完全可以自主经营,也可通过土地二级市场交易实现权利让渡,进行融资。债权的性质定位,使权利人可以自由地实行处分行为,只需让与债权时向承包人履行告知义务即可。若经营者违法使用农地,便采用公法上的行政处罚、行政强制等手段回复农地原用途,弥补债权自由转让可能造成的风险*吴义龙.“三权分置”论的法律逻辑、政策阐释及制度替代[J].法学家,2016,(4):28-41.。第三,收益权。无论自由经营抑或再流转,权利人都应享有相应收益。溢价增值系其市场行为所获之合法收益,法律应予以确认和保护。第四,补偿权。为向私人请求补偿之权利,经营合同存续期间,必然存在为农业基础设施、土壤改良之投入,客观上保证了土地的升值。第三方之投资为农地的添附,客观上提高了农地价值,合同履行届满或者涉及征用,权利人有权获得补偿。

(二)权能配置之梳理

合理配置农地的权利、权能必须要协调法律法规的作用,充分发挥民法、经济法在农地制度调整中的具体作用*民法作为调整平等主体间的人身和财产关系的法律,其在调整具有财产属性的农地权利分配中具有重要作用,但是农业在国民经济中的基础地位使其必须有限度的引进公权力参与到农地权利分配中来,特别是集体经济组织特殊的属性也决定了这一点。故在此基础之上,权能的重构也应当重视经济法在该领域中的突出作用,适当强化行政机关在其中的作用,需求公权力和私权利的衡平。。应当综合应用公法和私法的调整方法,建立起体系完备的规制体系保证农地的有效合理利用(见表2)。首先,关注主体:既要赋予承包人、经营者独立的法律地位,明确各自的权利性质和权能,又需回应所有权人虚化问题*华启清,林卿.创新农地制度,提高农业综合生产能力[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2005,(4):15-19.。利用法律手段稳定经济政策层面之创新成果,为后续改革提供制度依托。其次,关注流转行为:细化权利分置的前置条件、程序和经营权期限、流转的具体规则。同时,关注监督,应基于承包权、经营权不同的性质设相应的登记或备案制度,确保流入方的资质能力和农地用途。再次,应完善农地经营权抵押制度,特别是应当关注对抵押权人、抵押程序的设计,保证制度和退出机制的完善,重视资本在农业发展中的突出作用并通过协调性政策的构建保证最大程度的激发农业活性。最后,不动产的合理规制涉及到极强的公共利益,在各国都具有极强的公法性色彩。诸如土地规划、农地用途管制、农地用途变与审批等都呈现出极强的公法色彩。公私法的协作是构建“三权分置”的合理权利结构的重要保障。从政策层面看,应考虑到实务中的登记确权、融资渠道方面的政策设计和配套,为克服“命令—控制型”规制手段之不足,应适度重视“经济激励性”规制手段(包括税收、财政和货币政策)的运用。

表2 相关法律法规中农地“三权分置”的条文设想

五、“承包权”与“经营权”分离:风险识别与回应

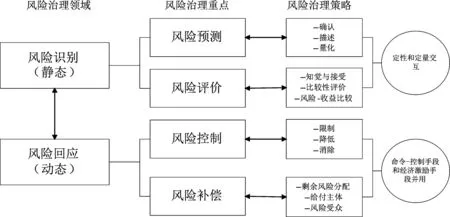

土地承包权与经营权分离有着推动农业集约化经营,但是现代化的类工业的农业生产所产生负面效应也不能忽视。以经营权的设置为起点,由于新的经营主体的参与,产权分割的农地因经营权而实现集中,必然会因此产生资本、技术的集中在引发的风险。我们应在识别风险的基础上构建一套有效的风险回应机制。不得不承认,制度建构和科技创新共同支撑了现代社会的繁荣,但也在相当程度上诱发了大量风险,而农地集中经营过程中,这两个风险产生的原因已同时具备了*刘刚.风险规制:德国的理论与实践[M].北京:法律出版社,2012.32-59.,因此Beck将现代社会形容为“文明的火山口”十分贴切*贝克以当代人“生活在文明的火山口上”这形象的比喻表明了“现代社会在对社会财富进行分配时并未对风险进行分配”的基本观点,并指出在许多当代的风险诸如全球气候变暖等的影响是世界性的,对不确定性特别是对剩余风险的分配造成了新的不平等。。风险回应的关键在对风险行为的规制,而对行为规制恰恰是法律发挥其作用的场域,但因公众的风险感知和专家评估存在显著差异,创设集科学性、民主性于一体的回应机制是十分必要的,在农地的风险治理中也是如此。综合Eberhardt等关于风险的认知、回应等的研究(见图4),试对经营权设立后的农地经营面临的风险加以分析。农地权能重新配置后,这些风险原已存在的风险在承包权和经营权分离后,因资本涌入致使农地经营趋于集中,一旦规模化的经营成为可能,分散风险则因集中而被放大,并在很大程度上从潜在风险演化为显性风险。在这一前提下,经营权的设立及其集中造成的风险有必要加以识别会回应。

图4 风险识别——回应机制示意图*图4为结合国内外专家学者关于风险认知、回应的相关研究,对风险识别——回应机制进行了概括和综合。应当认识到,对风险的识别是回应的基础,且基于合理策略的回应机制在风险治理中更为重要。

(一)风险识别

在农业生产活动中,风险通过新经营主体资本和技术的参与的方式,借助规模化经营而得到了强化,而规模经济为技术推广提供了便利。近代以来,人类文明的成果都存在悖论:先进技术的运用、复杂制度的构建在造就繁荣的同时也制造着风险,两个还呈现明显的正相关。人们常认为风险是发生盖然性低于危险的事件,其认知和控制础通常是建立在损害的可能性基础上,但实际上不同的类别的风险其识别和回应机制是有显著区别的。按照结构和历史两个维度划分,风险可分为“传统型”风险、工业——福利国家型风险、技术——科学型风险三类。据此分类,第三方参与农地经营时,可能存在或被强化的风险主要有三类*潘俊.农村土地“三权分置”:权利内容与风险防范[J].中州学刊,2014,(11):67-73.:第一类风险是“非农化”、“非粮化”的风险。这主要表现在经营主体多元化之后,非农主体参与农业生产,基于理性经济人利益驱动,在对相应土地要素进行成本效益分析之后,极易进行违章建设或者进行非粮化种植等行为改变土地用途,加剧我国业已存在的粮食供给风险。经营权相较于以承包户自行经营的承包经营权而言,其通过经营权设立的方式可以实现农村土地的集中。在近郊地区,新经营主体从事经营活动的“非农化”、“非粮化”趋势将会更强。第二类风险是社会福利减损的风险。雄厚的工商资本大量涌入农村,会大量兼并土地经营权,而地方行政机关也会片面追求流转面积和具体政绩,追求大规模、长流转,二者形成利益联合。分散的普通农户的相应诉求就会被忽略,若在经营权设计中忽略因农地流转所获利益的分配,可能会不恰当地造成经营权独大,吞噬承包权和所有权,从而丧失了土地在稳定农村秩序、实现社会保障功能等方面巨大的社会附加效用。第三类风险是技术滥用的风险。一旦大型农业经营且进入粮食和其他农业行业,必然大力地推广机械化、科学化的手段运作以期在集中经营中获得规模经济的优势。这其中必然存在着化学制剂的滥用、不成熟生物技术的运用,加之对初级农产品的检验检疫制度、标准化制度尚未构建,公众对农业风险的忧虑必然会激增。这些问题是二元农地结构下很难遇见的挑战。对这些风险的知觉和接受虽然不是单纯由于经营权的设定而产生的,但是经营权的设立和流转中的集中化趋势在很大程度上却会强化上述风险。可见面对农地自主流转中存在诸多风险,必须立足于经营权设立、新经营主体介入,充分运用合同责任、行政监管等多种手段确立对应的法律制度,以求实现对上述风险的规制,关注其事前控制和事后补偿的衡平。

(二)风险回应

系统性风险的回应主要是以行政法规制加以实现的,但是公私法的协作仍然是制度设计的基本思路,而公开、透明的风险回应机制是其关键。首先,从土地利用分类出发,强调农地类型特定化,严格农地的转用条件和程序,采用事前行政监察的方式进行风险控制,尽力避免农地“非农化”、“非粮化”风险。对取得经营权关键主体,如农业合作社、农业公司的经营行为应当强化监管,完善农地流转监管机制,强化主体条件稽核,切实监管其行为,都是公法规制可发挥作用的方式。其次,合理规定经营权设定期限,调节农地的流转价格,并构架农地价格的浮动协商机制,保证要素市场的稳定高效,为防止经营权独大而侵蚀农民的合法权益,就必须适当参考《物权法》中对用益物权和承包经营权本身的期间规定,基于债权物权化的趋势,分离期限以5年左右为宜,并形成相应的有基准幅度的政府指导价格,而不宜采用市场调节价,以保护农户议价权,强化对寻租行为的治理;同时健全由此类风险导致农户权益减损后补偿机制,健全农户基于物权人身份对农地经营的建议权、收益协商权,构建相对合理的风险补偿机制以回应风险治理。最后,注重行政规制以及第三方合作治理的形成在应对新型技术——科学型风险中拥有巨大优势,发挥其优势作用回应此类风险的较大不确定性。与传统的风险向比较,农地经营权的流转后,在很大程度上会激励大量优势资本和技术介入农业生产,当然也必然会引发由于先进技术引入传统农业后可能会造成的系列现代风险。而在转基因等现代技术——科学型风险的治理中应当适度强化行政机关权能,并在行政规制的范围、手段等方面创新。在农业经营中采用新技术、新品种时,其应当以消除不确定性为中心,在行政决策时注重多主体的合作治理,努力形成良性沟通的局面,寻求农民收益增加、经营主体经营合理高效、粮食安全得以保障的有力格局,准确有效地应对农地经营中的多种风险。

六、结论

农地是农业生产中最为基本的要素,其制度的合理性、完备性极大程度地决定着农业的稳定,关乎国民经济体系的健康发展,也关乎着农业安全和国家安全。农地权利结构的新格局在推动农业现代化中极为重要,而这主要是依靠合同为连接对权能进行分配实现的。从经济法公权调整和私权调整方法并用的角度来看,农地领域的综合规制必不可少,以公权介入和私权介入“两手并用”对提高农地利用效率作用显著。当然,在经营权的设置中,应充分尊重承包户的自主决定权,若市场经济条件不具备或农户不愿转让经营权,则应尊重其自行经营相应农地的意愿。新型经营主主体参与农业经营既是机遇又是风险,其既为农业现代化提供了资本、技术等要素投入,也产业革新提供了巨大机会,但同时也是对农业生产方式的巨大挑战。经营权流转,意味着农地可能进一步集中,在这种情况下,无论是“非农化”、“非粮化”等经济风险,还是滥用化肥、农药及基因技术等技术风险都会凸显出来。如何回应这些问题,就是制度设计、法律规范修订需要关注的重要问题。

PowerConfigurationandRiskResponse:theSystemDesignof“ThreeRightsSeparation”inRuralLand

DONG Zheng-ai, XIE Zhong-zhou

(LawSchoolofChongqingUniversity,Chongqing400044,China)

As an important part of rural collective property rights system reform, the reform of the system of land “three rights division” has greatly promoted the process of agricultural modernization. And it can solve land-deserting, industrial hollowing and other problems which the current rural facing effectively. What’s more, contractual rights and management rights allocation are not clear.And it is the lack of system design for the risk response to non-food, it is essential to change the legal norms and respond to practical needs of rural reform. In order to regulate the land circulation and management behavior and response to the risk in the new agricultural business behavior, we use the method of empirical and normative analysis and read the corresponding specifications about the current legal system of farmland. We locate the corresponding rights, make a balance in power configuration and design rule to recognize and response risk.Maybe it can provide some help for the scale operation of agriculture management.

three rights division; the contracting right; the management right; function configuration; risk response

2017-06-15 该文已由“中国知网”(www.cnki.net)2017年9月21日数字出版,全球发行。

本文系国家社会科学基金项目《环境风险规制的法律限度与秩序重构研究》(编号:14XFX018),中央高校基本科研业务费:风险视阈下环境群体性事件的法律控制(NO.106112015CDJSK08JD07),环境风险公私协力治理法律研究(NO.106112016CDJSK08006)阶段性成果。

董正爱,男,重庆大学西部环境资源法制建设研究中心研究员,重庆大学法学院副教授,法学博士,硕士生导师,主要研究方向:环境资源法学;谢忠洲,男,重庆大学法学院硕士研究生,主要研究方向:环境资源法学。

DF45

A

1672-769X(2017)06-0024-10

DOI.10.19510/j.cnki.43-1431/d.20170921.008