组织化链接:城市社区协同性治理的有效实现形式

——基于北京市海淀区建材东里社区的案例研究

2017-12-18田馨滦

任 路,田馨滦

(华中师范大学 中国农村研究院,湖北 武汉 430079)

组织化链接:城市社区协同性治理的有效实现形式

——基于北京市海淀区建材东里社区的案例研究

任 路1,田馨滦2

(华中师范大学 中国农村研究院,湖北 武汉 430079)

随着城市社会经济的发展,社区社会组织日益成为城市社会治理当中承接基层政府职能、增强社区自治的重要载体,但是,当前社区社会组织在参与社区治理中仍然面临行政化管理过度、公共参与意识淡薄、资源获取能力较弱等问题。为此,北京市建材东里社区以社会组织为链接点,通过适度行政化扶持、层级划分以及资源共享的整合模式,尝试解决社区社会组织参与社区治理的现实问题,初步实现了多元主体在社区治理中的有机融合,为新时期社区协同治理提供了可行的路径模式。

协同治理;社会组织;社区治理创新

城乡社区是社会治理的基本单元,中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》指出,要增强社区居民参与能力,提高社区居民议事协商能力。伴随着我国政府的治理转型及社会公共需求的日益增加,社会组织逐渐兴起,成为反映居民诉求、扩大民众有序参与社区治理的基本形式,是承接政府职能、增强社会自治的重要载体[1],也成为社区治理的重要依托。但长期以来,基层社区社会组织面临着自主建设空间小、公众参与意识弱、社会资源协同难的发展瓶颈,无法真正发挥社会治理能力,那么,社会组织在参与社区协同治理过程中,应如何实现多元主体的良性互动和协同共治?本文将结合实地调研获取的经验研究材料以及案例,对社区社会组织如何实现社区协同治理的模式和路径进行分析探讨。

一、社区社会组织在社区协同治理中的价值与困境

协同治理是指多元权利主体共同参与构成一个开放有序的整体协作系统,通过相互协调实现力量的整合与增值,从而达到维护社区共同利益、优化社区公共秩序、提供优质公共服务的目的,实现社区高效治理的活动[2]。多元治理主体参与成为协同治理的显性特征之一,社会组织、居民、志愿者等社区行动参与者,通过与政府的协商与合作,建立起多种多样的协作伙伴关系,进而共同决定和处理社区公共事务,社会力量的不断发展壮大正是协同治理得以孕育的必然。社会组织因其边界模糊、结构灵活、手段多样、包容性强、成员异质性高等特点,成为协同治理的当然角色[3]。推动社会组织参与协同治理,构建多元主体合作治理关系,提升居民自治和自我服务能力,成为当今社区治理发展的重要趋势。

社会组织在社区治理中的协同作用,已经受到了一些学者的不同程度的关注。有学者基于公共服务视角认为,社区社会组织能够满足社区居民日益增长的多样化、个性化、多层次性的物质和精神生活需求,弥补政府失灵和市场失灵的不足,是社会管理创新实践中社会组织参与协同治理的必然逻辑[4][5];有学者基于促进多元主体参与治理角度考察,指出社会组织对于全社会的组织化程度提高,不同利益群体的利益表达和公民政治参与的有序化[6],同时对政府和社会的协商、合作与良性互动关系的形成具有根本意义[7];有学者提出协同治理模型,从协同作用发挥的动因、过程、结果三个方面建立统一性的解释框架,从中揭示社会组织在社会管理中的协同作用[8]。社会组织的协同治理机制是对社区治理的又一次积极创新实践,其积极作用已经毋庸置疑,然而社会组织在社区协同治理的发展中也有很多现实困境。

一是行政化色彩过浓导致社会组织自治能力萎缩。目前许多社会组织为了方便合法地位的取得,不得不采取挂靠党政机构的方式,成为党政机构的附属组织,其独立性和自主性受到严重影响[9]。政府在社会治理中没有做到很好地让渡权力空间,没有科学定位政府的角色和职能,居委会名义上是自治组织,但实际运行中与社会组织职能混淆、错位,以致社区治理有着浓厚的行政色彩,导致社会组织的自治特性不充分,居民的自治地位也未得到应有的重视[10][11]。

二是成员原子化生存导致公共参与意识不足。城市社区治理存在的问题主要表现为社区居民参与意识淡薄,社区中介组织力量薄弱[12]。目前城市社区成员呈现原子化状态,没有组织化链接,成员参与社区治理就成了一纸空谈。社区居民的公共参与程度较为有限,大多数社区的治理状态还是在行政体制的“高度”热情与基层群众较普遍的冷漠中形成了较强的张力[13]。作为社区治理参与主体之一的个体公民逐渐丧失了对社区公共事务的关注与参与热情[14]。

三是封闭性过强导致资源获取能力不足。社会组织作为公民自主组建的自治性、志愿性组织,一方面没有国家强制力做后盾,不能依靠税收供养,另一方面不以盈利为宗旨,不能靠利润供养,它必须依靠吸取社会资源发展[15]。但长期以来,基层社区处于封闭状态,社区内部各组织、社区之间和社区与社会之间难以实现资源共享。基层社会组织生长需要多方面资源,目前社会组织的持续发展面临资源不足的困境[16]。社区社会组织遭遇资源瓶颈,发展受到限制[17]。陈蓓丽指出社会组织的培育和发展目前面临的最突出的问题就是资源不足[18]。

如上所述,以往将社会组织培育置于社区协同治理中进行考察的研究中,鲜有针对现阶段社会组织的发展问题进行综合分析的。本文以北京市海淀区西三旗街道建材东里社区“爱心有你互助社”为案例,围绕社会组织在社区协同治理中发挥的核心功能进行分析,阐明其以社会组织为链接点,通过适度行政扶持、激发居民参与治理、疏通社区和社会资源壁垒,从而实现政府、社区和社会等多元主体协同共治的路径模式,为新时期社区治理提供创新形式范本。

二、组织化链接:社会组织参与社区协同治理的实践过程

作为大都市区腹地的基层社区,建材东里社区位于海淀区西三旗街道东北部,地处海淀区与昌平区城乡接合部,面积0.168平方公里。社区为新式商品房和老式回迁承租房组成的低密度板式混合型住宅小区,人口总数4218人,流动人口数1882人。社区具有外地人员购房多、老年人多、居民服务需求多样化的“三多”特点。鉴于居民公共服务多样化的复杂需求,社区创新服务载体,培育发展社区社会组织“爱心有你互助社”。

(一)社会组织链接点的形成

调动多层次居民的参与热情,提高社区社会组织在社会服务管理中的协同能力,发挥其在保障改善民生、提供公共服务、加强社会管理、完善社区自治等方面的作用,是建材东里社区培育发展社区社会组织“爱心有你互助社”的初衷。2013年1月,居委会在社区居民代表务虚会上提出了组建社区社会组织实施方案,获得与会代表的一致通过,决定培育发展社区自己的社会组织“爱心有你互助社”。

1.适度行政化扶持

建材东里社区小区楼院大部分建于20世纪90年代初,公共配套设施极其匮乏,社区文体爱好者练舞甚至要以地下室为活动场地,社区公共活动用地不足一直困扰着社区的建设与发展。为了开辟活动场所,让组织有地可用,区政府在建材东里社区投资改建了280平方米闲置用房,开辟出舞蹈室、图书室、老年棋牌室等活动空间,满足居民活动基本场地需求,给予了“爱心有你互助社”建设的空间,改变了居民活动无处可觅的困境,以文化活动室为载体,实现了特色活动天天有、主题活动月月有、系列活动季季有。除了提供场地,西三旗街道政府采用购买社工服务的方式,聘请社工为社团提供专业指导,提升活动水平。例如,健身舞蹈分社每周接受两次专业的舞蹈培训,使其舞蹈水平获得质的提升,多次在街道组织的活动中获得金奖。同时政府为社区组织提供了政策支持,2014年,建材东里社区与西三旗街道社会治理创新园孵化器签订社会组织入驻协议,由“爱心有你互助社”主办的“心系空巢老人、情暖孤残家庭”和“圆梦在社区”的公益服务项目得以立项实施。

对社会组织而言,一定程度的行政化有利于社团的发展,没有政府的支持,社团的发展空间将大幅度缩小,其资源获取能力将会受到极大限制,如果予以合理规划,则能实现政府、社团与社会之间达成良性合作态势[19]。近年,北京市政府加大了培育扶持社会组织的力度,营造了有利于社会组织发展的法治环境和政策环境。特别是《北京市社会建设专项资金管理办法》的出台,将适合由社会组织提供的公共服务和解决事项交由社会组织承担,为社会组织发挥作用提供空间,社区社会组织迎来了借力快速发展的机遇。

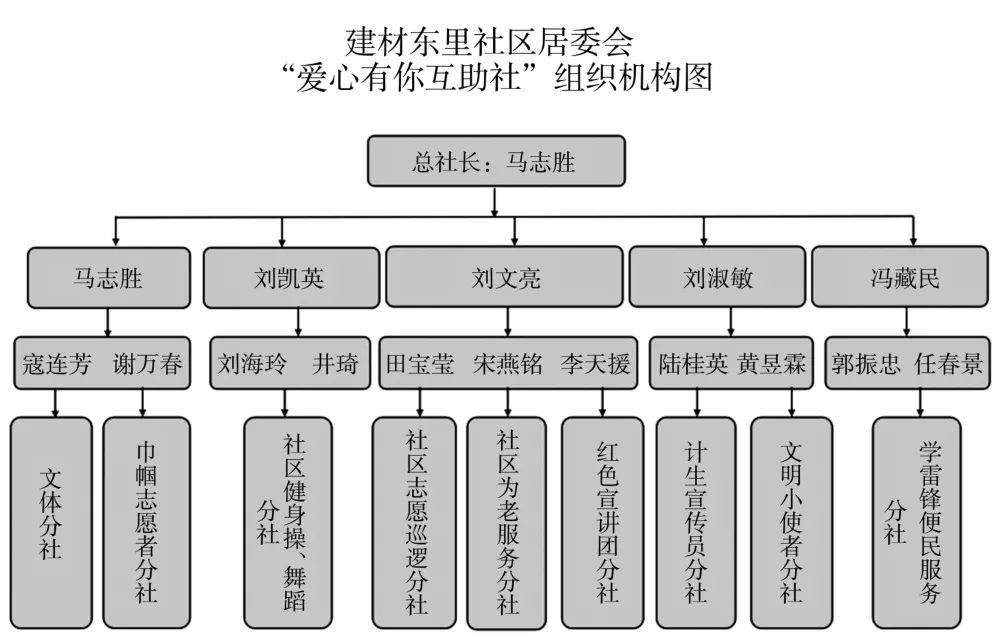

2.建立层级式分社制度

建材东里社区“爱心有你互助社”,以招募形式,根据居民兴趣和专长,组建不同类型的社会组织。截至2017年,共有246名会员加入到社区健身操舞蹈分社、学雷锋便民服务分社、巾帼志愿者分社、社区红色宣讲团分社、计生宣传员分社、社区志愿巡逻分社等9个分社中。互助社设置“总社—分社—队”的层级式组织体系,在总社的统领下,各分社自主制定内部规范,依章理事,保障了基层社区治理的有效运行。在分社长的任命上,社团组织通过采取“以熟带生”的办法,挖掘有权威、敢说话、负责任的意见领袖,担任社团领头人,引导社会组织发展。总社长则在分社长的民主选举中产生。在内部规范管理上,互助社自主制定《建材东里社区爱心有你互助社志愿者服务制度》,依规定期开展会议、活动等,如每月15日互助社召开组织例会。

在组织活动联络方面,创建“非常1+3”科技服务品牌,以社区一站式服务为依托,充分利用社区短信平台、微信群等电子服务平台,突破时间和空间限制,为居民提供全方位服务,通过拓展和丰富自治过程中的参与途径,避免了既往参与对象老龄化的不足,使更多青壮年社区居民以更便捷更灵活的方式获取社团组织信息,参与到社区各类活动中。通过合作动员,减少了其在基层运转的阻力,大大提升了社会组织在基层社区的动员能力和认同合法性。

“爱心有你互助社”组织机构图

正如马克斯·韦伯所言,社会团体不能失去其内在的自主性[20]。层级化的社团管理制度和民主化的管理制度,是目前社会组织内部管理的创新。在成熟的组织治理结构中,社团组织的内部管理及对外联结功能往往是通过科层化的组织结构分工来实现的[21]。通过层级化的制度,建材东里社区目前开展活动,都只需与社长沟通即可,志愿者的调配、组织、服务等均由各分社自行安排,提升了社团组织的组织化程度,有利于民主管理的开展和落实。

3.吸纳外部资源

建材东里社区的社会组织资源开放体现在两方面:一是扩大参与面,形成规模效益。“爱心有你互助社”破解传统社会组织的地域壁垒,依托本社区场地、设施等资源,吸引其他社区有相同志趣的居民参与,发挥了资源的规模效应。比如互助社下的乐队成员中,外来社区居民占70%以上。二是吸取社会力量,打通发展线。根据居民的多元需求,互助社通过吸取社会力量,提升组织的服务能力。互助社广泛联合驻区单位与金隅艺术团、央广老年之声艺术团、街道京剧社、北京义工联盟等专业演出团队合作举办丰富多彩的群众性文化活动。同时借助拓展社区资源的契机,与北京交通大学和中国人民大学培训学院的青年志愿者结成志愿联盟,邀请清河少年宫的专业教师、火箭军部队的专业政工干部、大学生志愿演讲团队、北医三院的知名专家到社区参与公益服务,拓展了社区社会组织的服务形式与内容,壮大了社会组织志愿者队伍。

从实践效果来看,资源开放对于社区社会组织发展起到了良好的促进作用。以社会组织为链接点,架起资源与服务的“进出口”桥梁,将外部良好的资源与服务引进社区,为社区社会组织提供优质资源,吸引优质人才,同时积极鼓励社区社会组织参与外部项目竞争,实现自身的资源和服务的“走出去”。

(二)社区多元主体的共治格局

现代社区治理结构的根本特征在于通过政府、社会组织和公民个体的共同参与,以互动、协商与合作的方式推进社区公共事务与服务产品供给,进而达到多元主体对社区的共治[22]。西三旗街道建材东里社区探索出了以社会组织为链接点,改变了传统行政命令式的社区管理模式,实现区街政府、社区居委会、社区居民、社区社会组织、社工机构等多主体密切配合,打造了基层社区协同治理的社区范本。

1.政府让渡治理空间

传统意义上,以政府和居委会为主导的自上而下的管理模式,多是单线条或单向度的,缺乏协同性和互动性,社区社会组织难以参与,基层社区治理缺乏动力来源。西三旗街道建材东里社区在探索过程中,区街政府一方面通过给予社会组织活动空间为其提供生长土壤,培育社会组织成为社区治理的重要参与主体,另一方面通过释放规则空间开创了居民主体而非行政主导的建设模式。社会组织以民主选举、协商决议的方式,进行自我组织、自我管理,真正具备了治理能力,同时辅以放活政策支持、聘请社工专业组织等方式,促进社区社会组织更具发展活力。政府将部分职能和公共服务供给向社会组织转移,承认社会组织作为社区治理主体的重要一极的重要地位,使其以社会化的方式畅通民意表达渠道,驾驭多样性的社区结构、满足多元化的需求,更好地为社区居民提供公共服务。

2.公众参与自主治理

多数社区对于社会组织的发育不够重视、发展缺乏支持、引导规范不足,导致公众参与度不高,社会组织发展疲软、治理无力。建材东里社区治理“爱心有你互助社”以共同志趣爱好、生存环境以及社区共同利益为纽带,自主连接而成社会生活共同体。在内部构建方面,采取“社队”建制的组织安排,树状分布改变以往行政性的自上而下的命令模式,通过民主选举、协商决议的方式进行自我组织、自我管理、自我约束,在社区建设中发挥重要作用。在沟通吸纳方面,通过网络技术载体实现超越地域、年龄等条件桎梏,赋予社区居民自主选择参与社群的权利和能力,社区组织因此具备了自主服务能力和强大的吸引力。如今,社区开展任何活动居委会都只需通知到社长,而志愿者的调配、组织、服务等均由各分社自行安排,社团具有独立承办如“寇连芳圆梦独唱音乐会”等大型活动的能力,并吸引《北京晚报》《京华时报》《新华早报》、人民网、首都文明网等多家新闻媒体进行宣传,扩大了社团活动的二次影响力。

社会组织自我管理的规范性使组织活动趋于常态化,奠定了组织长期发展的空间。每年定期举办的社区邻居节、社区趣味运动会、社区宣讲论坛、暑期夏令营已经成为社区的传统节目,学雷锋便民服务、义务磨剪子磨刀和义务理发是每月必有的便民服务。通过社团活动的链接,群众的社区认同和命运共同体意识增强。常年活跃在“爱心有你互助社”的志愿巡逻分社用实际行动成为社区维稳工作中的“润滑剂”和“缓冲器”,他们通过与社区调解委员会的密切配合有效地化解居民矛盾,解决分歧和冲突,促进邻里和谐。尤其是在一些重大节日和特殊时期的维稳工作中,社员不仅自己积极参与,还积极帮助社区动员自己的亲人朋友邻居一起参与其中,共同维护自己家园的安全。

3.社会资源引入治理

目前,社区的主要困境在于社区内部资源的使用处于无序的竞争状态,社区内不同社会组织进行资源争夺,不同社区间的资源由于社区封闭则处于分散分割状态,没有形成资源的有效整合利用,要促进社区社会服务水平和社会组织参与社区治理的整体水平的提升,需要从开放引入社会资源入手。建材东里社区“爱心有你互助社”以分享互助为原则,以开放本社区资源为基础,吸引外社区的人才资源,联合社会公益团队力量,实现有限资源的优化重组,发挥其最大效益,为社区协同治理提供了强大的支撑力。比如以社区“爱心有你互助社”中的为老服务分社为基础,与全国优秀大学生志愿团队“夕阳再晨”的合作,吸引北京市各大高校的年轻志愿者为社区服务,一改往日社区活动缺乏年轻人的老局面,进一步解决空巢老人的养老问题,为社区内选取审核的50户行动不便的空巢老人和孤残家庭定期进行精神慰藉和生活全面充足的照顾。在弥补社区行政服务的同时,也有效地补充了社区的特色服务,最大限度地提高了社区治理过程中公共服务供给的质量,更好地实现了政府、市场和社会组织三大主体的有机结合。

三、社会组织参与下的社区治理方式创新

党的十八届三中全会指出,要“改进社会治理方式”,“鼓励和支持社会各方面参与,实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动”。公众参与的多元主体构成,是社区治理现代化的重要特征。如何科学规范地推进政府、社区与社会多主体之间形成有序共商的互动机制,是当前创新治理实践中的重要命题。

首先,社区社会组织是社区治理的重要力量。随着城市经济社会的发展,社会结构、社会关系等发生深刻的变化,各种新型的社会组织和经济组织不断涌现,打破了原来的社会格局,对于城市基层社会治理而言意味着深刻的变革,是将其纳入制度化的渠道,还是疏离于体制之外,如果将其纳入制度渠道,是否具备相应的制度化能力,这都是亟待解决的问题。为此,中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中强调,从提高基层社会治理的组织化程度出发,要“注重发挥基层群众性自治组织基础作用,统筹发挥社会力量协同作用”。显然,在各种类型的社会组织在新型社区治理格局中显现出的越来越重要的作用时,党和政府积极地将社会组织纳入社区治理结构当中,以合作的新型关系来链接社会资源和寻求社会力量。从现实的考虑来看,吸纳社区社会组织参与社区治理不仅有利于提升整个社区治理组织化程度,还能够为居民参与社区治理提供更加多元的方式和渠道,培育居民的参与精神。

其次,社会组织是在党政体制之下参与社区治理。中国共产党是领导核心,是当代中国政治体制的中轴。因此,社区社会组织制度化渠道必须是在党政体制之下,与西方社会将社会组织等作为与国家相对的社会力量不同,我国的社区社会组织是国家的补充。在中国城市社区治理具体的理论与实践中,鼓励社区社会组织参与社区治理的同时要避免陷入多中心治理的误区,独立于党政体制外的社会力量不是城市社区治理的目标,应在党政引导之下形成社区治理的多方合力,充分发挥党和政府的主导作用,通过对社会组织的适当政策引导、资金保障和能力建设指导,从而引导社区居民及社会组织建立健全互动协商机制,以解决居民实际问题为切入点,满足群众的实际需求,提升社区服务水平,提升社区治理能力。

再次,社区社会组织是避免社区行政化的重要手段。在社会组织参与社区治理过程中,注重发挥党和政府的作用,实际上必须承认社区治理不可能完全去除行政性,社区治理是整个政府治理的重要环节。不过,在居民自治和社会协同的基础上,应当尽力避免社区治理的行政化,即政府治理的行政权力承担了原本应由居民或者社会组织承担的治理功能。不仅形成对居民自治和社会组织的挤出效用,而且无形之中给基层社区带来过多的行政压力,近些年屡屡谈到的社区减负其实就是社区治理过度行政化的具体表现。在当前,城市社区治理过程中应合理确定政府治理、居民自治和社会协同的发挥作用范围,并且逐步构建规范的互动性制度,明确治理责任、约束治理行为,为居民参与和社区社会组织营造平台和机会,建立起真正意义上的协同治理格局。

最后,社区社会组织意味着社区治理的一次变革。回顾中国城市社区治理变革,大体上有三个阶段,第一阶段是街居制,第二阶段是社区制,如今进入到第三阶段,即社区协同治理。在第一阶段中,面对社区体制重建的问题,主要是通过街道与居委会将行政权力延伸到城市基层社会,加强城市社会治安和人口管理等,以便维护基层社会秩序,从本质上说街居制强调的是用行政建制来实现对城市基层社会的管控。随着群众自治的兴起,以及城市新型社区建设,为了调动社区居民建立生活共同体的积极性,以居民参与为导向的社区治理创新日益增多,社区治理进入第二个阶段,突出的特点是居民自治。当前的社区协同治理则是第三阶段,在政府治理、居民自治的基础上,鼓励社会的自我调节,在更为开放的格局中协调不同主体和资源。现阶段中,社会组织参与社区协同治理,能够进一步放权给社会,让社会力量、社会资源参与到社区的协同治理当中,并通过社区社会组织来衔接政府治理与居民自治,实现社区治理的“三位一体”格局。

[1]尹广文,李树武.多元分化与关系重构:社会组织参与城市基层社区治理的模式研究[J].改革研究,2015,(10):35—39.

[2]陈培浩,崔光胜.社区协同治理中的社会组织培育:基于“上城模式”的观察[J].湖北行政学院学报,2014,(3):35—39.

[3]王云骏.长三角区域合作中亟待开发的制度资源:非政府组织在“区域一体化”中的作用[J].探索与争鸣,2005,(1):33—35.

[4]徐祖荣.社会管理创新范式:协同治理中的社会组织参与[J].中国井冈山干部学院学报,2011,(3):106—111.

[5]叶笑云,许义平.基层社会治理体系与社会管理创新:以宁波市为研究对象[J].中共浙江省委党校学报,2012,(5):5—12.

[6]王敬尧.参与式治理:中国社区建设实证研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[7]吴锦良.政府主导·社会参与·多方协作:改革开放以来浙江民间社会组织参与社会建设的经验及启示[J].中共宁波市委党校学报,2008,(6):40—49.

[8]郁建兴.社区社会组织在社会管理中的协同作用:以杭州市为例[J].经济社会体制比较,2012,(4):156—168.

[9]张宇,刘伟忠.地方政府与社会组织协同治理:功能阻滞及创新路径[J].南京社会科学,2013,(5):71—77.

[10]方军.公众参与、社区治理与基层党政关系:以“铜陵模式”为例[J].学术论坛,2012,(6):14—19.

[11]刘春湘,邱松伟,陈业勤.社会组织参与社区公共服务的现实困境与策略选择[J].中州学刊,2011,(2):106—110.

[12]顾丽梅.治理与自治:城市政府比较研究[M].上海:上海三联书店,2006.

[13]梁波,金桥.城市社区治理中的社会参与问题调查与分析:以上海宝山社区共治与自治为例[J].城市发展研究,2015,(5):112—117.

[14]郑建君.公共参与:社区致力于社会自治的制度化:基于深圳市南山区“一核多元”社区治理实践的分析[J].政治发展研究,2015,(3):69—73.

[15]石国亮.中国社会组织成长困境分析及启示:基于文化、资源与制度的视角[J].社会科学研究,2011,(5):64—69.

[16]马立,曹锦清.基层社会组织生长的政策支持:基于资源依赖的视角[J].上海行政学院学报,2014,(6):71—77.

[17]姚迈新.资源相互依赖理论视角下的社区社会组织发展:以广州为例[J].岭南学刊,2012,(5):29—35.

[18]陈蓓丽.社会组织资源获取异质性研究[J].商业时代,2012,(23):92—93.

[19]吴月.“去除”抑或“强化”:对社团组织行政化现象的审视——基于对广州市的实证调查[J].行政论坛,2014,(3):79—82.

[20]马克斯·韦伯.经济与社会:上卷[M]林荣选,译.北京:商务印书馆,1998.

[21]崔月琴,袁泉,王嘉渊.社会组织治理结构的转型:基于草根组织卡理斯玛现象的反思[J].学习与探索,2014,(7):24—31.

[22]郑建君.公共参与:社区致力于社会自治的制度化——基于深圳市南山区“一核多元”社区治理实践的分析[J].政治发展研究,2015,(3):69—73.

Organizational Link:An Effective Way to Implement Synergistic Governance in Urban Community

Ren Lu,Tian Xinluan

With the development of urban social economy,community social organizations are increasingly becoming an important carrier of urban social governance to inherit the function of grassroots government and enhance community autonomy.However,the current community social organizations still face the problems of excessive administrative management,weak public participation awareness and weak resource acquisition ability in the community governance.To this end,the Beijing Building Materials East Community takes social organization as the link point,through the appropriate administrative support,hierarchical system and the integration mode of resource sharing,trying to solve the community social organization participation in the community governance practical problems,which preliminary realizes the multiple subjects in the community governance organic integration.For the new period community collaborative governance,it provides a feasible path mode.

Collaborative Governance;Social Organization;Community Governance Innovation

C91

A

1007-905X(2017)11-0119-06

2017-08-05

教育部重点研究基地重大项目(16JJD810003);教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJC810012);湖南社会科学基金一般项目(16YBA350);华中师范大学中央基本科研业务费“丹桂项目”(CCNU16A03010)

1.任路,男,博士,华中师范大学中国农村研究院助理研究员,主要从事城乡社区治理和社会发展研究;2.田馨滦,女,博士,华中师范大学中国农村研究院,主要从事基层政府治理与政府信息研究。

编辑 张志强 张慧敏