粮食属性及其衍生机理

——基于系统和历史的二维视角

2017-12-18关付新

关付新

(河南财经政法大学 农业与农村发展研究中心,河南 郑州 450046)

粮食属性及其衍生机理

——基于系统和历史的二维视角

关付新

(河南财经政法大学 农业与农村发展研究中心,河南 郑州 450046)

认知粮食属性是研究粮食问题的基础。从形成农业的三大系统分析,粮食具有自然属性、经济属性和社会属性等三类属性,并分别具有自然资源、私人物品和公共物品的性质。从历史维度考察,粮食属性从自然属性衍生出经济属性和社会属性,人类劳动和农业生产力发展驱动粮食属性的拓展,社会经济发展推动粮食属性衍生。在社会经济发展过程中粮食属性复杂化,成为政治武器和资本品。基于粮食属性,可以系统、全面地分析当前粮食的问题、理论和政策。

粮食属性;三大系统;人粮关系;衍生机理

2015年以来粮价下跌,“两板”(成本地板和价格天花板)挤压和“三量”(产量、库存量和进口量)齐增,加剧了农民种粮与增收的矛盾。在“十三五”时期全面建成小康社会和加快推进农业供给侧结构性改革背景下,粮食主产区的地方政府更加关注粮食生产与农民增收脱贫的关系。粮食短缺时政府从国计民生高度实行严格管控,过剩时成为政府的财政包袱和农民的增收障碍,粮食是“少不得,多不得,不多不少很难得”的特殊物品,如何解决困扰政府和农民的复杂的粮食问题,前提是对粮食属性正确和全面认知。

从原始农业到现代农业的几千年发展进程中,粮食生产技术、人类食物结构、粮食流通空间、粮食属性和功能等发生了深刻变化,亘古未变的是粮食生产对自然的依赖,粮食仍是人类主食,粮食短缺对人类生存造成极大挑战。粮食的生产、粮食消费和粮食安全依然是当代重大的社会经济问题。此外,与之相关的粮食流通、贸易、储备、加工、利用等相关问题,一并构成当今的粮食问题。解决粮食问题,需要粮食理论和粮食政策,同时,它们也是研究粮食问题的重要内容。客观、全面和系统地认识粮食问题、理论和政策,需要选择一种基本的认识方法。本文旨在对通过粮食属性及其衍生机理的研究,为认识和解决粮食问题提供一个认识基础和基本视角。

一、有关粮食属性研究的文献综述

出于对粮食安全、粮食价格和农民增收等现实问题研究的需要,诸多文献涉及粮食属性问题的研究,因视角不同,有不同的划分方法和表述。粮食具有公共物品和私人物品二重性(肖国安,2005),粮食是特殊的混合物品,粮食不具备效用的不可分割性和消费的非竞争性,只具备受益的非排他性,所以,粮食并非纯粹的私人物品,而是一种混合物品,或者叫半公共物品、半私人物品。当然,粮食不是普通的混合物品,它是特殊的混合物品(李健成,2008)。粮食作为商品,除了具有商品的一般属性之外还具有四个方面的特殊性:一是人类最基本的生活必需品,二是对自然条件的依存度强,三是粮食生产具有季节性和周期性,四是粮食价格是大多数商品的基础价格(李贺军,2008)。认识粮食属性成为讨论粮食问题的前提。粮食有三个社会属性、三个经济属性和三个消费属性。粮食的第一个社会属性,是生存必需品。粮食的第二个社会属性,是战略品。粮食的第二个社会属性从属于第一个社会属性,且不能超越第一个社会属性。粮食的第三个社会属性,是国家公共物品。粮食的三个经济属性,第一是准自然品,第二是私人物品,第三是准公共物品。粮食的三个消费属性是搜寻品、经验品和信任品。所以,将粮食功能单一化和将粮食属性单一化,都潜伏着巨大的粮食危机隐患(周立,2010)。2010年世界谷物产量接近2008年的创纪录水平,联合国还发出世界粮食危机的警告,究其根源,世界粮食不是患寡而是患不均,而不均的根源就来自人们赋予粮食太多的属性。从粮食属性这个侧面探寻世界粮食危机产生的根源,以美国为例,粮食的属性主要有公共物品属性、商品属性、金融属性、能源属性(包括资源属性)、政治和外交属性(苑基荣,2010)。总结中华人民共和国成立以来中国粮食市场的演变历程,从产品属性特征来看,粮食产品兼具农产品、工业品与金融产品的属性特征日益明显(刘晓雪、李书友,2010)。自古以来,粮食所具有的自然属性和社会属性决定着粮食在国家、社会、家庭中的重要地位,自然和社会原因导致的粮食生产和分配在时间、空间和社会阶层上的不均,导致宏观和微观两个层面的粮食安全问题(吴宾、党晓虹,2008)。在选择粮价形成机制和我国解决粮食安全问题时,基于粮食兼具社会属性(基本人权需求)和经济属性(商业性需求)等两种属性,后者应服从于前者认识,采取在国家宏观调控下,以粮食市场供求为主形成粮价的机制;在坚守以国内为主,解决我国粮食问题坚持国内供给为主要渠道方针的同时,积极利用两种资源和两个市场,善于利用世界粮食市场为辅助渠道(丁声俊,2011)。在通常意义上,粮食就是一种普通商品,当然是很重要的商品。至于所谓的战略物资,只是对应于特定的时间、地点、问题,其实在那种背景下,即在某种特定情况下,粮食能够称为战略物资时,我们似乎也没有必要对粮食问题做出过度的反应(陈百明、周小萍,2005)。2008年以来的国际粮食危机和粮价上涨,国际资本拥入粮食期货使粮食属性“金融化”,粮食成为投资品,人们分析粮价飙升的资本逻辑,更加引发对粮食属性的认识和思考。粮食问题不是简单的供求问题。要不要生产那么多粮食?要不要收储那么多的粮食?要不要利用国际市场?农产品之间的市场替代如何应对?不同农产品的经营主体如何培育?随着粮食问题的显化,这类讨论会不断升温(刘守英,2016)。粮食问题的复杂性突显粮食属性问题研究的迫切性,客观需要深化粮食属性问题研究,更好地为认识、分析和解决粮食问题提供认识基础。

综合分析粮食属性研究成果,人们把粮食属性作为认识、分析和解决粮食问题的认识基础和基本视角,丰富和扩展了对粮食属性的认知,主要是粮食属性的类型、内容和原因,并开始关注粮食属性之间的关系。现有成果突出表现为两点特征:一是对粮食属性的特殊性的共识,二是对粮食属性划分和表述的非全面性和非统一性。就粮食属性需要深化研究的问题有:一是粮食属性类别如何划分?需要以一个客观的准则,清晰认知粮食属性及其层次关系,给予粮食属性以规范描述和表达。二是粮食属性是如何产生、衍生和发展的?需要揭示其内在逻辑,以此来清晰认知粮食属性变化规律和粮食问题的本质。通过解决这两个问题,达到的研究目标:一是形成对粮食属性全面、统一的认识,二是揭示粮食属性特殊性的成因。为此,这里提出两个命题:一是粮食属性是人类在社会经济行动中赋予和认知的;二是在社会经济发展过程中,粮食属性有一个衍生过程,有其演变逻辑和衍生机理。

二、粮食的三类属性及其关系

粮食:行道曰粮,谓糒也;止居曰食,谓米也。粮食实体指供食用的谷类,现在包括薯类和豆类。粮食属性是粮食具有的性质特征,任何事物都具有多种属性,粮食的多重属性不是固有的,而是在人类社会经济活动中从粮食固有本质属性衍生而来的。随着人类社会经济的发展,围绕粮食而产生人与自然的关系、人与人的经济关系和社会关系,粮食属性随之复杂化。人类的经济活动是从农业开始的,因此,应从人类的农业社会经济活动及其关系,来认知不断复杂化的粮食属性。

(一)三大系统、人粮关系与粮食属性

人类劳动和土地的原始结合,出现了生产粮食的农业。农业的根本特征是自然再生产和经济再生产相交织的再生产过程,粮食生产是人类劳动与自然力共同作用的经济活动。所以,农业经济系统是“人”代表的社会系统与“地”代表的自然系统,相交叉和重叠形成的交集即经济系统。在自然、经济和社会三大系统中,所对应存在的人粮关系(man-grain relationship),分别表达着围绕粮食所发生的人与人之间的自然关系、经济关系和社会关系,即人粮自然关系、人粮经济关系和人粮社会关系,在三大系统内以不同的粮食的属性反映和表现这三种关系(见图1)。以“人”为主体,以“粮”为对象,观察分析粮食属性,粮食有三类属性,即自然属性、经济属性和社会属性,相应地,它们各有不同的属性性质,在每类属性中有丰富的具体属性表现。

图1 三大系统、人粮关系与粮食属性

粮食属性分为自然属性、经济属性和社会属性,从自然属性依次衍生出经济属性和社会属性。在自然系统内,人和谷类植物都是自然存在物,人依赖自然存在的植物籽实而存在,人类获得食物的途径是采集。在采集、狩猎时期,粮食作为植物籽实成为人类农业生产活动的产品之前,粮食仅有其自然属性,人类的食物是纯自然产物,人粮关系如同鸟食籽实和虎求百兽而食之。“古者丈夫不耕,草木之实足食也;妇人不织,禽兽之皮足衣也。”①自然系统内的人粮关系是人粮自然关系,人粮自然关系的法则是“自然存在”。粮食只是表现出自然资源性质的属性,具备有限性、地域性和有用性,可用于生产和生活。粮食既是人类的主食,又可用作饲料和能源。在自然属性范畴内利用的粮食,仅指劳动力作用外的自然力生产部分,即其中劳动产品外的自然资源部分。粮食自然属性是经济属性和社会属性的自然基础。在经济系统内存在的人粮经济关系随着农业的产生而出现。随着神农氏“尝百草,播五谷”原始农业的产生,开始有了人类的经济活动,粮食是自然与人类经济活动的产物,粮食成为劳动产品,出现了其经济属性。粮食作为经济活动的产品,是其成为商品的基础和条件。当粮食作为口粮出现剩余进行交换时,粮食成为商品。所以,在经济系统内粮食的两个基本经济属性是产品与商品,表现为私人物品性质。在经济系统内人是经济活动主体,粮食既是人类经济活动的产品又是自然力产物,生产者出售的粮食是商品。在经济系统内,人类对粮食的消费可分为两个部分,一部分是劳动力再生产的经济活动之需,另一部分是维持自然存在之需。在经济系统内人们获得粮食的两个途径,一是自产,二是交换,非农业经济活动的人口所需粮食,通过商品交换得到。经济系统内的人粮关系为经济关系,所对应的粮食属性为经济属性。经济系统内的人粮经济关系法则是产量和收入最大化,既要从自然界获得最大粮食产量,又要在交换中获取最大收益。在粮食的两个经济属性中,产品属性与人粮自然关系相关,只有处理好人与自然的关系,才能持续获取粮食。商品属性与人粮社会关系相关,只有通过交换,才能满足从事非粮食生产经济活动人口的粮食消费需要,才有可持续的社会经济活动。经济活动人口供养家庭所需要的粮食,才有社会发展的基础和条件。粮食作为产品的特殊性是人类经济活动与自然共同生产的结果,存在收获粮食的季节性和风险性与食物消费的时间均衡性和需求刚性的矛盾,时点上不确定的粮食收获量和时期内一定的粮食消费量之间难以达到均衡。粮食作为商品的特殊性是作为生存必需品的需求刚性和弱价格弹性,难以实现粮食市场供求均衡。因灾减收或“谷贱伤农”减产导致的粮食供给不足,引发消费者的断粮恐慌和粮商投机囤积,导致非完全自然原因形成的“人慌”加剧的“粮荒”,粮贵伤民。而在风调雨顺年景“多收了三五斗”时则低价抛售,谷贱伤农。粮食生产的不足或过剩,都会被市场放大,歉收或丰产都成灾。“当具有者半贾而卖,无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。”②因此,随着市场经济的发展,产生了粮食期货,当今出现了粮食成为金融化的投资品现象,这是粮食的特殊商品属性的新表现。粮食的社会属性的产生以自然属性和经济属性为基础和条件,粮食才得以成为反映人与人的经济和社会关系的物质基础和工具。在社会系统内的人粮关系,是由于人与人的社会、经济、政治和外交等关系导致的人粮社会关系,人与人之间的关系通过粮食来反映和处理。在社会系统内,人们获取粮食的途径是社会分配,主要是政府的作用。满足个体(家庭)生存的粮食需求,是人类社会存在和发展最基本的条件和要求,只有解决这一基本问题,才有社会的稳定和发展,所以,以确保所有的人在任何时候既能买得到又能买得起他们所需要的基本食品为基本目标的粮食安全,成为政府解决的公共物品问题,粮食安全构成国家安全的重要部分,具有公共物品性质。对应于个体(家庭)、地区、国家和国际的不同层面的社会问题,政府对民众发放救济粮,政府间进行粮食援助,粮食具备了处理国家之间的政治和外交关系的功能,具有了政治和外交属性。对应于社会属性,粮食成为公粮、军粮、救济粮和粮食援助,甚至粮食武器。

表1 三大系统与粮食属性

(二)粮食三大属性之间的关系

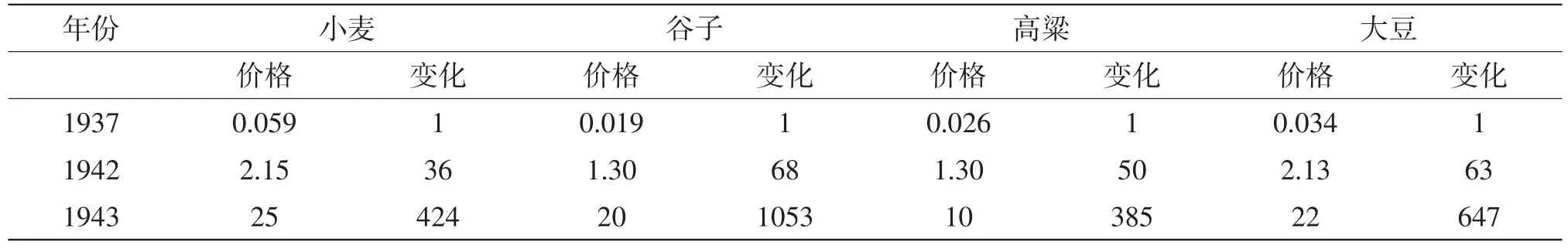

粮食的自然属性、经济属性和社会属性交叉影响,自然属性的主食性、经济属性的特殊性和社会属性的层次性相辅相成。在自然系统内,粮食区别于瓜果和畜禽,成为人类主食,具备满足人类生存和发展的主食性自然属性。在经济系统内,基于自然系统内人粮自然关系中粮食主食性属性,为满足人类生存和人口增长的需要,人类种植粮食作物的生产活动赋予粮食产品属性。粮食的产品属性特殊性是人力和自然力的共同结果。正是因为这种特殊性,在生产过程中人类的生产活动受不可控自然因素的影响,粮食生产具有周期性、地域性和风险性,从而导致粮食供给在时间上的不均衡和空间上的不平衡。粮食产品在成为商品之前,只能满足生产者及其家庭和部族成员消费,作为生产者的消费是劳动力再生产的食物消费,而非生产者家庭成员的粮食消费,则是非生产消费。粮食生产者对供养家庭成员的粮食,类似“哺乳”行为,只有自然天成的自然属性。所以,当粮食作为产品,人类的粮食消费中就有了生产消费的经济属性和非生产消费的自然属性。同样当生产者出卖余粮,丰富和补充其家庭和部族多样化消费的同时,非粮食生产的经济活动人口通过交换,获得自己、家庭和部族成员所需要的粮食,这种粮食消费同样具有生产消费的经济属性和非生产消费的自然属性。只有当粮食成为商品之后,才能在更大程度上表现出其经济属性和社会属性,促进非粮和非农产业的发展,粮食成为社会经济发展的基础。粮食作为商品,在经济属性中表现出比其他商品特殊的商品属性。其特殊性在于需求刚性和供给不稳定性,以及价格弹性小。粮食商品属性的特殊性对社会属性的影响,是特殊的商品属性导致的粮食价格波动幅度远大于供求量实际变化程度,影响非粮生产经济活动人口及其家庭获取粮食和社会稳定。粮食的产品属性和商品属性的特殊性,导致出现“谷贱伤农”的经济问题和“米贵伤民”的社会问题,无论是自然灾害引发的粮荒和青黄不接时的缺粮,还是市场波动导致的粮价飞涨,都会产生社会问题,引发社会动乱。“兵旱相乘,天下大屈,有勇力者,聚徒而衡击;罢夫羸老,易子而咬其骨。”③粮食社会属性的层次性是宏观层次的粮食安全,表现为微观层次的个人和家庭粮食消费得到满足,社会阶层分化导致个体粮食消费差异。人作为粮食的消费者是无条件的,并且维持生存的粮食基本需求量是大致相同的,但是,粮食自然属性的主食性和经济属性的特殊性,以及社会系统内人的贫富差别和地位差异,影响到粮食保障可靠性、获取粮食可能性和粮食占有水平公平性,难以绝对公平和充分地满足个体生存和社会发展需要。表现为社会问题的粮食社会属性,影响粮食自然属性和经济属性。社会地位、贫富差距、税赋制度和国际政治等社会问题,影响粮食占有的不公平性,从而影响一部分人生存的基本粮食需求(人粮自然关系),也影响粮食市场和粮食生产(人粮经济关系)。封建社会有定点生产的专供皇家的“贡米”,当今的贫富分化和市场细分,生产供高端消费的“奢侈米”。由于粮食的生产、分配、交换和消费受自然资源、生产技术、市场条件和社会制度的共同作用,自然灾害、市场投机和社会动乱之间互为因果,形成灾难。1910年4月,在尖锐社会矛盾背景下,粮商利用灾荒,囤积米粮,官府不开仓平粜,湖南长沙城内爆发匠人领导饥民抢米的风潮,成为中国近代史上的重大历史事件,是清朝覆亡民国建立前最大的一次民变。粮食成为自然灾害、市场波动和社会动乱之间的传导体和共振波。1942年(民国31年)夏,河南中部四十天无雨,夏粮减产,秋粮绝收,翌年大荒,再加战争和通货膨胀,粮价暴涨(见表2),一市斗(14斤)小麦可换一亩耕地。草根、树皮食之殆尽,饿殍遍野,惨不忍睹。这是一场自然、经济与社会互动,共同作用形成的灾难。人类社会的存在与发展,富贵与贫贱,秩序与动乱,掠夺与援助,友好与战争,政治与外交等,都与粮食之间存在相互作用关系,粮食问题贯穿整个社会发展进程。

表2 1937—1943年河南省长葛县主要粮食价格变化 元(法币)/市斤

三、粮食属性衍生过程及逻辑

由于人类的经济活动和社会运动,以粮食自然属性为基础和条件,产生粮食经济属性和社会属性。粮食属性随着社会经济发展而复杂化,形成一个从简单到复杂的衍生过程。

(一)人类劳动和农业生产力发展驱动粮食属性的衍生

在人类处于渔猎采集时期,粮食仅有自然属性,因“种五谷”的种植业的出现,粮食成为劳动产品而产生其经济属性,人类食物发生从“虫兽果蚌”到“粟黍牛鸡”的转变。原始农业阶段人类利用自然力进行农产品生产,主要供劳动者自身与家庭和部族成员消费。在石器木器时期的刀耕火种耕作方式下,土地自然肥力决定粮食生产量及对人消费需要的满足程度,为满足部族生存和发展需要而游耕。当出现金属农具,掌握易田休耕后,人类有了更为稳定的社会生活,进而产生了社会分化。社会阶层分化后,不仅通过经济系统内的生产活动和交换活动获得粮食,还根据社会地位分配和占有粮食,“夏后氏五十而贡,殷人七十而助,周人百亩而彻,其实皆什一也”④,“贡者,自治其所受田,贡其税谷”⑤。粮食自然属性衍生出经济属性和社会属性的条件,是农业生产力的进步和发展,出现产品剩余后产生对产品占有的私有制,出现粮食交换,在推进社会高级阶段发展的同时,衍生粮食经济属性和社会属性。中国在春秋战国时期出现士、农、工、商四民分业,并带来政治结构和社会制度的变化,粮食为社会分工、阶级分层提供物质支撑。当出现铁农具,使用畜力,推广灌溉、施肥和中耕技术,土地开始连种和复种,农业生产从刀耕火种发展到精耕细作,粮食出现更大剩余,成为军粮,资诸侯成霸业,在诸侯纷争中成为武器和工具。进入传统农业阶段后,封建国家以税赋形式征粮纳税,资国养兵。“‘有石城十仞,汤池百步,带甲百万,而无粟,弗能守也。’以是观之,粟者,王者大用,政之本务。”⑥粮食市场随着国家的扩张而扩大,随着资本主义的全球扩张,全球化粮食市场逐步形成。随着国际粮食市场的形成和国际社会关系的复杂化,粮食的社会经济属性随之复杂化。

(二)社会经济发展推动粮食属性的衍生

粮食属性的衍生是从自然属性开始,向经济属性和社会属性衍生。而推进粮食属性衍生的动力,则是从社会属性向经济属性和自然属性推动。人类社会的发展使粮食社会属性复杂化,围绕粮食形成了家庭、阶层、国家和国际等各种人与人的关系,家庭口粮的分配,国家粮食安全,国际粮食战争与援助等,存在着家庭生存、国家秩序和国际政治等关系,粮食不仅是家庭生存的必需品,粮食安全也成为国家的公共物品和处理国际关系的手段,粮食的社会属性中增加了政治属性和外交属性。粮食社会功能需要通过发挥粮食的经济功能来实现,基于其商品属性进行交易和流通,交易范围的扩大和市场类型的发展,不仅是个人交换和消费的私人物品,也是资本逐利的投资品和国际贸易主要商品,粮食的经济属性中增加了资本属性。所以,农产品贸易摩擦成为政治经济混合体。社会发展对巩固经济基础需求产生的经济动力,驱动粮食生产技术进步和用途的多样化,改变了粮食的自然属性,既用化肥、灌溉和良种改变了粮食作物原有物质能量的自然平衡方式和循环流量,又以粮食的生物能源用途改变了维持人类生命需要的初始功能,粮食具有了能源属性。粮食是支撑人类社会经济发展的物质基础,人类社会经济活动改变了粮食属性。

(三)粮食生产技术进步和人类经济社会形态高级化使粮食属性多样化和复杂化

首先,现代粮食生产技术使粮食自然属性从原始农业和传统农业阶段的纯自然产品,变化为含有人工技术干预的自然产品。原始农业是自然界能量和物质的流失性循环,人类生产和消费粮食过程中,没有浇灌和施肥,地力耗尽,只得游耕。传统农业是平衡性能量和物质循环,把土地产出物再以农家肥形式返还自然,但粮食产量难以大幅提高,人口增长严重受土地资源约束,人类为争夺土地和粮食不断征战。石油农业和化学农业等现代农业生产技术的出现,使农业生产中自然系统中的物质和能量成为输入性循环,粮食产量得以大幅提高。其次,粮食市场和流通范围的扩大,及期货市场的出现,使粮食的经济属性从一般商品转变为投资品,出现“金融化”,因为常用天灾、政策和战争等“概念”,粮食成为投资者炒作投机对象。再次,人类社会的国际化和复杂化,使粮食社会属性从维系社会存在的物质基础,成为国际政治关系中的粮食武器和外交手段。

四、结语

粮食自然属性是其经济属性和社会属性产生的自然物质基础,人类的社会经济活动,产生了粮食的经济属性和社会属性,三类属性分别具有自然资源、私人物品和公共物品的性质。集三类属性于一体的粮食,被视为“混合物品”“准私人物品”或“准公共物品”,在特定条件下,粮食则是具单一性质的纯粹资源或物品。粮食的自然属性、经济属性和社会属性相互作用和影响,因受自然影响的特殊性和自然属性的作用,围绕粮食产生人类的经济社会问题,包括生产、交换、分配与消费,救济与援助,动乱与战争。人类劳动和农业生产力发展是粮食属性衍生的内在动力,而社会经济发展是推动粮食属性衍生的外部动力,粮食属性在社会经济发展过程中复杂化,使粮食成为武器和资本品。

根据以上结论,可以选择粮食属性视角,来认识有关粮食的问题、理论和政策。首先,人类粮食问题是有关自然、经济和社会的综合问题,并且是贯穿人类社会经济发展过程的永久性问题。解决粮食问题需要正确处理人与自然的关系和人与人的关系,保护环境实现可持续发展,完善粮食市场制度,追求社会公平。其次,粮食理论分别围绕三大系统中与粮食属性相对应的问题,形成相互关联的粮食理论,包括粮食生产的生态环保理论,生产、流通、储备和市场理论,保障社会稳定发展的粮食安全理论。再次,应用粮食理论解决粮食问题,政府需要采取农业资源保护政策,促进粮食生产技术进步,合理设计粮食市场制度及交易和流通政策,政府为粮食安全采取社会公平和利益公平的政策,公平是确保国家粮食安全的社会政策和经济政策首要目标。最后,粮食属性具有多样性、复杂性及其相互作用的关系,突出认识和解决粮食问题手段的系统性、全面性和综合性,从技术和制度,政府和市场,自然、经济和社会等方面采取配套和协调的政策和措施。

当前我国粮食问题是粮食属性在现阶段历史背景和国际竞争环境下的复杂化表现和深化,政府在国际分工条件下依靠“两个市场”和“两种资源”,实现粮食安全政策目标。政府通过培育新型农业生产经营主体和农业技术推广与服务措施,推进农业供给侧结构性改革,让农民增收的生产决策与政府粮食安全政策目标相协调。

注释:

①韩非:《五蠹》。

②晁错:《论贵粟疏》。

③贾谊:《论积贮疏》。

④《孟子·滕文公上》。

⑤《考工记·匠人》。

⑥晁错:《论贵粟疏》。

Food Attributes and Their Derivation Mechanism—A Two-dimensional Perspective Based on System and History

Guan Fuxin

s:Research on food issues should be based on cognition of food attributes.According to the three systems that formed agriculture,with its natural attribute,economic attribute and social attribute,food has the property of natural resources,private goods and public goods.From the historical perspective,the economic and social attribute derive from the natural one.The development of human labor and agricultural productivity drives the development of food attributes,and social and economic development promotes the derivation of food attributes.In the process of social and economic development,food attributes became complicated and food becomes political weapon and capital goods.Based on food attributes,the present food issues,theories and policies can be analyzed systematically and comprehensively.

Food Attributes;Three Systems;Man-grain Relationship;Derivation Mechanism

F27

A

1007-905X(2017)11-0045-06

2017-07-08

国家教育部人文社科项目(09YJA630030);河南省社科规划基金项目(2014BJJ077)

关付新,男,管理学博士,河南财经政法大学特聘教授,农业与农村发展研究中心主任,硕士研究生导师,河南省教育厅学术技术带头人,主要从事粮食安全、农业组织创新和农村发展研究。

编辑 凌 澜