《易经》思维框架能指导企业的战略决策吗?

2017-12-14朱舜楠

朱舜楠

(清华大学 创新发展研究院,北京 100083)

《易经》思维框架能指导企业的战略决策吗?

朱舜楠

(清华大学 创新发展研究院,北京 100083)

随着时代的发展和环境的快速变化,传统的战略决策方法正面临着越来越多的挑战。本文探讨了《易经》思维框架运用于企业战略决策的可能性,论证了《易经》思维框架与Miles和Snow模型的关系。结果显示,《易经》思维框架与Miles和Snow提出的四种战略类型存在很好的匹配关系,《易经》思维框架简化了战略决策过程,为企业的战略管理提供更为广阔的思路,尤其为创业企业的战略决策提供了更易操作的方法。

《易经》思维框架;企业战略决策;Miles和Snow模型

一、问题的提出

随着时代的发展和环境的快速变化,传统的战略决策方法正面临着越来越大的挑战[1],其复杂的决策过程难以适应快速变化的新型竞争环境,也很难解释现代企业的决策行为,尤其是初创企业的战略决策行为。滴滴打车是一家仅成立三四年的互联网初创公司,其成立初期,伴随着的是对其战略定位的巨大质疑,很多人认为这个项目不靠谱。创始人程维曾表示,当时对这件事的判断只有二三十分的成熟度,感觉这是一个机会,如果有软件能帮你叫到出租车,很多人会用,是可行的。如果是百分百地清晰了,可能这件事已经没有机会了。

传统战略决策理论以西方“物质无限可分”的文化为基石,认为认识事物采取分析的方法,倾向于将认识对象“拆分”为不同层次的基本实体,对认识客体实施细分,越分越细,把事物的整体性质归结为最低层次的基本实体的性质,用低层次的性质产生较高层次和整体的性质,所走的是“从局部到整体的认识思维路线”[2]。这种理论更适于解释大型企业的战略决策行为,而初创企业一般是在没有足够资源的情况下,追求机会的过程,传统的战略决策理论在这一情境下失效[3]。

与西方的方法论不同,中国传统文化强调存在的整体性,突出整体对局部要素的制约作用。因此,以中国传统思维作为出发点探讨战略决策问题,其成果可能会成为现代战略管理理论的有益补充。中国古典著作《易经》的一个重要作用是辨事象,为就吉避凶提供对策。将《易经》的核心思想用于指导管理问题,也得到不少学者的关注。翁君奕和朱舜楠[4]将《易经》思维框架用于整合现代战略管理理论,他们认为,《易经》的下卦与上卦结构对应的是分析企业的外部因素和内部条件,而三爻一重卦的结构,对应的是判断因素变化的方向性、确定性程度和作用影响程度,由此,构建了基于《易经》的战略模型。然后,将二进制算法和范数应用到战略模型的定量评价中,从而形成了一个可以根据增设条件切换成各个经典战略管理理论的业务战略统一范式。Jing 和 Van de Ven[5]将阴阳文化用于解释组织的变革,建立了在中国本土化情境下研究组织变革问题的概念模型,该模型强调“势”的重要性、“应势”和“造势”的行动策略以及“无为”的辩证性。而Li[6]持反对的观点,他指出中国阴阳哲学虽然在很多情况下非常有用,但它并不总优于其他逻辑系统的哲学,如黑格尔辩证法和波尔互补原理。他认为由于缺少一套完善的方法论和可操作方法,阴阳虽然可以启发中国管理本土研究,但不能指引中国管理本土研究。

《易经》思维框架能否指导现代企业的战略决策?学术界说法不一。本文试图通过论证《易经》思维框架下的战略决策框架与战略类型的关系,来回答这一问题。

二、《易经》思维解构

《易经》被誉为中华文化典籍总的群经之首,六艺之源,其蕴含的思想精髓不仅影响着中华民族的发展,同时,对整个人类的发展也具有启迪作用[7]。它是长期观测自然界变化的结果,根据未来可能发生的事件,帮助人们做出合理的判断,指导人们的行为[8]。

《易经》的理论构建以爻为基本要素符号,它代表了对未来事物的判断或者所观察到的特征[9]。爻分为阴爻和阳爻。阳爻象征万物归一,象征事物具有的积极、进取、刚健、向上、有利的一面;阴爻象征一分为二,象征事物具有的消极、退守、柔顺、向下、不利的一面。爻的叠加形成卦,一般而言,三爻成一卦, 两八卦相重成六十四卦。通过对六十四卦的爻辞进行分析,其具体结构可以归纳为:各卦由下三爻和上三爻构成,下三爻反映外部环境,上三爻反映内部环境,上下三爻中,第一爻的任务是进行变化因素对主体影响的方向性即利弊的判断;第二爻则做出负责变化因素对主体影响确定性的判断;第三爻给出对主体影响重要性的判断。在每一爻所代表事物变化特征的上述认知基础上,爻辞对接下来需要进行的观察给出提示或者注意事项。

简单而言,《易经》思维框架下的决策过程是对影响事物的内外部因素进行方向性、明确性和重要性的判断。

三、《易经》思维框架与战略类型的关系

(一) 研究假设

Miles和Snow模型是常见的一种战略分类。Miles等[10]认为,大多数组织通过组织层面的无数复杂的决策和行为来适应环境的变化和不确定性,组织的适应性周期是一个动态的过程,组织需要综合考虑创业、工程和管理等相关战略问题。在此基础上,他们提出了Miles和Snow模型。该模型把公司在竞争环境中所采取的战略划分为探索型(Prospector)、反应型(Reactor)、防御型(Defender)和分析型(Analyzer)四种类型。

不同类型的企业在制定战略决策时,首先考虑的因素也不同,一些企业以外部环境因素为主导,先分析外部的机会和威胁,围绕机会和劣势,整合企业资源。另外一些企业正好相反,以将企业优势发挥得淋漓尽致为主导,每次的战略决策先分析自身的优势和劣势,再分析这些优势可以抓住外部的哪些机会,从而制定战略决策。Lafley等[11]指出一些企业是“由内而外”,从企业的优势和能力出发,然后向外延伸,分析企业哪些优势会得到市场的青睐,并创造巨大的财富价值。而另一些企业则“由外而内”,这些企业关注市场的空白,研究什么样的需求还没有被满足。同时,他们认为谷歌和苹果公司均属于后者。谷歌和苹果公司无疑是探索型战略的典型代表。

探索型战略是追求开拓进取的一种战略。与其他三种战略相比,探索型战略更关注行业环境的动态性,发现和充分抓住新产品和新市场的机会,从而获取更高的价值。它从企业外部环境的变化入手,不会固守某个既有的机会和优势,勇于开拓和冒险。Conant等[12]开发的量表也验证了这一点,即探索型战略以市场和外部环境为导向,充分利用外部机会,发现新的商机,拓展新的产品市场。

反应型战略是一种消极的企业战略。采用反应型战略的企业没有自己明确的产品定位,没有长远的规划[10],仅仅是以解决当前问题为导向。反应型战略是机会主义者,外部环境变化导致企业做出反应[12]。因此,它从明确的外部影响因素开始。

防御型战略是传统行业常用的一种战略,主要通过竞争性定价、控制成本和提高内部效率来赢得市场[10],因此,这种战略是从企业既有可控的内部条件开始的。防御型战略花费很少的时间监控市场[12],它认为外部环境不会直接与企业相关,只有不断提升企业的优势,才能创造更好的企业绩效。

分析型战略关注市场的确定需求,在寻求新的市场机会和保持现有市场之间寻找平衡,居于防守型战略和探索型战略之间[10]。它是变革的追随者,为了不错过已经呈现明确的机会,分析型战略也采取从外部环境开始的战略导向。综上所述,我们提出如下假设:

H1:不同类型战略制定战略出发点不同。

H1a:探索型战略以外部环境为制定战略的出发点。

H1b:防御型战略以内部条件为制定战略的出发点。

H1c:分析型战略以外部环境为制定战略的出发点。

H1d:反应型战略以外部环境为制定战略的出发点。

不同类型战略在对因素确定性和重要性的选择次序上偏好不同。Walker等[13]的研究表明,探索型战略的企业一般都处于新兴行业,行业的主流技术刚刚出现,行业前景充满了不确定性,而防御型战略的企业所处的行业则恰好相反。因此,探索型战略的企业更关注行业前景的巨大发展潜力,而防御型战略的企业则更喜欢选择相对稳定的行业环境。

企业的战略行为实际上是企业经营者的行为,这种行为改变了企业与环境的联系方式。企业的经营者大体可以分为三类:企业家、一般企业经理人和小型企业业主。研究表明,企业家的成功欲望远远高于其他人。与一般企业经理人和小型企业业主相比,企业家更具有冒险精神和创新意识。企业家善于发现和利用机会,一般由企业家掌控的企业多为行业的领导者,多采用探索型战略。

企业家的冒险精神和创新意识,决定着其在对机会的清晰度和重要性的取舍偏好上更偏向后者。如面对清晰但潜力小和模糊但潜力大的两种不同机会,其宁愿选择后者。因此,探索型战略首先判断是机会还是威胁,其次判断潜力的大小,最后才关注其清晰程度。根据Segev[14]开发的量表,探索型战略热衷于追求创新,善于抓住市场变化的机会,拓宽市场,持续关注市场,为新兴市场提供新型服务和项目,将资源投入到新兴市场的开发中。因此,选择探索型战略企业的特点是领导行业的创新,对环境中的机会反应迅速,企业行为往往导致行业内的新一轮竞争。

反应型战略的压力来自于外部环境,同时它面临很多风险[14],它总是到了机会和优势已经接近消失、威胁具有颠覆性、劣势变得十分明显时才会被动地做出反应。它的反应跟随市场的潮流,因此,在对机会的把握上,更倾向于明确的机会。

采取防御型战略的企业总是通过各种方式固守既有的机会和优势的组合,同时很注意对威胁进行抵御和对劣势进行弥补,根据Conant等[12]与Segev[14]的量表,在防御型战略下,企业会努力在相对稳定的市场上建立和保持安全的利己市场。同时,它不会十分重视外部环境带来的机会。因此,相对于其他战略,它会一直强化自己的优势,要求自己的优势一定是明确且作用大的,不会容忍优势有半点下降,而对外部环境,因为没有花费太多时间分析和监控,它不会要求自己利用的机会一定是潜力最大的。

分析型战略在不固守既有机会和优势上类似探索型战略,但对机会和优势的成熟性上格外在意而与探索型战略有所区别,分析型战略总是进行详尽全面的规划,仔细分析市场,确定机会成熟再渗透新市场[12]。它属于风险中性或风险厌恶偏好,认为“双鸟在林不如一鸟在手”,尽管机会清晰而潜力不够大,但如果加以利用仍胜过尝试潜力不确定的商机。分析型战略的企业很少领导行业内的创新,对已经清晰化的大机遇不会因自己优势不够充分而放过,它会迅速采用行业内有前途的创新,往往提供相似的低成本的产品[14]。综上所述,我们提出如下假设:

H2:不同战略类型的企业判断因素的确定程度和重要程度的优先次序不同。

H2a:探索型战略的企业先判断因素的重要程度再判断其确定程度。

H2b:防御型战略的企业先判断因素的确定程度再判断其重要程度。

H2c:分析型战略的企业先判断因素的确定程度再判断其重要程度。

H2d:反应型战略的企业先判断因素的确定程度再判断其重要程度。

(二)研究设计

本文主要的研究目的是研究四种战略分类与《易经》思维框架的关系,因此,笔者采用无序多项分类Logit模型。

其中,j=1,…,J-1。以最后一类J为基线,每个反应类型j与基线类别J间建立回归模型。

本文采用Logit模型考察战略决策与战略决策过程之间的关系,具体模型如下:

M1:ST=α+β1EIP+γZ+μ

M2:ST=α+β1ECIP+γZ+μ

M3:ST=α+β1ICIP+γZ+μ

M4:ST=α+β1ECIP+β2ICIP+γZ+μ

其中,ST表示战略类型。如果企业是探索型战略,则为1;如果企业是分析型战略,则为2;如果企业为反应型战略,则为3;如果企业为防御型战略,则为4。EIP表示内外因素的优先次序,得分越高,表明企业越倾向于先考虑外部因素。ECIP表示外部环境的确定性和重要性优先次序,得分越高,表明企业在分析外部环境时更倾向于先考虑其确定性。ICIP表示内部条件的确定性和重要性优先次序,得分越高,表明企业在分析内部条件时更倾向于先考虑其确定性。Z是一组控制变量,包括企业业绩(FP)、企业规模、企业年限和企业所处发展阶段。

对Miles等[10]提出的战略类型的测量,本文采用Conant等[12]提出的量表。量表共包括11个题项,量表的总体信度为0.740。这是一种自我报告的方法,11个题项分别提出11个问题,每个问题都包括4个描述性选项,每个受访者选择出对自己企业最适合的表述。这种自我报告的方式被认为适合战略管理的研究,同时经常被战略研究所采用。

具体的分类过程采用“多数决定”原则,即11个题项中大多数选择属于哪一类型,则判断该公司属于这一类型的战略。对于无法采用多数原则判断的企业,研究这些企业的选项,只要选择了反应型战略特征的企业,则认定该企业为反应型战略,对于选项介于防御型战略和探索型战略的企业,则认定企业为分析型企业。根据上述分类原则,256个正式样本中,探索型战略71家,分析型战略86家,防御型战略58家,反应型战略41家。

关于在制定企业战略决策中,内外因素分析的先后顺序的测量,现有文献中没有成熟的量表,本文通过与专家讨论,并调研了部分企业高管,开发了相应的量表。测量内外因素优先次序的题项α值为0.834。

《易经》思维框架提出了在制定战略决策时需要分析因素的确定性和重要性两大维度,对于这两大维度的次序测量,目前的文献中尚没有成熟的量表,本文结合Papadakis等[15]测量决策重要性和外部不确定性的题项,Desarbo等[16]测量企业内部能力与外部环境不确定性的题项,Mitchell等[17]测量外部环境不确定性的题项,开发了测量确定性和重要性优先次序的题项。测量外部环境的确定性和重要性优先次序内外因素优先次序题项的α值为0.750,测量内部条件的确定性和重要性优先次序内外因素优先次序题项的α值为0.837。

反映企业绩效的指标包括财务指标和非财务指标两个维度。在实际调研中,很多企业拒绝透露客观的财务绩效信息,Powell[18]的研究认为,主观绩效和客观绩效之间存在很强的相关性,因此,本文选用主观打分来测量被访企业的绩效,采用Likert五级量表。测量企业绩效题项的α值为0.826。

企业的性质、企业的年限以及企业所在的行业均有可能影响企业的战略决策行为及战略类型,因此,本文均进行了控制。考虑到企业行业类型比较分散,本文将行业划分为农业、工业和服务业三大行业。

企业生命周期也是影响企业战略决策和战略类型的因素之一,在初创期和成长期企业可能会更激进些,而成熟期企业可能更保守些,因此,企业所处的生命周期也是本文调查的内容之一。

(三) 研究数据

本文主要通过四种方式发放与回收正式问卷:第一,研究人员亲自走访厦门及周边企业,发放纸质调查问卷,并利用行业协会或企业论坛会议期间请企业高管填写问卷。第二,委托机构发放问卷和回收问卷。第三,通过问卷星设计网络问卷,利用微信和QQ发放给亲朋好友,请他们公司的高管填写问卷。第四,申请问卷星的样本服务,指定面向企业高管进行发放和回收,由问卷星协助完成,此为有偿服务。本次正式问卷共发放500份,回收问卷325份,回收率为65%,剔除缺失值过多、问卷题项填写大部分一致、网络问卷填写时间过短的问卷,共得到有效问卷256份,有效问卷率为51.2%。

(四)研究结果

1.相关系数

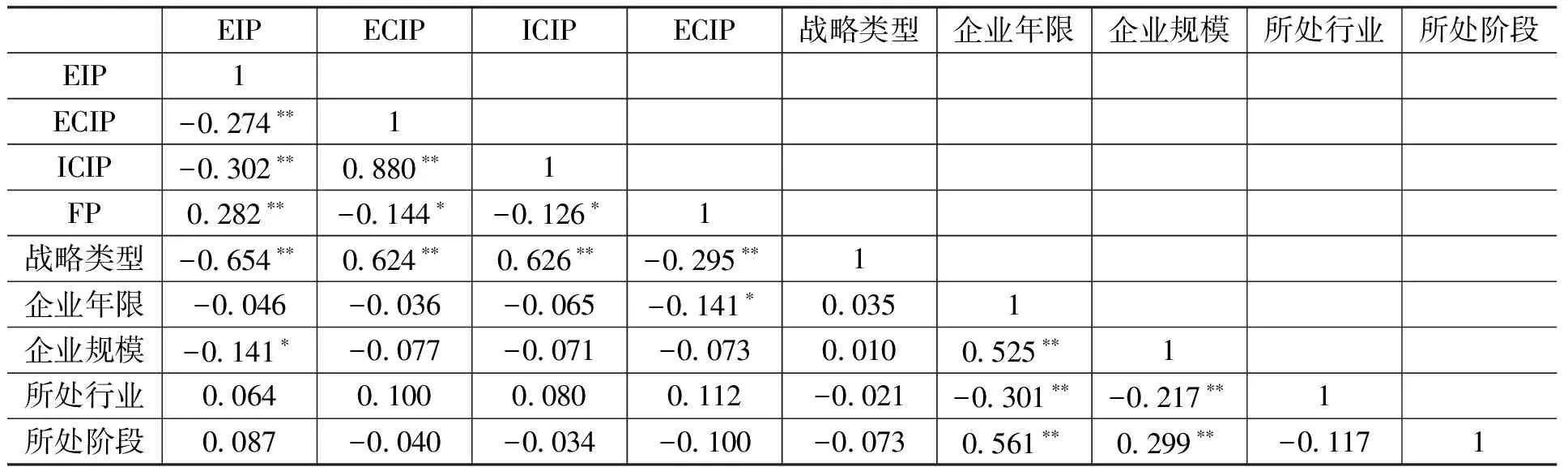

因变量、自变量以及控制变量之间的相关关系如表1所示。由表1可知,战略类型与战略决策过程中的内外因素的优先次序EIP、内外部环境的确定性和重要性优先次序存在明显的相关关系,其系数分别为-0.654、0.626和0.624,因此,本文提出的研究假设初步成立,但需要进一步验证。外部环境的确定性和重要性优先次序与内部环境的主要性和优先次序存在明显的相关关系,相关系数为0.880,这与企业的决策实际相符,惯性思维的存在,会导致企业在分析完外部环境后,采用同样的框架分析企业内部条件。为避免共线性问题,先分成两个模型对这两个变量分别回归,再共同放入一个模型中回归,比较两次的回归结果。

表1 各变量相关系数矩阵

注:*和**分别表示显著水平为10%和5%(下同)。

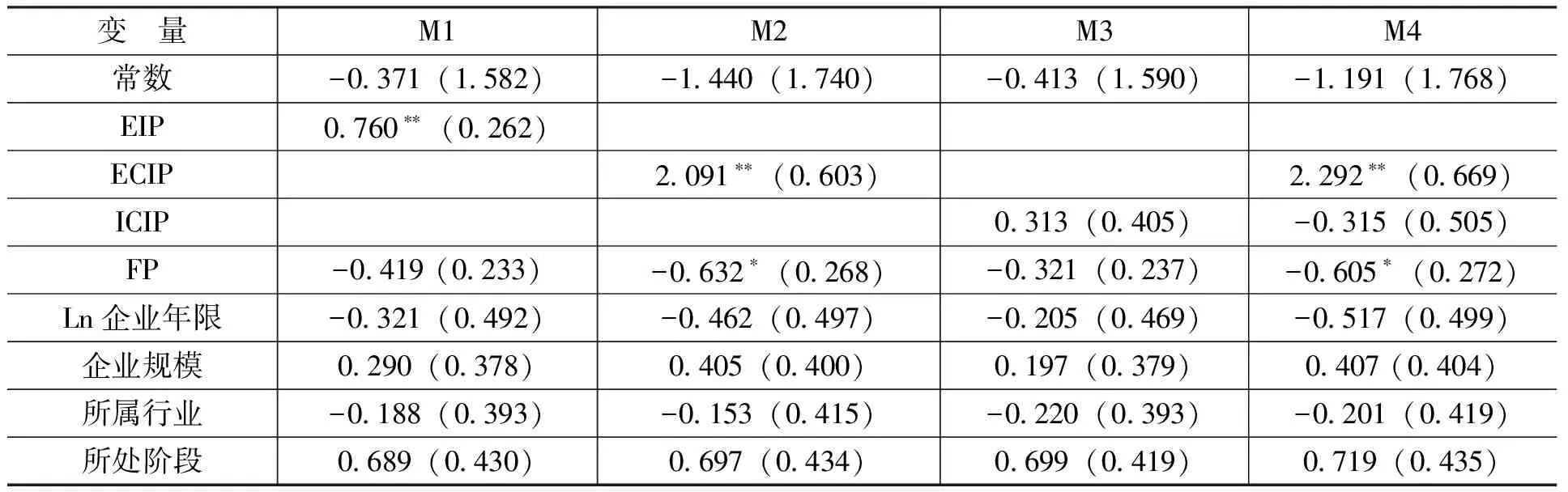

2.Logit模型分析结果

根据本文的假设模型,采用SPSS18.0软件,运用Logit模型对自变量和因变量之间的关系进行如下检验。

(1)以防御型战略为参照组

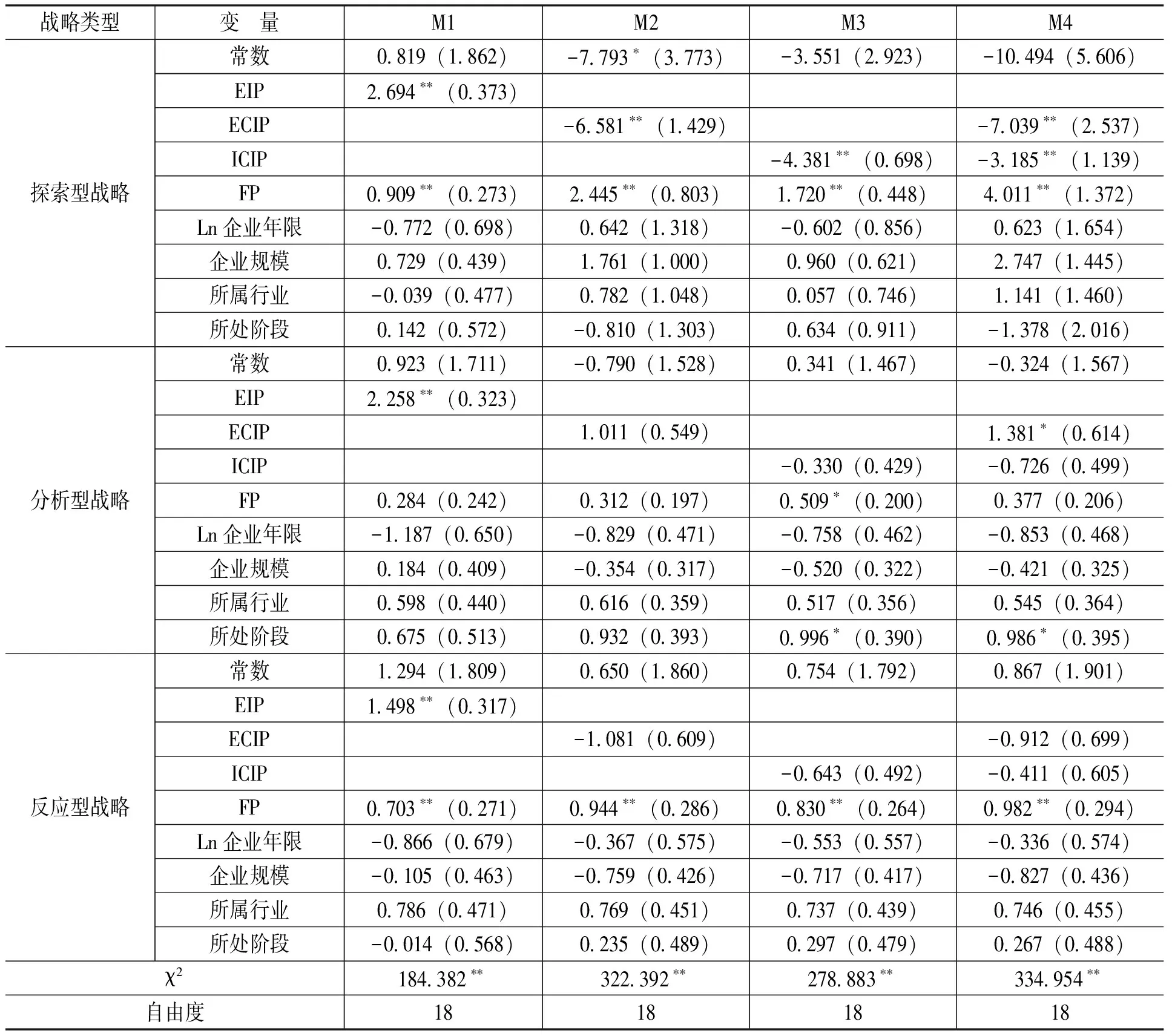

根据Logit模型要求,首先选择防御型战略作为参照组,另外三种战略类型的对比结果如表2所示。

由表2可知,根据M1的结果,探索型战略、分析型战略和反应型战略的EIP回归系数分别为2.694、2.258和1.498,且显著,说明这三种战略与变量内外因素的优先次序呈正相关关系,因此,在战略决策中,与防御型战略相比,探索型战略、分析型战略和反应型战略都更倾向于先分析企业外部环境,再分析企业内部条件。根据M2的结果,探索型战略的ECIP系数为-6.581,与变量外部环境的确定性和重要性优先次序呈负相关关系,而分析型战略和反应型战略的ECIP系数均不显著,因此,在企业战略决策分析外部环境时,与防御型战略相比,探索型战略更倾向于先判断外部环境的重要性再判断外部环境的确定性,而分析型战略和反应型战略与防御型战略没有显著差异。M3的结果显示,探索型战略的ICIP系数为-4.381,与变量内部条件的确定性和重要性优先次序呈负相关关系,而分析型战略和反应型战略的ICIP系数均不显著,因此,在企业战略决策分析企业具备的条件时,与防御型战略相比,探索型战略更倾向于先判断内部条件的重要性再判断内部条件的确定性,而分析型战略和反应型战略与防御型战略没有显著差异。M4是将外部环境因素和内部条件放入一个模型中,分析得到的结果与M2和M3相近,即探索型战略在判断因素的确定性和重要性的次序时与防御型战略存在明显的差异,而分析型战略和反应型战略与防御型战略相比,没有显著的差异。

表2 Logit模型分析结果

(2)以探索型战略为参照组

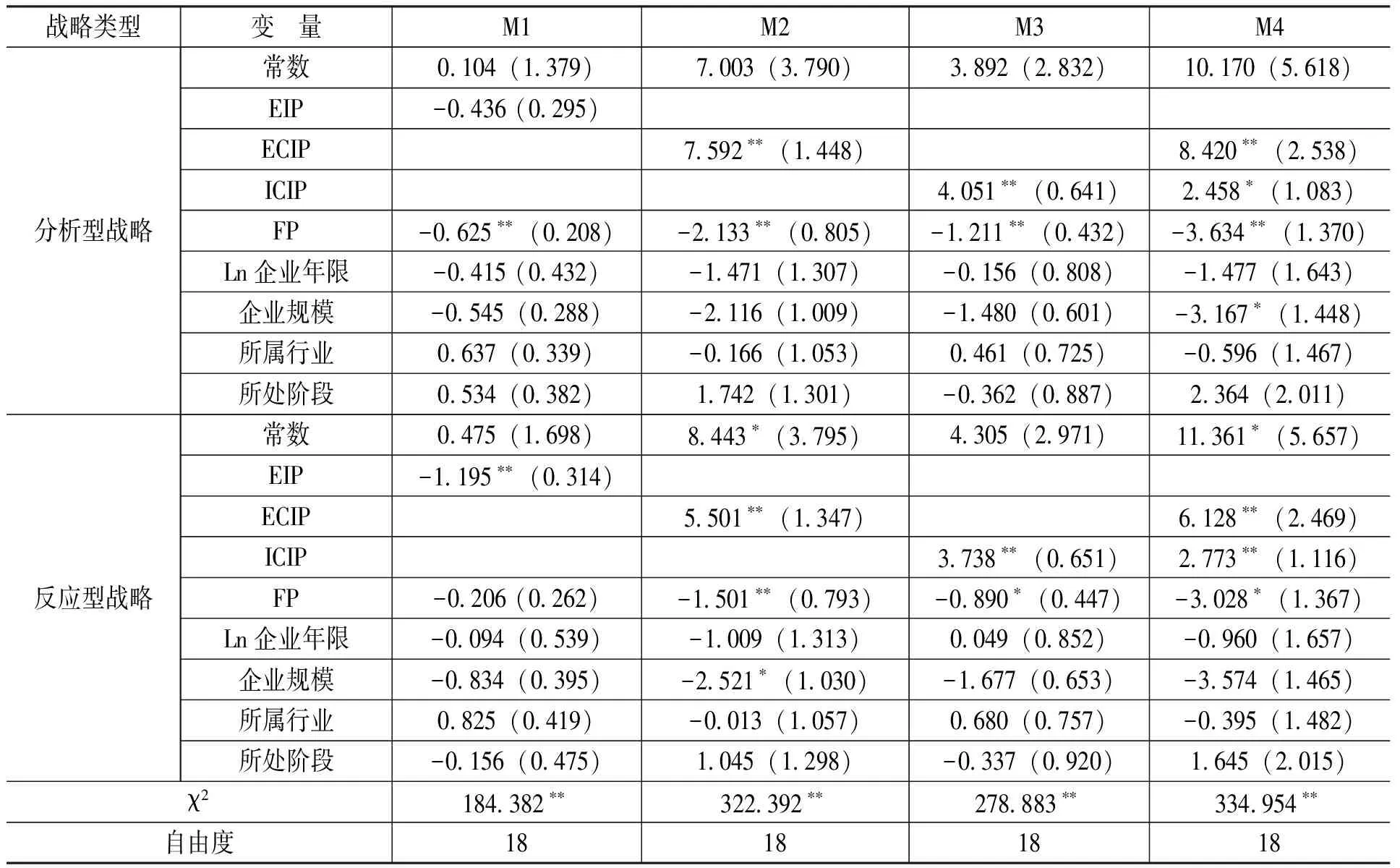

以探索型战略为参照组的Logit模型结果如表3所示。

由表3可知,根据M1的结果,反应型战略的EIP系数为-1.195,且显著,因此,相对于探索型战略,反应型战略更倾向于从内部条件分析开始。而分析型战略在制定战略决策分析内外因素的顺序方面与探索型战略没有显著差异,即从外部环境分析开始。根据M2的结果,分析型战略和反应型战略的ECIP系数分别为7.592和5.501,与变量外部环境的确定性和重要性优先次序呈显著的正相关关系,因此,在企业战略决策分析外部环境时,与探索型战略相比,分析型战略和反应型战略更倾向于先判断外部环境的确定性再判断外部环境的重要性。M3的结果显示,分析型战略和反应型战略的ICIP系数分别为4.051和3.738,与变量内部条件的确定性和重要性优先次序呈显著的正相关关系,因此,在企业战略决策分析企业内部条件时,与探索型战略相比,分析型战略和反应型战略更倾向于先判断内部条件的确定性再判断内部条件的重要性。M4是将外部环境因素和内部条件放入一个模型中,分析得到的结果与M2和M3相近,即分析型战略和反应型战略在判断因素的确定性和重要性的次序时与探索型战略存在明显的差异,分析型战略和反应型战略更倾向于先分析因素的确定性再分析因素的重要性。

表3 Logit模型分析结果

(3)以反应型战略为参照组

分析型战略与反应型战略的对比结果如表4所示。与反应型战略相比,分析型战略更倾向于从外部环境分析开始,同时在进行外部环境分析时,分析型战略更倾向于先分析外部环境因素的确定性再分析外部环境的重要性。

表4 分析型战略Logit模型分析结果

本文分别采用以防御型战略、探索型战略和反应型战略为参照组对比,结果显示,分析型战略的决策出发点与探索型战略没有显著差异,而与防御型战略相比,更倾向于从外部环境因素分析入手。探索型战略相对于防御型战略,更倾向于从外部环境因素分析入手。反应型战略介于探索型战略和防御型战略的中间,相对于探索型战略,反应型战略倾向于从内部条件分析入手,而与防御型战略相比,反应型战略倾向于从外部环境分析入手。从反应型战略与分析型战略的比较发现,反应型战略更倾向于从内部条件分析入手。

不同战略类型其判断因素的确定程度和重要程度的优先次序有所不同,探索型战略判断因素的确定程度和重要程度的先后次序与其他三种战略类型存在显著的差异。与探索型战略相比,其他三种战略类型都更倾向于先判断因素的确定程度再判断因素的重要程度。分析型战略与反应型战略相比防御型战略,其判断因素的确定程度和重要程度的次序没有显著的差异。而分析型战略与反应型战略相比,分析型战略更倾向于抓住确定的机会。基于以上分析,可以得出探索型战略与其他战略类型不同,倾向于先判断因素的重要程度再判断其确定程度,而防御型战略、分析型战略和反应型战略更倾向于先判断因素的确定程度再判断其重要程度。

四、结 语

谈到《易经》,可能很多人想到了占卜。诚然,占卜是《易经》的重要组成部分,它指导人类的行为。但是,这种占卜来自对事物可观察趋势的判断,而不是基于对神灵嘱托的推测。一个占卜者必须能够根据过去解释现在以及正确判断现在与未来的关系。《易经》认为历史是理解和预测未来的基础[8]。

《易经》思维框架值得肯定与借鉴。本文系统地论证了《易经》思维框架与现代战略管理提出的战略类型的关系,证明了《易经》思维框架适用于现代企业的战略决策。与现代战略管理理论相比,《易经》思维框架从整体出发,分析抓住关键性要素。《易经》决策思维的精髓是,对事件进行决策时,先区分出影响事件的外部因素和内部因素,再分别判断这些因素的方向性、明确性和重要性,以外部因素作为决策的起点。在这一思维框架下,探索型战略应着重开发潜力巨大的市场,而其他类型的战略应该重点抓住明确的机会。本文通过对中国传统管理思想与西方现代管理科学的有机融合,为企业的战略管理提供了更为广阔的思路。

[1] Sanchez,R.,Heene,A. Reinventing Strategic Management: New Theory and Practice for Competence-Based Competition [J]. European Management Journal, 1997, 15(3): 303-317.

[2] 赵玲.自然观的现代形态——自组织生态自然观[J].吉林大学社会科学学报,2001,(2):13-18.

[3] Stevenson,H.H.,Jarillo,J.C. A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management [J]. Strategic Management Journal, 2007,11(1):155-170.

[4] 翁君奕, 朱舜楠. 基于《易经》的战略管理统一范式[R]. 上海:2013年中国管理学年会会议论文,2013.

[5] Jing,R.T. ,Van de Ven,A.H. A Yin-Yang Model of Organizational Change:The Case of Chengdu Bus Group [J]. Management and Organization Review, 2014, 10(1):29-54.

[6] Li,X. Can Yin-Yang Guide Chinese Indigenous Management Research? [J]. Management and Organization Review, 2014, 10(1): 7-27.

[7] 欧阳康, 孟筱康. 试论《周易》的原初意义与现代意义[J]. 周易研究, 2002,(4):3-13.

[8] Cheng,C.Y. The Yijing as Creative Inception of Chinese Philosophy [J]. Journal of Chinese Philosophy, 2008, 35(2): 201-218.

[9] Nelson,E.S. The Yijing and Philosophy: From Leibniz to Derrida [J]. Journal of Chinese Philosophy,2011, 38(3):377-396.

[10] Miles,R.E., Snow,C.C., Meyer,A.D., Coleman,H.J. Organizational Strategy, Structure, and Process [J].The Academy of Management Review,1978, 3(3):546-562.

[11] Lafley,A.G., Martin,R.L., Rivkin,J.W., Siggelkow,N. Bringing Science to the Art of Strategy [J]. Harvard Business Review, 2012, 90(9): 56-66.

[12] Conant,J.S., Mokwa,M.P., Varadarajan,P.R. Strategic Types, Distinctive Marketing Competencies and Organizational Performance: A Multiple-Measures-Based Study [J]. Strategic Management Journal,1990, 11(5): 365-383.

[13] Walker,C.C., Boyd,H.W., Mullins,J., Larreche,J.C. Marketing Strategy: Planning and Implementation (4th edn)[M].New York:Irwin/McGraw-Hill,2003.

[14] Segev,E. Strategy, Strategy-Making, and Performance in a Business Game [J]. Strategic Management Journal, 1987, 8(8):565-577.

[15] Papadakis,V.M., Lioukas,S., Chambers,D. Strategic Decision Making Processes: The Role of Management and Context [J]. Strategic Management Journal, 1998, 19(2):115-147.

[16] Desarbo,W.S.,Benedetto,C.A.D.,Song,M., Sinha,I. Revisiting the Miles and Snow Strategic Framework: Uncovering Interrelationships Between Strategic Types, Capabilities, Environmental Uncertainty, and Firm Performance [J]. Strategic Management Journal, 2005, 26(1): 47-74.

[17] Mitchell,J.R., Shepherd,D.A., Sharfman,M.P. Erratic Strategic Decisions: When and Why Managers Are Inconsistent in Strategic Decision Making [J]. Strategic Management Journal, 2011, 32(7): 683-704.

[18] Powell,T. Organizational Alignment as Competitive Advantage [J].Strategic Management Journal, 1992, 13(2): 119-134.

(责任编辑:刘艳)

2017-08-20

朱舜楠(1981-),女,辽宁大连人,助理研究员,博士,主要从事战略管理和创新管理研究。E-mail:13515963968@139.com

F272.1

A

1000-176X(2017)11-0012-08