安禄山叛乱原因补说——从朔方、河东的争夺说起

2017-11-28张冠凯胡阿祥

张冠凯,胡阿祥

(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

胡阿祥(1963-),男,安徽桐城人,南京大学历史学院教授、博士生导师,六朝博物馆馆长,主要从事中国中古文史、中国历史地理研究。

安禄山叛乱原因补说——从朔方、河东的争夺说起

张冠凯,胡阿祥

(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

唐玄宗时期节度使镇边的防御体系建立起来之后,因应于边境战争的形势,逐渐形成了以范阳、平卢为中心的东部藩镇集团和以河西、陇右为核心的西部藩镇集团,东西部藩镇集团基本处于均衡状态,朔方、河东二镇归入哪方的阵营哪方实力就会得到大的提升。而唐玄宗先西后东的边防策略使得朔方、河东先归于西部藩镇,后从西部藩镇独立出来,而东部藩镇的安禄山得到了河东镇之后,实力得到提升,成了其叛乱的一大助力。

唐玄宗;东部藩镇;西部藩镇;安禄山叛乱

自唐睿宗景云二年(711)设立河西节度使开始,唐朝不断在边境设立节度使,以图改善武曌以来对外战争的被动局面,到开元天宝时期基本成型,共计有九节度使(安西、北庭、河西、朔方、河东、范阳、平卢、陇右、剑南)一经略使(岭南五府),形成了完整的边防体系。

从地理位置上看,可以将除了岭南五府经略使之外的九镇大致分为东(范阳、平卢)、中(朔方、河东)、西(安西、北庭、河西、陇右、剑南)三大部分。而根据各镇之间的联系,西部节度使则又可细化为西北(安西、北庭)、西(河西、陇右)、西南(剑南)三大部分。由于玄宗时期的边防形势和应对策略,逐渐形成了以范阳、平卢为核心的东部藩镇和以河西、陇右为核心的西部藩镇。自此,东西藩镇开始围绕中部的朔方、河东二镇展开激烈的争夺,最终以东部控制河东,朔方相对独立而结束,而这也成了东部藩镇代表人物安禄山叛乱实力上的一大助力。

关于安禄山叛乱,历来有颇多研究,综合起来看,有种族不同说*陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,上海古籍出版社1997年; Edwin G. Pulleyblank, The Background of the An-Lu shan, London. Oxford Univ.Pr.1955;钟焓:《安禄山等杂胡的内亚文化背景——兼论粟特人的“内亚化”问题》,《中国史研究》2005年第1期;钟焓:《失败的僭伪者与成功的开国之君——以三位北族人物传奇性事迹为中心》,《历史研究》2012年第4期;荣新江:《安禄山的种族、宗教信仰及叛乱基础》,收入《中古中国与粟特文明》,生活·读书·新知三联书店2014年;沈睿文:《安禄山服散考》,上海古籍出版社2015年;谢思炜:《“杂种”与“杂种胡人”——兼论安禄山的出身问题》,《历史研究》2015年第1期。,有制度败坏说*吕思勉:《隋唐五代史》,上海古籍出版社1984年;岑仲勉:《隋唐史》,中华书局1980年。,有权力斗争说*韩国磐:《隋唐五代史纲》,人民出版社1977年;王仲荦:《隋唐五代史》,上海人民出版社1988年;胡如雷:《略论安史之乱的性质》,《光明日报》1962年10月10日;吴宗国:《“天宝之乱”是由于置相非人吗?》,《内蒙古社会科学》1981年第1期;孙永如,孙开萍:《安史之乱起因新探》,《扬州师院学报》1990年第3期;宋社洪:《李林甫专权与盛唐转衰关系再探讨》,《文史哲》2004年第6期;陈磊:《李林甫与开天朝局研究》,收入《传统中国研究集刊》第3辑,上海人民出版社2007年;徐贺安:《论唐玄宗开元天宝时期四大政治群体》,《安阳师范学院学报》2015年第4期。,有控制不力说*全汉昇:《评普利白兰克:安禄山叛乱的背景》,收入《中国经济史论丛》,香港中文大学新亚研究所1972年,第807-810页;黄新亚:《说玄宗削藩与安史之乱》,《学术月刊》1985年第3期;阎守诚:《唐玄宗与开天盛世》,《晋阳学刊》1990年4期;马晓丽:《唐玄宗的孤独与安禄山的发迹》,《历史教学》1997年第1期。,有权力膨胀说*高世瑜:《西京访古话玄宗》,收入河东两京历史考察队编《晋秦豫访古》,山西人民出版社1986 年;黄永年:《六至九世纪中国政治史》,上海书店出版社2004年。,有国无良将说*王军:《安史之乱与王忠嗣遭贬黜关系考——兼谈偶然性在历史演进中的作用》,《四川文理学院学报》2011年第4期。,不一而足。其实究其根本,安禄山叛乱的原因无外乎在于“想叛”和“能叛”两方面,前人的研究多集中于安禄山“为什么”叛(想叛)上,而对安禄山“凭什么”叛(叛乱实力)的研究则显得不足。但安禄山叛乱,坐拥足以反叛的强大实力才是其叛乱的基础,安禄山的实力包括两个方面,即东部藩镇的基本实力和河东的新晋实力。安禄山占有河东和哥舒翰失去朔方,直接造成了东部藩镇对于西部藩镇实力的超越,这也成为安禄山叛乱的重要原因。但安禄山占有河东和哥舒翰失去朔方并不是偶然的独立事件,而是东西部藩镇长期争夺的结果。

一 玄宗朝的边防策略与东西藩镇的消长

玄宗即位伊始,四境不宁,突厥、突骑施、吐蕃、奚、契丹、靺鞨、南诏等均不安宁,但威胁最大的莫过于东部的奚、契丹和西部的突厥、突骑施和吐蕃了。就东部而言,奚、契丹实力并未极盛,就西部而言,突厥、突骑施离中原腹地甚远,而且兵锋远非突厥强盛之时可比,只需一两次决定性的战役就可将其威胁消除。而当时吐蕃则正值强盛之时,兵锋甚健。自大非川战后,唐朝在西部就长期处于被动防御的地步,吐蕃“大战则大胜,小战则小胜,未尝败一队,亡一夫”,唐朝军队则“不能擒一戎,馘一丑,至今而关、陇为空”[1]5022,西部边境形势极其不利。

随着吐蕃在西部的强势崛起,其疆域也得到了前所未有的扩展。当时羊同、党项及诸羌之地尽为其所有,“东与凉、松、茂、巂等州相接,南至婆罗门,西又攻陷龟兹、疏勒等四镇,北抵突厥,地方万余里”[1]5224,强大吐蕃帝国建立了起来。“自汉、魏已来,西戎之盛,未之有也”的吐蕃成了悬在玄宗头上的一柄利剑,剑锋直指唐的国都长安。

在西部严峻的边防形势下,玄宗边防重点不得不放在西部,将主要军力对付吐蕃。但在西境稳定下来之后,玄宗的重点则转向了东部两藩。玄宗边防策略的转变也直接影响到东西藩镇实力的消长。

(一) 重视西部时期:开元二年到开元十七年

开元二年(714),即位不久的玄宗就在东西边境各遇到了一件大事。于东部是大将薛讷征伐两藩,唐军惨败;于西部则是吐蕃大兵进犯,唐军惨胜。虽然东败西胜,但分析两场战役,不难看出西部的威胁远较东部大,这也是玄宗重视西部的开始。

关于东部滦河之战,《旧唐书·薛讷传》载:

开元二年夏,诏(薛讷)与左监门将军杜宾客、定州刺史崔宣道等率众二万,出檀州道以讨契丹等。……六月,师至滦河,遇贼,时既蒸暑,诸将失计会,尽为契丹等所覆。[1]2984

此次出兵的原因在于“时契丹及奚与突厥联合,屡为边患”[1]2984,但从薛讷此次反击的军队规模来看,两藩入侵规模并不太大,而且在遭遇失败之后唐并未起兵报复。而在大胜以后,开元四年七月,“辛未,契丹李失活、奚李大酺帅所部来降”[2]6720,足见两藩对唐尚未取得优势。

在此之后,东部虽然边衅不断,但都并未爆发大规模的战争,反而正常的交往一直存在。如开元五年、开元七年契丹王先后入朝,开元五年、开元十年、开元十四年,分别以公主赐婚*《资治通鉴》开元五年“十一月,丙申,契丹王李失活入朝。十二月,壬午,以东平王杨氏为永乐公主,妻之”,开元七年“十一月,壬申,契丹王李娑固与公主入朝”,开元十年“(闰五月)己丑,以余姚县主女慕容氏为燕郡公主,妻契丹王(李)郁干”,开元十四年“春,正月,癸未,更立松漠王李卲固为广化王,奚饶乐王李鲁苏为奉诚王。以上从甥陈氏为东华公主,妻邵固;以成安公主之女韦氏为东光公主,妻鲁苏。”,这种平静的状态持续了很长的时间。

与相对安稳的东境相比较,西境的吐蕃形势就不同了,在这一时期,规模大、时间长、战况激烈的唐吐蕃战争一直未曾停止。最早的战役发生在开元二年。《旧唐书·吐蕃传》载:

开元二年秋,吐蕃大将闉达焉、乞力徐等率众十余万寇临洮军,又进寇兰、渭等州,掠监牧羊马而去……玄宗令摄左羽林将军薛讷及太仆少卿王晙率兵邀击之……俄而晙等与贼相遇于渭源之武阶驿,前军王海宾力战死之,晙等率兵而进,大破吐蕃之众,杀数万人,尽收复所掠羊马。贼余党奔北,相枕藉而死,洮水为之不流。[1]5228

此次战役为玄宗登基伊始吐蕃给玄宗的下马威,需要注意三点:其一,吐蕃可以轻易发动十余万的机动部队,可见当时吐蕃的军事实力之强;其二,吐蕃此次出兵的地理位置。战役开始时,吐蕃主要攻击的是临洮军,而后进击兰州、渭州。临洮军即后来的鄯州,陇右节度使所在地,今青海省海东市一带,兰州在今甘肃省兰州市一带,渭州在今甘肃省陇西县一带。[3]61-62这三州中,鄯州距离长安和洛阳最远,离长安有一千九百六十里,离洛阳有二千七百六十里;渭州距离长安和洛阳最近,离长安一千一百里,离洛阳一千九百六十里。在此次战役期间,吐蕃十余万大军便离两都靠近了八百余里。照此来看,剩下一千余里的距离也远说不上绝对安全;[4]992-983其三,唐军的胜利属于惨胜,这场胜利是前军将士不计生死消耗吐蕃战力的结果。此次战斗唐军虽然胜利,但是吐蕃“自是连年犯边,郭知运、王君相次为河西节度使以捍之”。[1]5228可见,哪怕是一战阵亡数万人这样的损失,对吐蕃而言仍可以承受,并在之后长时间保持相当精锐的机动战力。

此次战役只是唐与吐蕃连年战争的开端。此后西部边境几乎无岁不战,战争规模与惨烈程度都是空前的。

开元十五年正月,河西节度使王君“率兵破吐蕃于青海之西,虏其辎重及羊马而还”。但这次胜利并未稳定西部的局势,同年九月,吐蕃大将悉诺逻恭禄及烛龙莽布支就攻破了瓜州城,不但“尽取城中军资及仓粮”,还俘虏了瓜州刺史田元献和王君的父亲王寿,毁城而去。之后又乘胜进攻玉门军及常乐县,长乐县令贾师顺死守县城八十日,吐蕃久攻不下,无奈退兵。但贾师顺死守昌乐县城八十日,并没有任何援兵到来,可以推测,瓜州一战,唐在西部的军队已经死伤殆尽了。开元十六年秋,“吐蕃大将悉末朗复率众攻瓜州”,被瓜州刺史张守珪击败。继而陇右节度使张忠亮在青海西南渴波谷大破吐蕃。当年八月,河西节度使萧嵩派遣麾下大将杜宾客“率弩手四千人与吐蕃战于祁连城下……贼败,散走投山”。[1]5229-5230开元十七年,朔方节度使李祎率军拔石堡城,“于是吐蕃频遣使请和”,西部局势开始逐渐稳定。

这些战役是唐、吐蕃之间典型的拉锯战,其特点为持续时间长,战局变化大,双方均损失惨重。不过从战事的开始(唐军主动进攻)就能看出唐的实力经过十余年的积累有了较大的提高,不但有王君、萧嵩麾下的河西军参加,陇右军在此次战斗中也表现出了较强的战斗力,战争最后甚至有着朔方军的加入。战争的拉锯之处也由之前的临洮军、兰州、渭州稳定到了“东南至上都三千七百里,东南至东都四千七百六十里”[4]1027的瓜州一带,战线大大向西扩展。这也是根据地在鄯州的陇右节度使有一支战力强悍部队为前提。

相比开元二年与开元十五到开元十七年的两次战争,第一次的战役发生在陇右镇的防区,但河西的军队是主力,陇右方面明显无力抵御,只有依靠河西的部队来维持局面,跨界战争[5]的形势已经有所表现,以河西、陇右为中心的西部藩镇集团已经显露雏形;而第二次的战争主要依靠的是河西、陇右的联合作战,可见在与吐蕃的连年战争中,西部两镇联系愈加紧密。河西、陇右作为一个“大军区”[6]412-422的趋势已经十分明显,以一人兼统二镇已经成为必然。在战争最后,朔方军的加入,也能隐隐看到朔方与西部两镇逐渐密切的关系。

(二)东西并重时期:开元十八年到天宝八载

在保持了十余年的相对平静之后,东部边境也开始了动荡。开元十八年,两藩叛乱,作为应对,唐玄宗派皇子李浚(即肃宗李亨)为帅,李朝隐、裴伷先为副,“帅十八总管以讨奚、契丹”[2]6789-6790,拉开了唐与两藩频繁战争的序幕。

但是在经历了长时间的和平之后,东部对抗两藩频频失利,最为严重的就是幽州副总管薛英杰之败。开元二十一年,“契丹可突干邀突厥又来抄掠,幽州节度使薛楚玉遣副总管郭英杰及副将吴克勤、邬知义、罗守忠等率精骑万人,并领降奚之众追击之”[2]6801-6802,结果由于唐军中的奚人“散走自保”唐军大败,薛英杰、吴克勤阵亡,除邬知义、罗守忠二人所部之外,全军覆没。

随着东境边防形势的日益恶化,玄宗开始对东部更加关注,开始调能征惯战的宿将来东境,最为明显的就是张守珪。张守珪出身北庭,辗转幽州、陇右,开元二十一年调任幽州节度使,当时“契丹及奚连年为边患……赵含章、薛楚玉等前后为幽州长史,竟不能拒”[1]3194,而张守珪到任之后,“频出击之,每战必捷”。比如开元二十二年,“六月,壬辰,幽州节度使张守珪大破契丹,遣使献捷”[2]6807,开元二十五年二月“乙酉,幽州节度使张守珪破契丹于捺禄山”[2]6826,都是张守珪到任之后的战绩。

不过,并不是说张守珪到任之后东部边境就此安定,只是改变了东部以往被动的局面而已,两藩仍然是东部边境难以根治的顽疾。自天宝三载(744)安禄山当上幽州节度使以后,“欲以边功市宠,数侵掠奚、契丹;奚、契丹各杀公主以叛,禄山讨破之”[2]6868,更加剧了东部边境战争频繁的形势。

在东部开始拉锯的同时,西部的苦战也并未停止,从开元二十六年到天宝八载连绵不休的大规模战争就可见一斑。

开元二十六年四月,杜希望率众攻吐蕃新城,拔之……七月,希望又从鄯州发兵夺吐蕃河桥,于河左筑盐泉城。吐蕃将兵三万人以拒官军,希望引众击破之……九月,吐蕃悉锐以救安戎城,官军大败。[1]5234二十七年七月,吐蕃又寇白草、安人等军……白水军守捉使高柬于拒守连旬,俄而贼退,萧炅遣偏将掩其后,击破之。[1]5234二十八年春,(章仇)兼琼密与安戎城中吐蕃翟都局及维州别驾董承宴等通谋。都局等遂翻城归款,因引官军入城,尽杀吐蕃将士,使监察御史许远率兵镇守。……其年十月,吐蕃又引众寇安戎城及维州,章仇兼琼遣裨将率众御之,仍发关中彍骑以救援焉。时属凝寒,贼久之自引退。[1]5234-5235二十九年六月,吐蕃四十万攻承风堡,至河源军,西入长宁桥,至安仁军,浑崖峰骑将盛希液以众五千攻而破之。十二月,吐蕃又袭石堡城,节度使盖嘉运不能守,玄宗愤之。天宝初,令皇甫惟明、王忠嗣为陇右节度,皆不能克。七载,以哥舒翰为陇右节度使,攻而拔之,改石堡城为神武军。[1]5235

可见,从开元二十六年到天宝八载的整整十一年时间,唐与吐蕃的战争几乎不曾断绝,双方各自上万人的攻守屡见不鲜,各有胜负。这一阶段双方的战争模式基本上为一方主动挑衅,之后另一方兴兵报复,谁都奈何不了谁。从开元二十九年的承风堡之战开始,双方进入了最后的决战。这次吐蕃的攻击基本沿着湟水而下,兵锋一度到达河源军(今青海省西宁市一带),但双方真正相持的,在于石堡城(青海省西宁市湟源县一带)[3]61-62,也就是在这一过程中,唐朝逐渐奠定了战争中的优势。此次战役先后换了四任指挥官,但除了盖嘉运是战败免职之外,皇甫惟明、王忠嗣都是因为进攻不力而被撤职,接下来的哥舒翰也是因为其攻下石堡城而达到了人生的巅峰。在这一阶段,河西、陇右两镇由一人统领已经成为惯例,二镇实际上已经成为一体。

(三)重视东部时期:天宝九载至天宝十四载

攻下石堡城之后,西部防线逐渐稳定,渐无大的战事,反而是东部并不安宁,虽然这与幽州节度使安禄山故意制造事端有关,但安禄山在征讨两藩时不时有惨痛失利,不难看出两藩有着强大的实力。

天宝十载八月,安禄山“以幽州、云中、平卢之众数万人,就潢水南契丹衙与之战,禄山大败而还,死者数千人”。[1]5353为雪此次战败之耻,天宝十一载八月,安禄山“率河东等军五六万,号十五万,以讨契丹”,结果安禄山报仇心切,军士疲惫,又遇大雨,“奚又夹攻之,杀伤略尽。禄山被射,折其玉簪,以麾下奚小儿二十余人走上山,坠坑中,其男庆绪等扶持之。会夜,解走,投平卢城”。[1]5369

在西境逐渐平静的情况下,东部胶着的战事就显得越发突兀,玄宗的边防重点也从西部转到东部。而幽州节度使安禄山对两藩的战斗只能起到压制作用而不是控制作用,甚至常有败仗;其对两藩有生力量的打击也远未达到伤筋动骨的程度,因此两藩往往能在短时间内复启边衅,制造边患。一直到叛乱前夕,安禄山与两藩的战争也未能停止。

二 东西藩镇集团对河东、朔方争夺

东部的幽州节度使在开元二年(714)设立,“领幽、易 、平、檀 、妫、燕六州”[2]6707,开元七年(719)“升平卢军使为平卢军节度,经略河北支度、管内诸蕃及营田等使,兼统安东都护及营、辽、燕三州”[7]1833,幽州节度遂分为范阳、平卢二镇。但是平卢镇虽然设立,其节度使往往虚置,由范阳节度使兼平卢军使,依然合称幽州节度使,可见东部的范阳、平卢虽分而实合,是东部天然的藩镇集团。

西部藩镇则是在对吐蕃的长期战争中而形成的。虽然在节度使设立之初,本身就蕴含着相互制约、防止节度使专权的深意,如西北的安西、北庭(碛西一分为二),西部的河西、陇右,中部的朔方、河东,东部的范阳、平卢(幽州一分为二)都是如此。但唐的边界线往往绵延千里,又不能处处屯以重兵。而对以骑兵为主,战法飘忽不定的非汉民族来说,只要突破一点,绵延千里的边界线便如同虚设。因此,对于唐来说,密切的联络和统一的指挥便是防御成功的重中之重。而由一人担任方面军的指挥显然更能适应对外战争的要求。[5]因此,为了便于统领,一人统领数镇成为惯例。“忠厚名臣,不久任,不遥领,不兼统”[2]6888的传统被打破了。

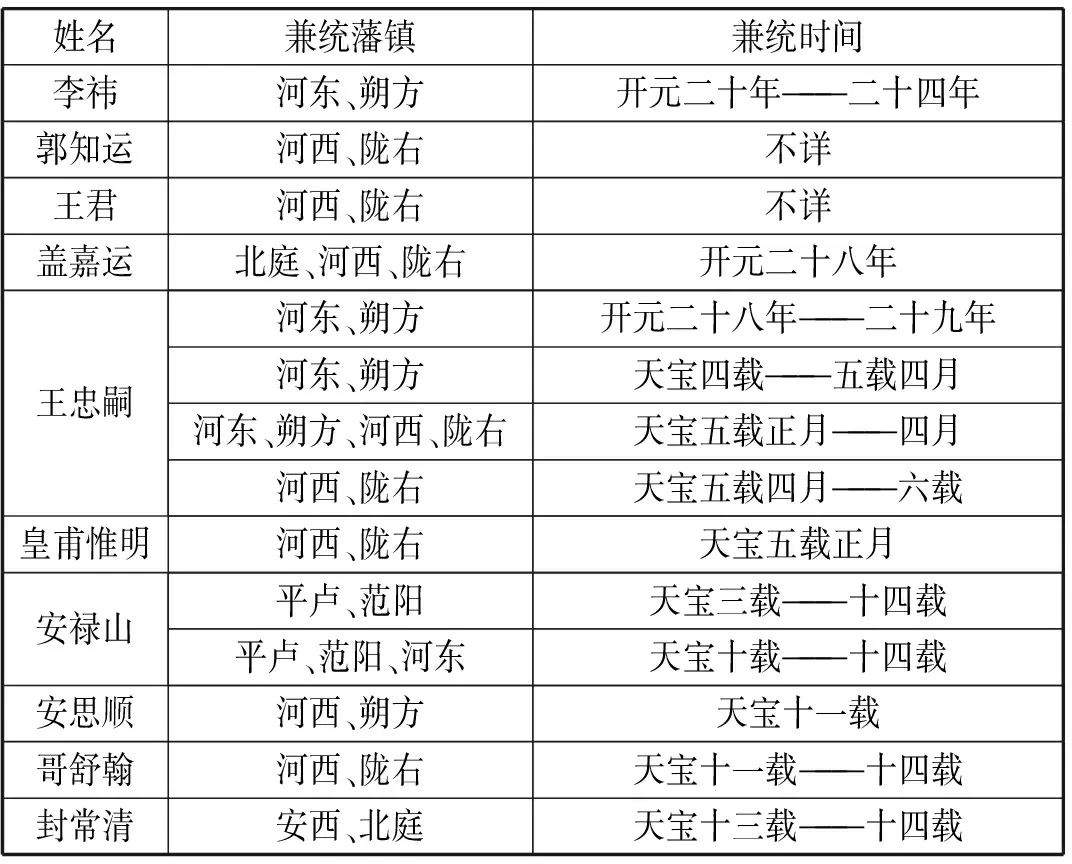

表1 开元天宝年间兼统藩镇一览表*此表根据相关史料及前人成果整理而成。主要有吴廷燮:《唐方镇年表》,中华书局1980年;黄寿成:《唐玄宗防微杜渐的又一项措施及其变化》,《唐史论丛》2008年;陈明光,王敏:《唐朝开元天宝时期节度使权力状况析论》,厦门大学学报,2006年第3期;王敏:《唐代开元天宝时期十道节度使与中央的关系研究》,厦门大学2006年硕士论文;唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,中华书局2011年。

由表1可知,玄宗朝共有10人14次兼统两镇以上,但只有信安王李祎、封常清两人的兼统与东西藩镇无关。与东西藩镇发生兼统关系的,多是河东、朔方二镇。

《旧唐书·地理志》记载:河西节度使……管兵七万三千人,马万九千四百匹。范阳节度使……管兵九万一千四百人,马六千五百匹。平卢军节度使……管兵万七千五百人,马五千五百匹。陇右节度使……管兵七万人,马六百匹。[1]1368-1388

由此不难看出东西藩镇的直接力量对比,东部藩镇总共统兵十万八千九百人,战马一万两千匹;西部藩镇总共统兵十四万三千人,战马两万匹。范阳虽然以一镇统兵九万余,为当时最多,但战马不足,而且平卢军力过低,因此东部藩镇和西部藩镇相比处于劣势地位。不过西部虽然强于东部,但优势并不太大,故而为了保证对于东部的压制,西部藩镇必须东扩;而为了消弭对于西部藩镇的劣势,东部藩镇也必然会选择西进,这样,位于东西交界且军力不弱的朔方、河东二节度就成了至关重要的所在。谁掌握了此二镇,谁便在东西之争中占据了强势地位。而随着边防战争的进行,河东、朔方二镇往往作为被加强的对象加强到东西藩镇中去。“管兵五万五千人,马万四千匹”的河东镇和“管兵六万四千七百人,马四千三百匹”的朔藩镇[1]1368-1387无论加强到哪方面,都是极大的助力。

河东、朔方最早加强的是西部藩镇,天宝五载,王忠嗣兼任河东、朔方、河西、陇右四镇节度使,“佩四将印,控制万里,劲兵重镇,皆归掌握,自国初已来,未之有也”[1]3199,西部藩镇的势力达到了巅峰。但他当年十一月就被贬官,天宝八载暴卒,由于种种原因,西部藩镇开始分裂。

分裂的首要原因就是随着西境的安定,玄宗对于势力渐大的西部藩镇开始警惕,强行提拔了并非王忠嗣天然接班人的哥舒翰。王忠嗣获罪后,接替他地位的应该是任河西节度使的安思顺,由河西节度使兼统陇右节度使也是顺理成章的事情。

安思顺作为西部宿将,资历甚深,威望甚隆。安史之乱爆发后,安思顺蒙冤被杀。平叛后,他的部将郭子仪上书为其雪冤[8],他平素的威望可见一斑。另外,安思顺的伯父安延偃是安禄山的继父,还曾和安禄山两次结拜[9],与安禄山关系密切。因此,不论是从压制西部藩镇的权力来说,还是从避免东西藩镇过于密切的联系来说,资历尚浅、与安禄山不睦的哥舒翰都是比安思顺更好的选择[10]。

在西部藩镇的这种分裂局面下,天宝九载八月,“以河西节度使安思顺权知朔方节度事”[2]6899;天宝十载正月,“以(高)仙芝为河西节度使,代安思顺”[2]6904;天宝十一载四月,“会李献忠叛,(李)林甫乃请解朔方节制,且荐河西节度使安思顺自代;庚子,以思顺为朔方节度使”[1]3212;天宝六载,哥舒翰“代忠嗣为陇右节度支度营田副大使,知节度事”;天宝十二载五月,哥舒翰“入朝,拜开府仪同三司,寻除武威太守、河西节度使,代安思顺”[1]3213,西部藩镇终于分裂为安思顺(朔方)和哥舒翰(河西、陇右)两个部分,而哥舒翰与安思顺素来不协,朔方再也不能成为西部藩镇的助力了。

自盖嘉运以来,西部兼统河西、陇右的节度使共计有盖嘉运、皇甫惟明、王忠嗣、哥舒翰四人,其中盖嘉运兼统一年,皇甫惟明不到一月,王忠嗣一年,哥舒翰两年,可见自西部藩镇形成以来,上层领导一直处于激烈的变动之中,其领导人既不固定,兼统时间也不长。由此可见西部藩镇一直并不稳定。

而开元二十八年以来,东部藩镇也经历了李适之、王斛斯、裴宽、安禄山四任,但这与西部藩镇迥然不同。自天宝三载以来,东部藩镇的最高领导便一直是安禄山,这十一年来,他在东部两镇的权力极为稳固,并且在“十载入朝,又求为河东节度,因拜之”[1]5368,成功控制了河东镇,这是东部藩镇的第一次染指东部两镇以外的藩镇。

《旧唐书·哥舒翰传》记载:

(安)禄山以(安)思顺恶翰,尝衔之,至是忽谓翰曰:“我父是胡,母是突厥;公父是突厥,母是胡。与公族类同,何不相亲乎?”翰应之曰:“古人云,野狐向窟嗥,不祥,以其忘本也。敢不尽心焉!”禄山以为讥其胡也,大怒,骂翰曰:“突厥敢如此耶!”翰欲应之,高力士目翰,翰遂止。[1]3213

与西部藩镇最鼎盛时期的王忠嗣相比,其继任者哥舒翰虽然最终成功控制了河西、陇右两镇,却丧失了对朔方、河东的控制。西部藩镇留下的这两镇真空地带,最终朔方节度使归属于安思顺,河东节度使归属于安禄山,这样,安禄山陡增五万五千人,一万四千匹马的实力,而拥有六万四千七百人,四千三百匹马的朔方也与西部藩镇渐行渐远,东西部藩镇的态势已经颠倒了过来。在这种态势下,一向看不起安禄山的哥舒翰也不得不借机寻求和解,虽然因安禄山的误会未能成功,但从一贯心高气傲看不起安禄山的哥舒翰肯对安禄山表示善意来看,哥舒翰对于东西部藩镇的实力对比也了然于胸。

三 小结

在唐玄宗后期,节度使的人选逐渐固化,这就造成了东西藩镇集团的对立。但东部藩镇集团逐渐对西部占据了优势。尤其是安禄山占有河东和哥舒翰失去朔方直接改变了东西部藩镇集团的力量对比,而这也成了安禄山叛乱的重要助力。但安禄山占有河东和哥舒翰失去朔方并不是偶然的独立事件,而是东西部藩镇长期争夺的结果。

安禄山在得到了河东镇的控制权以后四年悍然发动叛乱,唐廷猝不及防,失去了朔方、河东的哥舒翰在潼关失败,之后“玄宗仓促出奔剑南,以后和同安史作战主要依靠的乃是朔方军,也还有来自安西、北庭和河陇的军队。实际上朝廷和安史之争乃是以朔方为主的西北边防军与东北边防军之争”[6]418,可见足以与安禄山相抗衡的依然是西部藩镇,安禄山的叛乱与平定实质上仍然是东西部藩镇的斗争。

[1]刘 昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[2]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[3]谭其骧.中国历史地图集:第五册[M].北京:中国地图出版社,1982.

[4]李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局;1983.

[5]贾鸿源,王向辉.唐前期边防中的跨界现象——以天宝元年唐与奚怒皆之战为中心的研究[J].唐都学刊,2014(4):30-37.

[6]唐长孺.魏晋南北朝隋唐史三论[M].北京:中华书局,2011.

[7]宋 祁,欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[8]乔 潮,穆渭生.郭子仪请雪安思顺冤案发微[J].西北大学学报,2009(6):150-152.

[9]李全生.安禄山干亲结拜史事考评[J].东部论坛,2015(6):63-68.

[10]黄新亚.说玄宗削藩与安史之乱[J].学术月刊,1985(3):55-60.

(责任编辑 贾发义)

ANewProbeintotheReasonsorAnLushan’sRebellion:FromtheCombatorShuofangandHedong

ZHANG Guan-kai,HU A-xiang

(SchoolofHistory,NanjingUniversity,Nanjing210023,China)

The defence system that the military commissioners guarded the frontier was established in the period of the Emperor Tang Xuanzong.With the development of frontier war,the situation turned into a confrontation between the two sides:One side was the Eastern Military Group centering around Fan Yang and Ping Lu and the other was the Western Military Group with Hexi and Longyou as core.In the balance of power between the Eastern Military Group and the Western Military Group,whichever got Shuofang and Hedong would have its strength improred.However, the Emperor Tang Xuanzong made a frontier strategy that the western frontier elefence took priority over and east one;so Hedong Town belonged to the Western Military Group.After the independence from the Western Military Group, Hedong Town became the territory of An Lushan who was from the Eastern Military Group, and its strength got improved,which became a great help to his rebellion.

the Emperor Tang Xuanzong;the Eastern Military Group;the Western Military Group;An Lushan’s rebellion

2017-06-16

南京大学博士研究生创新创意研究计划“中央权力与地或集团——玄宗朝藩镇格局的演进”(2016004)

张冠凯(1989-),男,山西孝义人,南京大学历史学院博士研究生,主要从事魏晋隋唐史研究;

10.13451/j.cnki.shanxi.univ(phil.soc.).2017.06.004

K242.205

A

1000-5935(2017)06-0020-06