秦巴汉水生态文化旅游发展之我见

2017-11-27王建

王建

摘要:陕南三地市有着得天独厚的旅游资源,有着发展生态文化旅游的优势和机遇,同样也面临劣势和挑战。陕南三地市为此做了大量工作,取得了可喜的成绩,但目前三地市旅游业发展仍较滞后。本文综述了秦巴汉水生态文化旅游资源特色和优势,分析了陕南生态文化旅游产业特点、发展现状及存在问题,探讨了秦巴汉水生态文化旅游业发展的战略定位和模式构建等问题,认为应确立生态保护第一、适度开发陕南质量最好的一类生态旅游资源的发展理念,实施绿色循环发展战略,走生态旅游产业的整合开发和旅游文化的深度融合发展之路。

关键词:秦巴汉水;生态文化旅游产业;发展模式

中图分类号:F592.7 文献标识码:A 文章编号:CN61-1487-(2017)11-0062-04

2016年12月26日,秦巴山区生态文化旅游区被正式列入国家《“十三五”旅游业发展规划》。这是个包含76个县市、有着近4千万人口、总面积22.5万平方公里的生态福地,它的开发、发展和保护已成为国家层面的战略定位。

汉中、安康、商洛等陕南三地市位于秦巴山区。目前,秦巴汉水生态文化旅游研究在一些方面已经取得一定成绩,但还有一些问题需要研究解决。发展陕南的生态文化旅游产业,首先要了解陕南生态文化旅游产业的特点和发展情况,资源的优势和特征;然后分析生态旅游产业存在的问题和面临的挑战;其次根据陕南三地市地域实际情况,拓宽生态文化旅游产业经济的研究思路,就整合全域资源,找准战略定位,加强不同领域的协作,提出相应的对策与措施,从而为陕南生态文化旅游产业发展提供借鉴。

一、秦巴汉水生态文化旅游资源特色和优势

(一)陕南生态文化旅游资源禀赋

“生态文化旅游资源是以自然生态景观和人文生态景观为吸引物来满足生态旅游者生态体验的具有生态化物质的总称。它是能吸引游客前来观光的自然事物和具有生态文化内涵的人文事物或能够吸引游客前来观赏并对游客起到教育反思作用的其他任何客观事物”。[1]

秦巴地区位于北纬32°–34°之间,长江最大支流——汉水流经其域。秦巴地区处于中国陆地版图中心,是我国的中央水库、生态绿肺和生物基因库,是“南水北调”中线工程的水源地。它既是华夏文明发源地,也是我国重要生态环境保护区和连片扶贫开发地区之一。

地处秦岭大巴山和汉水谷地的陕南地区,生态旅游资源丰富,极具鲜明的地域特色,堪称秦巴地区的一颗明珠。从地形结构来看,大秦岭作为地理分界线,是国家的地理标志。层峦叠嶂的巴山地区山石溶洞奇伟、深壑峡谷秀美,独有的北亚热带季风气候,生物资源垂直分布,动物资源珍稀,加之以汉水水系为核心的河流体系,孕育和造就了陕南“灵蓄南国一派秀,势承秦巴二脉雄”的生态旅游资源。

1.陕南汉中生态文化旅游资源情况

镶嵌在秦岭巴山之间的汉中,有着优良的自然生态环境,植被覆盖率、林木蓄积量居全省第一,汉江、嘉陵江流经市域,是生态观光、养生旅游的重要目的地。同时,汉中又是全国历史文化名城,两汉三国文化底蕴厚重,秦蜀古道遗产群为其重要人文历史资源,是三国文化旅游的目的地。

有“青山绿水汉文化”资源的汉中旅游具有自然和文化的双重优势,在未来全国旅游业发展格局中具有重要的战略意义:(1)丰厚的历史文化遗存,汉中境内秦蜀古道是连接中国南北丝绸之路的重要纽带;(2)突出的自然品位资源,汉中北部为秦岭,南部为巴山,生态优好,特别是秦岭(汉中境内)拥有四种国家一级保护动物资源,为其打造自然旅游目的地奠定了良好的基础。

2.陕南商洛生态文化旅游资源概况

商洛地跨长江、黄河两大流域,地理和气候条件独特,生态环境良好,生物和旅游资源丰富。目前,已建成国家级自然保护区1个、省级自然保护区4个、国家级森林公园4个、省级森林公园5个、国家5A级旅游景区1个、4A级旅游景区5个、3A级旅游景区7个、国家地质公园1个、国家水利风景区2个、省级风景名胜区2个。

商洛还拥有2个被文化部命名的中国民间艺术之乡——镇安县2009年被命名为“中国民间文化艺术(花鼓、渔鼓)之乡”, 商南县2011年被命名为“中国民间文化艺术(大鼓秧歌)之乡”。

3.安康生态文化旅游资源谱系

安康地处陕西省南端,素有“秦巴万宝山” “西安后花园”和“陕西小江南”的美誉。安康位于秦巴中心枢纽地带,周边与湖北、重庆、四川毗邻,汉江横贯其中,西康、阳安和襄渝三条铁路在安康交汇,明显地形成了旅游区位优势。

安康是全国绿化模范城市、中国精彩城市、中国十大节庆城市、全国绿化模范城市、全国发展改革试点城市、中国十大宜居小城、国家主体功能区建设试点示范市、中国新闻传播十强市、中国最佳生态养生养老城市。安康还拥有秦巴山区唯一的国家级高新开发区。

安康的汉江是南水北调的水源涵养地,承担着“一江清水供京津”的使命和责任。境内有1家国家5A级景区、8家国家4A级景区、11家国家3A级景区,还有二三十个特色旅游名镇和旅游示范村。

安康森林面积和覆盖率均居陕西省第一。安康空气质量优良,有山有水没雾霾。安康是中國最大的富硒区,紫阳富硒茶有3000多年历史,位居中国十大富硒品牌榜榜首。

安康有陕西省重点文物保护单位、国家水利风景区、中国最美田园的凤堰古梯田。安康的 “抟土作人”人类始祖女娲传说,被列入第四批省级非遗保护名录。 安康每年端午节举办的汉江龙舟节有近1600年龙舟竞赛史。安康汉剧二黄融三秦文化、巴蜀文化、荆楚文化于一体,被列入国家非物质文化遗产名录。

安康有羚牛、朱鹮、大熊猫、云豹、大鲵等珍稀动物,有5亿年历史的古冰川及火山遗址南宫山,有西北五省最大的淡水湖瀛湖,有国内保护最完好、洞内景观最丰富、体量最大的溶洞群,被誉为西北第一洞的燕翔洞,有 “大巴山最后的秘境”飞渡峡,有八仙修道时将天书化成为奇石的天书峡。此外,安康还有神河源、正阳大草甸。endprint

安康的汉水文化有着鲜明的个性和地域特征,表现为多元性和包容性,东西融汇,南北兼蓄,既有三秦文化、中原文化、甚至羌氐文化的影响,又有巴蜀文化和荆楚文化的基因,而对其影响最大的是荆楚和巴蜀文化,因为共生一山系,共处一水脉。秦统一天下后,安康长期属秦,秦文化对安康的影响深远。

以安康汉滨区为例,从历史文化遗存讲:一是有牛山叠嶂、香溪仙踪等古安康八景的文化遗迹;二是从陕南古建筑讲:有天柱山白云寺、龙王山、小北街顾氏民居及传统建筑、双溪兴隆寺、双溪寺等皇家建筑遗存;三是文体形态多样,特色鲜明。舞蹈类——翻天印、小场子、火龙、牛马社火(以上四个全国独一无二)。音乐类——安康曲子、花鼓子、汉江号子、锣鼓吹打乐、山歌调子、高腔山歌、民间小调等二十余种。戏曲类——汉调二黄、道情(皮影)、八岔戏、大筒子戏、拉胡戏、花鼓戏、二棚子戏、安康快板(三、三七句格律)、安康闲谈等十余种。体育类——汉滨区第一批获得“全国武术之乡”称号;四是从生活类讲:有王彪店黄酒、五里稠酒、烤杆杆酒、苦荞酒、柿子酒、拐枣酒等酒系列,蒸面、羊杂汤、芝麻烧饼、两掺面、揽饭、八大件、排子席、排场席等饮食系列。凡此等等,共同构成了浑厚壮丽的安康汉滨文化景观。

二、陕南生态文化旅游产业特点、发展现状及存在问题

(一)陕南三地市生态文化旅游产业发展特点

近年来,安康强化全域全景和融合发展理念,积极构建全市旅游業的全域发展格局,瞄准大健康产业,推动医疗、养老文化与富硒食品等产业融合发展,以生态为底色、亲水为吸引、健康为内涵、民宿为特色、美食为支撑,把旅游业打造成为战略性支柱产业,实现建设西北生态经济强市目标。

商洛充分发挥生态、区位、交通、文化等诸多优势,以与陕旅集团签订《商洛全域旅游战略合作框架协议》为契机,在旅游产品开发、基础设施提升、重点项目建设等方面积极开展合作,倾力将商洛打造成全省旅游产业发展新高地。

汉中以“魅力城市”和“历史文化名城”为品牌,以建设“生态理想之城”为目标,以历史文化遗产与城市改造升级、文化旅游与生态文明协同发展的理念为指导, 加大两汉三国文化旅游项目开发,把汉中打造成为中国西部地区著名的生态休闲与文化旅游目的地。

(二)陕南三地市生态文化旅游产业发展情况

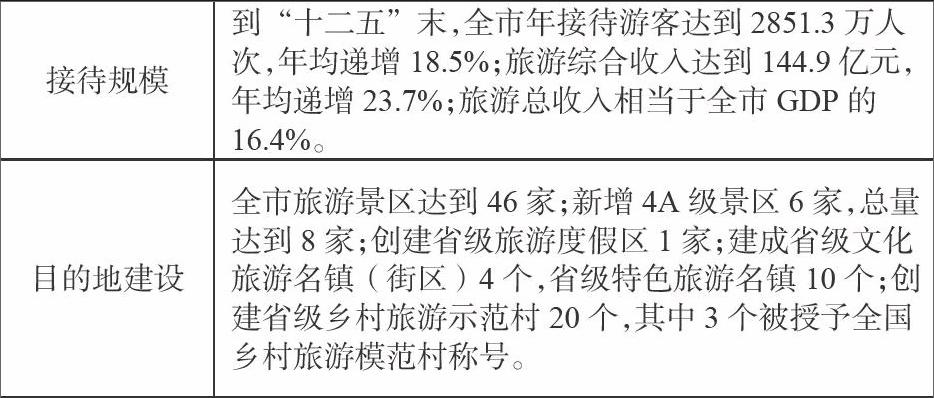

1.安康“十二五”期间全市旅游产业发展情况

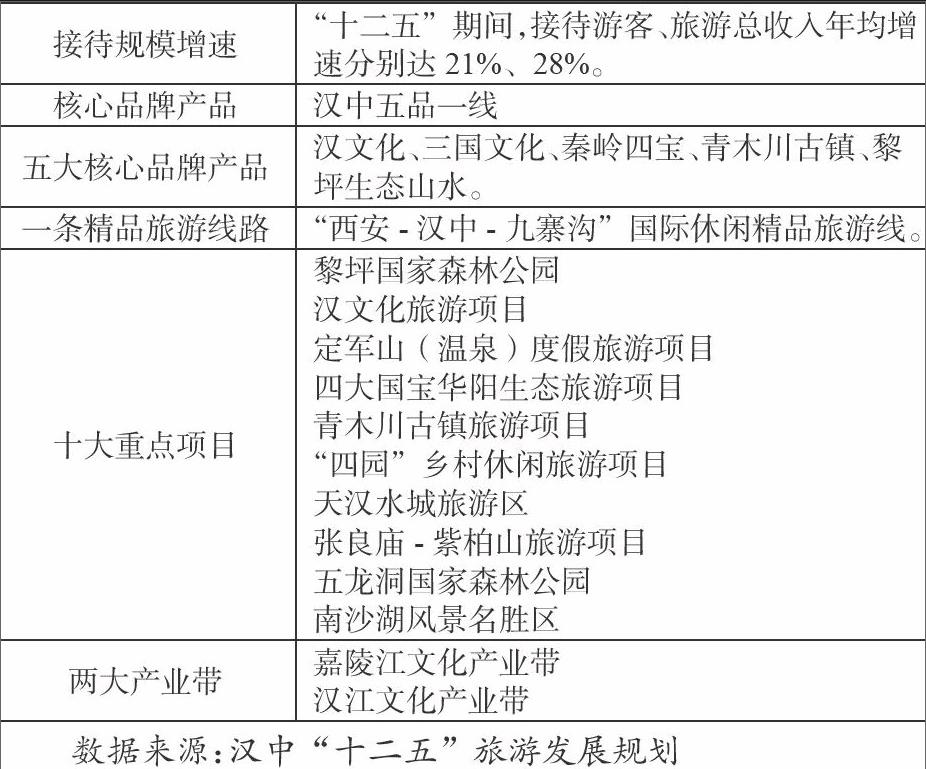

“十二五”期间,安康旅游产业发展在以下四个方面取得引人瞩目的成就:[2]

数据来源:安康市旅游产业“十二五”发展规划

2.汉中十二五”期间全市旅游产业发展情况

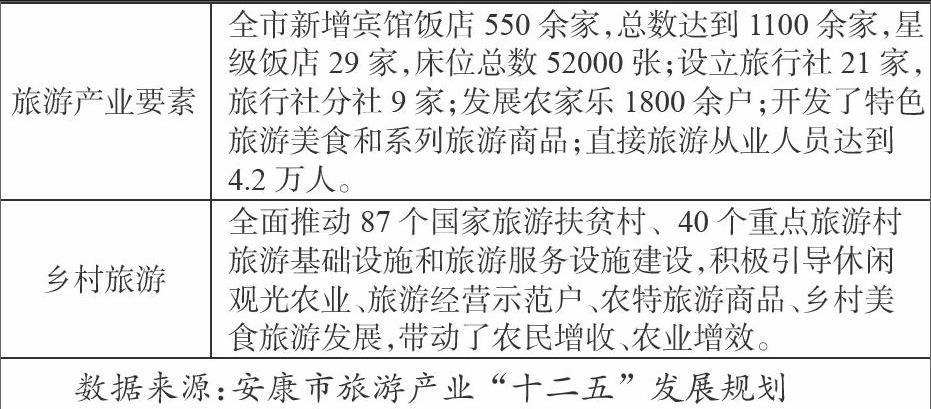

“十二五”期间,汉中累计接待游客1.12亿人次、实现旅游总收入533亿元。[3]

数据来源:汉中“十二五”旅游发展规划

3.商洛生态文化旅游产业发展情况

商洛紧紧依托生态旅游资源,加快推动生态旅游文化相互融合发展,不断做强“秦岭最美是商洛”旅游文化特色品牌,精心打造了金丝峡、牛背梁、天竺山等一批知名度较高的文化旅游精品景区,建成一批景区(对外开放景区43个)、打造一个节庆(中国秦岭生态旅游节)、塑造一个品牌(秦岭最美是商洛)、唱响一首歌曲(《秦岭里最美的地方是商洛》),产业效益迅速提升,2015年全市接待游客3362万人次,实现旅游综合收入174.87亿元,同比增长14.08%,旅游增加值占GDP比重6.3%,旅游对全市经济的贡献率达到了10.6%。

商洛市紧紧围绕“文化强市”目标,抢抓机遇,多措并举,使文化产业得到快速发展。商洛花鼓、洛南静板书、商洛道情和仓颉传说等4个项目已被列入国家级非物质文化遗产保护名录,商洛民歌、镇安花鼓、柞水渔鼓等28个项目被列入省级非物质文化遗产保护名录。占地260多亩,总投资15亿元的“商洛印象”文化旅游产业项目成为陕西省顶级文化休闲度假地、省级非物质文化遗产保护示范基地、商洛市文化创意产业示范基地。投资4.5亿元、建筑面积7.9万平方米的商洛文化艺术中心拥有1200个座位,按照国家A类标准建造的商洛大剧院项目已投入营运,并承担了第十一届中国艺术节的演出任务。随着一批批重大文化产业项目的相继实施和建成,将对商洛全市文化旅游产业发展起到重要的辐射、带动作用。

此外,通过举办群众艺术节、生态旅游节、核桃节、茶叶节、文化产业博览会和四国男篮、女篮挑战赛,中国环秦岭自行车赛、全国竞走大赛等国际国内大型文化体育活动和赛事,形成“秦岭最美是商洛”品牌的强大聚集效应,助推了商洛经济社会持续全面快速发展

(三)陕南三地市生态文化旅游发展面临的主要问题

1.旅游产业基础薄弱,产业支柱作用尚待培育,发展后劲不足

无论是汉中还是安康、商洛,旅游业距实现转型升级、富民强市的战略性支柱产业目标还有相当大的差距。从地市经济基础看,根据省统计局最新数据,2017年上半年,安康、商洛、汉中GDP增速虽分别排名全省第一、第三、第四,但经济总量、人均GDP、财政收入等主要经济指标仍处于靠后位置。三地市旅游接待人数、旅游综合收入增长缓慢,占GDP比重一直低于全省平均水平。以安康为例,2016年旅游综合收入占GDP比重不到20%,全市生产总值、规模工业增加值和财政收入等主要经济指标并不理想,经济总量比汉中市相差306亿元,整体发展不足。

2.管理体制不顺,运行机制不畅,一定程度制约着旅游产业发展

体制、机制阻碍在生态旅游业发展中仍然存在,致使陕南三地市一些地方的旅游开发缺乏统筹推进的能力。由于旅游资源归属各个部门,地方旅游管理部门无实权,无法统筹规划,在产业融合、部门联动工作中存在诸多困难,缺乏统一有效的集中管控以及行动力。陕南三地市都提出了全域旅游的发展战略,但在体制机制上仍存在诸多问题:一是没有形成旅游业全域发展全域推进的工作合力。由于没有成立旅游发展委员会统筹协调涉旅相关部门的管理体制,发展旅游产业是旅游管理部门在唱“独角戏”,无法统筹开发旅游资源,与各地、各部门的协作协调难度很大。二是没有建立“党政主导、市场运作、部门联动、全民参与”的旅游产业发展工作机制,在旅游业发展中的安排部署、规划指导、项目捆绑、资源整合、检查考核的职能作用发挥不充分。三是没有科学合理设置考核评价指标体系,生态经济体制机制建立不完善,存在错误的发展导向和不正确的政绩观,导致一些地方没有根据自身的功能定位、资源禀赋确定最优的发展路径,没有把和谐发展、科学发展、可持续发展的基本指导思想落实到旅游资源利用与环境保护、区域旅游协调发展等方面。endprint

3.旅游精品缺乏,产品结构单一,核心竞争力不强

近年来,陕南三地市生态旅游发展步伐加快,成为各地瞩目的热点,但旅游发展水平仍处于初级阶段,缺乏旅游精品,品牌效应不明显,产品结构单一,多以游览观光为主,旅游体验欠佳。西汉高速、西康高速通车后,带来了汉中和安康的旅游热潮,节假日曾经一房难求。然而无论是安康汉江轴线上的瀛湖观光区和龙头旅游景区南宫山,还是汉中两汉三国文化及南沙湖等自然景区,以及商洛的金丝峡旅游区、丹江漂流等都存在旅游资源同质化,文化内涵不够,景区配套不完善,旅游线路分散,缺乏吸引力等诸多问题。以安康瀛湖为例,作为西北五省最大的淡水湖,有西北“千岛湖”美誉,这么好的一个资源优势,目前大品牌效应仍未显现,在全国的影响力还远远不够。现代旅游业早已告别单纯卖山卖水卖楼台亭阁的岁月,走进了“概念化”行销和体验消费的年代,而陕南三地市的景区还几十年如一日在“卖山卖水卖门票”, 而游客最不满意的是游乐设施配套、购物条件和服务没有做好。

三、秦巴汉水生态文化旅游产业发展的战略定位

(一)坚持生态保护第一、适度开发发展理念,实施陕南绿色循环发展战略

近年来,陕南三地市依托秦巴汉水独特的自然、人文资源禀赋,统筹谋划经济发展、社会进步、環境价值,坚持可持续发展的理念,遵循保护优先、绿色发展的原则,优先发展生态友好型产业,着力推进生态旅游产业发展,构建协同共生的发展模式。

安康按照“政府主导、整合资源、突出特色、打造精品”的原则,围绕建设“秦巴明珠”生态旅游城市目标,以“秦巴风情、汉水神韵、金州美食、绿色安康”为主题构建绿色循环低碳产业发展体系;汉中以全域旅游引领区域经济发展,在生态旅游产业发展中创新领导体制、融资方式、项目机制、营销模式,建设国际知名自然旅游目的地;[4]商洛依托生态旅游资源优势,做足生态旅游文化融合发展大文章,做强“秦岭最美是商洛”特色品牌,打造成全省旅游产业发展新高地。

(二)陕南三地市战略定位

1.市场定位

汉中:以生态养生旅游、山地运动、遗产旅游为主打,重点开发“西安-汉中-九寨沟”国际休闲精品旅游线,构建全域旅游新格局。

安康:充分开发陕南基础市场,巩固扩张“关中—天水”主体市场,强力拓耕川渝鄂新兴市场,重点深挖大西北潜力市场,培育开拓南水北调沿线城市专题市场,使客源市场不断从省内向省外拓展,构建多元目标市场结构。

商洛:以创建国家级旅游休闲度假区和国家全域旅游示范市为目标,通过发展品质旅游、全域旅游、智慧旅游、活力旅游、品牌旅游等“五大旅游”, 持续提升“秦岭最美是商洛”品牌厚实度和影响力。

2.形象定位

安康:秦巴明珠,生态安康。

商洛:秦风楚韵,商山洛水。

汉中:两汉三国,真美汉中。

3.产业定位

汉中:以全域旅游引领区域经济发展,把生态旅游业培育为支柱产业。

安康:以康养为目标,形成旅游产业的全域发展格局,建成西部一流全国知名的休闲度假胜地和旅游目的地。

商洛:充分发挥自身生态方面优势,促进生态文化旅游产业有序发展,着力培育旅游市场核心竞争力,做精生态旅游,着力打造西安后花园,建设陕西省生态休闲旅游强市,建成西安经济圈内最具吸引力的生态休闲目的地。

四、秦巴汉水生态文化旅游发展模式构建

在保护秦巴汉水生态环境的前提下,对生态文化旅游资源进行有效整合与优化提升,采取协同共生的发展模式,把陕南三地市建设为“秦巴明珠”生态旅游城市,让城乡因环境而美,让群众因生态而富。

第一,坚持产城融合、城乡一体化发展方向,实施绿色循环低碳发展战略,真正实现陕南经济、社会、自然系统的协同进化和持续发展。

第二,制好文化旅游产业融合发展规划,积极探索生态旅游产业和文化产业融合发展的新思路、新举措,以大旅游推动大融合,以大融合推动大产业,进一步做强做大生态文化旅游产业。

第三,实施全域旅游战略,实现旅游产品全域统筹、线路全域整合、品牌全域营销、环境全域优化。

第四,建设汉江绿色生态文化旅游长廊,规划构建南水北调陕南生态文化旅游产业带。

第五,实施旅游+现代农业、森林公园、湿地公园、特色小镇、古县城街区、美丽乡村等特色资源,积极打造文化旅游高端精品工程,挖掘历史文化,弘扬特色文化,培育现代文化,实现融合发展。

这就要:推动秦巴汉水生态旅游产业与地方特色文化深度融合;生态旅游产业与信息产业融合,打造智慧旅游;生态旅游产业与现代农业融合,打造观光创意农业;生态旅游产业与新型城镇化融合,打造特色小镇、美丽乡村;推动生态旅游产业与健康养老产业融合,构建以健康医疗、生态健康养老、康养旅游、特色健康食品等为支撑的健康产业体系。

最后,每年举办一次秦巴汉水生态文化旅游发展战略、路径、品牌论坛,推动研究成果转化,为南水北调中线工程水源保护区和秦巴集中连片区相关省市生态文化旅游产业发展搭建多方联动平台,加强不同领域的项目合作,推进旅游文化企业孵化服务,加快理论创新和成果转化运用,使生态文化旅游产业真正成为陕南三地市区域经济发展新的增长极。

参考文献:

[1]张妍.商洛市生态旅游资源分布与评价研究[J].江西农业学报,2011(03).

[2]安康市旅游产业“十三五”发展规划[M].陕师大旅游规划设计院、中国旅游研究院西部旅游发展研究基地、安康市旅游局,2016.

[3] 汉中“十二五”旅游发展规划.

[4]汉中全域旅游发展总体规划.

[5]董红梅.陕西秦岭北麓生态旅游可持续发展研究[J].安徽农业科学,2011(02).endprint