皖北地区城镇老年人居住模式研究

2017-11-02陈书琴

陈书琴

(蚌埠学院 艺术设计系,安徽 蚌埠 233000)

皖北地区城镇老年人居住模式研究

陈书琴

(蚌埠学院 艺术设计系,安徽 蚌埠 233000)

以皖北地区城镇老年人的居住方式、居住环境、两代居为研究对象进行研究,我国老年人约占总人口的10%,与先期进入老年型的国家相比,我国老年人绝对数量大,老龄化发展速度快,皖北地区城镇老龄化快速发展与经济发展相对滞后狭路相逢,落后的居住模式与快速的经济发展已经不协调.通过研究以期改进皖北地区老年人存在居住方式单一、居住环境差、两代居设计不合理等现象.

城镇老年人;居住方式;居住环境

1 皖北城镇老年人居住现状

皖北包括阜阳、亳州、淮南、蚌埠、宿州、淮北等城市,人口3000余万,老年人将近300万,老年人能否安居乐业,老有所养,关系到社会健康和谐发展得千秋大业.根据我国现行标准对老年人概念界定,把60-65岁得人归为老年人调整期,这个年龄阶段得老人精力比较充沛,他们基本上都还在发挥着余热(两代居).66-75岁为初老期,这个年龄段虽然开始颐养天年,但是基本上不需要人照顾(单独居住).而75-85岁之间的老年人很多老伴开始离开人世,孙子已经长大,不需要照顾,这个时候他们特别害怕孤独,失落感增强,这个年龄段得老人是我们重点研究得范围(这个年龄段老人居住比较复杂,有自己单独住、有住进养老院、有两代居居住).本文主要老年人居住方式、居住环境、两代居等问题对老年人身体健康、心里健康影响进行分析.

2 研究方法

采用调查问卷咨询专家后定稿.对阜阳、亳州、淮南、蚌埠、宿州、淮北等地对300名老年人发放问卷,年龄段从60岁到85岁,收回有效问卷280份,有效率93.3%,用EXCEL2003对问卷进行统计与分析.

3 研究内容

3.1 老年人的居住方式

老年人群体年龄跨度比较大,处于调整期和中老年人由于子女工作压力大,孙子需要照顾,这个时期得老年人虽然退休,但是还在家庭发挥着至关重要得作用,没有和社会脱节,和亲人生活在一起虽然比较繁忙,但是精神比较愉悦,他们积极面对生活,身体、精神处于一个健康的状态.我国学者对老年人居住方式有两种理解,一种是居住地点(在家或者养老院)一种是家庭世代居住,结构分为单身户、夫妇户、二代户、三代户等.[2]本人从这个两个方面进行研究,并考察老年人居住房屋的设计和环境等因素.

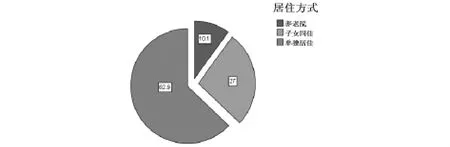

图1 皖北地区城镇老年人居住方式构成图

3.2 城镇老年人居住环境存在的问题

3.2.1 居住室内环境

就其本质而言,在法律、心理学、社会学、哲学等不同的学科领域又有不同的界定,从建筑学的角度来说,进入老年人群体,由于机能下降带来生理变化,退休以后社会交往减少,失落感加重;感觉逐渐失去自我价值,其心理上、观念意识上也发生了变化,于是对环境的需求也发生了变化,这就要求我们从生理的、心里的以及社会文化等各个侧面进行研究,最终通过规划设计来创造满足老年人各个层次需求的居住环境.作为特殊设计的居住环境的服务对象,我们称之为“建筑意义上的老年人”.[3]

当前我国许多城镇住宅都是上世纪八九十年代的建筑,该时期的住宅设计适老化程度比较低,户型面积小,门厅居室空间狭窄,设计上存在许多的不合理性.首先是住房面积小,我国1995年人均住房面积不到20平方米.对于一些行动不便的老人来说,轮椅活动空间较小,限制了老人的活动范围,无法保障老人的正常生活.其次是空间分配不合理,比如卧室采光差,卫生间通风不好,老年人在居住时感觉不舒适,从而降低他们的生活满意度,不利于老年人的养老.再次,缺少储物空间,大多数老年人他们有习惯储藏物品的习惯,但是这些居室的储藏空间较小,老人的很多旧物品堆放在房间的角落,影响室内环境的美观,还存在安全隐患.目前建筑商及设计师对适老化楼房设计的概念了解仍有不足,同时相关的政策法规也没有落实,适合老年人居住的社区仍在少数,大多社区都没有配套完善的养老设施及社区服务,不能满足老年人在生理和心理上的需求,建筑商基于建造成本的考虑也没有对老年人居住环境进行改善的考虑.

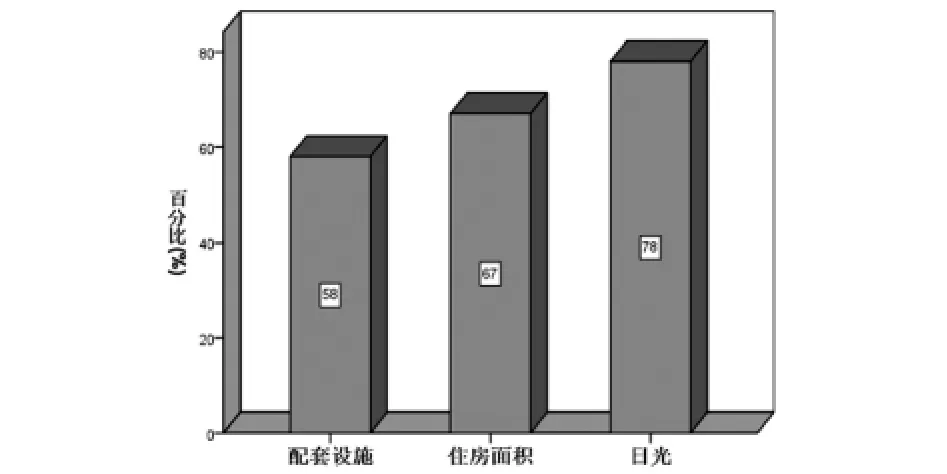

图2 皖北地区城镇老年人对居住环境的满意度

3.2.2 居住外部环境

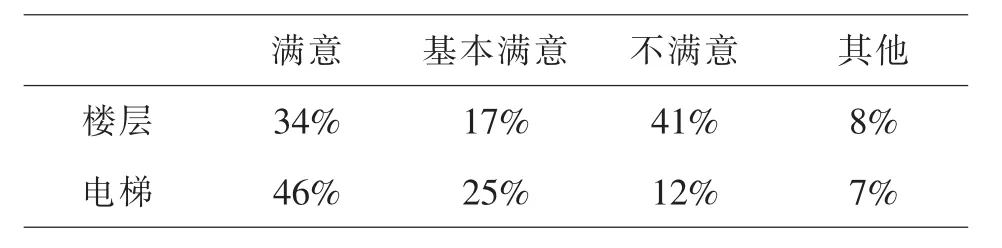

城镇住宅中由于高度不足,大部分都没有安装电梯,这就为一些老年人的生活带来不便.尤其是对于一些身体素质较差的老年人来说,他们不得不呆在家里,但是长期在环境中生活他们又会感到孤独.因此老年人都希望能够与其他人进行交流,有比较方便的交通工具,从而来达到自己的生活要求.还有一些老年人他们习惯到外面锻炼身体,对于一些底层住户来说,还能满足老年人的上下楼需求,但是高层住户,他们的上下楼难度增加,最终会降低老年人的生活满意度.居住在高层的老年人,尤其是行动不方便的,还要考虑万一急救老年人担架能否进入电梯.

表1 皖北地区城镇老年人对楼层、电梯满意度调查(N=280)

3.3 住宅设计不适应老年人需求

3.3.1.皖北城镇老年人房屋结构

城镇老年人居住方式会影响到他们的养老满意度,建筑开发商在进行两代居设计时,根据老年人特殊的生理和心里,进行符合老年人日常生活的需要,达到他们的理想养老模式.近些年来,随着我国人口老龄化速度的加快,老年人的养老成为一个社会性问题,建设部2003年就出台《老年人居住建筑设计标准》对用房配置、面积标准、建筑物的出入口、走廊、公用电梯、户门、门厅、户内过道、卫生间、厨房、起居室、卧室阳台、以及供暖、电气、日光、道路交通,用明确的规定[4].改进他们居住的模式,提升他们的生活满意度,最终达到老年人的养老目的.我国自20世纪90年代实行住宅商品化改革以来,城镇居民住房面积从1995年人均21平方米到2015年上升到38.8平方米;我国城镇居民已经告别住房短缺时代,进入到住房与改善居住质量并重的新阶段.然而,在住房改革过程中,人们更多的关注的是住房面积的增加,许多住宅的设计都是以成年人为标准.设计人员没有考虑到老年人的生活需求,这样使得老年人在入住时感到不适应.尤其是对已一些城镇两代居老年人来说,他们一般都适应了原来的居住模式,突然入住到新的环境,会出现不适应的状况.在加上居室内部环境设计对老年人的考虑较少,导致老年人的居住质量下降,最终影响到他们的生活质量.比如,一些住宅内部厨卫空间没有安装扶手,老年人淋浴或者便溺时起身困难;厨卫地坪低于居室,老年人容易被绊倒等.

表2 皖北地区老年人对室内结构满意度调查(N=280)

3.3.2 城镇老年人两代居住宅模式分析

在我国,传统思想认为,家和万事兴,特别是老年人希望家里几代人住在一起,几世同堂,家庭和睦,生活和谐是老年人的精神寄托,既可以享受天伦之乐,又可以互相照顾.受外来文化的影响,现在的年轻人希望生活独立,所以两代居应运而生,两代人既生活在一起,又有分有合,自成体系.[5]老年人退休以后,社会交往减少,生活中心逐渐转移到家庭,老年人生活问题首先要考虑的就是居住条件.经过合理设计的居住场所,可以满足各个年龄层面的居民需求,使得居民的生活愉悦感增强,也方便居民的使用,从而能够真正的营造家的温馨,无论在生理还是心理的需求上,都能够得到满足.

3.3.2.1 单元式模式

设计人员在进行城镇老年人两代居住房设计时,需要结合其实际状况来构思,从而更好的满足老年人的实际生活需求,提升老年人的生活质量.单元式作为一种比较常见的两代居居住模式,它能够更好的适应城镇化的发展,对于住户减少辅助面积,降低购房投入有着较大的现实意义.在进行单元式两代居居住模式设计时,要充分考虑空间的组合与配置,提高入住老年人的居住舒适度.单元式两代居设计中可以采用以下方式:

第一,使用独立卫生间,合用客厅、阳台、厨房等.该类的单元式房屋标准相对较低,但是对于住房购买者来说比较经济,老年人在使用卫生间时也比较便利,两代人可以共同就餐、娱乐,使老人与孩子们能够时常进行交流,降低老人的寂寞感,给予他们精神上的依托.

第二,独立厨房,合用客厅、卫生间以及阳台等.该种单元式的两代居居住模式也相对经济,对于经济负担较重的家庭来说更为合适.该种居住模式可以缓解两代人因饮食习惯上的差异而产生的矛盾,从而提高老年人的生活满意度.

第三,独立卫生间、客厅,合用厨房、阳台.两代人分开使用客厅,可以满足他们在娱乐方式上不同的需求,减少家庭中因为社会交往方式和认知结构的不同产生的矛盾,使老年人更加享受相对拘束的城镇生活.

第四,两代人各自有独用的厨房、卫生间,合用客厅与阳台.该种居住模式的独立性相对较强,可以让两代人之间既有自己独立的生活空间,又可以与孩子们交流与生活,降低他们的孤独感.

第五,两代人各自由独用的卫生间、厨房、客厅.该类居住方式的独立性更强,两代人在生理上保持距离的同时不增大双方之间的心理距离,这样既可以消除两代人生活方式不同所产生的矛盾,又可以提升他们的生活质量,最终达到两代居的设计要求.

相比较于忙于工作和生活的年轻人,老年人在退休后空闲的时间增多,而大多数的住房设计都没有考虑到给老年人充足的活动空间,障碍物的减少对于听觉,视觉和反应能力下降的老年人而言至关重要.

3.3.2.2 独立式两代居住宅模式

该种住宅模式一般2-3层,两代人都有独自的生活空间,可以满足他们不同年龄的生活需求,两代之间不存在影响,但却便于子女对父母的照顾,使老年人的生活质量提升.该种住宅模式主要适用于城市高收入人群.通常情况下,独立式住宅模式可以分为以下几种类型:

第一,公用门厅,区分使用.该种住宅模式“合”的程度较高,老年人一般都居住在底层,这样方便老年人的生活,他们可以不用上下楼,降低他们的生活危险指数.在对客厅进行设计时,可以增大它的面积,从而满足两代人的生活需求.

第二,门厅共用,但是可以增加一个直通上层的辅助性室外楼梯.该种设计方式可以为子女提供更加自由的生活,同时也可以从室外楼梯上楼,减少对老人生活的打扰,提升两代人的生活质量.

第三,底层分设两个门厅入口,其中可以有一个直上二层.这种设计模式既能够增强两代人的交流,同时又可以有各自独立的生活空间.

面积过小的单元住所,对轮椅的正常通行和正常的家具摆放都会造成影响,导致老年人的生活不方面,同时局促的生活面积会给老年人的心理上产生压抑感,因此住房面积的扩大可以给两代人更多的私密空间.[6]

4 对影响老年人居住环境的因素分析

4.1 家庭结构受经济状况的影响

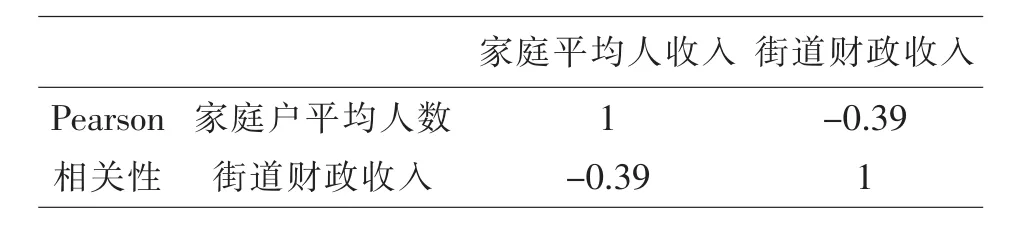

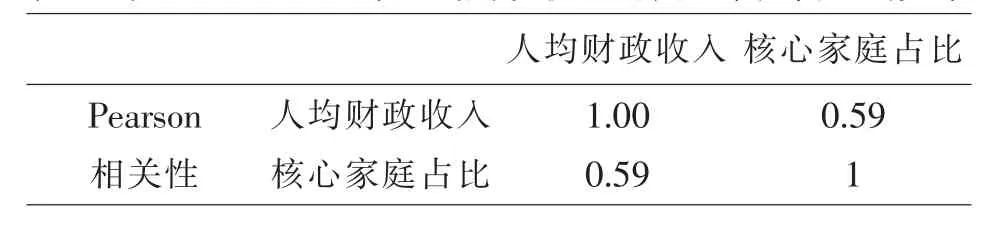

在经济的发展过程中,根据家庭社会学的研究,加之人们的思想观念的转变,生活方式方法的变更,就会使得各个家庭的规模与结构发生变化.首先,从普遍存在的一种家庭模式来看,第三次工业革命对家庭模式的变化所产生的影响远远大于第一和第二次工业革命,这中的差异所产生的比较结果就像前文中提到的家庭的人员之间的关系被简化,家庭成员在减少,核心家庭成为一种主流模式等等.为了探索清楚中国城市中家庭变化的主要成因,我还做了验证分析,将家庭模式与当时的经济发展水平相比较,验证其关系.我选择2016年皖北地区的分街道平均户规模、分街道的财政比例以及核心家庭占所有家庭类型的比例,做了数据分析,为了检验的准确性我选择了Pearson相关模型来检验数据.下面的表格3是验证数据得出的结果,可知,家庭户的平均人数和街道财政收入的Pearson相关系数为-0.39,这表现出家庭户平均人数与街道财政收入的关系存在线性相关关系,从表格中可以看出家庭人员是随着经济的发展而减少的,减少的趋势是平缓的.在表格4中,也能看出来核心家庭在与街道财政中的人均收入的Pearson的相关系数是0.59,这也体现出核心家庭和经济发展的关系是,经济发展越好核心家庭的比例越高.这也很有力的说明现在家庭关系的转变,家庭的规模在减小,代际关系也在简化.

表3 皖北地区2016年财政收入对家庭户平均户规模的影响

表4 皖北地区2016年人均财政收入对核心家庭占比的关系

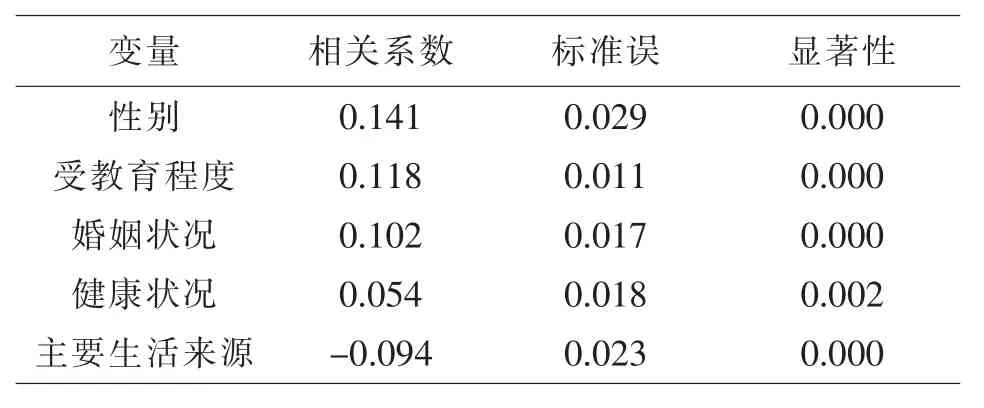

4.2 老年人养老居住模式与个体相关特征的关系

在老年人的生活群体中,影响其选择养老模式的因素中,既有个体因素,又有除个体以外的其他因素.我将对这些因素进行逐一分析,先从老年人的健康状况、婚姻生活情况、个人职业、受教育的程度、生活经济来源及其性别等背景状况来研究这对老年人具体选择的养老模式会产生何种影响.经过对数据的整理分析,在皖北的27700个数据样本中,我将老人是否与子女同住作为区分养老模式的的一个重要的指标,其中对于独居老人和夫妇式老年家庭这两个群体属于不跟子女同住的情况,然后根据老年人的健康状况、婚姻生活情况、受教育的程度、生活经济来源及其性别这五种指标来区分老年人的个体特征,并选择logistic回归模型进行验证.从表5可知,老年人的健康状况、婚姻生活情况、受教育的程度、生活经济来源及其性别这些都是影响老人是否与子女同住的重要原因.但在该表中的logistic回归模型中的Cox&Snell拟合优度是0.006,Nagelkerke拟合优度是0.009,,这就说明虽然老年人的健康状况、婚姻生活情况、受教育的程度、生活经济来源及其性别是影响老人是否选择与子女同住的因素,但从数据整体来看,这对老年人的选择影响的效果并不大.经过验证发现,个体的相关性特征与老年人是否选择和子女同住的关系并不大.

表5 皖北地区2016年老年人个体特征与是否与子女同住的关系

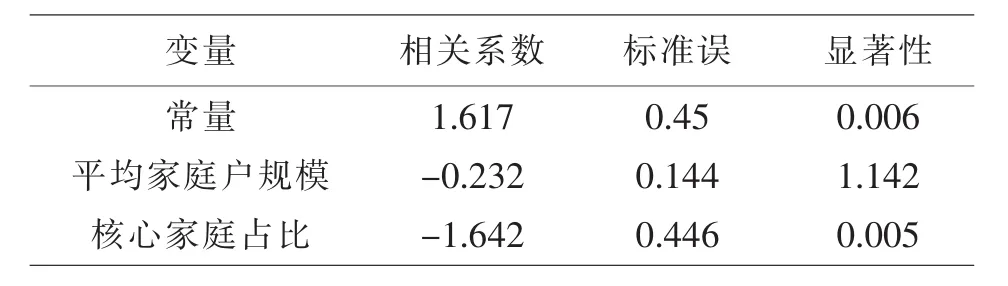

4.3 养老居住模式与家庭关系之间的联系

通过上述验证,发现老年人是否与其子女同住与个人特征的关系并不大,所以,在这一小节中我将验证家庭结构是否会对老年人与其子女共同居住产生影响.经过对数据的整理发现可以用皖北地区的平均家庭户规模与核心家庭占比这两个指标来表示家庭结构,用是否与子女同住来表示老年人的居家养老模式,并用Linear线性回归模型进行验证.从表格6可以看出,两个指标间出现负相关的影响,并且在这之中影响最大的是核心家庭的占比,相对而言平均家庭户的规模影响程度较小,Linear线性回归模型中的R方值是0.625,这就表明老年人是否选择与子女同住的影响性较强的因素是平均家庭户规模与核心家庭占比.经过验证与分析,对老年人是否选择与子女同住影响显著的因素就是家庭的变化.

表6 皖北地区2016年家庭结构与老年人是否与子女同住的关系

综上所述,我认为随着经济的迅猛发展,家庭关系的转变对于家庭养老模式的影响是不可忽视的,在现代家庭关系的变化中,不难发现家庭关系的代表性指标即家庭户平均人数与核心家庭占与经济发展水平之间的关系紧紧相连.家庭户是随着经济的发展而减少的,而核心家庭却在增加,其占比也在不断增大.因此,核心家庭占据主流地位,这也是老年人是否选择与子女同住存在显著影响的主要因素,像老年人的健康状况、婚姻生活情况、个人职业、受教育的程度、生活经济来源及其性别等这些也会成为影响因素,但影响较小.

5 总结和评价

5.1 结论

(1)在居住方式上越来越多的老年人选择单独居住和两代居居住,很少一部分老年人愿意去养老院养老.

(2)老年人在居住环境上,对卧室、客厅、日光满意度较高,对卫生间、医疗、安全、储藏室满意度较低.而且随着年龄的增强满意度呈下降趋势,着说明年龄越大对居住环境要求越高.

(3)在设计两代居时要分而不离,危机情况老年人既可以得到救护,老年人有可以照顾家庭,同时在两代居设计时要更加注重细节,马桶的高度和安装扶手,房屋的墙壁不要有棱角,地板注意防滑,同时卫生间、阳台、卧室应增加应急按钮.这都是在实际调查中两代居存在的问题,期待以后两代居设计时更加人性化,细致化、合理化、更加为老年人考虑,让他们老有所居,老有所养,老有所乐,让他们度过一个健康、安全、祥和的晚年生活.

5.2 评价

综上所述,随着我国人口老龄化速度的加快,养老问题成为一个社会性难题.城镇老年人的居住方式正在朝着多样化的方向发展,住宅模式的多元化--无论对地方经济建设还是国家可持续发展,都有长远的意义.居住方式多样化能够更好地满足社会不同阶层的住宅需求,在进行住房设计时,设计人员要充分考虑到老年人的生活需求,提高住宅的服务水平;同时,给予子女与老年人更多的居住空间,让他们感受到生活的和谐与美好,从而提升两代人的生活质量.

〔1〕王涛.老年居住体系模式与设计探讨[D].西安建筑科技大学,2003.1.

〔2〕韦璞.老年人居住方式及影响因素分析[J].人口与发展,2009(15):103.

〔3〕陆伟,林文洁.我国城市老年人居住环境现状与问题初探[J].大连理工大学学报,1999,20(4):4.

〔4〕中华人民共和国建设部公告第149号.老年人居住设计标准.

〔5〕张朝蓬,谢吾同“.两代居”住宅设计探讨[J].建筑设计研究,2000(18):57.

〔6〕刘东卫,李景峰.中国住宅设计与技术新趋势[D].中国建筑标准设计研究院,2011.34-38.

C913.6

A

1673-260X(2017)10-0160-04

2017-07-09

蚌埠学院校级人文社科研究项目(BBXYHHWH2015B02)