子宫颈癌盆腔淋巴结转移的病理危险因素及防治意义分析

2017-11-02高宝侠张忠明

高宝侠, 张忠明

(西安交通大学第一附属医院妇产科, 陕西 西安 710061)

子宫颈癌盆腔淋巴结转移的病理危险因素及防治意义分析

高宝侠, 张忠明

(西安交通大学第一附属医院妇产科, 陕西 西安710061)

目的分析子宫颈癌盆腔淋巴结转移的病理危险因素,为其临床防治提供指导。方法收集360例行根治性手术治疗的子宫颈癌患者的临床资料,统计盆腔淋巴结转移例数,分析各临床病理参数与子宫颈癌盆腔淋巴结转移的关系。结果本组360例子宫颈癌患者发生盆腔淋巴结转移68例,转移率为18.89%;子宫颈癌合并盆腔淋巴结转移患者其临床分期为Ⅱ期所占比例、脉管侵犯所占比例、肌层浸润深度≥1/2所占比例、分化程度为1级所占比例均高于未发生盆腔淋巴结转移组(P<0.05);临床分期、脉管侵犯、肌层浸润深度及肿瘤分化程度为子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移的独立危险因素。结论临床分期靠后、肌层浸润深度≥1/2、肿瘤分化程度较低、合并脉管侵犯的子宫颈癌患者其盆腔淋巴结转移风险较高,积极筛查相关危险因素,予以个体化治疗是改善子宫颈癌患者预后的关键。

子宫颈癌; 盆腔淋巴结转移; 病 理; 因 素; 防 治

子宫颈癌为女性生殖道常见肿瘤,位于女性癌症死因的前四位,全球范围内每年约有50万新发子宫颈癌患者,且其发病趋向年轻化,同时我国每年宫颈癌病死率高达11%[1]。且子宫颈癌早期即可发生淋巴结转移,而盆腔淋巴结转移与子宫颈癌患者预后存在密切关联。早期明确子宫颈癌患者是否发生盆腔淋巴结转移对其临床诊疗有重要的指导价值[2]。基于此,为探讨子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移的病理危险因素,我院对收治的360例患者的临床资料进行了回顾性分析,现将结果报道如下:

1 资料与方法

1.1一般资料:回顾性分析2011年3月至2015年2月我院收治的360例子宫颈癌患者的临床资料。纳入标准:均经病理活检确诊为子宫颈癌;均接受宫颈癌根治术+盆腔淋巴结清扫术治疗;临床分期为Ⅰ~Ⅱ期;临床资料完整,有完整的随访结果。排除标准:合并其他妇科肿瘤;合并严重心肝肾肺疾病者;合并严重精神疾病者;合并全身系统及免疫系统疾病者;合并凝血功能障碍者;临床资料不完整者。患者年龄21~76岁,平均(43.5±2.6)岁;病理类型:鳞癌336例,腺癌24例;肿瘤生长情况:内生型65例,外生型295例;肿瘤最大直径(3.84±0.49)cm;宫颈癌国际妇产科协会(FIGO)分期:Ⅰ期115例,Ⅱ期235例;分化程度:3级39例,2级271例,1级50例;合并脉管侵犯51例。

1.2方法:收集所有患者病理资料,包括临床分期、病理类型、肿瘤直径、侵犯肌层深度、是否发生盆腔淋巴结转移、淋巴脉管浸润情况、分化程度、是否发生宫体转移、生长类型等。比较合并盆腔淋巴结转移与未合并淋巴结转移组临床病理参数的差异,总结影响子宫颈癌患者发生盆腔淋巴结转移的危险因素。

1.3统计学分析:数据均录入SPSS20.0统计学软件,计数资料采用%表示,χ2检验,筛选有统计学意义的单因素作多元Logistic回归分析,P<0.05为差异或关联有统计学意义。

2 结 果

表1 子宫颈癌合并盆腔淋巴结转移与未发生淋巴结转移患者病理资料比较n(%)

2.1子宫颈癌盆腔淋巴结转移情况:本组共纳入360例子宫颈癌患者,其中发生盆腔淋巴结转移68例,转移率为18.89%。

2.2子宫颈癌合并盆腔淋巴结转移与未发生淋巴结转移患者病理资料比较:子宫颈癌合并盆腔淋巴结转移患者临床分期为Ⅱ期所占比例、脉管侵犯所占比例、肌层浸润深度≥1/2所占比例、分化程度为1级所占比例均高于未发生盆腔淋巴结转移组,对比差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

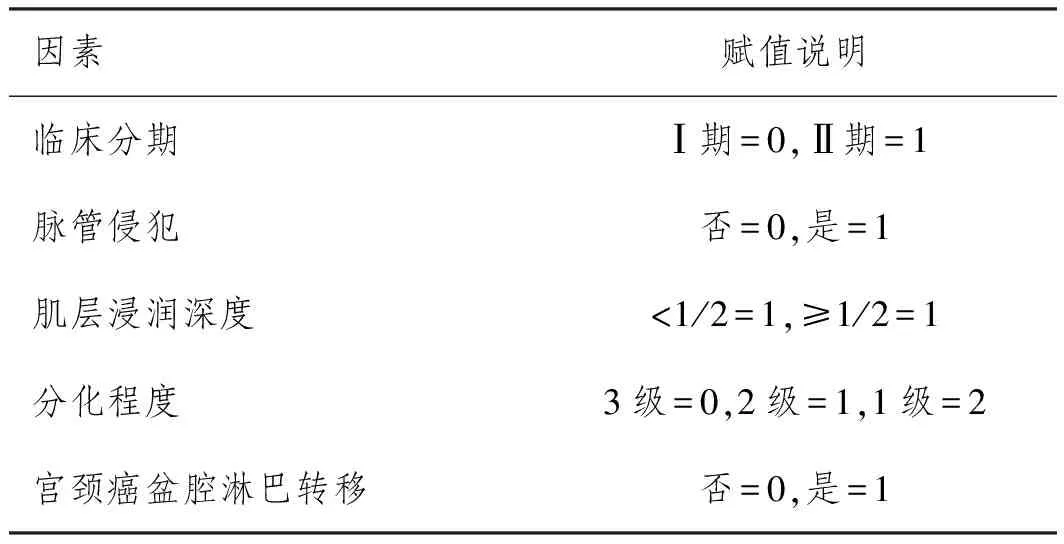

2.3子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移多因素Logistic回归分析:多因素Logistic回归分析发现,影响子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移的病理因素主要有临床分期、脉管侵犯、肌层浸润深度及肿瘤分化程度,其中分化程度相关度最高,其次为肌层浸润深度(P<0.05),见表2、表3。

表2 子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移多因素

3 讨 论

近年来,随宫颈液基细胞学检查的发展及临床诊疗手段的提升,子宫颈癌检出率明显上升[3]。直接蔓延及盆腔淋巴结是宫颈癌主要转移途径,而血行转移则相对少见。且盆腔淋巴结转移系影响子宫颈癌患者预后的关键。近年来,较多研究报道[4,5]均表示,早期子宫颈癌即可发生淋巴结转移。段旭艳[6]统计发现,ⅠB期~ⅡA期子宫颈癌盆腔淋巴结转移率达8%~21%,腹主动脉淋巴结转移率约为8%。本研究纳入360例Ⅰ~Ⅱ期子宫颈癌患者,发现其盆腔淋巴结转移率为18.89%,与上述报道结论相似,表明早期子宫颈癌患者有其较高的盆腔淋巴结转移率。

且肿瘤形态学、分子特点、病理学及生物化学等均与淋巴结转移发生存在密切关联。肿瘤淋巴结转移过程目前被认为系肿瘤细胞生长并分泌细胞因子,诱导淋巴管生成,促进肿瘤细胞游离,并浸润毛细淋巴血管,沿淋巴管流向并定位于淋巴结生长形成转移灶的过程。大部分上皮细胞来源的肿瘤细胞均存在淋巴管,而患者细胞基质压力与肿瘤内部压力存在差异,形成压力差导致液体流动,促使肿瘤细胞输送至淋巴管,导致发生淋巴结转移[7]。宫颈癌淋巴结转移一般经由宫旁淋巴结转移至闭孔、髂内、髂外及髂总淋巴结,经盆腔淋巴结转移至腹主动脉旁,逆行转移至腹股沟,存在逐级转移特点。

岳晓静等[8]发现,临床分期、组织分化程度、深肌层浸润、病理类型、宫旁组织浸润等均为导致子宫颈癌患者发生盆腔淋巴结转移的相关因素。也有研究[9]表示,肿瘤浸润深度、肿瘤生长类型、肿瘤大小均与盆腔淋巴结转移存在关联。李洁明等[10]认为,肿瘤周围脉管浸润状况是淋巴结转移的主要原因。本研究结果显示,临床分期、脉管侵犯、肌层浸润深度及肿瘤分化程度均为影响子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移的独立危险因素,其中肿瘤细胞分化程度与淋巴结转移相关度最高,发生盆腔淋巴结转移的子宫颈癌患者其肿瘤细胞分化程度低,恶性程度高,淋巴结转移率较高。而肌层浸润深度同样为影响子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移的重要危险因素,直接蔓延为宫颈癌关键转移方式,其对宫颈间质、肌层浸润深度产生直接性影响,且目前已将肿瘤间质浸润深度作为肿瘤分期的相关标准[11]。邓凯贤等[12]发现,肿瘤浸润深度是影响宫颈癌预后的关键,且宫颈深肌层浸润患者其生存率明显低于无宫颈深肌层浸润者。本研究同样证实,子宫颈癌伴宫颈深肌层浸润患者其盆腔淋巴结转移风险高于未伴深肌层浸润者。因此,为降低子宫颈癌盆腔淋巴结浸润风险,对宫颈肌层浸润较深的患者应尽早予以放疗或化疗处理,以减少肿瘤复发及转移风险,延长患者的生存质量。

临床分期则为反映宫颈癌疾病严重程度的主要标准,通常临床分期越靠后的患者其肿瘤组织侵犯范围越广,生物学行为越差,早期浸润风险高,淋巴结转移风险越高[13]。本研究发现,临床分期为Ⅱ期的子宫颈癌患者其盆腔淋巴结转移率高于Ⅰ期患者,与余慧敏等[14]报道结论相符。同时合并脉管浸润患者其淋巴结转移率较高,未合并脉管浸润患者其宫颈癌转移率低于5%,因此认为对宫颈癌无淋巴脉管浸润患者不建议实施Ⅲ型子宫切除术,避免过度治疗。同时有观点[15]认为,肿瘤直径与子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移有其相关性,其认为肿瘤直径越大的患者其淋巴结转移风险越大。但本研究尚未发现肿瘤直径与盆腔淋巴结转移的相关性,可能与本组纳入样本数量较少有关,需扩大样本量进行深入观察。

综上,临床分期越靠后、肿瘤细胞分化程度越低、肌层浸润深度越高、存在脉管侵犯的子宫颈癌患者其发生盆腔淋巴结转移风险较高。且发生盆腔淋巴结转移的子宫颈癌患者其预后通常较差,在对患者行手术治疗时,必须充分重视病理高危因素对患者预后的影响,强化术前评估,同时辅以放化疗控制危险因素,并制定针对性、个体化治疗方案,降低子宫颈癌患者盆腔淋巴结转移风险,同时对高度怀疑淋巴结转移的子宫颈癌患者,术中必须强化探查,确保彻底清除转移淋巴结,以改善其预后,延长患者生存时间。

表3 子宫颈癌发生盆腔淋巴结转移多因素Logistic回归分析

[1] 邓欢,李政,李文超,等.314例Ⅰb~Ⅱa期宫颈癌预后及淋巴结转移危险因素研究[J].中国肿瘤临床,2012,39(10):711~714.

[2] 李洋.ⅠA~ⅡB期宫颈癌盆腔淋巴结转移高危因素的临床分析[J].中国妇幼保健,2013,28(22):3584~3586.

[3] 李燕,王銮虹,朱安娜,等.ⅠB1~ⅡB期宫颈癌盆腔淋巴结转移的分布特点及其对预后的影响[J].实用妇产科杂志,2013,29(8):598~602.

[4] 潘秀玉,艾文霞,熊慧华,等.ⅠA~ⅡB期宫颈癌盆腔淋巴结转移高危因素的临床分析[J].华中科技大学学报(医学版),2011,40(6):686~691,696.

[5] 周娜,吴宜林.MACC1、c-Met蛋白在宫颈癌中的表达及与盆腔淋巴结转移的关系研究[J].实用妇产科杂志,2014,30(3):199~203.

[6] 段旭艳.盆腔淋巴结转移与宫颈癌临床病理特征的关系研究[J].标记免疫分析与临床,2016,23(4):425~427.

[7] 林春华,陈明,唐蜜,等.不同类型宫颈癌的临床及病理特点分析[J].实用预防医学,2010,17(12):2456~2458.

[8] 岳晓静,牛子儒,侯彩英,等.宫颈癌盆腔淋巴结转移相关因素的分析[J].科学技术与工程,2013,13(8):2045~2048.

[9] 云星,洪颖.宫颈癌盆腔淋巴结转移相关因素的研究进展[J].江苏医药,2012,38(10):1216~1218.

[10] 李洁明,刘贵,李雪梅,等.ⅠA~ⅡA期宫颈癌患者髂外末端淋巴结转移状况的影响因素研究[J].中国现代医学杂志,2016,26(18):110~114.

[11] 雷磊,王月玲,赵西侠,等.宫颈癌盆腔淋巴结转移相关因素分析[J].现代肿瘤医学,2011,19(4):757~758.

[12] 邓凯贤,李维丽,陈春林,等.ⅠA2~ⅡA2期宫颈癌主韧带浸润情况调查及危险因素分析[J].重庆医学,2016,45(12):1641~1644.

[13] 杨波,刘健,李胜泽,等.Ⅰ、Ⅱ期宫颈癌盆腔淋巴结转移的相关因素研究[J].中华全科医学,2012,10(7):1028~1029,1118.

[14] 余慧敏,易村犍.子宫颈癌ⅠB~ⅡB期盆腔淋巴结转移危险因素分析[J].中国妇幼保健,2011,26(20):3070~3072.

[15] 李秀芳,马媛,林丽红,等.宫颈癌淋巴结转移风险的临床及预后分析[J].现代肿瘤医学,2015,23(10):1424~1427.

A

10.3969/j.issn.1006-6233.2017.10.031

1006-6233(2017)10-1689-04

陕西省卫生厅科研基金项目,(编号:2014JM4038)

张忠明, 谢 琪, 崔绪琴