危机传播的跨文化转向研究

——基于对“帝吧出征Facebook”事件的多元声音分析

2017-10-16史安斌张梓轩

◎ 史安斌 张梓轩

危机传播的跨文化转向研究

——基于对“帝吧出征Facebook”事件的多元声音分析

◎ 史安斌 张梓轩*

随着数字媒体的普及,数字传播使得不同区域、社会、文化群体之间的网络化和参与化程度越来越高。建立于传统媒介时代的“形象修复理论”“情境危机传播理论”等危机传播主流理论,已无法充分解释利益相关者在危机应对中所面对的复杂性,危机传播领域亟待理论和范式的转换。本研究提出了危机传播的跨文化转向,用修辞舞台微观模型对大中华地区发生的案例“帝吧出征Facebook”事件进行多元声音路径的分析,以论证危机传播如何应对数字传播所带来的跨文化性及理论转型需求。

危机传播,跨文化转向,多元声音,帝吧出征Facebook

引 言

在过去的20年中,我们对于现代社会大众传播的看法在很大程度上受到了数字媒体的渗透所带来的影响。数字技术的普及,使得人们可以获取实时的、历时的、共时的新闻、数据、图像和观点,这些信息在不同的文化、语言、地理和思想环境中被分享和流传。危机传播领域也因此趋向于“跨文化”,因为组织机构需要同时应对和管理来自不同地点、不同团体的冲突、挑战和威胁。而当被动的受众或消费者转化为积极的参与者或利益相关者时,危机传播的跨文化性也变得更加明显。通过社会化媒体,危机被连接进了一个全球性的压力团体,从而对危机管理带来影响。简单地说,全球化和媒介化已经成为当今危机传播的驱动力。

2005年的“丹麦卡通事件”是经典案例之一,这一危机事件在全球的传媒学界和业界引起了无数的关注与讨论。2005年9月30日,丹麦销量最大的日报《日德兰邮报》刊出了一组讽刺伊斯兰教先知穆罕默德的漫画,这12张漫画后来经过互联网得到了进一步的传播,也引起了全球范围的巨大震动——阿拉伯世界开始了席卷性的抗议活动,一系列外交僵局和贸易抵制也就此产生。他们的低效沟通使得该事件逐渐升级为区域的甚至是全球层面的危机(Lindholm & Olsson,2011)。不同学者从多个角度分析了这一重要事件,普遍认为这些狭隘的漫画使得丹麦甚至是欧盟,陷入了“二战”以来最严重的危机之一(Eide Kunelius & Phillips,2008;Frandsen & Johansen,2012)。

数字传播使得不同国家、社会、文化群体之间的网络化和参与化程度越来越高。从传统的单一文化的(即以欧美为中心的)危机传播到今天跨文化的危机传播,这一语境的改变使得研究者在危机传播领域进行理论和范式的转换具有紧迫性和必要性。基于传统媒介传播规律建立的“形象修复理论”(IRT)和“情境危机传播理论”(SCCT)这样的主流理论,无法充分解释诸如政府和企业这样的利益相关者在危机应对和声誉管理时所面对的复杂性,已无法跟上数字传播持续变化的步伐。

继过去的“管理转向”“修辞转向”之后,本研究论证了危机传播的跨文化转向,以应对数字媒体所带来的更加全球化、更具受众参与性和多平台性的生态现状。

一、文献综述

在危机传播领域,形象修复理论和情境危机传播理论是最经常被引用的理论框架,同样也是使用最为广泛的实用指南。在形象修复理论层面,威廉·贝诺特(William Benoit)确定了五种可以被用来修复组织形象的危机传播策略(Benoit,1995)。在情境危机传播理论层面,W.提莫西·库姆斯(W.Timothy Coombs)针对不同类型的危机提供了更精确的模型,模型中的策略可以单独使用,也可相互结合使用以应对不同的危机情况(Coombs,1999)。

作为危机传播研究的中流砥柱,形象修复理论和情境危机传播理论可被视作以欧洲—美国为中心的理论,这两个理论的发展基于这样一种观念,即危机由单一原因造成,限于一个组织并有着明确的开始和结束(Seeger,Sellnow & Ulmer,2003)。除了上述的局限性,这两个理论都围绕着某一个特定的社会和文化语境而建立,并将互联网产生前的印刷和电子媒介生态作为立论核心。诚然,我们能够从这两个理论中寻找到一些内在的“文化血脉”,例如,贝诺特在与“面子”有关的文化核心概念基础上设想了他的形象修复理论,他认为“当脸面受到了威胁,脸面工作就成为必需”(Benoit,1995)。

随着跨国公司(TNC)和多边组织的发展,能够影响多个地区和不同社会/种族/国家的全球危机在经济和文化全球化的时代成为一种“新常态”。正是在这一基础上,情境危机传播理论的创始人W.提莫西·库姆斯在描绘危机传播研究的未来发展方向时指出,文化可以被作为诠释越来越多的全球危机和随之而来的国际危机传播的重要变量(Coombs & Holladay,2012)。

也因此,来自非西方世界如大中华区的学者提出了危机传播研究的“跨文化转向”。贝蒂·卡曼·李(Betty Karman Lee)据此开展了对于香港地区的个案研究(Lee,2004),黄懿慧(Yi-Hui Huang)开展了对台湾地区的研究(Huang,2006),以探讨文化如何改变了利益相关者对危机应对策略的反应。其他的文化取向的考量还包括:不同文化中的利益相关者如何应对相同的危机?利益相关者的文化认同特征如何影响了他们在危机管理不同阶段的期待?等等。传统的单向度的、过于简单的对于“文化”和“文化因素”的概念化不能完全解释我们所身处的“风险社会”多层次的、相互交织的结构(Beck,1996)。相反,为了重新定义我们对危机传播的理解,一个“世界性视角”便成为必需(Beck,2006)。

移动数字媒体的普及,巩固了跨文化语境下日常生活的例行程序,在这样一种生活中,“一些人想方设法超越其自身的文化,以探索、研究和进入国外的文化”(Grunitzsky,2004)。媒介历史学家马歇尔·T.波(Marshall T.Poe)曾巧妙地说,我们现在正进入一个超越文化边界的时代(Poe,2011)。经由媒介而产生的跨文化性,使得我们的日常生活不再仅仅与单一国家文化紧密相连,而是一种混合的话语结构,该结构将不同历史、国家的文化与新的、被创造出的文化相结合(Hepp,2015)。跨文化(transcultural)传播认为,所有的文化天生就是具有混合性的。跨文化传播旨在从社会,而不是个人层面,去了解不同程度的杂合的深度、范围和方向。有效的跨文化危机传播会促进更多的理解与认同,然而,低效的跨文化危机传播并不能如此,反而会加剧国家、社会和文化群体之间的紧张关系。

本研究将具有跨文化性的危机传播定义如下:它由“非常态”事件或状态的传播过程中复杂的、动态的配置组成,组织(如政府或商业机构)和其中一个或多个来自全球范围内的利益相关者将其视作危机,在该过程中,来自不同国家、社会和文化集体的混合行动者、语境和对话都在通过数字媒体平台争取话语权。

弗兰德森与约翰逊提出的“修辞舞台微观模型”(rhetorical arena micro-model),为理解危机传播的跨文化转向提供了进行个案分析的理论工具,对于修辞舞台的分析使我们能够看清传播过程中的不同角色与声音。以往的理论框架中涉及文化因素的部分主要集中在“文本”层面,而修辞舞台微观模型中直接考量文化背景这一变量的“语境”维度,为研究危机传播开拓了更为广阔的文化视角。

该理论模型显示,危机一旦发生,修辞舞台就产生了(但可能在危机正式显现之前就已经发生)。用“多元声音路径”(multi-vocal approach)可以看到多个传播者以及多个接收者(不同于以往单一的官方与受众一对一互动)的多方互动,其基本形态为:①组织(如发布会的承担者);②媒体(作为把关人);③受众(将信息变为谈话内容)。多个组织、媒体与受众(还可以有政府、活动方、专家、市民等)就构筑了危机传播的复杂性。该路径可以研究出修辞舞台上信息发出者及接收者在危机传播中的每一个交流活动所具有的特征,其四个分析维度具体为:

语境:语境包括内部心理语境和外部社会语境。内部心理语境指认知方式,即人们如何解释(解码)听到的危机,如何看待其发生的原因与结果。外部社会语境包括社会文化背景(一国的文化、政治、经济、社会、法律条件)、组织背景(公私、规模、结构、文化)、事发情境(时间、地点、如何、何人)等。

媒介:媒介是指传播者运用书面还是口头方式、运用何种技术辅助手段(印刷媒介、电子媒介、网络媒介等)。不同媒介类型拥有不同的特征,如报纸与网络的可信度对受众而言是不同的。

类型:在内容、结构、修辞手法上相近,有着相同传播目的的一类文本,是不同群体进行信息传播的体裁。

文本:文本是由发出者通过对语言、声音、视觉信号和修辞策略的选择和应用而形成的结果,使用者在文本中可以用不同的语言符号或非语言符号表达相同的内涵,也可以选择新的表述方式或者已有的表述方式(Frandsen & Johansen,2012)。

“帝吧出征Facebook”事件已出现在学术领域的多篇研究中,李红梅以“帝吧出征”为例,分析网络民族主义的表现,认为“帝吧出征”不仅仅是一种网络民族主义的宣泄,更是一种在消费文化和全球地缘政治大环境下有关身份政治的表演(李红梅,2016);王喆研究发现,与以往“敌意、霸权和父权”的网络攻击不同,当下的网络民族主义易于与网络亚文化结合起来,以情感化游戏的实践方式落实在“帝吧出征”之中(王喆,2016)。这些研究大都从网络文化与民族主义的理论视角切入,以“帝吧出征Facebook”为观察案例,为中国大陆的网络民族主义现象提供了新的理论解释和丰富的案例注解。与之不同的是,本研究选择将“帝吧出征Facebook”的一系列事件作为观察对象,旨在分析危机传播跨文化转向的理论内涵和实际意义,于网络文化与民族主义的理论视角之外,开创基于危机传播理论的新的切入点。而已有的对该案例的研究中,周逵、苗伟山指出“进入Web2.0时代后,图像文本不仅仅是网络民族主义的‘唤起机制’,多视像文本的生产和叙事在民族主义身份认同动态过程中,形成了‘图像竞争的民族主义’(image-contesting nationalism)的新模式,凸显了多元主体对象征性符号资源的竞争性表达”(周逵、苗伟山,2016)。郭小安、杨绍婷提出“分属于不同的数字米姆亚文化背景阻碍了双方的深度交流和政治沟通……网络米姆具有较强的传播力和感染力,为网络民族主义运动提供一种新的动员模式,是视觉传播时代青年群体集体行动的新逻辑”(郭小安、杨绍婷,2016)。这类研究发现,为本研究中以多元声音路径的架构对此次事件从媒体类型与文本两个维度做出的分析,提供了逻辑上的印证。

二、案例与研究设计

(一)案例描述

本研究所选择的“帝吧出征Facebook”事件,其具体过程如下。

1.危机缘起:明星被举报支持“台独”

周子瑜是韩国JYP娱乐有限公司(以下简称“JYP”)旗下女子组合Twice的成员之一,中国台湾歌手、演员、主持人黄安发微博“举报”其为“台独”人士,此事被台湾地区的媒体广泛报道后,黄安再度发微博举报其为“台独”并号召大陆网民抵制Twice参加安徽卫视2016年的春晚演出。

由于周子瑜在中国大陆产生了负面影响,安徽卫视欲撤销Twice的演出活动,互联网上出现的聊天记录截图显示,JYP对安徽卫视称“子瑜身份特殊,我们承受着两方面的压力……作为一个韩国公司,无法在中国大陆和台湾之间做选择”。这幅截图虽无法从多方信源考证其真实性,但其已然公开流传,并引发网民的激烈反应。2016年1月13日及14日,JYP两度称“周子瑜支持‘台独’”为“不实传闻”。大陆网民在互联网上发起抵制JYP的言论,以表情包作为重要的表达方式之一。

2.危机演化:当娱乐明星遇到台湾“大选”

1月15日,JYP安排周子瑜发布道歉视频,视频中,周子瑜以读稿的方式出镜。1月16日,《自由时报》发表题为《台网友检举子瑜道歉影片 控诉JYP虐待儿童》的文章,引发台湾地区的网民对逼迫周子瑜道歉之事的不满,并对大陆网民进行辱骂攻击;大陆明星林更新则在其Facebook账号上发文称“道歉来得太快,稿子都没背好”,该举引发大批台湾地区网民在林更新Facebook评论区发表攻击言论,大陆网民进行反击。双方以表情包作为交战的主要表达方式。

1月16日晚间,台湾地区领导人选举开票,民进党候选人蔡英文、陈建仁获胜。共青团中央官方微博账号发表微博,在大陆青年网民中设置了期望台湾回归的议程。

1月18日,三立新闻发表题为《罗志祥“我是中国人”疑遭剪接造假?完整影片还原真相》的文章,引发“台独”网民对说出“我是中国人”之语的罗志祥的强烈不满,大陆网民再次以表情包方式对“台独”网民展开回应。

3.危机升级:大陆网民发起大规模进攻

大陆网民在上述各轮表情包大战中认为“台独”群体力量强大、台湾地区民众对大陆的了解十分欠缺,因此自发组织起来对“台独”群体进行大规模言论进攻。李毅吧拥有2,253万粉丝,是百度贴吧中粉丝数量最多的贴吧,又称“帝吧”。2016年1月20日晚7点,大批网民以“帝吧出征”的名号,同时登陆Facebook,相继在支持“台独”的重要媒体三立新闻、《苹果日报》的账号以及蔡英文的账号下留言,以宣示中华人民共和国对台湾地区的主权、打击“台独”支持者的气势、传播中国大陆信息为目的。这种行为模式被大陆网民称为“刷屏”“爆吧”。所谓刷屏、爆吧是指不停地发布可能并无实质内容的帖子,把可以正常浏览的帖子刷新到后几页去。

上述账号单篇文章下的评论数量在几个小时内达到数万条。这些被进攻的账号因不堪其扰关闭留言板及评论功能,并随后清空该时间段前后发布的所有文章。21日,百度其他贴吧的网民以及豆瓣、微博、天涯等大陆知名社区的网友继续自发组织起来,“远征Facebook参与‘战斗’”。此次留言行动持续多天。

在周子瑜事件及“帝吧出征”的一系列事件中,共青团中央官方微博账号多次发表相关微博,每次均得到大陆网民的积极响应,其在1月24日称“帝吧出征已告一段落”。

该事件也引起中国大陆、台湾地区的媒体、评论者、研究者、普通网民的广泛关注,并引发其他国家媒体的报道。

(二)研究设计

与上述事件有关的材料与数据将按照修辞舞台微观模型理论,用多元声音路径,从语境、媒介、类型和文本四个维度进行解释和分析。本研究旨在回答以下三个问题:

研究问题1:在数字媒体时代,数字媒体是如何促成混合文化语境和文本的产生,从而使得危机传播更加具有跨文化性的?

研究问题2:数字媒体为跨文化转向下危机传播的管理,提供了哪些条件和便利性,又制造了怎样的障碍和复杂性?

研究问题3:应如何对经典的形象修复理论和情境危机传播理论进行升级,以使危机传播研究适应数字媒体所带来的越来越多的跨文化性?

三、研究发现与讨论

通过上述案例描述可以发现,因周子瑜被举报引发的危机,本身即发生在大陆与台湾两个不同的区域,同时又涉及了韩国、美国等国家的娱乐公司、社交平台。借由数字媒体与社交媒体的传播,原始危机发生了演化,在一个开放、流动的多元文化空间中迅速传播。依据弗兰德森(Frandsen)和约翰逊(Johansen)提出的多元声音路径的方法,本研究对上述案例做出了详细分析。

(一)媒介层面:社交媒体扮演重要角色

基于数字传播技术的社交媒体,为每一个个体或组织提供了发出自己声音的渠道。“帝吧出征”事件最初的引发点即微博这一社交媒体上艺人在自己账号上的“举报”,该行为成功地为台湾地区的大众媒体设置了议程。而台湾地区的大众媒体一系列夸大、渲染报道则又通过社交媒体的传播,在大陆网民中成功设置了议程,激起大陆网民的抵触情绪。与此同时,涉及“一中一台”表述的聊天记录截图在社交媒体上的传播,使周子瑜及JYP深陷于危机之中。

而当危机出现之后,各种言论的发酵与应对,已抛开传统意义上组织通过大众媒体把关或设置议程的模式,而是当事各方在社交媒体上直接开展传播活动。在传播载体上,包括文字、图片、视频等在内的各种类型依托于数字技术极强的兼容性,得以在社交媒体上便捷传播;在传播渠道上,社交媒体所提供的自媒体形式以及其依托国际互联网对空间边界的消解,为当事各方展开直接的交锋提供条件。

与此同时,在民间交流的层面,同样基于数字媒体对各种类型介质的兼容性和社交媒体对空间边界的消解,此次传播中台湾地区网民与大陆网民依托社交媒体平台展开的即时聊天,为两岸民间交流增添了新的切入口。

(二)类型层面:流行文化成为沟通载体

作为在内容、结构、修辞手法上相近、有着相同传播目的的一类文本,多元声音路径中的“类型”是各传播者进行沟通的体裁。此次一系列危机中,文字与图片是相关各方传播信息时最主要的类型,其中特色最为鲜明的类型即为表情包。

表情包是伴随着网民对社交媒体的活跃使用而形成的一种流行文化。使用者以时下流行的明星、语录、动漫或影视截图等为图片素材,配上文字,来表达特定的信息、情感。这类图片中的主体表情夸张,以搞笑风格为主,同一个角色也经常以米姆(meme)的方式被重组,实现对不同主题的表达。使用者大量积累和使用这些表情图片,因此这类图片被称为表情包。

由于大陆与台湾地区存在一定的文化语境差异,一些针对台湾地区网民传播的类型并不能起到良好的传播效果,例如,大陆网民以简体字发布与台湾地区有关的诗歌及历史描述,以繁体字作为通用文字的台湾网民表示不能顺畅看懂。表情作为一种具象的符号,相对于语言文字这一抽象的符号,其解码效率较高,同时,传播者选择大中华地区网民都比较熟悉的人物作为画面主角,这在跨文化交流中亦可降低文化折扣。

作为被进攻方的三立新闻,事发之初以文字作为回应类型,随着大陆网民不断发布表情包,三立新闻遂使用大陆网民表情包中的图片配以文字做出回应,蔡英文也以表情图的方式做出罕见回应。至此,核心当事方均被纳入表情包这一互联网流行文化类型中实现交流。

(三)文本层面:意义的被拒绝与被接受

在多元声音路径中,“文本”作为发布者通过对语言、声音、视觉信号和修辞策略的选择和应用所形成的最终结果,对其分析针对的是外延之下的内涵,符号背后的意义,而意义的传受正是危机管理效果的关键。

1.意义在大陆、台湾网民之间有限传播

大陆网民在三立新闻、《苹果日报》等账号下的大规模留言中,社会主义核心价值观、“八荣八耻”、《歌唱祖国》歌词是大量反复出现的文本。这些有着鲜明大陆政治意识形态的文本,事实上并不能产生实际的说服对方改变态度的效果,用参与者自己的话说,用其刷屏就是表达一种“风光”“气势”。同时一些旨在对“台独”进行“教育”的文本中存在一些只有熟悉大陆语境的人才可以理解其意义的图片或文字,例如“城管执法证”的图片、“送知识下乡”的文字等,对于这些大陆当代历史中特有的概念,对方并不存在可以对其所指涉的意义做出普遍理解、准确理解的空间。

在多次表情包大战中,“气势”正是被台湾地区网民普遍感知到的“意义”,他们用“蝗虫”形容众多的大陆网民。受到攻击的账号因大陆网民的大规模气势而关闭留言与评论功能,即关上了交流的大门。台湾地区网民在参与人数及发文数量上相对而言比较有限,他们以向站方举报大陆网民刷屏行为的方式,令许多大陆网民的小号被冻结。而一些激进的网民更是发布南京大屠杀的图片,配以号召人们屠杀大陆人的言论,不惜用民族伤痛表达对大陆网民的回击。

在这一系列大战中,为数不多的真正增进理解的交流,是由大陆网民发布的美食图片、美景图片以及有趣的表情图片实现的。一些对政治本就不感兴趣或没有成见的台湾地区网民,会询问大陆网民这些有趣的表情包是什么意思,并从大陆的旅游、大陆发行至台湾地区的古装剧,甚至台湾岛上的雾霾中找寻到共同话题,产生友好对话。

2.意义在共青团中央官方微博与大陆网民之间有效传播

共青团中央的官方微博作为“帝吧出征”事件中代表中国大陆官方的声音,其在大陆网民中的议程设置十分有效,并成功影响了大陆网民的态度。这种有效来自于其在媒介层面选择微博这一大陆青年人普遍使用的社交媒体,在类型层面选择表情包准确传达承担引导职能的信息,而在文本层面选择中国网民高度认可的话语框架。

共青团中央官方微博在这一系列事件中共发布10条微博,这些微博的转发、评论以及点赞量,在同时段内微博平台所有账号的传播效果中处于较高水平。研究者选择了共青团中央官方微博在事件发展的三个关键时刻所发表的三条微博进行分析,一是“选举”结束后,共青团中央官方微博发表了一条介绍当归的博文(以下简称“微博a”),该博文的配图是将一片当归设计为台湾岛的形状,以此设置期待统一的议程;在“帝吧出征”之前几分钟,该微博又贴出毛泽东的诗歌《长征》(以下简称“微博b”),试图为出征的网民鼓舞士气;在“帝吧出征”几天之后,该官微引用了一部主旋律动画片中的台词“每一只兔子都有一个大国梦……亲,让我们一起努力,一起建设种花家”(以下简称“微博c”),引导网民将爱国热情转化为建设国家的行动。

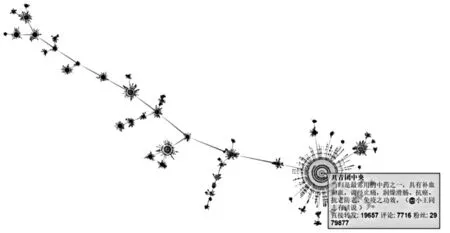

研究者使用北京大学提供的第三方工具Pku.Vis(Ren,Xin,Wang,Li & Yuan,2014),研究出这三条微博的传播结构图(抓取时间为2016年5月24日),发现一方面其在大陆网民中实现了广泛的覆盖,另一方面这三条微博有着具有活力的传播层级,在六级以上的百分比较同类微博更高,在这一热点事件中保持这样的转发量与传播层级说明其具有较强的影响力和穿透力。详见表1、图1、图2、图3。

表1 a、b、c三条微博的整体传播效果

图1 微博a传播结构图

图2 微博b传播结构图

图3 微博c传播结构图

图4 微博a评论态度分析

研究者又使用PYTHON分别抓取这三条微博下的全部评论(抓取时间为2016年5月24日),以随机抽样的方式各选择200条,用内容分析法对评论中所体现的网民态度进行了分析,发现这些议题下网民的态度普遍较为友善与积极,以赞同者居多,意义在共青团中央官方微博与大陆网民之间实现了有效的传播。具体如图4、图5、图6所示。

图5 微博b评论态度分析

图6 微博c评论态度分析

研究者又进一步用文本分析的方式研究这些博文,共青团中央官方微博在“当归”中所表达的民族主义话语、在诗歌《长征》中所表达的战争话语,在“兄弟不分家”“一起建设种花家”等文字中所表达的家国同构话语,都是被大陆网民这一文化群体高度认可的话语。

但在这样一系列事实上亟待大中华地区不同文化群体间增进交流的危机事件中,具体分析共青团中央官方微博在文本中所采用的话语框架可以发现,一方面,共青团中央官方微博引导大陆网民与台湾网民称“兄弟”,并指出兄弟之间“不分家”,是试图引导大陆网民将与台湾网民的交流放在一家人、自己人等内群体的框架下进行,而“长征”“出征”“远征”等又是有着明确的敌我二元对立的战争话语体系。战争讲究成败,而交流在乎消融误解,实现共赢。如果延续这样一种话语逻辑,或许会强化政治隔阂。另一方面,共青团中央官方微博所选择的上述高度符合大陆网民文化认同的话语框架,强化了本群体的内部传播,而对于具有跨文化性的危机传播,或许对双方的历史、文化、认同感的来源做出主动了解与理解,进行更具有跨文化性的话语互动,才更易达成真正有效的沟通。

(四)语境层面:历史与差异未被充分了解

如文献综述中所述,内部心理语境是人们如何解释听到的危机,如何认识其发生的原因与结果,而外部社会语境包括了社会文化背景、组织背景、事发情境等多重语境。研究发现,内外整体语境成为影响文本层面意义传受的结构性因素。

1.大陆、台湾网民:对对方语境的无意忽略

此次危机的核心议题为“台独”,“台独”及其所涉及的大陆与台湾的关系,具有复杂的所指,而危机的事发情境,又因台湾地区领导人选举投票而更加复杂。

从当事组织的背景及事发语境来看,此事发生于台湾地区领导人选举投票前期,台湾地区的民进党与国民党之争,使得支持不同党派的媒体都在放大此事,借此表达各自的政治立场。偏于国民党一方的媒体支持“周子瑜举旗”一事以表示对“中华民国”的支持,偏于民进党一方的媒体则将周子瑜塑造为“台独女神”以吸引年轻群体,后者制造的舆论声势更为庞大。在这样的语境下,台湾网民通过大众媒体所传达的信息做出判断,讽刺大陆网民“仅仅因为一个16岁少女举旗就被激怒”,是一群“强国人”、有一颗“玻璃心”,言语攻击由此爆发。

从更广阔而深厚的社会文化背景来看,如评论者李安秋所言,参加“帝吧出征”的大陆网民,“不会先去看了‘九二共识’,再去反‘台独’,也不会去了解完20世纪台湾的整个历史脉络才去跟对岸交流,他们又不需要在国台办工作,他们都是普通人……两岸的90后、00后在成长过程中由于教育的原因,对对岸的历史认知其实处于割裂的状态,如果不多去看书,多去实地了解,他们很难去尊重对方的那种文化认同感,因此更多的时候,他们会陷入一种狭隘的民族主义当中”(李安秋,2016)。而在这一场场表情包大战中为数不多的友好交流,正是由于双方对美食、美景、环境等去政治化的语境有着共同的体认而实现。全球化、城市化进程中出现的图景、消费文化框架下的话语,为两岸网民进行文本层面的意义交流提供了有限而难得的语境上的重叠空间。

2.韩国公司:对跨文化语境的认知不足

按照传统单一文化语境下的危机处理方式采取措施的韩国公司JYP,未能重视跨文化的语境,使得危机管理失效,危机层层演化。

首先,在面对危机进行否认、道歉等处理方式中,JYP只是简单否认周子瑜是“台独”人士的传闻。台湾与大陆存在复杂的有差异的社会文化语境,而周子瑜被建构为“台独”人士又有着政治形势下的具体事发语境,JYP没有详细地理解和交代这些因素与过程,而是直接进行简单的“否认”处理,这种处理方式在大陆网民面前不仅无效,而且致使危机升级。

其次,JYP发表的不同语言版本的声明,并未针对不同地区受众进行专门的说明,而是使用了几乎完全一致的内容,尽管有利于统一口径,但是却忽略了不同地区民众对这一复杂问题的认知框架、固有立场、理解程度等均有所不同,传播效果较差。

再次,JYP为挽回大陆市场,安排周子瑜道歉,“台独”媒体及民众、大陆公众人物及网民在各自的心理认知语境下,都对此举表示不满,并最终使原本JYP危机事件中的利益相关方——“台独”媒体/网民与大陆网民,演变为产生核心冲突的当事双方。

结 论

在数字媒体时代,我们认为,危机普遍具有经由媒介而产生的跨文化性。“跨文化的转向”,继曾经居于主导地位的“管理/修辞转向”之后,在数字媒体时代开辟了危机传播研究的新途径。也正因如此,对于危机传播的跨文化性的理解和应对,对于所有的政府领导和机构管理者们都是一门必修课。

对于问题1,本研究认为,由于数字媒体的存在,信息的传播对于不同文化区域具有广泛而迅速的兼容性。借由数字媒体与社交媒体的传播,原始危机在一个开放、流动的多元文化空间中迅速发酵,危机主体和利益相关者的角色也发生着一系列转移,其复杂程度远远超过以往单一文化语境下的危机传播。

对于问题2,本研究认为,相对于以国内和区域性受众为主要受众群体和发行目标的传统媒体,基于数字技术的社交媒体平台已经变成一种新型的内容和议程设置的竞争场所。同时,基于数字媒体所产生的表情包等新类型,成为不同文化群体间利益相关者和围观者所使用的共同类型。这为危机传播中各方实现跨文化语境下的沟通创造了条件。但是,不同文化群体间在文本层面的意义传受效果较为有限。而文本层面存在的隔阂,又由不同文化在语境层面的结构性因素导致,真正有效的危机管理因此变得更加复杂。

对于问题3,本研究认为,由于语境成为影响文本意义理解的重要因素,传统的修辞理论及情境危机传播理论必须更加重视“语境”维度,对危机管理策略重新做出系统的、具有文化因素的修正。危机管理者按照单一文化语境制定的应对策略,应用到具有相异文化语境的利益相关者及围观者时,不仅不会化解危机,反而极有可能激化矛盾,成为新一轮危机的发酵地。有效的跨文化语境管理会创造更多的理解空间,而低效的跨文化语境管理会使不同社会文化群体之间的关系更加紧张。

对于所借助的理论框架,本研究在对这一个案进行详细剖析的基础上,对多元声音路径中四个维度的关系,有了进一步的发现。我们发现,多元声音路径中的四个维度,不是相对独立的存在,而是彼此之间有着深层的关联,具体表现为:数字媒体一方面更为便捷地将危机置于广阔而复杂的跨文化语境下,另一方面为不同文化群体之间的交流提供了跨越空间阻隔的平台以及可以实现对话的媒体与类型;在跨文化的转向下,危机的真正化解,首先需要当事方对不同群体的语境做出体认与理解,寻找各文化主体间可能的共识,只有在各方的文化交集内,不同利益相关者及围观者在文本中试图传达的意义才有可能得到真正有效的理解。

而如何在语境层面使分属于不同社会文化群体的利益相关者,在有限的共识基础上扩大共识,为危机管理中文本意义的传受创造更大空间,减少危机发生或延展的可能;同时,如何在互联网、全球化、流行文化等文化同质化力量的作用下,使不同群体既具有对话空间,又满足因自身文化身份而产生的差异性诉求,是更加富有挑战的研究方向。

郭小安,杨绍婷.网络民族主义运动中的米姆式传播与共意动员[J].国际新闻界,2016(11):54-74.

李安秋.帝吧出征:粉红深绿们打成一片了吗? [N/OL].(2016-01-29)http:∥www.anyv.net/index.php/article-156253.

李红梅.如何理解中国的民族主义?帝吧出征事件分析[J].国际新闻界,2016(11):91-113.

王喆.“今晚我们都是帝吧人”:作为情感化游戏的网络民族主义[J].国际新闻界,2016(11):75-90.

周逵、苗伟山.竞争性的图像行动主义:中国网络民族主义的一种视觉传播视角[J].国际新闻界,2016(11):129-143.

BECK,U.Risk society:towards a new modernity[M].London:Sage,1996.

BECK,U.Cosmopolitan vision[M].Cambridge:Polity Press,2006.

BENOIT,W.L.Accounts,excuses,and apologies:a theory of image restoration strategies[M].Albany,NY:State University of New York Press,1995.

COOMBS,W.T.Ongoing crisis communication:planning,managing and responding[M].Thousand Oaks,CA:Sage,1999.

COOMBS,W.T.& HOLLADAY S.J.Handbook of crisis communication[M].Malden,MA∶Wiley-Blackwell,2012.

EIDE,E.,KUNELIUS,R.& PHILLIPS,A.Transnational media event:the Mohammed cartoons and the imagined clash of civilizations.Nordicom,Göteborg,2008.

FRANDSEN,F.& JOHANSEN,W.Crisis communication,complexity,and the Cartoon Affair:a case study.[M]∥COOMBS,W.T.& HOLLADAY S.J.Handbook of crisis communication.Malden,MA:Wiley-Blackwell,2012:425-448.

GRUNITZSKY,C.Transculturalism:how the world is coming together[M].New York:TRUE Agency,2004.

HEPP A.Transcultural communication[M].MA:Wiley-Blackwell,2015.

HUANG,Y.H.Crisis situations,communication strategies,and media coverage:a multicase study revisiting the communication response model[J].Communication research,2006(33):180-205.

LEE,B.K.Audience-oriented approach to crisis communication:a study of Hong Kong consumer’s evaluation of an organizational crisis[J].Communication research,2004(31):600-618.

LINDHOLM,K.& OLSSON,E.Crisis communication as a multi-level game:the Mohammed cartoon from a crisis diplomacy perspective[J].International journal of press/politics,2011(2):254-271.

POE,M.T.A history of communications:media and society from the evolution of speech to the Internet[M].Cambridge:Cambridge UP,2010.

REN,D.H.,XIN Z.,WANG,Z.H.,LI,J.& YUAN,X.R.Weibo events:a crowd sourcing Weibo visual analytic system[M]∥Pacific visualization symposium(PacificVis)Notes,IEEE,2014:330-334.

SEEGER M.W.,SELLHOW,T.L.,& ULMER,R.R.Communication and organizational crisis[M].Westport,CT:Praeger,2003.

STRAUSS,A.A social world perspective[J].Studies in symbolic interactionism,1978(1):119-128.

ResearchonCrisisCommunication’sTransculturalTurn—A Multi-vocal Analysis Based on the Event of “D8 Expedition”

Shi Anbin & Zhang Zixuan

With the prevalence of digital media,digital communication has brought about the increasing accessibility of networking and participation across different regional,social,and cultural communities.Mainstream theories such as“image repair theory”(IRT) and“situational crisis communication theory”(SCCT),which grounded on the era of traditional media,cannot fully account for the intricacies and complexities of crisis response for stakeholders.The present study proposes a transcultural turn of crisis communication,it uses rhetorical arena micro-model to conduct a multi-vocal approach so as to analyze the case of“D8 Expedition”on Facebook,with the purpose of explaining how crisis communication can face transculturality and the need of theoretical transformation which both were brought by digital communication.

crisis communication,transcultural turn,multi-vocal approach,“D8 Expedition”

* 史安斌,清华大学新闻与传播学院教授,博士生导师,教育部青年长江学者,主要研究方向:全球传播、跨文化传播、危机传播、政治传播。 张梓轩,北京交通大学语言与传播学院副教授,主要研究方向:媒介融合、影视传播、跨文化传播等。