以何为“新”?“新媒体”话语中的权力陷阱与研究者的理论自省

——潘忠党教授访谈录

2017-10-16潘忠党刘于思

◎ 潘忠党 刘于思

学术访谈

以何为“新”?“新媒体”话语中的权力陷阱与研究者的理论自省

——潘忠党教授访谈录

◎ 潘忠党 刘于思*

传播学界在研究对象上追逐热点的趋势由来已久。与“新媒体”这一概念建立关联,已成为一段时间以来国内外传播学科当中炙手可热的学术产出模式之一。然而,带有“新媒体”字样的成果在数量上的单纯增长,并不必然意味着该领域知识总量和理论贡献的直接上升。回溯传播技术的发展历程,几乎每一次关乎媒介形态与功能的重大变化,都伴随着各方声音对媒体“新”与“旧”的重新表达与话语争夺。任何以“新”作为标签的学术生产潮流,都可能包含着权力结构自我复制和再生产的内在话语逻辑,而这也意味着学者应当建立足够的理论自觉与自省,通过必要的自我约束,避免在多种权力的共同运作下继续制造虚假繁荣。本文希望通过对“新媒体”概念本体论与认识论层面上的反思,探寻新媒体研究的话语形构过程及其逻辑起点,并在此基础上,探讨在这一领域如何提出“真问题”。

新媒体,中介,媒介可供性,权力,驯化

题 记

传播学界在研究对象上追逐热点的趋势由来已久。与“新媒体”这一概念建立关联,已成为一段时间以来国内外传播学科当中最为炙手可热的学术产出模式之一。然而,带有“新媒体”字样的成果在数量上的单纯增长,并不必然意味着该领域知识总量和理论贡献的直接上升:任何以“新”作为标签的学术生产潮流,都可能包含着权力结构自我复制和再生产的内在话语逻辑,而这也意味着学者应当建立足够的理论自觉与自省,通过必要的自我约束,避免在多种权力的共同运作下继续制造虚假繁荣。

回溯传播技术的发展历程,几乎每一次关乎媒介形态与功能的重大变化,都伴随着各方声音对媒体“新”与“旧”的重新表达与话语争夺。在当前媒介平台与应用层出不穷的社会情境下,对“新媒体”作出界定是否仍有必要和可能?学术成果当中的“新媒体”又是由谁主导、因何界定的?接受这样的界定,对传播研究的学术自主有何后果?针对上述一系列问题,我们访谈了潘忠党教授,希望通过对“新媒体”概念本体论与认识论层面上的反思,探寻新媒体研究的话语形构过程及其逻辑起点,并在此基础上,探讨在这一领域如何提出“真问题”。

一、谁的“新媒体”?认知谬误与历史断裂

刘于思(以下简称“刘”):很多以“新媒体”为研究方向的学者会在研究对象和研究取向上经历不断的反复与调整,甚至对何为“新媒体”产生自我怀疑。您认为造成这些困惑的根源可能有哪些?对于不同代际的学者而言,仅凭自己的生命体验来界定“新媒体”和提出研究问题会带来哪些后果?

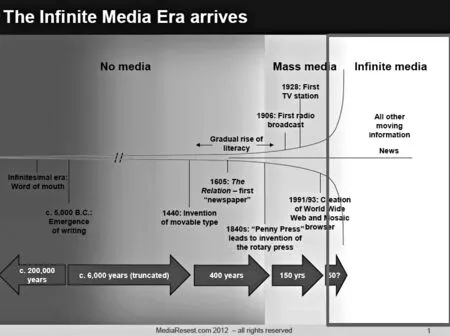

潘忠党(以下简称“潘”):我认为,首先,每一代人都有属于自己的“新媒体”。例如,互联网以及以互联网为基础的移动社交媒体平台是当前一代人眼中的“新媒体”,更是我们这一代人的“新媒体”,但这些媒体在我们人生的后半段才出现。对于我们这代人,在我们观念形成阶段(formative stage)的“新媒体”是电视。中国历史上大规模地引进电视是在改革开放之后。从一定意义上说,改革开放的历史在中国就是电视发展的历史,电视也就成了我们这一代人的“新媒体”。其次,我们通常会从自己的生活体验当中感受到一些问题,再从中提炼出研究命题。但需要意识到,不同的生命体验通常对应着不同的历史时间点,也对应了不同的媒介技术形态,从这个角度来看,从自己的生命体验出发提出研究问题,同时也意味着一种潜在的危险:这样的思维和逻辑本身包含了一种潜在的认知谬误(cognitive fallacy),即“历史从我们一代人开始”的局限性。当我们标明某个“新媒体时代”时,我们很可能只是概括了自己的生活体验,认为历史的新阶段就此开始了。至少从不同媒体在美国得到全面采纳的年代来看,不同代际有各自不同的“新媒体”,而且新兴媒体的应用增添了可供人们使用的媒体形态,逐渐提升可选择的程度(Neuman,2010)。如图1所示,人类的历史远比传播学者所研究的媒体之历史久远,各种媒体的历史也往往比我们有限的生命久远得多,而我们所称的“传统媒体”,虽然是传播学的理论知识生发的重要物质基础,但它其实只是人类历史发展中的一瞬间。将上述两种视角结合起来看,我们会发现,聚焦某一“新媒体”的理论关注,往往抓住的是一个历史的瞬间,反映的是在自己所处时间点所得的视域。

图1 无限媒体时代的来临资料来源:Gray,S.The end of the mass media era[EB/OL].(2012.04.30)[2017.03.26].https:∥mediareset.com/2012/04/30/part-ii-the-end-of-the-mass-media-era/.

与此相应,在对新媒体的研究中,很多研究的提问及回答方式,常常难免预设了一种历史的“中断”(disruption),也即以某种形态的媒体或某种信息编码的技术描绘断裂式的历史进程。譬如托夫勒的《第三次浪潮》将信息技术的发展及其应用看作是人类历史第三次“革命”(前两次为农业革命和工业革命)(阿尔文·托夫勒,2006);卡斯特从信息和网络技术的发展中看到了社会结构及其运作从科层式到网络式的“革命性”转变(曼纽尔·卡斯特,2003);波斯特则套用马克思的概念,以不同“信息方式”来概括人类历史的断裂性阶段(马克·波斯特,2000)。很多对“新媒体”的研究,以特定的媒介或技术特质(attributes)区隔“新”与“旧”,并将由此界定的历史断裂作为当然。这种围绕“新媒体”而产生的认知谬误,还应当归结为“新媒体”研究者对理论的抽象层次不够高,尚存在进一步的提升空间。例如,不同形态或介质的媒体如何影响人与人之间的交往这一问题,在更为抽象的层次上,可以被表述为一种“中介化的交往”(mediated communication)的形态和过程的变异。当然,中介化的交往并不是“新媒体”时代独有的现象,在“传统媒体”为主导的时代,中介化的交往就已经发生了。不同时代的人们面对着不同的“新媒体”时,他们展开的是不同形态的中介化交往。如果把不同时代的人们放置在历史的维度中一并纳入考量,那些习惯于某种已知中介形态的人们可能出现交往的“再中介化”(re-mediation)或“中介形态的多样化”(varying forms of mediation)的过程(Bolter & Grusin,2000)。这样的表述或许能够帮助我们或多或少地避免将自己所处的时代作为全部历史的一种“断裂”式的认知趋势。

二、何为“新媒体”?回归理论场景及媒介可供性

刘:我们能否对“新媒体”提出一个适用于各个时代不同技术情境的明确定义?换句话说,我们应当如何理解作为新媒体特征的“新”?

潘:“新媒体”(new media)是一个很难界定的概念。如果我们接受了“各个时代都拥有其特定的新媒体”这一预设,就无法对新媒体提出一个能够涵盖全部代群的界定。因此,以美国为代表的西方传播学界会采用很多方式,来避免直接出现“新媒体”字样的命名,例如国际传播学会(International Communication Association,ICA)将其刊物命名为《计算机中介传播学刊》(JournalofComputer-MediatedCommunication);美国波士顿大学传播学院(Boston University,College of Communication)等学院也将其“新媒体”专业称为“新兴媒体”(emerging media)以避免混淆。通过这样的做法,可以防止简单地以时间出现的晚近界定“新媒体”可能带来的一系列问题。事实上,出现时间的晚近与技术的特征和可供性(affordance)恐怕没有直接的关系。有些媒介可能形成已久,但尚未得到广泛的应用,这也使人们有时需要对已存在的技术进行创新性的使用(innovative uses of an existing technology)。因此,“新媒体”始终难以形成一个既被各个时代广泛接受,又能在各类媒介技术及其社会影响的研究者中达成共识的总体性概念。

在实际生活中,媒体的“新”与“旧”一直处于不断变动的过程中,我们无法指定某一类平台或技术在一静止的分类体系中是否属于“新媒体”的范畴。很多对新媒体现象感兴趣的研究者常常会担心自己所关注的“新媒体”平台(platforms)可能在最近的未来不再是“新”的,希望能够找到确保自己研究的媒体一直都是“新媒体”的有效途径。有学者认为,人们使用的博客、脸书(Facebook)、推特(Twitter)等应用形式之所以能被称为“新媒体”,是因为其具有互动媒介(interactive media)的特性(Panek,2016),因此可以对媒介实现其作为信息流通、传递和分享平台的基本功能进行观察,发展出实现上述功能的一系列属性,通过对不同媒体平台不同功能的有效程度进行比较,就可以建立起对媒体“新”与“旧”的具体评估(Rice,1999)。但从我个人的角度来看,上述界定方式未必适用于所有的理论场景,因为它预设了属性和功能各自的类别以及相互的对应。界定“新媒体”的特征,仍然需要回归到特定理论提出时的具体情境当中进行考虑,即理论视角的回归。我认为,在有关界定“新媒体”以何为“新”(novelty)的研究中,至少存在三种经验理论取向上的可能性。

(1)媒介理论(medium theory)取向。很多学者曾经直接提出了“媒介理论”的概念,例如梅罗维茨就关注了媒介技术的基本特征以及与此有关的可供性差异(Meyrowitz,1994;Meyrowitz,1997)。这一取向当中的论述还包括传统传播学中的英尼斯、麦克卢汉、波兹曼等学者更加被人熟知的观点,离传统传播学稍远的传播生态学(ecology of communication)等社会学理论(Altheide,1994),以及该领域中的若干英国传统(Silverstone,1999)。这些理论的共同特点在于,它们都关注媒介的技术特征,以及人们会如何以相应的方式应对这些不同特征的媒体。在媒介理论当中,媒介平台或应用的技术特征具有极其重要的地位。例如,当前被我们称为“新媒体”的媒介应用或平台,其基本要素一定包含了网络和数码技术,即信息是以0和1的数字编码形式被记载下来的,其他的社交要素、移动要素等附加特征,都是在这两种基本特征的基础上的进一步发展。因此,如果从技术特征的角度来切入,数字化(digital)和网络(network)这两项最为基本的特征或许可以帮助我们区分当下的“新”“旧”媒体(Manovich,2001;Jensen,2010)。

(2)人与技术之间的界面(interface)取向。这一取向主要考察媒介作为手段和资源如何被人们使用,以及人们如何通过对媒介的使用来实现其个人、集体或社会的目标。目前,沿着这一路径形成的理论取向更多地出现在考虑媒介设计需求的领域当中(如用户界面设计,user interface design),在国内传播学界得到的关注相对较少。现实生活中的界面形式很常见,例如计算机键盘,就是综合考虑了人体生理结构和(英语环境中的)使用习惯、文化习惯等因素后,形成的使用者与计算机技术之间的“界面”,这一形成的过程就是编码的过程(Manovich,2001)。在这一取向下,我们通过媒介理论所建立的关于“新媒体”的界定标准在总体上依然适用。唯一有所差别的是,在媒介理论中,媒介或多或少地被赋予了一种能动性或人格,而在考虑人类使用媒介作为工具或资源以达到自身目的时,媒介的人格或能动性会被抽离出来,重新回归到人作为行动者的层面上。也就是说,将行动者这一要素对应的对象从媒介置换为人,考察如何对人与技术之间的界面实施编码,使其具有行动的脚本(script),即将行动的脚本转换成为界面的一部分。这一理论取向在人机互动、增强现实(augmented reality,AR)等的研究和设计当中体现出来,也体现在对如何智慧化人与生活空间之间的互动、将人文和审美价值转换为互动界面的设计等的理论和设计探索中,譬如建设智慧的城市和生活空间(Townsend,2014;Obaidat,2016),设计并建造智能的基础设施(Tierney,2017)。

(3)行动场所的界面取向。这种取向与前一种界面取向在某些方面有相似之处。在这里,界面进一步地延伸到技术以及由技术所支撑的人的行动场所当中,这种行动场所既包括物理或地理上的空间,也包含社会体制或结构的空间。以行动场所的界面来区分新旧媒体,媒介理论所提供的数字化、网络化标准同样适用,但在这一理论场景下需要做出的调整是,我们应当意识到,电视、电影、报纸等所谓的“旧媒体”并不会消失,而是经过数码和网络化之后,被重新整合(incorporated)到更为广泛的媒体平台上。从行动场所的界面来看,我们日常生活的地理空间以及发生各种社会关系所在的社会结构(social structures)与制度,一直处于不断形塑(form)与再形塑(reform)、生产(produce)与再生产(reproduce)的变动当中。在这样的过程中,我们可以考察的问题将围绕着“旧媒体”如何融入以数码化和网络化为特征的新信息技术,从而形成人与技术之间以社会制度和社会结构为中介的互动过程来展开。这是我理解的卡斯特在其《信息时代三部曲》中所体现的路径,虽然,因为是宏观的分析,他可能对行动者的能动性强调得不够。那些延续了西尔弗斯通(Roger Silverstone)的“驯化”路径的研究、对人们如何将技术融入对多元和流动空间的打造等的探讨,在不同程度上体现了这样的路径(潘忠党,2014;潘忠党、於红梅,2015)。

综上,在探讨当下对“新媒体”的界定标准时,可以首先回归数字化、网络化这两个最基本的特征。在此基础上,我们可以进一步推导出媒介对于人类传播和交往行动而言的可供性,将其作为衡量和比较不同“新媒体”的整合概念。“可供性”这个概念,来自美国心理学家詹姆斯·吉布森,指人在特定场所行动的可能性,存在于人与环境之间经由人的感知所形成的特定关系(Gibson,1979),现多被应用于探讨信息技术对具有特定感知和技能的行动者而言所具备的行动之可能(Juris,2012;Hutchby,2014;Schrock,2015;Wellman et al.,2003)。我认为,当下新媒体的可供性可以分为三部分(见表1),分别是信息生产的可供性(production affordances)、社交可供性(social affordances)和移动可供性(mobile affordances,即在时空点上的自由度)。各类媒介平台或应用形式都能够根据这三种可供性的维度加以区分;相对而言,在三种可供性上水平越高的媒体,往往就是越“新”的媒体。再进一步考虑,当我们考虑三种可供性如何作用于技术与使用者之间的界面以及社会结构和体制之间的界面时,更“新”的媒体也将具有更加开放、更具解放性(或去约束性)的力量。回到前面的例子,如果我们希望理解人们是如何对当前关注较多的各类社交媒体平台和应用开展设计和使用以及做出选择的,就可以从媒介可供性框架当中的各项可供力(affordability)出发,去开展更为具体的评估。

表1 媒介可供性的构成

三、“传统媒体”的现代性悖论

刘:当我们定义一种“新”的东西的时候,往往隐含着对“旧”的想象和二元对立。在表述“旧媒体”时,国内外更经常使用的是所谓“传统媒体”的概念。那么,对应“传统媒体”的为什么不是“现代媒体”的说法?“传统”是如何成为“新”的反面的?在您看来,“传统媒体”或大众媒体与现代性之间的关系是什么?

潘:“新”这种提法的背后往往隐藏着一些预设,虽然人们很少去追究,但这种预设会对理论推理和价值判断带来很大的限制。无论是把新近出现的媒介平台称为“新媒体”,还是将那些以数码形式呈现、以网络形态连接的信息传播技术称为“新媒体”,“新”与“旧”这样的语汇本身都预设了一种理解媒介技术的线性历史发展观,而且或多或少地蕴含了“新”即“好”的假设,而“旧”的事物至少在某些方面是有缺陷的,甚至应当被淘汰的。当然,这样的预设并非没有经验的支持,单就传播技术的物件(artifacts)而言,我们就见证了从留声机时代的黑胶唱片到CD再到云端电子文件的转变,而信息存储设备也从硕大无朋的硬盘演变为更加便于携带的软盘、U盘等设备乃至当前的云端存储技术。尽管形如电报的一些传播技术在物件上似乎不存在了,但这些技术并未消失,而是被整合和囊括到当前的技术当中继续存在着,例如,在电报的基础上发展出了广播,而电视又是此类技术的进一步发展,今天的Wi-Fi技术也是建立在前述所有技术的基础之上的,等等。

另外,无论是在汉语还是英语中,“传统”这个概念往往被用来指代那些旧的、已有的、人们习以为常的事物,指的是已经被编码为常规和制度的交往和传播的规则(或符码,即codes)。因此,如果我们使用“传统媒体”的概念来涵盖那些由于人们对此习以为常而往往受到忽略的那些媒体,可能仍然具有一定程度的合理性。但是,如果“传统媒体”这一概念被用来预设哪些媒体是已经过时的、行将就木的、应当消失的,这种观点就陷入了一种线性的历史发展观和历史目的论,也将带来一系列进一步的问题。事实上,在当今以数字化、网络化为特征的媒介时代,广播和电视仍未消失,而是与网络和移动平台结合,出现了新的复兴(new renascence);报纸也未消失,就像一些媒体人所说的,被告别了的不是报纸,而是作为介质的纸张(王跃春,2013),这样的观点不无道理。从某种意义上来讲,书籍也不会消失,我们看的电子书未必不是书,正如网络报纸未必不是报纸。这些称呼所指代的物品也许会逐渐只被存储于博物馆,但是它们作为交往的平台和方式的那些文化形式(cultural forms)却未必会消亡。如同曼诺维奇所指出的,构成数字媒体的文化界面的大多数元素来自我们已经熟悉的文化形式(Manovich,2001)。

非常具有讽刺意味的是,“新媒体”这一概念的提出,往往遮蔽了那些“传统媒体”在现代化理论当中,为现代性建构这一历史大项目所做的贡献,它们是现代性的构成元素之一,所以,“传统媒体”中的“传统”与社会理论当中所定义的“传统”全无关联。现代化理论中的传统与“传统媒体”的“传统”所指代的是完全不同的历史时代:“传统媒体”中的“传统”指向的是现代,即大众媒体时代。套用彼得斯(John Peters)的说法,大众媒体是一种“现代性的名册”(the registry of modernity)(Peters,2006)。因此,把大众媒体称为传统媒体,在概念本身上就是模棱两可的。而造成这种混淆的原因也就在于,“新媒体”与“传统媒体” 的划分和提法背后缺乏必要的理论基础,充满了概念混淆,其表现就是何为“新媒体”难以被界定清楚,作为领域的“新媒体研究”至今仍然没有建立在抽象层次足够高的社会理论基础上。这一状况也恰恰说明了“新媒体”这一概念的提出在理论层面上存在“先天不足”。

四、新媒体研究:“离家出走”与“无家可归”

刘:在您看来,当前国内外传播学界开展的新媒体研究主要面临着哪些困难和问题?

潘:从我自己看到的现象来讲,首先,当前以美国为代表的西方传播学者正在从事一种失去了方向感的、“离家出走”的新媒体研究。虽然新媒体研究者通常集中在传播学或有关院系当中,但这些研究者恰恰忘掉了传播。如果传播学领域的新媒体研究者脱离了诸如人类如何展开传播、传播如何成为社会或文化生成与发展的基本过程等大的理论前提,那么,这些研究者就很有可能在围绕着“新媒体”追寻其他学科应当提出的问题,试图解答其他学科正在解答的问题,这一做法无异于在解构整个传播学学科和传播学领域。我们会看到,在美国,当问及一些新媒体研究者所做的研究与传播学之间的关系时,很多研究者往往不知该如何回答;更有甚者,某些大学的新媒体研究生培养中甚至没有设置传播学理论方面的课程。也就是说,虚化传播、坐实媒体是一个比较突出的特征。

造成上述现象的核心症结在于包括新媒体领域在内的整个传播学学科自身在理论发展上具有局限性,例如传播学核心领域之一的“大众传播”,至今还在津津乐道于议程设置、涵化理论等与新媒体的时代精神极不相符的理论。这种不相符主要因为这些理论都是在大众媒体以“新媒体”姿态出现并主导整个大众传播时代的背景下提出的,例如涵化理论就是一种关于电视的理论,是在20世纪60到70年代,电视作为最主要、最引人注目的新媒体出现在历史舞台上的情况下提出的。这些理论要想重新具有现实意义,必须通过在系统分析新媒体及由之构成的媒介环境基础上对自身进行再界定和再表述才能实现。譬如,熟知“大众传播效果理论”的人都了解“知沟”假设。在新媒体时代,信息和娱乐渠道暴增,形成了所谓“高选择”(high choice)的媒介环境,在其中,“知沟”的形成可能有了新的机制,“知沟”也有了不同的呈现形态(Prior,2007)。如果当今的研究者在提到传播理论时依然只想到大众传播理论,而缺乏对新媒体特征的理论关注,那么这些理论起点就会与新媒体时代的现实相去甚远。因此,仅仅指出新媒体研究者置传播学理论于不顾或离传播学理论而去这个问题是不够的,还要意识到传播学理论自身缺乏发展和容纳力的问题。这两个方面的问题往往还会彼此加剧:如果新媒体研究者无法对传播学理论和理解人类传播过程做出贡献,那么传播学理论也将日渐脱离新媒体研究,造成二者之间的互相放弃,致使新媒体研究,在一个传播学者目前的局限视野下,终将最终“无家可归”。

其次,美国传播学界从事新媒体研究的人数越来越多,研究者们也越来越倾向与更能反映新媒体时代精神的其他学科联系在一起,打破各种各样的界限,以实现真正的学科交叉。当前研究者对新媒体在各个领域的使用以及这种使用对这些领域的运作产生何种影响关注很多,而且发生在多个可能完全不同的学科间,其中的一个主要方向是将新媒体技术与艺术表现以及历史资料的存积与解读结合起来,即沿“数码人文”(digital humanities)这一路径进行学科交叉;另一个重要分支则是把人类传播行为与硬件和软件层面上的技术平台设计结合起来,即靠拢计算机科学领域的跨学科研究,如麻省理工的媒体实验室。然而,从理论建构的角度来讲,上述两种学科交叉的前景究竟如何仍不明朗。在另一方面,现在研究者们已经在为“大数据时代的到来”而感到欢欣鼓舞。诚然,在网络和电子化传播时代,几乎任何人类行为都会留下电子痕迹,这为研究者收集和分析大数据提供了必要条件。但在数据记录和搜集技术上的长足进步并不必然意味着研究者能够借此更好地提出和解决理论问题。关于什么是大数据,大数据究竟能做什么,很多研究者都会回答:“你愿意它是什么,它就是什么(Whatever it can be)。”这是一个值得担忧的现象。

以上是我看到的西方(局限于美国)传播学界在开展新媒体研究时面临的问题。在我国的新媒体研究中,上述问题同样存在,即“去传播学科化”,不大关注理论的发展,以及在不清楚大数据是什么、能做什么的前提下,对“大数据”趋之若鹜,等等。这些现象都值得警惕。但与此同时,与西方传播学界相比,我国传播学界还有一个突出的现象,就是以研究和发展新媒体为名来响应某种号召,却有意识地脱离或闲置了那些应当获得更多关注的中国现实问题,或者把这些有价值的现实问题简化为“治理”的问题。这种以“治理”为基本范式的倾向是对学术的囚禁。这一问题的根源体现在多个方面,包括对研究经费何来、研究成果能否顺利发表、学术会议规模和档次等多方面因素的考虑。不过,一旦学界把业界面临的问题以及有关行使国家权力以治理社会的问题转换为自己的问题,学者很可能难以以自主的立场来提出自己的研究问题,这会损害研究者解决真正关乎自身学科和理论发展的问题之能力,也将导致整个领域研究成果的学术含量日益低下。更糟糕的是,这种趋势的蔓延还会影响传播学中其他学科分支的发展:随着新媒体研究的愈发“热门”,传播学中其他重要的研究领域往往会“相形见绌”,其理论和现实意义将因此受到遮蔽,甚至得不到必要的关注。

另外,在宏观层面上,当前我国以市场观念和市场模式来发展高等教育和学科建设的思维方式,在根本上决定了国内的各个院校都将面临如何体现自己的独特性、优势和特长等办学特色的紧要问题。因此,在很多地方,我们可以看到一些缺乏可论证的理论、方法论或哲学依据的概念或领域被指定为学院的发展方向甚至本校“学派”的做法。这种做法很有可能使研究走入一个类似控制论中“衔尾蛇”形象的自我调节体系,其学术成果将通过循环往复的“自我确认”和“自我验证”,逐渐蜕变为某些特定圈子中的自说自话,最终带来整个学术体系的封闭。当这样的做法与系统的、严格的经验研究脱节时,我们会以自己的声音在“山谷中的回音”来证明自己理论的“正确”,这会进一步加剧学术体系的封闭。当然,以上的问题并不是新媒体研究领域独有的现象,而是广泛地体现在我国传播学界各个领域的发展现实当中。

五、警惕“新媒体”话语建构中的权力

刘:综合您前面的观点,您认为,在“新媒体”这一概念的提出和接受过程背后,包含着哪些权力建构及其相互作用的过程?这样一整套话语的形成过程中又蕴含了何种商业利益、政治利益的考量?针对研究者放弃了对新媒体领域学术问题的反思和主导权这一现象,从您主张的提问并解答“真问题”的层面来看,有哪些可以考虑的理论建构途径?

潘:“新媒体”这一概念的命名本身的确包含着一些权力过程。首先,那些掌握了技术的新媒体设计者被赋予了特定的“象征资本”(symbolic power),也拥有一些他人所无法掌握的“文化资本”(Bourdieu,1986),比如移动和网络技术的素养(competence)。掌握了媒体设计走向的人,在一定程度上,也就掌握了如何界定象征和文化资本,以及如何分配这些资本分布的权力,他们往往引领着潮流。从这个视角来看,一些学者致力于成为新媒体的研究专家,也与学者本人以及学者所在的院系希望获取声望这一象征资本和研究经费这一物质资本有着直接的关联。其次,定义某个媒体是否为“新媒体”,这是一种在技术层面上具有重要意义的讨论,它与媒体平台的设计、媒介应用中社会组织结构的形成、组织的运作和管理等问题都有内在的关联。但是,此类问题在更为宏观的社会理论层面上如何有意义,在更为微观的方面又与个人的认知和情感过程有何关联,还需要更进一步的考虑。我们不妨据此提出一个社会理论方面的问题,即新媒体为何在特定的场景下、由特定的人、以特定的方式来界定,有时甚至要诉诸法律这种清晰、强制的编码形式?这些界定,同时也规定了新媒体的发展所要遵循的规则,或者是通过设计与制作而被编制于新媒体内的文化和权力符码。例如,在美国历史上,我们今天所讲的以数字化、网络化为特征的新媒体,可以《1996年电信法案》(TelecommunicationsActof1996)的出台为一个时间节点。正是这个法案打破了传统意义上无线电视、有线电话等行业之间的壁垒和界线,在法律的层面上,为网络技术的商用和民用提供了更大的空间,同时也提供了一种性质界定和发展规则。从政治经济学批判的视角来看,以法律来保障并激发趋利的商业组织或企业发展新媒体技术,是因为通过商业化运作来发展互联网行业和技术,能够促进资本的增殖及其正当化。如果套用马克思的句式来表述,我们可以认为,新媒体技术从诞生之日起,就蕴含了某种为资本和权力服务的基因。我们需要提出这样的问题,即什么是新媒体、新媒体正在以及将要如何发展等,针对以政治资本为基础的话语权力展开反思。

多年以来,我一直在自不量力地呼吁国内传播学界应当提出“真问题”、研究“真问题”(潘忠党,2003)。所谓“真问题”,既不限于业界给予学者的、企业乐于赞助的问题,也不仅是政府要求学者研究并愿意资助的问题,而应当是学者按照理论自身的路径和发展逻辑、直面中国现实而自主提出的问题。然而,伴随着中国以及中国传播学界的发展,学者们在拥有充分、开放和宽容的空间去提出研究问题并因此受到尊重这方面,似乎离我当年提出上述观点时的现实情况更加遥远了。造成这一现象的一部分原因是,政府和商业机构成功地联手实现了某种“驯化”和“囚禁”,使得学者们在申请课题、完成课题等一系列的结构化工作当中更加“有章可循”,其结果是这种“囚禁”在当下显得更为牢固,“驯化”体现出强制性(coercive)之外的另一面,即一种布尔迪厄意义上的“创造性遵从”(creative compliance),也就是说个人的惯习(habitus)因势利导地发挥作用(Bourdieu,1990)。创造性遵从的成因,有人们出于生存的考虑,也有对“成名”的渴望;由于学术资源的配置是权力行使的过程,因此,如果要在整体资源配置的计划下获得人们认为自己可以且应当拥有的资源,就需要熟知权力运作的机制,遵循权力运作的逻辑,并在这权力场域中出彩。这种主动服从的现象及其波及范围之广的后果将是很可怕的,更为可怕的是创造性遵从已经被自然化为文化符码:学术本身不被尊重,真正被尊重的是学者能够从中产出可被量化的、可被钦点的“成果”。

另一方面,在获取学位、发表论文、评定职称等目标和时间压力之下,学者和学生们不再有时间、空间和耐心去认真阅读,继而提出对理论发展有意义的问题,并展开一段时间的潜心钻研。与此同时,尽管很多学者仍然看重自身成果的理论贡献,但又苦于不知如何评价,或者说应有的学术标准往往不敌权力和文化符码运作的标准。我们必须审视这些现象所蕴含的扭曲知识生产路径的力量。我们来看一个案例,它来自学术评判标准相对清晰、程序相对严明(如严格的匿名评审)的美国。自2011年起,《科学》(Science)杂志汇聚了全世界300余名学者对三份最具代表性的心理学期刊发表于2008年的100项发现进行了系统的复制(reproduction)。据2015年发表的报告结果显示,虽然有假设检验过程中p< .05这一明确的决策标准,但只有36%已发表的结果在重复实验中依旧达到了统计的显著,重复实验所得的平均效果规模(effect size)只是已发表论文的1/2(Open Science Collaboration,2015)。在这一学术共同体的自我审查报告中,作者们详尽分析了造成低“可重复率”(rate of reproducibility)的原因,最主要的当数追求统计显著度所形成的偏误,它渗透到资助申请的评判、论文投稿的评审、研究者的论文写作等知识生产的方方面面。可见,在拥有明晰标准的量化研究和决不允许弄虚作假的学术文化情境当中,仅仅因为对统计显著结果的青睐这一貌似微小的偏差就会引发知识生产中如此大的问题,那么,在我国传播学尚未形成如此成熟的文化与机制的情况下,学术产出的真正贡献何在、左右当下学术产出的逻辑如何在腐蚀学术研究等一系列问题就尤为引人深思。而如果学者在从事研究和教学的过程中,未能对自己的学术成果是否有意义、在何种层次上有意义等问题给予足够的重视和强调,其后果亦将是无法挽回的。

对于以研究“真问题”为理论解读和创新方向,我个人观察到,国内有很多传播学者在兢兢业业地探索着自己感兴趣的理论与现象。比如李艳红等考察了当前谈论新闻业面临的危机和创新的话语,分析了其中商业主义逻辑正在取代专业主义逻辑的趋势及其危害(李艳红、陈鹏,2016)。文章没有试图论证商业主义逻辑将如何为新闻媒体的“做强做大”做出贡献,而是通过系统的经验研究,敏锐地捕捉到现实问题,同时在理论层面加以提炼,体现了研究者本人的价值关怀和独立立场。再比如,李红涛、黄顺铭敏锐地观察到以国家公祭的名义、以公共权力为主导而设置的网络空间如何为人们提供了集体记忆形成和表达的机会,以及此类空间如何成为意识形态再生产的加工厂(李红涛、黄顺铭,2017)。这些以及很多具有相同学术精神的研究都是学界探讨自身真正关心问题的范例,它们显示出作者对政治权力、经济权力与学术权力都保持了一定的距离与警惕。实际上,要做到真正的“警惕”,包括在写作中避免不必要的自我审查等,通常也是难以做到的。总之,在我看来,抛开为某个学科或“学派”搭建或发明某种“传统”的目标,单纯地回归到学者关注的现象和在现象中发现的问题并试图解决这些问题,才是踏踏实实做学问的态度。

李艳红,陈鹏.“商业主义”统合与“专业主义”离场:数字化背景下中国新闻业转型的话语形构及其构成作用[J].国际新闻界,2016(9):135-153.

李红涛,黄顺铭.一个线上公祭空间的生成——南京大屠杀纪念与数字记忆的个案考察[J].新闻与传播研究,2017(1):5-26.

潘忠党.传播·文化·社会译丛总序[M]∥彼得斯.交流的无奈:传播思想史.何道宽,译.北京:华夏出版社,2003.

潘忠党.“玩转我的iPhone,搞掂我的世界!”——探讨新传媒技术应用中的“中介化”和“驯化”[J].苏州大学学报(哲学社科版),2014(4):148-157.

潘忠党,於红梅.阈限性与城市空间的潜能——一个重新想象传播的维度[J].开放时代,2015(3):140-157.

王跃春.纸媒的未来——坚守新闻专业主义[M]∥新京报传媒研究院.新京报传媒研究(第三卷):纸媒转型.广州:南方日报出版社,2013.

阿尔文·托夫勒.第三次浪潮[M].黄明坚,译.北京:中信出版社,2006.

曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,王志弘,译.北京:社科文献印书馆,2003.

马克·波斯特.信息方式[M].范静哗,译.北京:商务印书馆,2000.

ALTHEIDE,D.L.An ecology of communication:toward a mapping of the effective environment[J].The sociological quarterly,1994(4):665-683.

BOLTER,J.D.&GRUSIN,R.Remediation:understanding new media[M].Cambridge,MA:The MIT Press,2000.

BOURDIEU,P.The forms of capital[M]∥J.E.E.RICHARDSON.Handbook of theory and research for the sociology of education.Westport,CT:Greenwood,1986:241-258.

BOURDIEU,P.The logic of practice[M].Translated by R.Nice.Stanford,CA:Stanford University Press,1990.

GIBSON,J.J.The ecological approach to visual perception[M].Boston,MA:Houghton Mifflin,1979.

HUTCHBY,I.Communicative affordances and participation frameworks in mediated interaction[J].Journal of pragmatics,2014(10):86-89.

JENSEN,K.B.Media convergence:the three degrees of network,mass,and interpersonal communication[M].London:Routledge,2010.

JURIS,J.S.Reflections on occupy everywhere:social media,public space,and emerging logics of aggregation[J].American ethnologist,2012(2):259-279.

MEYROWITZ,J.Medium theory[M]∥D.CROWLEY & D.MITCHELL.Communication theory today.Cambridge:Polity,1994:50-77.

MEYROWITZ,J.Shifting worlds of strangers:medium theory and changes in “them” versus “us”[J].Sociological inquiry,1997(1):59-71.

MANOVICH,L.The language of new media[M].MIT Press,2001.

NEUMAN,W.R.Theories of media evolution[M]∥W.R.NEUMAN.Media,technology,and society:theories of media evolution.Ann Arbor:The University of Michigan Press,2010:1-21.

OBAIDAT,M.S.& NICOPOLITIDIS,P.Smart cities and homes:key enabling technologies[M]. Cambridge,MA:Elsevier Inc,2016.

Open Science Collaboration.Estimating the reproducibility of psychological science[J].Science,2015(349).

PANEK,E.High-choice revisited:An experimental analysis of the dynamics of news selection behavior in high-choice media environments[J].Journalism & mass communication quarterly,2016(4):836-856.

PETERS,J.D.Media as conversation,conversation as media[M]∥J,CURRAN & D.MORLEY.Media and cultural theory.Routledge,2006.

PRIOR,M.Post-broadcast democracy:how media choice increases inequality in political involvement and polarizes elections[M].Cambridge:Cambridge University Press,2007.

RICE,R.E.Artifacts and paradoxes in new media[J].New media & society,1999(1):24-32.

SCHROCK,A.R.Communicative affordances of mobile media:portability,availability,locatability,and multimediality[J].International journal of communication,2015(9):1229-1246.

SILVERSTONE,R.What’s new about new media? introduction[J].New media & society,1991(1):10-12.

TOWNSEND,A.M.Smart cities:big data,civic hackers,and the quest for a new utopia[M].New York:W.W.Norton & Company,2014.

TIERNEY,T.F.Intelligent infrastructure:zip cars,invisible networks,and urban transformation[M].Charlottesville:University of Virginia Press,2017.

WELLMAN,B.,QUAN-HAASE,A.,BOASE,J.,CHEN,W.,HAMPTON,K.,DAZ,I.,& MIYATA,K.The social affordances of the Internet for networked individualism[J].Journal of computer-mediated communication,2003(3).

What’s“New”?PowerEntrapmentandTheoreticalReflectionin“NewMedia”Discourse—An Interview with Pan Zhongdang by Liu Yusi

Pan Zhongdang & Liu Yusi

Establishing some association with the notion of “new media” has become one of the most popular modes of academic production in both domestic and international communication research in recent years.However,the growing number of academic products under the label of “new media research” alone is not the same as the growing of theoretical achievements in this field.Raised in the context of rapid development of information and communication technologies,the questions in this interview focused on the re-expression and discursive contestation in the process of (re-)defining “new media” versus “old media”.The rapid growth of research on “new media” might result from and serve to solidify social structural reproduction.We should be intellectually on guard of possible false prosperity generated by the operation of hegemony.To do so requires theoretical introspection and academic autonomy of the scholarly community.The possibility,subjectivity and consequence in determining what is “new” in “new media” were discussed as a way to reflect on some ontological and epistemological issues related to “new media” in communication research.

new media,mediation,media affordance,power,domestication

* 潘忠党,美国威斯康辛-麦迪逊大学传播艺术系教授,美国威斯康辛-麦迪逊大学传播学博士;浙江大学传媒与国际文化学院思源讲座教授。主要研究方向:政治传播、传播效果、新闻生产社会学、中国新闻改革等。 刘于思,浙江大学传媒与国际文化学院讲师,清华大学新闻与传播学院博士;威斯康辛-麦迪逊大学传播艺术系访问学者。主要研究方向:传播技术与社会、媒介与集体记忆等。