古汉语动词前后动量成分表义差异及原因试探

2017-09-26于立昌

于立昌

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

古汉语动词前后动量成分表义差异及原因试探

于立昌

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

古汉语动量成分位于谓语动词前和谓语动词后时的表义重心是有所差别的,动词前动量成分侧重于表示完成动作行为所需要的量,而动词后动量成分则倾向于单纯的计量。这种表义焦点的差异是由于语用上的需要造成的。

位置差异;语义焦点;语用

一、引 言

古汉语动量成分修饰动词及动词性结构时,既可以出现在动词前,也可以出现在动词后。动词前后动量成分在表义功能上有所不同。具体来说,动词前动量成分侧重于表达完成该动作行为所需要的量,句子的语义焦点在动词及动词性结构上;而动词后动量成分则单纯表达动作行为的具体数量,其本身即为句子的语义焦点。本文就动量成分所出现的两种句法位置作历时考察,在此基础上,探究这两种结构形式所表现出来的功能差异及其原因。

从句法上来看,动词前的动量成分一般作状语;动词后的动量成分有两种情况,一是作谓语动词的补语,一是作整个句子的谓语。动量成分作谓语的功能在近代汉语及现代汉语中已经消失,本文暂不讨论这种情况。

二、谓语动词前后动量成分的表义差异

古代汉语阶段的动量成分多为数词,数词在与动词结合时候,既可以出现在动词前,也可以出现在动词后。这种现象早在先秦时代就已经很普遍了。出现在动词前,作状语的情况如:

(1)三战三北,乃至于吴。(《国语·吴语》)

(2)吾日三省吾身。(《论语·学而》)

(3)食而从之,败诸雍澨,五战及郢。(《左传·定公四年》)

出现在动词后,作补语的情况如:

(4)公怒,鞭师曹三百。(《左传·襄公十四年》)

(5)(子胥)亲射王宫,鞭荆平之坟三百。(《吕氏春秋·孝行览》)

(6)舞三而涕下沾襟。(《晏子春秋》卷七)

以上例句中动词前与动词后的数词表面上看不出有什么差异,都表达动作行为的量,唯一的区别是当动词后出现宾语时,动词后的数词不再紧贴动词了,要放在宾语之后;而动词前的数词则一直要紧靠动词。

从两种结构的使用频率来看,数词位于动词前的情况远远多于用在动词后的情况。唐钰明(1990)统计了先秦11部典籍(包括:《尚书》、《诗经》、《左传》、《论语》、《孟子》、《荀子》、《墨子》、《庄子》、《韩非子》、《战国策》、《礼记》。唐文的“动词+数词”结构还包括动词作谓语的情况),“动词+数词”式仅占先秦“数动”结构的6%,而“数词+动词”式则高达94%。唐先生认为,到两汉时期“动词+数词”式得到了迅速发展,作者统计了《武医汉代医简》:“动词+数词”式占“数动”结构总数的46%,并由此推断:“正是在这种‘动+数’式大量存在的基础上,两汉逐步出现了动量词,构成与现代汉语本质一致的‘动+数+量’式。”[1](p71)

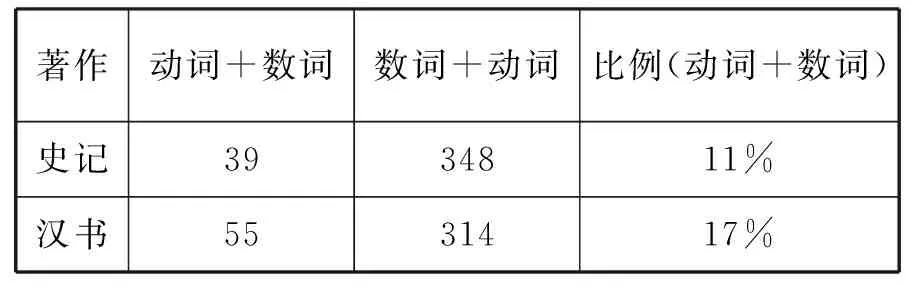

为了说明这一问题,我们对《史记》和《汉书》进行了穷尽性的统计,如不计“动词+数词”式中数词作补语和谓语的区别,统计结果如下表所示:

著作动词+数词数词+动词比例(动词+数词)史记3934811%汉书5531417%

也就是说,《史记》中的“动词+数词”式约占全书动量表达式(仅指没有动量词参与的动量表达式,下同)的11%;《汉书》中的“动词+数词”式约占全书表达式的17%。可见,在汉代“动词+数词”结构所占的比例远没有唐先生所统计的那样高。那么原因是什么呢?我们认为,两种不同的动量表达形式在表义功能上存在一定的差别:位于动词后的“数词”多为单纯的计量;而动词前数词的情况则要复杂一些,但总体上可以认为,动词前数词多为表示完成该动作行为所需要的量,数词在其中的计量功能不凸显。《史记》和《汉书》中谓语动词后的“数词”大多为记录刑罚的次数以及记载天文现象出现的次数。例如:

(7)师曹又怒公之尝笞三百,乃歌之,欲以怒孙文子,报卫献公。(《史记》卷三十七)

(8)反而鞭主屦者三百。(《史记》卷三十二)

(9)斩左止者笞五百,当劓者笞三百,率多死。(《汉书》卷二十三)

而“动词+数词”结构在汉代医简中出现的次数多,也应当是因精确记录动作次数的需要而出现的。即由于医书自身的语体决定了“动词+数词”结构占有优势,这应是语用功能需要的具体表现。

三、动量成分位于动词前的情况类型

古汉语阶段,数词位于谓语动词前的情况主要有以下几种类型:

(一)数词位于广义连动式中的前一个动词前,由“而”连接后一动词,我们将其码化为:M+V1+而+V2。这种结构中的数词是修饰限制第一个动词V1的,一般V1、V2是连续的两个动作行为,或者V1是V2得以实现的条件。例如:

(10)则命公子结,亦不可;则命公子启,五辞而后许。(《左传·哀公六年》)

(11)遂袒免坐,枕君尸而哭,兴,三踊而出。(《晏子春秋》卷五)

(12)以君之出也处己,入也烦己,饥食其籴,三施而无报,故来。(《国语》卷九)

(二)数词出现在狭义连动结构中的第一个动词前,后一个动词一般是与前一个动词表示前后相接的连续性动作,或后一动词是前一个动词的目的,或后一动词是前一个动词所造成的结果,我们将其码化为:S+M+V1+V2,有时两个动词之间有“以”等介词连接。例如:

(13)君为三覆以待之。戎轻而不整,贪而无亲,胜不相让,败不相救。(《左传·隐公九年》)

(14)三战必死,于此三矣。(《左传·哀公十一年》)

(15)知彼知己者,百战不殆。(《孙子·谋攻篇》)

(三)数词位于前一小句的谓语动词前,但紧接着有另一小句表示由前一小句造成的结果,或表示时间、逻辑上相接的两个小句,我们将其码化为:S+M+V1+(O),V2+(O)。例如:

(16)三逐巴师,不克。(《左传·桓公九年》)

(17)子三困我于朝,吾惧,不敢不见。吾过,子姑告我。(《左传·襄公二十二年》)

(18)盘庚五迁,将治亳殷,民咨胥怨。作《盘庚》三篇。(《尚书·商书》)

(四)数词位于连动式结构中前后的两个动词前,前后动词有对举或前后相继的关系,我们将其码化为:M+V1M+V2。例如:

(19)齐侯免,求丑父,三入三出。(《左传·成公二年》)

(20)飨礼九献,食礼九举,出入五积,三问三劳。(《周礼·秋官司寇第五》)

(21)是故百战百胜,非善之善者也。(《孙子·谋攻篇》)

(五)数词位于动词前表示动作行为的量,数动结构前有表示时段的成分,数词表示在这一时段内动词发生的频率。例如:

(22)子重、子反于是乎一岁七奔命。(《左传·成公七年》)

(23)岂敢定居?一月三捷。(《诗经·小雅·鹿鸣之什》)

(24)上下一日百战。(《韩非子·八说第四十七》)

(六)虽然没有相应的后续成分,但从语义上来看,表义重心在数词所修饰的动词上,整个“数词+动词”结构与前面成分语义上相接,其中数词的计量义并不凸显。例如:

(25)小国之事大国也,苟免于讨,不敢求贶。得贶不过三献。(《左传·昭公六年》)

(26)王宅忧,亮阴三祀。既免丧,其惟弗言。(《尚书·商书》)

(27)归取酬币,终事八反。(《左传·昭公元年》)

以上数词位于动词前的六种情况只是个大致的分类,但总体来看,(四)、(五)两类由于是数量之间的前后对举,所以其中的数词所表示的量还应该是句子所要表达的语义重心,数量义比较明显。其他四种情况中数词都是表示完成后面的动作行为所需要的量,也就是说这种情况下的数词不是单纯的计量,而是表达完成某种动作行为所需要的量。

四、动量成分位于动词后的情况类型

数词位于动词后的情况一般出现在表达刑罚、天文、医学等有精确数量要求的语句中,数词处在动词后位置成为句子的表义重心。也就是说,动词后的数词只具有单纯表达动作行为量的作用,这也符合功能语言学中的焦点原则,即句尾部分往往表达新信息,是句子的自然焦点所在。从以下例句可以看到其中的数词只是单纯的计量,一般这种情况下的数词后不出现其他后续成分,就可以单独结句。

(28)誓大夫曰敢不关,鞭五百。(《周礼·秋官司寇第五》)

(29)录付光录外部检问,是东海郯县吕畅,辞语落漠,髡鞭三百,遣。(《宋书》卷三十四)

(30)卖者杖六十,言“鲤”为“李”也。(《酉阳杂俎》卷十七)

(31)师云:“朝打三千,暮打八百。”(《祖堂集》卷八)

(32)僧曰:“未审此意如何?”师曰:“无人过价,打与三百。”(《五灯会元》卷十一)

通过以上的分析可知,“数词”位于动词前或动词后所起的作用是不同的,动词前的“数词”虽然也表达动作行为的量,但是这个量不是句子所强调的重心,或者说不是句子的焦点所在,它往往是指完成动作行为所需要的量。上节的(一)、(二)、(三)、(六)类就属于这种情况。数词所修饰的动词后往往还有表示该动作行为所造成的结果成分或后续小句,因此,句子的表义重心不是数词本身。而位于动词后的“数词”则多为实指的数量,是单纯计量的,是句子的焦点所在。

即使到了动量词大量产生的中古及近代汉语阶段,“动词+数词”和“数词+动词”两种结构形式仍然大量存在,动词前数词与动词后数词在表义重心上仍然存在这样的差异。为了讨论方便,我们再补充一些例句。数词位于动词前的用例:

(33)帝初不许制《章斌之乐》;三请,乃许之。(《宋书》卷十九)

(34)令段瓒先射,三发皆不中;又段瑾射之,中。(《朝野佥载》卷二)

(35)子贡凡三问仁,圣人三告之以推己度物。(《朱子语类》卷三十三)

数词位于动词后的情况:

(36)师云:“朝打三千,暮打八百。”(《祖堂集》卷八)

(37)敕中上刑重而下刑轻,如律中杖一百,实有一百,敕中则折之为二十。(《朱子语类》卷一百二十八)

(38)直饶十字纵横,朝打三千,暮打八百。(《五灯会元》卷十五)

五、动词前后动量成分表义差异的原因

虽然数词既可以出现在动词前也可以出现在动词后,但存在一定的表义差别。我们推断造成这种现象的原因,首先是谓语动词前后的句法位置造成了表义功能上的差别。一般情况下“数量”成分极易成为句子的焦点,因为人们在交际的过程中不但要注意“质”的问题,即动作行为的内容是什么,也可以说发生(出现)了什么,同时也要注意“量”的问题,即动作行为发生(出现)的次数。因此,量的标记会自然成为人们所要关注的焦点。(参看徐烈炯、潘海华2005)[2](p14)

从另外的角度来看,用于动词前的多为虚指的数词“三”,在先秦汉语阶段“三”的使用频率很高;同时用于动词前表虚指的副词“数”(shuò)在《汉书》中高达506次,在《史记》中也近275次之多;根据语法化理论,这种不再成为句子表义的重心成分很容易发生虚化。情况也确实如此,动词前的“一”、“再”数词都已虚化为副词,并出现了词汇化的现象,如“一再”、“再三”等;动词前的数量词也出现了类似现象,如“一度”的虚化,并进一步词汇化(参看于立昌、吴福祥2011)[3](p27)。而动词后的数量成分则没有类似的现象发生,因为这一位置上的数词或数量词仍然是句子所强调的重点所在,在这种情况下,则不可能产生虚化现象。

从历时角度看,数词由动词前大量向动词后移动,并逐渐形成与现代汉语相一致的“动词+数词+量词”结构,起始阶段的“动词+数词”结构的形成应该是一种语用的驱动,也就是说,随着动词前数词不再是句子的表义重心,只表示完成该动作行为时所需要的量,而且受动词前的一些特殊数词的影响,造成动词前数词表义不明确。而且“数词+动词”结构还容易造成语义上的混淆,如“赦令四下,万刑并除,当时岁月之气不温。”(《论衡》卷十四)“四下”是赦令下了四次,还是向四个方向下,就会产生歧义;“战不胜,弱也;地四削,入诸侯,破也。”(《管子·八观第十三》)同样,“四削”也会产生歧义。这些不利于语义的精确表达的语言形式促使数词向动词后移动,而汉语句子要求结果的离散性特点又促使汉语动作行为要像名词一样要求有具体的度量单位词出现,这也可以看作是名量词类推作用的结果,这也是语言系统发展的一个佐证。当“数词+动词”这种语法范式不能表示动作行为的确切数量时,必然会产生一种新的表义明确的语法形式来代替它,这时便出现了数词后移的现象,并在此基础上逐渐形成了新的动量表达形式——动词+数词+动量词。

[1]唐钰明.古汉语动量表示法探源[J].古汉语研究,1990,(1).

[2]徐烈炯,潘海华.焦点结构和意义的研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[3]于立昌,吴福祥.时间副词“一度”的语义演变[J].古汉语研究,2011,(4).

[责任编辑:邦显]

H141

:A

:1001-0238(2017)03-0089-04

2017-05-17

本文为国家社科基金项目(14BYY115)和教育部人文社会科学规划基金项目(12YJA740097)的部分成果。

于立昌(1969-),男,黑龙江省方正人,江苏师范大学文学院副教授,文学博士,主要从事古汉语语法、词汇研究。