“认同”还是“误认”:论旅游扶贫中贫困村民的心理镜像

2017-08-07王进,周坤

王 进,周 坤

(1.四川大学 旅游学院,成都 610041;2.重庆文理学院 旅游学院,重庆 402160)

“认同”还是“误认”:论旅游扶贫中贫困村民的心理镜像

王 进1,2,周 坤1,2

(1.四川大学 旅游学院,成都 610041;2.重庆文理学院 旅游学院,重庆 402160)

贫困村民是旅游扶贫的目标群体,也是扶贫工作的核心利益相关者,他们在旅游扶贫的社区参与过程中通常会呈现出“无意识认同”、“自我误认”等心理镜像。旅游扶贫的发起者和组织者应科学辨识贫困村民在不同扶贫阶段表现出的心理特征,正确引导他们从“无意识”的“本我”朝“有意识”的“自我”过渡,才能保障贫困村民在旅游扶贫中的有效参与和旅游扶贫工作的顺利推进。

镜像理论;贫困村民;旅游扶贫

我国扶贫开发起始于20世纪80年代,经过30年的不懈努力,取得了举世瞩目的巨大成绩。但长期以来“大而化之”的粗放式扶贫方式,已经不能适应进入攻坚克难阶段扶贫工作的现实需要。精准扶贫成为新时期党和国家扶贫工作的重点和亮点。所谓精准扶贫,是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。精准扶贫不同于撒网式的运动性扶贫,其更强调全社会参与,将扶贫工作细化至社区、家庭及个人。

一 研究述评

旅游业作为富民产业之一,已成为国内外近年来帮助贫困区域减贫致富的重要推手。国外对旅游扶贫的研究起步较早,以1999年英国提出的“Pro-poor Tourism”为开端,其特点是综述类文章较少,更加重视实证类研究。国外学者比较关注贫困地区发展旅游业对提升居民收入、促进就业、改善居住环境等方面的检验(Caroline Ashley,Charlotte Boyd)。2002年,世界旅游组织提出旅游扶贫的STEP(Sustainable Tourism-Eliminating Poverty,ST-EP)概念,旨在构建消除贫困的可持续旅游发展模式。随后,旅游扶贫被认为是针对贫困人口产生净效益(net benefit)的一种扶贫方式[1]。因此,旅游扶贫与通货膨胀的关系(Mattew),旅游扶贫的评价体系(Dilys Roe),旅游扶贫与贫困人口数量增减的内在联系(Scheyvens),扶贫、生活质量与旅游业之间的辩证关系(Robertico Croes)以及旅游扶贫中的利益相关者(Sofield T)等研究视角成为各个领域学者们关注的重点。

近年来,在国内旅游扶贫的相关文献中,比较一致的观点是将社区参与的广度和深度作为衡量旅游扶贫成效的关键因素。1994年以前,社区参与的研究成果仅3篇,且仅与社区疾病(疟疾、地甲病)防治有关。近二十年(1995-2015),受国内扶贫政策影响,国内旅游扶贫相关研究文献数量也颇为丰富,总量9000余篇,属于旅游扶贫研究成果的集中高产期①。从研究内容和数量看,排名前五的分别是研究综述类(20%,2000余篇)、社区参与的发展机制(15%,1300余篇)、旅游扶贫模式(16%,1500余篇)、居民态度感知(13%,约1200余篇)及新农村建设(10%,约900余篇),其他还包括社区归属感、社区权利、社区增权、少数民族社区参与、旅游扶贫产业链等相关研究文献。

总体来看,国内外旅游扶贫研究视角比较宽泛,文献数量丰富,但仍存在三个方面的欠缺。首先,从研究领域看,虽涉及人类学、管理学、经济学等领域,但从哲学、心理层面解读旅游扶贫和社区参与内涵的文章极少。其次,较多文献显示学者们对旅游扶贫中社区参与的概念模糊不清,许多文章中所指“社区”通常指空间上的“社区领域”,而忽略了社区参与不仅仅是贫困村民的参与,也包含当地政府、非贫困村民、公益组织等多个利益相关者的共同参与。因此,社区参与是一个宏观上的概述性术语,并非单指贫困群体的参与,不能一概而论。再者,贫困人口在参与旅游扶贫时的心理特征是不断发展变化的,研究好这一特征,对扶贫政策制定、旅游战略规划等都有重要意义,但从现有文献看,这一部分的研究还相当薄弱。

二 问题的提出

扶贫对象是否有意愿参与扶贫开发,能否情愿、主动、自信、坚定的走上脱贫致富之路,是旅游精准扶贫工作的关键。本文以社区参与中的贫困村民为研究对象,尝试从心理学和哲学层面对旅游扶贫中贫困村民的心理变化进行研究,并试图回答三个问题:(1)贫困村民参与旅游扶贫的心理镜像是如何分阶段展现的?(2)贫困村民参与旅游扶贫的镜像表相有什么特征?(3)基于这些表相如何解读和辨认贫困村民的真正心理特征?通过对上述问题的解读,本文以期找到引导贫困村民参与旅游扶贫的决定性因素,从而丰富旅游扶贫的理论研究,体现对旅游扶贫实践的指导意义。

三 镜像理论与旅游扶贫

镜像理论属于精神分析学里的重要理论,由当代法国著名的精神分析学家雅克·拉康(Lacan Jacaueo)于1936年提出,并于1949年在苏黎世第十六届国际精神分析大会上发表演讲,正式向全世界阐释镜像理论的本质和内涵。

拉康以镜子为载体,通过观察0-2岁婴幼儿群体对自我镜像的反应,从心理学角度解读了婴幼儿在0-18个月对“我”的不同认识。拉康认为才出生的婴儿是一个“未分化的”(undifferentiated)、“非主体的”(non-subject)自然存在[2]70-71。0-5个月期间婴儿对于镜中自我人像的反应表现被称作为“前镜像阶段”[3]。此阶段婴儿对自我的认识处于“支离破碎”状,无法主动感知来自他者的信息,只能非完整性地认识碎片信息。这个时期婴儿对他者、外界的感知是被动的、碎片化的,不能辨别外界事物的完整性和真实性。婴儿在6-18个月时会逐步显现拉康提出的镜像理论变化。在这个阶段,婴儿会对自我镜像产生好感,他们开始接受镜中影像,并不时对其发笑和产生迷恋。处于镜像时期的婴儿开始对外界事物感到好奇,并进行主动模仿。他们开始认识到“自我”的不同,逐渐接受成像的事实。18个月龄后,为“后镜像阶段”,象征婴儿镜像迷恋行为的消失,他们对外界的感知和认识能力增强,对镜中的自我影像好奇心逐渐消失,对周围事物的可控能力和观察力迅速提高,这是婴儿自我成长的必经阶段,是婴儿从“本我”到“自我”的脱变过程。

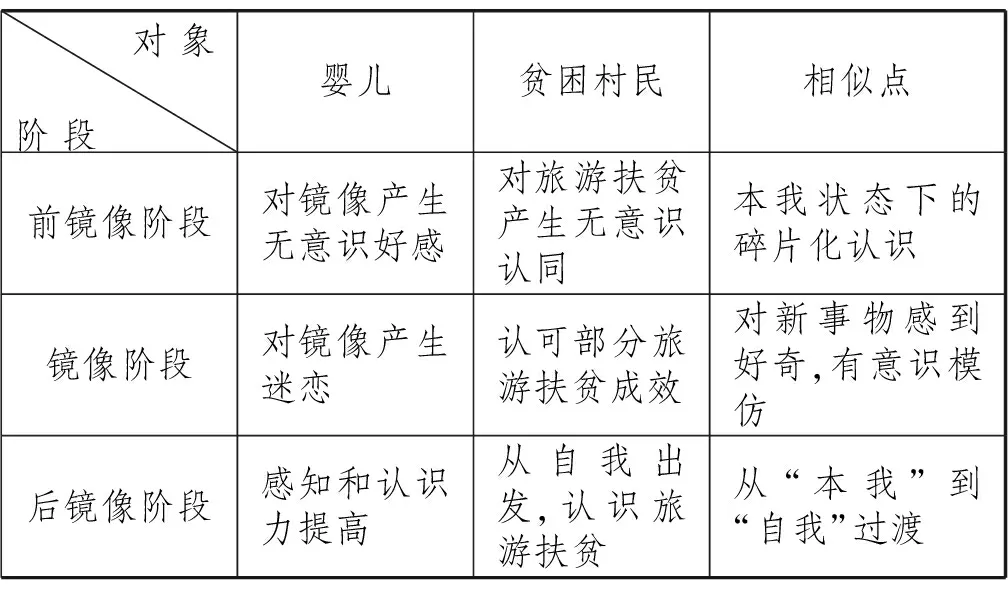

简言之,镜像理论的核心论点在于一种“无意识的自欺”和“无意识地认同”。拉康认为处于镜像阶段的婴儿对镜像的反应是一种想象性的认同意识[4]。笔者以为,从阿图尔·叔本华(Arthur Schopenhauer)的唯我主义,到西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的无意识论及费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)的语言学论,都在试图通过“我”对外界认识的感知变化来研究和构筑“我”的意识结构,论证“我”对外界的感知是如何从浑浊到清明。旅游扶贫中贫困村民对旅游扶贫的认知过程与镜像实验所呈现的过程和结果有着极为相似之处,如表1所示。

表1.镜像理论下的“婴儿——贫困村民”

四 贫困村民参与旅游扶贫的镜像表相

“小康不小康,关键在老乡。”这是习近平总书记在精准扶贫中常说的一句话。“老乡”可泛指农村贫困人口,他们是精准扶贫的受益对象,是精准扶贫的核心主体。显然,贫困村民参与旅游扶贫的有效性和获益保障是一切扶贫任务、目标和考核体系的出发点。在生态环境优越、旅游资源富集且交通状况尚可的贫困乡村,通过发展旅游业带动村民精准脱贫,已成为精准扶贫的重要途径。然而,贫困村民参与旅游扶贫面临诸多现实困难。一方面我国特别贫困山区的常住村民大多以留守老弱妇孺为主,空心化现象显著;另一方面,上述群体对旅游开发、经营和管理的意识淡薄,基本无任何相关教育背景,对旅游扶贫的认知和理解与刚出生婴儿对镜像的认知和反应一样,处于懵懂、浑浊状。

(一)来自贫困村民的声音

课题研究团队于2015年5月及2016年3月,走访了江西杨梅渡村和福建溪口村、吴山底村,上述三个村落均属于旅游扶贫村。其中,福建溪口村和吴山底村均属国家级旅游扶贫村,每年有300万财政拨款用于村庄风貌整治和基础设施建设。研究组成员以访谈和问卷、网络问卷等形式与当地旅游局、村民、村干部进行了交流。文中所提村民A1、B1、C1来自江西杨梅渡村;村民A2、B2、C2来自福建溪口村;村民A3、B3、C3来自福建吴山底村。

1.前镜像阶段

村民A1(62岁,务农):“我相信政府决策,不知道旅游业究竟是什么,听说能挣钱!”

村民B1(58岁,务农):“我儿子去大城市发展了,一年回来一两次。不清楚旅游扶贫怎么提高收入,但听说(环境)会更好。”

村民C1(72岁,务农):“偶尔会有外面的人(游客)过来拍照,他们说我们这房子和城里不一样,空气好。现在村里都是我这样的老人,整个村也就200多常住人口,都是我这岁数,村子里没有学校,小孩们都去县里读书了。村干部对我们挺关心的,说要发展旅游,能提高收入。旅游扶贫听起来是好事,你问我怎么参与进去,这个我不知道,听从安排。”

三位村民代表了众多受访村民对旅游扶贫的态度和认知程度。总体来看,他们对通过开展旅游业实现精准脱贫的政府决策是认同的,但这种认同可能是潜意识的、经验性的镜像认同,是一种“支离破碎”的割裂性认可。通俗地讲,现阶段社区居民对旅游扶贫的认同是基于对“不是我的他事物”的想象性认同,是意识上的“自我误认”,具有典型的“前镜像表相”。其实,此时的贫困村民,尚未意识到参与旅游扶贫的主观能动性和现实意义,只是被动地、潜意识地认可他者或外物所传递的利己信息,对“旅游扶贫是什么?为什么?干什么?”并未有整体性和统一性认知。

2.镜像阶段

村民A2(42岁,乡贤):“我年轻时在上海做钢贸生意,最近几年行情不好,听说家乡在大力发展旅游,回来一看,真和以前不一样了。所有建筑都是黄墙黑瓦,和我小时候住的地方很像。我回来是想做点旅游(经营)的事情。”

村民B2(46岁,乡贤):“政府把路修好了,民居风貌也很好,现在节假日很多游客自驾过来,吃农家饭,带着孩子挖土豆,我看到了许多商机。”

村民C2(53岁,村干部):“村民参与旅游扶贫工作的积极性比以前高了,因为他们看到了扶贫工作的实际效益,现在游客多了,很多村民利用自家的闲置房屋开展农家接待,外面回来的乡贤也多起来了。”

一般来讲,旅游业要发展,有三大决定性因素,即有吸引力的旅游资源,舒适的环境风貌和良好的可进入性,后两者往往也是制约具有一定旅游吸引力的贫困村的发展瓶颈。随着政府主导下村落环境与道路交通的改善与提升,村民正在经历拉康认为的镜像阶段,他们开始主动去感知外部世界,去接受旅游扶贫中自己感兴趣的信息。拉康认为,“处于镜像阶段的婴儿会对镜子中的成像微笑,是因为他们在对自身像快乐的攫取”。处于镜像阶段的村民,对旅游扶贫工作开始有意识地部分认同,他们逐渐认识到自己是旅游扶贫中密不可分的参与者与受益者。

此阶段社区参与的典型特征是村民对自我角色认知的变化,即从“本我”向“自我”的过度。拉康说过:“我逐渐把镜像时期的功能作为成像作用的一个特殊例子,而成像作用旨在有机体和它的现实之间,在主观世界和客观世界之间建立一种联系。”[2]38-39镜像时期促成了自我的诞生之外,社区居民逐渐在主体自我与旅游扶贫之间建立联系。

3.后镜像阶段

村民A3(38岁,创业者):“是我爸妈让我回来的,回来把家里空闲房屋简装了一番,用于餐饮和住宿接待。我们这儿需要预约,一般周末都能住满,比我在城里收入可观,还能和家人在一起。”

村民B3(46岁,务农):“以前(我们)都是自己种地,现在拿出一部分地都给城里人种了②,收益比自己种划算。我还打算搞点土鸡养殖……”

村民C3(59岁,务农):“我家没做旅游接待,但周围人都在做,我女儿也在考虑做点什么(和旅游相关的接待)。”

后镜像阶段,村民经历从“自我误认”到“自我辨认”的过渡期。他们通过观察和对比直观感受到了旅游业发展给村庄、村民带来的实际效益。从这个时期开始,村民才真正算是对旅游扶贫中的社区参与产生了参与性的使命感和责任感,才真正具有了实际意义的社区参与动机。同时,正如此阶段婴儿逐步发展出的想像的能动性和完整感一样,村民对旅游扶贫中的社区参与开始有了认同感。可以说,立场的不同使认识本身也发生了本质的改变。

(二)透过“声音”看本质

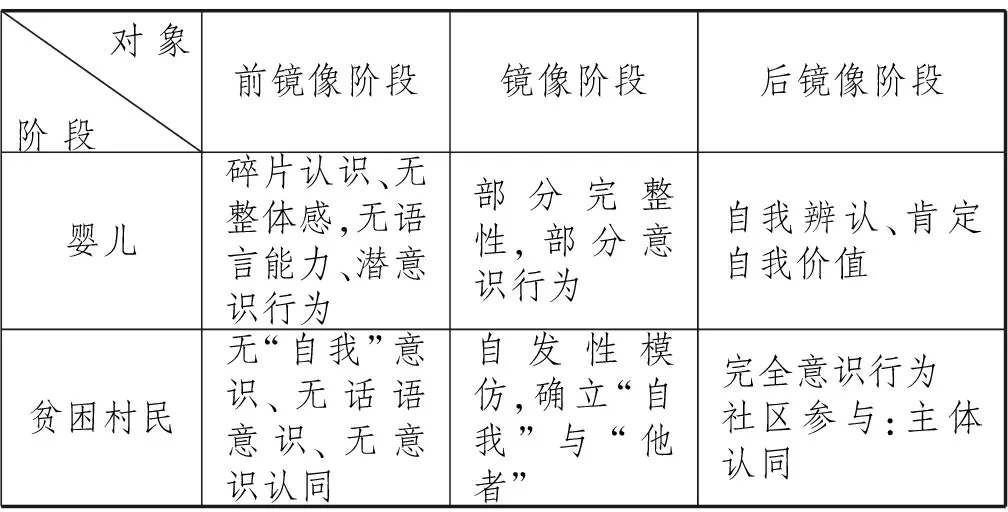

拉康的镜像理论以无意识论为基础,是对费洛伊德“本我、自我、超我”理论的延伸和验证,但拉康更关注从实证研究角度探索人类通过自我误认而逐渐失去真实自我的过程[5]。这与贫困村民在旅游扶贫中对旅游扶贫不同发展阶段和成效的疑惑、观望、认同心理非常相似(见表2)。

拉康深受索绪尔语言学理论的影响,拉康理论的首要创新是将无意识与语言结构进行了对比[6]。在索绪尔看来,能指即“声音”,所指即“意义”。在“声音”与“意义”之间存在着一个动力因关系,这个动力源即在于人——言说者。索绪尔认为是人的言说使声音作为能指,从而决定意义作为所指出场的[7]。索氏将能指归纳为听觉性质,认为能指体现的是时间线条的长度[8]106-108;所指被认为是语言反应的事物,是帮助能指构成语言的必要条件。拉康以索绪尔语言学理论的核心观点“能指/所指图式”为切入点,批判式地提出S/s公式,他将此公式简称为“能指链”。在拉康看来,通过声音表达的具体意义,是声音流的具象体现,是呈波纹状传递和演变,并非单纯的直线关系。

表2.旅游扶贫背景下贫困村民的镜像表相

我们很难忽视一个有趣的现象,在旅游扶贫过程中,以贫困村民为主体的社区居民对旅游扶贫的最初印象一般来自于政府、旅游局等行政职能部门的“声音”,而非自身对相关知识的了解。这些“声音”作为能指,使旅游扶贫的预期成效作为“意义”传递给贫困村民。此时,所指与意义属于“想象界”,与前镜像阶段时期的婴儿镜像反应十分相似。随着时间的线性推移(能指的体现),社区居民逐渐从听觉转向视觉和综合感觉,更为具象地了解旅游扶贫的效果和意义(能指的体现)。他们完整地经历了从“听说—想象”、“意识—证实”到“自我辨识”阶段,这正是镜像阶段、后镜像阶段所映射的真正意义。

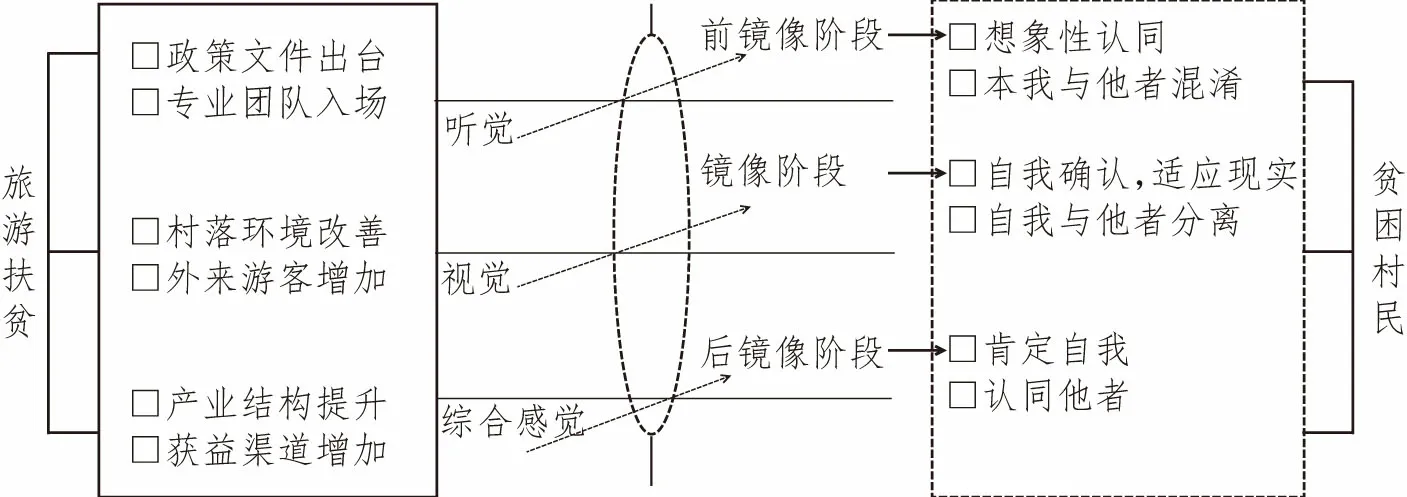

五 不同镜像时期的符号辨认

根据贫困村民对旅游扶贫进展所呈现出的态度变化,可以听觉、视觉、综合感觉为鉴别符号,将贫困村民参与旅游扶贫的心理变化对应于镜像理论的三个阶段(见图1)。

(一)前镜像阶段:听觉主导下的合理化无意识认同

弗洛伊德认为人类的所有心理现象均来源于无意识,而非来源于意识,而意识则是无意识的合理化反映。拉康以费洛伊德的意识观点为参照,提出镜像阶段是人类婴儿时期认识和确定主体的关键阶段,是每个个体的自我本体初步成型的必经步骤[9]17-18。其实,镜像反应过程也是自我接受他者时心理发展的必经过程。在旅游扶贫过程中,贫困村民对旅游扶贫的认知最先来源于听觉,作为对旅游开发和经营知识知之甚少的贫困村民而言,几乎不可能仅通过听觉就正确解译出旅游扶贫中的符号信息。但是同时,他们寄希望于政府部门和专家团队,期待旅游开发带来生活改善,从而懵懂地、被动地选择认同旅游扶贫的意义。此刻,贫困村民对旅游扶贫的认同是最原始、混沌的和无意识的,它遵循本能接受能量,又为满足快乐原则释放能量[10]。此阶段的他们呈现出对旅游扶贫无意识认同的合理量化反映,表现出无“自我”意识的接受,对旅游扶贫的镜像产生好感。

图1.贫困村民参与旅游扶贫不同阶段的心理镜像符号

(二)镜像阶段:视觉主导下的有意识认同和模仿

当旅游扶贫进行一段时间后(时间的长短取决于旅游扶贫的初次成果显现),贫困村民开始有意识地对旅游扶贫进展进行自我意识的解码,并与客观世界建立起了符号互动。拉康曾说过,主体与镜像之间是来回的流动和相互影响,好比“跷跷板”游戏[11]66-68。旅游扶贫工作初期,作为“跷跷板”的主体是来自于村民的听觉,村民通过对外界声音的感知将无意识的本我与“想象界”的镜像连接起来,使得贫困村民借助于镜像对旅游扶贫产生了想象性认同,这与婴儿的前镜像反应一致。如果说前镜像时期贫困村民对于旅游扶贫的认知是出于幻想性质的,那么在镜像阶段,作为镜像媒体的“跷跷板”则逐渐从听觉为主导转化为视觉为主导。随着旅游扶贫实际工作的开展,贫困村民能够可视化地发现村庄面貌发生了改变。一般来说,这种改变会通过新农村或美丽乡村建设实现(如上述A2、B2、C2村民所说)。社区居民发现前镜像阶段时脑海中的幻像逐步与现实对应,这使他们从精神和心理上感觉惊喜,也让他们对旅游扶贫的后续工作感到期待。这种期待被称作是“陷入空间认同的吸引之中的主体形成了从破碎的身体成像到称之为连续的、相对完整的肢体形式幻象”[12]。

(三)后镜像阶段:综合感觉下对他者的认同

模仿在旅游过程中的意义不能低估,旅游者可以借助模仿或追求模仿实现对旅游愉悦的体验[13]。同样,在“耳听为虚、眼见为实”后,社区居民的心理镜像开始从旅游扶贫的“现实界”(the Real Order)朝“想像界”(the Imaginary Order)、“象征界”(the Symbolic Order)进化。由于自我认知能力的不断更新与视阈的不断扩大,贫困村民不再无意识地想象性认同扶贫理论,而是开始愿意并主动与外界发生的改变相融合,从而走向象征界,由“理想自我”向“自我理想”过渡[14]。此阶段,旅游扶贫对就贫困村民的意义已经发生了根本性的符号变异。随着贫困村民对旅游扶贫的想象性认同与“扶贫镜像”的逐步融合,贫困村民对旅游扶贫的社区参与意识也越加强烈和觉醒。因此,越来越多的贫困村民可能会自发地模仿政府、投资商的旅游投资、经营行为,开始积极参与到旅游扶贫中,折射出他们对“他者”的认同,促成了“自我”的诞生。

六 结论与思考

严格来说,上述三个阶段并无明显的时间界限,但三者之间以时间的前进呈现出意识、认识的递进关系。正如拉康所说的“能指链”一样,三者之间或有交叉和反复。贫困村民对旅游扶贫的“成像—识别—认同—自我意识”[15]25-26,也并非一定是随着时间推移而直线向前的线性关系。由于社区居民对外界认识的个体差异,他们可能在不同镜像阶段反复产生凝视、疑虑、反感、认同等心理镜像。对不同阶段贫困村民表现出来的心理镜像进行正确识别,采取恰当的引导方式和对策,是帮助贫困村民顺利从“无意识”的“本我”朝“有意识”的“自我”过渡的催化剂。总的来讲,引导贫困村民参与旅游扶贫,需认清三个问题。

(一)前镜像阶段:是“质疑”还是“认同”?

在短时期内,追求旅游扶贫的全社区参与是很难实现的。我们可以这样认为,一开始,政府部门和贫困居民对于旅游扶贫的认识都具备“无意识”的前镜像特征,双方均可能对旅游扶贫出现“质疑”的心理镜像。因此,政府部门应首先对贫困人口建档建卡,以贫困度、村民参与意愿、可利用旅游资源等为索引,筛选旅游扶贫对象,确立扶贫先后顺序。一方面,在近期实现小范围内的贫困户脱贫,找准“个人—家庭—社区”呈递进式扶贫的精准扶贫路子;另一方面,消除其他贫困村民的疑虑,引领全村识别旅游扶贫的本质,帮助所有贫困户建立对扶贫任务的认同感,引导他们认识自我,了解自我。只有充分调动和发挥贫困个人在脱贫过程中的主观能动作用,才能增强旅游扶贫的减贫实效[16]。

(二)镜像阶段:是“自我误认”还是“行为模仿”?

法语“méconnaissance”是拉康研究精神分析的重要关键词,意为“自我误认”、“认知失败”[17]17。一般来说,贫困村民以认同“镜像”的方式进入镜像阶段,他们便会带着对镜像的期望采取继续观望和等待,一旦他们对旅游扶贫工作产生更强的认同,便开始主动加入和模仿扶贫内容。相反,如果扶贫成效和他们期望有差距,贫困村民很有可能对旅游扶贫产生“自我误认”。在反贫困实施过程中,社区及其贫困群体应是反贫困的主体,而不总是处于被减贫的客体[18]。因此,可以这么认为,在旅游扶贫工作开展的初期,政府部门对贫困人口思想和心理上的精神脱贫应优先于物质脱贫。政府应引导贫困村民首先成为反贫困的主体,帮助他们从意识形态上理解旅游扶贫的积极效应,形成主人翁意识和思想凝聚力,让旅游扶贫的所有利益相关者意识到一切扶贫工作都是以贫困村民为中心而形成的网络放射状组织结构,引领贫困村民对旅游扶贫工作产生认同和模仿,这样才能确保贫困人口的中心利益地位,推进其他扶贫工作的开展。

(三)后镜像阶段:是“自我的异化”还是“真实的自我”?

严格地说,“自我”最早就是在他人中诞生的[17]18。产生于镜像阶段的“自我”,只是一种异化的主体,它必须依赖镜像中的他者才能存在。此时的主体无法拥有绝对的、完全的对外部世界的认识,正如处于镜像阶段的贫困村民对旅游扶贫本质内涵的解读是“片面的”、“碎片的”,较难实现对扶贫工作绝对“真实性”的认识一样。因此,旅游扶贫的发起者和组织者应认清扶贫对象在后镜像时期对旅游扶贫的态度是“无意识认同”的延续还是陷入“自我误认”的虚像,其辨识的依据在于贫困居民对旅游扶贫参与度与支持度的认识深度。可通过建立社区理事会、业主协会、贫困社区公共议事理事会等社区组织,及构建外来投资商、本地旅游经营业主等多方沟通协商体制等方式,随时获取贫困村民参与旅游业的态度感知,以便及时地了解他们在旅游扶贫中的心理动态。只有当贫困村民处于旅游扶贫利益链条的绝对中心地位,一切扶贫工作都围绕拓展居民经济、社会和环境获益渠道展开时,贫困居民的扶贫参与才会体现“真实的自我”。

注释:

①以中国知网为数据库,输入关键词“旅游扶贫”、“扶贫旅游”,以不同年限为单位累积所得数据。

②指个性化都市农业。农民把基本农田分成若干份,按租期(一般是半年至一年)租给不同游客,游客通过网络、电脑等媒介可在家随时查看自己亲手种下的农作物生长情况,并对所收获农作物享有所有权。

[1]MOGRABI J, ROGERSON C M. Maximising the Local Pro-Poor Impacts of Dive Tourism: Sodwana Bay, South Africa[J].UrbanForum, 2007,(2):85-104.

[2]肖恩·霍默.导读拉康[M].李新雨,译.重庆:重庆大学出版社,2014.

[3]崔露什.从拉康的镜像理论看电影及其他媒介影像的镜子功能[J].社会科学论坛,2009,(2):136-139.

[4]张一兵.拉康镜像理论的哲学本相[J].福建论坛(人文社会科学版),2004,(10):36-38.

[5]崔露什.从拉康的镜像理论看电影及其他媒介影像的镜子功能[J].社会科学论坛,2009,(2):136-139.

[6]SORANA M C. Missing the Meeting with the Unconscious——An Essay on Jacques Lacan’s Philosophical View[J].MateiCorinaSorana/Procedia-SocialandBehavioralSciences, 2014,(4):179-184.

[7]杨乃乔,卢可佳.所指与能指的序列关系:在索绪尔与德里达之间——论在场形而上学及本体论的终极意义[J].人文杂志,2003,(4):94-102.

[8]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.3版.北京:商务印书馆,1996.

[9]黄庆.虚无镜像中的他者——拉康结构精神分析学的“主体”思想述评[D].成都:四川大学,2004.

[10]郝敬习.弗洛伊德精神分析理论及其人性观[J].湖州师范学院学报,2009,(3):59-62.

[11]拉康.助成我的功能形成的镜子阶段[M].褚笑泉,译.上海:上海三联书店,2001.

[12]黄作.拉康的说话主体理论评述[J].浙江学刊,2002,(2):38-42.

[13]郑鹏,马耀峰,李天顺.虚拟照进现实:对虚拟旅游的研究内核及范畴之思考[J].旅游学刊,2010,(2):13-18.

[14]邵文硕.拉康镜像理论的理论来源及其理论构建[J].黑龙江教育学院学报,2011,(3):95-97.

[15]朱晓兰.“凝视”理论研究[D].南京:南京大学,2011.

[16]戴小文,曾维忠,庄天慧.循证实践:一种新的精准扶贫机制与方法学探讨[J].四川师范大学学报(社会科学版),2016,(3):131-137.

[17]高文晶.拉康精神分析学自我理论的探索[D].长春:吉林大学,2006.

[18]周爱萍.合作型反贫困视角下贫困成因及治理——以重庆市武陵山区为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2013,(2):81-87.

[责任编辑:钟秋波]

Psychological Mirror Image of the Poor in Pro-poor Tourism

WANG Jin1,2, ZHOU Kun1,2

(1. Tourism School, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610041;2. Tourism College, Chongqing University of Arts and Sciences, Chongqing 402160, China)

The poor is the target group and core stakeholder in pro-poor tourism. They may present series of psychological mirror image about unconscious identification or ego false recognition. It is worthy to identify the poor’s psychological characteristics in various stage of tourism poverty alleviation in order to guide the poor knowing themselves correctly from the view of governmental departments and ensure the poverty eradication works smoothly.

mirror image theory; the poor; pro-poor tourism

2016-08-11

本文系教育部人文社会科学青年基金项目“旅游扶贫视阈下四川少数民族村寨社区获益研究”(16YJC630119)、重庆文理学院校级重点科研项目“产业结构优化背景下西部地区城市旅游功能区构建研究”(Z2012LY01)阶段性成果。

王进(1983—),女,四川宜宾人,四川大学旅游学院旅游管理专业博士生,重庆文理学院旅游学院讲师,主要从事旅游规划与开发研究; 周坤(1983—),男,河北保定人,四川大学旅游学院文化遗产与旅游开发专业博士生,重庆文理学院旅游学院讲师,主要从事文化遗产与旅游开发研究。

F592.3

A

1000-5315(2017)04-0073-07