品德与社会学科反思生成型单元活动设计研究

2017-07-31王彦

王 彦

品德与社会学科反思生成型单元活动设计研究

王 彦

试图通过行动研究,依据低年级学生身心发展规律,结合单元目标,通过反思目标达成与实施效果,构建和探索小学品德与社会学科单元综合活动的范例,以师生交互的形式更加有效地促进学生的学和教师的教。

单元活动设计 反思生成型 情境

儿童是成长中的个体,有着巨大的发展潜能。不同于以知识的习得为目的的其他学科,小学品德与社会学科作为儿童道德与社会意识的启蒙,立足学生发展现实,引导学生积极参与和体验社会生活,学习社会基础知识和基本技能,并强调传授知识与陶冶情操、培养良好的行为习惯相结合。显著的实践性与社会性决定了品德与社会学科始终要在一定的情境中才能加深儿童对文本知识的理解,进而内化为自身的道德修养,促使其更好地发展。社会是复杂多元的,所以模拟生活情境的综合性学科活动在品德与社会课堂不是一种点缀,而是一种必需,它无疑是完成学科育人最好的载体。上海市静安区匣北实验小学围绕着品德与社会学科中很重要的一环——单元活动设计进行了如下思考,以期由一次次探索逐渐演化成一种活动的范式与思考路径。

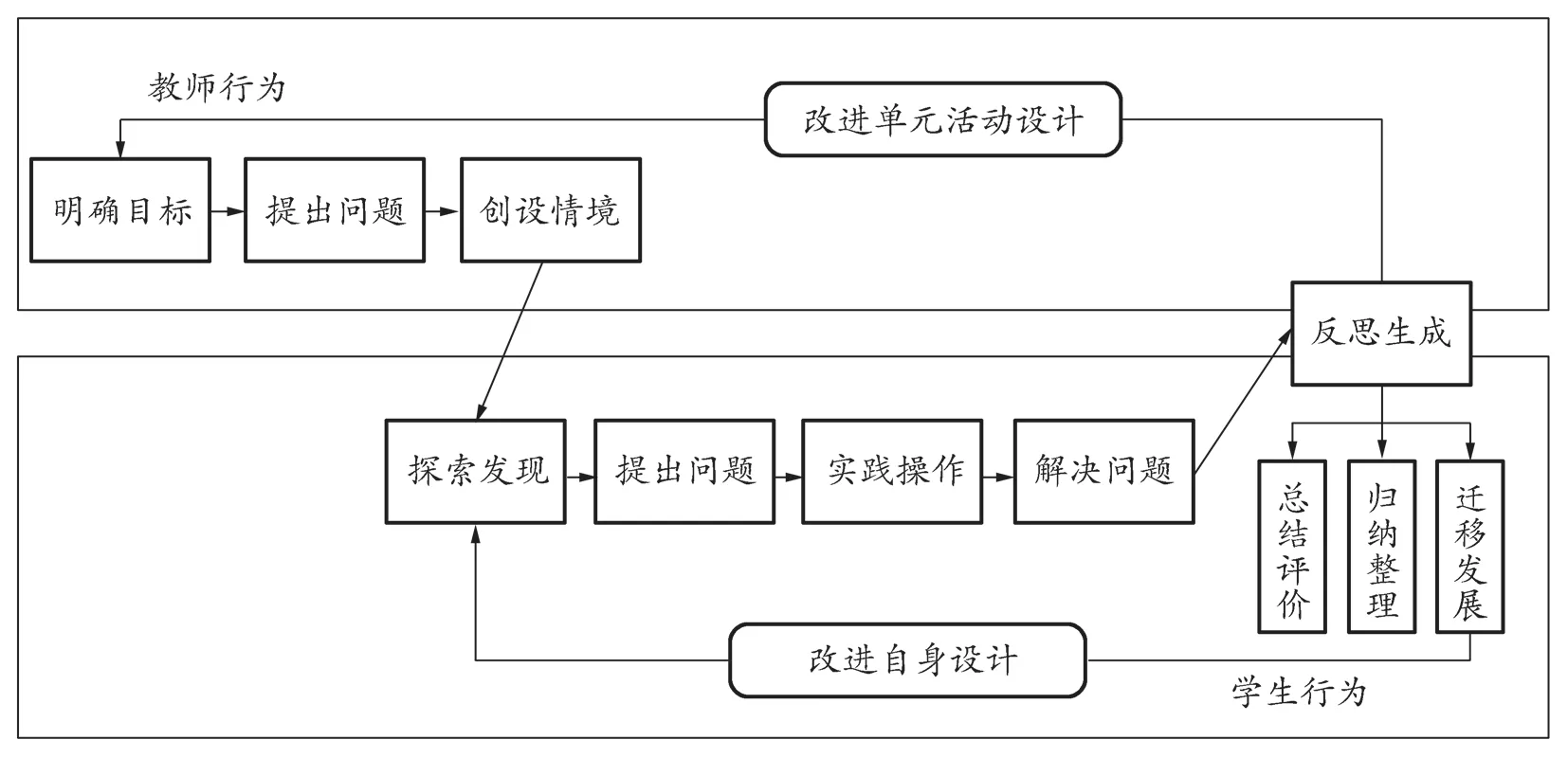

一、单元活动设计的思考

小学品德与社会学科的一个重要目标就是促进学生品德的社会性发展,它有赖于儿童对社会生活的亲身经历和体验、主动探究和积极建构。在这个过程中,根据儿童品德形成的规律和品德与社会学科的特点,教师们探索了“反思生成型”单元活动,就是指学生在课堂上学习教学内容后,教师对目标达成、实施效果进行反思,生成需要解决的问题,针对问题,教师结合学情,围绕单元目标,创设单元综合活动情境,学生根据情境探索发现、产生问题,自主实践操作、改进自身行为,巩固单元目标达成。其思考路径如图1所示。

从图1中可以清楚地发现,课堂活动并不是单向的,在知识的获取中,

图1 品德与社会学科反思生成型单元活动设计流程示意图

教师和学生往往是交错成为教学流程的主导者。如果说先期是教师通过创设情境引导学生去发现问题,那么后期则是让学生通过自己的探索和认识从情境中去获取信息,转化为知识,最终将其内化为一种任务驱动力和能力,作用于自己行为的改变。

二、单元活动设计的流程

根据思考路径,学科团队以上海科教版一年级第一学期第三单元“在学校里成长”的单元综合活动设计为例,实践并印证着我们的思考。

(一)了解学情,明确目标

在进行单元综合活动的设计前,要在了解学情的基础上明确单元的教学目标。这一单元旨在让学生进一步认识学校的生活特点,帮助他们解决上学后的一些问题、烦恼,并通过解决问题的过程,培养他们的主人翁意识和规则意识,更好地融入学校生活。

同时,教师也发现,一年级的孩子虽有一颗为大家服务的心,但往往责任意识较弱,岗位工作经常“三天打鱼,两天晒网”,而且还缺乏完成岗位工作的方法和经验。

由此,教师产生问题:如何增强学生的责任意识、合作能力和工作实践能力?根据目标与学情中的问题,教师选择“培养学生岗位意识”作为单元活动设计的核心。

(二)创设情境,引发生成

岗位意识从何而来?社会上形形色色的工作者无疑会给出最好的诠释。围绕核心,教师进行情境的创设——“小岗位 大奉献”的单元实践活动应运而生。

教师让孩子们参观上海某小区由李阿姨负责的公厕,然后,请孩子们画一画他们印象中的厕所和李阿姨负责的厕所有什么不同。让学生用自己的眼睛去观察,感受李阿姨的爱岗敬业精神,从中体验小岗位可以做出大奉献。通过这样直观的发现和体验,学生生成了许多想解决的问题:我自己的岗位需达到哪些要求?现在做得怎样?我要怎样才能做得更好?当学生讨论自己生成的问题时兴趣特别高,也更有试图解决的欲望。在意识到做好岗位工作必须要有强烈的责任意识后,他们在自己的“岗位承诺书”上郑重签名。由观察现象到得出结论,孩子们抓住了问题的关键;由他人联想到自己,“岗位承诺书”的签名为学生之后的行为改变做出了有效的心理铺垫。

(三)实践反思,改进行为

学生经过探索、发现和思考,初步树立了责任意识,但要真的养成责任意识,必须通过实践反思,即操作、反思、发现问题,再在操作中加以改进。学生岗位工作的能力,岗位责任的意识,就是在这样的过程中不断增强的。而班级中开展岗位的争优评优,学生互评岗位情况,归纳、整理好的工作方法,则是反思生成的催化剂,让学生在自评与互评的过程中了解自己的岗位工作完成情况,同时也可以对其他同学的岗位工作有所启示、有所指导,从而更好地改进岗位工作,促进主人翁意识的形成。

(四)多次反复,不断巩固

养成责任意识绝不可能一蹴而就,因此这一单元活动作业应该是一项长作业。同时,责任意识也不应该仅仅局限于课堂,它来源于社会,最终将伴随着学生从了解到实践内化,最终反哺社会。

活动中,学生在探索发现、产生问题、实践操作,反思生成,从而认真完成自己的岗位工作之后,教师进一步引导学生将这种岗位意识进行迁移,延伸到本单元的另两课的学习任务——装扮我们的教室和一起解决问题,再由课内延伸到课外,由校内延伸到校外。把单元活动跟学校的“小红帽在行动”校园志愿队、走向社会的“红、绿领巾在行动”志愿服务队相结合,让孩子们的触角伸向更远,也使责任意识在实践中不断得到锻炼和巩固。

三、单元活动设计的评价

对于一个好的活动设计,学生的参与程度、喜爱程度以及自己的收获其实都是一种检验,它从侧面反映教师活动设计得是否合理。为了更好地评价和改进活动设计,教师运用制订的工具——品德与社会学科学生课外实践作业评价表让学生进行自我评价,让教师从活动准备、任务实施、任务完成、我的收获四个方面了解学生的活动情况,从而调整设计、完善设计,实现更好的评价。

四、单元活动实施的成效

通过单元活动的实施,学生在悄然发生着变化。在活动的参与中,他们由“回答问题”变为“发现问题”,由“我知道”变成“我会做”,将知识渐渐内化为一种能力,对自己小岗位的意识更强了,积极性也更高了。教师也在整个流程的参与中,通过不断的尝试与探索,寻找自己在活动中的定位;而在安排整个环节的过程中,教师更在反思中改进自己在核心活动中的设计能力。

整个活动中,教师和学生都是受益者,通过反思生成的教学行为和学习行为发生了良性的改变。这也从某种程度上促使教师更好地教,学生更好地学,从而使整个教学过程实现螺旋式的提升,真正实现了师生双赢,教学相长。

王 彦 上海市静安区闸北实验小学 200072