强迫卖淫罪的立法争议及厘清

2017-07-21陈伟,曾瑜

陈 伟,曾 瑜

(1.2.西南政法大学法学院,重庆,401120)

强迫卖淫罪的立法争议及厘清

陈 伟1,曾 瑜2

(1.2.西南政法大学法学院,重庆,401120)

自新中国第一部刑法草案至今,强迫卖淫罪经历了数次大幅度的修改和变动,但均因未抓住问题的本质,导致其犯罪法益、对象和相关行为在解释上面临诸多理论困境,进而影响司法机关的公正适用。为更好地规范与指导司法实践,笔者对强迫卖淫罪的法益作出全面梳理,并对其进行了犯罪类型的重设。当强迫卖淫行为超出强迫行为本身的涵射范围,同时触犯强奸罪或强制猥亵罪的,应分别定罪并数罪并罚,从而通过立法来厘清实践界分问题,实现罪刑法定与罪刑均衡的价值。

刑事立法;强迫卖淫罪;法益;类型化重设

从1950年新中国第一部刑法草案《中华人民共和国刑法大纲草案》至现行刑法典,每部刑法草案或刑法典都根据国家、社会的发展和立法的需要,对强迫卖淫罪法益的内容及排序、罪状和刑罚作了相应的调整和规定。强迫卖淫罪由最初的妨害婚姻与家庭罪被修改为侵害公民人身权利罪,再到现在的妨害社会管理秩序罪,变动如此之大在刑法分则罪名中绝无仅有。刑法修正案(九)再次对强迫卖淫罪进行大幅度的修正,不仅改变了强迫卖淫罪的罪名和罪状,还废除了具体加重情节和死刑的适用,增加了数罪并罚的规定。

在贯彻宽严相济的刑事政策、顺应刑罚轻缓化的发展潮流下,刑法修正案(九)废除了9个死刑,其中仅妨害社会管理秩序罪一章便废除了2个死刑,即组织卖淫罪和强迫卖淫罪。刑法修正案(九)第42条以“情节严重”代替了原组织卖淫罪和强迫卖淫罪的五种加重情节。为了加强对特殊群体权益的保护,彰显刑法对特殊群体的关怀,该修正案将组织、强迫未成年人卖淫作为本罪的从重处罚情节。为配合死刑废除的需求,修正案对强迫卖淫罪做了技术性处理,规定强迫卖淫过程中出现杀害、伤害、强奸、绑架等行为,触犯其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。因刑法保留了故意杀人、故意伤害、强奸、绑架罪的死刑适用,因此也就保留了对强迫卖淫过程中构成相关犯罪时适用死刑的余地。虽然强迫卖淫罪经过数次大规模的修改,刑法修正案(九)亦是结合新的刑事政策和顺应刑法发展的产物,但由于强迫卖淫罪自身存在的不可调和的矛盾,导致只要不从根本上对其进行修正,便无法从根本上解决其理论争议的困境。故笔者立足现时的具体环境,讨论强迫卖淫罪存在的立法困境,最后对其作出顺应时代发展需求的展望。

一、强迫卖淫罪立法问题带来的诸多困境

虽说刑法修正案(九)是结合新的刑事政策和顺应刑法发展的产物,但其仅是机械地配合刑事政策发展的需要,填补法律的空白,并未摆脱传统功利性立法的动机,没有站在科学、理性的角度对强迫卖淫罪进行修改。就强迫卖淫罪而言,作为空白罪状的一支,修正案对其规定笼统,仅规定“强迫他人卖淫的,处……刑”,其固有的理论争议并未随着立法的修正而消除,反而在其他不合时宜的罪名(如嫖宿幼女罪)被删除后,更加凸显。其在所侵犯的法益内容、法益阶序、犯罪对象、实行行为表现方式和卖淫行为的边界上,都存在由立法问题带来的理论困境。

(一)强迫卖淫罪侵犯法益内容不明

刑法基于何种理由对行为人施加刑罚?受启蒙时期天赋人权思想的影响,费尔巴哈根据自己提出的心理强制说与罪刑法定主义对刑罚下了一个定义,即刑罚的本质是实行了权利侵害后由国家运用刑法予以威吓的感性的恶害。由此产生了主宰18世纪末至19世纪初的刑法学界通说——权利侵害说。该学说认为,无论是国家还是个人,都具有人格、享有权利,犯罪的本质是对有刑法法规规定的他人权利的侵害。有权利侵害才有犯罪,犯罪是刑罚的前提或原因,没有犯罪,即没有权利侵害就不会有刑罚。[1]到了19世纪20年代,权利侵害说受到来自各方面的质疑和批判,如萨维尼指出,法律和民族精神紧密联系在一起,权利侵害说是基于根据不足的超经验先天假设的自然法,而法律却是民族文化和民族历史的产物,他相信法律具有历史延续性,事实先于理论,法律是历史权利而不是自然权利。[2]在费尔巴哈权利侵害说理论的基础上,1834年,以比恩保姆的论文《论犯罪概念的权利侵害的必要性》的发表为标志,法益理论正式问世。法益侵害说较之权利侵害说不仅脱离了萨维尼所批判的先验国家哲学的拘束,而且它立足于被侵害的对象本身去评价行为的社会危害性,将侵害法益具体描述为对主观权利对象的危害,而并非是对抽象权利本身的危害。[3]法益侵害说使刑罚的发动更具明确性,判定某一具体行为构成犯罪并需要接受刑罚处罚的前提必定是国家所保护的法益受到了严重的侵害。

犯罪构成是认定犯罪的法律标准,符合犯罪构成的行为就是犯罪,而法益具有解释犯罪构成要件目标的机能。对法益的不同理解,必然导致对犯罪构成要件的不同理解,进而导致宽窄不同的处罚范围。[4]对强迫卖淫罪法益内容的不同理解必然影响本罪的司法适用。现阶段学者对强迫卖淫罪法益内容的争论主要包括两种:

第一种为一元法益侵害说和二元法益侵害说的争论,即强迫卖淫罪是仅侵犯他人人身权利法益或社会管理秩序法益还是同时侵犯二者的争论。在一元法益侵害说中,有的学者认为,本罪仅侵犯社会治安秩序和社会的健康风气,即社会管理秩序。[5]所谓的社会管理秩序,是国家取缔、制约、惩罚妨害社会风化的行为而形成的秩序。[6]这一社会管理秩序在卖淫类的犯罪中便被具体为抽象的社会风尚。现代法治国家主张法律与道德严格区分,因此不允许国家将刑法作为强行维持或者推行其认可的某种社会风尚的手段。因为这将使刑法的适用边界变得模糊,过度入侵和干涉人们的私生活,甚至会有侵入人们的意识、控制人们的思维的危险。不过,现在的社会风尚保护原则并不将思想作为保护的对象,而是将其作为连接人们现实社会生活的纽带。某些违反社会风尚的行为因此就具有了外在的社会危害性,成为了刑罚处罚的对象,而此社会风尚也就成了刑法所保护的利益。[7]还有的学者认为,性自主权才是本罪的定罪要件,如果性自主权没有被侵犯,则行为人的行为不构成强迫卖淫罪。其他的人身权利和社会风化是否被侵害对构成本罪没有直接意义,因此没有必要在本罪的直接法益中予以揭示,否则直接法益的内容将极为繁杂,丧失其应有的功能。[8]

第二种为人身自由侵害包括说与排除说的争议。强迫卖淫罪的法益是否包含人身自由也引发了理论争议。有些学者认为,强迫卖淫罪在侵害性自主权的同时必然侵犯被害人的人身自由权,行为人强迫卖淫的强迫行为必然导致被害人失去支配自己行为的自由。[9]而另一些学者则认为,性自主权业已包含人们的人身自由及意思自由,不应将它们作为并列的法益进行保护。[9]22-24

产生以上争议的原因主要有两点,一是1997年刑法将强迫卖淫罪从侵犯公民人身权利、民主权利罪转移到了妨害社会管理秩序罪一章中,改变了本罪的章次排序;二是学者对人身权利的不同理解。

侵害法益的不同会导致罪名罪状设置的不同,也会导致法律适用的不同,对强迫卖淫罪侵害法益内容的理论争议不可避地会影响犯罪的认定和刑罚的适用。同时对法益内容的不同理解还影响刑罚的配置,根据罪刑均衡原则,刑罚应该与犯罪行为所侵犯的法益及行为人的责任相适应。在此基础上,如果认为强迫卖淫罪仅侵犯社会管理秩序法益,便无从解释本罪的法定刑高于引诱、容留、介绍卖淫罪的原因;若认为本罪仅侵犯性自主权,便无法解释其最高刑和最低刑与其他性犯罪(强奸罪、强制猥亵罪)存在差异的原因;若认为本罪侵犯的是二元法益,也无法说明为何本罪会与仅侵害社会管理秩序法益的组织卖淫罪列于同一条文,并适用完全相同的法定刑。

(二)强迫卖淫罪法益阶序设置不当

刑法的法益是刑法所保护的利益,刑法作为守护人们法益的最后阵地,必须审慎克制。法益阶序是指法益的排列次序。刑法的价值取向往往体现在其具体保护的法益范围、内容及各法益间的排列次序上。[10]刑法的价值取向体现在刑法分则中便是类罪和个罪排列顺序的不同,当前德国、日本及我国的刑法均由重及轻地将涉及国家安全的犯罪放在前面,其后是公共安全,再次是个人法益。在每一类犯罪中,往往也是侵犯较重法益的个罪排列在前,较轻法益的个罪排列在后。

从强迫卖淫罪的阶序看,强迫卖淫罪位列于保护社会管理秩序法益的刑法分则第六章第八节,在其之前的是国家安全、公共安全、市场经济秩序、公民人身权利、民主权利和财产权利的法益。纵观此节规定的犯罪,除强迫卖淫罪外,其他犯罪都属于无被害人的犯罪。其中,组织、协助组织卖淫罪、引诱、容留、介绍卖淫罪只侵犯了社会管理秩序;传播性病罪侵犯了社会管理秩序和不特定多数人的健康权[11];窝藏、包庇罪侵犯了国家的司法作用权[12];而强迫卖淫罪不仅是有具体被害人的犯罪,而且行为人侵犯的是作为被害人最基本的人身权利之一的性自主权。

我国刑法分则的罪名大体是按犯罪所侵犯的同类法益排列的,但也会因立法技术上的需要对其排序进行调整。基于强迫卖淫罪侵犯的是妇女的性自主权的原因,1979年刑法将其规定在侵犯公民人身权利、民主权利罪一章。随着其他法律文件对本罪的补充,特别是本罪犯罪对象的扩大,当时刑法并不保护男性的性自主权,故立法和司法机关便将本罪侵犯的法益笼统地归纳为社会的管理秩序。经过多年的适用,1997年刑法修订时,便正式将本罪规定在妨害社会管理秩序罪一章,以便把妨害社会风尚的犯罪集中起来作专节规定。[13]

在民权主义刑法中,当犯罪有确定的被害人时,个人法益应当优于社会法益和国家法益,即被害人的人身权利应该优于其他法益受到保护。在现有刑法分则的构架上,公民的人身权利也列于社会管理秩序之前被保护。因此,将强迫卖淫罪规定在妨害社会管理秩序罪一章,实际是突出强调了社会管理秩序而忽视了被害人的人身权利。

马克思曾指出:“人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”[14]人是马克思主义哲学的出发点,人是基础、是主体,是目的而不是手段。因此,当有具体被害人的犯罪同时侵犯人身权利法益和其他法益时,国家应首先保护人身权利法益。将强迫卖淫罪放置在社会管理秩序罪中不仅不符合我国刑法的法益排序,也不符合现代法治社会尊重人权和以人为本的立法理念。

且从罪名和刑罚的配置上看,强迫卖淫罪与组织卖淫罪属于选择性罪名,并列于同一刑法条文,并适用相同的法定刑。刑罚不可避免的是对犯罪人的一种报复,根据罪刑均衡原则,刑罚的质和量应与犯罪行为相适应,刑罚的轻重应与其侵犯法益的轻重和侵犯法益的程度相吻合。组织卖淫罪仅侵犯社会的管理秩序,而在通说二元法益侵害说中,强迫卖淫罪在侵犯社会管理秩序的基础上还侵犯了他人的性自主权,强迫卖淫罪所侵犯的法益价值理应重于组织卖淫罪。因此,二者适用相同的刑罚明显违反了罪刑均衡原则,导致刑法适用不均。

(三)强迫卖淫罪犯罪对象范围模糊

从马克思主义哲学视角看,在一定意义上,对象与客体具有一致性,对象就是客体,客体就是对象。[15]犯罪客体(法益)决定了犯罪的性质,但作为一种抽象的利益,它不可能受到客观犯罪行为的直接作用,法益所受的侵害只能通过各种具体外化了的犯罪对象表现出来。从唯物主义的认识论看,人们对一事物的认识是从具体到抽象的一个过程,所以在认识一个具体的犯罪时,人们也是先有了对犯罪对象的认识,再进一步认识到犯罪行为所侵犯的实质内容,即犯罪行为所侵犯的法益。[16]因此,研究犯罪对象对厘清犯罪客体和犯罪的性质有至关重要的作用。

从1950年研究起草的刑法草案到1979年我国颁布实施的第一部刑法典,强迫卖淫罪的犯罪对象都仅指妇女。随着男性卖淫现象的出现,1992年最高法、最高检联合印发通知对本罪的犯罪对象作出修改,明确将强迫卖淫罪的犯罪对象由“妇女”改为“他人”。本罪犯罪对象的争论也就此展开,争论主要分为两派。

第一派认为,强迫男性卖淫的实质是违背男性的意志迫使其被奸淫。由于男性不能成为强奸罪的受害者,故刑法规范上隐含强迫男性卖淫的内容是缺乏实质意义的,即男性不会成为强迫卖淫的对象。[10]171

第二派认为,强迫卖淫罪的犯罪对象可以包括男性和女性,但是对于本罪犯罪对象的外延存在争议。首先,是对犯罪对象年龄范围的争议。随着具有较大影响力的男性卖淫案件的增加a如影响较大的离职警察组建男性卖淫团伙案,该案行为人被判决组织卖淫罪。参见孙思雅:《离职警察组建男性卖淫团伙,指使手下杀竞争对手》,http://legal.people.com.cn/GB/15749364.html.2011-09-26.,理论上普遍都认同本罪的犯罪对象是包括男性和女性在内的他人,但对犯罪对象年龄的范围仍有较大争议b如李洁教授认为,本罪的犯罪对象是除幼女之外的不特定的人。参见李洁:《刑法学(第二版)》,中国人民大学出版社2014年版,第551页。顾肖荣教授认为,本罪的犯罪对象不包括不满14周岁的幼男。参见顾肖荣:《体系刑法学——刑法分则四》,中国法制出版社2012年版,第381页。。其次,是对犯罪对象是否包括有卖淫习性的人的争议。有学者认为,本罪的犯罪对象在性别和年龄上均不应受限,但其应当是从未从事过卖淫活动的人,或是曾从事卖淫活动但拒绝再次卖淫的人,若行为人误将有卖淫习性的人当做强迫对象,迫使其卖淫,构成本罪的未遂。[17]而另一些学者则认为,刑法应当“不论该公民是守法的良民还是有过卖淫劣迹或者甚至是仍在从事卖淫活动的人员,均应受到法律的平等保护,强迫任何人卖淫的行为均应受到法律的严惩”[18]。

虽然在现实生活中,不乏出现兽奸的情形,很多国家也用法律对此行为进行规制和处罚。c早期,兽交(bestiality)在普通法上是一种严重违犯天性的罪行,甚至被判处死刑。如在美国,多数州立法规定兽交是一种犯罪行为,在不同的州分别可以构成轻罪或者重罪;德国在2013年出于“动物保护”考虑,立法禁止公民与动物之间发生任何性行为,违者将会面临最高2.5万欧元的罚款。兽奸固然会对社会风尚造成危害,但刑罚作为一种重大的痛苦,不应成为维持社会伦理的手段,兽奸并未侵犯他人法益,因此不能成为犯罪。[19]

在刑法修正案(九)对卖淫类犯罪进行一系列修正后,导致本罪的犯罪对象更加混乱不清:其一,修正案将强迫不满14周岁的幼女卖淫这一加重情节删除,代之以情节严重作为加重处罚的基础;其二,规定强迫未成年人卖淫作为从重处罚的依据;其三,废除了嫖宿幼女罪,意味着幼女已经不能成为嫖宿的对象,如有嫖宿幼女的行为,只能按照刑法中的其他犯罪予以定罪处罚;其四,保留了引诱幼女卖淫罪。

以上的四点修正中,对本罪犯罪对象范围的确定造成最大影响的,当属嫖宿幼女罪的废除和强迫幼女卖淫加重情节的删除。刑法修正案(九)使现行刑法无法回答一个问题,即当嫖宿被强迫卖淫幼女的嫖客构成强奸罪时,强迫卖淫罪的行为主体究竟是与嫖客一同构成强奸罪的共同犯罪,还是仍以强迫卖淫罪定罪处罚的问题。同时,立法者在删除嫖宿幼女罪后却保留了引诱幼女卖淫罪,也不利于幼女在卖淫嫖娼活动中身份和地位的认定。法律的漏洞和立法的缺陷,使我们无论从目的解释还是从体系解释出发,都无法确定强迫卖淫罪犯罪对象的外延是否包含不满14周岁的幼女。同理,我们也无法得知不满14周岁、缺乏同意能力的幼男是否能成为本罪的犯罪对象。强迫卖淫罪的犯罪对象不明确,导致难以确定本罪的犯罪构成要件,最终影响对犯罪行为构成本罪或它罪的判断。

(四)强迫卖淫罪相关行为界定不清

1.强迫卖淫罪强迫手段与强迫程度之争

虽然最高人民检察院和公安部在2008年联合发布的刑事案件立案追诉标准规定,以暴力、胁迫等手段强迫他人卖淫的,应立案追诉。但其并未规定暴力、胁迫等强迫手段的范围和所要达到的程度。法律的空白和语言的模糊为本罪强迫手段的内涵和外延的争议提供了滋生的土壤。

(1)强迫卖淫罪强迫手段的理论争议

对于强迫卖淫罪强迫手段,主要有两种观点:第一种观点认为,强迫卖淫罪的强迫手段与强奸罪的强迫手段具有等同性,都是使用暴力、胁迫或其他方式。其中“暴力”是指行为人对被害人使用直接危及其人身安全的如殴打、捆绑、拘禁等行为;“胁迫”是指行为人对被害人实施精神强制如威胁、恐吓等非直接危及人身安全的行为;而“其他方式”主要是指行为人利用被害人处于无力反抗或不知反抗的如患病、醉酒、睡觉、麻醉等状态。[20]

第二种观点认为,应对强迫卖淫罪的强迫手段与强奸罪的强迫手段作出区分。一些学者认为二者的强迫目的是不一致的,强奸罪的强迫手段是用来排除被害人反抗的可能,直接扫清行为人与被害人性交障碍的手段;而强迫卖淫罪的强迫手段是给被害人以肉体上的痛苦,从而使其产生精神上的恐惧,被迫同意向他人卖淫。[21]还有学者认为,强迫卖淫罪的强迫行为不应包括强奸罪中致使或者利用他人醉酒、麻醉等不知反抗的手段(下文简称“麻醉手段”),因为麻醉手段已经超出了强迫卖淫罪的涵射范围。强迫卖淫罪是行为人利用强迫手段扫清被害人与嫖客间的障碍,使双方顺利发生性行为,即在该罪中,违反被害人意志的是强迫卖淫罪的行为人,嫖客的性交未直接违反被害人的意志,并不触犯刑法。但若行为人以麻醉手段,使被害人处于不知反抗的神志不清或昏迷状态时,嫖客的性交直接违反了被害人的意志,丧失了非罪性前提,构成强奸罪。[22]

无论学者们怎么争论,立法者始终没有对强迫卖淫罪强迫手段的范围作出规定,因此也就无法给司法实践一个稳定而精确的指导,有损刑法的可预测性。

(2)强迫卖淫罪强迫程度的理论争议

在强迫卖淫罪中,强迫手段只是该罪实行行为的外在表现形式,而真正构成强迫卖淫罪本质的是该强迫行为违背了被害人的意志。法益主体的同意是刑法中的一种重要辩护理由,被害人对性行为的不同意是成立性犯罪的关键。在性犯罪中被害人的性自主权是一个历史的发展过程,是从女性摆脱了附属于男性的财产地位时产生的,是从财产到权利的演变过程。d无论中外,传统有关性犯罪的立法都是将女性视为从属于男性的财产,女性的从属地位在人类历史上曾一度被视为天经地义。如《礼记·内则》对女性的解释是:“妇人,伏于人也。”随着女权运动、人权运动的深入发展,性自主权逐渐成为个人权利,性犯罪也从传统的女性被害人转变为性别中立主义,扩大了性自主权的保护范围。在刑法中,性自主权是一种消极自由,即拒绝与他人发生性行为的自由。

然而在性犯罪中,同意问题非常复杂,同意与不同意之间的界限往往难以界定。因强迫卖淫罪侵犯的法益和对象较一般性犯罪更具复杂性,故在认定被害人是否同意的问题上,会遭受更多的困难。强迫卖淫罪的本质是违背他人的意志迫使其卖淫,对该罪的同意问题可分为三种形式:其一是行为人使用殴打、拘禁等具有严重强制性的手段迫使被害人卖淫的,该具有严重强制性的强迫行为导致被害人同意无效;其二是因被害人年龄或身体原因,如不满14周岁、昏睡等,法律规定其缺乏有效的性同意;其三是行为人对心智健康的有同意能力的被害人,采取威胁、欺骗等不具有明显强制性的手段,使同意产生瑕疵,因此无效。对以上三种形式,同意与否的界限都非常模糊,尤其在对强迫卖淫罪的强迫手段仍存争议时,对手段的程度更加难以作出认定。其中争议最为突出的是第三种形式,即在行为人没有直接用暴力压制被害人反抗时,达到何种强迫程度,才能认定被害人不同意,进而认定行为人的强迫行为构成强迫卖淫罪。

是否违背被害人的意志,即同意与否,是一个非常抽象的问题。如一妇女陪同父亲从乡村到城市看病,因经济拮据无法承担住院费,此时一医院勤杂工将其收留。一晚该勤杂工向妇女提出性要求,开始妇女拒绝,但碍于收留情面且为避免流落街头,最终与该勤杂工发生了性关系。[23]学者认为,从心理学角度出发,该性行为违反了妇女的意志,但是从法律上评价,它确实又得到了妇女的同意。而在另一类似案例上,学者却认为行为人利用了被害人孤立无援的状态,本质上违反了被害人的意志,属于强迫卖淫罪。e行为人以介绍工作为由将两女青年诱骗至广东某地后,以无钱开支食宿将流落街头为由要求二女卖淫,二女在孤立无援的状态下只有屈从接客。参见赵秉志:《中国刑法案例与学理研究——分则篇(五)妨害社会管理秩序罪》,法律出版社2001年版,第318-331页。在犯罪对象单一为女性的强奸罪中,是否违背被害人的意志尚且难以认定。在犯罪对象复杂且外延仍存争议的强迫卖淫罪中,犯罪对象间性别和年龄的不同使身心状态差异更加明显,导致认定同意与否时偏差更大。公正不应流于形式,而应立足实质。为了实现实质的公正,法律在回答不同性别和年龄被害人的同意问题时,应区别对待。同一罪名,不同的犯罪对象适用不同的入罪标准,将使强迫卖淫罪更加复杂,进而导致入罪和出罪的认定更易出错。

2.强迫卖淫罪卖淫行为边界之争

除了行为人的强迫行为,强迫卖淫罪的另一重要落脚点是被害人的卖淫行为。强迫卖淫罪,顾名思义是行为人强迫他人从事卖淫行为而不是其他行为。卖淫在刑法中是一个规范性的词语,主要规定在刑法分则第六章第八节的卖淫类罪名中。虽然刑法涉及卖淫的罪名有七个之多,但我们不得不承认,客观上,刑法并没有对卖淫行为作出具体的界定,故卖淫行为在刑法上没有统一的定义。对卖淫行为内涵和外延的争议颇多,在此笔者从卖淫的外在表现形式和目的出发对其争议内容进行梳理。

“卖淫”在当代汉语词典和现代汉语词典中,均表示女性出卖肉体的行为。不难发现,该汉语的语义解释已经无法因应“卖淫”这一概念的时代变化,因此不能将其作为界定“卖淫”的标准。卖淫的外在表现形式是与他人发生性关系。对性关系的定义是历史的、随着社会的发展不断变化的。与性关系具有相同概念的是性行为,最初性行为仅指最狭义的性交,但随着时代的发展,许多国家都在不断扩大性行为的外延。除扩张性交的概念,性行为还包括各种满足性欲望的性接触。[24]

虽然对性行为作出扩大解释是顺应时代潮流的表现,但是理论上学者仅用概括和模糊的语言对卖淫行为进行描述,如满足他人性欲的行为[25]和以自己肉体供人取乐的行为[26]等。如此概括和模糊的表述对实践并无任何实质性的指导作用。实践中,1995年公安部发布的批复规定,卖淫是指不特定的男女之间发生的手淫、口淫、性交行为,即不包括同性之间的性行为。2001年公安部再发一批复对前一批复作出修订,规定卖淫是指不特定的异性或者同性之间发生的包括口淫、手淫、鸡奸等在内的不正当性关系行为。

尽管公安部对卖淫行为作了批复,但由于其属于行政机关,且此批复主要针对治安管理处罚条例里的卖淫嫖娼行为,故其对刑事司法实践的指导作用还有待商榷。根据治安管理处罚法的规定,卖淫嫖娼或者引诱、容留、介绍卖淫的,最高可处十五日行政拘留并处五千元罚款。f参见《中华人民共和国治安管理处罚法》第66条、第67条。而刑法规定引诱、容留、介绍卖淫罪,最高可处有期徒刑十五年,并处罚金。由此可知,公安部批复中的行为与刑法中的行为所侵犯法益的轻重是不同的。对处罚如此严重的卖淫类犯罪的卖淫行为,其认定标准理应由法律或者司法解释作出明确规定,而不是由公安部以批复的形式作扩大解释。

因此在刑事司法实践中,司法机关在认定一色情服务是否行属于卖淫时,仍存在较大争议。如2011年广东省佛山市南海区人民法院判决认为“波推”和“打飞机”一类的色情服务不属于卖淫,因此行为人不构成组织卖淫罪,不应追究其刑事责任。同时广东高院也作出回应称,对提供手淫服务的行为,因现行刑法和司法解释均未对此作出规定,根据罪刑法定原则,不宜将此行为认定为犯罪。但与此同时,北京、上海和福州的类似案件中,法院都将手淫行为认定为卖淫,并对行为人作出了刑事处罚。[27]

面对上述争议,有学者认为,在刑法上卖淫的性行为不应过度扩张,造成过度解释,而应将其局限在有性器官的“性侵入”内,从而在刑法上将与性行为相关甚至相似的行为排除在卖淫的性行为之外,以充分体现刑法解释的保守立场。因此,性交、口交具有性侵入的特征,可以认定为卖淫,而手淫和胸推,因缺乏性侵入,故站在刑法解释保守性的立场上,不宜将其解释为卖淫。[28]还有的学者认为,随着卖淫行业的发展,色情服务的种类不断“丰富”,但其本质与传统的卖淫并无实质区别。若将手淫、胸推等排除在卖淫之外,今后必将出现色情服务行业打着手淫和胸推的幌子进行卖淫的现象,不利国家对犯罪的打击。[29]

对于卖淫的目的,理论上有的学者认为卖淫是以营利为目的,自愿将自己的身体提供给他人的行为。[30]有的认为,立法并未要求行为人具有营利目的,因而在研究强迫卖淫罪的构成要件时,我们不能想当然地随意增加目的要件,否则将违反罪刑法定原则的要求。[31]还有的认为,许多经济犯罪刑法同样没有明文规定营利目的,如逃税罪、保险诈骗罪等,这仅是立法技术的要求,并不能因此否认其营利的犯罪目的。且营利与牟利存在区别,营利是指谋取利润,即物质与经济上的回报;而牟利的范围较之宽广,指谋取私人利益,不仅包括营利,也包括精神和权力上的其它利益,强迫卖淫罪应具有牟利目的。[10]154-156,180与此相对的观点认为,卖淫必须是以取得金钱或物质为条件而与他人发生性关系的行为,为获得非物质性利益,如升职条件等,而发生的性关系,不能称为卖淫。[32]实践中,1995年、2001年和2003年公安部出台的批复都规定卖淫是以金钱、财物为媒介发生不正当的性关系的行为。g参见《关于对以营利为目的的手淫、口淫等行为定性处理问题的批复》《公安部关于对同性之间以钱财为媒介的性行为定性处理问题的批复》及《以钱财为媒介尚未发生性行为或已发生性行为尚未给付钱财如何定性问题的批复》。从批复看,公安部认为卖淫只能以钱财为媒介,即卖淫应当包含有“营利”目的,此利应该是财产性利益而不是其他无形的权色交易、求职、谋取晋升或工作调动等牟利目的。与认定卖淫的外在表现形式相同,对卖淫的目的刑法也没有给出明确的指导。

由此可知,无论是公安部的批复、广东高院的回复还是学者的学理解释,对卖淫的外在表现形式和目的的解释都缺乏指导刑事司法的法律效力。法律的空白给认定行为是否构成犯罪带来巨大的争议和困难。

二、强迫卖淫罪立法路径的完善

中国的法律文化偏重伦理、重家国,而轻理性、轻个人。在刑法立法中,立法者有时过于强调集体的利益,而忽视个人法益,导致犯罪设置笼统,缺乏明确性。在现行刑法中,立法者认为,强迫卖淫罪侵犯了社会风尚和他人的人身权利法益。我国刑法的通说认为,法益是指由法律所保护的、客观上可能受到侵害或者威胁的人的生活利益。故刑法的法益只能是个人利益以及建立在保护个人利益基础上的,能够还原为个人利益的国家利益与社会利益,单纯违反伦理的行为不能被规定为犯罪。[21]63-64

刑法并不规制单个人的卖淫行为,它并非刑法所保护的“社会风尚”。同理,当强迫单个人卖淫时,将此卖淫行为作为刑法的“社会风尚”加以规制是不合理的,强迫卖淫罪侵犯的应该是他人的性自主权。法益应是犯罪构成的基础,法益设置错误导致本罪与刑法分则里的众多其他犯罪存在重合关系,进而导致本罪的认定困难,影响司法机关的公正适用。为更好地规范与指导司法实践,需要从立法层面对本罪进行再一次的梳理。

(一)强迫卖淫罪犯罪类型的再设

为更好地规范与指导实践,罪名必须能够准确地概况罪状的内容,特别是行为和行为对象等核心内容。刑法修正案(九)将原刑法第358条的罪状由“组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的”改为了“组织、强迫他人卖淫”。因此有学者认为,该修正案强调了组织行为和强迫行为的并列,指明二者的犯罪对象具有同一性,应将该法条的罪名由“组织卖淫罪、强迫卖淫罪”改为“组织、强迫卖淫罪”。[33]但笔者认为,组织卖淫罪与强迫卖淫罪侵犯了不同的法益,二者适用相同的刑罚本身即有违罪刑均衡原则,若再将两罪合并为一罪,必会引发更为混乱的法律适用局面。因此宜将强迫卖淫罪与组织卖淫罪分离,用不同的条文予以规定。

强迫卖淫罪存在诸多理论困境的根本原因是,立法者将不同位阶的法益作为本罪犯罪构成的组成部分。为从根本上解决争议,只能对本罪进行重设:首先,将本罪侵犯的法益逐一梳理并分离出来,仅保留对强迫行为的评价,即将其规定为与放火罪、颠覆国家政权罪等类似的行为犯;其次,将分离出来的法益与刑法分则罪名一一对应,分别进行定罪量刑。

与强奸行为相比,强迫卖淫行为给被害人带来的伤害更大,因为被害人不仅有反复遭受违背自己意愿的性侵入的危险,而且在现在的大环境下,被害人不可避免会被贴上“卖淫者”的标签,形成人生“污点”,对其日后的生活和发展产生不利影响。因此,国家应加大对强迫卖淫行为的打击力度。将强迫卖淫罪进行犯罪类型的再设,规定其为行为犯,不仅有利于解决现有的理论困境,且能更好地保护被害人的人身权利和更有效地打击犯罪。

作为行为犯的强迫卖淫罪,只要有强迫卖淫的强迫行为即可构成本罪,而无须考虑其他危害后果。此时,在犯罪方面,本罪侵犯的法益是他人的性自主权,此处的性自主权较强奸罪和强制猥亵罪的性自主权位阶低,是被害人的性意思自由权,即被害人不愿与他人发生性行为的性意思自由。本罪的客观方面是行为人通过实施与强奸罪或强制猥亵罪相同程度的强制手段h笔者认为,强奸罪、强制猥亵罪和经过犯罪类型重设后的强迫卖淫罪在实行行为的手段和程度上并无不同,三者的区别仅是侵犯法益的区别,即强奸罪的行为人侵犯的法益最重,其次是强制猥亵罪,最后是重设后的强迫卖淫罪。,迫使被害人作出无效或有瑕疵的卖淫同意。因本罪为行为犯,故本罪的既遂标准采取的是“强迫完成说”,即当强迫行为完成,行为人的暴力、胁迫或其他强迫手段实施完毕时,本罪即告既遂。本罪的犯罪主体为年满16周岁具有刑事责任能力的人。主观方面为故意,即行为人要有强迫他人卖淫的故意,而不是强奸或强制猥亵的故意。因本罪侵犯的是被害人的性意思自由权,因此应将本罪规定于刑法分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪中,列于强奸罪和强制猥亵罪之后。

在刑罚方面,因本罪侵犯的是较强奸罪和强制猥亵罪程度低的性自主权,因此本罪设置的刑罚应当比强奸罪和强制猥亵罪轻,可以比照同为侵害意思自由的强迫劳动罪设置刑罚。当强迫卖淫行为超出了强迫行为所能涵射的范围,同时构成其他如强奸罪、强制猥亵罪、故意伤害罪、故意杀人罪等犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。

(二)强迫卖淫行为与相关性犯罪的分离

强迫卖淫,除了行为人的强迫行为外,一般还伴随着被害人的卖淫行为。重设后的强迫卖淫罪仅基于行为人的强迫行为对其进行处罚,而未评价被害人的卖淫行为。传统的强迫卖淫罪根据卖淫模式的不同和犯罪对象的差异,分别与强奸罪和强制猥亵罪(本文所述强制猥亵罪包括猥亵儿童罪)存在重合,因此应将重合的法益分离出来分别进行定罪评价。

传统的法律认为性犯罪是一种风俗犯罪,这种风俗将性行为限制在家庭和婚姻关系之内,认为只有在婚姻家庭内发生的性行为才是正当的。因此,国家认为女性除了与丈夫或主人发生性行为外的一切性行为都不具有正当性,将会受到严厉的制裁。这种将性犯罪归为违反风俗的犯罪理论,是在男权统治的基础上,以女性的财产属性决定的。国家对性犯罪的惩罚并非出于保护女性性权利的目的,而是维护男尊女卑的社会风俗和肯定女性相对于男性的财产地位。随着人权观念的普及,人们逐渐意识到并承认女性的独立地位,性犯罪所侵犯的法益也因此从传统的社会风俗转变为性自主权,并进一步承认,如果社会风俗无法转变为一种具体的法益,那么它就不能成为刑罚处罚的依据。[26]20-36

强奸罪最初属于侵害社会风俗的犯罪,用以保护家庭的“财产权”。这一特性突出体现在四点:一是男性的杀奸(此处指通奸)权,如《元史·刑法志》规定“妻妾与人奸,本夫于奸所杀其奸夫及其妻妾,并不坐”;二是婚内无奸,我国古代,在婚内不可能存在强奸,直至近十年,我国才逐渐对婚内可以存在强奸达成共识,但仍存在争议;三是结婚可以成为无夫奸的豁免条件,无夫奸指的是未结为夫妇的男女发生性交的行为i如《德国刑法典》(1871)第182条规定:意欲奸淫或结婚而诱拐未婚之未成年妇女者处轻惩役,但诱拐人与被诱拐人结婚者免刑。;四是通奸的刑罚重于无夫奸,如《唐律疏议·杂律》规定“诸奸者,徒一年半;有夫者,徒二年”。随着天赋人权口号的提出和人权运动的发展,许多国家开始将强奸罪归为侵犯个人权利的犯罪。j如1994年《法国刑法典》将强奸罪规定为“伤害人之身体或精神罪”;意大利1996年的刑法修正案也将性侵犯罪纳入侵犯人身罪的范畴。参见魏东、倪永红:《强奸罪的文化学分析》,载《国家检察官学院学报》,2002年第3期。

1979年我国第一部刑法典将强奸罪规定为侵犯公民人身权利的犯罪,紧接其后的是强迫卖淫罪。从立法技术的角度出发,当时立法者认为二者在犯罪构成上存在相似之处,都侵犯了公民的人身权利(性自主权)。现笔者对强迫卖淫行为的结构进行简单拆分并与强奸罪的结构进行对比分析。

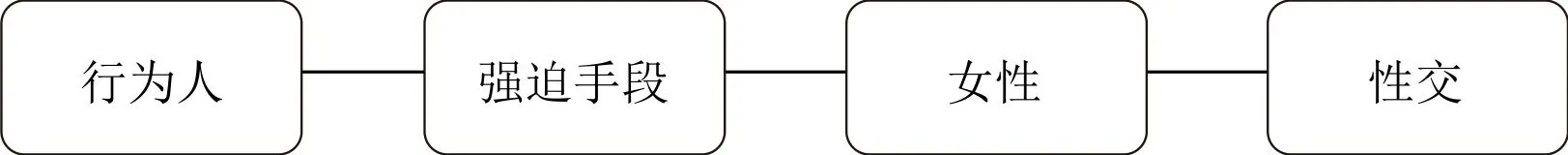

图1 强迫卖淫行为的结构

从结构上看,强迫卖淫行为是行为人将暴力、胁迫或其他强迫手段施加于犯罪对象(女性和男性),以此强迫犯罪对象与他人发生性行为的行为。

图2 强奸罪的结构

从结构上看,强奸罪是行为人将暴力、胁迫或其他强迫手段施加于犯罪对象(女性),以此强迫她性交的行为。

根据图1和图2可知,强迫卖淫罪与强奸罪存在重合之处,强迫卖淫罪的内涵和外延广,包含了强奸罪。当强迫卖淫罪的犯罪对象为女性时,若行为人使用暴力、胁迫或其他强制手段强迫被害人与他人以性交的形式卖淫,行为人实质是违反了被害人的意志,迫使其与他人发生性交行为,本质与强奸罪相同。

学者主要从三个方面论述强迫卖淫罪与强奸罪的区别:一是强迫卖淫罪是行为人强迫女性与不特定的人性交;强奸罪是行为人强迫女性与自己性交、强奸罪的帮助犯是强迫女性与特定的他人性交。前罪中与被害人性交的是不特定的他——而后罪是特定的。故行为人在强迫被害人与不特定的人有偿性交时,自己也参与其中,与被害人进行有偿性交的,应认定为强迫卖淫罪;相反,若行为人只强迫被害人与自己有偿性交而不涉及不特定的他人,则构成强奸罪。[34]二是在强迫卖淫罪中,与被害人性交的嫖客在主观上没有强迫的故意,客观上也没有实施强迫行为;强奸罪中的实行犯主观上有强迫的故意,客观上实施了强行性交的行为。[23]438三是强迫卖淫罪的行为人使用暴力等强迫手段是出于迫使被害人发生以金钱为媒介的性行为的目的;强奸罪或强奸罪帮助犯的暴力行为则是出于迫使被害人发生不以金钱为媒介的性行为的目的。因此,强迫女性与他人无偿性交的应构成强奸罪而不是强迫卖淫罪。[35]

上述对强迫卖淫罪和强奸罪的区分只涉及两罪的表现形式,并未触及其实质。本质上两罪并无区别,都存在违背被害人性自主权的强迫行为和与被害人性交的侵入行为。首先,强迫被害人与行为人或他人性交并不是强奸罪成立与否的关键。如同在盗窃罪中,行为人可以将盗窃的财产归自己所有,也可以赠与不特定的他人所有,但不管是自己所有还是赠与他人,都不会影响盗窃罪的成立与既遂。同理,只要行为人实施了暴力等强迫手段,迫使妇女在违背自己意志的情况下与他人性交即可构成强奸罪,而此“他人”是包括行为人在内的所有人。其次,行为人的强迫行为是否构成强奸罪,并不取决于实际与被害人性交的人主观上是否存在违背被害人意志的故意。因为当实际与被害人性交的人主观上存在违背妇女意志的故意时,行为人与此人可以构成强奸罪的共同犯罪;当其不存在违背被害人意志的故意时,行为人实质上对该犯罪事实起支配作用,可以构成强奸罪的间接正犯。[21]401最后,是否存在金钱交易不能作为是否构成强奸罪的依据,因为实践中不乏行为人在强奸后给予被害人财物的案例。

刑法修正案(九)将强制猥亵妇女罪修正为强制猥亵罪,扩大了该罪的犯罪对象,把男性的性自主权也纳入到该罪的保护范围,即该罪是指以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵包括所有男性和女性在内的他人的行为。强奸罪与强制猥亵罪都是侵犯他人性自主权的犯罪,二者的区别仅是侵犯法益程度和犯罪对象的区别。通说以男性的生殖器插入到女性的阴道内来认定强奸罪的既遂[36],故在强制猥亵罪中,行为人的性行为应止于性器官插入之前;且强制猥亵罪的犯罪对象包括男性和女性,而强奸罪的犯罪对象仅指女性。因此当强迫卖淫行为所涉及的犯罪对象为男性,或者被强迫的卖淫行为止于性器官的插入时,强迫卖淫行为与强制猥亵行为存在重合。

在对强迫卖淫罪的犯罪类型进行重设之后,若行为人强迫被害人卖淫的,除构成强迫卖淫罪外,根据不同的情况,还可能构成强奸罪或强制猥亵罪的间接正犯或者与嫖客一起构成强奸罪或强制猥亵罪的共同犯罪,即强奸罪或强制猥亵罪的教唆犯。

所谓共同犯罪,主要解决的是法益侵害结果的归属问题,是从违法性层面描述两个人以上共同实施的犯罪。共同犯罪的“共同”并不要求有共同的故意和共同的责任,只要求两人以上共同去故意犯罪,在此过程中只要形成共同的犯罪行为(行为共同说),即可在此共同行为内成立共同犯罪。在共犯理论中,包含间接正犯和承继的共同犯罪理论。所谓间接正犯,是行为人利用他人客观上符合构成要件违法性的行为而实施犯罪的行为,在此,行为人须对犯罪事实起支配作用。被利用的人起初具有工具性质,但后来知道真相后继续实施犯罪的,理论上认为原间接正犯的行为人的行为构成教唆行为。k例如医生甲意图杀死患者丙,将毒药给不知情的护士乙,乙后来发现是毒药,但仍然注射了该毒药。作者认为,此时甲成立故意杀人罪的教唆犯,因为在这种场合,完全可以肯定甲的行为引起了乙实施符合构成要件的违法行为的意思,因而属于教唆行为,又由于间接正犯的故意符合教唆的故意,故对甲的行为应以故意杀人罪的教唆犯论处。参见张明楷:《刑法学(第四版)》,法律出版社2011年版,第401页。对于被利用的人,其实质是利用了先行行为效果的持续状态实施犯罪。大谷实教授认为,此时二者属于承继的共同犯罪:“只要能认可先行者利用后行者的实行行为,后行者也利用先行者的实行行为以及结果,由此相互利用、相互补充而实现一定犯罪的话,就应当说有实行行为共同的事实,所以,不一定要求先行者和后行者共同实施介入后的实行行为,即便在后行者单独实施介入后的实行行为的场合,也应认为后行者和先行者成立共同犯罪。”[37]

故当嫖客对行为人的强迫行为不知情时,行为人对该犯罪起支配作用,其构成强奸罪或强制猥亵罪的间接正犯,嫖客不构成犯罪;当嫖客对被害人被强迫的事实知情时,嫖客实质上是利用行为人先行行为提供的便利继续实施犯罪,因此其与行为人构成强奸罪或强制猥亵罪的共同犯罪,即行为人是强奸罪或强制猥亵罪的教唆犯,嫖客为强奸罪或强制猥亵罪承继的实行犯。

将强迫卖淫行为所侵犯的个人法益逐一进行梳理、拆分并提取相关罪名单独进行定罪评价,解决了强迫卖淫罪本身因立法缺陷带来的理论困境——侵犯的法益内容不明、法益阶序设置不当、犯罪对象范围模糊和相关行为界定不清等。根据不同的主观故意、客观行为和危害后果适用不同的犯罪和刑罚,体现了刑法的精细化,使刑法评价犯罪行为更具公平性。

三、结语

我国历来非常重视对卖淫嫖娼行为的规制,自建国以来,每部刑法草案和刑法典都为强迫卖淫罪留有一席之地,且对其修正的幅度之大在刑法条文中也是绝无仅有的。即便立法者对本罪给予了足够的重视,但立法的缺陷还是使本罪产生了诸多无法通过刑法解释加以解决的困境,几乎涵盖了违法性层面犯罪构成的每个方面。这些困境主要包括侵犯的法益内容不明、法益排序的设置不当、犯罪对象范围模糊和相关行为界定不清。究其本质,强迫卖淫罪的困境仍是犯罪构成的本质——法益的设置不当所引发的,争论不仅使本罪的适用违背罪刑均衡原则和尊重人权及以人为本的立法理念,而且还对实践中对本罪的出入罪、此彼罪及犯罪成立与既遂的认定带来诸多不便。法益清则犯罪明,因此笔者对强迫卖淫行为所侵犯的法益一一进行梳理,并将强迫卖淫罪进行重设,根据侵犯不同的法益,分别以强迫卖淫罪、强奸罪或强制猥亵罪进行评价。当强迫卖淫行为超过强迫行为本身的涵射范围,同时触犯别的犯罪时,以数罪并罚的形式对行为进行处罚。如此一来,不仅使本罪符合罪刑均衡原则和尊重人权、以人为本的立法理念,而且更有利于规范地指导司法实践。

[1] 马克昌.近代西方刑法学说史略[M].北京:中国检察院出版社,1996:91-92.

[2] 何勤华.西方法律思想史[M].上海:复旦大学出版社,2009:157-162.

[3] 苏青.法益理论的发展源流及其启示[J].法律科学(西北政法大学学报),2011,(3):77.

[4] 张明楷.刑法分则的解释原理[M].北京:中国人民大学出版社,2004:137-142.

[5] 王仲兴,杨鸿.刑法学[M].广州:中山大学出版社,2011:433.

[6] 肖怡,龚力.从法定刑配置与量刑均衡的视角论奸淫幼女与嫖宿幼女的关系[J].人民司法,2014,(5):68.

[7] 尹晓静.论强迫卖淫罪与强奸罪的关系[J].刑事法判解,2013,(2):21.

[8] 李友邦.性犯罪的定罪与量刑[M].北京:人民法院出版社,2001:171.

[9] 陈兴良.罪名指南[M].北京:中国人民大学出版社,2008:493.

[10] 马德.中国刑法法益的结构性缺陷及其完善[J].人民论坛,2012,(17):76-77.

[11] 王作富.刑法分则实务研究(下)(第五版)[M].北京:中国方正出版社,2013:1483-1500.

[12] 张明楷.刑法学(第四版)[M].北京:法律出版社,2011:962.

[13] 鲍遂献,魏东.妨害风化犯罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003:78-79.

[14] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012:67.

[15] 高清海.马克思主义哲学基础[M].北京:人民出版社,1985:207.

[16] 徐振华.犯罪客体新探——兼谈犯罪对象在犯罪构成体系中应有的地位[J].法商研究(中南政法学院学报),2002, (2):77-78.

[17] 周光全.刑法各论(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2011:393.

[18] 赵秉志.中国刑法案例与学理研究——分则篇(五)妨害社会管理秩序罪[M].北京:法律出版社,2001:325.

[19] 张明楷.刑法学(第五版)[M].北京:法律出版社,2016:64.

[20] 马克昌.刑法学[M].北京:高等教育出版社,2007:560.

[21] 赵秉志.中国刑法案例与学理研究(第五卷妨害社会管理秩序罪)[M].北京:法律出版社,2004:431.

[22] 刘宪权.刑法学(下)(第四版)[M].上海:上海人民出版社,2016:766-767.

[23] 曾有生.关于认定强奸罪的几个问题[J].法学与实践,1986,(1):47.

[24] 罗翔.刑法中的同意制度——以性侵犯罪为切入[M].北京:法律出版社,2012:4-5.

[25] 胡东舫,邱业伟.两性交往与法律规制[M].重庆:重庆出版社,1991:140.

[26] 魏平雄,王安顺.中国治安管理法[M].北京:人民法院出版社,1997:79.

[27] 粤高院:手淫服务是否犯罪应由立法和司法部门明确[EB/OL].(2013-06-27)[2017-04-06].http://www.chinanews.com/fz/2013/06-27/4974221.shtml.

[28] 魏东.“卖淫”在刑法适用中不宜过度解释[EB/OL].(2013-06-27)[2017-04-06].http://weidong1111.fyfz.cn/b /756690.

[29] 王琳.认定卖淫理当立法说了算[EB/OL].(2013-06-29)[2017-04-06].http://xbxsf.nwupl.cn/Article/ flxy/201306 /13019.html.

[30] 胡东舫,邱业伟.两性交往与法律规制[M].重庆:重庆出版社,1991:140.

[31] 鲍遂献.妨害风化罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,1999:81.

[32] 吴学艇.淫·毒·黄[M].北京:中国言实出版社,1998:319.

[33] 赵秉志,刘志伟,袁彬.关于《中华人民共和国刑法修正案(九)》新增及修改罪名的意见[J].法学杂志,2015,(10):2.

[34] 顾肖荣.体系刑法学——刑法分则四[M].北京:中国法制出版社,2012:385.

[35] 黎宏.刑法学[M].北京:法律出版社,2012:902-903.

[36] 顾肖荣.体系刑法学——刑法分则三[M].北京:中国法制出版社,2012:41.

[37] [日]大谷实.刑法总论[M].黎宏,译.北京:法律出版社,2003:315.

(责任编辑 杜生权)

On Identifying the Issues of Legislating the Forced Prostitution Crime

CHEN Wei1,ZENG Yu2

(1.2.The Law School of Southwest University of Political Science and Law,Chongqing,401120,China)

From the first draft of the criminal law of the People's Republic of China till now,forced prostitution crime has experienced several significant modifications and changes.However,since it did not capture essential problems,it has several dilemmatic problems in the criminal legal interest,criminal objects and relevant activities,which will affect the judicial justice.In order to regulate and guide judicial practice,the writer not only review criminal interests of this crime thoroughly,but also reset the type of this crime.When the forced prostitution act beyond the forced act itself,and commit rape or compulsory indecency at the same time,it will be convicted and punished separately.

criminal legislation;forced prostitution crime;criminal legal interest;category reset.

D924.36

A

2095-2082(2017)03-0052-13

2017-04-26

2016年度国家法治与法学理论研究重点课题(16SFB1004)

1.陈 伟(1978—),男,湖北宜昌人,西南政法大学教授,博士生导师;2.曾 瑜(1990—),女,广东梅州人,西南政法大学法学院刑法学硕士研究生。