互联网治理:一种综合路径的探索

2017-07-18钱忆亲陈昌凤

钱忆亲, 陈昌凤

翻译: 袁 烨3; 审校: 戴 佳4

互联网治理:一种综合路径的探索

钱忆亲1, 陈昌凤2

翻译: 袁 烨3; 审校: 戴 佳4

互联网时代与社交媒体的到来让网络生态走向分权化,国家政府面对的不仅是大量信息流通的挑战,还有私人公司与公民团体不断提高的网络决断权。后者已经成为一种新的权威。在互联网治理的过程中,政府应该如何与这些新兴的私人和社会行为体进行互动和介入?政府与这些行为体之间已经有了哪种互动关系?在这种互动中,权力又是如何分配的?本文探讨了国际和中国语境下的互联网治理模式,包括多利益攸关方主义、数字宪政主义和分析性网络治理。前两种模式具有功能主义的论点和规范性的支撑,后一种则分析了不同行为体之间的权力关系。本文在最后提出,在研究互联网治理时,应综合规范性和分析性的学术路径。

互联网治理;多利益攸关方;数字宪政主义;分析性网络治理

DOI 10.16602/j.gmj.20170001

引言

近年来,关于互联网治理的争论聚焦于两种范式:多利益攸关方主义和数字宪政主义范式。多利益攸关方主义既是互联网治理的终结目标(teleogical goal),也是它存在的前提(teleogical premise)。该范式的特点是强调政府、公民社会、学者、政府间组织和私人部门在审议、设置议程和互联网政策形成过程中的参与。

多利益攸关方主义由于未能解释不同行为体(actors)间的权力关系,例如公民社会的力量不足,来自非美国的私营行为体的参与,以及问责与合法性的问题而备受批评(DeNardis & Raymond, 2013)。首先,不同行为体间在决策的合法程序上存在意见分歧。例如,对于主权、法治的概念以及对主权的有条件式解读,经济合作与发展组织(OECD)成员国、上海合作组织(SCO)成员国、77国集团中的后殖民国家、互联网技术社群、公司利益攸关者都有不同的观点。其次,研究发现,“多利益攸关方主义没有能让权力下放到更广泛的行为体中,相反,它巩固了目前的,从最开始就是如此的权力动态关系”(Carr, 2015, p.18)。由于未能基于合法程序建立起来的组织机构很少得到广泛认同,因此,有效的互联网治理要求行政部门在任何特定的功能和政治语境中均能贯彻平衡原则,做到基于合法程序的治理 (DeNardi & Raymond, 2013)。正如伊恩·布朗(Ian Brown)和克里斯托弗·马尔斯德(Christopher Marsden)所点明的:“用户、政府和企业面临的考验在于,如何找到三方都能接受的联合解决方案,以生成建立在更多社会责任与合法性上的创新和动态的自由。”(Brown & Marsden, 2007) 要完成这一目标,我们必须理解不同利益攸关方间的权力分配,从而辨认权威关系的不同格局,以及少数群体可能面临的缺少足够参与的局面。

为了回应这一需求,我们在此研究中结合了分析性网络治理(Analytical Networked Governance,ANG)的分析范式。与多利益攸关方主义相似,网络治理(Networked Governance, NG)由组织与个人间松散的联系组成,依靠固定的互动来追求合作目标。连结这些行为体之间的纽带建立在基于通过联系和合作而达成的互惠关系上。网络治理虽然也存在一些作为调控和塑造的功能,但不再那么等级森严,权威性也更弱(Mueller, 2010);而分析性网络化治理范式的特点在于不是将网络行为体之间的关系看作是自然形成的,而是认为多个行为体或利益攸关团体对一个治理网络的参与本身并不决定权力会如何分配,或者各行为体在决策过程中能有多大的权重或权威性,也无法决定因利益和成本分配所引致的纠纷将如何解决。互联网治理在具体实践中无法脱离权力斗争,因此,ANG的目的是分析互联网治理中的两大基本要素——行为体,与行为体之间关系的本质:即权力是集中于占据控制地位的行为体或行为体联盟,还是在行为体之间得到共享。

在本研究中,我们特别选取了非营利组织首都互联网协会(BIA)作为我们的案例研究对象,考察其在社交媒体治理中所创造的网络空间。目前,中国尚无不受国家干扰和控制的独立机构和独立空间,BIA自身也是介于政府机构与独立民间组织的一种中间体。BIA作为非营利组织成立于2004年,前身是北京网络媒体协会。它是首个以建立自律监管体系、连接互联网公司与政府部门为目标的地方性互联网协会,接受中共北京市委宣传部、北京市互联网信息办公室和北京市民政部的指导和监管。协会成员包括中国的主要社交媒体公司。据BIA秘书长介绍,BIA的任务是实施社会治理——“动员全体人民群众,报告、监督、[实施]行业自律”。

本文用到的研究方法包括文献分析和对一系列网络行为体的半结构性访谈。多利益攸关方主义涉及国际治理和国家治理,而本文的案例研究对象是一个地区行为体。虽然承认这点不足,我们仍希望能借助在案例中运用ANG的分析框架,提出一项综合多利益攸关方主义的规范性和ANG分析性的研究路径,为国内层面和国际层面的互联网治理研究提供借鉴。

除了分析利益攸关方和权力分配,关于互联网治理的讨论在阐明某种互联网治理的具体治理机制前,必须先在基本原则上达成明确的协议 (Epstein, 2010)。2015年,莱克斯·吉尔(Lex Gill)、丹尼斯·雷德克(Dennis Redeker)和乌斯·加瑟教授(Urs Gasser) (Gill et al., 2015)提出“数字宪政主义”,用其指包括对一系列政治权利、治理规范,行使互联网权力的限制的基本原则做出清晰表述和建立促进合作和集体行动的机构的一系列努力。数字宪政主义拒绝以碎片化的方式设定互联网治理原则,而是偏向于采用概括性的、普适性的原则,并视数字权利和原则为互联网治理的基础,不应因国别地域的不同而有所改变。这一范式的代表为编纂于2014年的《互联网人权和原则宪章》。数字宪政主义运动相关努力的目标包括国际治理、私营行业和国内政府。一些权利法案文件以作为权力中枢的公司和作为主要权利所有者的用户为目标受众,关注私人权利如何在虚拟社群和私人社交网络中被行使和限制。这一类型文件的代表为2010年发布的《社交网络用户权利法案》(Gill et al., 2015)。与此同时,国家越来越被视为互联网治理权力竞争的场所,预计未来数字宪政主义将更多介入国内互联网治理政策和政治层面。目前,包括《菲律宾互联网自由大宪章》在内的六份文件已经面世。这些文件与相关努力均旨在推动数字权利和原则编成到有法律效力的法案和国家法律中。因此,无论是国际还是国内层面,数字宪政主义都已成为互联网治理的一项重要运动。如果我们回顾互联网的发展历史,它从一项军事计划脱胎为今天的通用网络,其在公民维度上的合法性得以建构的部分原因,就在于从事计算机或军事通信系统的人员如保罗·巴兰(Paul Baran)①,在20世纪60年代早期“开始思考创造一种新的、可能并不存在的公共设施,即一种普通用户数字数据的通信工厂,为数字信息能在大量用户间传播而特别设计的”(Baran 1964 in Winston, 1998, p.324)。由此可见,互联网从其成形初期就带有公共事业的性质,讨论其公共性质和相关的互联网公司、技术社群、国家与用户的权利义务是合理且必要的。

由此出发,本文论述了互联网治理形成过程中的两个议题:规范性和权力。首先,本文提出将多利益攸关方主义和数字宪政主义的总体框架纳入评估互联网治理和管理原则(立法、规范和标准)的制度安排中,尽管多利益攸关方模式在现实中可能会有不同的格局形式,数字权利法案也仍有争议。其次,本文建议在考察网络治理中的权力分配时,运用ANG的分析范式。本文建议将这两种研究方法整合到国内外互联网治理的研究中,这将有助于揭示规范性与实践、功能主义论证与分析证据间的缺口,同时也将有助于提高互联网治理的有效性和合法性。

一、 多利益攸关方主义、数字宪政主义和分析性网络治理

“治理”一词指的是比“规范”更广泛的一套协调机制。更笼统地说,“规范”是旨在影响企业或社会行为的国家行动(Baldwin et al., 2012)。“治理”则代表一套权威性规则,旨在以一种有目的的次序来界定,约束并塑造行为体的期望,而且通常借由相关行为体认可的一组机制来实施(Bierstker, 2010)。根据茱莉亚·布莱克(Black, 2008)在治理语境下的分析,政策目标的实现途径不仅包括执行法律法规,还包括机构对话、社会实践以及其他按规定以非正式形式组织的活动。

1. 多利益攸关方主义

多利益攸关方主义是“对参与式民主形式的学习和实践,让所有有利害关系或有参与倾向的人都能平等地参与到议题审议和政策设计的过程中来。虽然他们会分配某个利益攸关团体来具体执行,但执行者需要对决策的利益攸关方负责”(IGF, 2014, p.3)。在互联网治理领域,“多利益攸关方模式是一种让所有利益攸关方都参与到对他们产生影响的决策制定过程中来的机制”(ibid.)。

联合国互联网治理工作组(Working Group on Internet Governance, WGIG)在2005年对互联网治理定义的介绍中,提出多利益攸关方模式,此模式体现了强规范性和自下而上的立场:“互联网治理是政府、私营行业、公民社会在各自的角色,通过发展和应用共同的原则、规范、准则、决策程序和计划来影响互联网发展和使用”(de Bossey,2005)。这一定义表明了互联网治理机制中包含政府、私营行业和公民社会,同时也显示了每个群体有不同利益、角色和参与。WGIG的创立是信息社会世界峰会(WSIS)②日内瓦会议的直接结果。在那次会议上,国家元首和政府首脑认识到互联网的重要性:信息社会正在崛起,互联网是信息社会基础设施的核心要素,而目前各方对于现行机构和管理制定全球互联网政策的机制的适用性有不同的看法。互联网治理工作组(WGIG)成立的目的就在于调查并制定互联网治理行动的提案。2005年的WGIG报告指出多利益攸关方治理机制的重大障碍(de Bossey,2005)。2005年的WGIG报告要求提供足够的资源,在国家层面展开与互联网管理相关的一系列领域的能力建设,并确保各方对全球互联网治理的有效参与,尤其是发展中国家、原住民、公民团体、中小型企业(SMEs) 的有效参与。另外,同样缺乏的还有一种能让各国政府,尤其是发展中国家,参与到解决与全球互联网政策相关的多行业议题的机制。

报告对不同利益攸关方的具体职责进行了定义。对于政府来说,它们的职责包括:国家公共决策、协调、执行;区域和国际层面的政策制定与协调;创造对信息和通信技术(Information Communication Technology, ICT)发展的有利环境;监督职能;法律、法规、相关标准的制定与通过;缔结条约;制定最佳做法;通过ICT促进能力建设;推动技术和标准的研究与开发;促进更大范围内使用ICT服务;打击网络犯罪;促进国际和区域合作;推动多语言和文化的多样性;争端解决和仲裁。私营行业的作用和职责包括:行业自律;制定最佳做法;为政策制定者和其他利益攸关方提供政策建议、准则、工具;对技术、标准、流程的研究与开发;对起草国家法律和参与国家和国际政策制定作出贡献;促进创新和仲裁、争议解决。对于公民社会,其作用包括:提高认识和能力建设(知识、培训、技能共享);宣传各种各样的公益目标;促进网络建设;动员公民参与到民主进程中来;让边缘化群体发声;介入政策过程中来;在ICT政策的各个领域中贡献专业知识、技能、经验;为更自下而上、以人为本且具备包容性的政策与政策过程做贡献;技术和标准的研究与开发;制定并传播最佳做法;帮助确保政治和市场力量对所有社会成员的需求负责;鼓励社会责任和善治的做法。

按照报告的建议,互联网治理论坛(IGF)得以成立以期为各利益相关方参与所有互联网治理议题创造了一个平等对话的国际空间。2015年,在信息社会世界峰会十年执行状况的审核中,大多数利益相关方重新确认了多利益攸关方模式对于互联网治理的重要性,包括许多一贯持反对意见的国家政府。同时,许多政府也呼吁让政府在现有的互联网治理框架中发挥更大的作用,并强调领土完整、主权、不干涉、政治独立等原则的重要性(Pohle,2015)。并且,WGIG已经在2005年注意到,“只有在与区域、次区域和国家层面的政策保持一致的情况下,全球互联网治理才会有效”(de Bossey,2005, p.16)。因此,多方利益攸关方模式应需尽可能在所有地区推行。实际上,多利益攸关方治理机制已经在多国实施,许多国家也成立了国家互联网治理论坛,作为讨论国内治理重点问题的开放空间;在一些国家,相关的国家代码顶级域名(ccTLD)由多利益攸关方注册处进行管理;一些地方还建立了多利益攸关方实体,在国家层面上指导互联网发展③(见“欧洲互联网治理对话”,即EuroDIG,2015)④。

尽管如此,这些多利益攸关方的聚集也被批评为变成了“谈话商店”。各利益攸关方对互联网政策的审议虽然有潜在的议程设置(agenda-setting)和框定(framing)功能,但实际上对于政策制定的影响力相对有限。德纳尔迪斯(DeNardis)和雷蒙德(Raymond)(2013,p.8)认为,互联网治理话语与实践之间的区别突出了多利益攸关方范式在学理上的一个主要难题:许多研究考察的问题是谁能参与到关于互联网治理的讨论,而不是谁能参与到互联网治理的实践中。这种关于多利益攸关方的探究没有回答互联网协调是如何在现实中展开或应该如何展开的问题。此外,他们认为,互联网治理包含多个层次⑤,如私营行业的行政决定或私营企业间的合同, 政府参与或民间介入可能会阻碍互联网的创新和增长。因此,缔结多边条约, 如有关知识产权的执行; 或把监管权委托给各国政府,例如地方电磁频谱的分配,更为合适。两位学者反对单一的多利益攸关方主义的做法,主张根据行为体类型的不同和行为体之间权威关系的性质确定一种多层次的多利益攸关方治理模式,即“一种更细粒度的利益攸关方治理类型版式”(DeNardis & Raymond, 2013,p.10)。因此,他们提出一个关于多利益攸关方治理模式的类型学(ibid., p.12)。行为体类型包括国家、正式的政府间组织和公司、非政府组织和公民团体,而多利益攸关方主义必须包括上述四类行为体中的至少两类。治理安排可以根据行为体间权威关系的不同而有所变化,四种理想的典型权威关系包括:等级制(hierarchy)、均质多元主义(homogeneous polyarchy)、异质多元主义(heterogeneous polyarchy)、无政府状态(anarchy)。国际电信联盟(ITU)属于等级制,互联网工程任务组(IETF)和万维网联盟(W3C)属于均质多元主义,而互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)则是异质多元主义的体现。该理论旨在辨别并区分实例中的关键特征,确定在实际治理机构和流程分布中存在的集群和缺口,以帮助提高治理效力。德纳尔迪斯和雷蒙德的研究描述了此类型学,但没有提供分析方法来确定不同行为体间的权威关系。

2005年,信息社会世界峰会确定的加强合作原则(Enhanced Cooperation, EC),以及对其解读上的分歧,让多利益攸关方主义进一步复杂化。法律术语中的加强合作指的是“在不同政策领域中的不同节奏和深度的制度融合的共存”(Rioux, 2014,p.41;Pohle,2016)。在互联网治理的语境下,加强合作的概念被提出来,以解决对于政府在互联网技术、运营和决策等事项中的角色的根本分歧(Brown,2015)。2005年,突尼斯信息社会世界峰会在最初的议程中提出,让“加强合作”原则在未来成为机制,“使得各国政府能够在平等的基础上履行其在与互联网有关的国际公共政策议题上的作用和责任”。因此,作为一种未来机制,“加强合作”原则没有任何明确的行动机制,这一措辞对于不同的人来说也意味着不同的含义。在2015年的信息社会世界峰会十年执行状况的审核进程中,77国集团和中国继续呼吁执行加强合作原则,要求加强政府在互联网治理中的参与。77国集团国家援引这一原则,以解释为何需要一个联合国主持的新互联网组织来进行更多的多边决策。而美国、私营行业、其他公民团体则认为加强合作原则是加强多利益攸关方模式的一种方式(Brown,2015)。尽管在2013年,联合国就成立了加强互联网公共政策议题合作工作组(Working Group on Enhanced Cooperation on Public Policy Issues Pertaining to the Internet, WGEC),为如何执行信息社会世界首脑会议中,关于互联网治理中各利益攸关方合作的要求提供建议(UN,2012),但由于各方没能在主要议题上,即“加强合作”和“平等参与”的定义达成共识,WGEC最后没能达成目标(Pohle, 2016)。两年过去,2016年5月,一个新的WGEC成立,利益攸关方仍保持原有构成,但具体成员则有所不同,新的WGEC肩负与其前任相同的任务(UN,2016; CSTD, 2016)。迄今为止,WGEC的会议都集中在对两个问题的讨论上:“(1)加强合作在高级别上的特点是什么?(2)应该考虑什么样的建议?”同样在讨论范围内的议题还包括全球适用的公共政策原则,让各国政府能够平等履行其在互联网国际公共政策议题上的角色和责任,互联网安全,以及弥合数字鸿沟等 (UNCTAD, 2016)。在新WGEC中,有关多边政府合作的讨论将对多利益攸关方主义带来哪些影响仍有待观察。

因此,无论是学理层面还是实践层面上,WGIG设计的规范化的多利益攸关方主义均面临挑战。值得特别关注的问题包括:互联网治理制度,如以平等参与驱动的多方利益攸关方主义,在全球多变的政治环境中,能有多强的适应性(resilient)?针对不同议题领域,是否需要不同的多利益攸关方模式?

2. 数字宪政主义

在Gill等人对数字宪政主义的开创性研究中,他们分析的30份关于数字权利的文件中有一半以上是通过多利益攸关方的过程制定的。数字宪政主义包括以下几个维度:一是试图探索政治权力、治理规范和互联网权力行使的限制,它试图解决治理权力与对这种权力的限制之间的根本紧张关系;第二,努力取得对这些原则的正式政治认同和合法性,并将其纳入国际声明、国家宪法或政策文件;第三,这一倡议主要面向特定的政治社区,可以是地方的、国家的、区域或全球的,最终是为了获得对其政策或原则的承认。

在决定权利和原则的实质方面,数字宪政主义遵循两种途径:“促进数字环境特有的新权利”,如互联网访问权;或“让现有法律原则适应新技术环境”(Gill et al., 2015, p.3)。这些数字权利主题所涵盖的领域包括:基本权利和自由、对国家权力的基本限制、互联网治理和公民参与、隐私权和监视、获取和教育、网络的开放和稳定、经济权利以及责任。在关于数字权利的文件中,言论自由、隐私、信息自由是所有寻求保护的权利中最为突出的三种(ibid)。其中,对互联网治理中的政府干预、困难群体保护和国际合作的需求已经达成共识。虽然关于这些数字权利和原则的实质还有待辩论和争议,但数字宪政主义的框架,包括该理论的维度(dimensions)、数字权利和原则的类别、确定权利和原则实质的方法,都可以作为发展不同政治社群互联网治理规范结构的基础或来源,特别是考虑到最近的在国家层面巩固数字权利和原则的尝试⑥。

3. 分析性网络治理(ANG)

回顾权力(power)和权威(authority)关系的讨论(见DeNardis & Raymond, 2013; Gill et al.,2015),为了确认规范性的多利益攸关方主义与互联网治理实践,及真正参与(authentic participation)⑦与合法仪式化的参与(participation for a legitimating ritual)——即在多利益攸关方的背景下,合法性功能(即通过参与形式实现合法性)比参与的实际效果更重要(Meyer & Rowan,1977),之间的缺口,我们提出采用分析性网络治理(ANG)的方式来探讨互联网治理中的权力分配。关键问题是,有意义的“平等参与”概念和包容性(inclusiveness)的多利益攸关方模式在多大程度上存在?哪些因素造成了利益攸关方权力分配的变化?ANG分析能为多利益攸关方主义理论带来哪些新的认识?

理论上,ANG也是多利益攸关方治理的一种模式,但ANG与规范性多利益攸关方治理(Multistakeholder Governance, MG)在对利益攸关方之间权力关系的认识上有关键差别。作为指导性原则,MG即使不是要求,也至少意味着利益攸关方在议题审议和政策设计上的包容性和平等参与。相比之下,ANG并没有将“平等参与”和“包容性”视为理所当然,而是从各利益攸关方的角度来探讨决策过程中权力如何分配或各利益方得到多大的权重。这一探索是通过对网络治理进行网络分析来进行的。

网络治理指通过国家、私营行为体、社会行为体之间的多层次合作来动员零碎的资源以期实现有利结果来解决社会问题 (Blockson & Van Buren, 1999)。网络治理并非以官方契约关系中的官僚结构为特征,与之相反,它的主要特征是非官方的有机社会行为体以一种社交上的而非法律上的关系连结在一起。网络治理鼓励以磋商协调作为预防冲突或解决问题的方式。沟通、信息交换、业务转移、商务交流的增多,让参与者能够在问题产生初期就发现问题,并能提供可灵活应对各种复杂情况的解决方案。另外,网络治理为如信任、互惠、个人友谊等社交资本提供了发展空间 (Chan,2011)。在网络中,问题得以被确定、讨论和磋商,而不受法律程序、规范控制、经济刺激的限制。在谈判中,信任和义务是推动达成协议与共同决策的主要因素。成员并非出于对法律制裁、社会排斥、经济损失的恐惧而表示遵从,而是因为彼此之间共享某种信任:他/她相信别人也在发挥作用,在为共同的目标贡献力量 (Sørensen & Torfing, 2005)。传统上,网络作为治理的方法与网络性的分析方法有所不同。前者将网络视为分析单位,认为网络是对市场失灵、层级协调失败(failure of hierarchical coordination)以及对社会与技术进步的一种积极协调机制;后者则主要集中于考察网络的微观层面而非网络本身,分析单元是节点(nodes)、位置(positions)、行为体以及纽带(ties)或链接(links)之间的一系列关系。由于后者的分析单元不是完整的网络,因此它对网络功能的启示较少 (Provan & Kenis, 2008)。

在本研究中,我们遵循凯斯·普罗文(Keith Provan)和帕特里克·凯尼斯(Patrick Kenis)(Provan & Kenis, 2008)提出的方法,结合网络性分析和网络治理的视角,将其命名为ANG(Analytical Network Governance)方式。ANG的分析单位既是完整的网络本身,也是行为体和行为体之间的关系。网络可能会由于网络中关系结构模式的变化而有所不同,从而导致网络治理的格局和有效性也发生变化(ibid.,p.233)。例如,网络可能是高度代理的。但网络也可以完全由成员自己以分散的形式进行管理,治理通过参与者之间的互动得到实现,即共同治理。另一做法是,在网络生存、网络组织和维护等关键问题上,组织机构由一个主要的行为体或代理人(broker)来进行管理,而组织成员之间则互动有限,且仅与客户、信息和业务转换等操作层面的议题有关。在中短期的时间里,代理人可能承担一些关键责任,让网络成员处理其他问题。或者将参与者分为不同的子集,由每个子集负责一部分关键治理活动 (Provan & Kenis, 2008)。

在中国,Network Governance 或其中文“网络治理”已被应用于各个公共政策研究领域,包括税收改革、银行业、住房和房地产管理、教育、公共医疗保险改革,以及省级立法机关与公民社会的参与(Tang, 2004; Ren, 2005; Zhang & Lou, 2007; Xia, 2008; Zheng et al., 2010; Chan, 2011; Fulda et al., 2012; Levy & Meyer, 2012)。网络治理对中国的治理而言有极大潜力,因为随着许多中国政府与市场双失灵的出现,以及管理模式由政府管制到公共管理再到网络治理的递进式变化,公民社会与利益集团的发展将得到巩固(Fulda et al.,2012, p.675)。网络治理的概念与中国的互联网治理直接相关,因为部分治理功能下放给了私营部门(如社交媒体公司),以及“获准运行”的非营利机构(如受政府支持的协会)⑧已经兴起,成为一种对国家管制低效性和缺乏问责等缺点的结构性应对。此外,一群能够连结执政党与外部世界的人(主要由技术专家、学者、官僚、企业家组成),不仅影响了中国领导人在信息科技政策上的决策,也对经济领域的政策制定产生了影响,如推进分权化(decentralization) 和市场竞争的政策(Duan,2007)。

在我们的案例研究中,BIA是作为一个非营利组织。从理论上来说,私营非营利行业指的是在市场和国家之外运作的组织,特点是有组织的、属于私人的、非营利的、自治且自愿的(Salamon & Anheier,1997)⑨。私营非营利组织是一个社会的公民基础设施的关键贡献者,而公民基础设施本身也是“市场和代议制政治制度发挥作用的基本先决条件”(ibid.)。在萨拉蒙(Salamon)和安海尔(Anheier)对发展中国家非营利行业的研究中(ibid.,p.1),他们观察到在发展中国家,“国家和非营利行业平行增长,甚至互相合作”,因为国家和非营利行业都要对面对相同的提供公共物品(public goods)的社会压力并作出反应,两者都可以带来另一方缺乏的独特贡献:国家有能力创造资源;非营利机构有能力提供服务。至关重要的是,萨拉蒙和安海尔指出,基于西方发达国家经验发展出来的非营利行业的传统概念在发展中国家“几乎不存在,或以某种特别方式存在”,因为后者(欠发达的市场、威权制度政权、宗教传统)常常缺乏前者(市场经济、民主政治制度、犹太基督教传统)的社会、经济和文化特征。在威权政权下,真正的独立行业的空间非常小。非营利组织必须“配合政治和社会权力的普遍结构,避免对统治当局构成严重挑战”。这些非营利组织早期开展活动的特征是依赖而非自治(ibid., p.13)。尽管威权政府习惯于阻止非营利机构的出现,担心其对精英控制构成的挑战,但近年来,这些政府已经认识到非营利组织对社会和经济发展的贡献,并开始与非营利组织进行合作以促进发展进程(ibid.,p.23)。另外,在中国的语境下,随着政策议程制定者(媒体、知识分子群体、“获准运行”的非营利组织)数量的增加,“从前的外围行为体正在越来越接近决策领域,特别是常规、非危机的政策领域”(Lampton,2001:4)。这种扩张可能会导致政策制定过程的多元化,从而影响政策行为。

本研究并非对中国互联网的所有治理网络进行详尽考察,而是使用案例研究方法,对首都互联网协会(BIA)进行专门研究,考察由其不同行为体所建立的治理网络,以及BIA网络与中国互联网治理中的其他组织行为者的互动。在中国,没有不受国家干预和控制的独立的公民团体与空间,BIA也是介于政府代理人和独立民间组织之间的一种中间体。BIA(原北京网络媒体协会)作为一家非营利组织成立于2004年,它是首个以建立自律监管体系、连接互联网公司与政府部门为目标的地方性互联网协会,接受中共北京市委宣传部、北京市互联网信息办公室和北京市民政部的指导和监管。BIA的以下几个特点让我们决定以BIA作为研究对象:第一,BIA的成员包括中国主要的社交媒体公司;第二,它与社会媒体行业和政府都建立了密切联系;第三,它有四个功能委员会负责指导社交媒体。BIA提供了具体的例子,供我们研究互联网治理机制和不同行为体之间的协作过程。在中国,国家的资源很多,有充足的权力维持对私营机构和社会机构的影响力。即使如此,通过采用ANG框架,本文认可在中国,一方面要考虑治理中的权力结构,但一种基于相互依存、协商和信任基础上的治理新趋势正在形成,尤其是在非政治敏感的领域。

二、 分析性网络治理的分析框架

本研究将首先对治理网络进行组织形式的分析。组织层面的网络由两个基本要素组成:行为体和行为体之间的关系 (Löblich & Pfaff-Rüdiger, 2011)。网络是行为体之间多个链接的集合,链接之间常有重合。它可以是资源交换网络、信息网络或连结领导者的网络。因此,我们将研究BIA网络中各行为体间的链接类型。此外,网络治理分析必须关注的一个问题是:权力是集中于一个主导行为体,还是集中于一个行为体集合,或者在行为体之间共享(Adam & Kriesi,2007, p.134)。

(一) 行为体

在收集数据之前,研究人员必须确定他想要分析的网络的边界,并决定如何对行为体和关系进行取样(Löblich & Pfaff-Rüdiger, 2011)。边界定义有两种方式——名义主义的方法(nominalist approach)和现实主义的方法(realist approach)。从名义主义的视角出发,研究人员根据自己关注的理论问题来定义某网络包括哪些人;而从现实主义的视角出发,调查者按照行为体的观念来界定社会实体的边界 (Laumann et al., 1989)。在本研究中,我们使用名义主义的方式来界定BIA网络。

詹森从名义主义的视角出发(Löblich & Pfaff-Rüdiger,2011, p.640)提出选择网络行为体的标准: ①组织或社会群体的边界; ②地理界限; ③参加了一次或多次活动;④行为体的特点; ⑤行为体之间的关系。

我们选取第一项“组织或社会群体的边界”作为选择网络行为体的主要标准。也就是说,本研究考察的行为体是组织而非个人。不过因为组织行为体是通过个人相连的,个人行为体应作为所在组织的代表来被考察。以BIA为例,它就是由不同的组织行为体组成的网络。

确定网络边界后,我们将向行为体提出以下问题:

(1) 关于组织机构和受访代表的背景资料(成立时间,主要责任等);

(2) 该网络出现的背景——参与BIA的原因和目标。(行为者参与到这一网络中是否是为了实现一定的目标,如议程设置和促进政策话语变革?是否已经实现了这些目标?)

(3) 可以向BIA提供或交换的资源;

(4) 对网络治理的看法,特别是中国互联网的自我监管(对现状的看法,BIA网络的优缺点,对未来发展的预测、建议等);

(5) 组织的行政和业务结构。

(二) 关系

一个网络中可能出现不同类型的关系。连接行为体的纽带可以是“简单”关系(如协作),也可以是“复合”关系(如友谊与协作或联合的举措)(Padovani & Pavan, 2011)。我们对理论上重要的纽带类型进行了衡量。此外,纽带类型和其详细内容由研究的具体问题决定,我们将纽带类型概念化如下。

1. 纽带类型

(1) 交换无形资源(如信息、知识、技能等)与交换有形资源(如设备、场地、人力资源、资本等)。鲍威尔(Powell,1990)认为,在知识密集型的活动中,网络中更容易发生专长间的交流,如知识或技能;而有形物品(如设备等)的转移更常见于市场交易或组织单位之间。因此,首先我们要考察BIA网络中各方的资源交换情况。网络成员通过交换无形资源建立了哪种联系,以及哪些无形资源得到了交换?有形资源呢?为什么要交换这些资源?私营机构在资源交换中的作用是什么?

(2) 共同利益与冲突利益。合作基于共同利益,而行为基于的标准则非个人所能决定的。网络的特点不仅仅是协作和谐,网络中的每个联系点都可能成为冲突点(Powell, 1990)。通过广泛共享的假定和价值观念,网络对基本目标和执行方法的争议会更少,而合作与达成一致的情况则更多。没有这些共享利益,独立行为体将试图以牺牲别人为代价来推进自己倾向的政策,因此就会产生更多的冲突。那么在什么情况下,BIA网络行为体之间能够利益共享并相互协作?什么情况下可能产生冲突,如何解决这些冲突?私营机构在合作和解决冲突中的作用是什么?

2. 纽带特点

(1) 正式或非正式。网络以正式或非正式的结构建立,目的是为一个不同社会行为体参与的组织领域提供组织一致性和方向。正式结构的内容包括设定组织框架、职能和程序的正式安排,而非正式结构则一般从互动过程演变而来(Ranson et al., 1980)。在网络治理方面,网络可以通过某种形式的集中行动来建立(例如,一份说明组织间协作的政策文件),这种组成可以被看作是一种正式的结构。但另一方面,如果网络治理更多的是一种分散化但相互联系的系统,那么非正式网络就可以发挥重要作用(Robins et al., 2011)。因此,我们希望考察在BIA网络中,哪些关系是正式的,哪些是非正式的。这里的正式关系特指有关于组织框架、职能、程序安排的书面规定,而非正式关系则没有书面规定。更重要的是,我们想确定BIA的网络是否仍然保有强大的中心协调能力,还是此网络仅仅是一种华而不实的装饰。

(2) 强弱。网络中的行为体通过不同强度的纽带彼此连接。强纽带是频繁或激烈的关系,它们往往存在于具有相似社会背景和价值观的行为体之间。强纽带通常会带来稳定、团结、凝聚力、信任、冲突的减少,但也可能造成负面影响,如社会压力和对适应的抵制。弱纽带指的是比强纽带更稀疏、更松散的关系,往往是用来弥合网络中的距离。强弱纽带都有在不同行为体之间传递各种新信息的功能 (Löblich & Pfaff-Rüdiger, 2011)。在本研究中,我们不打算用系统的定量方法衡量纽带强弱(对于这种方法,参见Chiu et al.,2014),而只要求网络成员评估其与其他成员的关系,评估标准为Weimann(1983)提出的三个量表:互动频率(3=几乎每天;2=大约每周一次或两次;1=大约每月一次或更少),纽带重要性(3=非常重要;2=不是很重要;1=不重要),纽带的持续时间(3=十年以上;2=五年至十年;1=少于五年)。该方法假设,越频繁、主观重视度越高、越长久,关系就越强。

(三) 权力分配

网络中的权力被解释为“对问题与技术转型所带来的可能影响的理解、对议程的控制、尝试通过互动来影响并重新定义行为者利益的结合” (Padovani & Pavan 2011)。权力更大的行为体有以下三种特点:在网络中的地位更加突出(如行为体可以独自将几个群集互相连接起来),与竞争对手进行合作的能力更强,关系类型更为多元化、触角更远 (Löblich & Pfaff-Rüdiger, 2011)。基于上述文献,我们提出对网络权力定义的几个维度:

1. 中心性与结构对等

在社会关系网络中,中心性(centrality)是权力和影响力的重要决定因素(Weimann,1983; Laumann & Pappi,1976; Gould & Fernandez,1989)。在一个结构对等的网络中,两个行为体由于拥有结构上可比的网络纽带,就会在社会系统中占有相似的地位(White et al.,1974)。换句话说,两者与不同的合作伙伴有相同的合作纽带。合作伙伴可能有所不同,但连接的性质(如资源共享,财务赞助等)是一样的。

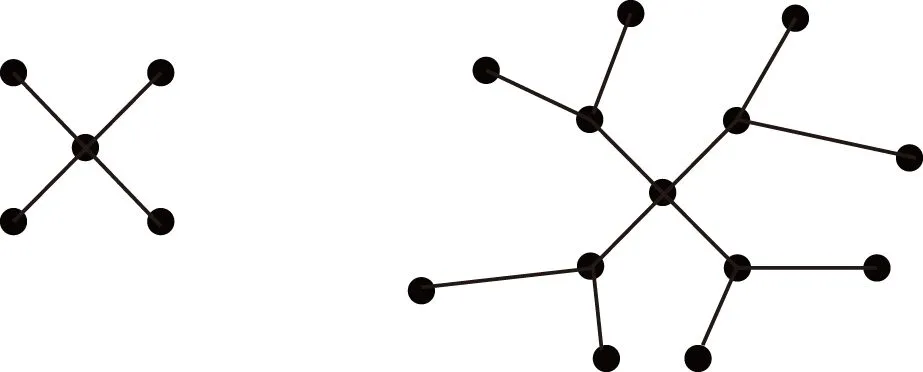

图1 两种不同的中心性(资料来源: Powell & Smith-Doerr, 1994)⑩

在另外一些情况下,社会网络的结构是不对等的,这样的非对等性可以通过行为体的中心性来衡量。对行为体中心性的测量非常复杂(参见Guo et al., 2010; Landherr et al., 2010)。它可以通过行为体与其合作伙伴的直接联系来衡量,代表直接程度的中心性;也可以通过扩展网络中的间接联系来衡量。以下两个网络图(见图1)显示了两种不同的中心性。左图代表直接程度的中心性;而右图显示了扩展网络的中心性,包括直接网络纽带和二级纽带(或者说与合作伙伴的从属关系)。就左图而言,中心性由直接伙伴的数量得出;而对于右图,中心性由直接伙伴的数量以及与这些伙伴相连的变化得出 (Bonacich, 1987)。在本研究中,由于我们不考察二级连结,因此中心性由行为体与其伙伴的直接纽带的数量计算得出。另一方面,中心性并不总是与权力和影响相关联(ibid.),因为拥有最直接或间接联系的中心节点(central nodes)并不一定对每个合作伙伴都有最强的影响力。因此,本研究将考察BIA网络内的行为体是否结构对等?哪(几)个行为体位于BIA网络的中心位置,又为什么被视为中心节点?拥有中心地位真的让它们拥有更多的权力吗?

2. 代理

代理(brokerage)是另一非常重要的概念,因为学者观察到行为体影响力与其具有的代理谈判或代理资源流的能力间存在关系(参见Gould & Fernandez,1989)。代理可被定义为“行为体连接其他未连接的行为体,或填补社会结构中的缺口或网络洞的状态或情况”,通过这种机制,不相关或孤立的行为体之间能够共享信息和资源并进行互动 (Chaudhary & Warner, 2015)。由此,它们之间即使没有直接关系,也有了间接关系。代理人通常是唯一可以访问独特信息和资源的人,由于其拥有能够在社会、经济、政治层面上连接或控制网络上不同领域的能力,可能会因此拥有网络上更大的权力和有影响力。

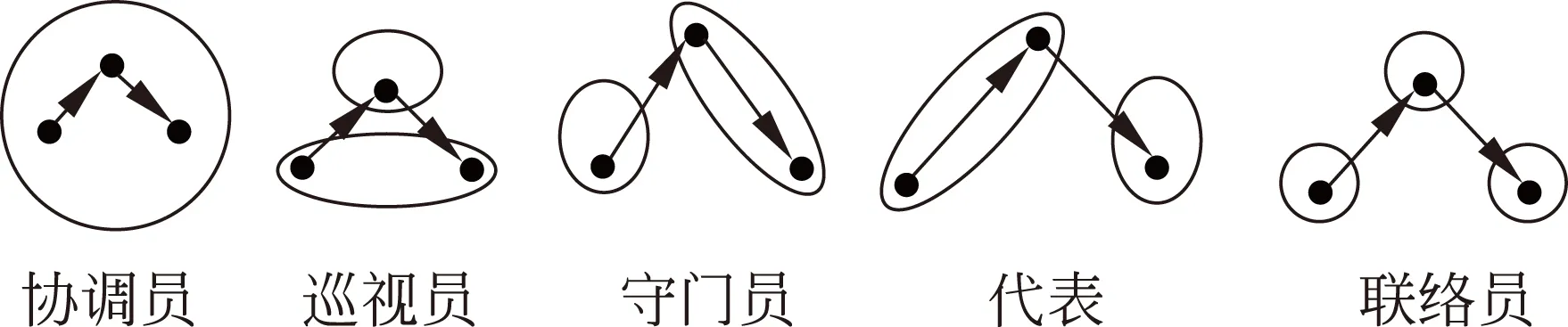

为进一步对代理进行分类,古尔德(Gould)和费尔南德斯(Fernandez) (Gould & Fernandez, 1989)引入了代理类型学的概念。这一类型学将代理划分为五种类型:联络员、巡视员、协调员、守门员、代表。其中,守门员和代表是最强大的,因为他们扮演着“跨越障碍或弥补缺口”的角色,把信息处理后给群体,以及对外代表群体。这种分类是基于网络中信息/资源流的方向划分的。行为体被划分为互不重叠的团体或组织。通过在分析中采用这一类型学,我们不仅可以识别控制信息和资源流动的强大代理人,还可以识别信息流动的方向。这一分类也有助于提高网络行为体之间的联系。在本研究中,我们将首先分析BIA网络中是否存在次群体,BIA网络之外是否存在群体,以及这些群体之间的联系。然后,我们将考虑谁是BIA网络次群体和BIA网络外群体间的代理人。这些代理人控制什么样的信息和资源?如果没有代理人,会发生什么?为了识别代理人,我们就行为体之间的关系进行了采访,并通过网站观察BIA的活动来考察行为体之间的互动。

图2 代理类型学注: 最高点指代理人 (资料来源: Gould & Fernandez, 1989, p.93)

关于代理的研究既有从描述性和定性的路径出发,也有通过统计学方法进行量化分析的研究,来严格考察哪些行为体作为代理角色,代理的程度,以及以什么形式进行代理(参见Gould & Fernandez,1989)(见图2)。本研究是质化性质的研究,我们将不会对BIA网络的代理情况进行量化分析,但我们鼓励运用这一研究方法。

3. 能力

在最后一个维度上,我们希望以一些具体的能力来对行为体的权力进行研究。例如,理解问题的能力,控制议程的能力,以及影响并重新定义行为体利益的尝试 (Padovani & Pavan, 2011)。在本研究中,我们将采访问题设计为: ①哪个行为体更有能力理解重大议题,特别是与技术转型相关的问题,例如如何应付每天都会出现的无数传闻谣言;②哪个行为体对议程有更大的控制权,如决定需要启动哪些项目,或每次会议的讨论内容;③哪个行为体倾向于影响并重新定义其他行为体的利益,如影响其他行为体的利益倾向,从而使对方与该行为体的自身利益相一致。

(四) 一些初步调查结果

由于本文的目的不是提供一份对BIA的分析性网络治理研究的综合报告,而是表明应如何分析网络中的权力分布,从而帮助我们辨别规范性和分析性方法之间存在的差距,并建立一种研究互联网治理的综合方法。因此,本文呈现的研究发现仅为部分初步结果,我们将在之后再单独发表一份分析性网络治理的综合研究文章。

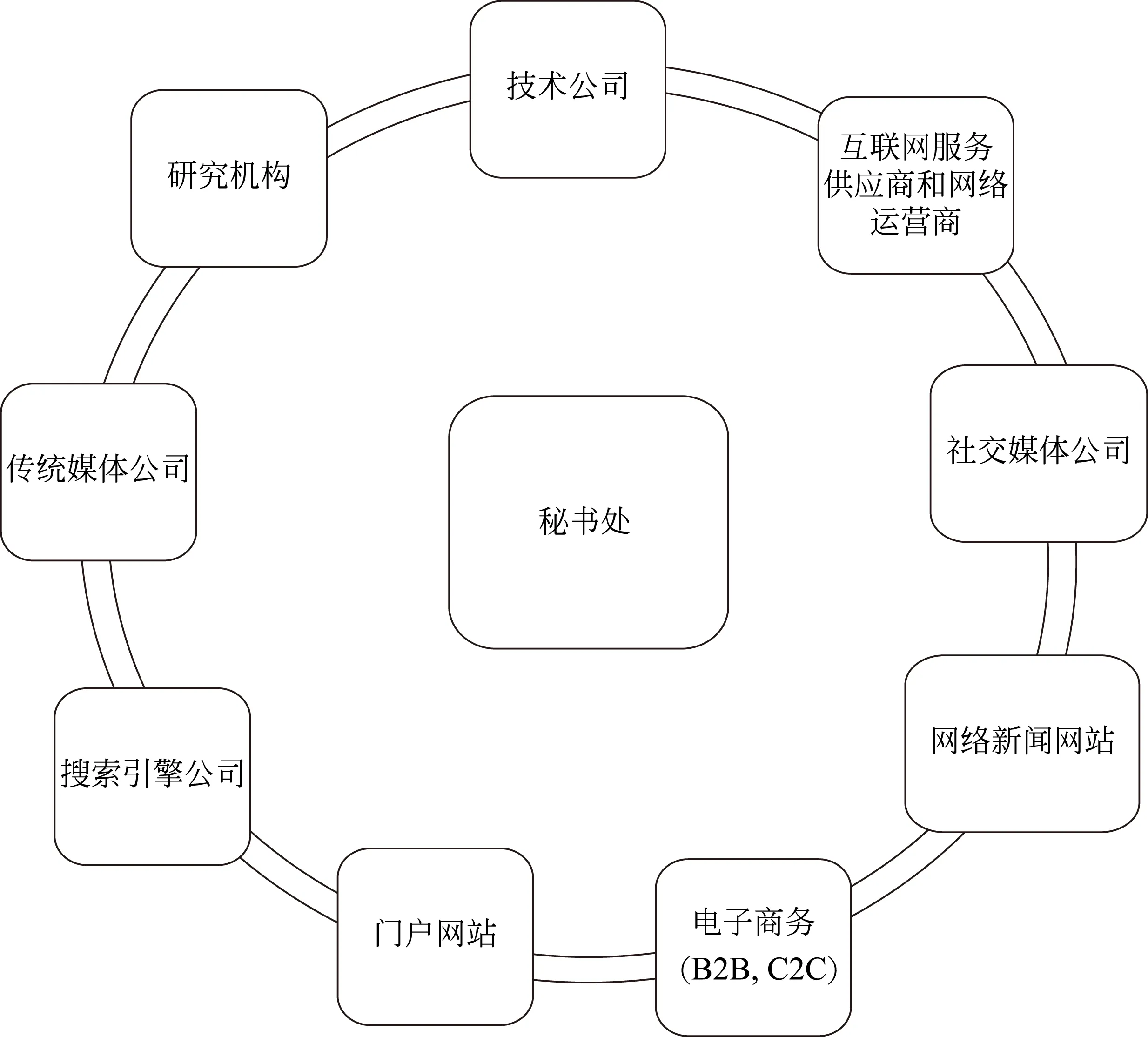

图3 首都互联网协会(BIA)的行为体

1. BIA网络中的主要行为体包括以下10组,见图3

技术公司(蓝汛通信、网易、奇虎360、千橡集团、暴风集团……)

互联网服务供应商和网络运营商(中国移动、中国联通、中国电信……)

社交媒体公司(新浪微博、优酷、第一视频、爱奇艺、陌陌、滴滴出行、六间房……)

网络新闻网站(今日头条、一点资讯、北京青年报、千龙网……)

电子商务(京东、房天下……)

门户网站(新浪、搜狐、凤凰、中国大学生、金融界……)

搜索引擎公司(百度、搜狗)

传统媒体公司(《新媒体》杂志……)

研究机构(清华大学新闻与传播学院、中国人民大学新闻学院……)

秘书处(BIA会长和秘书长)

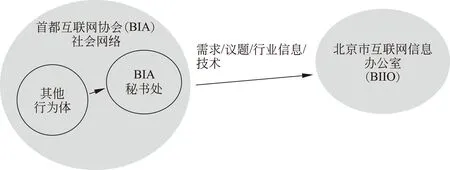

2. BIA网络代理人: 秘书处

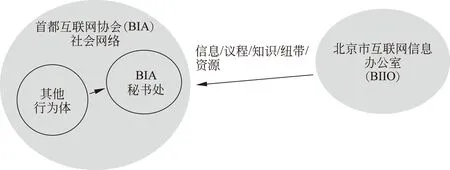

BIA秘书处(或秘书办公室)的职能是网络代理人,以两种不同的方式与北京市互联网信息办公室(BIIO)等外部网络进行沟通:代表BIA成员与BIIO等政府机构沟通议题、问题、需求、最新行业发展;作为守门人与成员分享BIIO的信息和议程,见图4、图5。与其他行为体相比,秘书处有最直接的网络纽带,占据了网络的中心位置。秘书处具有信息控制、资金配置、获取网络和政府关键人员资源、设置网络主要议程等特别的能力。BIA与BIIO之间是非正式、合作性的关系。BIA并不正式附属于BIIO,但通过经济赞助、人才、信息、政策议程等分享的非正式的关系和互动,BIA与BIIO建立了牢固的纽带。

图4 秘书处的代表型代理

图5 秘书处的守门人型代理

BIA是一个非营利性的社会组织,理应独立于政府。然而,在中国的语境下,公民团体 (Civic Society Organistations, CSOs)往往与政府关系密切,无法摆脱当局的干涉。虽然CSOs形式上的多样化似乎表现了民主的潜力,但CSOs所拥有的自由度并不足以使其从政府独立。这也是为什么在中国,很多公民团体常常无法持续很长时间,因为一旦与政府利益相抵触,它们就会遭到打击,或者转变为政府的一部分。这种矛盾几乎存在于中国的各个领域,因而导致中国缺乏真正的公民团体,尤其是在互联网领域。

BIIO和BIA共享最高领导权,即:BIA的会长兼党委书记也是BIIO的负责人,而BIIO是北京市政府负责中国互联网政策法规、协调本地互联网信息内容管理和域名注册的部门 (新华网, 2013)。BIIO和BIA是两个独立的组织,BIA的日常运作和活动是秘书长及其办公室的责任。对于重大决策,秘书长需要向会长报告。作为非营利性社会团体,BIA已在中国民政局登记注册,受北京市委宣传部、北京市民政局和BIIO对其业务的监管。行业自律和社会治理均为BIA的核心活动,后者意味着国家与公民团体协作治理。

经济上,BIA的行政支出和其他支出部分地依赖于政府购买服务(如杂志、互联网行业报告的出版,为互联网公司的中共党员组织活动)。BIA不对成员收取会员费,只有9个创始成员(如新浪、网易、搜狐、百度等)每年会提供赞助。截至2016年,赞助费每年达到BIA年收入的1/4。BIA计划从2017年起收取会员费用,以便成员之间明确权利和义务关系,方便未来在协会中纳入小型互联网公司,同时多元化它的营收来源。除了资本外,BIA和BIIO也共享其他资源,如内部人力资源:BIA员工招聘必须经BIA人力资源部门批准,BIA工作的员工优先被招聘到BIIO。

通过交换有形资产和无形资源,BIA秘书处和BIIO建立了密切的关系。从BIIO的角度来看,政府的职能是关注顶层体制建设和法制建设,政府主要通过制定宏观政策或监管执法来与行业发生关联。它可能没有机会与行业内的每个公司直接沟通,一旦发生纠纷,也可能无法与公司保持良好沟通。因此,类似BIA的自律行业组织可以收集行业意见,反馈给BIIO,同时也把BIIO与其业务和政策相关的信息分享给行业。另一方面,中国政府仍将社会行为体视为下属和补充单位,而不是凭自身力量存在可以独立运作的行为体。“中国的行业组织仍然很难割离开政府背景”,“中国公民社会的实际发展很少,[社会]缺乏这个中间层”,“这是中国社会当前阶段的必然结果”“但是从一早开始,BIA就不是作为政府机构设立的,(这种安排)本身已经足够先进了”。从BIA秘书长的观点来看,该协会是政府与行业之间的桥梁,将会员的声音和要求传递给政府。它不反对政府,而是在政府总体框架的指导下工作。协会不需要BIIO的指令来执行,但必须反映政府的声音。互联网公司认可,BIA的领导人非常愿意了解互联网的最新发展,由于BIA与政府关系密切,这将有助于促进政府对互联网的了解。秘书长办公室可以整理成员不同议题和问题,向政府汇报。但也有人认为,“社会组织最重要的功能就是把不同的社会成员联系起来,维护社会成员的权益”。受访学者并没有否认BIA在沟通和能力建设(培训、知识、技能分享)中的作用,而是认为BIA基本上是政府的喉舌,而非一个自律的社会组织,不能被大众所认可。BIA的全部自律活动都受到了政治议程的影响,因此不能被称为自发的行业自律行为。这些学者认为,比起促进,BIA的存在对于互联网发展起到了更多的阻碍作用,因为BIA加强了国家对互联网的控制。因此,非营利组织在中国的网络治理中,国家监管机构对其影响力最大。非营利组织并不完全独立于国家,而是一种相互配合的关系。本研究中,受访的监管者毫不含糊地表达了类似的中国没有纯粹民间社会组织的观点。

即使如此,“从完全由政府管控的互联网监管,到相对丰富的(涉及多个行为体)的社会治理概念,(此概念)并能应用于国际对话,这已经是一个进步。这是多重力量作用的结果”。另外,不应低估自律机构及其成员的力量,因为国家需要通过它们与更广泛的互联网行业参与者联系,并与后者进行沟通交流,获取最新的行业和技术发展,实现互联网治理在形式和实质上的多样性和有效性。

3. BIA的权力分配

在网络中,不同行为体之间存在着无形资源的交换、利益共有及利益冲突。网络中共享的无形资源是信息、行业知识、与其他成员或政府的个人联系。秘书处每个月至少组织一次定期会议,由成员代表出席会议,讨论与互联网管理有关的问题。协会中的不同部门也有自己的定期会议,如法律援助服务委员会组织的会议。

BIA网络不是一个结构对等的网络,这既反映了秘书处的代理人角色,也反映了协会成员间纽带和能力的不均衡。在BIA 116个成员中(数据截至2016年),大约60个成员因在新闻和信息传播中起到较大作用成为核心。它们大多数是商业网站,包括社交媒体公司、网络新闻网站、门户网站和搜索引擎。由于商业网站的重要性,这些公司被认为是BIA所有成员中的主要行为体。自律会议和活动主要围绕这些公司展开;而研究机构、技术公司、传统媒体等其他成员仅仅是活动的参与者。BIA的秘书处没有因为商业公司规模较大而将其置于优先地位,如让大公司得到特殊待遇等。BIA仅根据成员的主要业务特征对成员进行分类,如分成搜索引擎、社交媒体、视频网站、电子商务等。但实际上,中国三大互联网公司,即“BAT”(百度、阿里巴巴、腾讯)无疑占据主要的市场份额,因此无论在国际传播还是国内传播上,都在互联网公司的议题上拥有更大话语权。

对于设置议程,秘书处会自主设置,或按照BIIO的议程行事。但对于重大问题,特别是技术转型方面的议题的了解,互联网公司比政府和秘书处的能力更强。例如,在CDN(Content Delivery Network, 内容交付网络)的中介责任上,许多政府官员本身既不了解CDN是什么,也不知道CDN公司在在线内容传送服务中的作用,就指责CDN公司内容版权侵权。这也是中国的监管政策常常显得落后于新技术出现的原因。在这方面,互联网公司能够影响政策议程。例如,《北京网络直播行业自律公约》最早就是由一些视频网站出于担心侵权问题而提出的。

此外,BIA网络并非像其目标所述一样,做到完全的协同合作。由于互联网公司之间竞争激烈,“这个行业正在经历最激烈的竞争,(公司)还无法坐下来谈论(如何)规范市场。”在大多数情况下,如果成员间存在冲突,成员们不会通过BIA网络进行调解,而是相互之间直接沟通。如果冲突无法解决,就诉诸法庭。“(版权领域的)所有事情都是分散的,每个成员管自己的事情。(……)所以在版权方面,没有统一的部门来进行管理。我们没有与协会讨论这个问题,我们与每家网站分别沟通。”“协会无法解决的事情很多,比如不正当竞争、互相攻击或诋毁,还有现在太多官司的问题。(……)当涉及企业的实际利益时,行业协会的作用就很微弱。”不过,BIA的确有自己的法律援助服务委员会。该委员会在2016年成立了北京市互联网纠纷人民调解委员会,并得到北京市司法局、公安局、BIIO的正式批准。BIA希望在未来,成员之间的冲突能更多通过纠纷人民调解委员会来协商解决。如果协会成员与政府之间产生冲突,这些互联网公司的党委可以致信BIA党委,BIA通过请求BIIO监管机构党委的支持来帮助解决冲突。这样一来,冲突就是通过党委而非秘书处得到解决。此外,据悉“实际上没有成员(对协会的议程或决定提出反对意见),因为它们不认为协会允许出现不同的声音,它们也了解这毕竟是政府,(……)”。BIA的许多决定都会事先确认好,包括协会主席的选举。协会成员只需要在选举会议中做做样子,象征性地进行投票。少数会员会对既定的决定投反对票,但即使有成员这样做,反对的比例也会因为太小而无法否定最初的计划。

在BIA的案例中,代理人、关系类型、能力是有力的解释指标。BIA的秘书处作为网络代理人行事,而商业网站公司比其他类型的行为体(研究机构、技术公司、传统媒体)占有重要的位置,它们在网络中的突出地位部分是秘书处有意识安排的结果。秘书处认为,它的核心职能之一是推行网络内容的行业自律;但在另一方面,受访的互联网公司,没有将BIA网络视为行业自律的地方,而是将之看作培训、检查、交流、党建的平台。这让我们对BIA网络的作用进行了反思:BIA是为了推进互联网内容治理的国家—私营—社会合作,如多利益攸关方的参与模式而成立,还是为了实现行业自律而设立。据BIA秘书长介绍,BIA的任务是实施社会治理——“动员全体人民群众,报告、监督、[实施]行业自律”。

中国学术文献中的社会治理概念更类似于多方利益攸关方模式:政府、社会组织、企业、社区、个人等平等参与合作、对话、磋商交流 (江必新、李沫, 2014);而在中国政府的话语中,社会治理意味着一套精细的以“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障”为特征的制度机制(习近平,2016),由此可见,政府话语中的社会治理并非强调平等参与。另外,行业自律指的是私人行为体在互联网监管中的“使用软法律、软权力、非法律解决方案(如标准)”(Brown & Marsden, 2007),但行业利益可能与国家和公民社会不相符,而行业自律的机制和目的也与社会治理不同。

BIA的功能不一致和权力结构的不平衡引起了不同行为体(学者、行业、用户)之间的困惑。为解决这些问题,提高治理效率和合法性,BIA首先需要澄清其角色及其治理机制:它究竟遵循的是多方利益攸关方模式(multistakeholderism, 咨询、听证会、有多方参与的咨询),还是一种行业自律监管机构(self-regulation,由行业协会制定并执行准则,如“消息、恶意软件和移动反滥用工作组”,即M3AAWG); 或一种共同监管机制(co-regulation, 国家和行业之间的合作,例如“自发通信执法网络”,即UCENet),即行业在制定规则或标准时既可以是“自下而上”的,也就是以合作的方式执行政府规则,也可以“自上而下”,即作为规则的原制定者。

三、 结论

本研究的目的包括两个层面: ①阐述互联网治理的两个重要框架,即多利益攸关方主义和数字宪政主义,以及互联网治理的规范性和实践之间的差距;②结合分析性网络治理的方法,考察多利益攸关方治理网络中的权力结构,提出将规范性方法与分析性方法结合起来,从而让我们批判性地反思功能主义的观点,即推行多利益攸关方主义就能产生互联网治理的积极效果。同时也有助于解决劳拉·德纳尔迪斯(Laura DeNardis)和马克·雷蒙德(Mark Raymond)(2013)等研究者提出的可行性、有效性、合法性问题。

我们支持多利益攸关方主义及其私人—政府—民间合作与平等参与的原则,也支持具体内涵仍有待辩论的数字宪政主义。这两种模式均可作为政府、私营行业、公民社会设计评估其互联网治理机制和基本原则的总体框架。但是,理论与实践不能相混淆,正如功能论与具体实践不能相混淆。多利益攸关方模式在实践中的有效性、权力关系、问责需要在国家和国际层面进行严格评估。本研究所建议的网络性分析方法有助于确认权力结构(行为体类型、作用以及关系性质)和互联网治理中的无效性等问题,有助于填补规范性与实践之间的缺口,并提高整体治理的问责力度和有效性。

此外,正如劳拉·德纳尔迪斯和马克·雷蒙德(2013)所提出的,对于特定类型的问题领域,互联网治理的多利益攸关方模式可能有不同的格局。尽管这一问题超出了本文的讨论范围,但是肯定值得我们在未来持续关注。

本文作者感谢香港研究资助局对此研究提供的研究经费(一般研究基金:网络治理视角下的中国社交媒体,编号:12601715)。本文作者感谢许冰青对此研究提供的优秀研究协助。本文作者也感谢所有对此研究提供协助的单位和个人。

附:

术语表

multi-stakeholderism多利益攸关方主义

digital constitutionalism数字宪政主义

internet governance互联网治理

network governance网络治理

Analytical Networked Governance 分析性网络治理

non-US private sector actors非美国私营行业行为体

internet techinical community互联网技术社群

Analytical Networked Governance分析性网络化治理

multistakeholder利益相关方

civil society organization公民团体

civil society公民社会

nominalist名义主义

direct degree centrality直接程度的中心性

structural equivalence结构对等

tie纽带

central node中心节点

interests利益

self-regulatory自律

注释

① “信息块”概念的先驱。

② 信息社会世界峰会是联合国讨论全球传播治理的重要事件,其宗旨是实现“以人为本、包容性、面向发展的信息社会”。它有两个阶段,分别是2003年的日内瓦会议和2005年的突尼斯会议。2015年,联合国大会全面评审了信息社会世界峰会目标的十年执行状况,通常被称为信息社会世界峰会+10 (UN, 2015, A/RES/70/125)。

③ 国家和地区互联网治理论坛的名单,获取自http://www.intgovforum.org/cms/77-igf-regional-events/igf-regional-and-national/3026-list-of-national-and-regional- igf-initiatives-2016

④ 国家层面的多利益攸关方互联网治理机制/方法。

⑤ 对于互联网治理分类,请参阅DeNardis & Raymond (2013),pp.4-5.

⑥ 例如Charter of Human Rights and Principles for the Internet (UN); The African Declaration on Internet Rights and Freedoms; Council of Europe’s Declaration of Internet Governance Principles; Brazil’s Marco Civil da Internet; Magna Carta for Philippine Internet Freedom; Reform Government Surveillance coalition (Google, Apple, Microsoft, Facebook and other major institutions on the issue of user privacy)

⑦ Anderson (1998:575) argues that the authentic participation include two things: 1) the creation of a relatively safe, structured space for relevant stakeholders’ voices to be heard; 2) addressing the ultimate ends of participation, such as to constitute a democratic citizenry and redistribute justices.

⑧ Art. 87 and Art. 95 of the General Rules of Civil Law (GRCL)(中华人民共和国民法总则)(promulgated in 15th March 2017 by the NPC) define the nonprofit organization are set up for public welfare purposes or other nonprofit purposes, and they do not and may not distribute their profits to investors, founders, or members. Non-profit organisations include public institutions, social groups, foundations, social service agencies.

⑨ It means that those private nonprofit organisations possess some institutional reality, they are institutionally separate from government, not returning profit generated to owners and directors, and equipped to control their own activities. And they involve some meaningful degree of voluntary participation. (Salamon & Anheier, 1997, p.9).

⑩ 参考 Freeman, L. (1979).

江必新、李沫(2014):论社会治理创新,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》,第35卷第2期,25-34页。

任勇 (2005):政策网络的两种分析途径及其影响,《公共管理学报》, 第3期,55-60。

唐皇凤 (2004):政策网络与政策后果:中国的运用——对农村税费改革中利益分配关系变化的分析,《中共浙江省委党校学报》, 第1期,31-36。

习近平(2016年5月6日):习近平关于改善民生创新社会治理系列重要讲话,《人民日报》,9版,获取自http://www.jwb.com.cn/focus/201605/t20160506_4624256.html

新华网(2013年5月24日):北京市互联网信息办公室成立,《北京日报》,获取自http://www.bj.xinhuanet.com/bjyw/2013-05/24/c_115888285.htm

张建伟、娄成武(2007):房地产宏观调控之政策网络研究,《东北大学学报:社会科学版》,第4期,341-344。

Anderson, G. L. (1998). Toward authentic participation: deconstructing the discourses of participatory reforms in education.AmericanEducationalResearchJournal, 35(4), 571-603. doi: 10.2307/1163460.

Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012).Understandingregulation:theory,strategy,andpractice(2nd ed.). Oxford: OUP.

Bierstker, T. (2010). Global governance. In Dunn Cavelty, M. & Mauer, V. (Eds.).RoutledgeHandbookofSecurityStudies(pp. 439-451). London: Routledge.

Black, J. (2008). Forms and paradoxes of principles-based regulation.CapitalMarketsLawJournal, 3(4), 425-457. DOI: 10.1093/cmlj/kmn026Blockson, L. C., & Van Buren, H. J. (1999).Strategicalliancesamongdifferentinstitutions:anargumentformulti-sectorcollaborationinaddressingsocietalissues. Washington, DC: Independent Sector Working Papers.

Bonacich, P. (1987). Power and centrality: a family of measures.AmericanJournalofSociology, 92(5), 1170-1182. DOI: 10.1086/228631

Brown, D. (July 23, 2015). Looking back to move ahead: a recap of the WSIS+10 overall review.APCNews, Retrieved from http://www.apc.org/en/news/looking-back-move-ahead-recap-wsis10-overall-revieBrown, I. & Marsden, C. (2007). Co-regulating internet security: the London action plan. GigaNet: Global Internet Governance Academic Network, Academic Symposium 2007, Rio de Janeiro, Brazil. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2798304

Carr, M. (2015). Power plays in global Internet governance. GigaNet: Global Internet Governance Academic Network, Annual Symposium 2015, Joao Pessoa, Brazil. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2809887

Chan, P. W. K. (2011). Network governance in Chinese educational policy: the case of Harbin state-owned enterprise schools. Australian Association for Research in Education Conference, Hobart. Chaudhary, A. K. & Warner, L. A. (2015) Introduction to social network research: brokerage typology. AEC535, EDS, University of Florida. Retrieved from http://edis.ifas.ufl.edu/wc197

Chiu, T. H. Y,Chen, C. C., Joung, Y. J. & Chen, S. (2014). A study of blog networks to determine online social network properties from the tie strength perspective.OnlineInformationReview, 38(3), 381-398. DOI: 10.1108/OIR-01-2013-0022CSTD. (May 2, 2016). Establishment of the working group on enhanced cooperation-Note on Composition. Retrieved from http://unctad.org/en/pages/newsdetails. aspx?OriginalVersionID=1245&Sitemap_x0020_Taxonomy=Commission%20on%20Science%20and%20Technology%20for%20Development

de Bossey, C. (June, 2005). Report of the working group on Internet governance. Retrieved from http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf

DeNardis, L. & Raymond, M. (November 14, 2013). Thinking clearly about multistakeholder Internet governance. GigaNet: Global Internet Governance Academic Network, Annual Symposium 2013, Bali, Indonesia. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=2354377

Duan,Qing. 2007. China’s IT Leadership. VDM Verlag Dr. Mueller e.K, Germany.

Epstein, D. (August 15, 2010). Constructing the information society: the binding nature of nonbinding debates about Internet governance. GigaNet: Global Internet Governance Academic Network, Annual Symposium 2009. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1988369

Freeman, L.C. (1979). Centrality in social networks conceptual clarification.SocialNetworks, 1(3): 215-239. DOI: 10.1016/0378-8733(78)90021-7.

Fulda, A., Li, Y. Y. & Song, Q. H. (2012). New strategies of civil society in China: a case study of the network governance approach.JournalofContemporaryChina, 21(76): 675-693. DOI: 10.1080/10670564.2012.666837

Gill, L., Redeker, D. & Gasser, U. (November 9, 2015). Towards digital constitutionalism? Mapping attempts to craft an Internet bill of rights. Berkman Center Research Publication No. 2015-15. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2687120 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2687120Gould, R. V. & Fernandez, R. M. (1989). Structures of mediation: a formal approach to brokerage in transaction networks.SociologicalMethodology, 19, 89-126. DOI: 10.2307/270949

Guo, C.Q., Shin, J. P. & Otondo, R. (2010). Social network services in China: an integrated model of centrality, trust, and technology acceptance.JournalofGlobalInformationTechnologyManagement, 13(2), 76-99. DOI: 10.1080/1097198X.2010.10856515

IGF. (2014). Best practice forum on developing meaningful multistakeholder mechanisms: Executive summary. Retrieved from https://www.intgovforum.org/cms/documents/best-practice-forums/developing-meaningful-multistakehol

der-participation-mechnisms/410-bpf-2014-outcome-document-developing-meani ngful-multistakeholder-mechanisms/file

Landherr, A., Friedl, B. & Heidemann, J. (2010). A critical review of centrality measures in social networks.Business&InformationSystemsEngineering, 2(6), 371-385. DOI: 10.1007/s12599-010-0127-3

Lampton, D. (2001) China’s foreign and national security policy-making process. In: Lampton, D. (Ed.)TheMakingofChineseForeignandSecurityPolicyintheEraofReform. 1-38, Chicago, IL: Stanford University Press.Laumann, E. O., Laumann, P. V., Prensky, D. (1989). The boundary specification problem in network analysis. In Freeman, L. C., White, D. R., & Romney, A. K. (Eds.),ResearchMethodsinSocialNetworkAnalysis(pp.61-87), Fairfax, VA: Transaction Publishers.Laumann, E. O. & Pappi, F. U. (1976).Networksofcollectiveaction:aperspectiveoncommunityinfluencesystems. New York: Academic Press.

Levy, T. & Meyer, D. R. (2012). Challenges of network governance at the state banks of China.JournalofContemporaryChina, 21(75), 481-498. DOI: 10.1080/10670564.2011.647436.

Löblich, M. & Pfaff-Rüdiger, S. (2011). Network analysis: a qualitative approach to empirical studies on communication policy.InternationalCommunicationGazette, 73(7), 630-647. DOI: 10.1177/1748048511417159Meyer, J. W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony.AmericanJournalofSociology, 83(2), 341-363.

Mueller, M. L. (2010) Networks and States: The global politics of Internet governance. Massachusetts: MIT.Padovani, C. & Pavan, E. (2011). Actors and interactions in global communication governance: the heuristic potential of a network approach. In. Mansell, R. & Raboy, M. (Eds.),TheHandbookofGlobalMediaandCommunicationPolicy(pp. 543-563). Oxford: Wiley-Blackwell.

Pohle, J. (2016). Multistakeholder governance processes as production sites: enhanced cooperation “in the making”.InternetPolicyReview, 5(3), 1-19. DOI: 10.14763/2016.3.432

Pohle, J. (2015). Internet governance and WSIS+10: Deliberate exclusion or strategic neglect? GigaNet: Global Internet Governance Academic Network, Annual Symposium 2015, Joao Pessoa, Brazil. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=2809916 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2809916Powell W. W. (1990). Neither market nor hierarchy: network forms of organization.ResearchinOrganizationalBehavior, 12, 295-336.Powell, W. W. & Smith-Doerr, L. (1994) “Networks and economic life.” In Smelser, N.J. & Swedberg, R. (Eds.),TheHandbookofEconomicSociology(pp.368-402). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: structure, management, and effectiveness.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 18(2), 229-252. DOI: 10.1093/jopart/mum015Ranson, S., Hinings, B., & Greenwood, R. (1980). The structuring of organizational structures.AdministrativeScienceQuarterly, 25(1), 1-17. DOI: 10.2307/2392223

Rioux, M. (2014). Competing institutional trajectories for global regulation-Internet in a fragmented world. InRadu, R., Chenou, J. M., & Weber, R. H. (Eds.),TheEvolutionofGlobalInternetGovernance:PrinciplesandPoliciesintheMaking(pp.37-55). London: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-45299-4_3

Robins, G., Bates, L., & Pattison, P. (2011). Network governance and environmental management-conflict and cooperation.PublicAdministration, 89(4), 1293-1313. DOI: 10.1111/j.1467-9299.2010.01884.xAdam, S. & Kriesi, H. (2007). The network approach. In Sabatier, P. A. (Ed.),Theories of the policy process 2nd edition (129-154). Boulder, CO: Westview.Sørensen, E. & Torfing, J. (2005). Network governance and post-liberal democracy.AdministrativeTheory&Praxis, 27(2), 197-237.UNCTAD. (October 17, 2016). First meeting of the working group on enhanced cooperation. Chairman’s summary, retrieved from http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/WGEC2016_m1_summary_en.pdf

Weimann, G. (1983). On the importance of marginality: one more step into the two-step flow of communication.AmericanSociologicalReview, 47(6), 764-73. DOI: 10.2307/2095212

White, H. C., Boorman, S. A. & Breiger, R. (1974). Social Structure from Multiple Networks. Ⅰ. Blockmodels of Roles and Positions,AmericanJournalofSociology, 81(4), 730-780.

Winston, B. (1998).Mediatechnologyandsociety:ahistoryfromthetelegraphtotheInternet. London: Routledge.

Xia, M. (2008).Thepeople’scongressesandgovernanceinChina:towardanetworkmodeofgovernance. London: Routledge.

Zheng, H., de Jong, M. & Koppenjan, J. (2010). Applying policy network theory to policy-making in China: the case of urban health insurance reform.PublicAdministration, 88(2), 398-417. DOI: 10.1111/j.1467-9299.2010.01822.x

(编辑:戴 佳)

Internet Governance: Exploration of an Integrated Approach

Yik Chan Chin1, Changfeng Chen2

(1. School of Film and TV Arts, Xi’an Jiao-tong Liverpool University; 2. School of Journalism and Communication, Tsinghua University)

The advent of the Internet and social media has decentralized authority over networking, and national government not only faces the challenge of the vast volume of communication flows but also the increasing decision-making power over the Internet by private companies and civil society organizations, which constitute a new locus of authority. How should national government relate to and engage with these new private and social actors in Internet governance? How has national government engaged with those actors? And how power is distributed in such engagement? This paper explores the models of internet governance in both the International and Chinese contexts. The models explored include multi-stakeholderism, digital constitutionalism, and analytical network-governance. While the first two models are underpinned by their functionalist arguments and normativity, the late one, however, from analytical approach, demonstrates power relations between different actors. The paper concludes by proposing an integrated model combining two approaches (normative and analytical) in studying internet governance.

Internet governance; multi-stakeholder; digital constitutionalism; Analytical Network Governance

1. 钱忆亲:西交利物浦大学影视艺术学院助理教授。

2. 陈昌凤:清华大学新闻与传播学院教授。

3. 袁烨:清华大学新闻与传播学院2016级硕士研究生。

4. 戴佳: 清华大学新闻与传播学院副教授。