浙江海宁姚家浜遗址2014年发掘简报

2017-07-18浙江省文物考古研究所海宁市博物馆

浙江省文物考古研究所海宁市博物馆

浙江海宁姚家浜遗址2014年发掘简报

浙江省文物考古研究所海宁市博物馆

姚家浜遗址位于浙江省海宁市海昌街道勤民村南部和西部,是一处典型的台地型遗址,时代从良渚文化一直延续到唐宋时期。2014年的发掘主要位于遗址的南部,发现了一批比较丰富的良渚文化遗存,为了解杭嘉湖地区良渚文化的聚落分布和文化面貌提供了新的资料。

姚家浜遗址 良渚文化 台地

姚家浜遗址位于浙江省海宁市海昌街道勤民村市林自然村(组)南部和西部,部分叠压于现代民房之下,是一处台地型遗址,东距龙潭港遗址约900米。遗址中心地理坐标为N30°34 40,E120°43 8.4,最高点海拔3.8米。遗址发现于1997年,2012年做过调查,文化层厚度在1.6米左右,遗址面积近2万平方米,时代属于新石器时代、商周、汉代和唐宋时期[1](图一;彩插一‥1)。

杭平申航道改造工程是浙江省海河联运的主要航道,航线海宁段途径姚家浜遗址,2014年7月到10月,浙江省文物考古研究所、海宁市博物馆共同对遗址进行了考古发掘。共布探方12个,总面积近900平方米。发掘以第一象限统一布方,编号从T2211开始。经过发掘,发现良渚文化土台2处、沟1条、灰坑5座、墓葬3座、堆石遗迹1处、烧土遗迹1处,商周时期灰坑4座,唐宋时期的沟1条、灰坑1座,出土陶器、石器、玉器等标本共计130余件。现将良渚文化时期的发掘资料简报如下(图二、图三)。

图一//姚家浜遗址位置示意图

一、地层堆积

整个发掘区的地层剖面可以T2120—T2121南壁、T2112—T2114北壁为代表(图四),介绍如下。

第1层:现代耕土层。深褐色土,厚0~0.35米。

第2层:唐宋时期地层。分为两小层,②A层,浅灰褐色土,质硬,距地表深0~0.35、厚0~0.25米;②B层,深灰褐色土,质稍硬,结构致密,距地表深0~0.55、厚0~0.3米。瓷片较少。此层下开口G1、G2、台Ⅱ等遗迹。

第2层下皆为良渚文化堆积。

第3层:分为两个小层。③A层,深褐色土,较疏松,夹杂少量烧土粒、炭粒等,距地表深0~0.85、厚0~0.75米,包含有陶片、石块等。此层下开口H7、H8。③B层,浅褐色土,偏黄偏绿,质硬,结构较致密,距地表深0~0.8、厚0~0.5米,包含陶片、石块等,陶片较少。

图二//姚家浜遗址布方分布图

图四//姚家浜遗址地层剖面图1.T2120-T2121南壁剖面图2.T2112-T2114北壁剖面图

第4层:浅褐色土,偏黄,有绿锈,距地表深0~1、厚0~0.4米,遗物较少。

第5层:浅褐色土,偏黄,有绿锈,质较硬,距地表深0~0.8、厚0~0.55米。遗物较多,陶片以泥质陶为主,少量夹砂陶,可辨器形有罐、盆、盘、豆、鱼鳍足鼎、T字足鼎等。

第6层:灰褐色土,稍杂,底部颜色浅,距地表深0~0.7、厚0~0.65米。陶片较少,良渚文化陶片以泥质陶为主,器形有鼎、盘、盆、罐等,还有少量崧泽文化粗泥陶片。

第7层:深灰褐色土,有绿锈,距地表深0~1.25、厚0~0.5米。陶片均为泥质陶,无可辨器形。

第8层:浅灰褐色土,局部发黄,稍偏粉,距地表深0.6~1.1、厚0~0.35米。遗物较少,良渚文化陶片以泥质陶为主,器形有鼎、壶、杯、罐等,还有少量崧泽文化粗泥陶片。

第9层:烧土层,距地表深0~0.55、厚0~0.15米,烧土块大小在10厘米以下。

第3—9层堆积呈倾斜状,分布于T2120东部、T2121全部,为土台Ⅰ的废弃堆积。

第9层下为台Ⅰ,在T2120、T2121只有两层,即台Ⅰ①层、台Ⅰ②层,属于营建堆积。

其下为生土,黄褐色,偏粉,纯净。

二、遗迹

1.土台

2处,编号台Ⅰ、台Ⅱ(彩插一‥2)。

台Ⅰ位于T2114东部,T2115—T2119全部,T2120西部,南北伸出探方外。开口于第9层下,被H1、H2、H3、H4、G1、G2等打破。未全部揭露,仅做东西向解剖清理。台Ⅰ南北向延伸,平面大致呈四边形,边缘部分有烧土堆积、零星石块。揭露部分东西宽55.2、南北长9米。

营建堆积厚度0~1.6米,可分为八个小层。台Ⅰ①层,厚0~0.5米,浅灰褐色土,质硬,遗物较少,分布于T2120东部。台Ⅰ②层,厚0~0.55米,深灰色土,质地较硬,包含物有泥质红陶片和泥质灰陶片,分布于T2115—T2120。台Ⅰ③层,厚0~0.75米,黄褐色土,质地较硬,陶片以泥质陶为主,可辨器形有罐、豆、盆、鱼鳍足鼎、T字足鼎等,并有少量崧泽文化陶片,分布于T2117、T2118。台Ⅰ④层,厚0~0.2米,浅灰色土,土质较硬,陶片以泥质陶为主,可辨器形有罐、器盖、盆、盘、鱼鳍足鼎、T字足鼎等,分布于T2116、T2117。台Ⅰ⑤层,厚0~0.55米,黄褐色土,带紫斑点,土质较硬,出土陶片以泥质陶为主,少量夹砂陶,可辨器形有罐等,分布于T2115—T2117。台Ⅰ⑥层,厚0~0.5米,浅灰色土,带紫斑点,土质较软,陶片以泥质陶为主,少量夹砂陶,可辨器形有罐、盆、鼎等,分布于T2117、T2118。台Ⅰ⑦层,厚0~0.6米,黄褐色粉土,带紫灰色斑点,土质较软,有少量泥质灰陶片,分布于T2114—T2118。台Ⅰ⑧层,厚0~0.85米,黄褐色土,夹杂青灰土,质软,陶片很少,分布于T2115—T2117。以上堆积当属一次性堆筑而成,台Ⅰ⑧层下为生土(图四‥2、图五)。

图五//T2117南壁剖面图

图六//G2平、剖面图

台Ⅱ位于T2211东部、T2212和T2112西部,南北伸出探方外,西部被现代水沟破坏。开口于②B层下,被H9、H10、M2、M3、G1、G2等打破。未全部揭露,仅做东西向解剖清理。台Ⅱ南北向延伸。揭露部分东西宽8.35~8.55、南北长7.85米。

图七//H5平、剖面图

土台Ⅱ堆积厚0~1.9米,可分为五个小层。台Ⅱ①层,厚0~0.4米,浅褐色土,质地较硬,包含大量红烧土块、黄褐色锈斑,分布于T2112西部。台Ⅱ②A层,厚0~0.15米,灰烬层,出土少量泥质陶片,分布于T2112西部。台Ⅱ②B层,厚0~0.65米,浅黄褐色土,有锈斑,质地坚硬,局部烧土块较多,出土少量泥质陶片,分布于T2211、 T2212、T2112。台Ⅱ③层,厚0~0.6米,褐色土,有大量黄锈斑,分布于T2211、T2112。台Ⅱ④层,厚0~0.5米,深灰褐土,致密坚硬,含少量绿锈斑,出土少量泥质陶片和夹砂陶片,可辨器形有罐、豆等,分布于T2112。台Ⅱ⑤层,厚0~0.8米,浅褐色土,夹杂黄锈斑、灰白色絮斑,分布于T2112(图四‥2)。以上堆积中,台Ⅱ②A层可能为短时间的废弃堆积,其余皆为土台营建堆积。台Ⅱ⑤层下为生土。

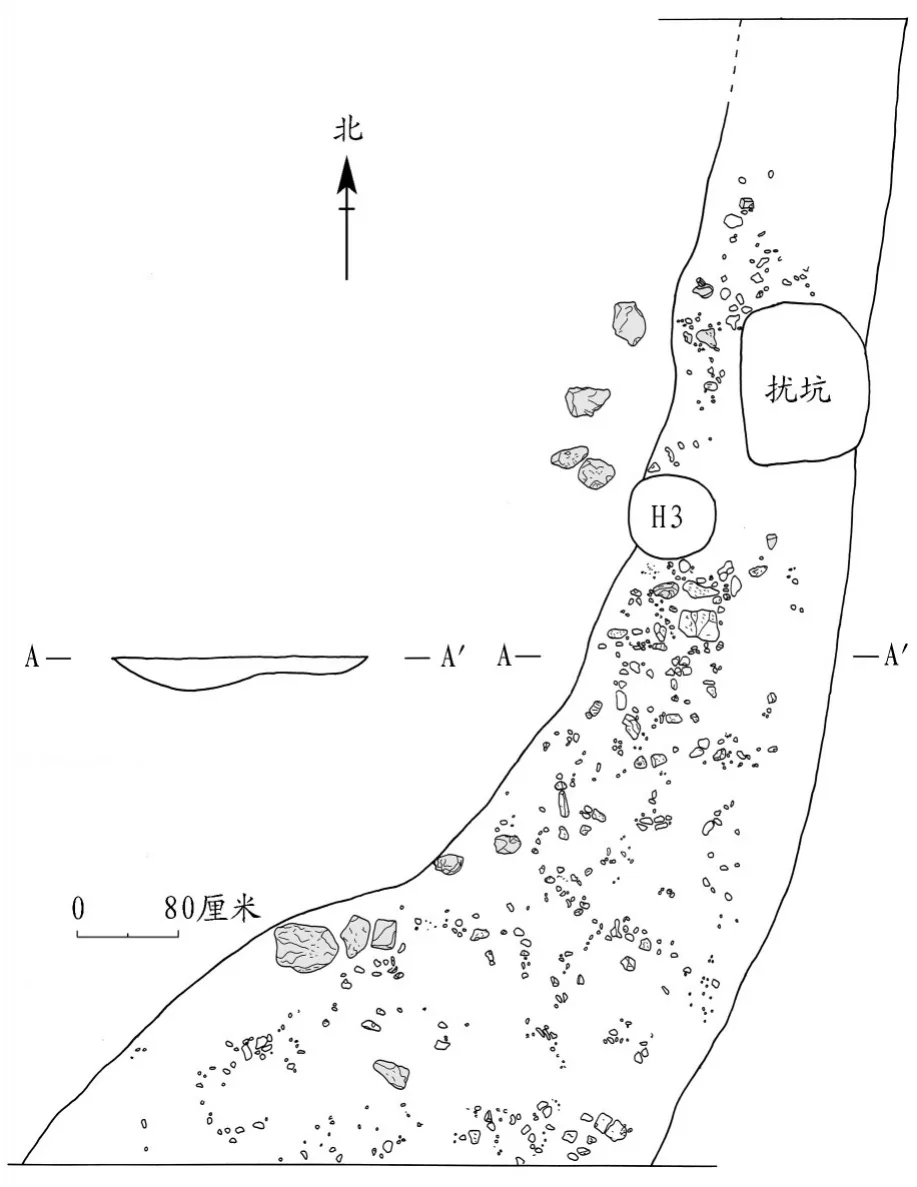

2.灰沟

1条,编号G2。

G2位于T2212与T2112东部、T2113全部、T2114西部。南北延伸出探方外。开口于②B层下,被G1打破,打破台Ⅰ、台Ⅱ和生土。平面呈南北向条状,沟壁面呈斜坡状,底部呈锅底状,但不甚规整。壁面、底面无明显加工痕迹。揭露部分东西宽17.6~18、南北长9、最深1.9米。堆积可分为三层:①层,厚0~0.75米,黄褐色斑土,偏绿,质硬,水锈较多;②层,厚0~0.6米,深灰褐色土,夹杂大量绿锈斑、灰白色絮斑;③层,厚0~0.7米,灰褐色土,近水相,夹杂大量绿锈斑,少量红烧土块。①、②层出土遗物较多,③层遗物较少(图六)。

3.灰坑

5座,编号为H5、H6、H7、H8、H10。

H5位于T2118西南部、T2117东南部。开口于台Ⅰ⑦层下,打破生土。南部未揭露,平面推测为圆角四边形。坑壁呈斜坡状,坑底锅底状。揭露部分南北宽1.8、东西长7.9、深0.45米。填土深灰色,土质较硬,底部颜色偏青灰色,土质稍软。陶器以泥质陶为主,少量夹砂陶,可辨器形有泥质灰陶盆、夹砂红褐陶T字足鼎等(图七)。

H6位于T2120南部。开口于台Ⅰ①层下,打破生土。平面呈不规则的曲尺形,向南延伸出探方外。坑壁呈斜坡状,坑底锅底状。在探方内揭露的总长度3.7、宽度2、深0.8米。填土青灰色,土质较松,有少量的红烧土块。陶器以泥质陶为主,少量夹砂、粗泥陶,可辨器形有圈足罐(图八)。

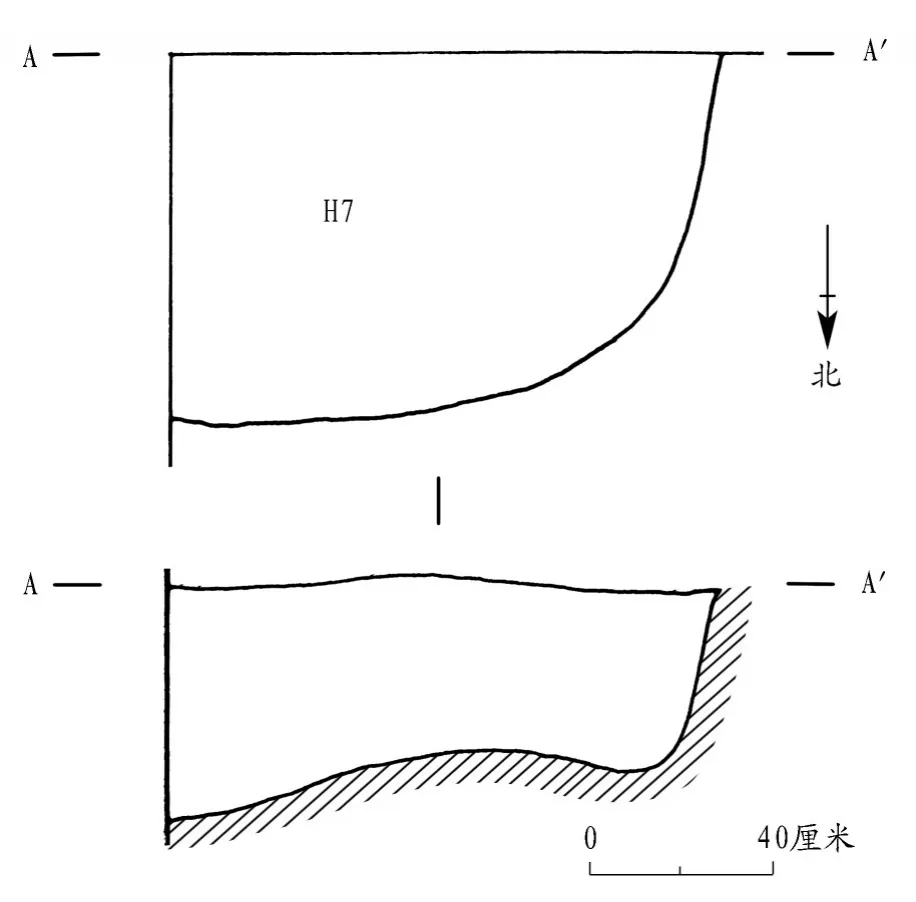

H7位于T2121东南部,部分伸出探方外,未全部揭露。开口于③A层下,打破⑦层和生土。平面推测为圆形或椭圆形,壁面呈斜坡状,底面高低不平。揭露部分东西长1.2、南北宽0.8、深0.5米。填土为深灰色粘土,土质较松。含少量泥质红、灰陶等,可辨器形有圈足罐(图九)。

图八//H6平、剖面图

图九//H7平、剖面图

H8位于T2121中东部,部分伸出东壁外。开口于③A层下,打破⑦层和生土。平面呈不规则形,壁面呈斜坡状,底面近平。最长1.75、深0.4米。填土为浅青灰色粉土,土质松软。出土少量陶片,以泥质陶为主,少量夹砂陶,可辨器形有罐、盆等(图一〇)。

H10位于T2211东南部。开口于②B层下,打破台Ⅱ和生土。平面近圆形,直壁稍倾斜,底面呈台阶状。东西约1.1、南北1.15、最深1.5米。填土分为3层:①层,深0~1.2米,填土为黄褐色斑土,夹杂大量红烧土块;②层,深1.2~1.4米,灰褐色土,夹杂大量红烧土块,质地坚硬,出土较多泥质灰陶陶片,可辨器形有罐、盆等;③层,深1.4~1.5米,青灰色土,质地较软,较纯净,无包含物。

4.墓葬

3座,皆为长方形土坑竖穴墓,编号M1、M2、M3。

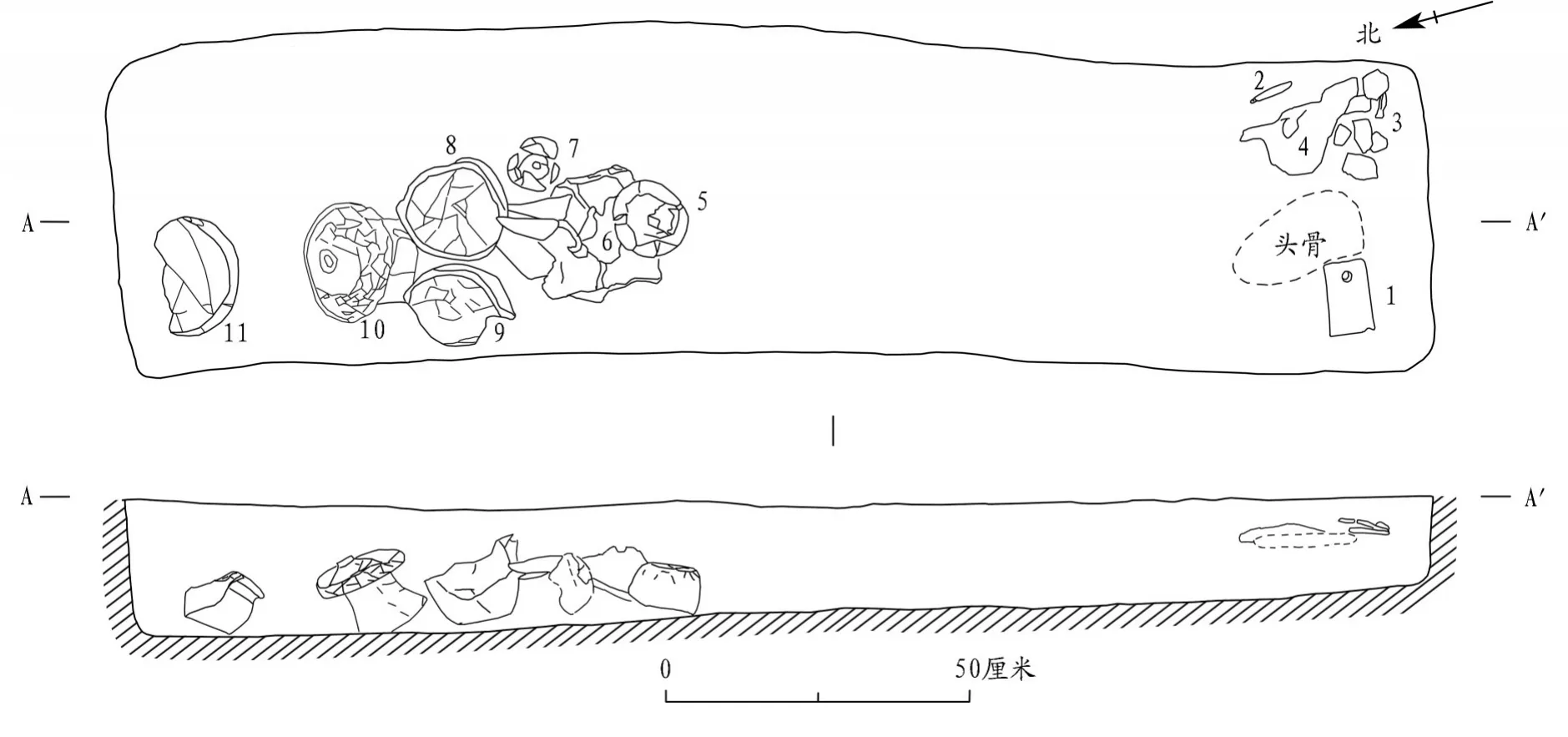

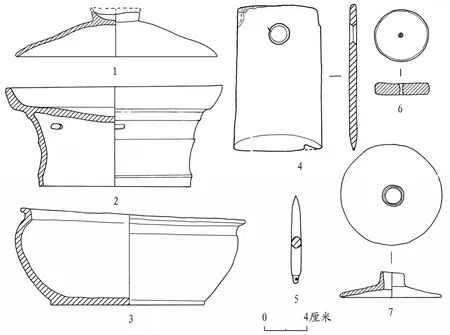

M1位于T2119中部,开口②B层下,打破台Ⅰ②层。墓向177°。直壁,平底,墓底南高北低。墓坑长2、宽0.54~0.56、深0.2~0.39米。填土灰褐色,颜色偏深,夹杂有少量烧土粒、炭粒,包含少量良渚文化晚期陶片。人骨基本保存完好,骨质酥软,仰身直肢,年龄大概在30~40岁,男性,未见葬具。出土遗物14件,其中陶器13件、玉器1件(玉锥形器)。陶器主要有鼎、豆、罐、双鼻壶、盆等(图一一、图一二;彩插一‥3)。

图一 //H8平、剖面图

图一一//M1平、剖面图1、11、14.陶器盖2—4、13.陶双鼻壶5.陶圈足盆6.玉锥形器7.陶鼎8.陶豆9、12.陶平底盆10.陶圈足罐

M2位于T2212中部,开口②B层下,打破台Ⅱ②B层。墓向200°。墓坑长2.25、宽0.54~0.56、深0.08~0.25米。填土灰褐色,夹杂少量烧土粒、炭粒。残存头骨骨殖,年龄性别不明,未见葬具。出土遗物12件,陶器10件、玉器1件(玉锥形器)、石器1件(石钺)。陶器主要有鼎、豆、罐、盆、器盖、纺轮等(图一三、图一四;彩插一‥4)。

M3位于T2112西部,开口②B层下,西南部被一晚期坑打破,打破台Ⅱ②B层。墓向202°。墓坑长1.88、宽0.72~0.74、深0.19~0.22米。填土灰褐色,有少量红烧土颗粒。人骨不存,未见葬具。出土遗物4件,均为陶器,有豆、双鼻壶、器盖、盆等,保存较差(图一五)。

5.堆石遗迹

1处。位于T2117中北部、T2116东北部。与台Ⅰ②层堆积掺杂一起。开口于②B层下。平面分布不规则,大致分为三片,T2117中北部面积较大,T2116东北部面积小,烧土遗迹西侧零星分布。遗迹整体分布在长宽9~10米的范围内,堆石石块大小不一,边长约2~43厘米,一般集中在10~20厘米左右,颜色浅红色,属于火成岩。推测这片堆石当是建筑土台过程中的一道工序,夹杂在堆土中起到加固边坡的作用(图三)。

6.烧土遗迹

1处。位于T2117东部和南部,南北延伸出探方外。开口②B层下,叠压台Ⅰ②层。平面呈东北—西南向长条状,西南宽,东北窄,探方外延伸部分未清理,仅做钻探,发现其向北延伸约10米,向南延伸约5米。揭露部分长10.75、宽1.3~4.95、厚0~0.55米。堆积以烧土颗粒、烧土块为主,夹杂灰褐色土,包含少量陶片、石块等。由于烧土块有平面的部分普遍朝上,遗迹整体比较平整硬实,可能是供人行走的路(图一六)。

三、遗物

遗物主要出土于墓葬、土台堆筑层和边缘的废弃堆积中,灰坑出土遗物不多。分为陶器、石器、玉器、角器等,介绍如下。

1.陶器

陶质主要为泥质陶、夹砂陶,此外还有少量的粗泥陶;陶色以红褐色和黑色为主,少量灰色、褐色。装饰以素面为主,有少量纹饰,种类有凹弦纹、凸棱纹、戳印纹、刻划纹、篮纹等。主要器类有鼎、平底罐、圈足罐、红陶罐、豆、盘、平底盆、圈足盆、杯、缸、器盖、纺轮等。

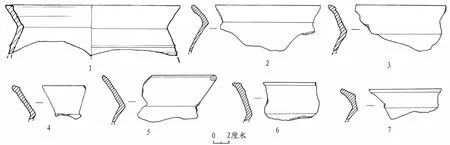

鼎按照领部有无可分为二型。

A型5件。侈口,无领。T2117台Ⅰ③‥2,夹砂红陶。方唇,唇面有凹槽,折沿,沿面内侧有一道凹弦纹,溜肩,鼓腹,腹部残存两道凸棱纹。口径22.6、残高6.4厘米(图一七‥1)。T2120⑧‥5,夹砂红褐陶,圆唇,折沿,斜肩,沿内侧面有一道凹槽,残高6.1厘米(图一七‥2)。T2121⑤‥2,夹砂红陶。圆唇,双折沿,斜肩,上沿面有一道凸棱,下沿面有两道凹弦纹。残高6.2厘米(图一七‥3)。T2117台Ⅰ⑥‥5,夹砂红陶。圆唇,双折沿,上沿面有一道凸棱,下沿面有两道凹弦纹。残高4.3厘米(图一七‥4)。T2120③‥6,夹砂红褐陶。圆唇,斜肩,沿面有三道凹槽。残高6厘米(图一七‥5)。

同时,东博会为南宁的住宿餐饮带来了巨大的商机,特别是东博会期间,旅游人次剧增,促进了住宿、餐饮业的发展。南宁市住宿、餐饮为吸引外来旅游者,不断融入东盟元素,东盟文化美食节等美食活动得到了旅游者的青睐。

图一二//M1随葬器物图

图一三//M2平、剖面图

图一四//M2随葬器物图

图一五//M3平、剖面及随葬器物图

B型3件。侈口,有领。M1填土‥1,夹砂黑陶。圆唇,小平沿,斜弧肩,鼓腹。残高5.2厘米(图一二‥5)。T2113G2②‥2,夹砂灰褐陶。尖圆唇,小平沿,斜领。残高4.8厘米(图一七‥6)。T2121⑤‥8,夹砂灰陶。圆唇,折沿,短颈,斜弧肩。残高3.6厘米(图一七‥7)。

此外,还有各类鼎足,鱼鳍足(T2117台Ⅰ③‥9、T2117台Ⅰ⑥‥3、T2121⑤‥1)、T字足(H5‥2、T2113G2②‥6)、铲形足(T2117台Ⅰ③‥8)、锥状足(T2113G2②‥3)等(图一八)。

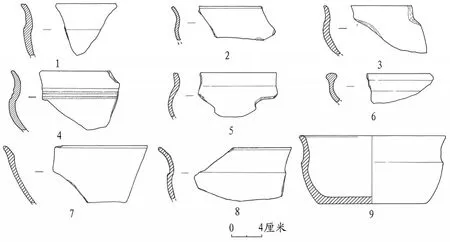

无领罐2件。侈口,折沿。T2113G2②‥7,泥质灰陶。尖圆唇,鼓肩。残高5.8厘米(图一九‥1)。T2121⑤‥3,泥质灰陶。圆唇,折沿,斜肩,鼓腹,沿面上有一道凸弦纹,底残。残高6厘米(图一九‥2)。

有领罐按照口部和领部的特征可分为五型。

A型5件。侈口,高领,较厚重。H10:3,泥质灰褐陶。圆唇,直领稍束,圆肩,鼓腹,下腹部和底部残缺,口沿内侧饰有四道凹弦纹,肩部饰有两道凸棱纹。口径17、残高9.1厘米(图一九‥3)。H10:4,泥质灰陶。方圆唇,唇面一周凹槽,鼓肩,下残,领内外侧饰有多道凹弦纹,肩部饰有两道宽凸棱纹。口径24.2、残高11.6厘米(图一九‥4)。T2115台Ⅰ②‥4,泥质灰陶。尖圆唇,口沿内侧、领部外侧饰有多道凹弦纹。口径23.2、残高7.2厘米(图一九‥5)。T2115台Ⅰ⑦‥2,泥质灰陶。圆唇,沿外翻,颈部内外皆饰有凹弦纹。残高7.8厘米(图一九‥6)。T2120③‥4,泥质灰陶。圆唇,外翻沿,领部外侧饰凹弦纹,下残。残高6.2厘米(图一九‥7)。

图一六//烧土遗迹平、剖面图(涂灰色的表示石块,其他为烧土块)

B型1件。三角形唇,高领。T2117台Ⅰ③‥7,泥质红陶。侈口,斜领。残高2.7厘米(图一九‥9)。

C型1件。直口微侈,短领。H10‥6,泥质灰陶,外灰内红。尖圆唇,有领,溜肩,鼓腹,下残。素面。残高7.6、口径9厘米(图一九‥10)。

D型1件。侈口,束颈。T2113G2②‥9,泥质黑皮陶。圆唇,折沿,斜肩,下残。残高3.5厘米(图一九‥8)。

E型1件。近敛口。T2112台Ⅱ②‥1,泥质红陶。有领,颈肩转角明显,鼓腹,平底。口径7、底径8.2、高11.5厘米(图一九‥11)。

红陶罐4件。泥质红褐陶。侈口。T2113G2②‥4,尖圆唇,沿内侧出棱,有领。口径18.8、残高3.4厘米(图二〇‥1)。T2117台Ⅰ③‥5,方圆唇,下垂外翻,折沿,内侧出棱,斜领。残高3.2厘米(图二〇‥2)。T2117台Ⅰ③‥4,方圆唇,卷沿,有领,领部肩部分界明显,有两道凹槽,沿面上有三排圆形戳印凹窝。残高4.2厘米(图二〇‥3)。T2121⑤‥7,尖圆唇,沿外翻,斜领,沿内缘装饰戳印点纹。残高3.7厘米(图二〇‥4)。

豆4件。可修复的仅2件。M1‥8-2,带器盖。泥质黑皮陶。敛口,折腹,喇叭状圈足,圈足中部饰一周凸棱纹,凸棱纹上方装饰三个长方形凹窝,圈足内面有七道凹弦纹,口径18.2、底径12.8、高9厘米(图一二‥ 2;彩插二‥2)。器盖M1‥8-1,残,可修复。泥质灰陶。喇叭圈足状捉手,素面。盖口径17.5、捉手直径5.4、高4.6厘米(图一二‥ 1;彩插二‥3)。M2‥10-2,带器盖。泥质黑皮陶。斜直口,圆唇,浅盘,圈足较大,有三道凸棱纹、4个圆角长方形的小孔。口径19.2、底径13.5、高8.8~9.1厘米(图一四‥ 2;彩插二‥4)。器盖M2‥10-1,泥质灰陶,小圈足捉手,口径18.2、残高4厘米(图一四‥1)。其余皆为陶豆残片。T2120③‥7,豆盘。泥质黄褐陶。敛口,圆唇,折腹,圜底,下残。残高5.5厘米(图二一‥1)。T2121⑤‥4,豆盘。黑皮陶,灰胎。直口微侈,折腹,素面。残高2.5厘米(图二一‥4)。T2121⑤‥6,泥质灰陶。口部、器座残缺,豆盘圜底,细高柄。残高5.3厘米(图二一‥6)。

图一七//陶鼎

图一八//鼎足

盘3件。H5‥1,泥质灰陶。侈口,方唇,斜弧腹,浅盘,沿下有一圈宽凹槽。残高4厘米(图二一‥2)。T2121⑤‥5,泥质黑皮陶,灰胎。斜直口,双腹,下残。残高4厘米(图二一‥3)。T2120③‥2,泥质黑皮陶。直口,斜弧腹,口沿外侧鋬面上戳印两列圆形凹窝。残高1.9厘米(图二一‥5)。

平底盆11件。按照口部特征可分为三型。

A型侈口。按照领部、腹部特征可以分为三个亚型。

Aa型4件,完整或可修复的3件。折沿,斜弧腹。H10‥2,泥质灰褐陶。圆唇,斜弧腹,素面。残高7.5厘米(图二二‥7)。M1‥9,残,可修复。泥质黑皮陶。圆唇,斜直领,鼓肩,斜弧腹,平底略内凹。口径16.6、底径9、高9厘米(图一二‥ 14;彩插二‥5)。M3‥4,可修复。泥质灰陶。口部残缺,鼓腹,平底。底径9.4、残高6.2厘米(图一五)。M2‥11,较完整。泥质黑皮陶,黄褐胎。有短领,略鼓肩,弧腹,平底。口径20.6、底径14、高7.8~8.8厘米(图一四‥3)。

图一九//陶罐

图二 //红陶罐

图二一//陶豆和陶盘

图二二//陶平底盆

Ab型4件,完整或可修复的2件。折肩。T2117台Ⅰ③‥3,泥质黑皮陶,灰胎。圆唇,宽卷沿,沿面靠上有三道凹槽,折肩,斜弧腹。残高7.1厘米(图二二‥8)。T2112G2②‥7,可复原。泥质灰陶。微侈口,尖唇,束领,凸折肩,弧腹,平底。素面。口径19.4、底径14.2、高9厘米(图二二‥9)。M1‥12,残,可修复。泥质灰褐陶。尖圆唇,束颈,小折肩,斜弧腹,平底。素面。口径11、底径5.5、高7.2厘米(图一二‥ 12;彩插二‥6)。T2112G2②‥8,泥质黑皮陶。尖圆唇,束颈,鼓腹,底残。残高6.8厘米(图二二‥1)。

Ac型3件。鼓腹。T2117台Ⅰ③‥6,泥质灰陶。方圆唇,卷沿。残高4.5厘米(图二二‥2)。T2112G2②‥11,泥质黑皮陶。尖圆唇,有领,底残。残高6.4厘米(图二二‥3)。T2112G2②‥12,泥质灰陶。圆唇,束颈,颈部有2道凹弦纹。残高7.8厘米(图二二‥4)。

B型1件。直口。T2120③‥3,泥质灰陶。方圆唇,斜直领,溜肩,鼓腹。残高5.9厘米(图二二‥5)。

C型1件。敛口。T2120③‥1,泥质黑皮陶。T字唇,折腹,底残。残高4厘米(图二二‥6)。

圈足盆1件。M1‥5,残,可修复。泥质灰陶。直口,平沿,深直腹,下折内收,圈足,稍外撇。腹部有5道凹弦纹。口径13.4、圈足径8.4、高6.6厘米(图一二‥ 13;彩插三‥1)。

双鼻壶4件,2件可修复。M1‥3,泥质黑皮陶。口部残,鼓腹,高圈足,圈足上饰一周凹弦纹。残高9.2、底径8.2厘米(图一二‥ 9;彩插三‥2)。M1‥4,残,可修复。泥质灰陶,原先可能有黑皮。直口,高长颈,扁鼓腹,矮圈足,口部对称附有一对小贯耳,颈部饰三道凸棱纹。口径6.4、圈足径7.2、高12.4厘米(图一二‥10)。M1‥13-2,残,可修复,带有器盖。泥质黑皮陶。双鼻残缺,直口,高领,扁腹,高圈足,圈足上部饰有四个矩形小孔,口径5.6、圈足径6.6、高10.8厘米(图一二‥ 11;彩插三‥3)。器盖M1:13-1,泥质黑皮陶。浅子母口,喇叭状捉手,中间有一纵向贯孔。残高2.6、盖面径4.8厘米(图一二‥6)。

缸2件,皆残。T2112G2②‥10,夹砂灰陶。方唇,斜直口,斜直腹,腹部装饰交错篮纹,底残。残高9.8厘米(图二三‥4)。T2115台Ⅰ②‥3,缸腹片。夹砂红褐陶。表面饰篮纹。残高18.8厘米(图二三‥8)。

器盖9件。完整或可修复的4件。M1‥14,残,可修复。夹砂灰陶。盖身直口,平沿,弧腹,马鞍形器耳,器耳正面装饰多道刻划纹。口径16.6、高6.1厘米(图一二‥ 4;彩插三‥4)。M1‥1,残,可修复。泥质灰陶。子母口,喇叭状捉手,中间有一纵向贯孔。素面。盖口径5、盖纽径4、高3.5厘米(图一二‥ 3;彩插三‥5)。采‥4,泥质灰陶。子母口,捉手残。直径7.2、残高1.5厘米(图二三‥2)。M1‥11,较完整,泥质灰陶。喇叭状圈足捉手。口径9.2、高3厘米(图一二‥7)。M2‥7,完整,泥质黑皮陶,柱状捉手,中空,口径9~9.2、高2.1~2.3厘米(图一四‥7)。T2113G2①‥2,呈倒漏斗状,捉手残缺,口径5.7、残高1.7厘米(图二三‥1)。

圈足2件。T2117台Ⅰ⑥‥4,泥质黑皮陶。圈足径9.6、残高4.5厘米(图二三‥5)。H6‥1,圈足罐圈足部分。泥质红陶。圜底,圈足外撇,足外缘有一周凹槽。圈足径16、残高2.7厘米(图二三‥6)。

把手1件。T2120③‥5,泥质红陶。可能为盘或碟的把手,器体平底内凹,把手斜上,头端兽状,有两角和两眼。把手长2.5、残高2.9厘米(图二三‥3)。

纺轮2件。T2120④‥1,泥质红陶。平面近圆形,截面呈馒头形,钻孔较小。直径3.8~4、孔径0.2、厚1厘米(图二三‥7)。M2‥12,泥质黑皮陶。平面近圆形,横截面呈圆角长方形。直径4.7~4.9、孔径0.2~0.4、厚1厘米(图一四‥6)。

钻孔腹片1件。T2113G2②‥8,夹砂灰黑陶。可能是罐的腹片,表面钻两个圆孔,横向排列,单面实心钻。孔径分别为0.3、0.4,残高11.6厘米(图二三‥9)。

2.石器

皆为磨制石器,主要器类有钺、锛、凿、刀、镞、破土器、犁、砺石等。

钺5件。按形状可以分为二型。

A型1件。整体呈长方形,较扁薄。M2‥1,稍残。淡青灰色。扁平长方形,右上角有一短肩。上部有一穿孔,双面管钻而成,直刃。长12.8、刃宽7.8、孔径1.5~1.8厘米(图一四‥ 4;彩插三‥6)。

图二四//石锛、石凿和石钺

B型4件。整体呈梯形,上窄下宽。T2117台Ⅰ⑥‥2,残。表面经侵蚀呈瘤状。顶部、刃部残缺。穿孔双面管钻而成。残长8.8、宽6、厚1~1.5、孔径2~2.1厘米(图二四‥8)。H10‥1,残甚,仅剩穿孔部分。穿孔为双面管钻而成。残长9.5、残宽5.5、复原孔径为3.3厘米(图二四‥9)。采‥6,顶部和刃部残缺,残存中间钻孔部分。残长6.7、宽12.6、厚0.5、孔径约3.7厘米(图二四‥10)。采‥3,较完整。顶部较平直,刃部较弧。穿孔偏上,双面管钻。长11.3、宽7.9~9、最厚约0.7、孔径2.6厘米(图二四‥12)。

锛8件,单面刃为主,按照形状可以分为二型。

A型2件。平面呈长方形,较厚重。T2113G2①‥3,基本完整,顶部圆弧。长7.8、宽4、厚3~3.6厘米(图二四‥6)。T2113G2①‥4,顶部完好,下部稍残。长8.7、宽3.6~4.4、厚3~3.6厘米(图二四‥7)。

B型6件。平面呈长方形,较规整,稍扁薄。T2117台Ⅰ⑥‥1,稍残。长约5.9、宽2~3.2、厚0.7~0.8厘米(图二四‥1)。T2118台Ⅰ⑥‥1,顶部残缺,表面有疤痕。残长6.7、宽4.5、厚2.2~2.9厘米(图二四‥5)。T2117台Ⅰ③‥1,稍残。长5.4、宽3、厚0.2~1厘米(图二四‥2)。T2115台Ⅰ②‥1,残。长6、宽2.8、厚0.3~1.1厘米(图二四‥3)。T2121④‥1,顶部和刃部残缺。残长10.8、宽5.5~5.8、厚2.2~2.5厘米(图二四‥11)。

凿3件。长条形,较厚重。T2118台Ⅰ③‥1,较完整。顶部较直,正面较平,背面凸弧,单面刃。长6.7、宽2.3、厚1.1~1.6厘米(图二四‥4)。T2118台Ⅰ③‥2,残。两面刃,表面有使用留下的疤痕。长15.3、宽4~4.7、厚3.5~5.2厘米(图二四‥14)。T2112G2③‥1,顶部略残。单面刃,表面有琢痕。残长13.9、宽4.1、厚3.5~4.4厘米(图二四‥ 13;彩插一‥5)。

图二五//石器和角器

刀2件。T2118台Ⅰ⑥‥2,稍残。整体近似半圆形,弧背直刃,单面刃。长16.3、宽12.1、厚0.8厘米(图二五‥1)。采‥2,前端和后端残缺,仅剩中间部分,一面平一面弧凸,两边有刃,比较圆钝。残长5.3、宽3~3.3、最厚0.8厘米(图二五‥5)。

耘田器(V形石刀)1件。采‥5,残。平面应呈“凸”字形,凸榫和两翼的折角残缺,刃部平面呈“V”字形,夹角近140°。残高7.1、宽10.8、厚0.2~0.8厘米(图二五‥2)。

镞1件。采‥1,锋部、铤部残缺,应为长柳叶形,镞身横截面呈菱形。残长6.2、宽2.4厘米(图二五‥3)。

犁1件。T2116台Ⅰ③‥1,平面呈三角形,后端残缺,两侧边为单面刃,器身有纵向的两个穿孔,下面一个残缺。残长12.7、厚0.8厘米(图二五‥6)。

砺石3件。T2112G2②‥2,残。整体呈梯形,边缘破损残缺,使用面较平,纵剖面近三角形。残长12.7、最宽10.3、厚1.7~3.9厘米(图二五‥7)。T2112G2①‥1,一侧有边,其余皆残缺,正面光滑,中部略凹陷,背面粗糙较平。残长8.5、残宽5.55、厚2.5~4.8厘米(图二五‥8)。T2112G2②‥3,略残。整体呈不规则梯形,正面和两个侧面有磨痕和沟槽。残长30、宽13.6~22、厚8.8~9厘米(图二五‥9)。

矛1件。T2113G2②‥1,毛坯,打制而成未经使用。长16.2、宽3.2~4厘米(图二五‥10)。

破土器(石耨刀)1件。T2118台Ⅰ③‥3,略残。整体呈靴形,有一短柄,主体部分下端和前端有刃,皆单面刃,器体边缘有使用留下的疤痕。高约28、宽7.3~7.5、柄长9、厚0.6~2厘米(图二五‥ 11;彩插一‥6)。

3.玉器和角器

玉锥形器2件。M1‥6,较完整。灰白色。截面圆形,尾端有一短榫,上面实心对钻一小孔。长6.5厘米(图一二‥8)。M2‥2,稍残。黄白色。截面为圆形,有短榫,榫部对钻一小孔,实心钻。长7.5厘米(图一四‥ 5;彩插一‥7)。

角器1件。T2113G2①‥1,鹿角残块。锥状。有使用和切割痕迹,功能不明。残长8.5厘米(图二五‥4)。

四、小结

1.遗址的形成过程

根据遗址地层堆积和遗迹,可以大略推断出遗址的形成过程:在史前人类到来之前,这里是一片水域。良渚文化时期,陆续有人在此活动,留下了零星的灰坑遗迹(H5、H6等),但从出土物极少来看,可能是取土之用。在此之后,大批良渚文化时期的古人在此定居,营建了东西以G2相隔的两座土台(台Ⅰ、台Ⅱ),土台边缘埋入墓葬(M1、M2、M3),土台中部则用来居住生活(烧土遗迹、堆石遗迹)。随着聚落的继续经营,G2慢慢被填满,两座土台连成一片。这种聚落形态是嘉兴地区典型的台墩聚落模式,和桐乡普安桥、海盐仙坛庙等遗址一致。良渚文化结束之后,商周、汉六朝和唐宋时期在此也遗留下了少量的人类活动痕迹。

由于发掘区位于遗址南部边缘,目前还不了解中心位置是否有其他土台单元以及更早的遗存。

2.遗址年代

姚家浜遗址T2121⑤‥8陶鼎与新地里[2]G1②‥9Ⅶ式鼎(第6段)、徐步桥[3]M12‥4鼎(第三期一、二段)、叭喇浜[4]M7‥4陶鼎相似。T2121⑤‥4陶豆与新地里G1②‥81Ⅷ式豆、T602⑤‥10口沿相近,M1‥8陶豆与徐步桥M8的BaⅢ式豆相近。T2115台Ⅰ②‥4、T2115台Ⅰ⑦‥2有领罐与新地里T507⑤‥11有领罐(晚期)相近。T2117台Ⅰ③‥3、T2112G2②‥7平底盆与新地里T507⑤‥11平底盆相近,M1‥12与新地里的AⅡ式盆(4段)类似。M1‥4双鼻壶与新地里AⅡ式双鼻壶相近,但腹部要浅些(3段,或晚到4段),与龙潭港[5]M18‥12也类似。

结合层位关系,可以将遗址的形成过程分解成三个小阶段,分别以H5、H6,台Ⅰ、台Ⅱ、M1、M2、M3,G2、地层③—⑨层为代表。因为H5、H6出土遗物太少,难以确定年代,只能观察后两组单元的出土物。结合之前典型遗物的分析,笔者认为遗址的年代整体属于良渚文化晚期。

领队:王宁远

发掘:闫凯凯章竹林沈明生祁自力赵峰周林

绘图:侯贝贝文倩倩闫凯凯

摄影:李永嘉闫凯凯

执笔:闫凯凯王宁远章竹林

[1]发掘中未发现汉六朝时期的遗迹,仅在地表发现有这一时期的墓砖。

[2]浙江省文物考古研究所:《新地里》,文物出版社2006年。

[3]浙江省文物考古研究所:《浙江北部地区良渚文化墓葬的发掘(1978-1986)》,《浙江省文物考古研究所学刊——建所十周年纪念》(1980-1990),科学出版社1993年。

[4]浙江省文物考古研究所:《桐乡叭喇浜遗址发掘》,《沪杭甬高速公路考古报告》,文物出版社2002年。

[5]浙江省文物考古研究所、海盐市博物馆:《浙江海盐县龙潭港良渚文化墓地》,《考古》2001年第10期。

(责任编辑:黄苑;校对:朱国平)

江苏丹阳马家双墩D1及出土器物

2014 Excavation Report of the Yaojiabang Site in Haining,Zhejiang Province

Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology The Museum of Haining

The Yaojiabang site is located at Haichang Street in Qinmin Village,Haining,Zhejiang Province.It’s a typical platform site dating to the Liangzhu Culture through the Tang and Song dynasties.The excavation in 2014 was carried out mainly in the south of the site,which revealed a large number of Liangzhu Cultural relics.These materials provide new data for the research of the settlement pattern and the cultural landscape of Liangzhu Culture in Hangjiahu area.

Yaojiabang Site;Liangzhu Culture;platform

1.双墩D1第8层堆积情况(俯拍)

2.双墩D1M1(南—北)

3.原始瓷豆(D1M1‥5)

4.原始瓷豆(D1M1‥6)

5.原始瓷豆(D1M1‥7)

6.原始瓷豆(D1M1‥8)

K871.13

A

2017-04-10