东南地区“人”字顶木构葬具刍论

2017-07-18付琳

付琳

(厦门大学人文学院 福建厦门 361005)

东南地区“人”字顶木构葬具刍论

付琳

(厦门大学人文学院 福建厦门 361005)

中国东南地区的“人”字顶木构葬具主要见于两周秦汉时期的大、中型土墩墓和大型竖穴土坑墓内。通过对这类葬具进行类型学分析,可知其起源与宁镇地区土墩墓中类似形态的墓下建筑遗存有关,而后由宁镇地区向环太湖、杭州湾及其以南地区传播,直到珠江三角洲地区。葬具结构从早期主要使用基槽配合柱洞构建,演变为使用石构基础构建,再到全部使用枋木构建。“人”字顶木构葬具是带有等级特征的越族葬具形制,其社会学含义应为房屋,与精英阶层“事死如事生”的丧葬观念有关。

东南地区 两周秦汉 贵族墓 “人”字顶 葬具

本文主要讨论的“人”字顶木构葬具,是一类在土墩墓或竖穴土坑墓中用木料构建出横截面略呈三角形、整体呈两面坡式的建筑空间形态,因在其内部安置墓主尸身、棺具和随葬品,故属于葬具范畴。这类特殊形制的葬具最早在浙江绍兴印山大墓中被发现,并引起学者关注。目前类似遗存已在我国东南地区两周秦汉墓葬考古中有了一定的资料积累,通过对这类遗存做进一步的类型划分与时空分布研究,可初步理清东南地区“人”字顶木构葬具的起源与传播过程。

一、“人”字顶木构葬具的类型划分

这类葬具在东南地区的土墩墓和竖穴土坑墓中均有发现,在土墩墓中是作为墓葬结构的一部分而存在,有学者将带类似结构的土墩墓称为“土墩木室墓”[1]。在竖穴土坑墓中则用作木椁,与常见的箱式木椁功能类同。现依此将之分为甲、乙两类。

(一)甲类葬具

甲类葬具在结构上属于土墩内单体墓葬构造的一部分,又可按其具体形制的差别分作三型。

A型:在考古发现中一般表现为在土墩内单体墓葬的墓底(部分铺有石床)周围三面环绕基槽和柱洞,两侧长边的柱洞向内倾斜,一侧短边留有缺口作为通道,以此搭建覆盖墓底的“人”字顶木构葬具。甲类A型葬具的整体规模有限,长度大多不超过5米,结构相对简易。在“一墩多墓”的土墩中,通常是中心主墓使用,并不见于周边墓葬。

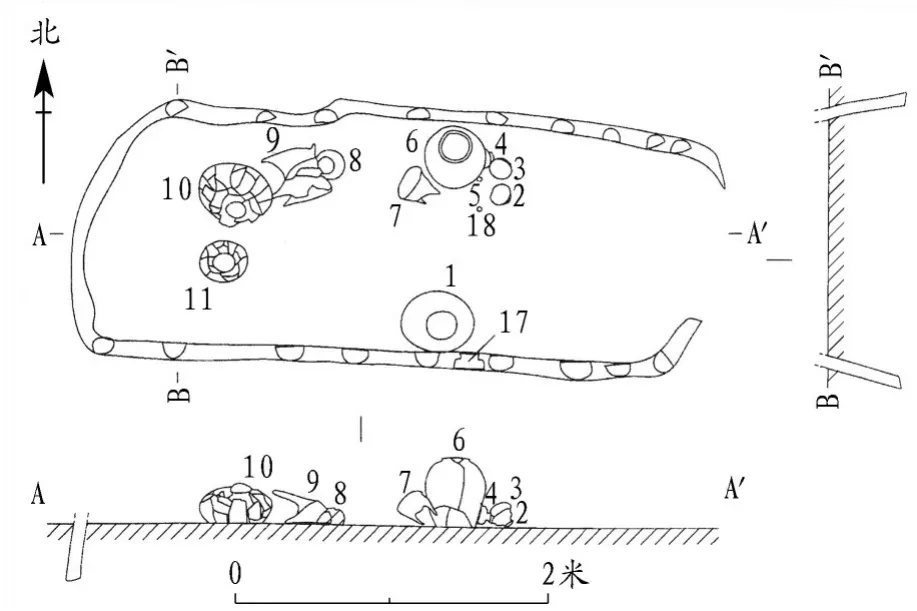

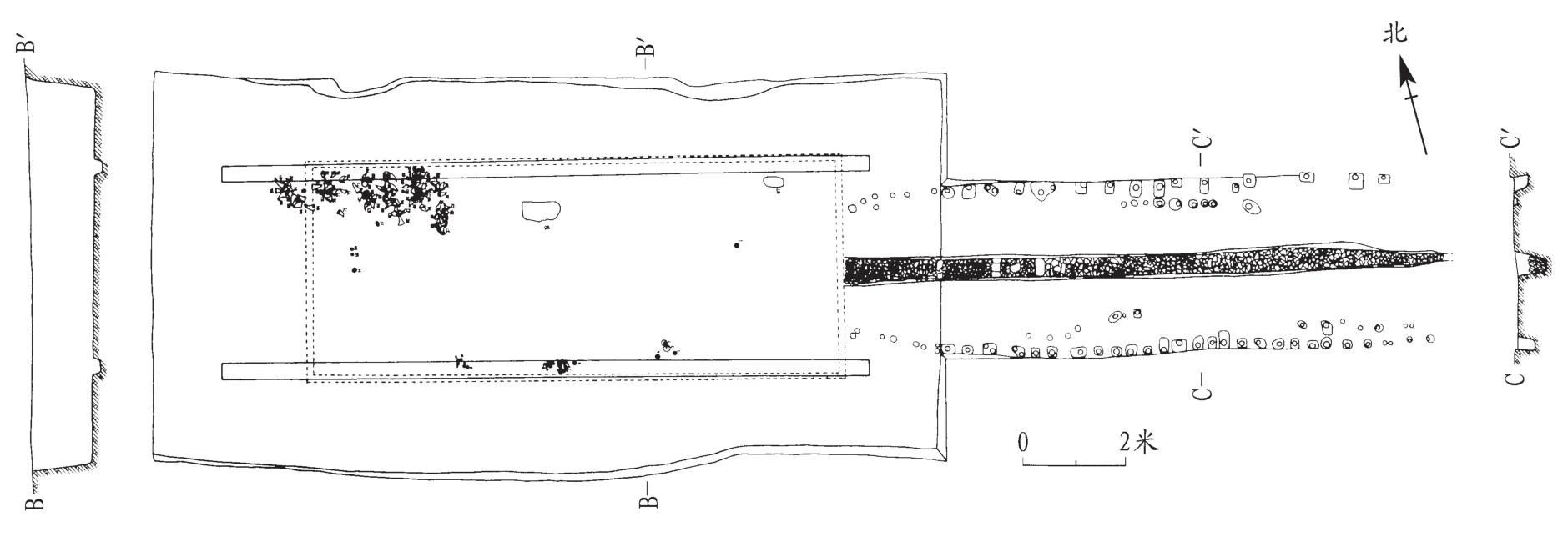

这类墓葬有江苏句容鹅毛岗D2M23[2]、浮山果园D29M45、东边山D2M1[3]和溧阳沟西D4的中心墓葬[4]等。鹅毛岗D2M23墓口方向大致朝东,东西长约4、南北宽约1.55米,在墓底周围的南、西、北边挖有沟槽,东侧未见,沟槽宽0.08~0.1、深0.4~0.55米,沟槽向内侧倾斜,在南、北两侧沟槽中各发现柱洞9个,柱洞亦向内倾斜,部分残存柱痕的上部略高于墓底(图一),可知其墓上原为“人”字顶两面坡式的结构。该墓年代约属西周晚期。其余发现的资料大多尚未完整公布,但就论者的分析来看,年代也大致集中在西周晚期至春秋早期这一阶段[5]。

B型:在考古发现中表现为土墩内单体墓葬的墓坑横截面呈口小底大的等腰梯形,部分墓坑的斜壁和墓底有被火烧烤过的痕迹,推测在向上堆筑墓坑时,墓底之上可能存在用木、竹等有机材料构筑的“人”字顶木构葬具,后用火烧毁或自然朽尽,以致此种特殊形态的墓坑形成。从墓坑规模来看,甲类B型葬具的整体规模也较有限,与甲类A型的规模大致相当。在“一墩多墓”的土墩中,除中心墓葬外,周边的墓葬也有使用。

图一//江苏句容鹅毛岗D2M23平、剖面图

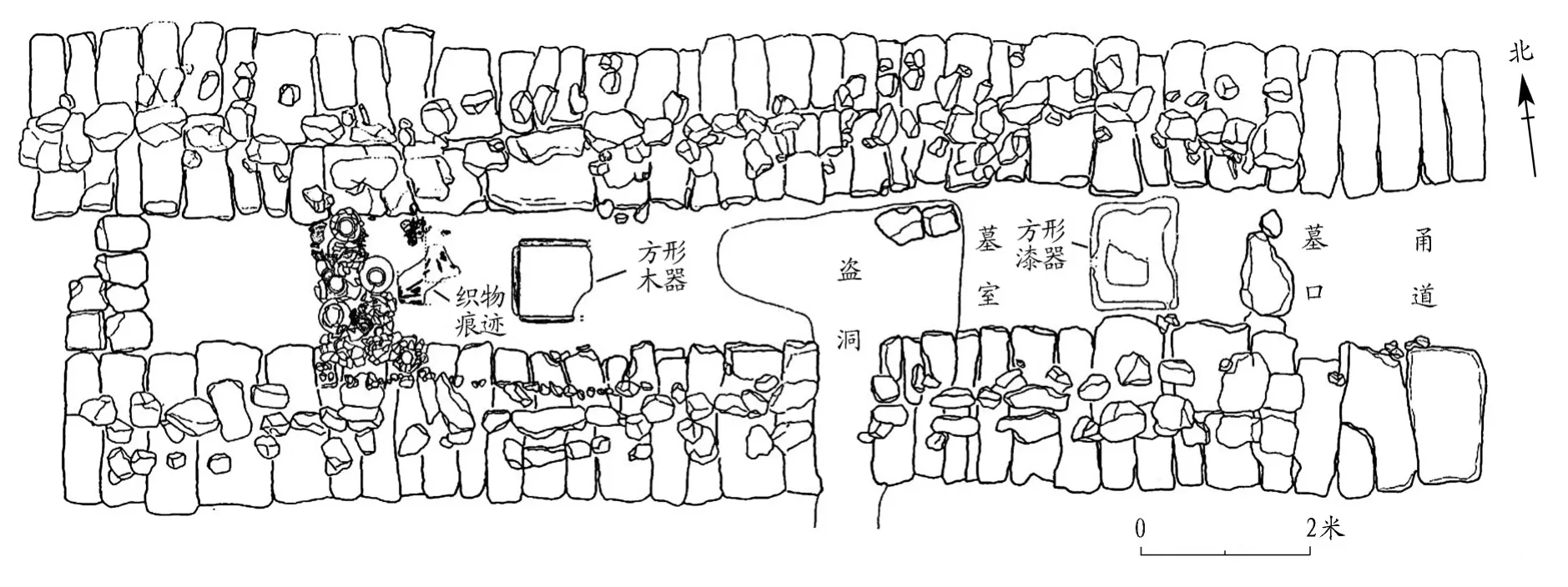

这类墓葬有江苏句容寨花头D2M22,是一座多墓土墩内的中心墓葬,墓葬呈西北—东南走向,长条形墓坑,除东部小段墓坑为直壁外,西部大段墓坑均呈口小底大的斜壁形态,墓口残长4.95、墓口宽0.5~1、墓底长5.4、墓底宽1~1.4、墓坑深0.9~1.3米,墓底铺有3行7列共22块石块,形成间隔式的石床(图二)。墓坑的斜壁和平底均被火烧烤过,形成一层厚约2厘米的烧土。墓葬年代约属春秋中期[6]。最近,在江苏高淳夏家塘D1内也见有墓坑形制与之类似的单体墓4座,年代属于春秋时期[7]。

C型:先于墓底铺设坚实的石构基础,多为用石块垒砌的石框或石床配以枕木,再于其上搭建“人”字顶木构葬具。甲类C型葬具的规模普遍较大,长度均在10米以上,木构葬具的痕迹也多有残留,结构比较精巧。大多见于规模较大的“一墩一墓”土墩内。

1、浙江萧山柴岭山D30M1,在平整过的地表上先铺垫石床,略呈南北向长方形,长约20.5、宽2.9~4、厚0.05~0.18米。然后平铺白膏泥覆盖整个石床形成墓底,再于墓底之上铺设枕木,并向上构建横截面呈三角形的“人”字顶木构葬具,总长20.69、残宽1.24~3.62、残高0.25~1.23米。该木构葬具曾被火焚烧,具体形制已不能分辨,但也正是由于过火后使木材完全炭化,这一葬具的空间外形才得以被基本保存下来(图三)。该墓年代约属西周晚期[8]。

2、江苏江阴周庄D3M1,在事先垫土形成的平面上,于墓底两侧各用两层条石垒筑成南、北两道平行的基础,其范围东西长18.2、南北宽4.3~5.2米。两道石基之间的西端用两层条石封堵,东侧接近墓口处的石基之间平置3块石块封堵,墓口朝东(图四)。报告从相关迹象判断石基上部原存有高近2米的“人”字顶木构葬具。墓葬年代约属春秋中期[9]。

图二//江苏句容寨花头D2M22平、剖面图

3、浙江东阳前山D2M1,墓底存在东西向浅坑,长13.52、宽4、深0.3~0.35米。用单层石块在浅坑东、南、北三面坑口不甚紧密地围成边框。在浅坑底部用卵石铺设石床,石床厚0.05~0.1米。在浅坑西侧外部存在石构墓道和通道,形制与石室遗存相类似,总长4.3米,在向上垒筑两壁的过程中逐渐斜向内收,墓道两壁之上用长条石盖顶,底部用板石铺地。通道长不足1米,上不盖顶,底不铺石(图五)。报告从残留迹象推断,浅坑内石构基础上原存有高大的“人”字顶木构葬具与西侧的石构墓道相连。墓葬年代约属春秋中晚期[10]。

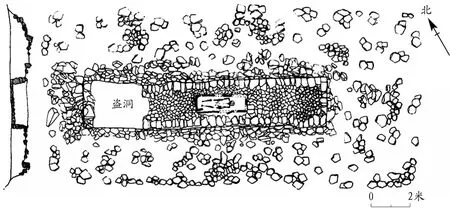

4、福建浦城管九村大王塝D1M1,墓底用石块整齐铺砌,东西长11、南北宽2~2.2米,并在四框垒高0.5~0.7米。从残留木炭堆积的形态分析,石框之上原本存在“人”字顶木构葬具。另在墓葬主体外围的封土之内垒筑有比较规整的石构护坡(图六),这一结构应受到了土墩石室遗存的影响。墓葬年代约属春秋中晚期[11]。

(二)乙类葬具

乙类葬具是在竖穴土坑墓墓圹内用枋木构建的椁室。依具体形制差异,可分为两型。

A型:墓坑内的椁室及与椁室相连通的甬道或墓道均采用“人”字顶两面坡式的结构。

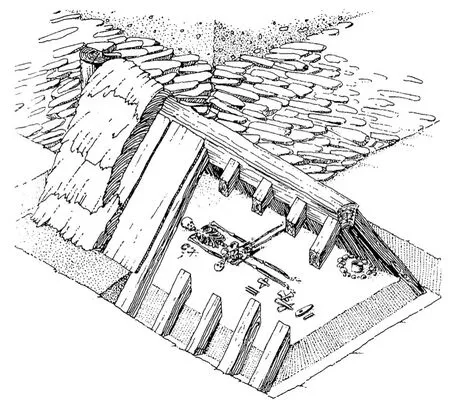

1、浙江绍兴印山大墓,是一座带单平底墓道的竖穴岩坑墓。墓圹总长约100米,在墓坑内发现巨型“人”字顶木椁,椁室东西长34.8、南北宽6.7、高约5.5米,分前、中、后三室,总面积160余平方米。通体用巨大枋木构建,其中南北两侧墙用两排紧密排列的竖向枋木顶端相互支撑而成两面坡式的形制,压顶木与两侧斜撑木紧密扣合,封门外另存“人”字顶木构甬道与椁室相连,中室安置大型独木棺一具(图七)。木椁外部精心包裹树皮140层并行积炭[12]。墓葬年代约属春秋晚期,其规格应属于越国王陵级别[13]。

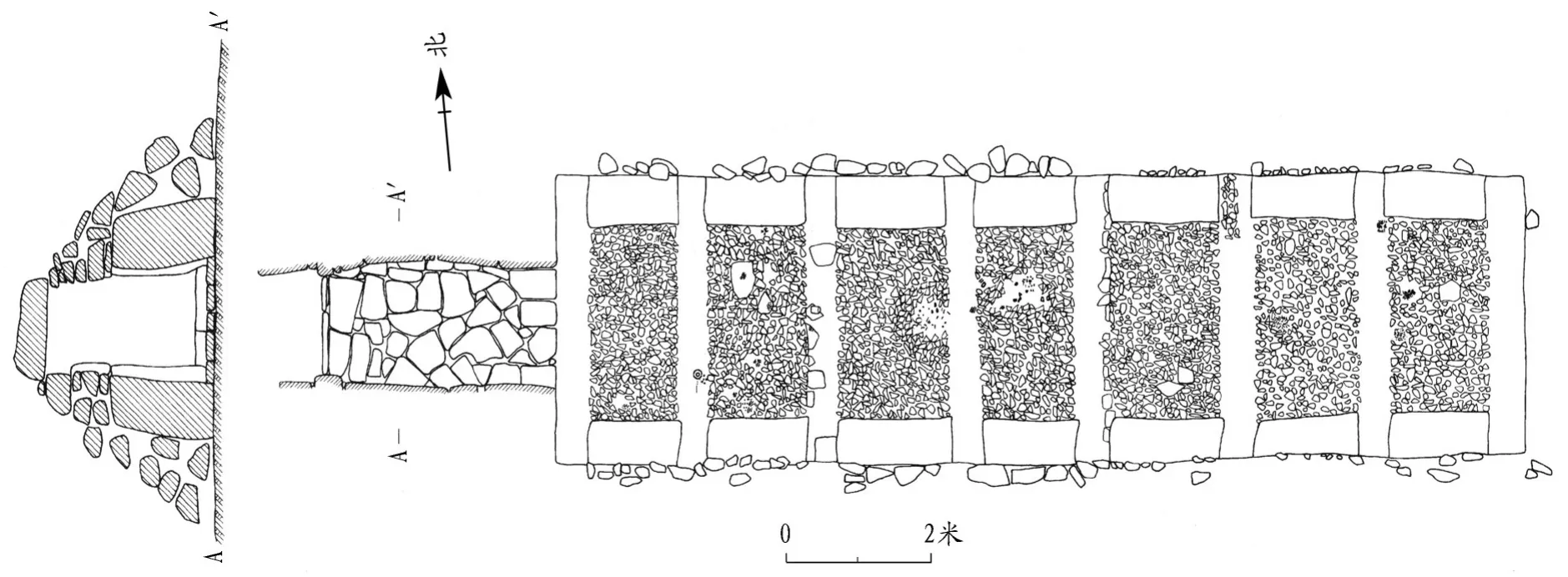

2、浙江安吉龙山D141M1,是一座带单平底墓道的竖穴土坑墓。墓圹总长约15.4米,在墓坑底部发现两道枕木沟槽,从墓坑填土的平、剖面形态观察,其内原存“人”字顶木椁,木椁长约10.4、宽约4.2米,该墓甬道与墓道底部两侧的柱洞形态亦显示出其上原存“人”字顶木构遗存与椁室相连(图八)。墓葬年代约属战国早期,墓主应为越国高等级贵族[14]。

图四//江苏江阴周庄D3M1平面图

图五//浙江东阳前山D2M1平、剖面图

最近,在浙江绍兴香山发现一座残墓,上部已被破坏殆尽,仅余墓底和平底墓道。从墓底所见木椁底板以及其下枕木的形态,可以初步判断该墓为一座使用“人”字顶木椁的大墓,墓道底部两侧亦见残存的内向倾斜柱洞,可知该墓形制与安吉龙山D141M1略同,但规模较之更大,椁室长度超过40米。可惜随葬品全部无存,从墓道填土出土遗物及所测碳十四数据来看,发掘者认为该墓年代约属战国中期偏早,不排除是一座越国王陵的可能[15]。

图六//福建浦城管九村大王塝D1M1平、剖面图

B型:墓坑内的主椁室为“人”字顶木椁,在靠近墓道一侧或甬道内另存一箱式木椁,两者不相连通。

1、广东广州农林东路M68,该墓封土及墓坑上部已被破坏,现存甬道,墓道情况未能确定。墓坑残长15.86、最宽处8.9、残深1.47~3米。主椁为枋木构建的“人”字顶木椁(图九‥1),长约7米,内存黑漆木棺一具;甬道内另存一用枋木构建的箱式木椁(图九‥2),长约3.7米。墓葬年代约属西汉早期,简报推测此墓是南越国王室成员一级的墓葬[16]。

2、福建武夷山牛山M1,为一带单斜坡墓道的竖穴岩坑墓。墓圹总长32米,墓坑长10.2、宽约5、深近8米。据相关迹象分析,墓坑内原有椁室总长9.6米,前椁为长方形箱式木椁,长3.4、宽2.1、高约2米;后椁为主室,长约6、宽2.8、高约3米,为“人”字顶木椁,主椁室外包0.2~0.4米厚的木炭,内存漆棺[17]。该墓年代约属西汉早期,是已见闽越国墓葬中规模最大的。

3、福建福州益凤山M1,为一带单斜坡墓道的竖穴岩坑墓。墓圹总长24.5米,墓坑长9.5、宽5.8、深5~6米。据田野迹象分析,墓坑内前椁为平盖板的箱式木椁,长约2.5米;后面的主椁为“人”字顶木椁,长约6米[18]。该墓年代约属西汉早期,在已见闽越国墓葬中规模仅次于牛山M1。

二、“人”字顶木构葬具的起源与传布

在对东南地区已见“人”字顶木构葬具所做类型分析的基础上,可知甲类葬具的存续时间大致为西周晚期至春秋晚期,在宁镇地区、太湖—杭州湾地区、浙中腹地乃至闽北地区的大、中型土墩墓中均有一定发现;乙类葬具的存续时间大致为春秋晚期至西汉早期,主要见于太湖以南地区的极少量大型竖穴土坑墓中。甲、乙两类葬具之间可能存在时间上的短暂并行,但基本上呈现出前后接续的态势。

综上,可以得出以下结论。

第一,东南地区竖穴土坑墓中的“人”字顶木构葬具应当来源于土墩墓中的“人”字顶木构葬具,是土墩墓中的特殊墓葬结构向竖穴土坑墓内的移植。

图八//浙江安吉龙山D141M1平、剖面图

第二,进一步考察竖穴土坑墓内的两型“人”字顶木构葬具,使用乙类A型葬具的墓葬处于太湖南岸至杭州湾地区,是春秋战国之际越国的王陵和高级别贵族墓;使用乙类B型葬具的墓葬位于闽江流域和珠江三角洲地区,在已发现的西汉早期闽越国和南越国墓葬中均是规格极高的贵族墓。目前来看乙类A、B两型葬具在形制上的差别,反映的主要是时代差异,乙类B型葬具是越国文化传统孑遗与楚汉文化传统的结合,体现出在西汉前期闽越国和南越国中部分掌权的越国贵族后裔,仍旧对于这种“人”字顶木椁形式有所沿用,乙类A型葬具是乙类B型葬具的直接来源。

图九//广东广州农林东路M68墓室及甬道剖面图

第三,乙类A型葬具的直接源头很可能是甲类C型葬具。除了两者在时间上接续得较为紧密之外,在地域分布上它们均处在太湖—杭州湾及其以南地区,而甲类A、B两型葬具则主要分布于宁镇地区。另外,甲类C型葬具的规模普遍较大,一般是以石构墓底为基础,用枋木紧密搭建而成,在规模和技术路线上较甲类A、B两型更与乙类A型接近。值得注意的是,在甲类C型葬具由西周晚期到春秋晚期的发展过程中,应当和主要分布在太湖—杭州湾地区的土墩石室遗存有着较为密切的关系,如在前述东阳前山D2M1和浦城大王塝D1M1中均存在明显借鉴于土墩石室遗存的结构特征。不过,这两座墓葬所处的区域恰恰又是土墩石室遗存主要分布区的边缘和外围,这也是一个有待今后探讨的重要现象。

第四,甲类A、B两型葬具分布地域一致,规模相当,在年代上甲类A型流行的时段似早于甲类B型,故而甲类B型葬具可能是甲类A型葬具的一种变体形式。在分析甲类A型葬具的起源时,有一类遗存非常值得注意,那就是同样分布在宁镇地区土墩墓中的一类呈“人”字顶两面坡式结构的墓下建筑遗存[19]。这类遗存通常见于土墩中心底部的墓葬之下,通过挖掘基槽、柱洞的方式,搭建出简易的两面坡式的木构窝棚建筑,从层位上分析通常是墩内相对年代最早的遗迹。李伯谦先生指出其性质或与土墩墓墓主下葬前举行选择墓地的祭祀活动相关[20]。林留根先生认为土墩墓墓下建筑的主要功能是墓地标识和祭祀[21]。杨楠先生指出这类“葬前墓地建筑”可能还具有“藏骸房”的功能[22]。由于在这类墓下建筑中基本不见遗物出土,故而难以确定它们与其上墓葬之间的年代差距。但仅就这类建筑遗存形制上所反映出的简陋性,墓葬营建时对其毁弃所反映出的临时性,以及其与土墩中心墓葬相对位置的固定性来看,两者间隔的时间应当不长,对它们的毁弃和营建其上的墓葬应当是有关联的系列行为,其性质应当是与丧葬祭祀行为相关的临时性建筑[23]。目前来看,这类遗存出现的年代不晚于西周晚期。在句容寨花头D2中心底部即发现用于构建“人”字顶墓下建筑D2F1的一周柱洞,前述寨花头D2M22中甲类B型葬具的营建,与毁弃其下的D2F1应当存在关联。有了这条逻辑线索后,将甲类A、B两型葬具的起源,与土墩墓中类似形制的墓下建筑遗存联系起来,是具有可能性的。“人”字顶木构葬具的最初发生可能取材于类似形制的墓下建筑,是将这种用于丧葬祭祀的临时性建筑移植到了土墩墓的墓葬结构之中。

目前,难以落实的是甲类A、B两型葬具和甲类C型葬具之间的关系。它们在分布地域上有着较为明显的区别,在发生年代上尚难确认孰早孰晚。不过,在甲类C型葬具自身的发展过程中,其底部的石构基础似乎存在着由石床配以枕木到石框的转变,而在石床周围搭建“人”字顶木构葬具是甲类A型的惯常做法,只不过两者搭建“人”字顶的技术路线不同。综合考虑规模结构上可能的进化方向,现阶段笔者更倾向于认为甲类C型葬具最早的形态可能是受到了甲类A型葬具的影响或启发,进而将这类“人”字顶木构葬具的起源地推定在宁镇地区。必须说明,这种单纯根据少量特殊遗迹形制排列而得的类型学推断,还有待材料丰富后加以验证。此外,待相关墓葬资料进一步公布后,通过遗物断代也能为推定不同类型葬具出现年代的先后关系提供更为直接的线索。

通过观察“人”字顶木构葬具在不同时期使用的比例情况,也可窥探其级别特征及历时性变化。在西周晚期至春秋时期的宁镇地区,目前已发现的使用甲类A型或B型葬具的土墩墓尚不足10座,即便考虑到早期的田野工作可能没有充分注意到墓葬四周简易的沟槽、柱洞或特殊的墓坑形态,其实际的数字也不会增长太多。而同一阶段在环太湖及其以南地区的土墩墓资料中至今只见到4座使用甲类C型葬具的墓葬,使用比例更低。从春秋战国之际至西汉早期,在越国、南越国、闽越国的大型竖穴土坑墓中,也只发现了五六座使用乙类葬具的墓葬,其比例大致与使用甲类C型葬具的墓葬情况相当。这无疑说明“人”字顶木构葬具在东南地区的越人群体中是一类具备级别特征的特殊葬具形制。尤其是当其从宁镇地区传入环太湖及其以南地区之后,这类葬具的规模与结构进一步加强,能够使用它的墓主,身份应当仅限于高等级贵族之内。

三、余论

“人”字顶木构葬具的特殊结构满足了沟通内外墓室的要求。它们通常在一侧短边留有门道,此前在句容浮山果园D29M45的甲类A型葬具门外还发现了用黑土堆成的斜坡道路[24]。故而,林留根先生认为具备此类特殊空间形态的木构葬具其含义应当是房屋,反映的是一种“事死如事生”的礼俗[25],笔者认为很有道理。我国东南地区也具有建筑类似人字顶房屋的建筑传统,比如江苏吴江龙南遗址88F1[26]和昆山绰墩遗址F11[27]即为采用这一形制的良渚文化房屋遗迹。此外,民族志资料显示,清代云南的苦聪人也采用这种房屋形式[28],东南亚和太平洋美拉尼西亚部分岛屿上的土著族群也建筑类似形态的房屋[29]。可见这种建筑空间形态是华南、东南亚乃至大洋洲部分地区土著族群较为偏爱且长期沿用的一种房屋形式。

李零先生在对印山大墓内“人”字顶木构葬具的含义进行解读时,曾对比北欧地区维京船葬(9世纪),指出这类“人”字顶木构葬具的形制有可能是吴越船文化的缩影[30]。从世界范围内来看,与我国东南地区所见“人”字顶木构葬具形制相近的遗存,还在德国图林根州乐宾根(Leubingen)大墓和汉斯多夫(Helmsdorf)大墓发现过。乐宾根大墓墓底中部为一南北向长方形浅坑,坑内用带榫卯结构的枋木构建一座“人”字顶木构建筑,通长3.9、宽2.1米。该建筑东、西两侧各用枋木7根倾斜排列,对接于顶部横梁内,南端立枋木4根作为后壁,北端为门道,另于枋木骨架之外覆以木板、茅草和板石。室内葬一老年男性,其胯部之上另见一具青少年或儿童的骸骨,随葬品有黄金饰品、青铜兵器和工具、石器及陶壶1件(图一〇)[31],可知这一木构建筑的功能当为葬具。在乐宾根大墓“人”字顶木构葬具四周,另见用石块围筑直径约20米的石圈一周,而后积石、封土成冢。这类墓葬归属于西欧的乌奈蒂斯文化(Unetice culture),年代大致为公元前2300—前1600年[32]。该文化墓葬多为平地建墓,墓上封土,封土内常见积石,类似带有“人”字顶木构葬具且随葬有贵重器物的墓葬,属于该文化中极少数精英阶层的墓葬。

图一 //德国图林根州乐宾根大墓葬具结构透视图

虽然乐宾根大墓的葬具结构与我国东南地区部分“人”字顶木构葬具非常相似,但二者流行的年代具有较大差别,分布地域又处于欧亚大陆的两端,随葬品也明确地分属于不同的文化系统,故而难以用传播论去解释这种现象。这种相似的现象有可能是在近似的区域自然地理环境与社会发展阶段下,海洋性族群在生活习惯和心理层面上具有的相似性使然。李零先生所讲的“船文化”,应当是包含在其中的一个侧面。此外,这类葬具不是普通民众所能使用,这种以房屋为含义的“人”字顶木构葬具,反映了社群中精英阶层“事死如事生”的丧葬观念。

[1]杭州市文物考古研究所、萧山博物馆:《杭州萧山柴岭山土墩墓(D30)发掘简报》,《文物》2013年第5期;杨楠:《土墩墓及其相关概念之辨析》,《东南文化》2013年第5期。

[2]镇江博物馆:《句容鹅毛岗土墩墓发掘报告》,江苏大学出版社2013年,第12—17页。

[3]田名利、吕春华、唐星良:《土墩墓丧葬建筑》,《中国文化遗产》2005年第6期。

[4]张玮:《“人”字顶木椁墓墓主族属的初步研究》,《东南文化》2011年第3期。

[5]田名利、吕春华、唐星良:《土墩墓丧葬建筑》,《中国文化遗产》2005年第6期;林留根:《江南土墩墓相关建筑遗存的发现与研究》,《东南文化》2011年第3期。

[6]南京博物院:《江苏句容寨花头土墩墓D2、D6发掘简报》,《文物》2007年第7期。

[7]李翔:《南京市高淳区夏家塘土墩墓简介》,《中韩土墩墓学术研讨会论文集》,2016年5月,第75—79页。李翔先生曾带领与会学者现场参观了夏家塘D1,对于土墩中4座墓坑横截面呈口小底大形态的墓葬,林留根先生曾当场指出这些墓葬或原存有类似形制的有机质葬具,笔者对此深表赞同。

[8]杭州市文物考古研究所、萧山博物馆:《萧山柴岭山土墩墓》,文物出版社2013年,第235—238页。

[9]周庄土墩墓联合考古队:《江苏江阴周庄JZD3东周土墩墓》,《文物》2010年第11期。

[10]浙江省文物考古研究所、东阳市博物馆:《浙江东阳前山越国贵族墓》,《文物》2008年第7期。

[11]福建闽越王城博物馆:《浦城县管九村大王塝土墩墓发掘简报》,《福建文博》2007年第2期。

[12]浙江省文物考古研究所、绍兴县文物保护管理局:《印山越王陵》,文物出版社2002年。

[13]田正标、黎毓馨、彭云、陈元甫:《浙江绍兴印山大墓墓主考证》,《东南文化》2000年第3期。

[14]浙江省文物考古研究所、浙江安吉县博物馆:《浙江安吉龙山越国贵族墓》,《南方文物》2008年第3期。

[15]浙江省文物考古研究所、绍兴市文物局:《绍兴市东湖镇香山M1发掘简报》,《东方博物》第五十九辑,中国书店2016年。需要说明的是,简报中推测香山残墓是一座没有墓圹的土墩墓,但从其墓道还残存相当深度的情况考虑,该墓在被破坏前很可能具有熟土墓坑。

[16]广州市文物考古研究所:《广州市农林东路南越国“人”字顶木椁墓》,《羊城考古发现与研究》(1),文物出版社2005年。

[17]杨琮:《武夷山发现西汉闽越国贵族墓葬》,《中国文物报》2003年8月20日第1版。

[18]福建博物院、福建闽越王城博物馆:《福州市益凤山西汉闽越国墓葬发掘简报》,《福建文博》2013年第3期。

[19]林留根先生曾对土墩墓中的墓下建筑遗存进行过细致梳理与研究,“人”字顶两面坡式的木构建筑仅为其中一类,详参林留根《江南土墩墓相关建筑遗存的发现与研究》,《东南文化》2011年第3期。

[20]李伯谦:《土墩墓考古:新收获,新思考》,《东南文化》2011年第3期。

[21][25]林留根:《江南土墩墓相关建筑遗存的发现与研究》,《东南文化》2011年第3期。

[22]杨楠:《土墩墓及其相关概念之辨析》,《东南文化》2013年第5期。

[23]付琳:《土墩墓祭祀遗存考辨》,《东南文化》2015年第3期。

[24]南京博物院考古研究所、镇江市博物馆、常州市博物馆:《江苏句容及金坛市周代土墩墓》,《考古》2006年第7期。

[26]苏州博物馆、吴江县文物管理委员会:《江苏吴江龙南新石器时代村落遗址第一、二次发掘简报》,《文物》1990年第7期;钱公麟:《吴江龙南遗址房址初探》,《文物》1997年第7期。

[27]苏州市考古研究所:《昆山绰墩遗址》,文物出版社2011年,第25—27页;丁金龙:《良渚文化居住址与聚落》,《长江下游地区文明化进程学术研讨会论文集》,上海书画出版社2004年。

[28]曹劲:《先秦两汉岭南建筑研究》,科学出版社2009年,第54页。

[29]孙华:《绍兴印山大墓的若干问题——读〈印山越王陵〉札记》,《南方文物》2008年第2期。

[30]李零:《印山大墓与维京船葬:读〈印山越王陵〉》,《中国历史文物》2007年第3期。

[31]John M.Coles,A.F.Harding.The Bronze Age in Europe:An Introduction to the Prehistory of Europe,C. 2000-700 BC.London:Methuen,1979:40-43.

[32]T.Douglas Price.Europe before Rome:A Site-by-site Tour of the Stone,Bronze,and Iron Ages.New York:Oxford University Press,2013:245.

Preliminary Study on the Gable-Lidded Wooden Coffins in Southeastern China

FU Lin

(School of Humanities,Xiamen University,Xiamen,Fujian,361005)

The gable-lidded wooden coffins appeared in the large and medium sized mound tombs and large earthen shaft pit tombs in Southeastern China during the Zhou,Qin and Han dynasties.A typological analysis shows that this coffin type was originated from Ningzhen area where similar architectural remains were found in the earthen mound tombs.It then spread from Ningzhen to the Taihu Lake areasand the Hangzhou Bay and itssouthward areas until reaching the Pearl River Delta region.The coffin structureevolved from using slots and column holes,to stone foundation,then to tenon-and-mortise.Gable-lidded wooden coffins belonged to the Yue people representinghierarchical connotations.They were sociologically identified as houses reflecting the nobles’belief inafterlife.

Southeastern China;Zhou,Qin and Han dynasties;nobles’tombs;gable-lidded;coffin

K878.8

A

(责任编辑:黄苑;校对:张园媛)

2017-03-14

付琳(1986—),男,厦门大学人文学院助理教授,主要研究方向:中国东南地区考古、夏商周考古。

本文为福建省社科规划项目“西汉时期闽越国文化探源研究”(项目编号FJ2015B130)的阶段性成果,并获中央高校基本科研业务费专项资金“江南地区周代遗存研究”(项目编号20720151165)资助。