博物馆观众:积极发言的行动者

——2017“浙江大学博物馆认知与传播国际学术研讨会”侧记

2017-07-18胡凯云

胡凯云

(浙江大学文物与博物馆学系 浙江杭州 310028)

博物馆观众:积极发言的行动者

——2017“浙江大学博物馆认知与传播国际学术研讨会”侧记

胡凯云

(浙江大学文物与博物馆学系 浙江杭州 310028)

2017年4月10—11日“,浙江大学博物馆认知与传播国际学术研讨会”在浙江杭州召开,近40位来自国内外的学者以及博物馆从业人员进行了口陈报告,从博物馆观众认知特征、博物馆传播理论、博物馆策展与设计实践、观众研究与评估和新社会形势下的博物馆使命五个方面,就“博物馆认知与传播”问题展开解析。博物馆传播的核心是观众,因此,博物馆需要更多地关注观众的认知特点与偏好,并以此为基础探索传播方式与策略,让观众真正加入到传播的过程当中来,成为博物馆的合作者、积极发言的行动者,而不是被动的接收者。这次会议为日后的博物馆发展提供了一些借鉴,希望能够促进更多的相关研究和实践。

博物馆 传播 认知 观众

2017年4月10—11日,由浙江大学文物与博物馆学系主办的“浙江大学博物馆认知与传播国际学术研讨会”在浙江杭州召开。会议共收到70余篇论文全文以及150篇摘要,近40位国内外学者以及博物馆从业人员进行了口陈报告,就博物馆认知与传播相关问题展开了深入的探讨与交流。其中,浙江大学文化遗产与博物学研究所所长严建强,美国史密森尼博物馆学会(Smithsonian Institution)高级研究员、《策展人:博物馆杂志》(Curator:The Museum Journal)荣誉编辑扎哈娃·朵玲(Zahava D.Doering),台湾博物馆专业学会创始人徐纯,荷兰阿姆斯特丹艺术大学(Ansterdam University of the Arts)教授日米尔·科努普(Riemer Knoop),英国莱斯特大学(University of Leicester)博物馆学系主任苏珊娜·麦克劳德(Suzanne MacLeod)以及美国乔治华盛顿大学(The George Washington University)博物馆学系副主任科姆·莱斯(Kym Rice)作为嘉宾进行了主旨发言。

一、会议主题

会议的主题围绕着“博物馆认知与传播”展开。会议主席严建强教授在开场发言中提到:“中国的博物馆数量以人类历史上前所未有的速度增长着,但从其履行时代使命的角度看,尚有很大的改善空间。”在博物馆数量快速扩张的时代,在五光十色的信息技术的诱惑下,博物馆有必要重新思考几个基础问题:博物馆为谁传播?传播什么?如何传播?

显然,第一个问题的答案毫无争议——观众。但是回头检视实践中的工作,博物馆真的做到了吗?长期以来,博物馆的传播活动常常是站在馆方的角度,由博物馆工作人员制定一套所谓“合适”的传播目标,通过展览或者活动“教育”观众。在这个过程中,观众被当成单纯的传播受体,传播效益的高低是以馆方的期望为参考标准的,观众的期望、需求被忽略。事实上,既然传播的核心是观众,那么博物馆需要更多地关注观众在博物馆空间中的认知特点与偏好,并以此为基础探索传播方式与策略,本次会议的目的即在于此。下面就会议发言的观点进行整理、归纳与分析,从博物馆观众认知特征、博物馆传播理论、博物馆策展与设计实践、观众研究与评估和新社会形势下的博物馆使命五个方面进行解析。

二、会议内容

(一)博物馆观众认知特征

相较于正式的学习机构和娱乐机构,博物馆空间中的传播和观众认知有其特殊性。因此,想要提高博物馆的传播效益,了解观众是第一步。严建强的发言《作为公共媒体的博物馆——博物馆观众认知特征及传播策略初探》从宏观的角度归纳了博物馆的传播特征以及观众的认知特点。他提出,相较于纸媒、声媒及影视等媒介,博物馆的传播媒介是以实物展品为核心的,其信息隐藏在“物”中,需要通过阐释介入观众的学习过程;同时,由于静态独立的物在空间中呈现出不连续性,使连续动态过程的表述不像其他媒体那样顺利流畅。另一方面,与其他媒体受众的学习不同,博物馆观众的学习行为是在行走与站立的交替运动中通过观察和操作完成的,这就导致了博物馆认知过程具有区别于其他媒体的不同特征,而这些特征正是博物馆制定传播策略的前提。

浙江大学的许捷在一个较具体的层面解析了叙事展览中观众的认知特点和叙事展览的建构。他在报告《空间形态下叙事展览的构建》中指出,叙事展览区别于其他叙事媒介最大的特点是其连续变化的实体空间形态,在其中,观众也呈现出特殊的认知特征。针对于此,叙事展览需要建立自己的构建原则,利用空间化的时间线索串联展览,让多重叙事媒介同时产生作用,通过完型的过程让观众产生自己的叙事解读,最终通过展厅空间,讲述具有博物馆独特形态的故事。复旦大学的周婧景则从儿童心理学入手,其发言《儿童展览阐释的表达方式及其思路动机探析》根据儿童认知特征归纳出适合不同年龄层儿童的展览表达方式,并据此提出符号设计、视觉设计、体验设计和探索设计在不同年龄段可选用的内容及其侧重点。她强调,儿童策展一定要采取基于他们认知规律的适合方式,否则难以发挥各年龄段的认知优势并取得最佳效果。浙江大学傅翼团队的报告《父母元认知知识对科学博物馆里的亲子互动的影响》,以元认知理论为基础,结合浙江科技馆的案例,探讨亲子观众的认知特点及其对博物馆里的亲子互动的影响。报告指出,父母元认知知识的更新和完善不仅能改善亲子互动,还可以提高孩子的学习质量,并最终增进博物馆教育项目和展览的教育效果。来自上海科技馆的俞炯则研究了博物馆传播中的观众认知冲突问题,她在报告《观众认知冲突对博物馆科普传播的影响》中提出,认知冲突的合理设置可以提高博物馆观众的科学兴趣、促进科学理解并增强科学研究能力。而在另一篇报告《基于认知负荷理论的博物馆陈列语言设计研究》中,浙江大学的段美琳、郑霞指出不合理的陈列语言设计会引起观众的认知负荷,导致学习效果的下降,并根据认知负荷理论,提出能够帮助观众提高自身图式获取能力,促进学习的陈列语言设计建议。

(二)博物馆的传播理论

博物馆与观众的关系是博物馆传播的逻辑前提,也关系到传播模式的选择。扎哈娃·朵玲在演讲《陌生人、客人、客户还是使用者?——博物馆中的观众体验》中提到了几种博物馆对待观众的模式——陌生人、客人、客户以及使用者。在“陌生人”模式下,博物馆关注的核心是藏品而非观众;在“客人”模式下,博物馆希望通过活动“教育”观众;在“客户”模式下,博物馆认为需要对观众负责,了解观众的需求、期望,就如同了解客户一样;最后一种也是朵玲认为最符合当今博物馆目标的一种——将观众视为“使用者”。在这种模式中,博物馆与使用者是合作关系,博物馆应该明确,作为使用者的观众有权力、需求、期望、各自的体验偏好,博物馆有责任了解并满足这些需求。因此,朵玲呼吁博物馆要“相信你的目标,但也请相信你的用户。你的目标并不是要在用户的脑海中复制你和你的想法,而是为你的观众提供一种工具,引导其观察,并在此过程中有所收获”。

可见,博物馆与观众的关系在不断地改变——从最初的消极接收者转变为被服务者,再到主动建构者,观众的主体地位越来越受到强化。中国闽台缘博物馆周丽英的报告印证了以上观点,其发言《试论博物馆传播与观众认知关系的实质及其发展》从哲学认识论的角度梳理了博物馆与观众的关系,指出两者经历了传统语境中“主体与客体”的疏离关系,当下博物馆转型期“主体与主体”的连接关系,并呈现出向“主体间”内化跃迁的未来发展趋势。

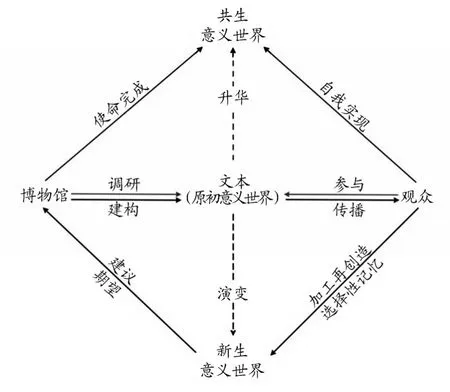

随着观众主体地位的加强,博物馆的传播模式也在不断变化。日米尔·科努普在主旨报告《参与式展览实践》中对博物馆传播模式的变迁进行了解析。目前博物馆到了3.0时代,博物馆内的传播从线性的单向传送变为多面向的循环共享(图一),传播的目的不再是传递所谓的客观信息,而是产生一种相互作用的意义建构。这种传播概念的转变也推动了博物馆内的“参与式转向”——让观众参与到博物馆的选择、保存、管理等工作机制当中去。“参与”可以使得观众与博物馆或者其他文化机构产生更多的联结,从而促进信息的产生和交流。

图一//博物馆传播模式转变图(来源:根据会议PPT整理)

图二//博物馆信息传播模式图(来源:由黄洋提出)

南京师范大学的黄洋也对中西方博物馆传播模式的发展进行了分析。他在《博物馆信息传播模式发展述评与重新建构》一文中结合当下的社会转型,提出一种新的传播模式图(图二)。在理想模式中,观众与博物馆共同参与诠释,建构出一个原初意义世界,并在此基础上,结合博物馆使命和观众的自我实现,共同加工再创造出一个共生意义世界。

来自浙江大学哲学系的冯侃从建筑空间的角度来看待博物馆信息传播的问题。他在报告《博物馆建筑空间信息传播问题研究》中指出,当代的博物馆建筑空间信息传播具有三个特征:知识唯一性、时间无限性和权力强制性,这容易导致观众的认知过程被强制固化。他强调,博物馆建筑师应该尊重观众在博物馆学习中的认知特点,给予观众自由选择的权利。

(三)博物馆策展与设计实践

所有的理论探讨最终都要归位于实践。博物馆展览是博物馆传播行为最主要的表现方式。英国想象创造者公司(Imagemakers)的诠释设计师大卫·马斯特斯(David Masters)详细阐述了自己对博物馆展览实践的理解,其发言《意义建构:博物馆沟通中的实践探索》,核心观点即认为博物馆的传播实质上是一个意义建构的诠释过程。此过程不是简单地呈现真实资料,而是通过创造体验传达出意义和关系。马斯特斯从费尔曼·提尔顿(Freeman Tilden)的诠释原则中选取了三条作为博物馆诠释过程的重点核心——吸引注意力、与观众相关、揭示出意义,并介绍了创建一个成功博物馆展览的流程——策划、设计、实现。

来自德国柏林邓肯·麦考利公司(Duncan Mc-Cauley)的设计师汤姆·邓肯(Tom Duncan)也结合案例分享了对展览诠释设计过程的思考。其报告围绕着“博物馆观众体验设计的创意方式”这一主题展开,他提出,展览设计包括了建筑空间设计、灯光设计、平面设计、影音媒体设计等,这些诠释展项不应该与展品分离,而应该采用系统的设计思考方式,共同围绕观众潜在的学习结果而设计。

其他发言者的观点也充分显示出了“诠释设计”的跨学科特性——英国诺丁汉大学费瑟·阿罗塞米(Faisal Alosaimi)的《柏林犹太博物馆中的史诗剧场理论与观众行为》、浙江大学王妍的《间离效果理论下博物馆展示手法研究》以及上海华东师范大学胡盈的《博物馆传播与戏剧手段的运用》都将戏剧理论引入到了博物馆实践中,为博物馆传播带来新的思维方式。浙江大学的胡凯云从哲学认识论的角度看待博物馆展示方式的变化,她在报告《建构多元维度——浅析“后博物馆”的展示诠释》中提出,受到后现代主义思潮的影响,博物馆中的知识呈现不再被视为永恒的绝对真理,意义的多元性受到重视。因此,博物馆所面临的挑战之一在于如何通过合适的诠释呈现多元观点,尊重观众在诠释中的自主性,引导观众进行自由的思考和学习。平津战役纪念馆的王蔚和浙江大学的林如诗、郑霞都关注如何利用新兴技术更好地促进有效传播,其演讲《博物馆语音导览系统的比较研究——以南京博物院〈法老王——古埃及文明和中国汉代文明的故事〉和〈神灵的艺术——来自中部非洲的面具特展〉为例》与《多媒体触摸屏如何更好地服务于观众的学习?——以浙江省博物馆多媒体触摸屏为例》分别探讨了语音导览系统和多媒体触摸屏在博物馆中的运用。多面相、多学科的融合可以帮助博物馆从更广阔的视角看待自身的工作。

此外,针对不同类型展览而进行的深入研究进一步为展示实践提供了参考。浙江大学蒋凡的《科技史类展览多重叙事模式浅析》和邵晨卉的《在地记忆的阐释》分别就科技史类展览、在地性展览的阐释方式和手段进行了研究。华东师范大学的方云与浙江大学的毛若寒都关注民俗类非物质文化遗产的阐释。传统的以“物”为核心的展示形态容易让观众忽略隐藏于其后的“非物质信息”,大量的文化内涵无法被观众了解。针对此问题,毛若寒在报告《文化地理学与地方民俗文化的阐释与学习——以浙江台州博物馆民俗厅为例》中提出用文化地理学的视角阐释民俗文化,在展览中将文化现象置于地理和人文环境中,帮助观众更好地理解不同生态区域的文化特点。而另一边,方云则引入了叙事空间理论,其报告《“叙事空间理论”视域下的博物馆非遗类展陈——以〈云泽芳韵土布展——女性与纺织:传统中国普通家庭主妇的生命故事〉为例》认为非遗类展览应该侧重讲述物品背后的故事,利用空间与展品的串联来表现时间的连续性,从而更丰满地呈现“物”与“人”的关系。

除展览外,博物馆的拓展教育活动也是十分重要的传播方式,能够进一步拓展展览传播的广度与深度,丰富观众认知活动的内涵。日本横滨历史博物馆副馆长井上攻在名为《对话型博物馆的可能性》的发言中介绍了日本博物馆界举办的“暑期小记者”和“暑期博物馆探险队”等拓展教育活动,总结了以此推进观众与博物馆的对话、交流的意义。陕西历史博物馆杨瑾的《对博物馆学术活动传播作用的几点认识——以陕西历史博物馆为例》则根据中国的情况讨论了博物馆开展学术活动对扩大传播影响的作用。

(四)观众研究与评估

博物馆人对强化展览传播效应所做的努力需要获得观众的认可。为此,建构系统的评估方法,对博物馆工作加以检视是很有必要的。这一观点也得到了许多与会者的响应。

来自台湾的徐纯在主旨报告《将观众参观整合于展览过程的必要性》中指出,博物馆的价值体现在它是否能够对其所服务的个体或社区产生“效益”。衡量这种“效益”需要建立和完善评估体系,其实际操作是利用观众的直觉感受测量展览人员履职的能力,看看他们是否能将展品所承载的信息传达给观众,使社会能利用过去的经验与知识来应付当今社会变迁的问题。在她看来,评估的核心是观众的反馈信息,而不是策展人或者博物馆工作人员的专业意见。

相关问题的探讨也引起了一些年轻学者的重视,他们结合自身的实践,对博物馆展览及拓展性的活动进行了调查与评估。上海科技馆的宋娴、胡芳聚焦于评估方法的建立,其报告《自然科学类博物馆展品信息可达性量化指标构建》结合上海科技馆的案例,从展品吸引观众情况、展品信息传播效果、观众满意度三个方面尝试对自然科学类展品信息可达性的评估指标进行了建构。山东大学的赵星宇等探讨了跟踪观察法与“个人意义地图”(Personal Meaning Mapping)在“博物馆学习”研究中的应用;纽约大学柏林分校(New York University,Berlin)的安妮特·洛斯基(Annette Loeseke)和英国诺丁汉大学(The University of Nottingham)的陈睿,都通过案例解析探索提升博物馆观众参与度的方法,其发言的题目分别为《博物馆观众参与度提升研究:研究方法、工具与趋势》和《后结构主义学习理论视角下的谐趣园观众参与度评估》。中山大学袁歆玥的发言《对美国印第安纳波利斯儿童博物馆中国书法项目的考察》,通过亲身参与的博物馆教育活动案例,分析和总结了儿童博物馆在跨文化背景下影响传播效果的相关因素。

新时代博物馆的功能不再局限于狭隘意义上的“教育”,而是可以从社会、精神、想象、疗愈、美学等多元角度去丰富观众的人生经验。台湾高雄科学工艺博物馆的郭世文与浙江大学的王思怡都研究了观众在博物馆展览过程中的感官体验。郭世文的《五感体验的展示手法如何影响民众的理解与认知——以“森林与我”特展为例》针对台湾高雄科学工艺博物馆的特展展开了观众调查,解析观众参观展览的过程与反应。她的研究表明,展览采用的嗅觉、听觉、视觉体验成功地吸引了观众注意力,使他们愿意进一步了解展示内容。王思怡的《多感官在博物馆展览中的认知效果和传播评估探析——以台州博物馆民俗展厅“海滨之民”多感官展项为例》评估了博物馆中感官展项对观众认知效果和信息传播的效用,提出了博物馆终将发展成为观众学习、质疑、沉思、放松、追求感官享受、与朋友交流探讨、建立新的社会关系、创造持久的记忆和情感共鸣的理想场所的观点。

(五)新社会形势下的博物馆使命

当今的社会、经济形势处于不断的变化之中,博物馆的目标和任务不可避免地会受到影响。来自于不同国家的发言人介绍了各自社会背景下博物馆正在进行的变革以及为适应这些变化而采取的举措。

日本博物馆协会的半田昌之就目前日本博物馆的种类与数量、各类博物馆的年均参观人数及观众到访博物馆的目的等问题进行了全面介绍。他在报告《日本博物馆使用者的动向与博物馆的应对措施》中指出,2015年日本的闲暇时间调查报告显示,博物馆在民众的闲暇时间利用率中名列第七位,排在国内观光旅行、吃饭、开车出行、读书、电影、购物中心之后。观众利用博物馆的目的主要是为了终身学习、放松、调查研究等。针对现状,半田昌之提出了日本博物馆日后的发展方向——以使用者为中心,以创建市民喜爱的博物馆为目标,强化宣传和馆校合作机制。

苏珊娜·麦克劳德则介绍了近期英国的博物馆情况。她在主旨发言《为创意生活而设计》中指出,20世纪欧美博物馆设计经历了重大的转变,按照年代顺序或类型学排列的展示大量减少,更多地被叙事展览所取代——空间、媒体、藏品和故事交织成复杂的、高感官的体验。当代展览尝试打破非个人化的、有距离感的物件中心观点,期望通过各种形式的参与或共同创造,打开博物馆的积极互动空间。博物馆开始更多地关注自身的社会责任以及人们的生活。

博物馆不再被视为狭义的学习场所,而是一种含义更广泛的公共资源。来自美国的科姆·莱斯在视频演讲《川普时代的美国博物馆》中说到,美国正处于一种新的政治形态中——一个“事实”可选择、可替代的时代。新的社会形势下,美国博物馆也被赋予新的价值,即参与到社会问题中去,成为社会转型和沟通的场所。如今越来越多的美国博物馆开始尝试与观众分担职权,并维护公众作为“知识建构者”的角色。在现代性的元叙事失去了其说服力的时候,当更多的人渴望听到其他故事的时候,当身份认同具有多个层次的时候,博物馆和展览文化则恰好提供了一个可以同时表现多种叙事手法的地点,提供了一个可以让观众直面苦难混乱的过去和思考不确定未来的安全空间。

国际性的视野有利于我们反思目前中国博物馆的实践工作是否符合所处的社会环境和目标使命,并结合本土的国情,明确未来的发展方向。

三、总结

在本次研讨会上,来自海内外、不同背景的专家学者为研究“博物馆认知与传播”问题提供了多面相的视角,思维的交流与碰撞使得对问题的理解更加深刻。再次回过头来审视文章开头提出的问题:博物馆为谁传播?传播什么?如何传播?既然博物馆是为了观众而传播,那么回答“传播什么”、“如何传播”这两个问题也就必然离不开观众。无论是朵玲提出的将观众视为使用者,科努普强调的观众参与,还是麦克劳德与莱斯提出的将博物馆视作能为观众所用的社会公共资源,其核心都是让观众真正加入到传播的过程当中来,成为博物馆的合作者、积极发言的行动者,而不是被动的接收者。

博物馆观众的认知和需求是复杂多元的,而博物馆作为传播的媒介,其本身也具有着独特的优势与劣势。探索如何根据观众的偏好选择合适的传播策略,是一项艰巨但却有着核心意义的工作,尚有许多问题值得深入探讨。“浙江大学博物馆认知与传播国际学术研讨会”为日后的博物馆发展提供了些许方向,希望能够促进更多的相关研究和实践。

(责任编辑:黄洋;校对:王霞)

G260

A

2017-04-25

胡凯云(1990—),女,浙江大学文物与博物馆学系博士研究生,主要研究方向:博物馆展示策划。