广陵散为何绝矣

——嵇康《声无哀乐论》导读

2017-05-17张喁

文_张喁

广陵散为何绝矣

——嵇康《声无哀乐论》导读

文_张喁

“我的生活中不能没有音乐!”我们常常听到有人这么说。于是在公交车地铁上,年轻人很多都全程戴着耳机,路上跑的私家车,时不时也来一辆音响开得震天响的。人人都能说出一堆歌星的名字,一般人也都有自己的音乐喜好。

这一切都可以建立在不懂音乐的基础上。

音乐教育似乎只是基于培养音乐创作者的需要。于是大众在成长过程中,基本就绕过了音乐美学的熏陶,而被流行音乐文化狂轰滥炸,于是各种洗脑“神曲”轮番上阵,今天“嘻唰唰”,明天“小苹果”……

从业者可以思考,怎样使音乐教育在这个娱乐至死的年代,焕发出吸引力,让人产生兴趣呢?我们不妨看看在这个时代之外,人类是如何对待和论述音乐以及音乐教育的。

音乐总是伴随着时间而演进,在古希腊,毕达哥拉斯就对音乐在时间中的流逝方式,以及音乐停顿的手法进行了研究,当时的音乐理论家阿里斯托克赛诺思把音乐的节奏定义为时间的秩序,他们认为“只要有节奏就可以形成音乐,但不存在没有节奏的音乐”。这算是对“声音—乐音—音乐”的最早具有科学精神的探索。同时,当时的哲学家,比如著有《政治学》的亚里士多德也介入这一领域,他认为人应当从七岁接受音乐教育,接受感性审美的熏陶,培养情商和情怀。

而古代中国呢?我们的“诗书礼乐”即便在当代也是大家耳熟能详的,其中的“乐”代表的也是教化方式的一种。《荀子•乐论》是专门论述音乐教化功能的,“乐中平则民和而不流,乐肃庄则民齐而不乱”, 认为好的音乐可以感动大众的善心,培养大众的品位。

那么问题来了,音乐和政治结合,当然会沦为工具,对此我们有必要参考一些不一样的声音。

古琴

古曲琴谱《广陵散》

1952年,管平湖先生正在进行《广陵散》的打谱工作

3世纪魏晋南北朝的竹林七贤不少人听说过,其中就有“另类”音乐家——嵇康。当时天下大乱,嵇康在四十岁的时候,被“司马昭之心路人皆知”的那个司马昭处死,临刑时说,《广陵散》从此绝矣!听起来《广陵散》似乎是嵇康创作的古琴曲,其实不然,《广陵散》早已有之,后世也有谱子传下来,那嵇康只是作为历代的弹奏者之一,为何这么自负呢?而且是在人之将死之时。

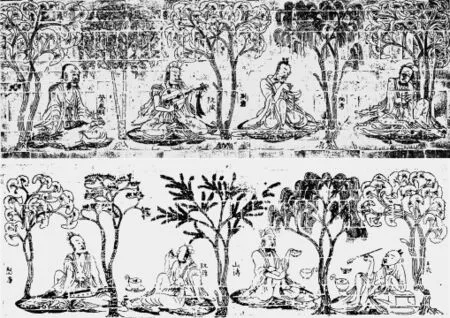

《竹林七贤和荣启期》砖印模画画像砖之嵇康部分

《竹林七贤和荣启期》砖印模画,魏晋南北朝。出土于南京市西善桥的南朝墓葬,分布在墓室的南北两壁,各由三百余块青砖拼嵌而成。 长244厘米,宽88厘米。南京博物院藏,为中国64件禁止出国展出文物之一

我们从嵇康的音乐论著中找找原因,其中最重要的就是《声无哀乐论》。相对《礼记•乐记》开篇即开宗明义地讲“凡音之起,由人心生也”,嵇康认为“声”并不是由心生起的,没有主观的哀乐,这不是和更早的古圣先贤对着干吗?

嵇康是竹林七贤中名气最大的,而竹林七贤身处司马朝廷的血腥统治时代,选择的是不与权贵合作,自我放逐,于山阳竹林中纵歌肆酒,甚至衣不蔽体以追求自然,主张老庄之学,“越名教而任自然”。而擅于音律的嵇康,才华横溢,“声无哀乐”之论,意在让音乐回归音乐,而不以冠冕堂皇的教化之名,行朝廷鲁莽血腥统治之实。

《声无哀乐论》,嵇康通过虚构(或许是服食修仙丹药后的臆想)的“秦客”,和东野主人(嵇康自号)来了一场八问八答的递进式访谈。我们知道,在强权压制下自我放逐是很痛苦的,没有人听自己说话,只好这么自问自答,而且是非常纠结的八问八答,相比“司马昭之心路人皆知”,嵇康的观点心声,只够把自己绕晕。

这个虚构的“秦客”可不是来拍嵇康马屁的,上来就问“仲尼闻韶,识虞舜之德”,音乐就是道德的载体,寄托着人喜怒哀乐的情感,这是“先贤所不疑也”,你作为一个搞音乐的,讲什么声无哀乐,是要欺师灭祖吗?

嵇康首先把这个问题归结为音乐的名实问题,即便是音乐有激愤感人或伤心哀怨之名,其实质仍然只是客观的声音,也正是因此,才能平衡音乐“哀不至伤,乐不至淫”。

国内某食品经济开发区基础建设之竹林七贤雕塑群像

后面,“秦客”又不停地“难曰”,不是和颜悦色地请教,直接就是责难,东野主人应接不暇,不仅从理论上辩证,还举了一堆例证,甚至不惜偷换概念,哪里可以看出来呢,注意“声无哀乐”并不等同于“音无哀乐”,音乐的基础单元乐音,并不是自然界所有的物理性质的发声。由此我们可以看出,古人即便是桀骜不驯的竹林七贤,只有艺术思想而未能成就艺术哲学的短板。

应该说,“秦客”之“难”,乍一看还是挺唬人的,比如他津津乐道于“若葛卢闻牛鸣,知其三子为牺;师旷吹律,知南风不竞,楚师必败;羊舌母听闻儿啼,而知其丧家”,是说葛庐听到牛叫就知道它的三条小牛都被杀来做祭品;师旷吹起律管就知道南风不强劲,楚军要战败;羊舌母听到小儿的啼哭就知道他长大后是个败家子……种种声音都别说带着哀乐情绪,或者政治教化之义,甚至带有玄之又玄的超自然信息。

而《声无哀乐论》就是要揭掉音乐上的这层皮,可想《广陵散》即是嵇康“想明白”之后演绎的曲目,并且自信世间再无此等明白——“《广陵散》从此绝矣!”

联系今天的社会环境(唬人的事情和说法比古人更多),我们为什么还要读《声无哀乐论》?大行其道的,往往靠的不是价值本身,而是标签和头衔;就说音乐吧,君不见选秀节目上,导师说不出“请多调动感情”之外的意见。而在另一个极端,有人直接把颜料泼洒在画布上,甚至杜尚直接把商店里的小便池搬进美术馆,就成其为艺术;有音乐家在舞台上持续静默,表演“大音希声”。如果这样也可以的话,嵇康就不用一遍又一遍地参悟练习《广陵散》了,他只需要打他的铁,并将叮叮当当声称为世间最美妙的音乐就好了。