人口流动对政府间转移支付均等化效应的影响分析

2017-05-02胡朋飞

甘 娜,胡朋飞

(1. 武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430073;2. 浙商银行 资产管理部,浙江 杭州 310003)

人口流动对政府间转移支付均等化效应的影响分析

甘 娜1,胡朋飞2

(1. 武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430073;2. 浙商银行 资产管理部,浙江 杭州 310003)

人口流动深刻影响了我国政府间财政关系,而转移支付制度是解决财政非均等化问题最重要的手段。通过实证研究发现,人口流动客观上通过“分母效应”改变了各地区常住人口人均意义上的转移支付规模,再结合我国人口主要从落后地区向发达地区流动这一流向特点,可以说,人口流动一定程度上有利于缓解转移支付制度的非均等化效应。但是,由于转移支付制度无法适应人口流动的需要,导致人口流动缓解转移支付制度非均等化效应仅仅停留在通过常住人口分母基数增加而形成的“数字游戏”之上,是转移支付机制不完善的病态下的“正效应”。要使人口流动真正发挥良性的分母作用,需从流动人口管理和转移支付制度改革两方面同时着手。

人口流动;政府间转移支付;财政均等化效应;户籍制度改革;城镇化发展;人口红利;区域发展;税收返还

一、 引言

规模庞大的流动人口从经济发展相对落后的地区流向发达地区,是市场规律发挥作用的结果,实现了劳动力资源在全国范围内的优化配置,同时对我国经济社会方方面面产生了深刻的影响,当然也包括我国政府间财政关系。人口流动对政府间财政关系的影响最终都能体现在财政非均等化问题上①本文的财政均等化问题主要指地区之间横向财政均等化问题。。而转移支付制度是解决财政非均等化问题的最主要工具,因此转移支付制度是否健全、能否适应人口流动变化,对于解决人口流动带来的财政非均等化问题具有至关重要的影响。考察人口流动对转移支付均等化效应的影响,并分析其背后原因及作用机制,具有重要的理论和现实意义。

国外学者研究人口流动与政府间财政关系主要从人口流动动机与公共服务提供和税收负担成本的角度出发。蒂布特在《公共支出的纯理论》一文中,认为在充分信息等一系列严格假定下,居民通过在辖区间迁移来显示其对公共品的偏好,以及选择最优的税收和公共品组合的辖区[1]。“用脚投票”理论较早涉及人口流动与政府间财政关系问题,然而该理论的缺陷是没有指出居民在不同辖区间迁移达到均衡的条件。麦圭尔则提出了人口在辖区间迁移达到均衡的必要条件:第一,人口从迁出地迁往迁入地的成本等于迁入地人均承担的公共产品成本;第二,任一辖区居民对某种公共产品消费的边际替代率等于该公共产品的提供成本[2]。汉密尔顿认为在以财产税作为地方公共服务资金来源的前提下,居民可以通过减少房产面积的方法,从低税负、低公共服务支出的辖区迁往高税负、高公共服务支出的辖区进行套利,所以,他认为通过财政分区来限制居民搭便车的套利行为才能保证公共产品的有效供给[3]。但是财政分区又极容易带来地区之间公共服务非均等化问题,Boadway则认为,通过促进地区之间的公共服务均等化,可以有效消除人口流动带来的财政外部性问题[4]。

相比较之下,由于我国较为特殊的户籍制度的存在,使得我国人口流动和政府间财政关系呈现出较之国外不同的特点,国内学者从这点出发,研究主要集中在两个方面:一是流动人口与流入地户籍人口公共服务非均等化问题,二是人口流动对我国地区间财政均等化的影响。建国初期,在优先发展重工业的战略下,我国实行了户籍制度,严格限制从农村到城市的人口流动[5]。改革开放后,大规模的人口从农村到城市、从内地到沿海,户籍制度实际上出现一定程度的松动。但是户籍制度作为一种将流动人口屏蔽在某些社会资源之外的工具的性质依然没有改变[6],使得我国流动人口公共服务处于“两不管”的境地[7],造成了流动人口与户籍人口公共服务非均等化。陶然等认为,户籍制度主要使流动人口无法享受流入地的公共服务,影响了流动人口在流入地的消费以及自身人力资本的提高[8]。促进流动人口公共服务均等化,关键在于成本分担机制的构建[9]。基于此,张国胜等学者对成本机制的构建提出了建设性意见,他们认为,促进流动人口公共服务均等化的成本需政府、企业和个人共同分担[10-12]。

关于人口流动对我国地区间财政均等化影响的研究,孙红玲认为,劳动力从落后地区流向发达地区会加剧经济发展的“马太效应”,进而扩大地区间财政差距[13]。马红旗、陈仲常认为,省际人口流动降低了经济发达地区的人口负担,增加了经济落后地区的人口负担,从而造成了我国不同区域间财政负担的失衡,他们据此设计了基于人口负担的财政均等化转移支付方案[14]。刘大帅、甘行琼利用标准差系数作为测度方法,发现在考虑人口流动因素后,我国转移支付横向财政均等化效果有所减弱,并认为由于省内人口流动比例越来越高,政府需要在中央与省之间纵向转移支付的基础上,在省以下实行纵横结合的转移支付制度[15]。

可见,现有关于人口流动和政府间财政关系的研究文献,多数集中在两个方面:一是人口流动与区域间经济发展的关系,二是结合我国户籍制度探讨流动人口公共服务非均等化问题。而学者们对作为解决财政非均等化问题主要工具的转移支付在人口流动背景下,其均等化效应会如何变化,即现行转移支付是否适应人口流动却鲜有研究,并且研究方法偏向于理论分析,缺少实证分析,因此本文着重利用实证研究的方法,考察人口流动对我国现行转移支付财政均等化效应的影响,并分析其原因和问题,在此基础上给出相关的政策建议。

二、 人口流动影响政府间转移支付均等化效应的理论分析

理论上,按照蒂伯特模型,在人口充分自由流动的背景下,用脚投票机制可以保证居民个人基于地方政府提供的公共服务和税收的组合而有效率地选择居住地区,此时不需要转移支付,任何的转移支付都会降低效率[1]。实践中,人口流动是有限的,不是充分自由的,地区之间存在异质性,人口流动会引起地方公共产品供给的财政外部性。此时,转移支付就成为一个在财政分权体制下兼顾财政分权和集权优点的政策工具。

改革开放以来,我国人口频繁流动。目前为止,国内学界对于流动人口的界定有很多,本文倾向于段成荣等关于我国流动人口的定义:“人们超过一定时间长度、跨越一定空间范围、没有相应户口变动的空间位移过程即人口流动,发生这种人口流动过程的人口即为流动人口”[16]。与国外的流动人口相比,我国人口流动与户籍制度密切相关。正因为户籍在我国是作为一种利益分配机制在起作用,所以,我国人口流动就必然引发流动人口与户籍人口之间的公共服务非均等化问题。人口流动一方面会带来流动人口的公共服务需求问题,对于流入地政府会提出相应的事权要求,增加流入地政府的支出责任;另一方面也会影响流出地和流入地的常住人口基数,进而影响其劳动供给和经济增长,影响其地方政府的人均财力和横向的财政均衡。政府间转移支付制度是解决纵向财政不均衡和横向财政不均衡的政策工具。在人口流动下,纵向财政不平衡问题主要根源于地方政府公共服务供给中因人口流动产生的外溢效应和事权与财力不匹配。横向的财政不均衡问题主要是指各地区的资源禀赋不同、地方政府间的财力差距不同,进而可能拉大地区之间的公共服务差距。公共服务差距拉大又可能加剧人口逃离财政能力弱的地区,从而形成恶性循环。所以,中央向财政能力弱的地方政府提供转移支付的主要目标是保障横向的财政均衡、促进地区间公共服务的均等化。另外,理论上转移支付与人口流动之间存在相互替代的关系。一般来说,中央对欠发达地区安排的转移支付可以降低该地区居民享用公共产品的边际成本,使其获得公共产品的边际收益与私人产品的边际收益趋于一致[17],进而削弱其流出动机。事实上,我国人口流动的主要动机是为了追求高收入的就业机会,目前还不是为了追求高品质的公共服务,因而现实中转移支付与人口流动之间的相互替代性还比较弱。总而言之,人口流动与政府间转移支付(特别是其均等化效应)存在密切的关联。

三、 人口流动影响政府间转移支付均等化效应的实证分析

(一) 研究思路与模型建立

目前对转移支付横向财政均等化效应衡量的主要思路有两种:第一种思路认为转移支付的均等化效应在于使各地区人均财政收入的差异缩小,主要采用的方法是通过对比各地区转移支付前后人均财力标准差系数的变化来考察转移支付的横向财政均等化效应[15,18-21];第二种思路认为转移支付是否具有均等化效应,取决于转移支付资金是否向贫困地区进行倾斜,主要采用的方法是利用基尼系数及其分解来测算转移支付总体及各分类转移支付横向财政均等化效应[22-25]。而尹恒等通过举例说明在一定条件下即使给予发达地区的转移支付多于落后地区,同样能使转移支付后人均财力的标准差系数变小[22]。基于此,本文认为,转移支付本身是否具有均等化效应,应通过分析资金分配是否向落后地区倾斜来考察。

根据以上思路,本文构建面板数据模型,实证研究人口流动与各地区人均转移支付获取之间的关系。实证研究中将各地区获取的人均转移支付规模作为被解释变量*人均转移支付规模是指常住人口平均下的转移支付规模。,将流动人口作为主要解释变量,若两者呈现正相关关系,说明人口流入越多,该地区获得人均转移支付越多,在人口集中流向发达地区的前提下,说明人口流动进一步恶化了我国转移支付的横向财政均等化效应,反之,人口流动则改善了我国转移支付横向财政均等化效应。参考江依妮、甘行琼等的研究,本文构建如下基本模型[26-27]。

PTPit=αi+βt+λRPRit+ηZit+ξit

模型中,i表示省份,t表示年度,αi表示个体效应,βt表示时间效应,ξit表示随机扰动项。被解释变量PTP表示人均税收返还和转移支付*不同性质的转移支付带来的财政均等化效应差异巨大,考察人口流动对横向财政均等化效应的影响应当使用分省的一般性转移支付数据,但是由于2009年之后财政部停止发布《地方财政统计资料》,此后并无税收返还和转移支付的分省分类数据,而只有中央对省税收返还和转移支付总数公布在《中国财政年鉴》等资料之上,因此本文不区分税收返还和转移支付以及各项分类转移支付,而将其作为总体来考察,以期粗略窥得人口流动对转移支付横向财政均等化效应的影响。,模型目标解释变量RPR表示为常住人口与户籍人口的比值,RPR>1表示人口净流入省份,RPR<1表示人口净流出省份。同时RPR偏离1的程度表示常住人口偏离户籍人口的程度,一定程度上能够反映净流入人口规模或净流出人口规模的情况。

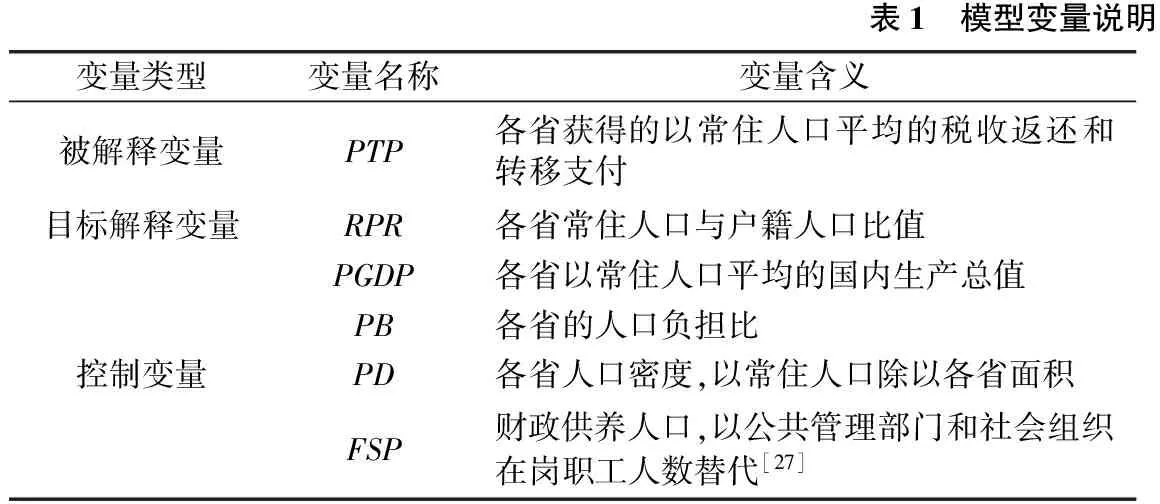

为了减少模型设定偏误,本文在模型中加入了一组控制变量,即模型中的Z。控制变量的添加主要考虑该因素是否对税收返还和转移支付的获取构成直接影响,参考范柏乃等的研究,同时结合本文的研究目的和数据可得性,本文选为控制变量的指标包括[27-28]:一是各省人均GDP,原因在于人均GDP是地区发展水平的核心指标,是影响地区财政能力的关键因素,也是影响税收返还的核心因素,同时还可以进一步考察我国税收返还和转移支付本身是否有向经济发展落后地区倾斜;二是各省的人口负担比PB,选取该指标主要出于儿童、学生以及老龄人口的比重直接关系到诸如义务教育、医疗保险等公共服务的需求,进而影响转移支付的获取;三是各省的人口密度PD,该指标与诸多无法量化却又影响转移支付资金分配倾向的因素密切相关,比如人口密度低的地区,往往是自然地理条件较差的山地等地区,这些地区公共服务提供成本较高,理论上转移支付应该向这些地区适当倾斜;四是财政供养人口FSP,因为财政供养人口也是影响现阶段我国转移支付资金分配的重要因素。具体变量意义和衡量方法如表1所示。

表1 模型变量说明变量类型变量名称变量含义被解释变量PTP各省获得的以常住人口平均的税收返还和转移支付目标解释变量RPR各省常住人口与户籍人口比值控制变量PGDP各省以常住人口平均的国内生产总值PB各省的人口负担比PD各省人口密度,以常住人口除以各省面积FSP财政供养人口,以公共管理部门和社会组织在岗职工人数替代[27]

(二) 数据说明与模型估计

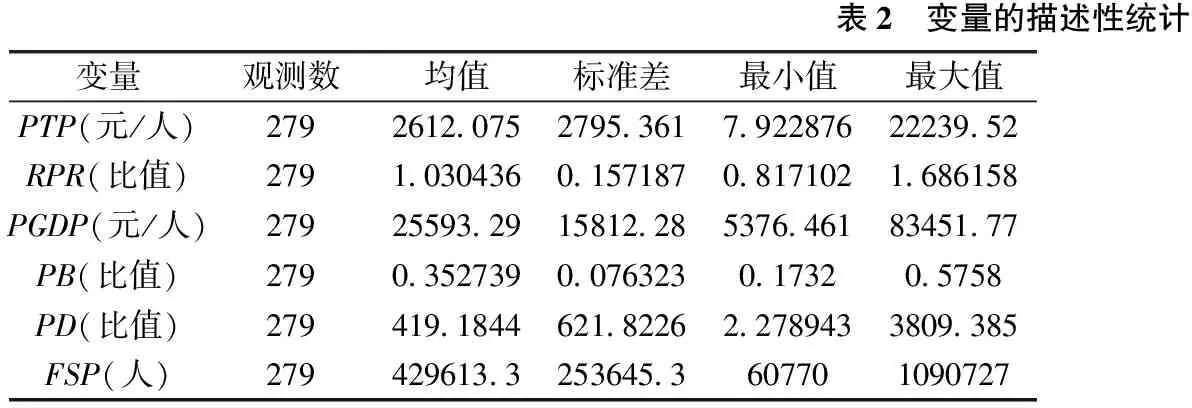

近年来相关研究的文献中转移支付主要利用地方本级财政支出减去地方本级收入来近似替代[28],这种思路的要点在于地方政府不能自主发债,收入来源除了本级收入便是中央政府的税收返还和转移支付。但是,本文通过观察历年《中国财政年鉴》发现,这种方法是存在问题的:在《中国财政年鉴》各省、市公共财政预算收支决算总表中,地方财政收入来源除了地方本级收入外,还包括其他项目,诸如中央补助收入、财政部代理发行地方政府债券收入、上年结余收入、调入预算稳定调节基金等。其中,除了列出的中央补助收入外,上年结余收入、调入预算稳定调节基金等项目的额度并不是小到足以忽略,例如2013年北京市获得的中央补助收入是526.55亿元,而上年结余收入为541.01亿元,所以说利用地方本级支出减去地方本级收入存在较大的误差。而地方财政收入来源诸多项目中除了财政部代发债券收入外,只有中央补助收入来自中央政府,本文认为利用各省获得的中央补助收入来替代各省获得的税收返还和转移支付更为合理。本文地方本级财政收支、中央补助收入等财政数据来自历年《中国财政年鉴》,常住人口数据来自历年《中国统计年鉴》,户籍人口数据来自于历年《中国人口和就业统计年鉴》,财政供养人口数据来自历年《中国劳动年鉴》,各省行政区划面积数据来自《中国城市年鉴》,常住人口等其他数据若非特别说明均来自历年《中国统计年鉴》,数据起止时间均为2005—2013年。同时为了消除价格变动因素的影响,本文以CPI指数将税收返还和转移支付数据化为以2005年为基期的可比值,以GDP平减指数将人均GDP数据换算成以2005年为基期的可比值。为了消除异方差性,本文将人均税收返还和转移支付数据、人均GDP数据、人口密度数据以及财政供养人口数据取对数处理,变量的描述性统计如表2。

表2 变量的描述性统计变量观测数均值标准差最小值最大值PTP(元/人)2792612075279536179228762223952RPR(比值)2791030436015718708171021686158PGDP(元/人)2792559329158122853764618345177PB(比值)279035273900763230173205758PD(比值)2794191844621822622789433809385FSP(人)27942961332536453607701090727

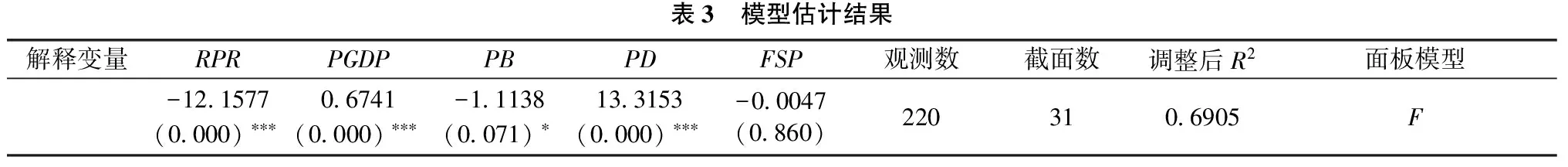

在模型估计过程中,本文首先对模型数据的平稳性进行检验,由于本文的面板数据是平衡的,所以采用LLC检验,检验结果发现,除了财政供养人口(FSP)数据,其他数据均为零阶单整,即不存在单位根,而财政供养人口(FSP)数据是一阶单整的,因此需要对模型进行调整。针对财政供养人口变量,在保持一定经济意义的情况下,本文对其作一阶差分处理后纳入模型进行估计,此时变量的经济意义是财政供养人口的增加量。在判断采用混合回归模型还是固定效应模型时,本文先进行固定效应模型回归,结果发现,拒绝采用混合回归模型,模型的个体效应不可忽略,但是此时的F检验并未使用聚类稳健标准差,因此该检验可能并不具有可信度。为此,本文进一步采用最小二乘虚拟变量法(LSDV)进行估计,结果显示多数省份的个体效应显著,因此本文拒绝采用混合回归模型。随后,在判断固定效应模型还是随机效应模型时,本文采取了Hausman检验,检验结果显示采取固定效应模型。同时为了控制异方差性带来的影响,在模型回归时,本文使用聚类稳健标准差。模型估计结果如表3所示。

表3 模型估计结果解释变量RPRPGDPPBPDFSP观测数截面数调整后R2面板模型-121577(0000)∗∗∗06741(0000)∗∗∗-11138(0071)∗133153(0000)∗∗∗-00047(0860)2203106905F

注:括号中为P值,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

根据估计结果,调整后的可决系数R2达到0.6905,说明模型的拟合优度较好。目标解释变量RPR的系数是显著的,说明人口流动对人均税收返还和转移支付获取具有显著影响。目标解释变量的系数为负,说明对流入地来说,RPR越大,即人口流入越多,以常住人口平均获得的税收返还和转移支付越少,因为现行的转移支付制度没有能够适应人口流动的需要,即人口流入并没有带来相应的转移支付,只是增加了流入地的人口基数,导致人均转移支付不增反降。对于流出地来说,RPR越小,即人口流出越多,以常住人口平均获得的税收返还和转移支付越多,因为人口流出并未带走相应的转移支付,只是减少了流出地的人口基数,导致人均转移支付增加。可见,流入地与流出地的“分母效应”显著,这说明人口流动至少从数字上改善了以常住人口平均的税收返还和转移支付在发达的流入地与落后的流出地之间的横向财政均等化效应。

再从控制变量来看,人均GDP(PGDP)对人均税收返还和转移支付的获取具有显著影响,且系数为正,说明人均GDP越高的省份获取中央税收返还和转移支付越多,即转移支付资金的分配存在一定的“马太效应”,说明我国目前税收返还和转移支付并不具有横向财政均等化效应。原因可能有几点:第一,税收返还制度原本就是建立在保证地方既得利益、减少改革阻力的逻辑之上,基数返还的办法造成了税收返还具有很强的横向财政非均等化效应[19,24]。第二,我国专项转移支付中,多数项目立项需要地方按照一定比例设置配套资金,很多专项拨款设置的配套比例只有少数富裕地区才能承担得起,这也拉大了地区之间获得专项拨款的差距[29]。

人口负担比(PB)对人均税收返还和转移支付获取的影响显著为负,即人口负担比越高的地区获得的人均税收返还和转移支付越少,这与陈仲常和董东冬的研究结论具有一致性[30]。2014年我国跨省的流动人口中,90%以上是劳动年龄人口,由此可见我国人口流动很大程度上改变流出地与流入地的人口负担比,对于流出地来说,劳动力的流出一方面降低了流出地地方政府财政收入汲取能力,另一方面由于老人和小孩并没有随着劳动力流出,义务教育、医疗保障等公共服务的需求并没有同财政收入汲取能力同步下降,这进一步加大了流出地财政负担。而中央的税收返还和转移支付并没有考虑到人口负担比变化带来的影响,使人口负担显著较重的流出地并未获得一定的财力补贴,这无疑会加重转移支付的横向财政非均等化效应。

人口密度(PD)对人均税收返还和转移支付获取的影响显著为正,说明我国现行的税收返还和转移支付整体对于人口密度小的地区照顾不够,转移支付资金分配对公共服务支出成本的考虑是欠缺的。由上文分析可以发现,我国税收返还和多数专项转移支付偏向了人口密集的发达地区。而在一般性转移支付资金分配公式中,以支出成本系数对各地标准财政支出进行一定的调整,但是根据《2012年中央对地方均衡性转移支付办法》,在支出成本差异系数计算中,人口规模系数所占权重较高,同时主要以车辆维修费用、取暖费和燃油费等支出比重来衡量地形、温度等变量,这对于充分考虑公共服务提供成本因素是欠缺的,因此一般性转移支付对人口密度低的地区公共服务支出成本考虑是不够的*财政部:《2012年中央对地方均衡性转移支付办法》。。

财政供养人口(FSP)对各省获取的人均税收返还和转移支付的影响并不显著,说明目前省级政府“吃饭财政”的现象并不明显。原因可能是:由于1994年分税制改革只对中央和省级政府之间的收入进行了划分,而省以下收入划分责任则留给了省级政府,这就造成省级政府集中了省辖区内较大比重的财政收入,而将财政支出责任层层下沉到市县甚至乡镇政府[31],也造成基层政府更加困难,而省级政府“吃饭财政”现象却得到了好转。

为了更好地检验模型的稳健性,本文采取调整样本规模的方法,选取时间段为2007—2013年的数据纳入模型进行回归,检验步骤同上文,并采用聚类稳健标准差,回归结果如表4所示,我们发现目标解释变量的显著性和符号均未改变,这说明模型是稳健的。

表4 模型稳健性检验解释变量RPRPGDPPBPDFSP观测数截面数调整后R2面板模型-26406(0001)∗∗∗09620(0000)∗∗∗-04463(0020)∗∗28975(0001)∗∗∗00198(0040)∗∗1683108392F

注:括号中为P值,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

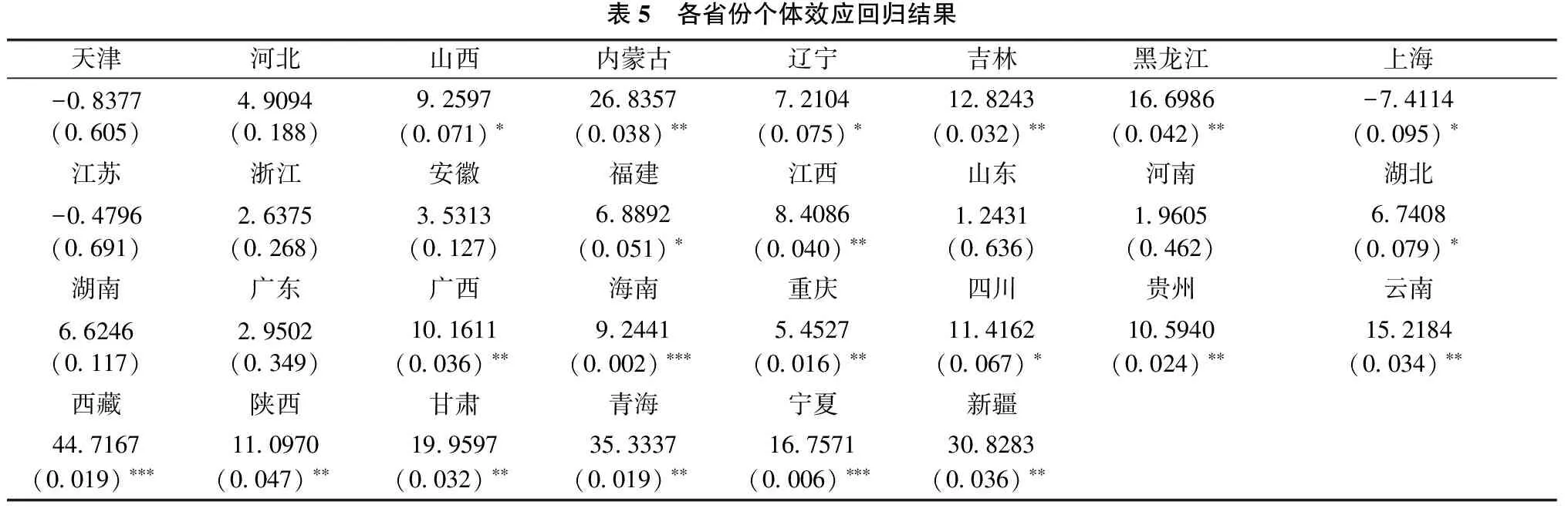

另外,为了更进一步考察各省份在获取人均税收返还和转移支付之间的差异,本文采用最小二乘虚拟变量法(LSDV)估计模型,并以北京市的截距项为参考值分析各省份的个体效应,估计结果如表5所示。

表5 各省份个体效应回归结果天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海-08377(0605)49094(0188)92597(0071)∗268357(0038)∗∗72104(0075)∗128243(0032)∗∗166986(0042)∗∗-74114(0095)∗江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北-04796(0691)26375(0268)35313(0127)68892(0051)∗84086(0040)∗∗12431(0636)19605(0462)67408(0079)∗湖南广东广西海南重庆四川贵州云南66246(0117)29502(0349)101611(0036)∗∗92441(0002)∗∗∗54527(0016)∗∗114162(0067)∗105940(0024)∗∗152184(0034)∗∗西藏陕西甘肃青海宁夏新疆447167(0019)∗∗∗110970(0047)∗∗199597(0032)∗∗353337(0019)∗∗167571(0006)∗∗∗308283(0036)∗∗

注:括号中为P值,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

根据表5所示,只有上海的个体效应截距项显著比北京小,而截距项最大的为西藏,其次分别是青海、新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等省份,这些省份均显著大于北京。通过观察可以发现,这些省份均为少数民族聚居地区,所以这可能是由并未包含在模型解释变量之中的如政治因素、少数民族因素引起的,说明我国目前的转移支付对少数民族地区是有所照顾的。

四、 人口流动影响政府间转移支付均等化效应的原因及问题分析

理论上来讲,人口流动“分母效应”发挥作用至少同时需要两个条件:第一,流入地和流出地获取的人均税收返还和转移支付存在差异;第二,未向流动人口提供数额与流入地人均额度相等的转移支付。反过来说,若流入地和流出地获取的人均税收返还和转移支付数额无差异,且转移支付能够随人口流动而流动,并能够向流动人口提供数额与流入地人均额度相等的转移支付,则人口流动的“分母效应”便不复存在。从上文的实证分析发现,我国税收返还和转移支付总体上是向较为发达的流入地倾斜的,造成流出地和流入地人均税收返还和转移支付的差异。另外,上文的结论可以从反面说明,我国现行的转移支付制度与人口流动是缺乏适应性的,这造成了人口流动带来的“分母效应”显著,从而客观上缓解了以常住人口人均的税收返还和转移支付制度的财政非均等化效应。

从税收返还制度来看,我国现行税收返还主要由增值税和消费税税收返还(两税返还)、所得税基数返还与成品油价格和税费改革税收返还构成,主要采用基数法以及在此基础上确定一个增长率的办法进行资金分配。由我国税收返还和转移支付资金分配方法可以看出,我国税收返还资金分配并未考虑人口流动带来的影响。基数返还方式是以过去某年的收入作为以后年度分配资金的基准,无法与人口流动的动态过程相适应。虽然在“两税返还”增量确定方式中,考虑到增值税和消费税的增长率,可能会与流入人口对流入地的税收贡献相关。但是一方面,根据甘行琼等的研究,我国人口流动对流入地税收贡献仍然是小于流入人口带来的“摊薄效应”;另一方面,1∶0.3的增长方式实际上是一个递减的过程,随着时间的推移,这部分的增长量也将变得微不足道[32]。因此,人口流动通过影响增值税和消费税增长率,进而影响税收返还增长量的效应是微乎其微的。

再从转移支付制度来看,我国多数专项转移支付是按照具体项目来分配资金的,项目可能具体到一条公路建设、一座办公楼的修建等,其资金分配也往往采取一事一议的方式,缺乏公平和透明度,人为因素较多[33]。虽然近年来随着专项转移支付制度的改革,其资金分配逐步向中西部和公共民生领域倾斜,但是由于其资金分配方式的固有弱点以及地方政府存在将流动人口排除在部分民生领域公共服务之外的倾向,专项转移支付资金的分配可能仍然很难照顾到流动人口。而一般性转移支付资金分配方式对人口流动因素考虑也较少,以占比最大的均衡性转移支付为例,其资金分配的主要依据是各地区标准财政收支的差额,而在标准财政收支的衡量中,人口流动因素的影响力较弱。标准财政收入的测算方法是:主要税种收入按照该税种税基和全国平均有效税率确定,部分税种按照实际收入确定,再加上除均衡性转移支付以外的税收返还和转移支付。标准财政支出测算方面,在财政部下发的《2011年中央对地方均衡性转移支付办法》(财预[2011]392号)中,对于一般公共服务标准财政支出的测算中,总人口指标并未明确包含外来人口,而在《2012年中央对地方均衡性转移支付办法》(财预[2012]300号)中,总人口指标的选取才明确添加了外来人口,但是在计算中却将外来人口按照一定比例折算后加入到总人口之中,并不是将流入人口与流入地人口同等纳入转移支付资金分配的考量中。而且对外来人口进行折算仅限于一般公共服务、公共安全、文化体育与传媒、医疗卫生四项标准财政支出需求的测定,对于流动人口需求较为急迫的社会保障和就业、教育、住房保障等支出测算,并没有明确将流动人口纳入测算之中。

由上文可知,我国目前税收返还和转移支付制度对人口流动因素是缺乏考虑的,这在客观上造成了人口流动对人均税收返还和转移支付的“分母效应”显著,从而缓解了税收返还和转移支付制度的横向财政非均等化效应。然而,这种“分母效应”是建立在税收返还和转移支付制度与人口流动缺乏适应性的基础上的,是单纯从数字意义上改善了转移支付的横向财政均等化效应,是在转移支付机制本身不完善的背景下的一种“病态”现象。

我国税收返还和转移支付制度并未充分考虑人口流动因素,这一方面客观上使得人口流动通过“分母效应”改变了各地区常住人口人均转移支付规模,另一方面也是流入地地方政府利用户籍制度将流动人口屏蔽在部分公共服务之外的一个重要原因。具体来说,地方政府是直接针对流动人口公共服务的主要提供者,其行为根本上受到财政体制的激励和约束。在财权上收、事权下沉的财政体制中,以及地方政府“重投资、轻民生”的支出倾向下[34],流入地在提供本地户籍人口公共服务方面尚且存在一定压力。地方政府的财力来源主要是地方本级财政收入和中央政府的税收返还与转移支付,其中税收返还和转移支付在地方本级支出中的占比接近一半左右,由于转移支付制度并没有充分考虑人口流动,流动人口公共服务的提供成本很难得到有效补偿,地方政府选择户籍制度来实行差别化的公共服务提供政策也就顺理成章了。

反过来,户籍制度的存在也增加了人口流动成本,阻碍了人口流动“分母效应”的发挥。户籍制度主要使流动人口无法享受流入地的公共服务集中在社会救助服务、住房补贴以及流动人口子女的教育上面[8]。而且近年来,国家出台的基本公共卫生服务规划和相关服务规范中也没有明确将流动人口纳入服务对象的要求、规定和操作办法,例如,在相关基本公共服务规划中,部分基本公共卫生项目服务对象使用“辖区内居民”、“辖区内服务人口”等字眼,并没有明确是否包括流动人口。地方在具体操作中往往由于理解不同或者其他目的导致服务对象范围和资金配置的人口统计口径差异较大。这增加了劳动力流动成本,一定程度上阻碍了劳动力自由流动,促使流动人口出于预防性动机增加了在城市的保留工资,减少了他们的消费,限制了他们自身人力资本的提高。户籍制度限制了人口自由流动,阻碍人口流动对转移支付横向财政均等化效应的优化改善。

五、 结论与政策建议

本文实证研究发现,人口流动确实在客观上通过“分母效应”改变了各地区常住人口人均意义上的转移支付规模。结合我国人口流动方向来看,人口流动一定程度上有利于缓解转移支付制度的非均等化效应。不过,进一步分析发现,这种“分母效应”的发挥主要缘于转移支付制度与人口流动缺乏适应性,使得人口流动仅仅停留在通过影响常住人口分母基数而形成的对转移支付横向财政均等化的“优化现象”,是建立在转移支付机制不顺畅背景下的病态现象。而实际上,转移支付无法适应人口流动,一定程度上会加重流动人口公共服务非均等化问题,提高人口流动成本,阻碍人口自由流动,限制人口流动作用的发挥,从根本上不利于地区间财政均等化目标的实现。

具体来说,由于现行财政体制的根本性约束和激励,流动人口公共服务的提供无法获得来自转移支付的成本补偿,在一定程度上导致地方政府利用户籍制度将流动人口屏蔽在部分公共服务之外,使得流动人口公共服务的提供处于“两不管”的境地。户籍制度的存在提高了人口流动的成本,一定程度上阻碍了人口流动,弱化了人口流动通过“分母效应”改善转移支付横向财政均等化效应,同时也限制了举家迁移,造成我国人口流动个体化、“候鸟型”等特征以及“留守儿童”、“空巢老人”等社会问题。这种流动特征很大程度上改变了流出地和流入地人口负担比,加重了流出地财政负担,恶化了转移支付横向财政均等化效应,不利于地区之间公共服务均等化目标的实现。地区之间公共服务非均等化程度高,客观上提升了流入地的户籍价值,加剧了流入地和流出地之间的户籍鸿沟,进一步加大了户籍制度改革的阻力,形成恶性循环。

打破这种恶性循环,政府需要从两个方面同时着手:一是进一步破除造成流动人口公共服务非均等化的户籍壁垒,采用科学化的流动人口管理制度,促进人口自由流动;二是改革现行转移支付制度,促进转移支付制度与人口流动相适应,两者相辅相成,不可偏颇。人口流动是市场化背景下,资源优化配置的结果,同时通过“分母效应”可以促进人均意义上的转移支付横向财政均等化,所以促进人口自由流动,是适应市场化趋势的重要举措。为此,政府必须进一步改革户籍制度,采用科学的流动人口管理方式,同时还必须推进财税体制的改革,优化转移支付的制度设计,促进转移支付适应人口流动,以便对地方政府形成正确的激励和合理的约束,从而在更高水平上改善我国税收返还和转移支付制度的横向财政均等化效应,进而促进地区间公共服务均等化,促进人口自由流动,实现良性循环。

[1]Tiebout C.A pure theory of local expenditures[J].Journal of Political Economy,1956,12(5):416-424.

[2]Mcguire M.Group segregation and optional jurisdictions[J].Journal of Political Economy,1974,82(1):112-113.

[3]Hamilton B W.Zoning and property taxation in a system of local governments[J].Urban Studies,1975,3(2):205-211.

[4]Boadway R W.The theory and practice of equalization[J].CESifo Economic Studies,2004,50(4):211-254.

[5]蔡昉,都阳,王美艳.户籍制度与劳动力市场保护[J].经济研究,2001(12):41-49.

[6]李强.户籍分层与农民工的社会地位[J].中国党政干部论坛,2002(8):16-19.

[7]刘尚希.我国城镇化对财政体制的“五大挑战”及对策思路[J].地方财政研究,2012(4):4-10.

[8]陶然,史晨,汪晖等.“刘易斯转折点悖论”与中国户籍—土地—财税制度联动改革[J].国际经济评论,2011(3):120-147.

[9]屈小博,程杰.成本分摊机制:户籍改革关键[N].中国社会科学报,2013-7-17.

[10]张国胜.基于社会成本考虑的农民工市民化[J].中国软科学,2009(4):56-79.

[11]谌新民,周文良.农业转移人口市民化成本分担机制及政策含义[J].华南师范大学学报,2013(5):134-141.

[12]张国胜,陈瑛.我国户籍制度改革的演化逻辑与战略取向——以农民工为例的新政治经济学分析[J].经济学家,2014(5):78-86.

[13]孙红玲.候鸟型农民工问题的财政体制求解[J].中国工业经济,2011(1):15-26.

[14]马红旗,陈仲常.省际流动人口、地区人口负担及基于人口负担的均等化转移支付方案[J].经济科学,2012(4):91-104.

[15]刘大帅,甘行琼.公共服务均等化的转移支付模式选择—基于人口流动的视角[J].中南财经政法大学学报,2013(4):13-20.

[16]段成荣,杨舸、马学阳.中国人口流动研究[M].北京:中国人口出版社,2012.

[17]Breton A.A theory of government grants[J].Canadian Journal of Economics and Political Science,1965,5(2):245-248.

[18]曾军平.政府间转移支付制度的财政平衡效应研究[J].经济研究,2000(6):27-32.

[19]刘溶沧,焦国华.地区间财政能力差异与转移支付制度创新[J].财贸经济,2002(6):5-12.

[20]田发.财政转移支付的横向财力均等化效应分析[J].财贸研究,2010(2):70-75.

[21]张恒龙和葛骅.转移支付的类型、资金分配与财政均等化绩效——来自我国的省级经验分析[J].经济经纬,2012(1):132-136.

[22]尹恒,康琳琳,王丽娟.政府间转移支付的财力均等化效应——基于中国县级数据的研究[J].管理世界,2007(1):48-55.

[23]李萍.财政体制简明图解[M].北京:中国财政经济出版社,2010.

[24]官永彬.财政转移支付对省际间财力不均等的贡献——基于基尼系数的分解[J].山西财经大学学报,2011(1):9-15.

[25]贾晓俊,岳希明.我国不同形式转移支付财力均等化效应研究[J].经济理论与经济管理,2015(1):44-54.

[26]江依妮.外来人口聚集地区公共服务支出研究——以广东省为例[J].人口与经济,2013(5):56-62.

[27]甘行琼,刘大帅,胡朋飞.流动人口公共服务供给中的地方政府财政激励实证研究[J].财贸经济,2015(10):87-101.

[28]范柏乃,张鸣.基于面板分析的中国省级行政区域获取中央财政转移支付的实证研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2011(1):34-44.

[29]江新昶.转移支付、地区发展差距与经济增长——基于面板数据的实证检验[J].财贸经济,2007(6):50-56.

[30]陈仲常,董东冬.我国人口流动与中央财政转移支付相对力度的区域差异分析[J].财经研究,2011(3):71-80.

[31]周飞舟.分税制十年:制度及其影响[J].中国社会科学,2006(6):100-115.

[32]甘行琼,刘大帅.论户籍制度、公共服务均等化与财政体制改革[J].财政研究,2015(3):91-96.

[33]周立群,周晓波.延迟退休、生育政策与中国经济增长[J].审计与经济研究,2016(6):93-101.

[34]岳希明,蔡萌.现代政府制度中的转移支付改革方向[J].中国人民大学学报,2014(5):20-26.

[责任编辑:杨志辉]

An Analysis on Impact of Population Migration on Chinese Transfer Payment’s Fiscal Equalization Effect

ZOU Ganna1,HU Pengfei2

(1. School of Economics and Management, Wuhan University, Wuhan 430073, China;2. Department of Assets Custody, China Zheshang Bank, Hangzhou 310003, China)

Population migration has significantly impacted on Chinese governmental fiscal relation.Transfer payment serves as a policy tool in solving these issues on non-equalization.Both authors of this paper tested from the empirical analysis and showed that,population migration has changed per capita transfer payment based on permanent residents in all areas via“denominator effect”.As far as the population shifts from the undeveloped regions to the developed ones,as a matter of fact that population migration has contributed to remission of non-equalization resulted from transfer payment through numbering effect,which results from the incompleteness of transfer payment itself.It is necessary for the local government to improve the management of population and transfer payment system in order to break this deadlock.

population migration; inter-government transfer payment; fiscal equalization effect; household registration reform; development of urbanization; population dividends; regional development; tax returns

2017-01-03

国家社会科学基金项目(14BJY156)

甘娜,即邹甘娜(1991— ),女,湖北武汉人,武汉大学经济与管理学院博士研究生,从事财政金融与宏观经济研究;胡朋飞(1990— ),男,安徽肥东人,浙商银行资产管理部职工,博士,从事财政与金融研究。

F014.42

A

1004-4833(2017)03-0119-09